漫畫編輯.江上英樹專訪3》「將核心主題思辨到極致的覺悟」:離開大型出版社後的編輯舞台

➤「幕後工作者」的美學與「自慚形穢」的心境

問:接下來想請教江上先生,從您離開小學館到現在已過了11年了。這11年來,身為編輯的您,在心境上有什麼變化呢?

江上英樹:哇⋯⋯這可不好回答呢(笑)。首先呢,離開小學館這麼多年,要是被問到現在在做什麼,坦白說我自己也搞不太清楚。漫畫還是有在接觸一點啦⋯⋯該怎麼說呢,基本上還是喜歡漫畫編輯這份工作,只不過我可能是個會想要創作一點什麼的人。

漫畫編輯的業務中,我有很多機會主導一些從零開始的企劃。不過沒有創作天份的自己,至今沒有完成過什麼作品。多年下來看過了那麼多傑出的、才華洋溢的創作者,在敬佩或是羨慕的同時,難免也會有一些自慚形穢的敗北感⋯⋯(笑)

問:真的嗎?很難想像江上先生會有到「自慚形穢」的程度呢⋯⋯您應該也是很有「創作者」氣質的人吧?

江上英樹:這個部份應該佔了自己滿大的比重。編輯或是製作人這類「幕後工作者」的美學,取決於如何讓幕前的人,站在你所準備的舞台上,釋放出最耀眼的光芒。而自己也在幫助他人展現才華的過程中,感到喜悅與滿足。但如果自己也是想要站到台前的人,看到別人發光發熱時⋯⋯「自卑」的部份會變得愈來愈明顯。

問:比起幕後工作者,您更想站在舞台上是嗎?

江上英樹:的確,其實我很想創作出一些什麼。只是該站在什麼舞台上呢?拿漫畫來說好了,漫畫編輯乍看之下權限很大、整天對漫畫家頤指氣使地講話,好像很有份量。可是真要他來畫,有幾個編輯畫得出來?別說是好好完成一部作品了,連第一格該畫什麼⋯⋯畫天空?主角的特寫,從腳邊由下而上的構圖⋯⋯光到這邊就卡住了嘛。

在那樣的環境裡待了那麼多年,要說開心當然也是很開心,但長期以來看過了那麼多才華出眾的創作者,內在「自卑」「自貶」的那部份當然也相對的⋯⋯從很多年前開始就有了。

回到你剛剛問的,「心境上有什麼變化」⋯⋯應該是希望能在自己接下來有限的人生裡,順利找到屬於自己的舞台吧。

➤小眾的《IKKI》,放到世界也有了龐大的讀者群

問:當初您離開小學館,除了《IKKI》的停刊之外,這部份也是原因之一嗎?

江上英樹:多少有一些影響啦,但並不是因為這樣才離開小學館的。反而是在經營《IKKI》的過程中,越來越覺得漫畫一定得走向國際化和數位化,正是那種強烈的感覺推了我一把,才讓我決定從小學館獨立出來。

當我去波隆那的時候,發現除了日本以外也有許多《IKKI》的書迷。連一些地理位置我都搞不清楚的小國讀者,都會跑來跟我說他們有多麼喜歡《IKKI》,共通點就是,儘管在世界各地都有著讀者,但在他們國家的漫畫市場中,也還是只屬於小眾。這讓我意識到,《IKKI》這樣的作品,在世界各地還是有一定的需求。

就算是小眾,如果能夠整合全世界的讀者,不就能撐起這個市場了嗎?傳統紙本畢竟還是有實體成本,比如物流等等的需求,國際化的門檻太高。相較之下,數位出版比較沒有這個問題。10年前傳統紙本出版雖然已經在走下坡了,不過市場整體來說,對數位化的涉入還很淺。我當時之所以離開小學館,是希望在不同的環境中,嘗試這塊新領域。

後來接觸Webtoon,也是因為這個原因。公司規模雖然不比小學館,但相對來說,對經營漫畫這個領域也比較沒有包袱。現在我也還有在做數位漫畫以及國際化的工作,能將自己覺得優秀的作品推到世界各地,還是很有成就感的,要說是自己興趣的一部分也不為過。不過,剛剛說的「尋找屬於自己舞台」的念頭,還是一直都在⋯⋯目前大概就是每天處在既充實又矛盾的夾縫之間吧(笑)。

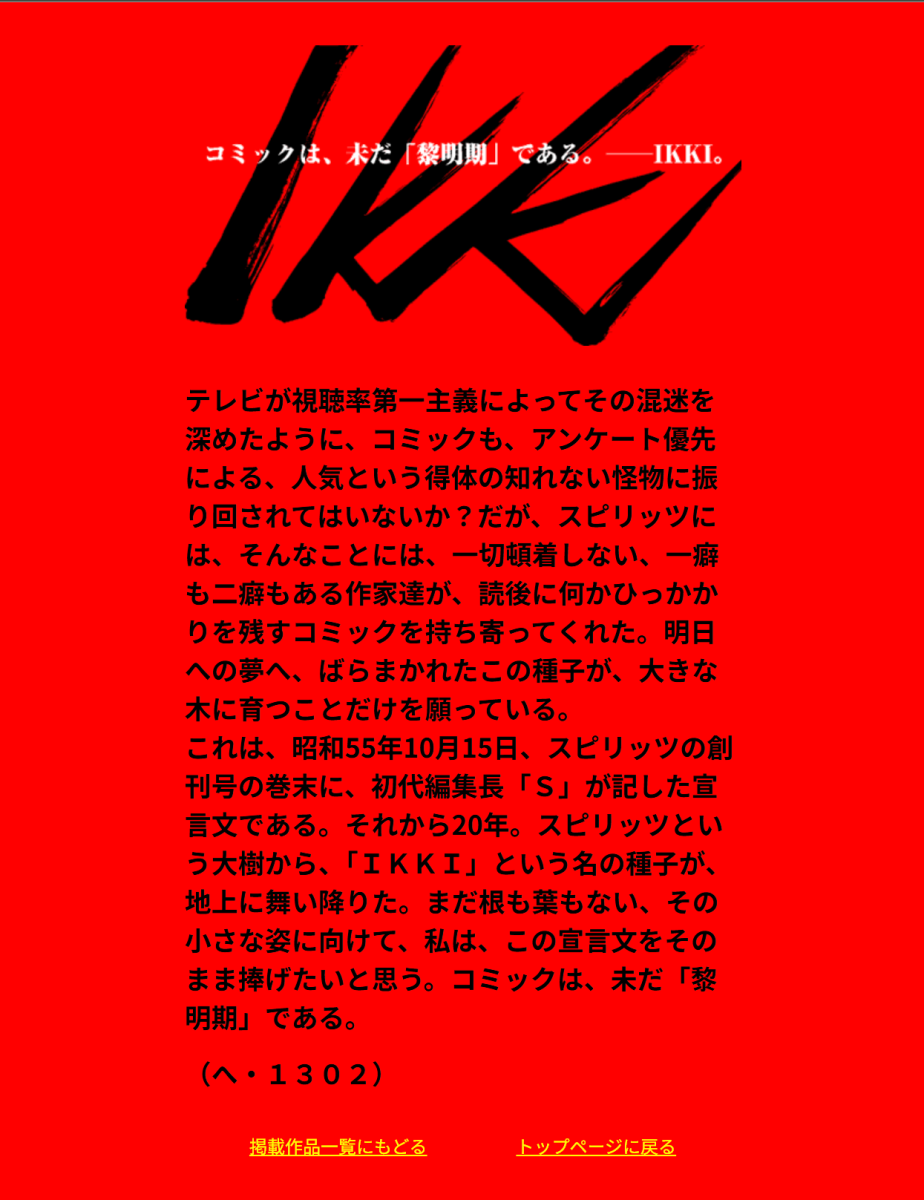

➤漫畫,尚處於黎明期

問:《IKKI》當初創刊的時候,您曾經留下傳說中的這麼一句話——「漫畫,尚處於黎明期」。

江上英樹:是啊⋯⋯講得還真是不知天高地厚(笑)。

問:《東京日日》的最後,鹽澤所辦的漫畫誌正好也叫做《DAWN》(黎明),這個安排是松本大洋老師呼應您說過的那句話嗎?

江上英樹:啊——這是大洋先生他想的,或許有一點這個意思吧(笑)。 我當初會在《IKKI》創刊號撂下這樣的豪語,某種程度上也帶有逞強的意思。當時的漫畫市場有點像接近飽和狀態,漫畫銷售量開始下滑。差不多從1995年之後,整個業界隱約飄著一種「漫畫能玩的應該都已經玩遍了吧」的氛圍。

江上英樹:啊——這是大洋先生他想的,或許有一點這個意思吧(笑)。 我當初會在《IKKI》創刊號撂下這樣的豪語,某種程度上也帶有逞強的意思。當時的漫畫市場有點像接近飽和狀態,漫畫銷售量開始下滑。差不多從1995年之後,整個業界隱約飄著一種「漫畫能玩的應該都已經玩遍了吧」的氛圍。

在那樣的環境中,想做什麼新的嘗試,坦白說也很難讓人提起幹勁。當時我想到了一個不同的視點:把自己放在22世紀或是23世紀來看現在所處的時代。23世紀的人在解讀20世紀漫畫時,多半會稱之為日本漫畫的「某某時代」或「某某時期」吧。

對遙遠未來的人來說,無論是手塚治虫還是大友克洋⋯⋯甚至是松本大洋,應該都會被歸在同一個時代吧。這麼一想,此時此刻的我們,其實也還只走了這麼一點點路而已⋯⋯還有很多很多能做的、能嘗試的東西吧。 總之,希望大家可以將自己放在一個近乎白紙、有著「無限可能」的環境裡。

之所以產生這樣的思路,可以提一下很久以前發生在我個人身上的經驗。日本很多老旅館為了方便旅客打發時間,會在客房準備那種,用好幾塊幾何形的積木拼成一個大正方形的益智玩具。如果要玩,當然就得先把它拆散嘛,可是一旦拆散之後,我竟然沒法再把它們拼回去⋯⋯當然其實你只要把底盤翻過來,就會教你一開始是怎麼排的,讓你可以把拼圖恢復原狀,不過那也只是其中一種正確答案而已。

當時我也還小,所以記得不是很清楚,好像是在包裝盒上有寫說「依電腦計算共有一億種不同的拼法!」——還是一萬種?不管是一億還是一萬啦⋯⋯重點就是,明明有那麼多的正確答案,可是我連一種都想不到,最後還得靠翻底盤作弊偷看答案才拼得回去⋯⋯

這不禁讓我反省,明明還有那麼多可能性,自己當初是不是放棄得太早了?這個經驗也讓我想到漫畫界,一定還有無數我們想都沒想到的「正確答案」存在,只是我們還沒發現而已。對23世紀的人而言,屬於我們這個漫畫時期的代表作,搞不好還沒出現也說不定呢。當然背後多少有點是在逞強啦,不過的確是抱著這樣的信念寫出那段話的。

➤為鐵道而舉辦漫畫展覽會

問:想請教一下,您接下來有什麼計畫,或者有什麼特別想做的事嗎?

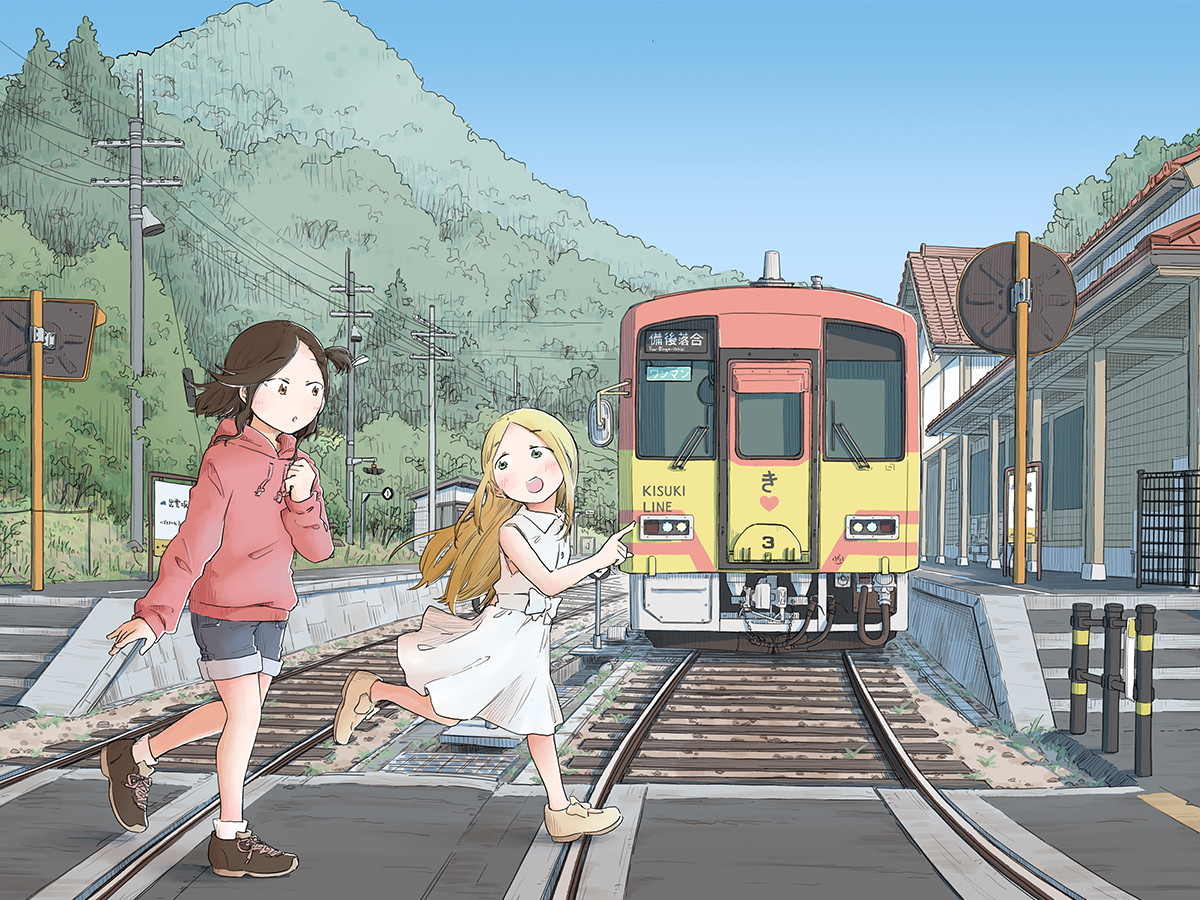

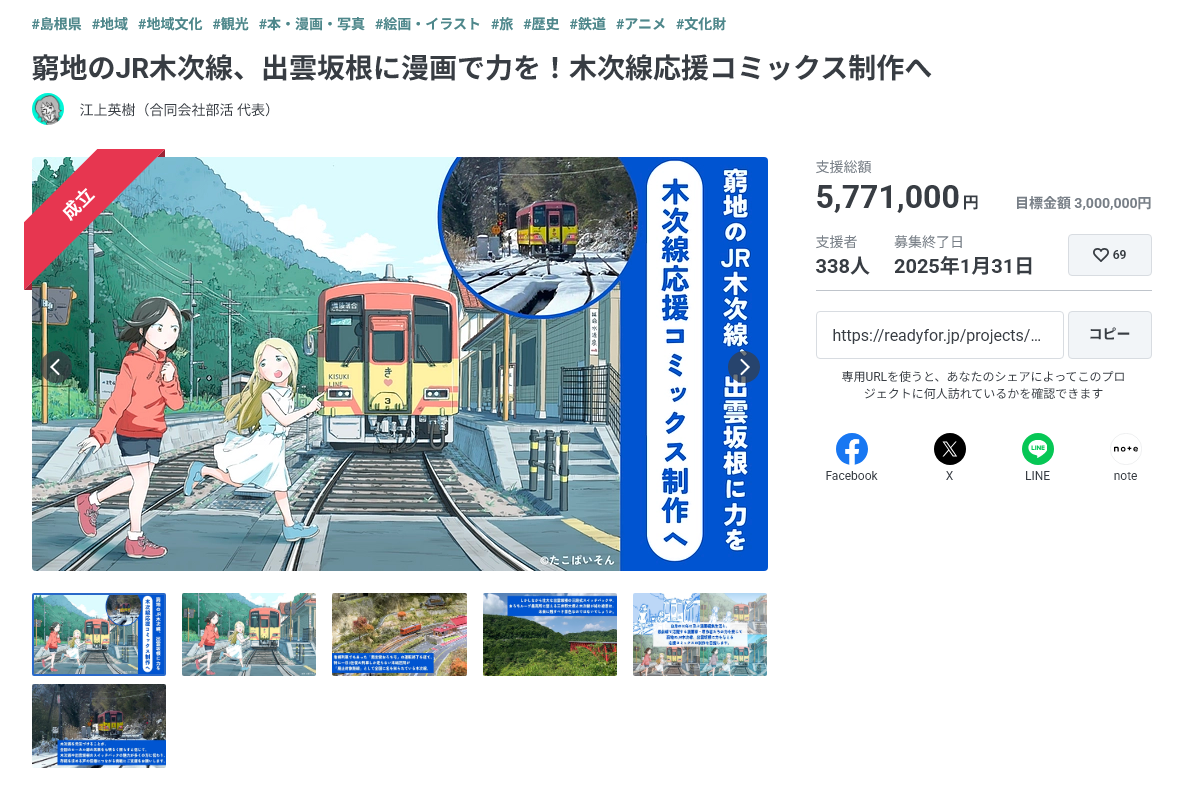

江上英樹:這個嘛⋯⋯關於剛剛提到的那個「找尋屬於自己的舞台」,現階段還不方便公開啦,不過身為漫畫編輯,有在進行的就是推動「保護木次線」的運動。

我目前正在規劃相關的漫畫作品。其實我辦的那個鐵路漫畫展覽會,一開始就是為了呼籲守住木次線,保護它不被廢線而發起的活動之一。最早是2022年在島根縣當地設展,2023年則是在東京。不過自己畢竟幹了這麼多年漫畫編輯,要推動這個運動好像也該弄些新的漫畫作品出來,所以現在正在跟幾位漫畫家以及原作家,進行透過網路集資的「應援漫畫」製作。這些活動是不是真的能為保存這個地方鐵路帶來幫助?現階段還有很多困難需要克服就是了。

不過這個project看在公司合夥人眼中,完全被當成是在滿足我個人的興趣就是了。就算是個人興趣也無所謂啦,反正公司就是「部活」嘛。(笑)

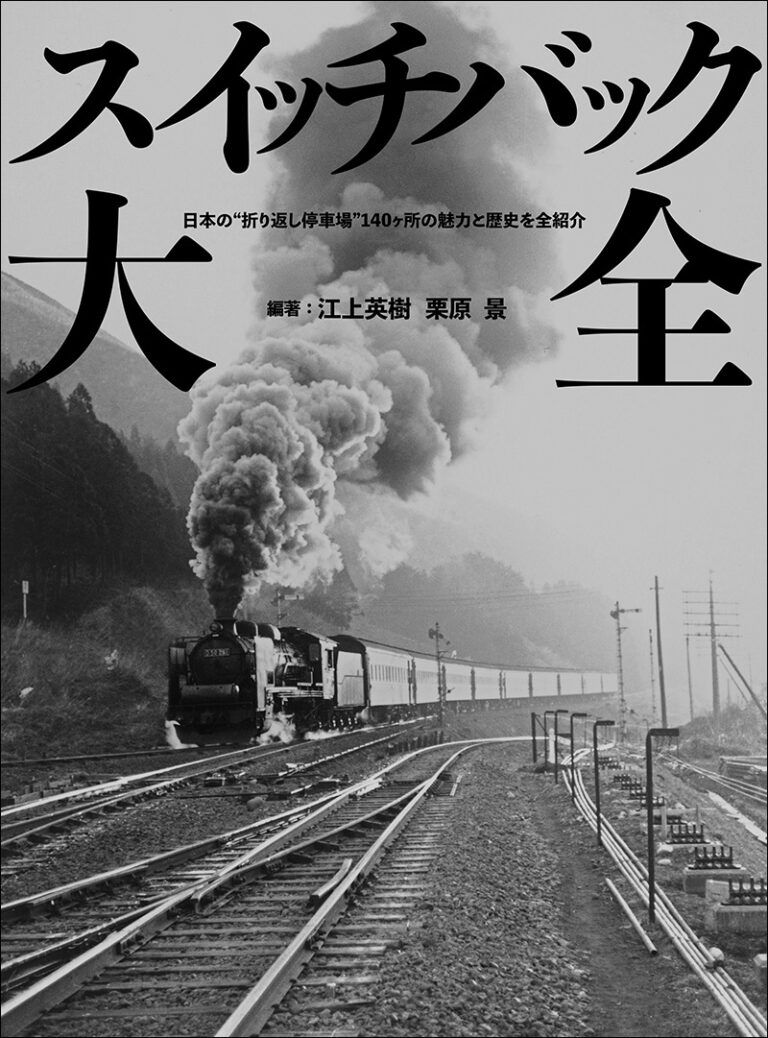

➤獻給鐵道迷的《Z字路線大全》

問:江上先生在業界裡以鐵道迷的身分廣為人知,過去也曾經參與過《鉄子の旅》與《月館殺人事件》等等以鐵道題材為主題的作品製作,去年(2024)更編寫了一本可謂深度鐵道宅魂大爆發的重量級作品《Z字路線大全》(スイッチバック大全)。對您來說,要讓這種極度小眾且帶有宅味的題材,成功化為足以吸引讀者的娛樂作品,最重要的關鍵是什麼呢?

問:江上先生在業界裡以鐵道迷的身分廣為人知,過去也曾經參與過《鉄子の旅》與《月館殺人事件》等等以鐵道題材為主題的作品製作,去年(2024)更編寫了一本可謂深度鐵道宅魂大爆發的重量級作品《Z字路線大全》(スイッチバック大全)。對您來說,要讓這種極度小眾且帶有宅味的題材,成功化為足以吸引讀者的娛樂作品,最重要的關鍵是什麼呢?

江上英樹:這一題也很難……不,好像也沒那麼難,說真的我好像也沒有特別去想過。您剛剛說《Z字路線大全》是「深度鐵道宅魂大爆發」什麼的,在我看來其實都還只是入門等級,淺得很呢。

問:不──會──吧──!?(笑)

江上英樹:真的啦。就覺得自己還查得不夠透徹,細節也還做得不夠深。不過總得找個平衡點畫下句點,不然會沒完沒了地永遠鑽下去,所以就以現在的樣貌出版發行了。即便如此,還是意外地有不少讀者買單,這本書還賣到再版了耶。竟然有這麼多人對Z字路線系統感興趣,其實我也嚇了一跳。

問:要不是先上網查了一下,我其實連「Z字路線系統」(switchback)這個單字是什麼意思都不知道。聽起來就像是《塔摩利俱樂部》會拿來當企劃的內容(笑)。

江上英樹:我是真的打從心底喜歡Z字路線,但實在沒想到這本書竟然能被大眾接受。我自己是覺得還不夠專業啦,真正的鐵道宅看到一定會覺得這些內容太膚淺了,想到這個也會讓我滿汗顏的。不過托大家肯買單的福,出版社也有來問我要不要再出一本……對,所以明年這個系列還會再出一本。——不過我並不是因為想賺版稅或想出名才這麼做的。

《Z字路線大全》裡用了不少蒸汽機關車時代的黑白照片。這些照片來自許多已經過世的長者,就算還健在,現在也大都八、九十歲了,最年輕的至少也都七十幾歲了吧。這些前輩看到自己的照片被收到書裡的時候真的很開心,這讓我覺得很感動。不過因為這本書的主題是Z字路線,所以還有很多很棒的照片都沒辦法收錄進來,實在非常可惜。正因為如此,我才想再出一本能好好活用這些珍貴照片的書。

印象特別深刻的是,我把《Z字路線大全》的樣書寄給一位……雖然不是提供照片,不過在製作本書的過程中給予我許多協助的前輩,沒過多久就收到他女兒的回信。我還在奇怪說為什麼是女兒回信呢,讀過信後才知道,她父親在收到樣書的隔天就過世了。那真的讓我心裡五味雜陳……很有感觸,但同時也非常慶幸有趕上,讓她父親有機會親眼見到這本書。

書這種東西就是會成為一種紀錄。這些照片被收錄成書,就像這些人的人生也一起被記錄下來。我覺得這是很有意義的事。不過最近鐵道相關的工作越來越多,周圍人都提醒我該回去多做點漫畫的事了,像佐藤就常常不爽我一直在那邊搞鐵道(笑)。最近甚至還有想出鐵道書的人會跑來找我,問說能不能幫他介紹出版社……回過神來最近好像真的都在處理鐵道相關的工作,這樣下去好像真的有點不妙(笑)。

➤只要挖得夠深,一定會出現能與所有人產生共鳴的連結

問:我明白您說的,不過像《Z字路線大全》這樣的書,畢竟還是針對重度愛好者的作品不是嗎?

江上英樹:沒錯,這就回到你一開始的問題。其實現在的漫畫題材已經被劃分得非常細了。比方同樣是以醫療為主題的作品,可能被細分成腦外科、放射科技師……等等。這些領域本身就被拘限在很有限的範圍裡了。

但若是要打造具有足夠娛樂價值的作品,就不能讓它只對深度愛好者有共鳴才行。其實不管是任何主題,只要繼續不斷地往下挖,題材的背後一定會牽涉到人。而當你挖到那一層時,也一定會浮現出一個與所有人都能夠產生連結的核心。我覺得Z字路線也是一樣,只要挖得夠深,一定能夠讓那些非鐵道迷的人產生「喔~原來如此」的共鳴。

比方說「眼科這個題材還沒人畫,那就來畫眼科醫生的故事吧」。這樣整個企劃就只能停留在表層。但如果能更進一部地去挖掘……比方說眼科醫學的職業哲學,或者試著去探討「何謂眼睛?何謂視覺?」……這種更根本的問題,我覺得最後還是會通往一條能讓所有人都產生共鳴的道路。

所以我覺得無論是什麼題材,只要你願意往下挖,就一定會挖到回歸地面、也就是回歸大眾的連結。我認為這也是創作時應該要有的態度。

問:我好像有點懂了。就是不停地往下挖,或許一開始看不出來,但最終會挖到與大眾的情感都有所連結的共通點。而持續往下深究的目的,就是追尋那個每一個人都能理解的「共鳴」。

江上英樹:是的。鐵道題材也是如此。像《鉄子の旅》這部作品之所以能夠成立,也是因為橫見這個怪人(笑)存在。一般人根本不會有那種想要去踩遍所有車站的念頭啊,但他的那股「非這麼做不可」的熱情本身就是很有趣的要素,甚至可笑到讓人會很想吐槽的地步。像這樣的要素反而建構起整部作品的魅力,我覺得這一點非常重要。

問:同樣像是《月館殺人事件》這部作品,其實也是宅到不行,甚至帶有像是自嘲的幽默,而那也成為它的魅力所在。

江上英樹:是啊,不過畫那部漫畫的佐佐木老師其實完全不是鐵道迷,那些個阿宅設定都是我告訴她的,那個過程我覺得她有點啼笑皆非(笑)。但那種帶著一絲「沒好氣」的創作過程,反而剛好為整部作品帶來很理想的平衡。她的畫風充滿了感情,儘管筆下的角色們都有點脫線,但是也不會讓人覺得討厭。我認為那是一部也只有佐佐木老師才有辦法呈現出來的鐵道漫畫作品。

問:而且也真的夠宅。

江上英樹:當然啊,那些個宅要素可都是我手把手一步一腳印教出來的(笑)。

➤明明已經重看過無數次,還是會緊張到手心發汗,為什麼?

問:請問「部活」這家公司最主要的業務是什麼呢?

江上英樹:哦,問得好!不過這問題還真難回答,我想想看⋯⋯當然有一些像是漫畫編輯的個案,不過也沒有打算增加太多這類的工作,把「部活」弄得像是編輯事務所。

能和自己喜歡的創作者一起製作自己喜歡的作品,畢竟在這行業打滾了這麼多年,無論是出版社還是網路媒體,人脈多多少少還是有的⋯⋯反正也沒想要大賺,只要能付得出房租就好了。總之,有機會碰上自己覺得有趣的作品,還是會有想要推廣給更多人知道的動力。只是我也上了年紀,有時候會擔心眼光會不會鈍了,或追不上年輕人的口味了(笑)。

問:請問江上先生最近有什麼新發現嗎?無論是作品或作者都可以。

江上英樹:最近啊⋯⋯說來慚愧,我對最近的作家作品沒有追得那麼緊呢。對了,最近的確有注意到一件頗重要的事。其實這幾年來,比起虛構的故事,寫實紀錄類型的作品比較容易勾起我的興趣。

像那種很明顯就是在趕流行、走當紅公式的作品,光看大綱,大概就能想像當初企劃會議是怎麼開的⋯⋯可能在實際去看過之後,會發現內容其實很精彩也說不定,不過現在的我沒什麼動力主動接觸這類作品。

之前我在串流上看了《灌籃高手》的電影版(The First Slam Dunk),是井上老師本人耗費非常巨大的心血完成的作品。不過它也是虛構的作品不是嗎?我們都已經知道它的故事了。別說是原作早就讀到滾瓜爛熟,連這部電影其實都已經在電影院看過了。儘管如此,再看一次時,依然緊張到手心發汗、心也被它揪得緊緊的。

就像我們每一次重聽自己最喜歡的歌曲,聽無數次後,明明間奏之後再過多久會進吉他SOLO之類,每個轉折起伏都已經倒背如流了,但每次聽的時候,還是會期待那些瞬間。

電影或漫畫也很像是這種感覺,明明已經知道整場比賽的過程跟結果,可是在看的時候,還是忍不住握緊拳頭為湘北加油。井上雄彥老師之所以能畫出像這樣的作品,相信他在腦內構思內容時,一定潛到非常深、非常核心的地方,才有辦法挖出那麼撼動人心的創作精髓。

➤真正厲害的作品,是連讀者都不忍心再苛求主角

江上英樹:棒球漫畫也常常出現這種例子,真正的高潮一定是安排在九局下半、兩好三壞、兩出局、主角以代打之姿上場之後。這應該是常識了吧?這樣的局面下,無論如何都必須安排主角揮出滿壘逆轉全壘打。

雖然是非常理所當然的事,但若是讀者抱著「反正一定會打出全壘打」的念頭,身為創作者的漫畫家就算是輸了。

讓讀者目不轉睛地盯著畫面,為主角擔心、一邊打從心底懷疑這次是不是真的要輸掉了,一邊又忍不住期待主角最後終能不負期待。就在這一刻!主角果然突破逆境揮出全壘打,將我們的情緒拉到最高點⋯⋯不光是棒球漫畫,這應該是所有娛樂作品共通的核心元素。

真正厲害的作品,是連讀者都已經不忍再苛求劇中的角色,寧可放棄了,但最後還是讓他超出我們的期待,反敗為勝⋯⋯

這種有能力說服讀者,令其心理隨著劇情起伏的創作,真的是非常非常不得了的才華。那已經不是用道理或是技巧能講得通的了,而真正厲害的作品,大多都具備這樣的特質。

作家能畫出這樣的作品,一定也是因為他們在構思的時候,在自己的腦內想像並擁有過那份瞬間了,所以透過創作,邀請讀者品嚐他們曾經體驗過的那份感動⋯⋯能不能達到這樣的領域,我也沒有把握,不過至少希望經手或參與的,能夠是像這樣的作品。

➤如果不探討更本質的東西,作品就會變得十分膚淺

問:今天真的非常謝謝您跟我們分享這麼多精彩的故事。最後,請教江上先生,您對年輕的漫畫家或是新手編輯有什麼建議嗎?

江上英樹:建議啊⋯⋯這可又難倒我了!我不是什麼了不得的大人物,沒啥說這種話的立場。況且每個漫畫家與編輯都有不同的個性,很難一概而論。不過⋯⋯應該有一些核心是共通的。

剛剛提到的那個「面對自己的作品時,能為此掏心掏肺到什麼程度」,我覺得是非常重要的部份。不管市場上正在流行什麼,如果不是你本來就有的,就算只是想有樣學樣,一定也很難學到精髓。

我常常拿「跳高」跟「跳遠」來當作例子。兩者是很相像的競技項目吧?不過,若選擇其中一項作為作品的主題,就得認清兩者的差別不僅僅是上下高度與左右距離的差別而已。需要更深入去探討「這項運動的核心哲學是什麼?」。跳遠是「比對方跳得更遠的人獲勝」,跳高則是「最後一個不失敗的是贏家」,雖然同樣是「跳躍」這個行為的競技,但其實是完全不同的思維,在勝負的哲學上是不同的。而這也會直接影響到,主角該用什麼樣的心態去面對每一次挑戰。

不同競技的主角,在面對挑戰時的心態會有所不同,故事的目標和方向也一定會隨之改變。與其將創作力放在「如何將受歡迎的角色放在這樣的舞台」,更該要下功夫探究這個主題背後的哲學與美學意識。

我再換另外一個例子好了。我剛進《SPIRITS》編輯部的時候,第一部負責的作品是山本直樹老師的《葉子64》(はっぱ64),那是一部描寫主角周旋在一對雙胞胎姊妹之間的戀愛喜劇。

之所以會有這個點子,其實是因為身邊實際有位漫畫家,當時跟他交往的女朋友,正好有雙胞胎妹妹。那時候聽他說起過,自己好像也有點喜歡妹妹。既然是雙胞胎,那兩個人的DNA應該完全一樣。既然DNA完全一樣,那喜歡上姊姊的自己會同時喜歡上妹妹,自然也是天經地義的事了⋯⋯當事人是用這套理論在讓自己心安的(笑)。

為什麼會拿這個故事當例子,就是因為「會喜歡上一個人」,一定是因為你被那個人獨有的特質所吸引。可是一旦碰上了雙胞胎,這個「只屬於她的特質」會變得非常模糊。因為就生物學的觀點來看,兩個人幾乎是如出一轍的。這樣的情形下要如何確定「我就是喜歡妳,非妳不行」?

因為是這樣的題材,更有必要深入探討「喜歡上一個人的本質」究竟是怎麼一回事。

當然,以「雙胞胎」的設定作為浪漫喜劇的主題,的確有很多有趣的梗可以發揮,但如果不探討一些更本質的東西,作品就會變得十分膚淺。那個無法透過文字語言形容的微妙差異,最後究竟會帶來什麼樣的結果呢?——是說後來那位被我們拿來當成參考的漫畫家,直到今天都還為此對我不爽(笑)。

當然啦,所謂娛樂作品一定會有最基本的框架、或是格式需要被遵守,然而我想表達的是,身為創作者在面對作品時,應該要有這種程度的,將核心主題思辨到極致的覺悟,不然很難畫出足以令讀者怦然心動、勾起共鳴,或層次與厚度俱足的作品。

我現在講得或許有點詞不達意,總之,無論漫畫家或是編輯,一旦走進創作這條路,就該有這樣的覺悟,否則建議不要輕易觸碰這塊領域才好。

講得好像自己很了不起似,希望大家多多包涵(笑)。

問:謝謝您寶貴的意見,再次謝謝您今天撥出這麼長的時間接受我們的訪問!●

報導》人如偶,戲若人生:邱祖胤X阮光民對談漫畫版《空笑夢》

➤創作者的決心覺悟與隨順因緣

阮光民:聽到你為了寫關於布袋戲的小說竟跑去拜師學藝,驚訝之餘也深感佩服。也許很多人問過你的起心動念,而我比較想了解的是,你在學習過程中就已經在寫故事了嗎?

邱祖胤:《空笑夢》動筆是在2016年底,當時野心很大,想要寫一部關於台灣布袋戲的小說,也寫了大約2萬字。但愈寫愈覺得,有必要深入這門高深的藝術,不管是呈現戲偶的動作、身段,還是表達人物角色的念白、感情,甚至是串聯後場音樂鑼鼓的精妙神韻……想要扮演一個「全知全能」的小說作者,苦功一定要下得夠足,否則絕難辦到,這是我的自我要求。

還好有這樣的覺悟,也下定了學藝的決心,加上陳錫煌大師的傾囊相授,才有辦法構築出這部小說的時代氣氛與職人精神。甚至書中「空手追風」、「靜觀出神」這兩門神奇的技藝,也是在那段漫長學習過程中體悟出來的。對我個人而言,那是一段相當難得的生命經驗,至今想來,依然覺得不可思議。

在漫畫中,看得出你對小說的充分理解,而後營造出時代感與轟動感,覺得很感動。閱讀的過程,耳邊彷彿一直有鑼鼓的聲音。你在改編時,特別看重哪個部分?是否有一個「入神」的過程?

阮光民:我不確定是否「入神」,但「傷神」是確定的。

第一次改編時代跨距那麼長、角色眾多的小說,產生不知如何下手的不確定感。這種徬徨無助的感覺並非缺乏周遭的協助,而是自己仍處於千頭萬緒,旁人無法幫忙。

小說以角色為篇章,最簡單的方式就是以列傳的方式來改編,主角簡天闊就以見證這些大師的角度,一一道出他們之間的交集。

對於小說、戲劇來說,或許這樣是可行的。如果漫畫這樣處理,也不是不可以,只是主角的光芒會減弱,少了一種由主角引領、往前推進故事的感覺。小說中寫的是天闊雖然技藝超群,擁有雙手掌握搬演千軍萬馬的能力,卻也因為命運之手的操控,亦如戲偶般的身不由己,隨著際遇之河而逐流。

其實我自己也深深體會到,人生確實如此,有許多不可控的變故,漣漪效應般延伸出許多無奈的不得不。不過我希望這些角色在隨波逐流中,仍保有自我意識的掙扎。或踢腿、或划水,前往另一個支流覓得生機,就能再有新的際遇。

此刻,我還沒有足夠自信說出我能把這部作品的改編做得很好。我也還在河裡,陪著這些角色一起漂流、一起尋覓。

小說裡角色眾多,故事年代從日治時期開始,當你在描述這些人物時,讓人彷彿看見了隱匿大時代的武林高手們。你是怎麼選擇這些角色的?

邱祖胤:我在爬梳台灣布袋戲歷史的過程中,讀到日本人禁戲的那段委曲、壓抑的時光。試想,布袋戲畢竟是充滿聲音、鑼鼓的動態藝術,如果不能使用自己的語言,甚至連自己熟悉的、敬天拜神時的音樂都被禁止,這門藝術就跟死了沒兩樣。而從事這門行業的匠人,他們不會知道這場戰爭何時能結束。面對這樣絕望的困境,竟然還有人想盡辦法突破,拚老命也要保留這項藝術,這些人是有多傻?還是跟我一樣是個無可救藥的樂觀主義者?

這些角色在我的故事中活過來,讓我認識他們,對我而言,他們是真實存在人世間的英雄人物。他們不是任人擺弄的戲偶,他們是活生生的、有血有肉的人。

➤家是同情共感的故事樹,金光戲是台灣獨有的偶劇形式

邱祖胤:圖像小說版裡有一個部分很動人,就是「家人」。戲班猶如一個大家庭,這是我在小說中未曾強調的,但你在漫畫中特別突顯出來,所有衝突與轉折也源自於此。你的想法是?

阮光民:我認為「家人」對於人的性格塑造是影響深遠的,情感的交織纏繞也是難分難解的,有人即使言談中、行為上表現出恨透家人,但內心卻可能是與恨意成正比的在意。

戲台彩樓的結構是有地基、樑柱、門窗、屋頂的空間,具備家的意象。以前看廟口的布袋戲班,一台卡車載著戲台佈景,大多是夫妻帶著學齡前的小孩,再帶著一兩個學徒。

我想,早期鼓樂的成員更多吧。這些人為了演出,跟著移動的家一起上山下海、日曬雨淋、吵鬧怨懟、同喜同悲。這種遊牧型態的戲班,讓我覺得凝聚他們的並非全都是血緣,而是出於對演戲的共識,以及對彼此的認同。他們相處的時間可能比起同住一個屋簷下,但天一亮就各自去上班、上學的家人更久,情感上的牽絆與影響必定更厚實。

每個人都有家或是曾經有家,所以,我覺得故事從家人的角度去切入,讀者對角色的共感會更快,也更容易融入。

而「家」的議題,也是我個人很偏愛的題材。每個成員都有名字與稱謂,被賦予稱謂便成為人物角色,角色互動產生情感,情感是故事的根,每個家都是一棵故事樹。

阮光民:我好奇,你個人比較喜歡金光戲還是早期鼓樂的表演形式?我最早的布袋戲記憶已經是廟口的金光戲了,你覺得這兩者的迷人之處在哪?是什麼契機讓你選擇學習傳統的形式?

邱祖胤:雖然我是五年級生,但我的布袋戲記憶反倒不是野台、金光或傳統類型,而是「電視布袋戲」,尤其是布袋戲歌曲,那些動人的台式演歌旋律以及戲劇性十足的口白,至今依然讓我著迷。

然而細數台灣布袋戲的歷史,不管是現在進行式的霹靂布袋戲,還是在民間廟口扎根甚深的金光布袋戲,他們的基礎、底蘊都是傳統布袋戲,也因為前輩藝師的精益求精與用心計較,使後來的金光、霹靂能在這樣的基礎上長出奇異的花朵。

簡略地說,傳統布袋戲展現的是程式化的古典美,使後繼者得以追尋、再創造;金光布袋戲則是在歷經日本殖民時期禁戲、戒嚴時期語言政策的限制下,長出一種光怪陸離、全世界獨一無二的偶戲,它俗擱有力,而且充滿無限可能。

➤圖像的鋪陳手法與表達意圖

邱祖胤:這次漫畫改作你自己最滿意的部分?

阮光民:之前受訪時常被問到,自創跟改編有什麼不同?我的回答是,二者差別在於是否無中生有。改編是已經有故事範圍了,只要掌握好不偏離、不魔改,應該就可以安全完成。

不過,最近的體悟是,雖然改編是已經有原著,但原作者的寫作過程也是無中生有的。如果可以把改編的質地提升到,讓讀者在閱讀時感覺得作品像是無中生有的境界,應該會很有趣。例如某位導演翻拍過去導演的作品,或是有位歌手把老歌演繹出新的風味。

讀過原著小說的讀者,或漫畫的新讀者,從書名或封面就會知道是在講布袋戲的故事,但我試著避免讀者一翻開書看到的圖像就是布袋戲的元素。

我想先呈現一段類似武俠片打鬥的戲,再揭曉是布袋戲。這樣的鋪陳,隱喻著操偶師的功力能把空心的偶、演繹得像真人的「活」。雖然這樣的手法只能使用一次,但是如果能讓讀者留下深刻印象,我覺得就值得了。

因為小說的時空跨距大,改編時也嘗試許多時空切換,我想這對於習慣閱讀漫畫的讀者應該沒問題,但我更期待有讀者卡住,而在反覆閱讀對照後,才豁然開朗。這種「記住」,會比順順看完,停在心裡更久。

阮光民:你有想過用掌中戲的形式搬演《空笑夢》嗎?

邱祖胤:《空笑夢》裡有許多戲中戲,如《十國英雄傳》、《盲俠薛海青》、《獨臂刀客任鐵生》、《斷開金鎖走鮫龍》。書寫的過程,我都十足熱切希望這些戲是真的能上演。

小說到了最後,花童忽然自揭真實身分,讓劇情整個翻轉。原來,角色的人生中不管是簡天闊的流浪生死、黃金樓的大起大落、還是政治局勢的詭譎多變,其實都是花童搬演的一齣戲。

如果這個設定是成立的,《空笑夢》這部戲不但每天都在上演,現在也還在搬演續集,而你我都是這個故事裡的角色。

是否想過用掌中戲演出《空笑夢》?我會說,這部小說一開始就期待能以布袋戲的形式搬演,而你的漫畫改編,正在為這個理想跨出一大步。

其實布袋戲某種程度就是一種漫畫,漫畫某種程度也是一種布袋戲,兩者有許多神似之處。相信你在改編時也體驗到了,我相信你自己一定也「演」得十分過癮,才能畫得如此精采。

小說中對男女情慾的描述非常克制,但到了漫畫,你倒是畫龍點睛添了顏色,是否有什麼特別的用意?

阮光民:小說對於角色的感情生活細節,雖然沒有多敘述,但讀者在自行腦補時,反而可能是更加露骨的。不過也可能我是圖像思維的人吧,我會去想像那些沒有具體寫出來的情境畫面。

我一直認為身體是誠實的,身體是一種不需言語說明的履歷,而人經常花許多心思,想用更多手段掩飾身體的誠實。

我曾聽聞早年戲班的軼事,無論萍水相逢的相好、或是美其名開枝散葉。那個年代的敘述方式,經常是為了合理化男性的利益,女性卻得壓抑自己,忍受男性四處風流。

所以改編時,我重新梳理各個角色私下的感情線,讓他們關係單純化。情慾氛圍的描繪並不是要踩線,而是想表達身體的真誠。當角色在面對自己情感的當下,是誠實的、自主的表達。●

漫畫:阮光民

原作:邱祖胤

出版:遠流出版

定價:400元

【內容簡介➤】

作者簡介:

漫畫|阮光民

台灣漫畫家。作品富含濃厚人文色彩,風格樸實清新,筆尖幽默感性。擅長描繪台灣庶民生活,人與人之間的溫情義理,以及細膩的家族、親子、人性糾葛等微妙情愫。對漫畫的熱情數十年如一日,持續透過畫筆找尋台灣值得代代相傳的生存價值。

作品有:《用九柑仔店1-5》、《東華春理髮廳1-3》、《鐵道奏鳴曲》(以上遠流出版),以及《幸福調味料》、《天國餐廳1-3》、《警賊:光與闇1-2》、《九天少年》、《天橋上的魔術師圖像版:阮光民卷》、《獵人們》、《一桿秤仔》、《植有木瓜樹的小鎮》等數十部。

七度獲金漫獎肯定,包括:《用九柑仔店》、《天橋上的魔術師》(阮光民卷)、《一桿秤仔》等,另以《天橋上的魔術師》(阮光民卷)榮獲日本外務省主辦第14屆日本國際漫畫賞銀獎。

六度跨界改編舞台劇或文學經典為漫畫:包括吳念真舞台劇《人間條件》、吳明益小說《天橋上的魔術師》、朱天心散文《獵人們》、賴和小說《一桿秤仔》、龍瑛宗小說《植有木瓜樹的小鎮》,最新改編作品為邱祖胤金鼎獎長篇小說《空笑夢》。

作品二度授權改作影視偶像劇:《東華春理髮廳》、《用九柑仔店》。並授權多國外語版,包括:日、法、阿拉伯、德語、義大利語版等。

原著|邱祖胤

文字農夫,三個孩子的爹。1969年生於新北雙溪,輔仁大學中文系畢,曾任中國時報文化組記者、人間副刊主編。

長篇小說作品獲獎紀錄:

《空笑夢》金鼎獎文學圖書獎及巫永福文學獎

《心愛的無緣人》入圍台北國際書展大獎

《少女媽祖婆》入圍台灣文學金典獎

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量