漫評》看完它就像打開潘朵拉的寶盒:《區判:品味與美學的知識漫畫》

1980年代是好萊塢恐怖片的黃金時期,承接著1970年代末方興未艾的砍殺片(Slasher film)熱潮,低成本的恐怖片開始大行其道,並激發出無數知名的邪惡名角,諸如《月光光心慌慌》(Halloween)的麥可邁爾斯(Michael Myers)、《十三號星期五》(Friday the 13th)的傑森(Jason Voorhees)、《半夜鬼上床》(A Nightmare on Elm Street)的佛萊迪(Freddy Krueger)、《養鬼吃人》(Hellraiser)的針頭鬼(Pinhead)……千奇百怪,各式各樣,不只成為少數人流傳的邪典,同時也對主流文化帶來深遠的衝擊。

其中日後因執導陶比.麥奎爾(Tobey Maguire)版《蜘蛛人》三部曲而聲名大噪的導演山姆.萊米(Sam Raimi)的出道作《屍變》(The Evil Dead,1981,也常以第二集譯名,被稱為《鬼玩人》系列)或許不像前面列舉的作品那般赫赫有名,但上映時出乎意料地獲得評論界讚譽,票房長紅,日後更被譽為好萊塢恐怖片的代表原型。故事描述五位大學生趁著假期,前往一處偏僻的無人空屋露營,於屋內意外發現一本名為《死者之書》的古書和一卷錄音的磁帶,一行人嬉鬧著播放著錄音,沒想到裡面有著喚醒書中惡靈的咒語,愉快的渡假瞬間變成了血腥的煉獄……。

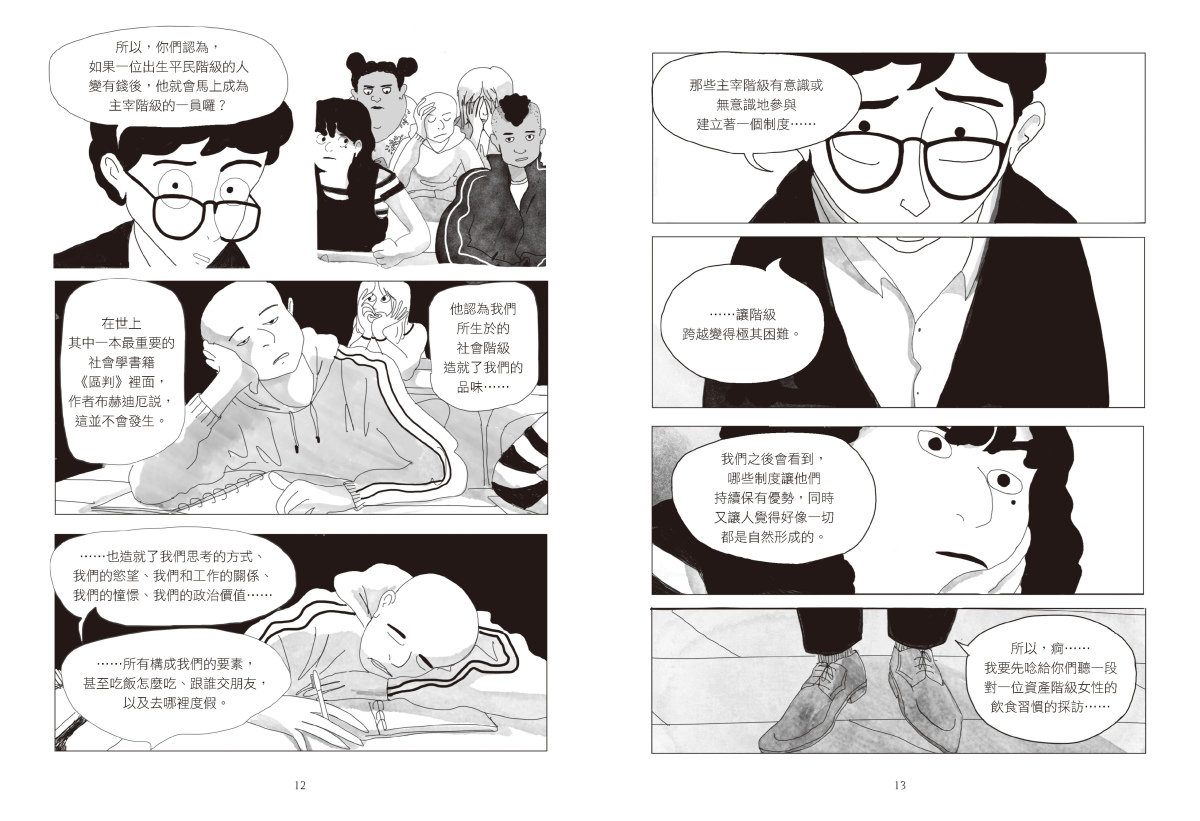

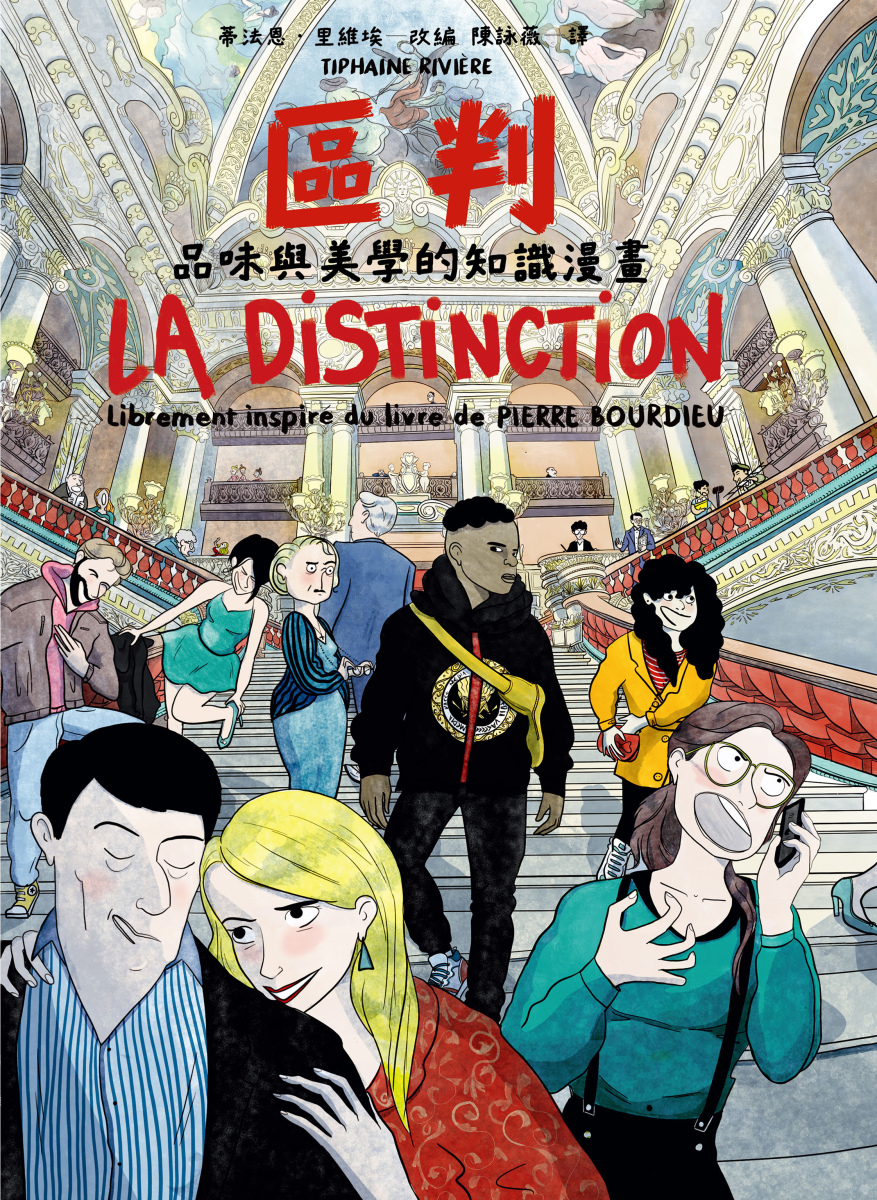

或許這樣的類比稍顯突兀,當我翻開法國漫畫家蒂法恩‧里维埃(Tiphaine Rivière)改編社會學大師皮耶‧布赫迪厄(Pierre Bourdieu)的《區判:品味與美學的知識漫畫》,我腦中竟馬上浮現了《屍變》的場景。只不過這一次,喚醒惡靈的不是《死者之書》,而是布赫迪厄的社會學名著《區判:品味判斷的社會批判》。

在這本漫畫中,主角代課教師庫特克扮演了召喚的角色,他的課堂就像那台播放詛咒錄音帶的老舊錄音機,向年輕的靈魂們揭示了一個殘酷的真相:我們所有的品味選擇,都深深受制於階級的牢籠。打亂了年輕學生們的生活,雖然不似電影那般血漿四濺,但也徹底改變了他們對自我的認識,以及和外在世界之間的關係。

➤圖解的寶盒一目瞭然

漫畫作為一種視覺敘事媒介,直觀易懂,一直以來都是教育與啟發的重要工具。長久以來,人們認為漫畫對於兒童與青少年教育有顯著成效,後來也漸漸延伸出成年人讀者用來掌握各類資訊的讀物。無論對象是成人、青少年還是兒童,知識類/學習類漫畫始終是出版市場的重要支柱,甚至在數位時代,隨著人們對圖像閱讀的依賴度提升,漫畫作為知識傳遞與學習工具的價值愈發受到關注。

臺灣原本在知識學習漫畫就擁有自己的一片天地,尤其在學齡前後的教育漫畫上,默默耕耘,無論在國內或國外市場都有不錯的佳績。近年來隨著圖像小說的興起,以及「給大人看的漫畫」的訴求下,臺灣書市知識學習漫畫更呈現百花齊放的景象。

除了原本就持續引入,偏向實用、圖解風格的日系漫畫外,來自歐美的知識學習類漫畫,更是有異軍突起之勢,質與量都有穩定的成長,比較代表性的,像是原點出版,充滿法國獨特幽默感的《漫畫葡萄酒小史》、《漫畫醫學小史》;以及英國漫畫家愛德華.羅斯(Edward Ross)將知識學習類漫畫拓展成研究專論的《看懂好電影的快樂指南》、《電玩遊戲進化史》;強調圖像風格的《世界文字圖解簡史》、《萬物宇宙史:創世》……這些風格、手法不盡相同的作品,呈現不同文化脈絡對於知識的觀點,也開拓漫畫傳遞知識的潛能。

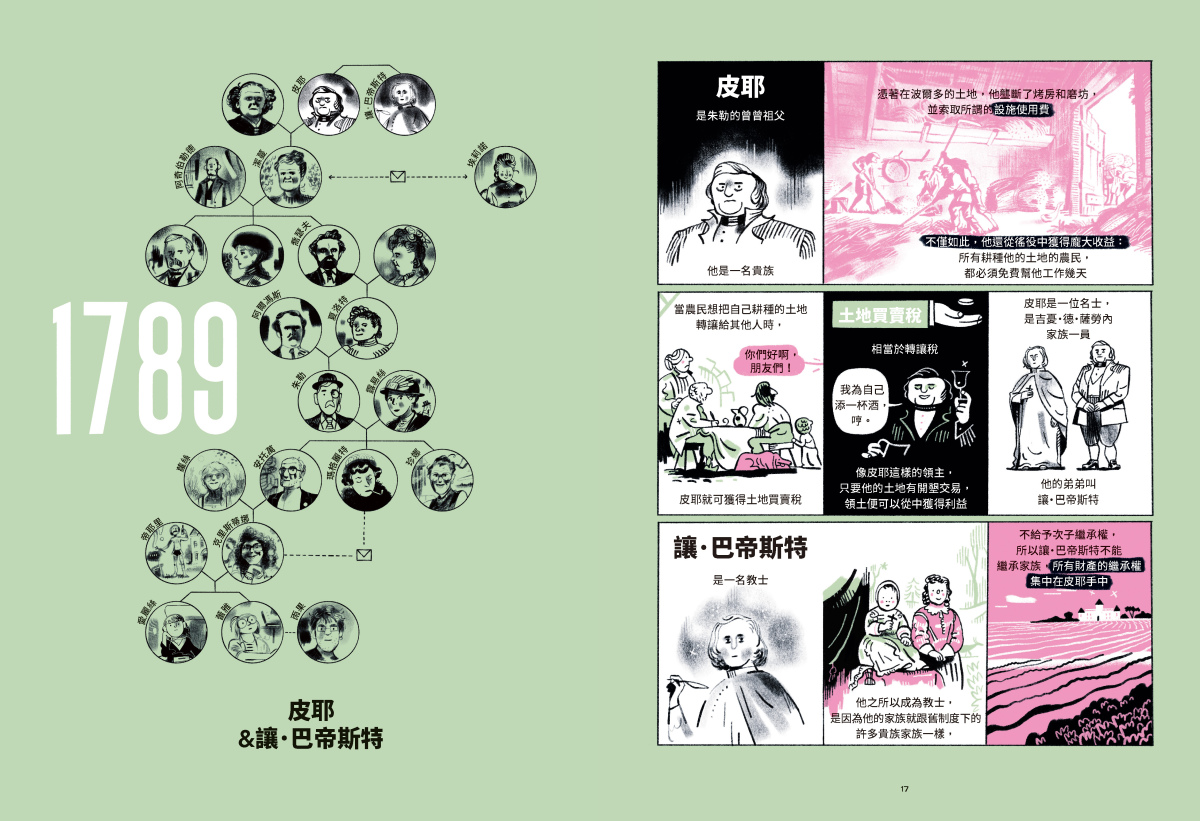

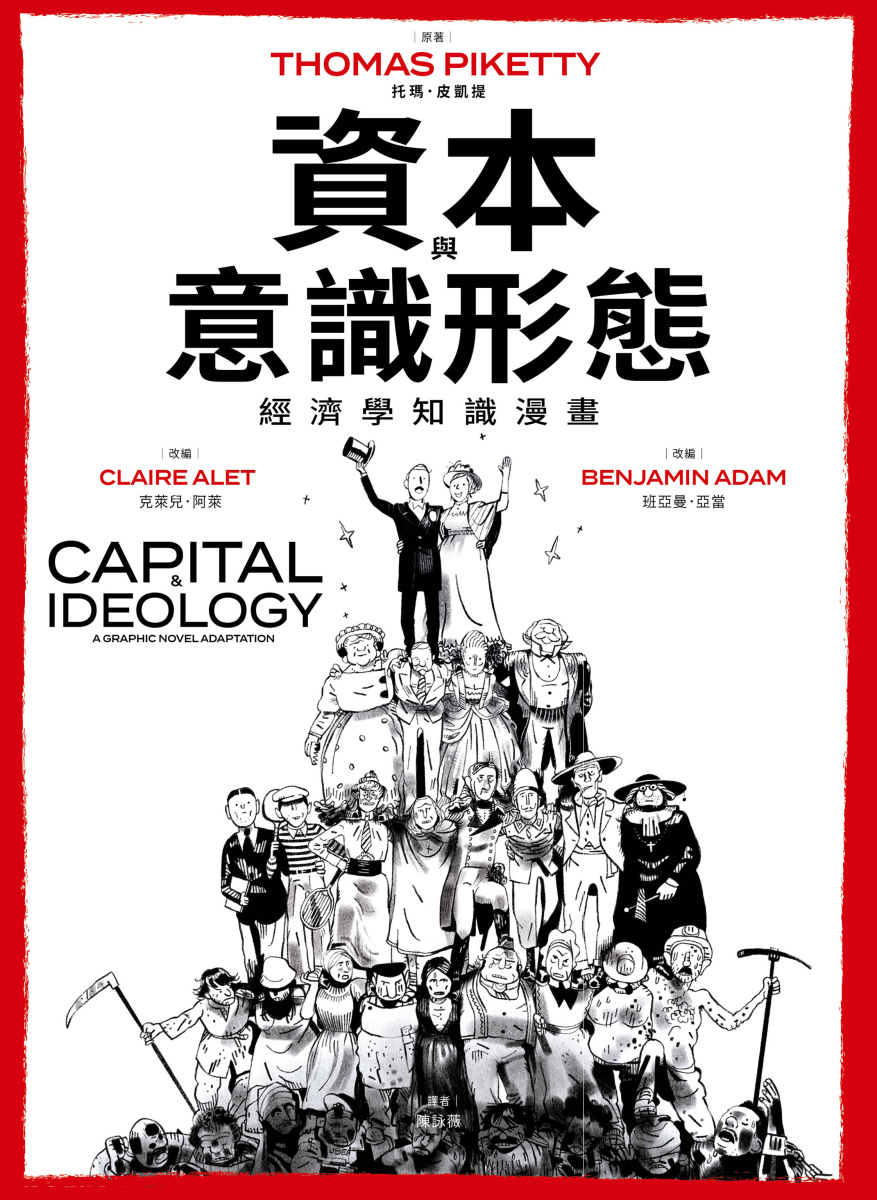

眾多作品中,值得特別一提的,是衛城於2024年初出版的《資本與意識形態:經濟學知識漫畫》,這本改編法國經濟學家托瑪.皮凱提(Thomas Piketty)的漫畫,可能是近期知識畫的指標。2013年皮凱提在著作《二十一世紀資本論》裡,對歐美貧富兩極分化提出深刻的討論,高呼資本主義改革的必要,八年後他又在續作《資本與意識形態》裡,回歸歷史的考察,以更縝密的回顧,指出不平等現象的源起,以及變革勢在必行的急迫。

藉由這兩本著作,皮凱提直指當代最核心的課題,掀起了全球正反的熱議,臺灣也有許多學者、專家發表回應,讓大部頭的學術研究一變成暢銷書排行的常客。但對許多人來說,這兩套書份量實在驚人,尤其《資本與意識形態》破千頁,再加上對世界各地歷史的旁徵博引,體大思精的結果,讓許多讀者望而卻步,讓明明如此切身的議題,竟只能道聽塗說。

《資本與意識形態》(漫畫版)以不到兩百頁的篇幅,藉由一個家族八代人之間的故事,輔以圖解式說明的運用,替原著提綱挈領,迅速彰顯皮卡提主張的核心,更藉由「故事」的力量,尤其圖像述事的直觀,不只使讀者能感同身受,更讓複雜的學理走入生活,還原學術研究應有的價值和意義。這絕對是編者和繪者投注大量心力才能達成的結果,也反映了法語區漫畫長久積累的能量與底蘊。2022年法文原文出版,繁體中文版能和英譯版同年問世,也說明著衛城在出版上的敏銳與用心。

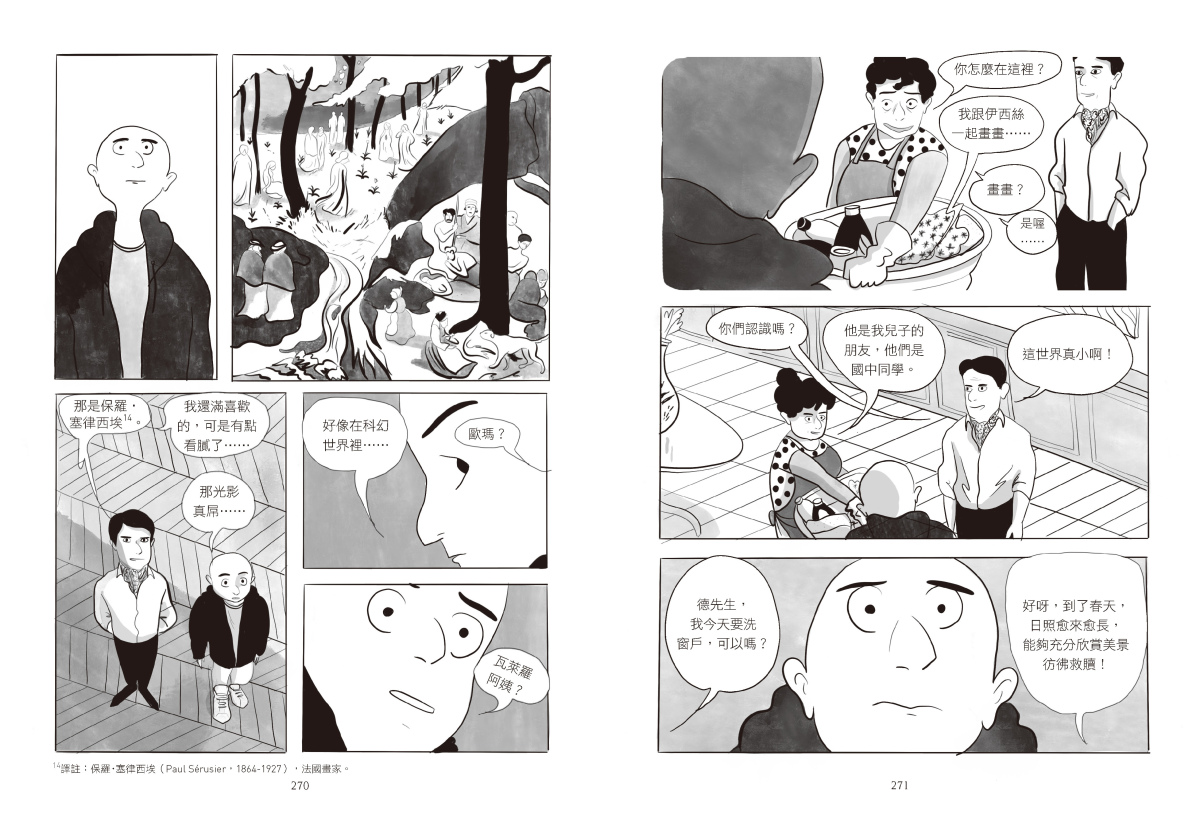

當《資本與意識形態:經濟學知識漫畫》看似是知識學習漫畫的新標竿,衛城又於2025年推出《區判》(漫畫版),法文原著是在2023年10月出版,再次展現衛城在選書的精準。如果在《資本與意識形態》還保有一些知識教育漫畫常見的圖說或圖解式語法,並儘量依循原著的思路和框架,《區判》(漫畫版)則完全以故事為主體,不再生硬地對應原著。

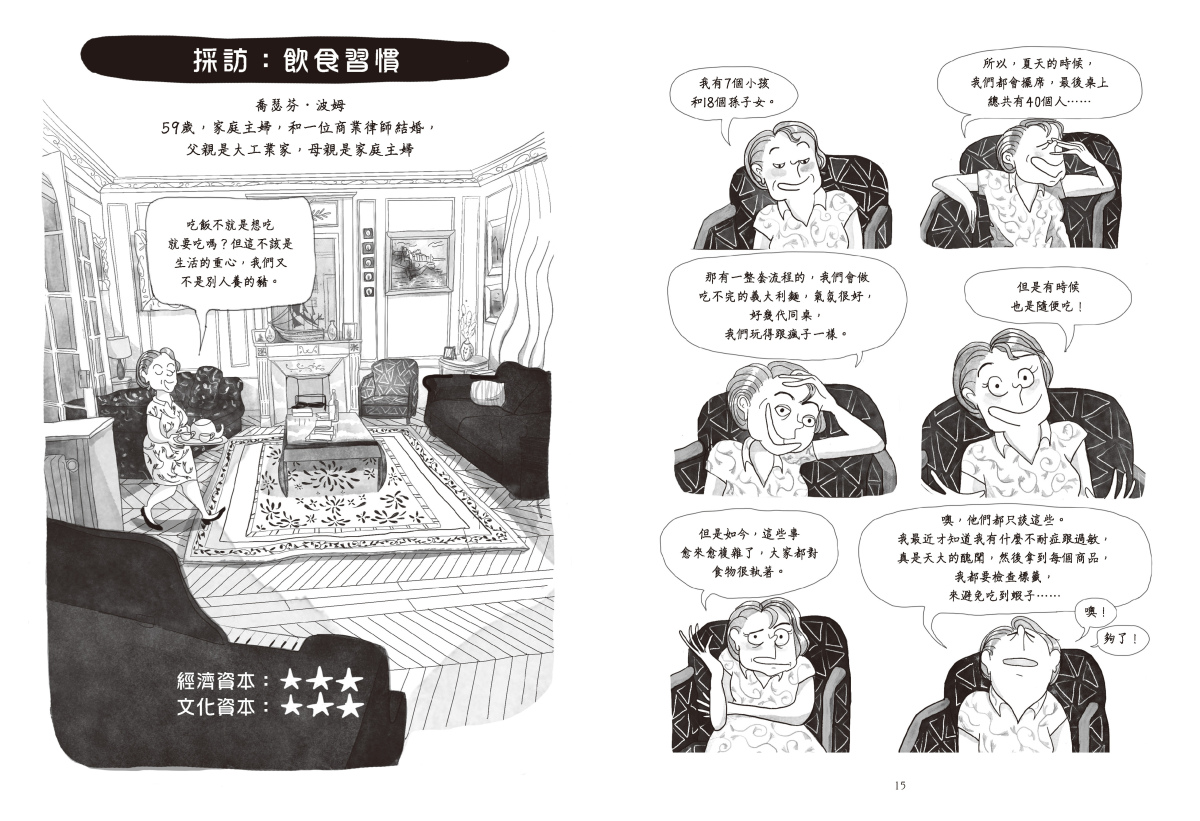

全書以一位農家出生,前往城市讀書,並在公立高中的代課的老師為主角。他試著對班上學生講述布赫迪厄的《區判》,在原著之外,並大量補充他所做的田野調查,包含著他自己的成長經驗。學生們從一開始鴨子聽雷,毫無興趣,逐漸發現布赫迪厄對於階級和品味之間的論述,竟和他們的生活如此密切相關。

➤思考留在盒底之物

「品味來自社會階級」構成的「慣習(habitus)」,是「一種無意識,且持久內化的解讀框架,讓我們評判周圍的一切,讓我們決定自己的所做所想」,「慣習便是社會架構再生產的核心,它確保著支配關係和社會秩序的歷史都存在每個人身上」,「家庭」在其中扮演著關鍵的角色。(頁61-63)

這些學術書寫的字字句句,再也不是高深抽象的學理,書中的高中生慢慢醒悟,自己和家人原來都深陥在階級的牢籠裡,無論是沾沾自喜或妄自菲薄,終究是籠中之鳥,不知自由飛翔為何物。一旦覺悟,劇情就開始急轉之下,學生甚至老師自己,平靜的日常被衝突所取代,在摩擦爭執中,他們赫然發現自己要抵抗的不單是家人或來自外界的目光,而是無所遁逃的社會結構。

以「故事」為主體的圖像敘述,正是《區判》(漫畫版)高明之處,作者將布赫迪厄的理論消化,就像宿命論成為希臘悲劇的底蘊,在階級社會理論之上打造這則課堂實驗的寫實劇。這樣的手法,除了發揮「神入」的理解效果,同時也還原了布赫迪厄乃至社會學的本質,這些研究從來不是為了滿足象牙塔裡的智識遊戲,而是以促成現實的改變為目的。這樣的漫畫大概也只有蒂法恩.里维埃才有辦法畫出,她擁有歷史學碩士、電影高等研究文憑(DEA),攻讀博士學位時,曾在大學兼任行政職位,最後放棄了學位,轉向漫畫創作。

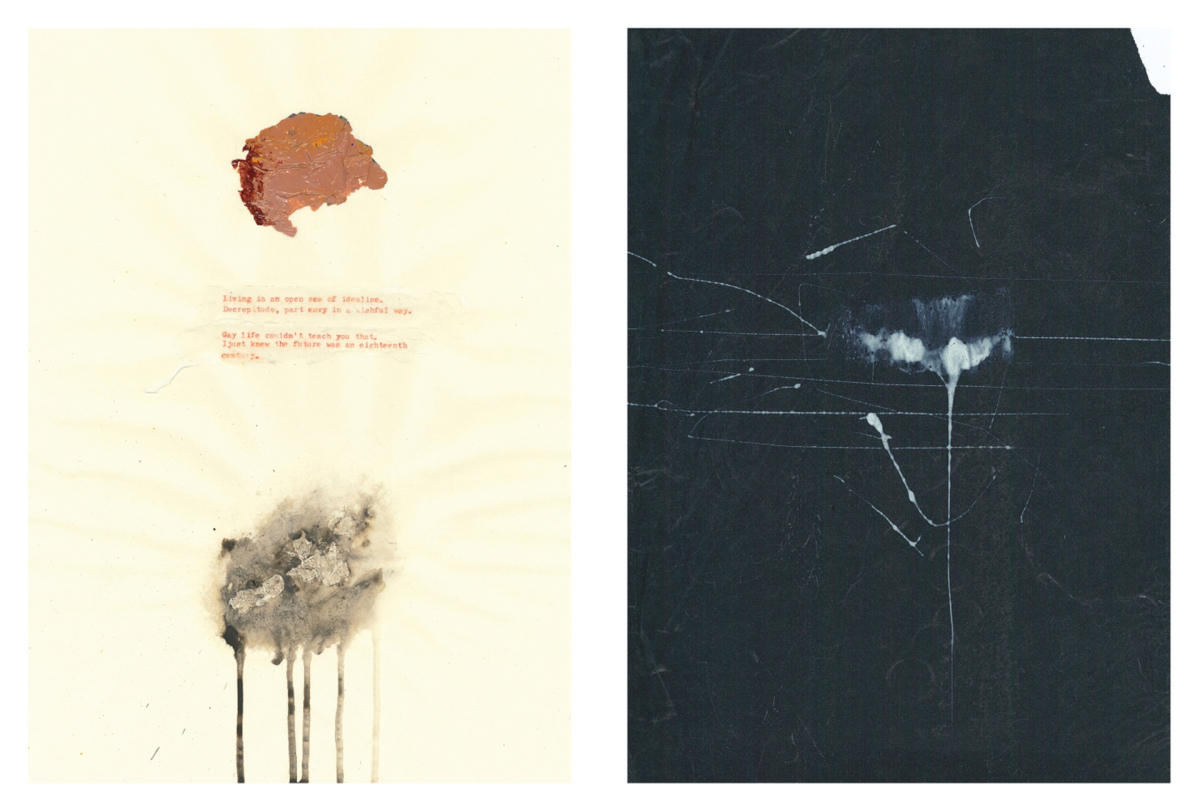

她的成名作系列是關於博士生的經歷,與在學界的所見所聞;之後,她又繪製了以懷孕為主題的漫畫。在程度不一的論理基礎上,加入大量個人的切身體驗,是她漫畫的共同特色。她的畫風簡約單純,猶如被渾濁現實污染、重擊之後的成人版桑貝(Sempé),讓理論論述的理性與個人體驗的感性,在這樣簡約的筆調上反覆對撞,激盪出表象看似平靜,內裡卻滿佈衝突的故事。

作者將《區判》轉化為「故事」,讀完不僅能達成知識學習類漫畫的基本目標,「理解」布赫迪厄在《區判》中的論述,也像書中的師生們一樣,能更能進一步「感受」階級或地位對我們帶來的影響。即使臺灣和法會社會背景上有很大的差異,但書中提及的束縛和限制,皆不難在我們生活的四週找到。

《區判》(漫畫版)給予讀者認識世界的理性之眼,意識到周圍所有品味的展示和形塑,都是刻意對特定身分認同的展現與標榜(譬如要在一篇介紹漫畫的文章開頭,強調自己對80年代低成本恐怖片的瞭若指掌),進而以此為契機,開啟延伸閱讀,把像是有關的新書《階級與品味:隱藏在文化審美與流行趨勢背後的地位渴望》找來閱讀,加深對相關論述的理解。

此外,《區判》(漫畫版)更給予讀者改變世界的感性之心,正如全書最後結尾所暗示的,布赫迪厄對階級品味和文化資本的看法,絕不是要大家讀完之後選擇認命,而是要挺身而出,謀求改變,甚至徹底的革命。如同神話裡的潘朵拉的盒子,這是作者在全書卷末留給我們的希望,也令《區判》(漫畫版)成為一則關於勇氣的溫柔故事。●

|

|

|

作者簡介: 原著:托瑪.皮凱提(Thomas Piketty) 漫畫改編:克萊兒・阿萊(Claire Alet) |

|

|

|

作者簡介: 原著/皮耶‧布赫迪厄(Pierre Bourdieu) |

資本與意識形態:經濟學知識漫畫

資本與意識形態:經濟學知識漫畫 區判:品味與美學的知識漫畫

區判:品味與美學的知識漫畫

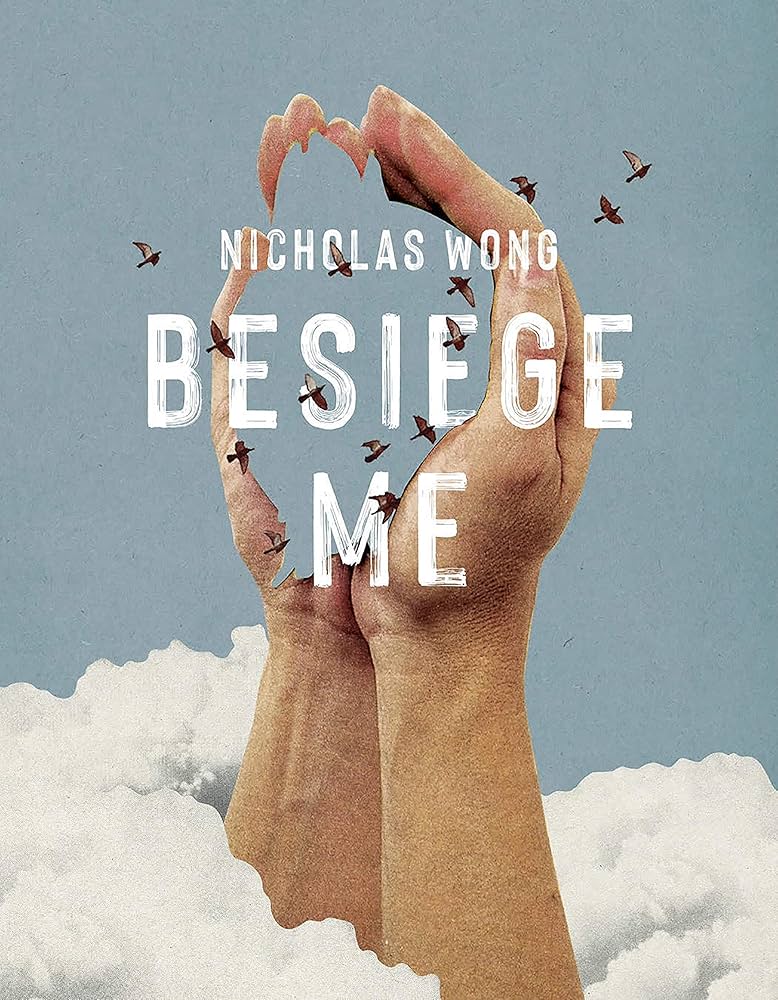

黃裕邦坦言在2020年至2021年編修Besiege Me時,自己的生活並不順遂,彼時新冠肺炎肆虐全球,美國總統大選造成社會撕裂,愛犬離世。而美國的編輯大幅修改他的作品,他沒有機會和編輯好好討論,語氣盡顯無奈。

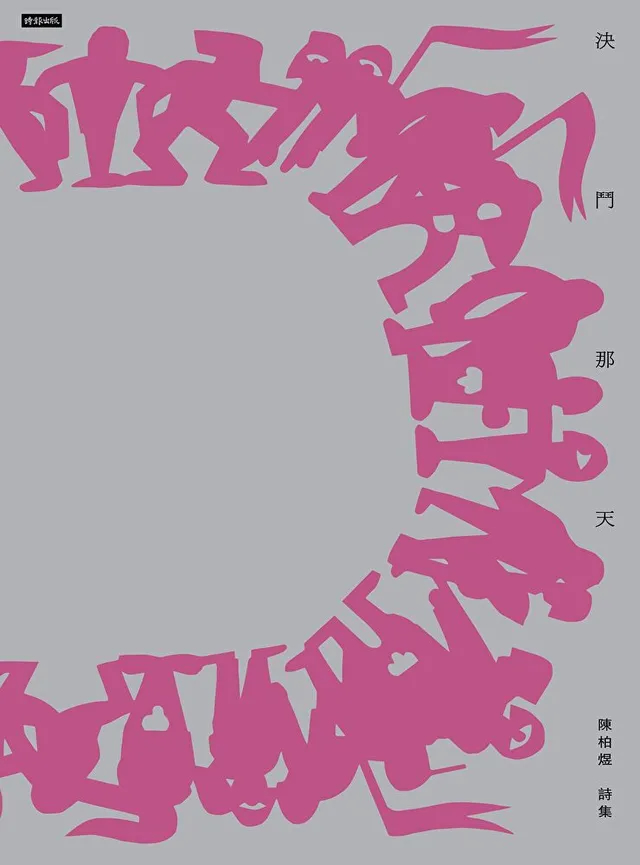

黃裕邦坦言在2020年至2021年編修Besiege Me時,自己的生活並不順遂,彼時新冠肺炎肆虐全球,美國總統大選造成社會撕裂,愛犬離世。而美國的編輯大幅修改他的作品,他沒有機會和編輯好好討論,語氣盡顯無奈。 孫梓評透過對比視角,觀察到陳柏煜的創作詩集《決鬥那天》所處理的題材與《微賤》高度重合,然而兩人的書寫方式截然不同。陳柏煜回應,《微賤》最淋漓盡致的藝術成就,是詩人非常有效地利用語言,傳達了當代生活的情境、氛圍以及細節。

孫梓評透過對比視角,觀察到陳柏煜的創作詩集《決鬥那天》所處理的題材與《微賤》高度重合,然而兩人的書寫方式截然不同。陳柏煜回應,《微賤》最淋漓盡致的藝術成就,是詩人非常有效地利用語言,傳達了當代生活的情境、氛圍以及細節。

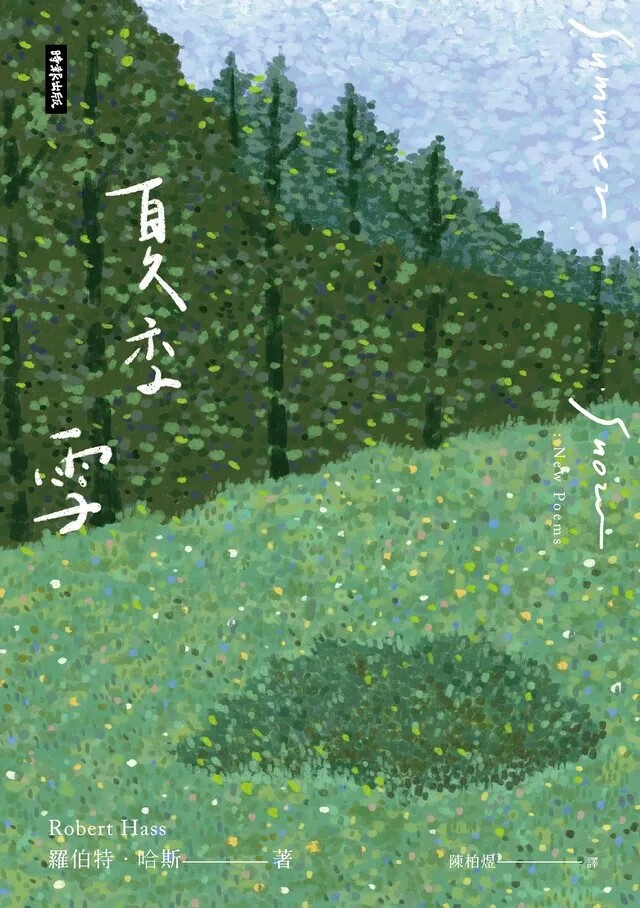

翻譯的經驗,提供陳柏煜對翻譯與寫作有更深刻的見解。他曾翻譯美國詩人羅伯特.哈斯(Robert Hass)的詩選《夏季雪》( Summer Snow: New Poems),對照《微賤》的翻譯過程,他歸納出兩項語言表達的基礎,其一是清楚的敘事線經營,因文學作品是經過規劃的藝術形式;其二是穩固的句構,讀者才能從句構的提示中發掘句意的可能性。

翻譯的經驗,提供陳柏煜對翻譯與寫作有更深刻的見解。他曾翻譯美國詩人羅伯特.哈斯(Robert Hass)的詩選《夏季雪》( Summer Snow: New Poems),對照《微賤》的翻譯過程,他歸納出兩項語言表達的基礎,其一是清楚的敘事線經營,因文學作品是經過規劃的藝術形式;其二是穩固的句構,讀者才能從句構的提示中發掘句意的可能性。

漫評》恐怖漫畫蘊藏的純真:漫談《日野日出志恐怖漫畫精選集》的文學意義

被切割的身體、吞噬內臟的怪物、滴落的眼球……這些畫面或許是漫畫家日野日出志的作品被歸類為恐怖漫畫的主要原因。許多人應該對這類描繪感到不適,甚至批判其對青少年產生負面影響。實際上,1989年日本發生女童分屍案時,曾有傳言警方在兇手房間發現日野擔任導演的恐怖電影錄影帶,因而他的作品一度引起過爭議。(註)

坦白說,雖然筆者自小熱愛漫畫,卻從未讀過日野的漫畫,因為血腥恐怖的畫面並未吸引我。然而,這次閱讀《日野日出志恐怖漫畫精選集》才發現,原來他的漫畫是「文學作品」。

➤既可怕又可愛,怪獸形象呈現的東西文化差異

日野經常描繪外貌怪奇的角色,包括罹患怪病的主角、五體不滿足的身心障礙者等。這些政治不正確的描寫,也可能是日野漫畫引起爭議的部分原因。然而,日野並不是歧視他們。恰恰相反,透過人類對異者的排斥,日野試圖表達的是,對於這些被排除者的愛。這點讓筆者聯想到人類學家中澤新一對日、美怪獸電影「哥吉拉」的評論。

中澤從日本的「哥吉拉」(ゴジラ)看出「幼性」:慢吞吞的走動、肉感身材、略顯呆滯的反應,彷彿才剛開始走路的嫩嬰。他認為,這就是哥吉拉深受大眾喜愛的原因。反觀1998年好萊塢版的Godzilla,則呈現完全不同的面貌:行動敏捷、頭腦機靈。

當無垢的哥吉拉出口到西方時,在西方神話結構中蛻變為狡猾的Godzilla。在1954年的電影〈哥吉拉〉中,古生物學者山根博士始終不願殺害哥吉拉,象徵著對於哥吉拉幼性的憐愛。相對於此,好萊塢版Godzilla被擊殺時,人們歡呼喝采。中澤透過哥吉拉與Godzilla的對比,呈現東西方思想文化的差異。

中澤的評論相當有趣,但畢竟帶入許多詮釋,其觀點是否令人信服,見仁見智。但是,筆者在此提及中澤的論述,是因為中澤對哥吉拉的論點「幼性怪物」,也正是日野漫畫的重要主題。《日野日出志恐怖漫畫精選集》收錄的〈藏六的怪病〉與〈水中〉尤具文學意涵,其主角就是具備幼性的被排除者。

➤深埋於怪異外型下的脆弱與純真

〈藏六的怪病〉以日本古村莊為背景,猶如電影《楢山節考》,帶有濃厚的民間故事色彩。主角藏六罹患一種長出七彩腫瘤的皮膚病,因而遭村民排擠。不過,他似乎並不在意,因為他「腦袋不好」。但正因如此,他保有純真的幼性。雖然他的病情越來越嚴重,外貌也逐漸變得怪異,最終被逐出村莊,但純真的藏六其實從未傷害過村民,純粹因其外貌與幼性而被排除。

© Hino Production 2023, OHTA PUBLISHING CO., LTD.

〈藏六的怪病〉的故事情節令人緊張,讓人不禁好奇,藏六最終的命運將會如何?出人意料的是,藏六最後竟然化為一隻烏龜。為什麼是烏龜?這可能是許多讀者心中的疑問。據作者本人的說明,他先設定主角的名字為藏六,但一時無法決定故事結局。此時偶然翻閱辭典才得知,原來藏六是烏龜的別名,於是決定讓藏六化為烏龜。

但是,作者似乎並未進一步了解這個稱呼的由來。其實,「藏六」源於佛教典故。人類擁有眼、耳、鼻、舌、身、意六感,以及由此產生的六種欲望,而修行者的目標正是克服這些欲望,但這極為困難。相較之下,烏龜在遇險時會迅速將頭尾與四肢縮入龜殼,因此被用來比喻「藏六如龜」。幼性象徵著欲望尚未萌生的原初狀態,日野無意間為藏六這個名字賦予了深層的意涵。

© Hino Production 2023, OHTA PUBLISHING CO., LTD.

不過,在現實生活中,帶有幼性的異物總會被排擠,因此無力自保的幼性需要母愛的庇護。在日野漫畫中,母子關係就是最核心的主題之一。當連哥哥都嫌棄藏六時,總會替藏六說話的便是母親。即使藏六被驅逐至村外,母親仍每日送餐照料他。

然而,在村莊共同體的壓力下,母親終究選擇背棄藏六。受到打擊的藏六開始自暴自棄,甚至夢到母親與村民聯手殺害自己。藏六似乎是啞巴,從未開口說話,但在夢境中,他終於喊出了唯一的一句話:「媽……媽媽……」。顯然,日野所表達的並非母親對小孩的愛,而是小孩對母愛的渴望。

〈水中〉更直接將母子關係作為主題。一名在車禍意外中失去四肢的少年,日復一日地待在家中,完全依賴媽媽的照顧才能生存,媽媽也溫柔且無怨無悔地照顧著他。不過,由於媽媽獨自扶養兒子,經濟相當困窘,最終不得不選擇待遇較好的陪侍工作。

化妝後的媽媽變得格外美麗,但同時,也導致母子關係的變化。媽媽開始應酬喝酒,偶爾帶男人回來,甚至開始對兒子施暴。某日,媽媽不幸遭到殺害,但「不可思議的是,少年一點都不覺得難過」。對少年而言,化了妝的屍體並非「媽媽」,而是一個「女人」。直到少年舔拭母親臉上的化妝品,使她恢復原貌後,少年才難過到大哭不已。

這顯示出,孩子需要的是母愛。倘若換個角度,站在母親的立場想,若自己不是媽媽,又有誰還願意為小孩付出如此之多?對於失去母性的女人而言,照顧孩子幾乎等於犧牲自我,以暴力宣洩或許難以避免。可悲的是,媽媽的死亡,才讓她重新回到孩子身邊。在日野的漫畫中,死亡似乎具有某種回歸純真的象徵意義。(註)

➤恐怖是寫實景象,怪物是現代發展下的被害者

本書中其他三部作品:〈地獄搖籃曲〉、〈斑紋蛋〉、〈地獄變〉則都以作者自身的家庭為背景,帶有強烈的自傳色彩。在這些故事中,對母愛的渴望轉化為對家庭的復仇,在三部作品中,家人、親友居然一一死去。然而有趣的是,在〈地獄變〉中主角表現出對自己小孩的疼愛,即便在如復仇故事般的描繪中,作者仍流露出對幼童的深厚情感。

這三部作品同時也展現了作者成長的時代背景。日野漫畫中經常出現冒著濃煙的煙囪與污濁的水溝,在〈地獄搖籃曲〉中,他將其形容為「地獄血海」。1946年出生的日野在戰後經濟高速發展時期成長,這意味著他目睹過經濟發展所帶來的嚴重環境污染,日野漫畫的這些描繪,明顯反映當時日本社會的實情。

© Hino Production 2023, OHTA PUBLISHING CO., LTD.

不僅如此,這些環境污染導致日本各地的「公害病」,而這與日野描繪的怪異者之間也有關聯。藏六的皮膚病或許取材於自古以來在世界各地存在的漢生病,但是,日野所處的時代確實也出現了因嚴重工業污染引起的「水俁病」等怪病。對日野而言,怪病並非遙遠的現象,正如哥吉拉以1950年代的氫彈試爆為背景,日野漫畫中的怪物,也可理解為以工業化社會為背景。就此意義上,這些怪物是現代社會的被害者。

步入老年後,日野的漫畫產量自然減少。不過,年過70之後,他還做了新的嘗試——繪製繪本。繪本作為親子共讀的媒介,能夠加深親子之間的情感聯繫,一起閱讀日野的繪本,或許那些渴望關愛的孤獨怪物便不復存在了。在這本繪本的最後,他描繪了日本傳統妖怪「座敷童子」的故事,並寫下:「據說,座敷童子寄居的房子會興旺發達,大家會變得幸福」。也許,這就是日野最終的期望。●

作者:日野日出志

編者:寺井廣樹

譯者:丁安品

出版:鯨嶼文化

定價:480元

【內容簡介➤】

作者簡介:日野日出志

漫畫家。一九四六年四月十九日出生於滿洲國齊齊哈爾市。自一九六七年出道以來,主要發表作品於《Garo》、《少年畫報》、《少年Sunday》等雜誌,展現出諸如《藏六的怪病》和《地獄變》許多怪奇而抒情的世界,在恐怖漫畫界奠定了大師級的人氣。他在海內外都受到高度評價,許多作品翻譯為外語。近年來,他以抒情怪奇作家的身分,持續活躍於繪本等創作活動。

個人官網:hinohideshi.com

X : @hino_hideshi

編者簡介:寺井廣樹

作家。一九八O年出生於神戶市。與日野日出志一起成立「日野製作公司」(日野Production)。他在寫作的同時,也拓展地方創生事業,擔任企畫製作的「鬼屋電車」、「難吃棒」蔚為話題。著有《日野日出志全工作》(玄光社)、《妖怪跑出來啦!!》(彩圖社)等多本書籍。並擔任紀錄片電影「傳說的怪奇漫畫家‧日野日出志」的導演及攝影。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量