2024Openbook好書獎》 無論是哪種孤獨,也許都能找到一本書來陪伴:專訪閱讀大使阮鳳儀

「今年開始,我的閱讀習慣有個很大的變化。」阮鳳儀說,她開始拿筆在書上畫線、寫字。回憶過去,她對書的使用有種執著,「那時候總會希望它維持在一個乾淨漂亮的狀態。記得以前還因為我爸摺我的書跟他大吵一架,還有一次,是姑姑送我一本書,結果上面題字題反了,我整個人暴走。」阮鳳儀笑談那些記憶,對比此刻,簡直無法想像。

現在的她,看書時筆不離身,「不只畫線,我還會在上面寫問題,跟作者對話……總覺得這樣才是充分的利用它。」阮鳳儀說,書寫像是一種閱讀的軌跡,可以強迫自己放慢閱讀的速度,也像是此刻的映照,未來若再一次讀到同一個段落,便能窺見心境上不同的變化。

「所以,我好感謝那些編輯跟設計,讓書本文字周邊留白,給我們這種讀者留下記錄的空間!」她笑著說。

➤滾動的困惑與不變的嚮往

畢業自中文系,而後投入電影創作,阮鳳儀對於文字的敏感度很高,近年則越來越容易接受各種不同類型的讀物。例如,節奏相對緩慢的散文、或者是所謂安頓心靈的「工具書」,都是過去絕少探觸,如今躍躍欲讀的作品。

「總覺得,我這幾年對於書的選擇,好像放得更開。」阮鳳儀說,比如她開始喜歡觀察書局的暢銷排行榜,「那是大眾所展現出來的反應趨勢,我想知道現在大家在關注的焦點是什麼?」

會有這樣的轉變,不知是否與身分的轉變有所呼應呢?

2024年對阮鳳儀來說也是一個沉澱的階段,《美國女孩》帶來的影響持續在國際上發酵,另一方面,她自己也在這幾年步入婚姻。阮鳳儀試著梳理這幾年的狀態:「過去求學、唸書,好像都是為了這些目標:有成的事業、或者是組成一個家庭,都是被列為『成為大人』的必要條件。可是,當這些慢慢做到以後,我好像沒有什麼成為大人的感覺?」

類似這樣的困惑持續滾動,另一方面,也有不變的核心持續滲透。比方說,她仍然那麼、那麼地關注各種「女生的故事」。

「也是跟成長有關吧,總覺得女性在每個階段都有各自要處理的孤獨,但有些部分我還來不及去探索。」阮鳳儀說,例如處於30代的自己,如何思考40、50歲的處境?這時候往往寄託於影視與書籍的閱讀與消化:「因此,透過文字觀看那些故事的時候,有時候對我來說是一種『確認』,確認無論年紀為何,我們都有相同關注的事情;有時,也會是一種『發現』,發現不同生活的可能性。」

無論是確認或者是發現,這些足跡都是她創建的一張「世界地圖」,透過閱讀探向其他的心靈。如此一來,即便身分轉變、內在搖晃,迷惘與困惑一個接著一個滾滾而出,也不至於讓心思晃蕩得太過劇烈。阮鳳儀說:「畢竟,閱讀不就是一種理解的過程嗎?」而理解的對象越多,似乎也就能因而更踏實一些。

➤那些長大後必然迎來的改變

接著,話題迴繞至好書獎本身。這個出版界的年度盛事,對作者與編輯來說都別具意義,然而「獎項」的本質究竟會給予創作者哪些影響呢?放觀《美國女孩》,在海內外亦獲得不少肯定,此刻恰好是個時機,讓阮鳳儀去回應這些獎的意義。

「理想上,獎座應該是一種釋放。」她說,特別以電影產業來談,票房與獎項的關係密不可分,能夠為行銷大舉助力。創作者大概能在這時候稍微鬆下一口氣,知道作品能增加更多被人看到的機會。可是,阮鳳儀接著說:「接下來,這個獎或許就會成為日後你檢視自己的標準了。」

所謂標準者,阮鳳儀解釋,並不是說作品的好壞取決於得獎與否,而是更趨近一種記號、分水嶺,在未來創作時能夠一再確認,尋思自己是否有成長的對照。

「但這部分真的很不容易。就像以前我看一些很喜歡的導演拍了新作品,也可能會看到完全看不懂的。那時我不懂為什麼會發生這種事情?覺得導演變了,我不喜歡了。可是現在漸漸可以理解,每個創作者都需要成長啊,而在成長的過程中他一定會有所變化,只是觀眾在這個時候未必能夠跟上這些改變。因此每一場改變,都有可能會為作品帶來新的觀眾,同時失去一些舊有的。」

即便如此,還是要接受改變的必然。

阮鳳儀說,這些是她近來面對的課題:嘗試從自己的生命經驗中走出去。無論是關注的主題,或者是多元議題的思考,她都更積極的感受。

「像是我這幾年也開始看很多散文。」她說,不知是不是國、高中課本充斥著各種純文學作品,心靈被擠壓得太深,過去碰到散文,常常覺得又得捧著課本等待一張閱讀測驗,因此老是抗拒。年過30,她卻逐漸懂得投注在散文從容的節奏之中。她說:「這應該也是一種漸進式的過程,讓我慢慢從過去習慣的領域走出去,也明白到,無論是哪一種文體,我們都能夠從中找到跟世界的連結。」

➤閱讀,讓我暫時從焦慮走出來

面向世界的發端,往往源自一個疑問,最後期待的方向,則願能與世界取得連結。

這是阮鳳儀的日常,可能也是多數人生活的常態。只不過,若是這樣善於自省、敏感於世間變化之人,也經常浸泡在孤獨之中,不分年紀,時時感受。

或許因為這樣,所以我們更需要文字。

「近年我接觸了靜坐跟瑜珈,覺得這兩者的狀態也跟閱讀時的自己很像。」阮鳳儀說,那都是讓自己安靜下來,暫時從微焦慮與孤獨的情緒中走出來的一種方式:透過文字,看見內在的生命。

身為導演,阮鳳儀描述自己並不是以影像思考的創作者,「我知道有些人在寫劇本的時候,最先感應的會是視覺上的東西——可能還不太知道會有什麼故事發生,就已經有強烈的畫面出來。但我比較不屬於這樣,寫劇本的時候我往往先想的是人物關係:這個人會做出什麼選擇?她渴望得到什麼?」

面對一個人,就像是面對一本龐大的書,仔細閱讀後,眾生說話的樣子與姿態就自然浮現。因此,聽阮鳳儀談書,像聽她聊一位朋友。那是彷彿走過世間萬千,褪去天真與稚氣,又偏偏還卡在混亂、迷惘的漩渦裡,仍然能夠理解彼此的朋友。

在實體書越來越少的此刻,阮鳳儀仍喜歡走進書店,就像是喜歡親自去觸碰、去看見、去與真實的人物對話的心意一樣。「這讓我有種彼此滋養,互相理解的感覺。」阮鳳儀抿嘴一笑,堅定的說道。●

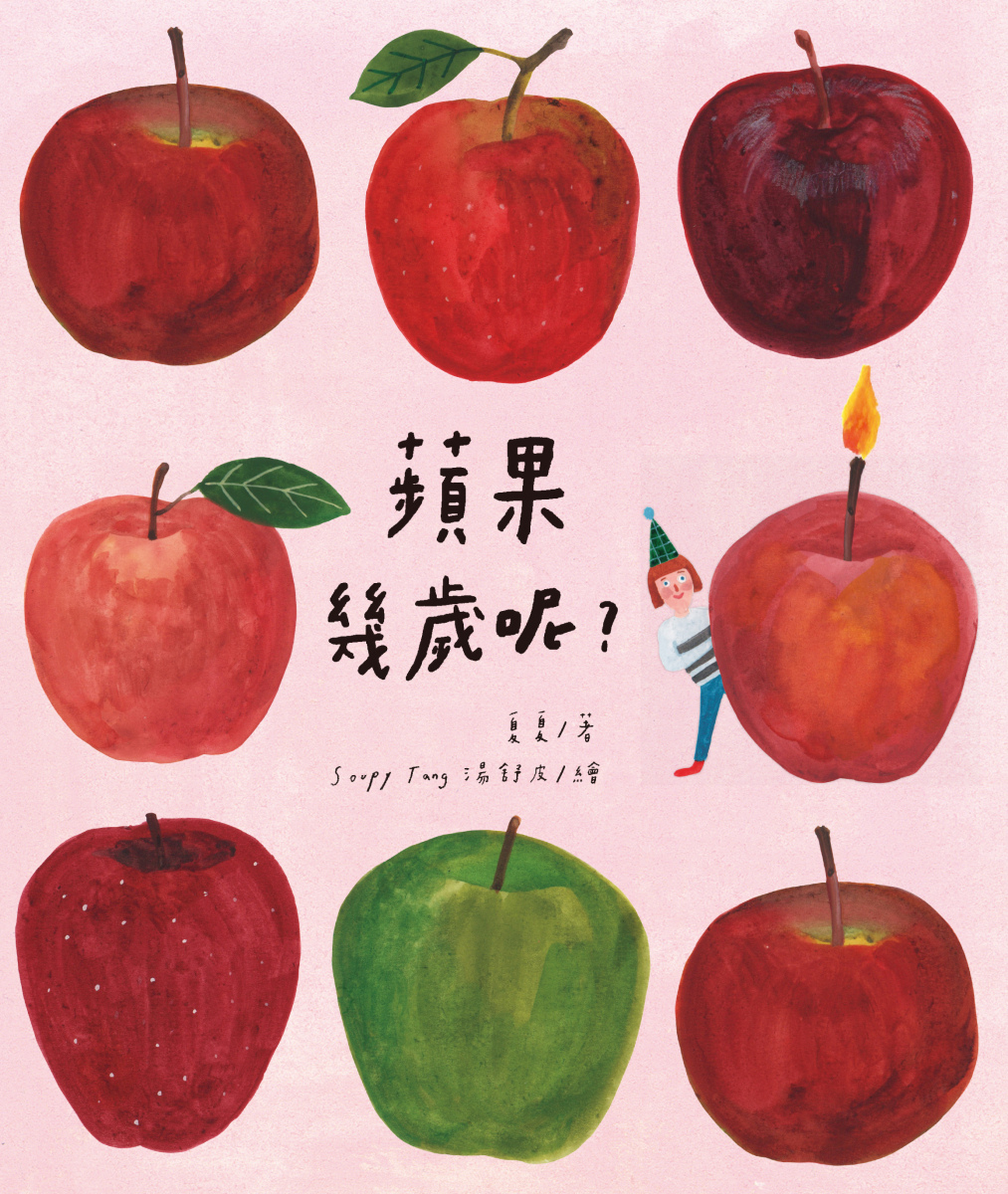

蘋果幾歲呢?

蘋果幾歲呢?

評論》一點點自由和文藝之必要——緬懷聶華苓和瘂弦

➤投奔自由,的幻影

聶華苓和瘂弦同是在1949年的逃難潮中被浪捲到了台灣。聶華苓是舉家連同母親與弟妹出逃,瘂弦則是隻身隨軍來台的流亡學生兵。在動盪倉惶的遷台過程中,聶華苓的幸運不僅在於全家同行,還順利進入甫創刊的《自由中國》雜誌社工作,隨後展開寫作生涯並主編文藝欄。

《自由中國》是由雷震這位國民黨元老,召集一些開明派人士成立的外圍組織。初始目的無非是宣揚德政,編輯顧問和作家群不是達官顯貴就是知識菁英。幾年後,即使雜誌社的批判立場開始與政府產生裂痕,政要逐一求去,留下來的理想主義者反而更加堅定凝聚。

身為編輯部裡最年輕、也是唯一的女性,聶華苓觀察吸收這些時代俊彥們的思想和人格,並在他們的尊重和維護下,將自由主義的信念實踐到《自由中國》文藝欄。從她1953年接掌文藝欄後,反共文學的比例漸次降低,到了1955年,甚至直白托出「文章變成八股毫無動人之處」、「標語有何用處」等反官方文藝的說詞。取而代之的,則是不以政治掛帥的純文學作品。

從1949年11月到1960年9月,聶華苓在職場上的際遇無疑是令人欽羨的。同時期嶄露頭角的女作家群,無一不歷經到處投稿,或者輾轉於職務間的過程。即使同樣幸運地在1953年開始主掌《聯合報》副刊編務10年的林海音,來台後也是先從參加台灣鄉土史講座、向中婦和中副等傳媒投稿,累積著人脈。順遂的她們樂於將資源分享給文友,一樣致力於墾拓純文學園地。

或許因為報紙和雜誌屬性有別,林海音傾向本土和大眾化;而聶華苓偏向外省自由派菁英,女作家群則是兩邊共同的基石。福兮禍所倚,《自由中國》被入罪抄社後,聶華苓雖僥倖沒有入獄,卻落入長期被監視、失業而家計無著的牢籠。

此前談笑有鴻儒,轉為笑語不聞聲漸悄。4年間只有聯副和《文星》等少數媒體零星刊登她的稿件、美新處給她一些翻譯工作,以及後期臺靜農和徐復觀邀請她去兼課。

當聶華苓在1964年拿著保羅.安格爾(Paul Engle)的邀請函和國民黨的出境許可,飛往美國愛荷華大學的作家寫作班(Iowa Writers' Workshop)時,心情可能像是攀住了從鐵屋上逼仄天窗垂下的一根逃生索。抵達安全自由的國度後,倘若她不再返顧、甚至斷絕與這塊傷心地的聯繫,也是人之常情。

聶華苓的選擇,卻是將切身之痛化為大愛,襄助安格爾在以美國作家為主的寫作計畫班之外,籌設「國際寫作計畫」(International Writing Program,IWP),將自由的藤蔓拋給更多國家的作家,尤其是極權統治下的異議分子。大部分經費由美國新聞交流總署負擔,美新處沒邀請,或沒邦交但他們覺得值得邀請的作家,就由聶華苓和安格爾伉儷負責籌募經費。

從1967年到1988年退休轉任顧問,聶華苓始終堅持邀請台灣作家,不同美學、政治立場和世代的男女作家兼顧,曾受邀的作家現在多已成為台灣文學界的中流砥柱。

在冷戰和戒嚴的時代,愛荷華國際寫作計畫提供的平台,是台灣作家能夠與世界各國和其他華文圈作家交流的桃花源。台灣作家得以在美國各地旅行和演講,自在暢談文學技巧或社會理念,並在翻譯者的專業協助之下,討論、修改自己的作品甚至尋求外文出版的可能。

聶華苓自己即深受這種國際交流與視野的滋養,在1970年寫出生涯神作《桑青與桃紅》,可惜在聯副連載約3個月就被禁,轉而在香港《明報》刊載。直到80年代後期,台灣讀者才終於能讀到這部融合女性、戰爭、白恐和離散的國族寓言傑作的全貌。

➤只有月光,沒有籬笆

瘂弦是愛荷華國際寫作班最早期的受惠者。當聶華苓在《自由中國》雜誌社風生水起之際,瘂弦剛以上等兵的身分考進政工幹校戲劇組,土法煉鋼地參加中華文藝函授學校,由覃子豪啟蒙新詩創作。慢慢地,在高雄左營結識一群軍中的文藝同好,創立爾後成為台灣新詩重鎮的《創世紀》詩社與雜誌。

1966年瘂弦應邀至愛荷華,見識到外國作家的素養、勠力於文學創作的氣魄。期間他勤於走訪各大圖書館,一本一本抄錄在台灣猶是禁書的中國新文學作家的作品,觀摩前輩詩作的同時,連帶為他日後做中國新詩史的研究,墊下扎實的根基。離開美國的那一年,瘂弦出版了英文詩集《Salt》,以及他的傳世經典詩集《深淵》。

1969年瘂弦返台擔任《幼獅文藝》主編8年,其後前往美國威斯康辛大學東亞所深造一年,繼而在1977年擔任聯副主編20年。詩人瘂弦漸漸隱身幕後,轉型成藝文推手。或許是在美國領略過跨國交流的益處,瘂弦在編輯檯上,除了培植有潛力的本土文學新秀,也努力將國際潮流引進台灣。最令人津津樂道的莫過於他接聯副主編後,首開年度諾貝爾文學獎得主的同步深度報導。

在資訊科技不發達的年代,台灣報紙通常是由新聞版做外電翻譯,副刊則視得獎人的知名度,決定幾天後是否發文簡介。直到1979年,聯副在公布諾獎人選後,以越洋電話邀約海外學者即時報導並翻譯作品,隔日隨即以大篇幅版面專文介紹。縮短國際文學資訊時差的成功出擊,刺激了對手《中國時報》副刊主編高信疆隔年的追擊。

兩大報的良性競爭,讓諾貝爾文學獎的即時追蹤報導成為台灣報界至今的慣例。同樣吸引閱眾眼球的兩大報文學獎項,厚植了近3個世代的創作者,當年躍過文學獎龍門的我推的孩子們,如今已卓立為台灣文壇的天王天后。

瘂弦在聯副的20年,剛好是台灣經濟和報業蒸蒸日上的年代。《聯合報》版圖擴張至美國和泰國的《世界日報》。台灣文學隨著瘂弦統綰的聯合報系副刊版面,快速傳播到海外華人社群。瘂弦或以詩人或編輯的身分促進泰國、香港、新加坡和菲律賓的華文活動,戒嚴的結束亦帶起一波兩岸文藝的切磋。瘂弦開創了林海音之後聯副的第二個盛世,深化了副刊的純文學傳統,並將台灣文學的豐碩成果延伸到海外的華人社群。

➤深淵外,水長流

聶華苓曾多次感慨,「我不要政治,政治偏要纏我。」瘂弦亦曾回顧文壇多次論戰造成的傷痕,有感而發地說,論辯後「真正的收穫,恐怕還是作品的本身。」因此他的編輯觀是追求博大和均衡,讓思想觀念透過文學形式的溝通,在多元條件下匯集交融而成豐厚內蘊。

但如果擁有寬闊胸襟、以文會友的情懷就能水到渠成,未免太小看了政治牽涉的範疇,和兩人站在風頭浪尖上的難度及能耐。文學史家不只對被記載下來的有興趣,對字裡行間、或者該寫卻未寫的空白,同樣興味盎然。於無聲處聽雷,更覺餘韻繞樑。

不少讀者閱讀聶華苓的自傳《三生三世》時,最錯愕處莫過於,描寫到她在雷震案3年後,遇見來台並對她提出訪美邀請的安格爾,緊接著下一章就以他寫給她的情書,交代抵美後的生活。相較此書前半部,從童年到來台後經歷的細描,以及最後一章對幾個寫作班訪問作家和再訪雷震的素描,中間關鍵幾年的斷簡耐人尋味。

譬如,安格爾初見聶華苓時說,他的好友、上一任台北美新處處長麥卡錫(Richard McCarthy)提過雷震案並擔心她的安危。是否安格爾一開始的訪台,即是計畫中的救援行動(雖然一見鍾情應是預料之外)?台灣政府又為何會放行?

再譬如,《三生三世》中未提、擴寫版《三輩子》中對1972年,她和安格爾翻譯出版《毛澤東詩詞》一事,僅以「茶餘飯後的消遣」、「不知怎麼傳出去了,紐約的出版公司向我們要稿」帶過。

1972年正是尼克森訪華,中美關係春江水暖之際,夫妻倆籌備翻譯的時機竟然如此湊巧?其實,在國際寫作計畫舉辦的年代,美國國內左右翼衝突對立激烈,蘇聯箝控東歐,中國對內文革、對外由親俄至親美。

在國際情勢險峻詭譎中,邀請各種敵對方同聚一堂,不啻置身於國際關係漩渦當中。如何在殊異的政治、經濟、意識形態和美學立場中,取得「博大而均衡」,誠非易事。遑論在保守傳統的南方小城,一個黃面孔的年輕女人,以女主人之姿周旋在各大機構募款。不敢想像,在那豪爽的文壇大姊大形象下,隱忍過多少歧視和辛酸。

瘂弦主編《聯合報》副刊的時期,也正是台灣意識形態交鋒最白熱化的階段。1977年初,鄉土文學論戰在大小報章雜誌上爆發,《聯合報》作為保守派大本營,連續刊登對鄉土派的回擊,包括8月份副刊上最被後世詬病的兩篇過激文章:〈不談人性,何有文學〉和〈狼來了〉。

在劍拔弩張的氛圍中,軍系出身的瘂弦在10月上台,聯副的火力並未往上調升。1981年1月「國軍文藝大會」上官方定調文學的發展方向,形同為論戰劃下休止紅線。巧合的是,同年聯副舉辦了3場作家雅集,一場討論小說,一場討論新詩,最後一場的主題竟然是光復前的台灣文學。

接著幾年,聯副陸續增加光復前台灣文學作品選錄和作家小傳專輯,以及一連串向鄉土派示好的特別策劃。隨著80年代民主意識的高漲、解嚴,到90年代兩岸交流和民進黨崛起,聯副似乎選擇了一條低調穩健的路,回應時局巨變,將日治時期和大陸文學橋接上戰後台灣文壇,獨派統派兩交好。

期間的決策過程,與多方勢力的權衡折衝,絕非主編一己喜好得以裁決。瘂弦長年保存與文友的書信,並仔細分類歸檔,未來若能出版,應能為這段轉型中的文學場域,提供珍貴的第一手史料。

瘂弦謀求博大而均衡的文學中道,和聶華苓舉辦國際文學組織的宗旨異曲同工。由幕前走到台後的兩個文學人,皆主張文學與政治保持距離,同樣用長達20年的時間,踐履一個超越限界的文學社群理念。

瘂弦與聶華苓同在2024年10月先後辭世。斯人已遠,他們為台灣、為華人、為世界文壇做出的貢獻長存。謝謝他們讓我們曾經瞥見,文學大同的可能榮景。●

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量