2024Openbook好書獎獎座故事》除了書本,木頭也是可以被閱讀

今年度Openbook好書獎日前熱烈揭曉之後,贈獎典禮也即將舉行。連續幾年更換設計造型的獎座,今年又有什麼新意呢?

從好書獎元年開始,Openbook的獎座設計就聚焦於結合天然素材與在地職人。從2017年與建築師謝文泰合作的鵝卵石、2020年脫胎自廢金屬的鑄鐵鍍銅,到去(2023)年與雕塑家梁海莎合作、由石料製成的葉果造型等,都不斷嘗試翻新,創造驚喜。

今年,Openbook再度探索新的媒材,以紙書的源頭——「林木」為創作材質,邀請年輕藝術家「鯨湯匙」合作,打造出小巧、樸拙,充滿手工質感的全新獎座。

鯨湯匙創辦人張意為「非典型」創作者,他出身中文系,曾在書店工作,因為從小喜歡動手做東西,偶然踏入了木作領域。人生轉了個大彎,在背後默默引領他的,卻是他所熱愛的鯨豚。

他回憶當年因為同樣喜愛鯨豚的朋友生產,他想借用「含著金湯匙出生」的俗諺,做一支鯨魚尾造型的「鯨湯匙」當作賀禮,「因為陶瓷和玻璃易碎,心向鯨豚、海洋的人又不喜歡塑膠,想過一輪覺得木材最適合又安全。」

這個念頭萌生後,他開始摸索學習木工,包括曾到社大上家具木工班,但發現課程的訓練目標,與所使用的材料、工具和技法,都和他的創作初衷大相徑庭。後來他主要透過自學,漸漸掌握現有的工作方法與概念,終於送出了那支延宕多時的「鯨湯匙」給已經長大的新生兒,並以此為名成立工作室。「鯨湯匙」以生活器物、小型木藝與複合媒材雕塑等為主,今年10月剛好滿8周年。

張意與Openbook的緣分,始自2021年起他曾在這裡兼職工作,一年半後離職時,他做了一隻棲息在書本上的白海豚作為離別禮物。當時他感性寫道:「Openbook閱讀誌、所有文字工作者,以及在出版與文化業界裡,還依然咬著牙默默地為閱讀與文化耕耘的一群人,在我眼中就跟白海豚在台灣海峽的這個族群一樣,應該在IUCN瀕危等級列為CR(極度瀕危)。」

出版、鯨豚、山林、書本,這不是一連串美好的呼應嗎?於是,今年的好書獎獎座便選用木材,並回到了「打開書」這個原始具象的設計,藉由張意之手,打磨出獻給每一本得獎書、每一個都獨一無二的獎座。

「鯨湯匙」的創作理念為不使用砍伐自天然林的新材,因此,走進張意藏身於台北老公寓內的工作室,可以見到架上堆滿了零碎的木料——它們的來源包括舊料行、工廠釋出的邊材角料,或者漂流木等。不限木材種類,形狀皆不規則,有的充滿風化、裂痕或節眼。若是建築舊料,則常見釘孔、榫接、切痕等人工痕跡。

這些在製作家具、或追求名材的人眼中被視為瑕疵的部位,卻會被張意當成創作的元素,「你能讀懂這些痕跡的形成,知道它曾經歷的事情,那就更加動人。」他表示,過去以來,他常使用「有傷痕的」木頭創作鯨豚相關主題,來呼應鯨豚的傷。

不僅使用回收木材,木作過程中製造出的木屑廢料,張意也都會收集送給種田的朋友用做肥料,以達循環利用與永續的目標。

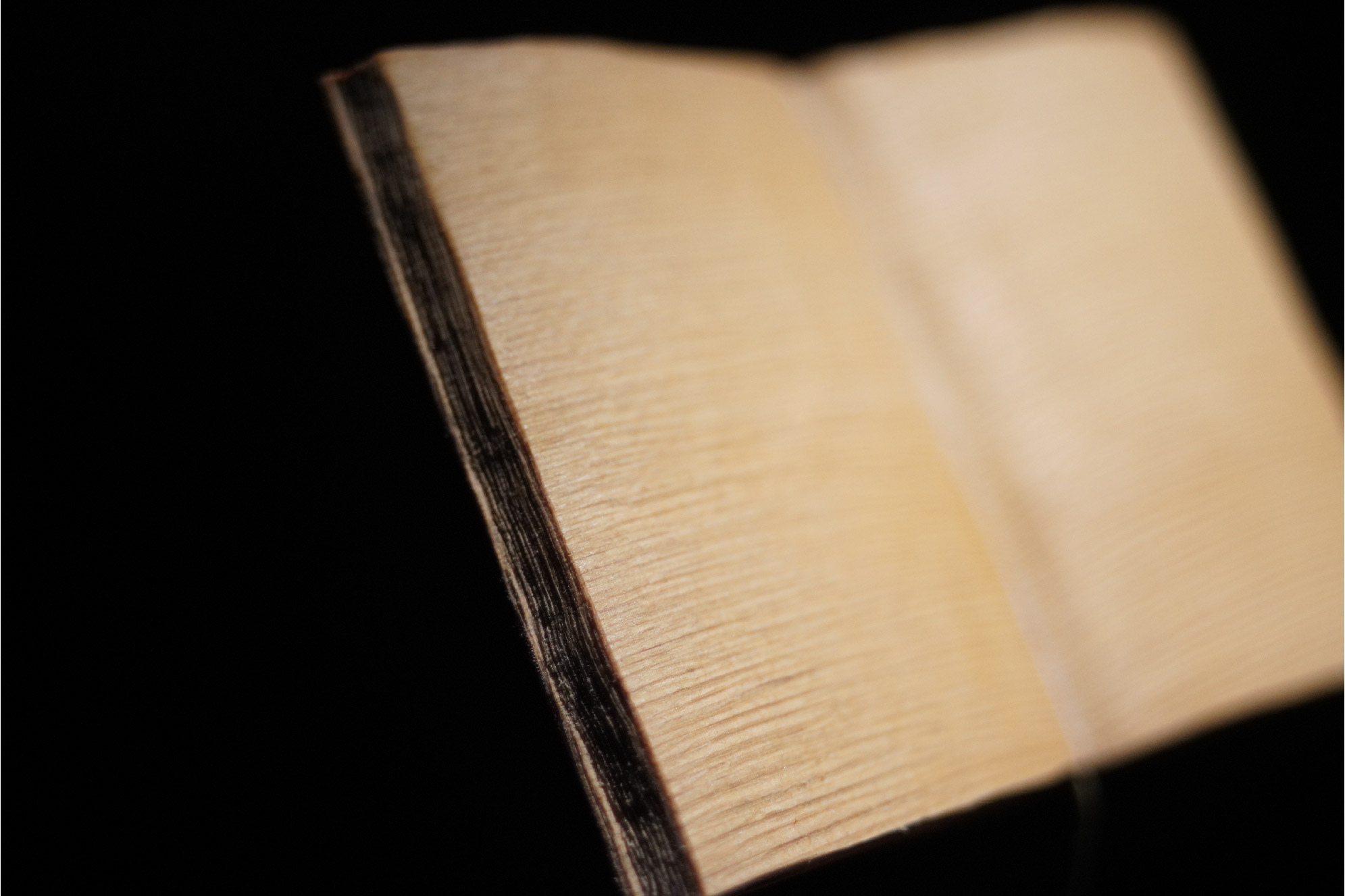

這次他為Openbook量身定做的獎座,多少延續了他過去的作品「紋學館(木)質本刊物」,每本書都保有木頭原始特有的紋理和色澤,不限橫直曲折,木色有深有淺,甚至軟硬皆不相同。

他認為除了書本,木頭也是可以被閱讀的,書頁上各自殊異的木紋,正如同紙本承載文字,展現創作的多元駁雜。不過,也因為畸零木料無法統一規格化,製作過程中多了許多意想不到的難題,這次的NG品高達將近50%。

張意解釋,基於不選用固定木材的原則,這次獎座所採的材質包含了亞杉、杉木、紅橡、栓木、黃檜共5種,底座則為杉木和鐵杉。

亞杉又稱台灣杉,近年由林業試驗所與民間團隊合作,分別在棲蘭和雪山山區所找到的「三姊妹」、「桃山神木」即屬於台灣杉。尤其後者樹高79.1公尺,為台灣第三高樹,被魯凱族稱為「撞到月亮的樹」。當時請來澳洲攝影師拍攝等身照製成海報,成為熱門新聞,也為「台灣杉」打響名號。

張意表示,製作獎座的這批亞杉紋路漂亮,但材質較軟,雖易於切割,卻也容易不小心碰撞留下刻痕。其它材質中,杉木來自台灣人造林。紅橡、栓木為來自某間台中家具行的剩料,其來源為通過國際FSC森林認證的北美人工林。因為栓木、紅橡硬度大,施作時阻力大,較為困難。最後的黃檜則為拆自舊建築的老料,材質帶點黏性。

在製作過程中,張意主要用帶鋸機切割出每本書的形狀,接著用手持刻磨機、砂輪機、雕刻刀等各種器械,刻畫側邊書頁的線條與細節。最後塗裝僅上一層植物性塗料,並不另上色彩顏料,「畢竟使用木材,就是想表現這個材質的樣貌,所以希望保留每一塊材料不同的狀態,賦予每一個獎座獨特的個性。」張意堅定地說。

事實上,鯨湯匙過去皆以個人創作為主,這是張意少數承接的大型商業製作案。他苦笑說這次最大挑戰是時間壓力,尤其做木工需要高度專注以免受傷。想必,這種身體的勞作與記憶,也都將刻進每一個獎座裡。

我們用木藝的創作,來呼應書寫的創作。相信透過這次的獎座設計,關於書寫過程的探索、渴望、焦慮,曾有過的鑿刻與傷痕,以及夢想達成那一刻的榮耀,皆已盡在其中。祝福每一位得獎者。●

【創作者簡介】

張意 Chang Yi

張意(Chang Yi),來自台灣的木雕創作者;喜歡鯨豚,創作也主要以鯨豚為主題,通常以「 Whale Dawn 鯨湯匙 」之名活動。關注創作與生活的永續性,創作時主要使用常常被視為「抾确」的木材,諸如舊料、剩料等畸零木材與疏伐材等,並順應每塊材料不同的形狀與特性,並搭配石灰、植物漆、生漆等自然媒材,製作成雕像或生活器物,讓這些邊緣材料化為鯨魚重生。黑潮海洋文教基金會、中華鯨豚協會志工,偶爾支援鯨豚相關活動,有機會就會出海觀察鯨豚。

個人網站:Whale Dawn 鯨湯匙/IG:whale_dawn/Facebook: Whale Dawn 鯨湯匙

專訪》韓國創批出版社編輯談新世代韓國文學代言人張琉珍

Q:今年韓國文學在國際上取得了輝煌的成就,首先向您表示祝賀!隨著作家韓江獲獎,相信創批社的編輯團隊也一定感到非常高興。能否請您分享一下感想呢?

李振赫:我自己心中一直默默期待韓國文學界能誕生一位諾貝爾文學獎得主。這次看到韓江作家獲得此項榮譽,真的感到很欣慰。我們還有很多優秀的韓國文學作品,也期待更多好作者被世界看見。

Q:因為合作出版張琉珍的小說,我們特別注意到創批出版社是發掘這位作家的關鍵單位。創批是一家擁有悠久歷史的文學出版社,在舉辦文學獎挖掘新人作者上不遺餘力。張琉珍作家的首部獲獎作品,正是參加比賽脫穎而出,甚至曾在貴社內部掀起了熱烈討論。請您和我們分享一下當時的故事好嗎?

李振赫:張琉珍作家是在2018年透過「創批新人小說獎」出道。每年創批都會藉由新人文學獎發掘新銳作家,尤其在小說這個領域,我們每年都會收到超過1000篇投稿作品。經過遴選後,得獎作品就會在創批網站上公開。

2018年,張琉珍的作品公開後不久,內部同仁就覺得非常有趣:讀過的人口耳相傳,口碑迅速傳播,很快的吸引了大量讀者造訪網站。大家透過社群平台的傳播,紛紛來讀小說,甚至一度導致公司網站伺服器癱瘓。

當年也因為受到年輕讀者的高度共鳴與熱情閱讀,張琉珍作家被媒體報導譽為「重量級新人」。後來推出首部小說集,同樣大受好評,還獲KBS電視台(韓國廣播電視台,한국방송공사)改編成電視單元劇。

Q:台灣11月出版了張琉珍的第三部作品《我們都有一顆星星》。和第一本書《從此好好過生活》一樣,這本也是短篇小說集,但相比以往,這本書展現了作家更多樣的說故事嘗試。身為她的韓國編輯,想邀請您分享當初與作家是如何討論此次的出版計畫呢?

李振赫:我們確實致力於讓張琉珍作家的每部作品展現出多樣的氛圍與豐富的趣味性。在保留既有作品中輕鬆與活潑的基調之餘,同時也更加注重深度敘事的呈現。為此,我們討論這次要構建更立體的人物形象,並將小說裡的人物背景多元化。

不過最重要的是,要讓讀者在讀完作品後,感到充滿鼓舞的力量。也就是讓小說的結尾力求保留一種希望感。這是我們跟作家在推出作品時,始終不忘的目標。

Q:您個人對張琉珍的作品有甚麼看法?您有特別喜歡哪部作品嗎?

李振赫:張琉珍作家從出道至今,憑藉其故事中特有的明朗與幽默,吸引了韓國新世代的讀者。很多人非常重視她作品中捕捉的時代感。實際上,她是一位能夠敏銳捕捉韓國社會現實,並以精細構思將故事編織而成的現實主義作家。

尤其特別的是,張琉珍的作品反映韓國職場與社會真實面貌,卻沒有輕易落入絕望或憂鬱的套路,而是透過精彩的說故事手法,堅實地構建了屬於她自己的敘事風格。

在這次的短篇集新作《我們都有一顆星星》中,我特別喜歡〈駕駛訓練〉這篇。故事講的既是主角克服創傷與成長的故事,也刻畫了韓國特有的母女情感,並對韓國社會中的父權提出了細膩的反擊,這些都是我喜愛的理由。

Q:最後想跟您聊聊近幾年韓國文化因為電影和戲劇在全球都備受矚目,形成一股韓流。作為出版編輯和文化內容創作的一員,您感受到哪些變化?為了滿足全球的期待,像創批這樣的出版社有什麼具體計劃嗎?

李振赫:我們切身感受到韓國文化在多個領域被提及並廣受關注。在出版領域,也有越來越多的國家表現出興趣。為了回應這種關注,我們認為首先需要提供扎實且高品質的內容。為此,創批致力於讓新人和資深作家的作品達到和諧平衡。

此外,我們努力發掘韓國各地的文學作品,而不僅限於首爾地區。我們認為避免某一方面的過度集中,呈現韓國文化的整體面貌,是維持韓國文化影響力的有效方法之一。●

연수

作者:張琉珍

譯者:胡椒筒

出版:新經典文化

定價:360元

【內容簡介➤】

作者簡介:張琉珍 장류진

1986年生。延世大學社會學系畢業。畢業後進入IT產業,經手社群媒體、SNS、音樂串流、人工智能等企劃工作。入社第一年時參與《韓民族日報》文化中心舉辦的小說講座,萌發寫作小說的想法,展開一邊工作一邊嘗試創作的生活。

2017年離開工作多年的公司,為自己訂下一年的目標,認真寫作並尋找新工作。2018年,就在新工作入職的第三天,接到韓國資深文學出版社「創批」聯繫,告訴她投稿的短篇小說〈工作的快樂與悲傷〉榮獲第21屆創批新人小說獎。

張琉珍的得獎作〈工作的快樂與悲傷〉在創批出版社網站刊出後,引爆超過40萬人次點閱、轉發的社群媒體熱潮,瞬間湧入的讀者一度癱瘓出版社網站,引發熱烈討論。之後,張琉珍陸續收到各大雜誌及網站的創作邀約。

張琉珍陸續創作並於2019年集結成書,將自身在IT產業多年工作經驗寫成許多故事,出版了第一本短篇小說集《從此好好過生活》。雖是新人之作,一上市就空降韓國各大書店排行榜,長銷不墜,累印數十刷,並榮獲韓國書店聯合組織年度選書及韓國最大網路書店Yes24年度選書。

2020年,張琉珍再以短篇小說〈駕駛訓練〉榮獲第11屆新人作家賞,同年拿下第7屆沈薰文化大賞,成為韓國文壇及當代讀者眾所矚目的超級新星。同時,〈工作的快樂與悲傷〉也改編為同名電視劇,並於2021年出版個人第一本長篇小說《我們想去的地方》,榮獲Yes24當年年度選書及年度作家,被譽為韓國文壇怪物新人。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量