專訪》韓國創批出版社編輯談新世代韓國文學代言人張琉珍

Q:今年韓國文學在國際上取得了輝煌的成就,首先向您表示祝賀!隨著作家韓江獲獎,相信創批社的編輯團隊也一定感到非常高興。能否請您分享一下感想呢?

李振赫:我自己心中一直默默期待韓國文學界能誕生一位諾貝爾文學獎得主。這次看到韓江作家獲得此項榮譽,真的感到很欣慰。我們還有很多優秀的韓國文學作品,也期待更多好作者被世界看見。

Q:因為合作出版張琉珍的小說,我們特別注意到創批出版社是發掘這位作家的關鍵單位。創批是一家擁有悠久歷史的文學出版社,在舉辦文學獎挖掘新人作者上不遺餘力。張琉珍作家的首部獲獎作品,正是參加比賽脫穎而出,甚至曾在貴社內部掀起了熱烈討論。請您和我們分享一下當時的故事好嗎?

李振赫:張琉珍作家是在2018年透過「創批新人小說獎」出道。每年創批都會藉由新人文學獎發掘新銳作家,尤其在小說這個領域,我們每年都會收到超過1000篇投稿作品。經過遴選後,得獎作品就會在創批網站上公開。

2018年,張琉珍的作品公開後不久,內部同仁就覺得非常有趣:讀過的人口耳相傳,口碑迅速傳播,很快的吸引了大量讀者造訪網站。大家透過社群平台的傳播,紛紛來讀小說,甚至一度導致公司網站伺服器癱瘓。

當年也因為受到年輕讀者的高度共鳴與熱情閱讀,張琉珍作家被媒體報導譽為「重量級新人」。後來推出首部小說集,同樣大受好評,還獲KBS電視台(韓國廣播電視台,한국방송공사)改編成電視單元劇。

Q:台灣11月出版了張琉珍的第三部作品《我們都有一顆星星》。和第一本書《從此好好過生活》一樣,這本也是短篇小說集,但相比以往,這本書展現了作家更多樣的說故事嘗試。身為她的韓國編輯,想邀請您分享當初與作家是如何討論此次的出版計畫呢?

李振赫:我們確實致力於讓張琉珍作家的每部作品展現出多樣的氛圍與豐富的趣味性。在保留既有作品中輕鬆與活潑的基調之餘,同時也更加注重深度敘事的呈現。為此,我們討論這次要構建更立體的人物形象,並將小說裡的人物背景多元化。

不過最重要的是,要讓讀者在讀完作品後,感到充滿鼓舞的力量。也就是讓小說的結尾力求保留一種希望感。這是我們跟作家在推出作品時,始終不忘的目標。

Q:您個人對張琉珍的作品有甚麼看法?您有特別喜歡哪部作品嗎?

李振赫:張琉珍作家從出道至今,憑藉其故事中特有的明朗與幽默,吸引了韓國新世代的讀者。很多人非常重視她作品中捕捉的時代感。實際上,她是一位能夠敏銳捕捉韓國社會現實,並以精細構思將故事編織而成的現實主義作家。

尤其特別的是,張琉珍的作品反映韓國職場與社會真實面貌,卻沒有輕易落入絕望或憂鬱的套路,而是透過精彩的說故事手法,堅實地構建了屬於她自己的敘事風格。

在這次的短篇集新作《我們都有一顆星星》中,我特別喜歡〈駕駛訓練〉這篇。故事講的既是主角克服創傷與成長的故事,也刻畫了韓國特有的母女情感,並對韓國社會中的父權提出了細膩的反擊,這些都是我喜愛的理由。

Q:最後想跟您聊聊近幾年韓國文化因為電影和戲劇在全球都備受矚目,形成一股韓流。作為出版編輯和文化內容創作的一員,您感受到哪些變化?為了滿足全球的期待,像創批這樣的出版社有什麼具體計劃嗎?

李振赫:我們切身感受到韓國文化在多個領域被提及並廣受關注。在出版領域,也有越來越多的國家表現出興趣。為了回應這種關注,我們認為首先需要提供扎實且高品質的內容。為此,創批致力於讓新人和資深作家的作品達到和諧平衡。

此外,我們努力發掘韓國各地的文學作品,而不僅限於首爾地區。我們認為避免某一方面的過度集中,呈現韓國文化的整體面貌,是維持韓國文化影響力的有效方法之一。●

|

|

|

作者簡介:張琉珍 장류진 1986年生。延世大學社會學系畢業。畢業後進入IT產業,經手社群媒體、SNS、音樂串流、人工智能等企劃工作。入社第一年時參與《韓民族日報》文化中心舉辦的小說講座,萌發寫作小說的想法,展開一邊工作一邊嘗試創作的生活。 2017年離開工作多年的公司,為自己訂下一年的目標,認真寫作並尋找新工作。2018年,就在新工作入職的第三天,接到韓國資深文學出版社「創批」聯繫,告訴她投稿的短篇小說〈工作的快樂與悲傷〉榮獲第21屆創批新人小說獎。 張琉珍的得獎作〈工作的快樂與悲傷〉在創批出版社網站刊出後,引爆超過40萬人次點閱、轉發的社群媒體熱潮,瞬間湧入的讀者一度癱瘓出版社網站,引發熱烈討論。之後,張琉珍陸續收到各大雜誌及網站的創作邀約。 張琉珍陸續創作並於2019年集結成書,將自身在IT產業多年工作經驗寫成許多故事,出版了第一本短篇小說集《從此好好過生活》。雖是新人之作,一上市就空降韓國各大書店排行榜,長銷不墜,累印數十刷,並榮獲韓國書店聯合組織年度選書及韓國最大網路書店Yes24年度選書。 2020年,張琉珍再以短篇小說〈駕駛訓練〉榮獲第11屆新人作家賞,同年拿下第7屆沈薰文化大賞,成為韓國文壇及當代讀者眾所矚目的超級新星。同時,〈工作的快樂與悲傷〉也改編為同名電視劇,並於2021年出版個人第一本長篇小說《我們想去的地方》,榮獲Yes24當年年度選書及年度作家,被譽為韓國文壇怪物新人。 |

我們都有一顆星星

我們都有一顆星星

閱讀隨身聽S11EP10》漫遊者副總編輯張貝雯/失控的孩子與失控的爸媽,《圖解孩子的失控小劇場》ft.《懸崖上的學霸》

親子教養、親職教育與相關的心理學知識書一直是許多讀者關注的議題。近年頗為暢銷的親子教養書《圖解孩子的失控小劇場》,探討2~12歲孩子的日常教養關卡。雖是自法國引進,但是書中描述的親子互動狀況,許多都跟台灣很類似。作者逐一分析在衝突情境中,親子雙方各自的感受和思緒,即使對於成人間的互動也頗為適用。

同一書系近期出版的《懸崖上的學霸》,則在探究為什麼好學生也會崩壞?講述在美國菁英教養下成長的孩子們內心的故事。本集節目邀請到漫遊者文化副總編、也是親子書系的選書人張貝雯,來聊聊她對近年親子教養書的第一手觀察。節目精彩,請別錯過!

【精華摘要】

➤當前親子教養書的特色

主持人:就您觀察現在書市上教養書的趨勢?

張貝雯:每個人都是第一次當爸媽,雖然我們自己也有爸媽,可是或許都會對自己的爸媽有一些不滿、或者期待沒有被滿足,我認為這是教養書會出現的原因。

以前的爸媽可能都認為:「小孩有什麼難教?幹嘛看書?打下去、罵下去就好啦!」但是現在大家都想要擺脫權威式的家長,會覺得好像不應該這樣。現在的爸媽,會對於「爸媽的角色」有重新的想像或者反省。他希望成為不一樣的爸媽,於是就會去找教養書。這本《圖解孩子的失控小劇場》出版的時候,就受到很大的迴響。有讀者說:「我帶這本書回家之後,我先生居然有看耶,還說很有用!」因為教養書通常都是媽媽看,那這本書是連爸爸都看得下去。

主持人:這樣說爸爸們可能會抗議喔!

張貝雯:對,其實現在育兒的爸爸變多了,教養書的第二個趨勢就是更強調兩性參與。第三個則是大家更懂得需要面對壞情緒與負面的事情。過去比較壓抑,認為小孩是不可以哭鬧的,小孩沒有權利生氣。現在走向重視情緒覺察的年代,不管是親子教養書或成人心理學書,都很看重這個部分。比如,被討厭也沒關係,或者說,如何面對自己與他人的負面情緒。強調要跟不相關的人劃出界線,也強調要跟有意義的人連結,覺察情緒,然後做出區隔。

➤以圖像拆解衝突

主持人:《圖解孩子的失控小劇場》是一本教養書,但翻開時發現內容全部都是漫畫,是一本引人好奇的書。

張貝雯:這本書的法國作者本身就是心理諮商師,也是4個小孩的媽,不管是在家裡或是工作上,應對的親子狀況都很多。她特別著重在阿德勒的心理學,也辦了滿多父母成長班、工作坊,這本書的插畫家就是學員。他們覺得用圖像式的語言讓可能沒時間、或是看不下長篇大論的人,也可以很快地進入主題,所以他們就合作了這一套教養書。

主持人:所以不只這一本?

張貝雯:對,有一系列,第一本是針對2歲到12歲的小孩,第二本是13到18歲青少年,最後一本是談伴侶關係。很多人說伴侶關係大概從小孩出生之後就開始改變,因為有很多的變數加入。

➤台、法的文化差異

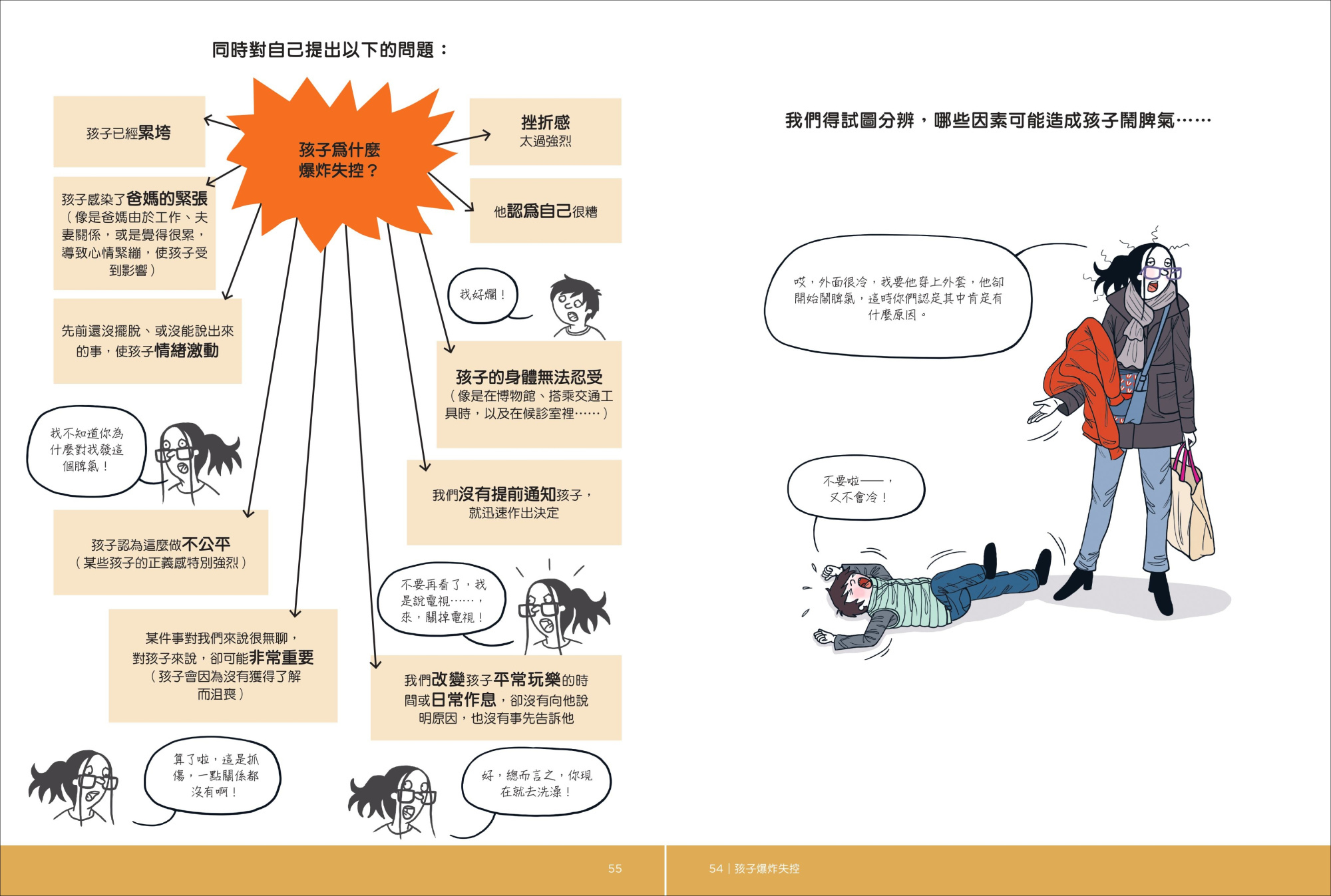

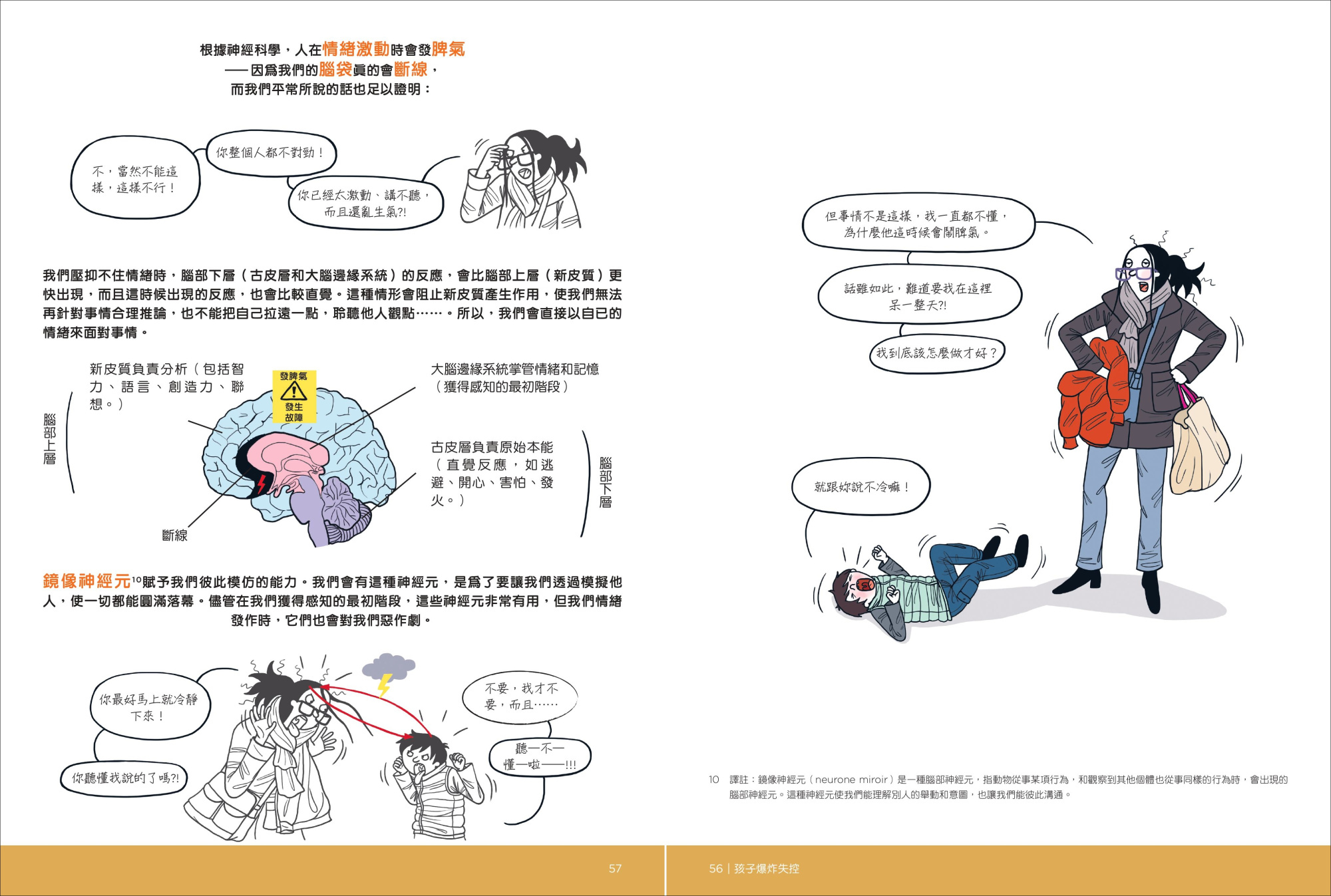

張貝雯:《圖解孩子的失控小劇場》這本書裡,35個情境都先用一張漫畫圖像呈現,讓讀者好像就身在那個衝突的場景中,再用步驟圖、流程圖來拆解這個衝突的原因是什麽,一步一步去分析。

《圖解孩子的失控小劇場》內頁(漫遊者文化提供)

《圖解孩子的失控小劇場》內頁(漫遊者文化提供)

主持人:但我們和法國必定是存在文化差異,這些分析適合台灣嗎?

張貝雯:在2歲到12歲的階段,其實大部分父母的育兒困擾是發展性的。比如生活自理、情緒控管,或是學校的同儕關係這幾個面向。翻譯過程中,我們對於語言的使用也有在地化的調整。不過雖然法國、台灣的教養情境會有文化差異,但是在「關心教養」這個前提上,可能已經找到讀者之間的最大公約數了。

主持人:這本書的內容反映出,法國的文化習慣是比較傾向去問「問題的本質是什麼?」,但這可能跟我們的習慣是不同的。我們比較傾向把事情給圓過去,解決問題就好,而不是探究本質。這是我覺得這本書的隱憂。

張貝雯:我覺得這是可能所有教養書的隱憂。所有的教養書作者都會強調:「我只是建議你。」 就跟祕笈型的書一樣,有練得會的人,也有練不會的人。練不會的人可能會抱怨這本書沒用啊! 所以這本書在前面35個情境之後,加了10個類似心法的提醒,不是教你遇到什麼問題就直接說什麼話,而是提醒「你有沒有聽到跟看見小孩」。

➤失控的小孩與失控的父母

主持人:這本書談的是失控孩子的小劇場,但有時失控的小孩背後其實有失控的父母。當父母把小孩問題化後,可能不知道自己才是失控的來源 ,給孩子很大壓力。

張貝雯:沒錯,剛好近期我們出了一本新書《懸崖上的學霸》,是一位美國作家訪問美國收入排名前20%的家庭,如何培養他們的小孩。英文書名是Never Enough ,永遠都不夠。

主持人:什麼東西不夠呢?

張貝雯:覺得孩子表現得不夠好啊!例如在班上排名第一,那在全校是不是也可以排前五名呢?美國高中升大學是很競爭的,雖然學校也多,可是如果要進頂尖的長春藤名校,在成績、才藝、社團等等各方面的經歷、表現都會考量進來。許多自身是菁英的爸媽可能覺得:「我的小孩可以的!只要稍微推他一把就好!」結果就越推越推到不可控制……。●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量