書評》文字和圖像間的競逐與角力:讀圖像小說版《長路》

或許與臺灣漫畫長期遭受的污名有關,或許出於市場的現實考量,回望歷代臺漫,改編文學的作品其實並不多見——尤其以「純文學」為對象者,更是鳳毛麟角。

上世紀80到90年代,正值臺漫的第二波高峰。以《YOUNG GUNS》走紅、現已將重心移往中國的林政德,曾嘗試將早逝作家林燿德的《大東區》改編為漫畫,但也僅偶一為之。

而在以「全臺漫」為訴求的《星期漫畫》週刊中,陳冠君以契訶夫、毛姆等西方文學大師的短篇為藍本,創作出一系列作品,成績亮眼、令人難忘。可惜的是,他後來轉往藝術創作,離開了漫畫界。

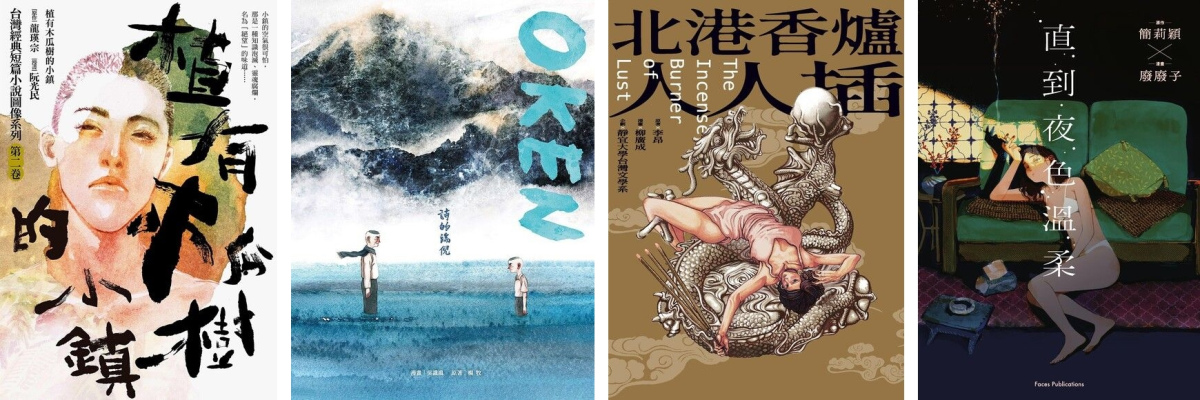

直到近幾年,純文學的漫畫改編,才又再掀高峰。阮光民一系列臺灣文學經典的改編作品、吳識鴻以楊牧《山風海雨》為對象創作的《OKEN:詩的端倪》、柳廣成和作家李昂合作的《北港香爐人人插》、《鴛鴦春膳》,又或者廢廢子改編簡莉穎劇本的《直到夜色溫柔》——這些作品皆受到評論的高度肯定。

若再將類型文學納入考量,成果更為豐碩。這股文學臺漫的風潮,部分受惠於文化部長期對臺漫的獎助和推動,使臺漫逐漸擺脫「末流」的刻板印象,讓創作者得以超越日式商業連載的束縛,在主題選擇上更為自由。

除了制度與補助的外緣因素,純文學漫畫的再興,也深受歐美「圖像小說」(graphic novel)概念的啟發。雖然對於「圖像小說」的定義至今仍眾說紛紜,也有反對和質疑之聲,但不可諱言,歐美圖像小說儼然已自成一格。

圖像小說嘗試將「文學」的質地與氛圍,引入漫畫的圖像敘事,以單行本或有限的冊數,呈現具有濃厚「文學感」乃至「文學性」的圖像作品。這不只是替漫畫開拓了新的分類,更在創作上帶來一種解放——漫畫不再只是娛樂,更能承載文字的節奏、抒情的詩意與思想的深度。

創作從無定法,圖像小說更是如此。當圖像小說成為臺漫發展的重要選項,吸引越來越多有志者投入,與其急著尋找所謂的「操作指南」,照本宣科,不如經由更多他山之石的累積作為參考照,摸索出圖像和文學之間的接點。

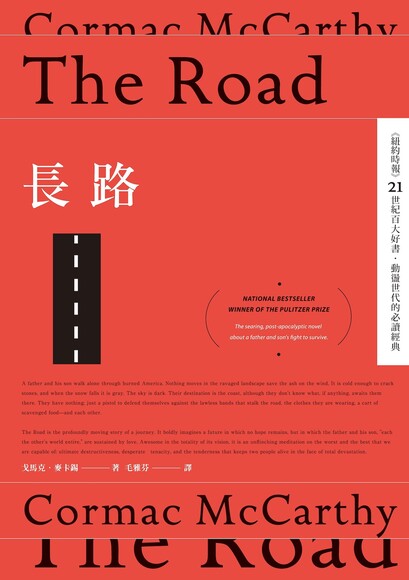

其中,法國知名漫畫家暨圖像藝術家馬努.拉瑟雷(Manu Larcenet),改編美國作家戈馬克.麥卡錫(Cormac McCarthy)原著的圖像小說《長路》,或許是近期臺灣書市中最值得注目的圖像小說之一。

➤影像改編神韻不足

2006年出版的原著小說《長路》,書中的每個細節,都閃爍著值得細細推敲的光彩。作者運用科幻文類常見的末日設定,講述一對父子在荒蕪的世界中踽踽獨行。

2006年出版的原著小說《長路》,書中的每個細節,都閃爍著值得細細推敲的光彩。作者運用科幻文類常見的末日設定,講述一對父子在荒蕪的世界中踽踽獨行。

故事在溫情與殘酷之間拉扯,竭力求生的父子兩人,同時也不斷面對著各種對人性尊嚴和底限的測試。全書細膩的文字,讓人想起美國科幻小說泰斗雷.布萊伯利(Ray Bradbury)的筆觸。

麥卡錫將父子兩人的對話,裁剪成以如詩般的短句,流動在那些對兩人處境的嚴酷描繪。運用不同的筆觸,巧妙的節奏變換,將情感嵌入荒原的縫隙。讓整本書超越了類型的框架,讓親子之愛於絕境之中綻放出希望的花朵,折射著人性無法輕易遭到抹滅的良善和堅韌。

這本獲得普利茲小說獎肯定的作品,很快就吸引了好萊塢的注意,於2009年改拍成電影《末路浩劫》,卻未能重現原著的神采,票房普通,評價遠遠遜於原著。

這本獲得普利茲小說獎肯定的作品,很快就吸引了好萊塢的注意,於2009年改拍成電影《末路浩劫》,卻未能重現原著的神采,票房普通,評價遠遠遜於原著。

小說精緻的內裡,遠非訴求商業的影像所能掌握。有這樣失敗的例子在前,馬努.拉瑟雷圖像小說的改編嘗試,讓人心中不免浮現一絲憂慮。

但結果卻出乎意料。不同於電影的強作解人,生硬賦予過度的戲劇張力,落入了類型的窠臼,破壞原作的韻味,圖像小說版《長路》,則努力依循著麥卡錫筆下原有的律動,張馳收放之間,成功傳遞出原著的精神風貌。

➤從線條、光影中流淌的文學性

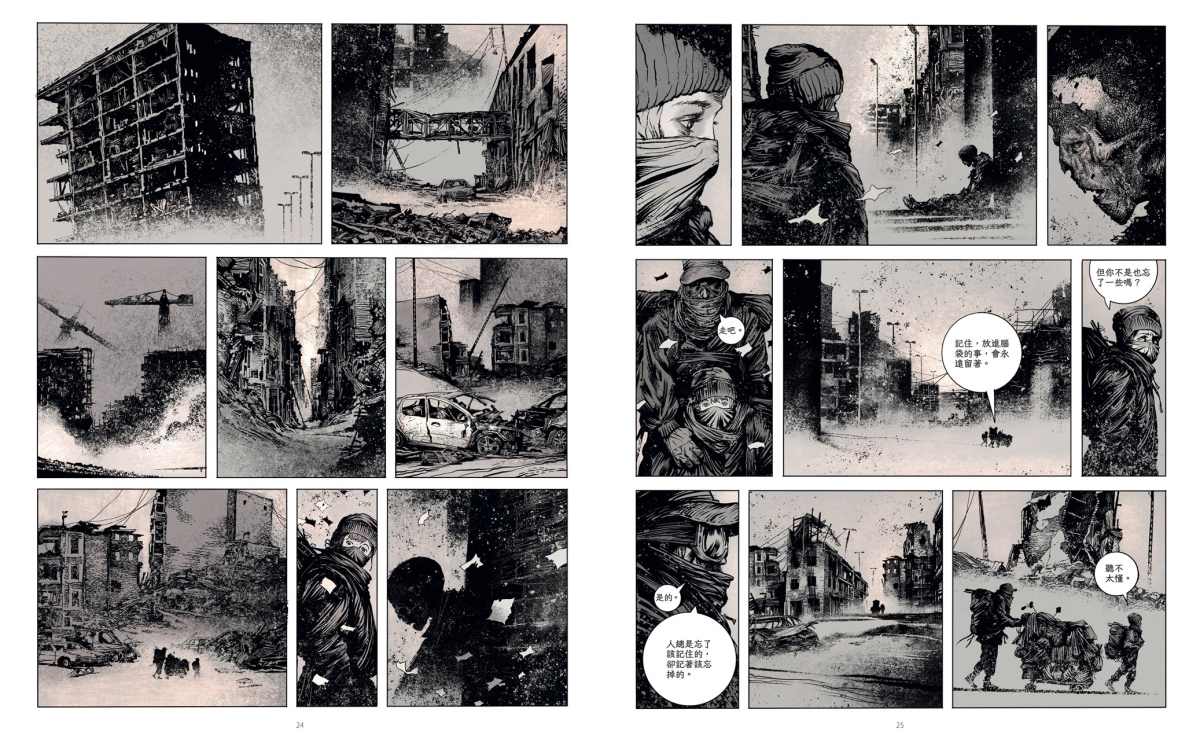

圖像小說版《長路》格與格之間的時間流動近乎凝滯,每一格的圖像都像是一幅靜物素描,分鏡不是為了交代動作和情節,而像是相簿般一張張的記憶集結。

構圖上作者大量運用線條,交織疊錯,密集到接近瘋狂。像是在剝開日常的表層,讓底下潰散的肌理一一暴露,藉以瓦解讀者們所熟悉的世界,打造出末日的樣貌。全書以黑與灰為主色,間雜著其他低飽和度的陰鬱色調為襯底,不單呼應著原著的設定,烘托末世窒息的沉重,更折射出父子二人內心的絕望。

原作中父與子對話的短句,在圖像小說版中大幅精簡,以靜默取代。無聲的沉寂與線條、色塊交錯作用,一切喜悲,跳脫了言語,化為圖像,哪怕只是一幅背景的畫面,都蘊藏著父子間的千言萬語。

這正是拉瑟雷作為創作者的最高明之處。要改編像《長路》這樣文字深邃的小說,絕非以有形的圖像去「翻譯」文字營造的無形天地,而是要在畫面之中,試圖運用圖像獨有的敘事技法,保留同時重新打造原著文字構建的想像空間。

就以書中父親拿著望遠鏡的畫面為例,拉瑟雷並不只追求「如實」重現原著的文字,而是試圖傳達書中:「萬物向晦暗隱沒,柔軟的煙塵在柏油路上飄揚成鬆散的漩渦」的意境。

圖像小說版《長路》展示了文學改編絕非亦步亦趨跟著原本字句,單純對照繪製出每個畫格,而是要析解出原著所欲傳達的核心,加以轉譯、重塑,以圖像與文字較量,給予讀者更多想像的可能。

因此,不同於文字版結局,如同童話般從此過著幸福快樂的日子,深入作品內核的圖像小說版選擇了另一條更幽暗的終站。最後畫面那片巨大而漆黑的構圖,彷彿將一切希望都吞沒,卻在無光之處,留下微弱的餘燼。

結尾雖然改變了文字敘述的表層,但又和原著最後一段描述溪裡的鱒魚「它們輕哼細唱,歌裡是不可解的祕密,晦澀的難題」,兩者在精神上竟又殊途同歸。

圖像小說版《長路》不僅成功體現了原著的精髓,更示範了圖像小說作為一種創作形式所能達到的深度。它重新界定了文字與圖像的邊界,也讓人重新思考閱讀的方式——或許,文學的靈魂並不只寄居於文字之中,也棲身於光影、線條與靜默的縫隙裡。對於想理解圖像小說魅力,或想重新體驗《長路》之所以動人的讀者而言,這絕對是一部不容錯過的作品。●

|

|

|

作者簡介:馬努.拉瑟雷Manu Larcenet(改編.繪圖) 本名曼紐爾.拉瑟雷(Emmanuel Larcenet),龐克搖滾樂團主唱、法國知名漫畫家暨圖像藝術家。 1994年,於法國漫畫雜誌《Fluide Glacial》發表出道作《叢林裡的會計學家》(L'Expert comptable de la jungle),2001年起多次入圍法國安古蘭國際漫畫節各種獎項(含幽默獎、最佳法語漫畫獎、最佳繪畫獎、觀眾獎等),2004年以《平凡之戰》(Combat ordinaire)獲安古蘭國際漫畫節最佳漫畫獎,2006年入圍比利時聖米歇爾獎(Prix Saint-Michel)最佳法語漫畫與最佳故事獎,2010年《爆裂》(Blast)第一卷獲法國漫畫圖書館最佳漫畫獎。2023年,榮獲巴黎書展戈特利布獎(Prix Gotlib)。2025年,《長路》獲艾斯納獎最佳改編圖像小說獎。改編作品另有《波戴克報告》。 戈馬克.麥卡錫Cormac McCarthy(小說原著) 美國文學代表作家,獲美國國家圖書獎、美國國家書評人獎、普立茲文學獎、詹姆斯泰特布萊克紀念文學獎、美國鵝毛筆獎等重要獎項。 於陸軍服役四年後,以零工維生,旋即決心投身寫作。1965年以《果園守護者》(The Orchard Keeper)出道,後憑《上帝之子》(Child of God, 1973)、《血色子午線》(Blood Meridian, 1985)獲文壇注目。1992年出版「邊境三部曲」首作《所有漂亮的馬》(All the Pretty Horses),榮獲美國國家圖書獎,2000年改編為同名電影;《險路》(No Country for Old Men, 2005)於2007改編為電影《險路勿近》。 2006年出版小說《長路》(The Road),囊括數十家國際媒體好評,2009年改編為電影《末路浩劫》,入選《紐約時報》21世紀百大好書,全球暢銷破140萬冊。 麥卡錫長年離群索居,拒絕媒體採訪或讀者活動,選擇為寫作而活,僅有一次接受《紐約時報》及歐普拉讀書節目的訪談。他的伯樂編輯Gary Fisketjon曾說,作家看似神祕孤獨,但內心是開放、好奇、富幽默感的,面對寫作的欲望,不為任何事妥協。 辭世前,於2022年秋季出版《乘客》(The Passenger)、《海星聖母》(Stella Maris)。 |

書評》在時間的軌道上:讀薩曼莎.哈維《軌道》

薩曼莎・哈維的《軌道》(Orbital)雖然是一部描寫太空的小說,卻極難以固著的「科幻小說」看待,它更像是16篇章組成的長詩。小說中的太空站作為真正的主角,每一次的繞地飛行都只發生於短短90分鐘之內,然而這90分鐘卻同時容攝了整個人類的時間——地球自轉、記憶流動、意識擴張與自然的生滅。哈維只是讓小說的時間隨著進入太空失重,跨越物理的區域,呈現出一種如她所言般——現實主義的田園詠嘆、一種存在的延宕。

梭羅說過,散步需要有悠遊(saunter)的天份。《軌道》中的6名太空人,他們的任務是圍繞地球運行,時間因此被封鎖在一個有限的迴圈中,視閾卻能從一整個地球直抵太陽系另一邊,原地散步般的奇異感,也因此遍步在這部小說的軌道之中。

➤時間是科學plus魔法

時間的魔法師,如海德格(Martin Heidegger),他的時間觀強調「存在於時間中」(Being-in-time),即人是被時間召喚的存在。而另一位大巫如沙特(Jean-Paul Sartre)則將時間視為「意識的投射」,一種不斷自我生成的過程。哈維的《軌道》則如行星通過太陽般,讀者藉由它觀看到一個交錯的凌日點。

哈維筆下的太空人,在失去重力的太空中進行著半年為期的航行,物理上會使他們比地球上的人老化時間少0.007秒,但身體各方面卻多衰老5到10年(並僅僅是目前的理解)。或許這也使得他們失去了感受時間的方向性,他們的意識開始像行星自轉,不再只是向前推進,而是被時間的流轉推動——「此時是過去,彼時即是未來,他們在未來、過去、未來間穿梭。一直是現在,卻也從不是現在。」

時間不再是測量,而是一種經驗。

哈維讓時間回到感覺層面。它既不是鐘錶的流逝,也不是歷史的延續,而是一種「存在於失重中的時間」——像呼吸一樣,延長、停頓、再延長。她筆下的時間如此緩慢,一本小說不過書寫了一天中的16次繞行軌道,但這種慢並非靜止,而是成為一種畫面(不只是鏡頭)。在這種時間底下,人們才得以高速緩慢地看這世界:「大氣輝光呈綠黃色,顏色朦朧。下方大氣層和地球之間,一團霓光緩緩攪動,如漣漪,也如煙霧一般,朝四方散溢,注入到地球表面。冰蓋呈一片綠色,太空站底部如一塊異星的棺罩。」

在小說力場造出的太空裡,思考才是時間的同義詞。《軌道》像不斷在提醒我們,意識的持續即是存在的延續,當人類從上方看見自己的星球於其下旋轉,同時是在觀看時間本身。哈維將這種觀看寫成一種哲學姿態,膨脹至極限,向內坍塌成為中子星,或將成為黑洞。

《軌道》是哈維拿下2024年布克獎(The Booker Prizes)的作品,語言的藝術性是它跨越不同譯本、媒體,最常提及的特色。而它思考的「藝術」,卻不僅存在於它的語言節奏或地景描寫中,更現身於它對人類如何將藝術送往宇宙的巧思。

小說中提及了真實漂流在太空中的音樂飛行器(1977年發射的航海家號飛船)——那艘帶著地球聲音與音樂的無人船,持續在宇宙中播放貝多芬、巴哈、各式民謠還有不同語系的人聲問候。就像哈維也藉角色之眼形容太空中看到的非洲,如威廉・透納(William Turner)晚期的作品:「那一幅幅風景畫輪廓模糊,光芒從厚重的油彩中綻放。」哈維不只是將浪漫的想像視為藝術,而是試圖以藝術作為終極定義——當語言、時間、地理都失效時,它仍是人類與未知對話的方式。

《軌道》中的太空站與那漂流的音樂船遙遙相望,彷彿一個仍有人類的軌道、與一個早已失去回應的軌道。在無邊的寂靜中,音樂持續播放,卻沒有人知道呼喚的對象以及是否有人聽見。這份徒勞本身,就構成了藝術最深的倫理——人們不為被理解而創作,僅僅只是為了發聲。

「撒哈拉沙漠的沙如一條條絲帶掃向海洋……非洲大陸反射的光芒彷彿在鳴響,而光的聲音,彷彿太空站內都聽得到。」於焉,她讓地球成為藝術品,像是一幅在旋轉中誕生、在燃燒中閃爍的畫作,或是透納筆下的海霧與光焰,這顆星球既壯麗又哀傷,流動又腐蝕。

➤人類就像這本小說漂浮在時空的一角

當然,《軌道》絕非純粹的美學沉思。在那層流光的語言表面之下,始終潛藏著政治的意識,畢竟太空的觀看從來不中立——能夠離開地球,以上帝視角俯瞰世界的人,正是權力的代言人(連宇航員都自嘲或許太空旅行的未來全屬於億萬富翁)。哈維清楚這種矛盾,她讓這6位跨越國籍、性別與年紀、專長的太空人們,既是觀察者,也是被觀察的象徵。

當世人向文學、藝術喊話,一切歸於自身,不互相干涉時,哈維以她逼近物理學與美學極限的話語寫著:「地表的每一寸都看得到政治的影響力,如同重力將地球化為球體,拉扯著海浪,形塑出海岸,政治也形塑著景觀,在各處留下痕跡。」

這是一座從森林、極地、湖泊、冰河、海洋、山脈到天空,無一處不受欲望雕琢的星球。哈維的句子輕柔、優雅,卻像刀子一樣銳利。她讓我們意識到即使在如此純粹的語言與藝術之中,依然滲透著非關黨派與選票的廣義政治。

這也是她對「觀看」的重新定義。當太空人凝視地球,他們看到的不只是風景,而是一個被慾望改造的行星。那顆藍色星球的光,是燃燒的能量、流離的難民、戰爭與工業廢氣的反射,而正在成形的巨量級颱風更像是一個長在其上的怪物之眼。

哈維讓小說的美始終帶著裂縫,《軌道》裡的政治並非現實主義式的批判,更像是一種美學的警覺。事物越是優雅,越應該保持對現實的敏感,這正是《軌道》的高明之處,從不以激進口號對抗權力,只以沉默對抗麻木。

畢竟,「人類無論去哪裡,都會留下破壞,也許所有生命的本質皆是如此。黃昏悄悄來臨,地球如瘀傷般,呈現深淺交織的藍色、紫色和綠色,你掀起遮陽板,打開照明燈,黑暗喚出了繁星,亞洲如鑲滿寶石一般從眼前掠過,你在燈光下工作,直到太陽再次自你身後升起,照亮一片你無法辨識的海洋。」

在《軌道》中,除了航行本身帶來的流動,它近乎「去情節化」,這也是它經常被視為具詩歌化形式的原因。當事件被消解,只剩下思考與感覺的流動,這種結構讓小說更像是一首哲學長詩,而非敘事文本。這當然也非一種獨創的文本形式,不管是吳爾芙的《海浪》或卡爾維諾的晚期作品,如《看不見的城市》、《如果在冬夜,一個旅人》等等經典,也都選擇思考先於情節。事件的因果並非存在本身,若卡爾維諾將世界拆解為可被排列的片段,哈維則與吳爾芙更靠近一些,她們將時間化為可被感知的呼吸。

不論何者,都是相信文學能在無限中保存人類意識的形狀。

小說中的太空人,最終對於太空航行的未來、對於人類的未來,選擇另一種答題方式:「我們無法書寫未來,是未來在書寫我們。」就像《軌道》不只是對時間、藝術與政治的凝視、一場關於敘事本質的實驗。它拒絕故事,但保留韻律;拒絕情節,但保留感知;拒絕結論,但保留誠實。這樣的寫作讓小說本身成為一種漂浮的物體——不在任何重力之下,卻仍然運行。

文學的意義當然不在提供解答,一直都聚焦於疑問本身的維持。航行與未來、時間與存在的答案是什麼?

畢竟若以宇宙曆來看,從138億年前到看似擁有先進科技與文明的「現在」,從星球誕生到看似我們擁有了一座永恆的圖書館……《軌道》以宇宙曆提醒了我們,「現在」仍在第一年的最後一秒,此時此際若環地球軌道上的太空員們往下望,所見多數的大陸與國家,也可能跨不過這一秒。

大部分的時間仍未發生,一切生命不過是航行在這條迅馳與漫緩的軌道。●

Orbital

作者: 薩曼莎.哈維(Samantha Harvey)

譯者:章晉唯

出版:潮浪文化

定價:420元

【內容簡介➤】

作者簡介:薩曼莎.哈維(Samantha Harvey)

著有《軌道》(Orbital)《原野》(The Wilderness,暫譯)《一切都是歌》(All Is Song,暫譯)《親愛的小偷》(Dear Thief,暫譯)與《西風》(The Western Wind,暫譯)5部小說及非虛構作品《我睡不著的那一年》(The Shapeless Unease)。2009年以《原野》榮獲貝蒂.特拉斯克獎(Betty Trask Award)。目前住在英國巴斯,於巴斯思巴大學(Bath Spa University)教授創意寫作。2024年以《軌道》奪得布克獎。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量