人物》為何逆風揭開友情濾鏡下的矛盾?訪笹沼俊暁 ft.《「台日友好」異論》

2006年,32歲的笹沼俊暁第一次來到台灣。

當時的他,對台灣雖非一無所知,但也不算清楚。他曾在台灣民主化運動時期,從新聞裡看到台灣,也在博士班的文學研究裡,接觸到台灣。然而說到台灣,他印象最深的卻是「西安事件」,以至於若干年後看到張學良過世的消息,感到震驚:「這個歷史人物竟然還活著、而且在台灣生活了那麼多年?」

即使笹沼知道日本曾經殖民過台灣,但過去腦海裡模糊的認知是:台灣是中國的一部分。至少,在大學一年級的中文課上,中國籍的老師提到「鄧麗君」是中國人時,他的心裡沒有泛起一絲懷疑。

畢竟,當年他是為了學亞洲的歷史、文學才進入筑波大學人文學系的,「因為我很喜歡中國史,我小時候就看三國演義。」話語平實、不帶過多情緒的笹沼,此時略微驕傲地說,雖然他的台籍妻子是唐代詩詞的研究者,但對於中國歷史,有些部分的熟稔程度卻遠不如他。

對亞洲歷史和文學持有高度研究興趣的笹沼,一路讀到博士班,30歲時完成學業,卻遇上日本的「博士通膨」。遲遲找不到學術工作的他,在補習班熬了2年後,終於可以進到大學教書,只是這份工作遠在台灣。

目前在東海大學日本語言文化系擔任教授的笹沼,當時年輕無畏、雀躍萬分,甚至立下「如果學不會中文,就不回日本」的誓言來到台灣。將近20年過去了,他不僅學會了中文,還在網路媒體平台「獨立評論」以中文寫了2年的專欄。近日專欄集結成書,以《「台日友好」異論:該如何克服互相理解的認知齟齬和立場矛盾?》為名出版。

➤從戰後民主主義思想中長成的心靈

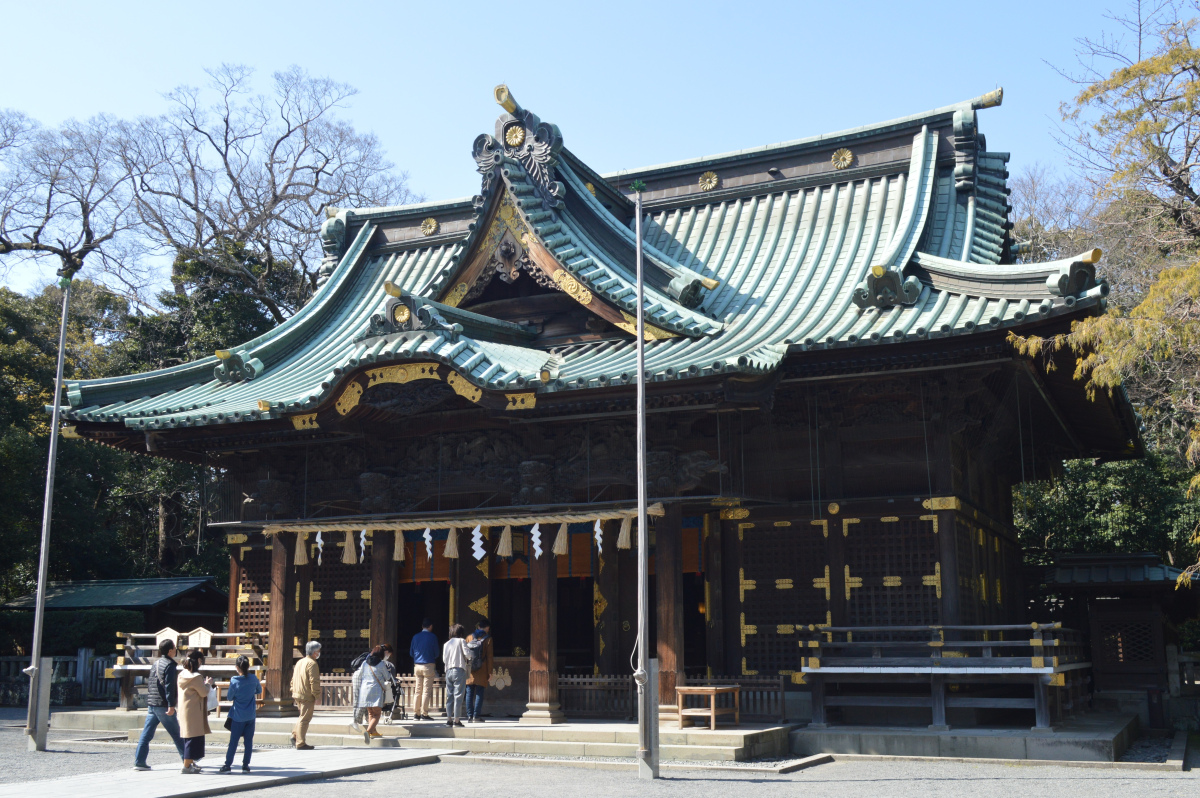

1974年出生在靜岡縣熱海市,後在三島市成長的笹沼俊暁,幼時只在電視上看過外國人。除了有千年歷史的三嶋大社,三島市在他心中,沒有什麼可以多說的物事。因為他的童年,多在父親的書櫃前待著,在一本又一本的歷史和文學作品中度過。

笹沼的父親是高中國文老師,母親是家庭主婦,這樣的家庭環境,造就了他的閱讀習慣。他小學就讀夏目漱石的《少爺》,《西遊記》更是直接翻看文字版,而不像其他小孩看的是漫畫。儘管有些時代背景或知識對當時的他來說略顯深奧,但他仍是在這些文學與歷史作品中,得到滿足與快樂。

也正是這些閱讀,讓他成為一個「戰後民主主義者」。笹沼說:「我從小讀的這些歷史、文學都和戰後民主主義與和平主義思想的思考一致,自然而然,我也就受到影響。所以,我擁有同樣的思想,是理所當然的。」

在《「台日友好」異論》中,笹沼提到自己小時候雖然很想玩射擊遊戲,但內心同時感到不安,尤其那些遊戲的贈品常是機槍、坦克、戰機之類的玩具,讓他心生「背德感」。

這種矛盾心理,是源於二戰後日本和平主義的氣氛,因此,他花了不少篇幅談戰後的民主主義和日本憲法的精神,「日本社會雖然近年來右傾現象顯著,但戰後憲法第九條所代表的和平主義,仍可說是『主流思想』。」他寫道:「若台灣真的希望加強對日關係,應當意識到日本社會中的這種『主流』,並探討他們的集體潛意識有著何種歷史脈絡。」

這種戰後和平主義,也是笹沼童年時代的感受。他說,即使當時戰爭結束已經30年,其影響仍然算是深刻,「當時的媒體與社會輿論,還是有不少關於戰爭記憶的討論,就連保守派政治人物,都很重視和平主義跟民主主義思想。」

笹沼母親的家族在戰前是大地主,外公是大地主的兒子,就讀早稻田大學。隨著戰爭爆發,外公也加入陸軍之列,成為軍官,曾派赴香港,而後到東南亞作戰,日本戰敗後回國。後來以自民黨代表的身分參選,成為議員。

「就算我媽媽是生長在這樣的保守派家庭,都不免受到戰後民主主義跟和平主義思想的影響,成為典型的戰後民主主義者。」笹沼強調,對於他母親這樣的戰後世代而言,民主主義思想就是那個時代的主流思想。

與自由派的母親相反,笹沼說自己的父親是自民黨的支持者、保守派,「昭和天皇去世時,他還哭了。」儘管父親未曾明說,但以他的信仰與姿態,笹沼不免懷疑1960年代反安保運動時,父親曾與學運分子發生衝突,「因為他非常討厭共產黨,不太在乎共產黨跟新左翼的差別,而且還參加排球社。那個時候很多體育社團的學生都與左翼學生對立。」

笹沼俊暁的父母經歷過學運年代,那曾經熱衷於討論政治哲學思想的時代。到了他出生的70年代,熱潮已漸消退,但年輕人還是會談論思想。當笹沼上高中和大學的80年代,日本經濟蓬勃發展,造就了娛樂與消費至上的社會氛圍,「日本人變得很有錢、很傲慢,我很受不了這種氣氛。」

「這個時候的社會很輕浮,如果看到有人認真讀書、思考跟討論,就會嘲笑他們。」笹沼回憶,當時電視節目上都是無聊、沒有內容的搞笑節目,大學生也沒有討論學問的風氣,就只是玩,不想讀書,「所以那個時候的大學被稱為『遊樂園』(レジャーランド,leisure land)。」

儘管笹沼就讀的科系與身邊同學的情況並沒有這麼嚴重,但他仍對主流氣氛反感,因此拒絕看電視,也不聽流行音樂。他只聽古典音樂,讓自己與校園環境、活動拉開距離,「那個時候,我其實是個奇怪的學生。」

➤從經典文學中想像的民族國家

因為「看到數學就頭痛」,笹沼俊暁讀的是位在茨城縣的筑波大學。

日本大學入學得經過兩個關卡,第一關是全國學測,第二關是各大學的獨立測驗。筑波大學因為免試數學,讓笹沼俊暁毫不遲疑報考。述及此,他忍不住補充:「作家司馬遼太郎和陳舜臣就讀的大阪外國語學校(現大阪大學外國語學部),也是不用考數學。」這兩位日本重要的歷史小說家,都是笹沼心儀且研究的對象,能藉此和他們並提,他說著說著也笑了出來。

不過,入了學後,他發現選讀的學系不符合期待,「我因為喜歡歷史,所以選了這個系。」笹沼原以為這個名為「人文學」的科系,會同時具有歷史和文學的課程,沒想到課程只有歷史,沒有文學,讓他大失所望。

當時的他,喜歡的是外國文學,尤其是俄國和德國文學。為什麼日本知識分子偏愛俄國文學?

「出於親近感吧。」笹沼解釋,明治維新時期,跟西方相比,日本處於文明較落後的狀態,當時日本知識分子所煩惱及思考的問題,和俄國知識分子相似,「歐洲的文學已經發展到一種程度,他們的煩惱不會是我們的煩惱,狀態不一樣。」

笹沼話鋒一轉,提到自己住的三島市位在日本本州南方,加上黑潮經過,氣候溫暖,因此對於寒冷的北國(俄國)有比較多的憧憬和幻想。

「喔,這和台灣人對日本一樣。」我忍不住補充。

笹沼在《「台日友好」異論》中多次提到,台日因歷史因素互相產生的友好情誼。但也提出警示,認為兩國之間存在不少認識上的誤差。例如日本前首相安倍晉三遇刺後,部分台灣民眾因悲傷而將他神格化,就讓他感到驚訝,不少在台日本人也感到違和。此外,他在書中還寫道,現在台灣的主流日本形象,仍由日治時代和當代次文化構成,但日本政界中,被視為台日交流主體的,往往是憎恨戰後民主主義的右派人士。

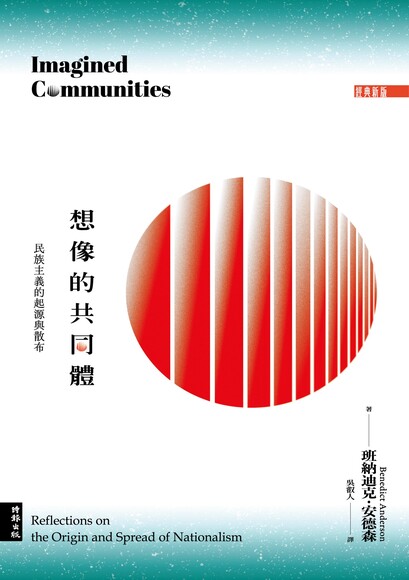

「就像對美國學者班納迪克.安德森(Benedict Anderson)《想像的共同體》的認知,台灣和日本就不一樣,雙方有引用上的差別。」笹沼表示。

「就像對美國學者班納迪克.安德森(Benedict Anderson)《想像的共同體》的認知,台灣和日本就不一樣,雙方有引用上的差別。」笹沼表示。

雖然就讀的人文學系缺乏文學類課程,讓笹沼有點失望,但他還是在老師的鼓勵下繼續讀下去,並完成了關於「國文學」的小論文。他解釋,自己的研究和《想像的共同體》的立論有關,「如同《想像的共同體》所說的,民族國家是近代才被發明的概念。1990年代的日本流行民族國家論,不管歷史還是文學評論都會提到這個理論。」

笹沼解釋,日本各地原本有不一樣的方言,但在明治維新時期,為了建立一個近代國家,需要推行國語政策,日本國國語的概念也因此被創造出來。「江戶時期重視的是中國古典語言,也就是『漢學』。但這門學問到了明治時期變成外國文學,也引進了西方的文學方法論,於是近代日本文學研究也在這樣的框架下發展起來。」

「那個時候的學者透過書寫『國文學史』(日本文學史),嘗試建立日本民族精神。」笹沼解釋,當時學者以為日本民族精神是原本就存在的,但依據安德森民族國家論的框架,可以反思這類知識的存在意義、起源和影響。

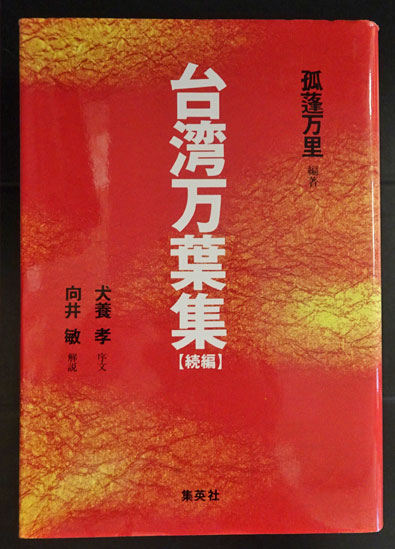

例如,《萬葉集》被視為日本國民歌謠,認為它代表日本自古以來的民族精神。但其實前近代的文人較為重視的是《古今和歌集》,大部分民眾都沒聽過《萬葉集》裡的歌謠,怎麼能說《萬葉集》就是民族精神呢?

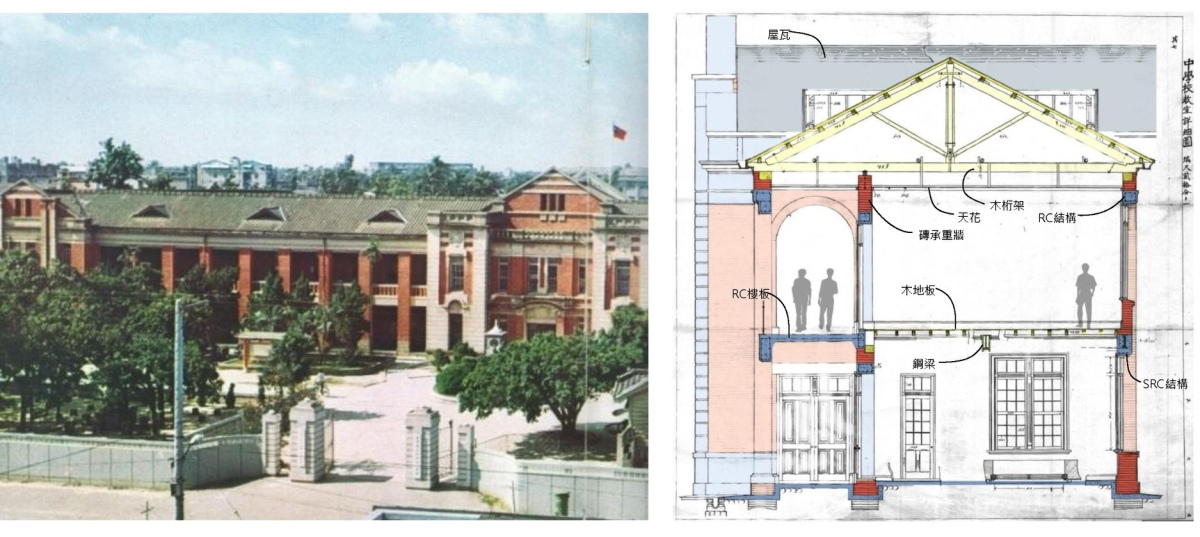

然而,當時的國文學者就以這樣的民族意識,協助日本政府推行軍國主義政策。「1940年代,就有個叫犬養孝的國文學者,在台北高校(現在的台灣師範大學)開了一門講解萬葉集的課,想要讓台灣人了解日本厲害的文學傳統。」笹沼表示,那些學者以為日本民族精神是原本就存在的,後來還跟修課的學生在日本出版了一本《台灣萬葉集》,那是台灣人用日語寫的和歌,反映台灣人的情感。

然而,當時的國文學者就以這樣的民族意識,協助日本政府推行軍國主義政策。「1940年代,就有個叫犬養孝的國文學者,在台北高校(現在的台灣師範大學)開了一門講解萬葉集的課,想要讓台灣人了解日本厲害的文學傳統。」笹沼表示,那些學者以為日本民族精神是原本就存在的,後來還跟修課的學生在日本出版了一本《台灣萬葉集》,那是台灣人用日語寫的和歌,反映台灣人的情感。

因為具有這樣的研究背景,笹沼來到台灣後驚訝地發現,台灣人在使用民族國家的概念時,和日本知識分子有不同的脈絡。

他說,一直以來,日本的國家主義者、民族主義者主張日本文學擁有悠久的歷史,日本文化的存在是理所當然的。但其實以安德森的論述來看,所謂的日本文化傳統、國語都是在近代才被建構出來的,「而對台灣人來說,國家不是自然而然就存在,是要靠自己主動建造的。」他發現台灣人使用安德森的理論概念時,目的都是台灣獨立或建國。

雖然是同一個理論,但引用的目的完全不一樣。笹沼認為,台灣和日本的知識分子都沒有思考這意味著什麼?這可能是台灣和日本思想之間很大的齟齬。

而談述並解構類似的台日之間的齟齬,就是他書寫公共評論的目的之一。

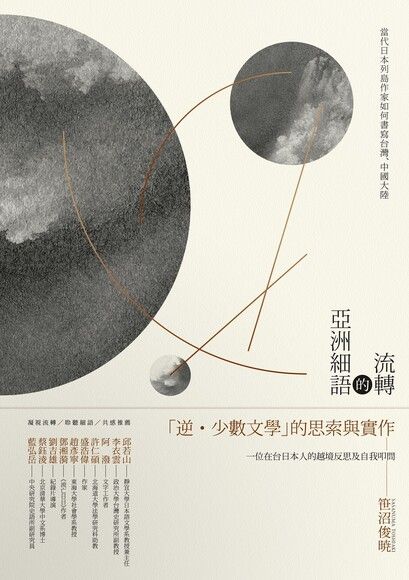

➤異邦生活激勵思考與書寫

2020年,笹沼俊暁曾出版《流轉的亞洲細語:當代日本列島作家如何書寫台灣、中國大陸》,這是一本書寫台灣和中國大陸的文藝評論集,也是他的研究專業。書出版後,經媒體人張正引介,笹沼在獨立評論開設名為「和僑鄙言」的專欄,自2021年起持續筆耕,也藉此和台灣讀者交流溝通。

2020年,笹沼俊暁曾出版《流轉的亞洲細語:當代日本列島作家如何書寫台灣、中國大陸》,這是一本書寫台灣和中國大陸的文藝評論集,也是他的研究專業。書出版後,經媒體人張正引介,笹沼在獨立評論開設名為「和僑鄙言」的專欄,自2021年起持續筆耕,也藉此和台灣讀者交流溝通。

對一位鎮日以學術語言工作的學者來說,書寫公共評論專欄,不啻為一種調劑。笹沼說,脫離了制式工整的論文寫作,開闢專欄給了他以「自由的文字」表述的機會。

喜歡讀文學的笹沼自小就有作家夢,嚮往成為小說家,在大學時期也曾嘗試創作。不過,因為人生經驗尚淺,人際關係範圍很小,既無法打造故事也無法生出對話,只能放棄。而書寫公共評論,也算是圓了他的作家夢。

這個夢想的實現,也是因為來台灣才有機會,「如果在日本,我可能沒有辦法寫出腦中的想法。但來了台灣後,有了異文化的刺激,在不一樣的環境、思想之下,我的腦袋會有各種思考。」笹沼俊暁表示,在獲邀撰寫專欄之時,他已經有些想法,但後來越寫越慢,也許是因為存放的想法已經漸漸被寫完了。

熟悉台灣、能流利使用中文的日本寫作者不少,笹沼謙稱不敢妄與他們並列。他自知對於台灣不如這些同胞熟悉,因此也無意事事都發表意見,於是始終守住自己最擅長的日本文學和歷史領域。而他也相信,這些可能是台灣讀者比較陌生的知識和觀點,還需要多分享。

然而,不隨著「台日友好」的主流情感而走,不親右翼且處處警示台日彼此盲點的筆觸,讓笹沼俊暁的專欄屢受批評和攻擊,甚至被辱罵為「支」,有時會影響到他的心情。雖然在意但也不會太憂慮,「畢竟台灣是有言論自由的地方。」只是他仍不免擔心,這是否表示他還不夠瞭解台灣?「如果是這樣,我也無法反駁。」

偶爾笹沼俊暁也會得到來自讀者的肯定,曾有讀者讚美他是真正的知識分子,「只是理想太高,台灣社會跟不上。」甚至表示因為有像他這樣的老師,要讓孩子選擇就讀東海日文系。類似的讀者回饋,都讓他非常高興。

「我一直覺得我是個平凡的人。」笹沼常會說自己很普通,或是哪裡不夠好。而他人提到笹沼俊暁時,卻會說他是很特別的人,特別之處在於,他保有知識分子批判的傳統,甚至,「會用中文寫作」。

笹沼俊暁的謙沖,包含他全程以中文受訪,但不時會說自己中文沒有很好,「我覺得日文系學生的日文都比我的中文好。」然而,當年那個立志「學不會中文就不回日本」的青年,最後成為書寫中文專欄並出版兩本中文書的作家,也算是個勵志故事了。●

|

作者:笹沼俊暁 |

|

作者簡介:笹沼俊暁 東海大學日本語言文化學系教授。1974年出生於日本靜岡縣,現居台中。著有《「国文学」の思想:その繁栄と終焉》、《リービ英雄:「鄙」の言葉としての日本語》、《「国文学」の戦後空間:大東亜共栄圏から冷戦へ》、《流轉的亞洲細語:當代日本列島作家如何書寫台灣、中國大陸》。 |

「台日友好」異論:該如何克服互相理解的認知齟齬和立場矛盾?

「台日友好」異論:該如何克服互相理解的認知齟齬和立場矛盾?

蕭定雄:美國作家、也是《偉大城市的衰亡與誕生》的作者珍・雅各(Jane Jacobs)曾說,我們需要舊建築,那是每個城市的紋理跟魅力所在。就像在歐洲就會想到維也納的街道,去日本就會想到京都,現在外國人來台北,是想來大稻埕而不是看新光三越。所以一個城市要有自明性跟認同感,甚至透過認同感去產生魅力。而且舊建築除了展示舊時代的風華之外,空間中的文化氛圍,也可以是讓現代各種新的產業獲得靈感的空間。

蕭定雄:美國作家、也是《偉大城市的衰亡與誕生》的作者珍・雅各(Jane Jacobs)曾說,我們需要舊建築,那是每個城市的紋理跟魅力所在。就像在歐洲就會想到維也納的街道,去日本就會想到京都,現在外國人來台北,是想來大稻埕而不是看新光三越。所以一個城市要有自明性跟認同感,甚至透過認同感去產生魅力。而且舊建築除了展示舊時代的風華之外,空間中的文化氛圍,也可以是讓現代各種新的產業獲得靈感的空間。

OB短評》#555讓不同生命流動的極品好書懶人包

●更富裕也更平等

對西方財富史的新觀點

Richer and More Equal: A New History of Wealth in the West

丹尼爾.華頓斯通(Daniel Waldenström)著,閻紀宇譯,春山出版,480元

推薦原因: 知 議 樂

本書以西歐先進國家的長期觀察為基礎,挑戰「財富自工業革命以來愈趨集中」的經典論述。作者主張,房屋自有率的提升與退休金儲蓄制度,反而推動了財富的平均化,並以豐富資料支持此一新觀點。在如此的論述中,關於財富分配、社會階層與制度演變的辯證,以及「富裕」與「平等」是否必然對立的思考,無疑為理解當代的經濟活動與模式開啟了新的反思方向。【內容簡介➤】

●摸得到的靈感

SUZY LEE談創作與人生

만질 수 있는 생각

蘇西.李(Suzy Lee)著,施沛譯,大塊文化,680元

推薦原因: 思 樂

我們總是會好奇,創作者腦中的靈感或創意是怎麼形成的?因為這些靈感有如沒有源頭的「訊息」,不像「知識」一樣有系統有組織可以掌握,Suzy Lee這本書正正回答了這個大哉問。書中整理了Suzy Lee的創作日常,以最不經意的方式將「訊息」轉譯到「載體」上,如一個念頭成為一本小小手作書,甚至之後成為「商品」的過程。然而在沒有任何價值或知識框架的中介下,「訊息」同時轉化為情感、觸覺、觀點,摸得到的靈感於焉成形。【內容簡介➤】

●邊境流離

遷徙者的生命故事

Drawn Across Borders: True Stories of Migration

喬治.巴特勒(George Butler)著,杜蘊慈譯,天培文化,380元

推薦原因: 議 文 樂 益

帶著畫筆的旅行,關於流徙的速寫。只是靈光一瞬的畫面,凝視的光景,便展現出畫家的洞見與人道關懷。而畫面中帶著日常感的混亂破壞,既讓我們見到戰爭與生活纏繞在一起的模樣,也流露出戰亂的縫隙、眇眇草民的無奈,像是一塊塊拼圖。讓流離不再只是數據,是行記,也是見證,拼成時代的悲歌。【內容簡介➤】

●西納列克

Snaliq

高俊宏著,春山出版,450元

推薦原因: 議 文 樂 獨

這部作品似報導,似隨筆,似小說,內容與文體同樣不好歸類,卻有一種浸潤的體感,讓人分明感受到台灣深山的幽冥與歷史的迷茫。高俊宏去到了只有他能去的地方,又能把那個驚人的視界帶回來,底氣清堅,的確是本島限定的稀有種。【內容簡介➤】

●臺灣草葉集

黃春明著,遠流出版,420元

推薦原因: 知 樂

黃春明有如21世紀的文藝復興人,從早期的文字創作過渡到新世紀轉化為紙貼畫、童話故事、劇場,這次帶來整體性強烈的植物插畫與散文。透過節氣、民俗知識、田野筆記,重新詮釋圍繞在台灣民居巷弄中、成長記憶裡的各種植物,讀來有淡淡的鄉愁感與新體悟。【內容簡介➤】

●讚美洪水

In Praise of Floods : The Untamed River and the Life It Brings

詹姆斯.斯科特(James C. Scott)著,黃煜文譯,衛城出版,580元

推薦原因: 知 思 議 樂

極端氣候讓洪水從神話走入日常,作者遂以伊洛瓦底江為場域,從自然史到政治生態梳理水的力量:它滋養萬物、更新土地,也因人類試圖控制而被扭曲。本書作者將對現實局勢的關懷從政治延展到環境變遷,描寫水與人相愛相殺的漫長纏鬥。透過他山之石與在地經驗的對照,提供我們與自然相處的不同視野。【內容簡介➤】

●成為「新二代」

多元文化與地緣政治下的跨國婚姻子女

Becoming the "New Second Generation" : Children of Cross-border Marriages Navigating Multiculturalism and Geopolitics

藍佩嘉著,春山出版,480元

推薦原因: 議 益

這本社會學田野成果,延續也打開作者於前面兩部專書中聚焦的跨國、勞動、教養等命題,更接合了當下南向、國家語言、長期照護、國際化等政策中缺失的觀點。讓多重社會議題聚合在「新二代」這個群體,又輻射出跨文化、青少年成長與國族認同等新世代重要子題,是一部非常應時與真實的作品。【內容簡介➤】

●牆

被禁錮的自由與附著其上的靈魂,一名巴勒斯坦囚犯的獄中手記

The Tale of a Wall: Reflections on the Meaning of Hope and Freedom

納瑟.阿布.瑟路爾許(Nasser Abu Srour)著,麥慧芬譯,商周出版,520元

推薦原因: 議 文 樂

作者是被關押在以色列監獄中的巴勒斯坦人,「牆」除了是監禁其身體的存在,亦是阻絕其心靈、文字,橫亙於以巴之間無法跨越的障礙。然而歷史在巴勒斯坦這端,有Nakba(巴勒斯坦人大逃亡)以及「石塊起義」等較少被認識的事件。透過作者的回憶,爬過艱難的記憶之牆與物質阻礙,終於讓這部史詩作品,來到台灣讀者面前。【內容簡介➤】

●TAXI!我遇到的那些司機

TAXI! Stories from the back seat

艾美.迪雍(Aimée de Jongh) 著,徐彩嫦譯,積木文化,399元

推薦原因: 議 樂

本書作者是荷籍印尼裔的插畫家,似乎生來就帶有跨文化觸角。她在世界各地穿梭留下的各種景觀中,慧眼聚焦穿梭於在地城市的計程車司機,且提煉出細緻的人生故事與情感。這些故事在作者強大又獨到的分鏡、筆觸中被安置,讓圖文共創一部精采傑作。【內容簡介➤】

●眼睛最美味

The Eyes Are the Best Part

金智恩 (Monika Kim)著,林零譯,臉譜出版,420元

推薦原因: 議 文 樂

韓裔美籍作者精煉個人跨文化與非常態經驗,寫出一部亞裔母系驚悚,將飲食、親子關係、父權毒素、家族生態、移民困境等社會議題,融入驚悚敘事。在節奏極佳的故事推進過程,最後朝向的並非毀滅,而是創傷修復,是近年來十分獨特的亞裔小說作品。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量