現場》從入門新手到開店百年,不輸給風不輸給雨的「書店魂」: 第2屆獨書獎頒獎典禮紀實

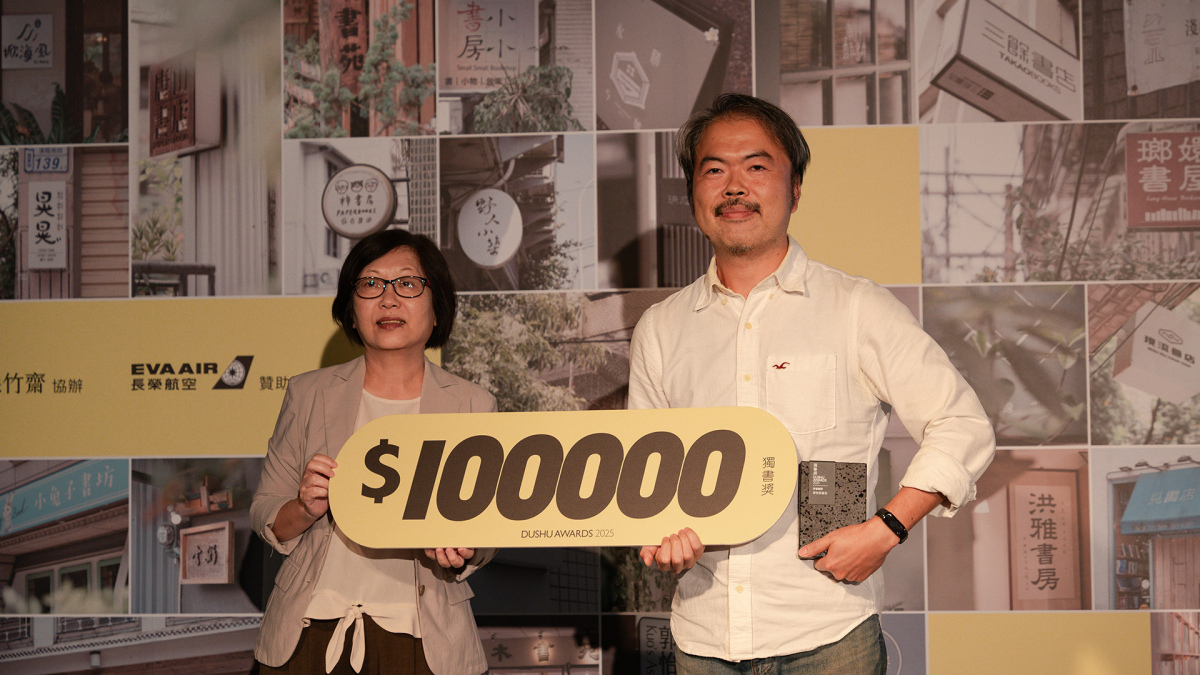

「小時候的我們,放學後常會去街角的書店或唱片行蹭一下,那個『蹭一下』創造了多大的自由和獨立,但現在的小孩生活只有學校和家庭,幾乎24小時活在監控裡,所以我希望能為孩子們提供『第三場所』,讓書店可以回到我們的街角。」小小書房創辦人劉虹風於11月11日獲頒「獨書獎」特殊貢獻獎,領獎時不禁真情哽咽,也對台下的文化部人文及出版司司長楊婷媜再次呼籲,請以官方力量推動圖書統一定價制,「讓出版產業恢復健康的體質。」

2022年樹梅文化藝術基金會創辦首屆獨立書店獎「獨書獎」,由晴耕雨讀書店獲評審團大獎、唐山書店創辦人陳隆昊獲特殊貢獻獎,另選出共25間特色書店、13間推薦書店。

今年第2屆獨書獎登場,評審團成員包括擔任主席的作家劉克襄,以及何榮幸、吳家恆、雷光夏、呂靜雯、莫子儀、吳聲明等涵蓋媒體、表藝、建築各領域人士,顧問為羅玫玲、梁永煌。

團隊先親自走訪全台百餘間獨立書店,挑選出35間入圍名單並拍攝訪談影片,由評審從中決選出3家評審團獎:郭怡美書店、三餘書店、飛地書店,1名個人特殊貢獻獎劉虹風,各頒獎金10萬元;特色書店獎共15家,各頒獎金5萬元;推薦書店共16家。

➤讓書店「長出來」的力量

11日頒獎典禮上,35家入圍書店從全台各地前來齊聚,現場宛如書店人同樂會,得獎者的感性發言也讓現場笑淚不斷。

成立飛地書店的香港文化人張潔平分享:「開書店3年來,最大收穫是理解到一間書店不是開出來的,而是長出來的,如果不是台灣如此豐厚的書店與文化出版生態、許多香港讀者的支持和各方照顧,飛地無法存在。」

她表示,面對香港社會遽變,飛地書店2022年在壓力下誕生,希望為隨波逐流的移民提供一個安全的港灣。然而自己完全沒有經營書店經驗,記得剛開店時,有一天唐山書店的陳隆昊、有河的686(詹正德)、晴耕雨讀的曾建富、水木書苑的蘇至弘便主動來訪,幫忙手做書櫃、贈送珍品套書、協助加入合作社,還收走了她尺寸不合的家具,令她感到莫大溫暖。

短短幾年,飛地已在海外泰國清邁、荷蘭海牙、日本東京展店,由在地華人合作經營。以書店為基地,張潔平期許自己像其他許多在香港變故後仍不甘沉淪的人,「不論到了哪裡,保持文化高度,是我們的責任。」

郭怡美書店店長Willie(趙偉仁)表示,當初讀書共和國出版集團社長郭重興租下這棟大稻埕家族老宅、準備開張書店時,正逢疫情低迷,遭到多數人勸阻,但郭重興認為時機稍縱即逝,2022年開店時只給他一個指令:「書越多越好。」並堅信「有書就有人」,這句話也成了他今天得以站在得獎台上,唯一而重要的依靠。

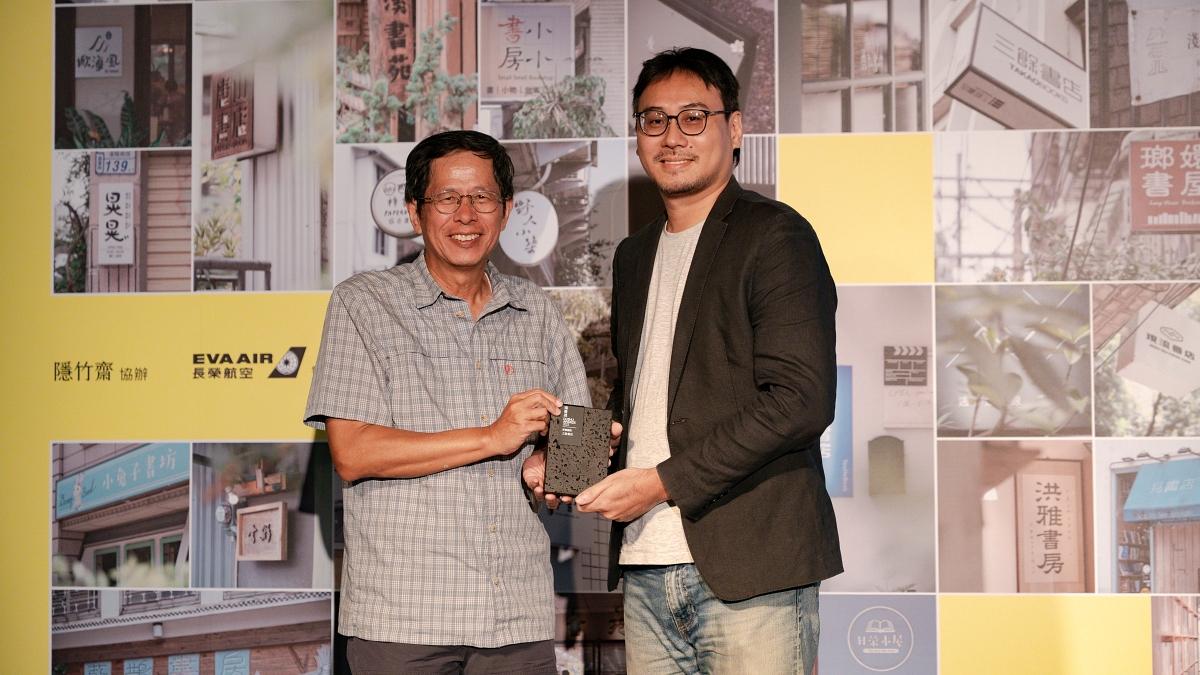

三餘書店在高雄經營12年,是獨立書店圈活躍的中生代,除了深耕地方發展共好,近年更延伸成立「三餘創投」跨足文化影視投資,聯合出品金鐘戲劇《聽海湧》,展現書店的影響力。

創辦人鍾尚樺宣告:「我不後悔、而且非常開心我開了書店!」他說開店12年來的過程就像交朋友,不斷向大家學習、想像書店未來的樣子,如今正如小學畢業將邁往下個階段,「希望能繼續開疆闢路,做大家還沒想到、或不敢去做的事,也成為支持大家夢想背後的助力。」

➤保持文化的飛行高度

劉虹風從上屆特殊貢獻獎得主陳隆昊手中接過獎座,她表示小小書房不論得到什麼榮耀,第一個都要獻給讀者,「因為讀者存在,小小才存在。」

劉虹風2006年在新北中和成立小小書房,明年將屆滿20週年。評審團指出,她不斷拓展書店和出版的可能性,持續舉辦讀書會和活動、成立小寫出版社等,如近年出版作家吳明益小說《海風酒店》,在全台獨立書店率先販售且堅持不折扣,開創先河且具有示範意義;這兩年推動「沃土計畫」,將讀者捐贈或以原價購書的一成書費作為基金,邀請國中小學童到書店免費帶走一本書,更將閱讀扎根。

樹梅基金會董事長劉鎧為退休機師,他生動比喻,機長和獨立書店老闆的工作比大家所想的相似:「我們都是領航員,我將乘客安全舒適地送達旅途目的地,你們則是將讀者從日常的繁忙瑣碎中,送往一個無限想像、探索知識與滿足心靈的地方,也負責為讀者篩選把關、以選書哲學為書店建立飛行高度。」

他表示,獨書獎每三年舉辦一屆,強調的是對獨立書店及老闆的支持與致敬,「當網路書店像一架巨型客機橫掃市場,你們就像一架架個性鮮明而優雅的私人客機,追求的不是載客量,而是提供獨特的飛行體驗。但願你們堅定航向,繼續做台灣最溫暖最安全的文化停機坪。」

➤3年一屆,紀錄此刻台灣獨立書店的樣貌

樹梅基金會執行長、也是推動與執行獨書獎的劉鋆表示,她將本屆評選精神定為「書店魂」,指的是「那個在逆勢中退守但不退縮、在暗夜中不輸給雨的,那個用開一家店來回應世界、在摸索中尋求認同的,那個傻呼呼地在山裡在海邊堅守人類智慧的精神。」

相較於上屆以「美學」及「在地連結」等為評選標準,這次並未特別列出空間或選書等評選項目,而是由評審根據團隊製作拍攝的訪談影片、隨行實地走訪的過程綜合評比。但獨立書店即貴在獨有特色,因此選拔非常困難,最終以「閱讀與文化的推廣」為核心,希望藉每一屆的評選,「記錄此刻台灣獨立書店的樣貌。」

這次入圍與得獎書店中,有開店僅3年的如郭怡美、飛地等,也有年代最悠久、114年歷史的瑞成書局,或獨立書店界前輩、但年底即將歇業的有河書店等。與3年前第一屆相比,她最大感觸是因大環境不佳,有些書店即使銷售不錯也面臨關門,「所以我真的很佩服繼續堅持開下去的、『明知不可而為之』的書店老闆。」

劉鋆著有《行書》等散文集、與插畫家陳沛珛合作繪本《鰻魚為王》,並經營依揚想亮人文事業出版社,出版過馬尼尼為《異鄉之用Trilogy of a Taipei Migrant》、徐銘宏《畫說寶春姐的雜貨店》等書。

她表示自己從小喜歡閱讀,獨立書店是台灣很珍貴的文化風景,卻沒有被足夠多人注意,因此學習獨立書店的精神「集小資源做重要的事」,創辦了獨書獎,盼串起民間力量,透過這個獎來增加獨立書店的能見度。獨書獎也將在明年初的台北國際書展與台灣獨立書店文化協會合作展覽宣傳,爭取更多國內與國際曝光。

◆完整得獎名單◆

2025樹梅《獨書獎》個人特殊貢獻獎 (獎座與獎金十萬元)

劉虹風/小小書房

劉虹風(別號「沙貓」)擁有俄語文學碩士背景,2006年創立小小書房,她曾指出:「沒有一個十年的耐心、決心,許多事情是看不出成果的。」網路普及的年代,依舊以圖書為經營核心和主軸,堅守著傳統概念的圖書與閱讀價值。藉著持續舉辦「無用讀書會」和活動,分享知識。她拓展書店與出版的可能性,成立小寫出版社,近年出版吳明益《海風酒店》,由另一家獨立書店瓦當負責企畫,在其他通路上架之前,先在獨立書店販售,並堅持不打折,開創先河,亦可以數字佐證獨立書店的銷售能力不可小覷,且具有示範意義。她提出「我們需要不同規模與樣貌的書店存在」的觀點,這種差異化經營模式,是市場多元與文化厚度的重要支撐。這兩年推動的沃土計畫,更是將閱讀紮根。小小書房明年將屆滿20年,一本初心,持之以恆,沙貓做出了相當成績,也成為不少新秀書店學習的榜樣和經營的鼓舞。

2025樹梅《獨書獎》評審團獎三名 (獎座與獎金十萬元)

(排名不分先後)

郭怡美書店

郭重興在出版界的成就有目共睹,對書業有著遠大的眼光跟願景,以經營志業為出發點,成功從上游出版縱向發展至下游通路,目標是建構「書的殿堂」。 郭怡美書店,老屋建築的魅力,豐沛的藏書,是獨立書店界中罕見的,且能在短短期間即成大稻埕地標,城中話題,成績亮眼。這背後當然投進了龐大的資本與心血,幕後功臣包括店長Willie,他是郭董之前發起的書店種子計畫培養出來的經營者。而這個規模的書店配合這個經營模式並不是one off的企畫,且證實是可行的,並已推廣至桃園老城區一座復修老建築裡的怡美書店。

飛地nowhere

飛地,enclave,地理上屬於一個地方,主權屬於另外一個地方,這樣的精神不免令人想起香港與香港人的情況。但它卻不局限自己在香港議題上。書店主人張潔平的經營開闊,眼光遠大,不僅讓文化擴散,更讓理念集中,她在探索的是人類普世問題與價值,從不畫地自限,從不同溫層取暖,勇敢誠實的面對這個動盪不安的世界。飛地在短短幾年間已經衝出台北,登陸東京、清邁、荷蘭,各種可能陸續發生中,是一家非常關注未來的書店。這個狹小的空間是全球華文閱讀者可以依賴停靠的碼頭,也讓香港、台灣與世界在此聚焦發熱。

三餘書店

三餘書店已經不單單在意賣書和推動深度閱讀,而是更著眼於書店與地方的共好與成長,以及如何重新建構地方與人之間的關係等更高層次的追求。鍾尚樺當年挾著連鎖書店的經驗,自謙說以一個經理人的角色領導團隊經營三餘,實質上是獨立書店界活躍的中堅分子,一方面跟公部門有良好的溝通,另一方面亦慷慨仗義為南部的新生代書店提供意見或資源上的協助,為獨立書店築起更繁盛的風景線。作為書店的中生代,三餘在同儕中有著領頭的位置,亦備受信服。它探索可能,跨越邊界,從三餘書店到三餘創投,全高雄製作的《聽海湧》戲劇,贏得金鐘獎即是最好的成果,證明了三餘對社會的貢獻,並不止於一家書店。

2025樹梅《獨書獎》特色書店獎十五名 (獎座與獎金五萬元)

(排名不分先後)

2025樹梅《獨書獎》推薦書店十六家

(排名不分先後)

一百公尺。—100M—新裝版

一百公尺。—100M—新裝版

OB短評》#554重新詮釋過去的極品好書懶人包

●大掠奪?

考古、探險與交換

Plunder?: How Museums Got Their Treasures

鄭智明(Justin M. Jacobs)著,李翊寧譯,二十張出版,460元

推薦原因: 知 批 議 樂

我們在理解博物館的收藏時,時常將文物的來由與帝國主義的入侵劫掠劃上等號。本書對此提出質疑。作者追溯文物旅行的軌跡,揭示其中多樣的移動徑路與交換情境,比方合法交易、禮尚未來、考古協議等。當這些隱藏於展示櫃後的故事逐漸浮現,也能有助我們重新思索民族主義迷霧之中,關於文物歸屬的嘈嘈之聲。【內容簡介➤】

●別江

考古、探險與交換

Other Rivers: A Chinese Education

何偉( Peter Hessler)著,馮奕達譯,八旗文化,620元

推薦原因: 議 樂

何偉依舊以敏銳的觀察與溫厚的筆觸,書寫他在中國遇見的人們。他已不是當年的無名西方人,名氣與影響力為他帶來不同維度的際遇與切入點。《別江》聚焦於當代青年——他們的生活、追求與焦慮,從《江城》的「改革一代」,來到「習一代」的群像。透過這些年輕的臉孔與矛盾心態,何偉的見聞與故事描摹出今日中國最真切、也最牽動世界的變化。【內容簡介➤】

●萬有自然力

結合全球最新科學實證,牛津教授的自然處方箋,照顧我們的身心健康

Good Nature: The New Science of How Nature Improves Our Health

凱西.威利斯(Kathy Willis)著,賴彥如譯,行路出版,480元

推薦原因: 知 議 樂 益

本書以科學為框架,親和地說明潛藏於自然的幽微力量,如何影響情緒、免疫與專注力。除了賦予另一種了解自然的視野,當我們理解其中的運作機制,也就能將「自然力」轉化為日常的療癒實踐——散步、園藝、觀雲、觸葉皆成為修復自我的方式,使休閒不再被聲光綁架,而重回自然的節奏。【內容簡介➤】

●再製女神

當代台灣女作家的女性重塑與歷史重詮

李欣倫著,遠流出版,420元

推薦原因: 知 議 樂

似乎經過1990年代的文化、認同運動後,「性別」一詞匯聚了所有與之相關、卻不一定充分歷史化的群體與議題,如新世紀的女性文學已被吸納於性別研究中。此書再闢蹊徑,聚焦女性建構、也解構女神,透過消費文化、正典母職、精神病理與認同政治轉型後的詮釋框架,以及不讓理論與知識系譜凌駕其上的文本詮釋力,細讀五組女作家及其作品,延續也開啟台灣文學研究的重要篇章。【內容簡介➤】

●老屋熟成

雄本老屋著,原點出版,660元

推薦原因: 知 議 樂 益

老屋再活化已然是當前的建築顯學,本書點出從整建構想到永續使用的眉眉角角,全面而實用。書中的經典案例雖說是好野人的事,但細節與美學的考量仍頗具啟發性,也說不定哪天就是你家的事了。【內容簡介➤】

●我愛月球

蕭熠著,印刻出版,380元

推薦原因: 文 樂

9個短篇構造了一個門格海綿的宇宙:一個小小的觸動,讓原本的心思起了波瀾,蕩了開去,羅生門乘以羅生門,簡直蝴蝶效應。這樣的敘事機巧,精彩又好懂,像個雅緻的人情多寶閣,滿目的喜悅,盡是物哀。【內容簡介➤】

●日圓王子

從日本失落到國際金融危機

Princes of the Yen: Japan’s Central Bankers and the Transformation of the Economy

理察.韋納( Richard A. Werner) 著,余韋達譯,大塊文化,850元

推薦原因: 知 議

本書在進入新的千禧年之時揭示了一段令人震驚的日本經濟史。從戰時的總體經濟局勢談起,作者將戰後的繁榮視為戰爭的遺緒,展現出深具洞見的歷史視野。隨著日本央行銀行家扛著復甦的大旗登場,他們成為操盤國家命運的主角。流暢的敘事精確剖析利率操控與貨幣供給如何在幕後推動經濟的起伏,構成半個世紀以來日本興衰的隱祕劇本。【內容簡介➤】

●不受統治的藝術

東南亞高地無政府主義的歷史

The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia

詹姆斯.斯科特 (James C. Scott) 著,許雅淑譯,衛城出版,700元

推薦原因: 知 思 議

將被邊緣化的山地區域置於歷史中心,見到游牧、採集、輪耕與流動的高地民族,如何以自身的生活方式遠離國家統治與文明敘述。看似弱勢、消極的山區人群,其實蘊藏著不願被任意處置的意志和主動性。反轉的視角,綿密的論述,不僅重構了邊陲地理與社會的意義,也刺激你我反省對國家權力與統治邏輯理所當然的認可。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量