評論》席捲全球的文化力,不是只憑政府大撒幣:讀《韓流憑什麼!》

2025年首爾國際書展的主題國是台灣,台灣文學與文化首次以如此大規模的形式進入韓國讀者的視野。這場展覽不僅讓韓國社會更貼近理解台灣文化,也促使台灣作家與文化工作者們,重新思考近年韓流盛行的文化條件與社會脈絡,進一步探索台灣文化對外輸出的可能性。

在台灣,關於韓流的討論多半仍集中於產業政策與資金扶持機制,傾向將韓流視為由上而下「大撒幣」政策堆砌而成的成功模式。這些論點固然突顯出制度的重要性,卻往往忽略了韓流背後更為複雜的文化實踐、媒介生態與全球網絡等多重交織的要素。

《韓流憑什麼!》這本書正是在此脈絡下,提供了新的視角。全書的多位作者透過多種理論框架重新審視韓流,批判性地回顧過去20多年來的韓流研究與政策論述,並從文化研究的視角分析韓流的歷史、發展與文化意義。

他們拒絕無條件地稱頌政策與產業導向的樂觀敘事,轉而以媒體環境的轉變、全球化與數位平台的擴散為關鍵詞,重新定義韓流在文化、政治與經濟層面的研究方向。對台灣而言,以此觀點重新理解,也許正是超越比較的焦慮、產業模仿,重新思索自身文化位置與表達方式的契機。

➤超越國家主導,韓流的民間互動與共創文化

與台灣相似,韓國也經歷日本殖民統治,同樣在二戰後經歷長期的獨裁政權,直至1987年6月民主運動後,才逐步邁向民主化的社會。除此之外,韓國更在1950年代歷經韓戰,這場全國性戰爭幾乎讓整個朝鮮半島淪為焦土,造成逾百萬人死亡,超過千萬人流離失所。根據美國國際開發署(USAID)及世界銀行的報告,1953年戰爭結束時,韓國的國民所得僅約67美元(以當時幣值計),被美國經濟學者視為「全球最貧困的國家之一」。

然而在僅僅數十年間,韓國透過開發國家模式、出口導向型工業化,以及美國援助與財閥體系的興起,創造了被稱為「漢江奇蹟」的經濟成長。這段歷史不僅形塑了韓國社會強烈的競爭意識與民族自尊,也為後來韓流文化輸出的國家品牌提供了豐厚的象徵資本,進一步提升了其國際形象。

對於韓流盛行的原因,韓國學界與輿論有多種不同的解釋。某一派觀點強調國家政策與政治經濟的作用,認為韓流的形成與1997年亞洲金融風暴後,韓國政府推動的「文化產業輸出戰略」密切相關。政府積極支持娛樂產業結構改革、全球市場開拓、著作權制度化等,使文化被視為重要的產業資源,國家與資本的結合成為韓流的起點。

然而另一派研究者指出,這種說法過於簡化,忽略了韓流背後更深層的社會文化基礎,以及參與式的民間文化的能量。政府雖在初期扮演了推動的角色,但後來也意識到,若要讓韓流持續發展,不能僅依賴政策補助或出口導向的文化戰略。

這些研究者認為,韓流風行的真正關鍵在於觀眾與創作者之間的互動,以及民間自發的參與行動。政府轉而支持開放的數位平台與跨媒體生態,讓粉絲、創作者與企業形成持續互動的文化網絡,使文化內容不只是「被消費」,而是可以不斷再創造、再流通。韓國的粉絲文化研究者也指出,從第一世代偶像到近年偶像的培養、設計與行銷方式,都展現了從上而下到雙向交流的轉變。這樣的互動不僅重塑了偶像產業,也讓韓流成為跨界共創的文化現象。

不只是偶像行銷,網路連載的條漫與小說,作者往往也會根據讀者的即時回饋,調整作品的敘事走向。這樣的互動機制打破了過去創作者單向輸出的模式,使作品的生產過程成為一種「共同參與式文化」的實踐。作品不再只是作者個人創意的結果,而是作者與讀者在交流、回饋與再創作中共同生成的動態成果。

閱聽大眾的角色逐漸從被動的接受者,轉變為積極的參與者,甚至是共同創作者。他們透過留言、投票、二次創作、同人延伸等方式介入文本的生產,使得創作與消費的界線變得模糊。這種「共創式」的參與不僅增強了作品的生命力,也讓文化商品的價值建立在社群互動與情感連結之上,擴大了內容生態的規模。韓國的流行文化因而不再只是被動輸出的文化產品,更成為一種可不斷再生產與再詮釋的社群文化實踐。

➤「K-」作為國家文化品牌的可能性與侷限

近年來,「K-」作為韓國文化輸出的統一品牌,不僅出現在娛樂產業中,也滲入美妝、飲食、旅遊甚至外交領域。這個前綴字母「K」不再只是「Korea」的縮寫,更是一種國家形象與文化商品化的象徵。

然而,對於韓流現象的輸出與接受,全球各地的反應存在顯著的差異。在東亞地區,儒教文化圈的共同特質以及相似的愛情倫理觀念,提供了相對有利的傳播條件,使得韓劇在此背景下更易獲得廣泛的共鳴。但另一方面,韓流的輸出在鄰近國家,仍會受到彼此之間過往歷史紛爭與當下地緣政治角力的影響,面臨限制與挑戰。

以中國為例,雖然韓劇與K-pop曾引發熱潮,但近年來中韓關係惡化、除了前幾年「限韓令」的實施,以及「泡菜」與「辛奇」正名等文化爭議外,韓國的「去中國化」趨勢,以及儒教文化的翻譯或詮釋問題上,也經常成為兩國輿論的敏感焦點。

不僅在現實層面,影視產業中更是屢屢引發中國網友的反彈。例如2021年,斥資8億、開播前就備受矚目的《朝鮮驅魔師》,由於角色服飾與飲食描寫過於「中國化」而被批評「文化挪用」,最終只播了兩集就被迫腰斬。而最近熱播的影集《暴君的廚師》,也因涉及朝鮮時代中韓文化交流的再現與權力敘事,再度引發中韓兩國觀眾對歷史詮釋權的激烈論戰。

在韓國和日本之間的爭論,則大部分落在殖民地時期的歷史詮釋。例如描繪對朝鮮人強制徵用的電影《軍艦島》、或是以慰安婦為題的電影《鬼鄉》、《花漾奶奶秀英文》、《她們的故事》等電影,都曾遭到日本網友抵制。

2018年,紅遍全世界的BTS成員曾穿著一件印有原子彈爆炸蕈狀雲圖案的T恤,遭到日本電視台取消演出。而憑藉演出《梨泰院class》在日本廣受歡迎的演員朴敘俊,也曾透露他在拍攝以殖民末期為背景的電影《京城怪物》時,就已做好可能因此無法再入境日本的心理準備。

相較之下,韓流在西方世界的流行樣貌則大不相同。西方觀眾接受韓流的方式,往往與東亞國家的文化親近性無關,而是基於普世題材與異國凝視的雙重機制。例如,《魷魚遊戲》、《屍戰朝鮮》、《殭屍校園》、《寄生上流》這類作品,以階級不平等、生存競爭等全球共通議題為主軸,成功打入西方市場。而《天空之城》、《名校的階梯》等作品,則滿足了西方社會對傳統東方家庭倫理關係、對韓國高等教育激烈競爭的幻想,體現了某種帶有窺看意味的異國凝視。

近期在國際市場上大受歡迎的韓國流行音樂K-POP,其歌詞與形象則越來越傾向全球化和英語化。自2020年BTS以全英文單曲〈Dynamite〉登上Billboard榜首後,韓流音樂的語言策略出現了明顯的轉折。隨後推出的BLACK PINK、TWICE等知名偶像團體,也在類似時期發行全英文或大量英語歌詞的單曲,甚至強調與歐美藝人合作,展現對西方流行文化的融入與再包裝。

(BTS單曲〈Dynamite〉MV)

而New Jeans則進一步將語言轉向極簡化與視覺化,例如〈Super Shy〉和〈ETA〉等歌詞幾乎完全以英語構成,旋律與敘事皆以普世化的戀愛情境為主,幾乎不帶一絲具體的在地文化脈絡。此外,Stray Kids與Charlie Puth合作的〈Lose My Breath〉則是全英文創作,音樂結構與西方流行曲幾乎無異,突顯了韓流為進入英語市場所作的語言與風格調整,呈現出韓流在全球市場中,語言與敘事逐步「去在地化」的趨勢。

這樣的趨勢也引發了新的提問:隨著韓流在語言、敘事方式與美學風格上日益向西方文化靠攏,多年來韓國所自豪的「K」元素究竟還存留多少?韓流是否仍然是一種具有本土文化特質的現象?抑或已經淪為全球資本主義體系中的一個品牌符號,以「K」為名的標籤可能早已失去其內在文化意涵,成為空洞的文化形式?

➤不只是輸出:韓流的文化再生與自信

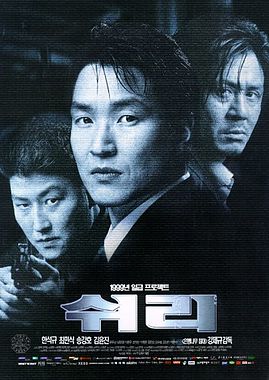

正如《韓流憑什麼!》書中提到的,以1999年上映的電影《魚》為起點,韓國電影逐步走向自我發現之路。雖然在製作成本和技術層面仍稍遜於好萊塢大片,但《魚》憑藉堅強的演員陣容、出色的劇情,及反映南北分斷體制這項重要的歷史題材,成功吸引了國內觀眾的目光,也在海外市場創下亮眼的票房成績。這部電影成為韓國電影史上的重要里程碑,讓韓國觀眾對本土電影重新燃起信心。

以濟州島現代史為背景、近期熱播的影集《苦盡柑來遇見你》同樣引人矚目。儘管韓國國內左右翼對歷史觀的解讀仍存在巨大的分歧,但這部劇巧妙地避開了最具爭議性和敏感性的歷史議題,呈現社會大眾普遍能接受的往昔情景,成功描繪出大時代變遷下的家族故事。

有評論者批評該劇刻意迴避歷史爭議,劇情過於去政治化,但也有人認為這種敘事策略降低了歧見,使更多觀眾能夠接受,進而激發他們對本國歷史的興趣。同時,這部影集也為海外觀眾打開了一扇了解韓國近現代史的窗口,不僅贏得了國內觀眾的大力支持,也在海外獲得廣泛好評。

然而,若從韓流的全球傳播過程來看,海外觀眾所接收到的韓國形象,往往與韓國社會內部的文化樣貌並不完全重疊。海外觀眾所接受的「韓流」,多半是韓國大眾文化中最前端、最具科技感與時尚元素的部分,代表著年輕新潮的流行文化。這樣的韓流形象,與韓國國內實際的文化消費方式有一定的差距。「外銷文化」與「本土文化」之間的落差,也揭示了韓流在不同層面上的複雜性。

以電影為例,韓國國內票房動輒破億,即使不依賴海外市場也能創造龐大收益。在電視劇領域,與海外觀眾熟知的高製作韓劇不同,韓國本地最受歡迎的,其實是類似台灣八點檔的家庭倫理劇或復仇劇,其收視率屢屢突破30%。

音樂方面,除了年輕世代主導的偶像團體外,韓國國內仍存在龐大的中高年齡觀眾群,他們偏好傳統風格的「演歌」(Trot)。像林英雄、宋佳人等新一輩演歌歌手的粉絲數量和知名度,在韓國國內絕不輸給任何一線偶像團體。更重要的是,這些中年粉絲擁有更強的購買力與忠誠度,他們願意投入更多金錢與時間支持自己的偶像,形成穩定且強大的內需市場。

(韓國演歌歌手林英雄單曲MV)

此外,不僅是音樂和影視,美妝和韓服近年來也逐漸備受關注。早期,美妝產品在韓國通常以平價為賣點,然而在過去10年間,韓國的美妝行業迅速崛起,超越了日本,躍升為亞洲第一。而受到韓國古裝劇流行的影響,越來越多人選擇在景福宮或韓屋村周邊穿著韓服,無論是韓國民眾還是外國遊客,紛紛被這種體驗所吸引。作為展現韓國美學的象徵,韓服如今已在國際舞台上佔有一席之地。

《韓流憑什麼!》的最後一章也梳理了韓國近現代史上,美妝和服飾發展的歷史。原本比起日本或歐美品牌,被視為俗不可耐、不值一提的韓國美妝和服飾,過往發展歷程受到重新審視,成為如今席捲全球的K-美妝與K-服飾的重要前史。

這本書的意義不僅止步於歷史的記錄,更突顯出經由自我探索而實現文化自信的過程。韓國美妝與服飾的崛起,是全球K-文化版圖中的一部分,更是韓國在後殖民時代展現出的「自我再發現」與「文化重建」的鮮活案例。它體現出的不僅是工藝與創意的進步,更是一種對自身文化價值的深刻認同與重新定位。

在上述各種脈絡下,我們有必要重新審視台灣社會對於「韓流」現象的理解方式。當前台灣輿論普遍將「韓流」的成功歸因於政府的大量經費投入或政策推動,這樣的解釋模式容易忽略掉一個關鍵,即韓國文化的再興,並不是單純依靠資金堆砌而成,而是長期建立在文化再詮釋的努力及全民文化自信的提升上。

韓國透過後殖民時期對自我身分的深刻認知,將自己的文化從「被展示的文化」,進一步轉化為具有主體意識的「文化品牌」。這個過程讓韓國有能力去重新定義,屬於自己的美學價值與精神內涵。

對於台灣而言,這蘊含著一個極具啟發性的反思:與其單純模仿其他國家的宣傳手法,或急於向外推廣自身,更重要的是,從內部出發,再次喚醒對自身歷史、文化底蘊以及未來圖景的信心與自豪感。唯有如此,才能讓一個社會找到屬於自己的文化脈絡與核心價值。文化振興的真正意涵,或許正在於此。●

|

主編:金炫敬 |

|

主編簡介:金炫敬(Rosalie Kim) 英國維多利亞與艾爾伯特博物館(V&A)亞洲部門韓國藏品的策展人。她擁有建築與哲學背景,關注的領域包含數位時代韓國當代文化、工藝與設計的形成。在加入英國V&A博物館之前,她曾在韓國與歐洲擔任建築師,並曾在倫敦金斯頓大學(Kingston University)領導建築師工作室。 作為在歐洲成長的韓國人,金炫敬對於能夠在國際舞台上展示韓國文化感到自豪,並運用展覽等方式,希望促進不同文化之間的理解與交流。2022年策劃的展覽「Hallyu! The Korean Wave」在V&A博物館開幕,全方位展示韓國流行文化的興起與席捲全球的影響力。 |

韓流憑什麼!:全方位解析撼動世界的 韓劇、電影、K-POP、條漫與時尚

韓流憑什麼!:全方位解析撼動世界的 韓劇、電影、K-POP、條漫與時尚

從星盤讀鍾理和.射手座》觸見大地之心:出界的金星

滿州國,一個人們彷彿熟悉卻又極度陌生、籠罩著神秘面紗的國度,1932年誕生於中國東北,由溥儀擔任皇帝,以「五族協和」的「多民族國家」為建國目標,不過實質支配依然是日本人。那裡也有著許多傳奇的人物,如遊走國境界線的間諜川島芳子、謎樣歌姬李香蘭等。

1930年代在「大東亞共榮圈」中屬於被殖民者的臺灣人,遭受差別待遇已是日常,因而參與拓殖目標、前往滿州的人數不少,他們行囊裡帶著的除了為了生存的不得不然,或者還有對於未知的期盼。

臺灣作家鍾理和便是其中一人。出生日本時代的他始終堅持以中文寫作,1938年隻身遠赴滿州,而後遷居北京,直至二戰結束才又返回臺灣。

他是日後揭開1950年代白色恐怖序幕的《光明報》事件中,基隆中學校長鍾浩東的兄弟。鍾理和的作品曾被李行導演改編電影《原鄉人》,也被歌手林生祥以音樂化為專輯《大地書房》;2004年,正值第十一屆臺灣總統選舉前夕,鍾理和小說中的一句「原鄉人的血,必須流返原鄉,才會停止沸騰」,更被時任中共總理溫家寶引為對臺講話內容,社會輿論一時沸騰。

鍾理和是誰?他為什麼會前往滿州?他的中國經驗是什麼?有哪些創作?今天跟著小偵探一起認識,跨語世代作家系列最後一篇⸺⸺得年46歲的鍾理和,走過什麼樣的人生故事。

➤日水射手,直到停擺的無盡追尋

鍾理和,1915年12月15日生於屏東縣高樹鄉廣興村,與同父異母的兄弟鍾和鳴(後改名為鍾浩東)、姑表兄弟邱連球就讀鹽埔公學校。高等科畢業後,因體檢之故,未能報考高雄中學,轉入私塾學習漢文,18歲的他隨著父親遷居高雄美濃,協助布莊、林業事務與「笠山農場」的經營。懷抱藝術之夢的鍾理和,雖然無法赴日學畫,不願困守一隅的他於紙筆方寸之間,編織文學的廣袤宇宙,陸續完成多部未發表作品。

瀰漫濃厚書卷氣質的大戶少爺鍾理和,備受關注與喜愛,他在農場結識農工鍾台妹並與之相戀,這段跨越階級的同姓之戀,在當時民風保守的傳統客家庄中,掀起了現今難以想像的巨大波瀾。為了心之所愛,也為了對抗不問個體意願的重重束縛,24歲的鍾理和決心奔赴遠方,他在「滿州自動車學校」取得駕駛執照後,返臺領著台妹私奔至中國瀋陽⸺當時的滿州國。1941年一家人遷居北平,直到二戰結束,才搭乘難民船返抵臺灣。

打開鍾理和的星盤,我們首先會看見象徵靈魂意志與人生認同的太陽星座,落於火象星座射手,性格直率,自由奔放的熱情,行動力箭矢般地行疾如飛。太陽旁邊的水星,在占星學裡象徵著信息、溝通與學習的能量,則如希臘神話中的頭戴雙翼帽、手持雙蛇杖、並能隨意出入冥界的眾神信使赫爾墨斯(Hermes),行動機敏靈巧,思考狡黠。日水緊密合相於射手,吸附水星色彩的太陽,指向的是對於遠大高昂的理想,浩瀚無垠的精神探索特質。

除了小說、散文作品,鍾理和也留下能與它們相呼應的日記。在1942⸺1959年的日記中,鍾理和充分展現他自幼修習漢文的語言造詣,素筆描摹著「搖身一變的時代與搖身一變的人們」,尤其不論種族立場為何⸺日本人、中國人、美國人、甚或悲哀的白薯⸺臺灣人。

有趣的是,理應私密的「日記」內容,讀來卻與創作毫無二致,文字雖跳躍卻又暢快精煉,除了人物對話的大量出現,事件的氛圍烘托亦力透紙背。譬如他便透過日記記錄了二二八事件。返臺不久後為肺病所苦的鍾理和,於1947年1月進入臺大醫院,他隔著一堵牆,寫下了當時的所聞所歷,讀者跟隨著他的腳步彷彿電影運鏡,音聲栩栩:

如此筆法並非驟然出現。身為少數在戰前具有中國經驗的鍾理和,滿州國與北平時期即已有此書寫傾向。或由他人之顏照見諸己,或由我群面容折射內視,蟄伏人生地不熟的異國,對身分認同的深刻探尋,描述「與孫猴子相彷彿」的人間百態:大雜院生態、人性黑暗面、生活的意義與價值等,鍾理和鋒利如劍的思索與目光,透過小說與日記一覽無遺。

日水合相射手帶來的能量,除了毫無顧忌的心得評論,饒富哲思的無盡思索,綜觀記錄鍾理和所思所感的日記,我們可以發現數度進出療養院期間,他鍛鍊筆力未曾懈怠,靜觀局勢,閱讀書報,感思運命疾厄。時代、性別等差異都可能是書寫變因,鍾理和日記有如粗胚的狀態,可能也是作品題材的預寫與蒐集。原因無他,只因那些重要的事情,無法退讓的堅持。

➤出界的金星,不被認可的愛情,無言以對的時刻

無法退讓的堅持,我們亦可由鍾理和星盤中醒目的「出界」配置窺見端倪。

出界(Out of Bounds),是呼應天文觀測,古典占星學獨有的觀測技法之一,原應在太陽運行範圍⸺⸺南緯23度25分(S 23°25')至北緯23度25分(N 23°25')之間運行的行星,逸出常軌,落座範圍其外即為出界。行星出界在占星學裏意味著特立獨行的狀態,帶來的可能是敏感而極端的行為,也可能是無法想像的超凡表現。

鍾理和的星盤中出界行星有二:出界的水星象徵不受控制的思慮,落於魔羯的出界金星則象徵著他對於心之所向⸺生命中的愛與美,低調務實地追尋不渝,渴望一片新局。

為愛義無反顧,攜手私奔遠方,為鍾理和的人生投下劇變,命運之手卻沒有停止撥弄的意思,隨著多舛逆境一再打擊⸺⸺身體孱弱多病、家境窮困不振、一個孩子突然亡故、一個孩子因病殘疾,使得原本不相信命運的鍾理和,竟也開始自我懷疑。

婚戀是鍾理和作品的重要主題之一,登場於小說的「平妹」,原型即是在貧病交織的生活裏隻身扛起重擔的妻子鍾台妹,他們的性別分工迥異於當時社會,平妹是照顧家庭的一家之主,咬牙掙取生存物資,而「我」只能提壺熱茶慰勞田中勞動的妻子,練習操持家務。小說場景如現眼前,隱而未宣的罪疚、心疼、哀傷、不堪卻又無能為力的複雜情緒,沉甸甸地壓迫讀者的心:

➤創作是什麼?匍匐前行,終至土壤深處的大地之心

即使健康狀態起伏不定,為了分擔家計,鍾理和亦任職過鎮公所里幹事和代書助理。只是對於懷抱藝術之夢、認為「置生活於不顧也沒有關係」的他而言,瑣碎業務實為殘酷的靈魂拷問,在日記裡他不斷反思這些工作適不適合、值不值得,即使最終仍因體力不支而辭退。出界的金星除了象徵對於愛情的執著,我們也可以發現,創作之於他的意義超乎常人:

因為鍾浩東的鼓勵,鍾理和對寫作產生興趣,終至無法放棄,寫作為他帶來心靈慰藉,也帶來無盡煩憂。不同於日記直白的批判風格,或在中國時期描摹人性的銳利筆觸,返鄉後融入農村生活的鍾理和,書寫主題始終圍繞著故鄉美濃,筆調溫潤而節制,隱藏的情緒凝鍊透徹。

依然孜孜寫稿、態度嚴謹的鍾理和,在與文友通信中不諱言表示,無法接受僅獲名聲無相應的稿酬待遇,這對應了他甘願承擔的家庭責任,也對應了金星魔羯對於物質目標的重視,以及試圖於現實與理想之間取得穩定的努力。

如同不起眼的土元素,物質目標看似沾染人間煙火的「庸俗」形象,卻隱含了自我價值展現、珍視的情感、與維繫身心的關鍵。一旦失去,自不能擁有追求夢想的餘裕;若不得不向麵包低頭,卻又無法違背底心夢想。現實和理想的拉鋸,有無達到平衡甚或終止的可能?命運不總能如願,人們如何尋得出路?

關乎志業的永恆命題,時時考驗著鍾理和這一輩的省籍作家。面對國籍轉換,資源分配不均的社會局勢,失去話語權的他們,因為客籍作家的鍾肇政發起《文友通訊》,共感人生境遇,互評彼此作品,這份素樸的文學同人誌如同漆黑裡的一盞燈火,讓鍾理和發現其實「自己並不是孤軍奮鬥」,友群的溫暖如此真實,如同他在土壤深處感受的溫度:

➤跨越語言的一代:冥王星的對望,魔羯的乍離之影

就在結識多名知心文友,文章陸續見刊,彷彿即將迎來春暖之際,1960年,46歲的鍾理和在寫稿途中肺病復發,咳血身亡,「連棺材都沒有,沒有親戚,沒有朋友... 是鎮公所捐給我們的白木棺材...」近二十年後,由文友發起、民間籌資設立的鍾理和紀念館在1983年開幕,鍾鐵民提及父親驟然離世的往事,眼眶泛紅,聞者無不哽咽鼻酸。

人生一程所求為何?有限的生命應當「浪費」於何處?如同星盤中出界的金星,一輩子坎坷的鍾理和未曾放棄心中摯愛,只是毅然堅決的行動背後,他其實也曾懷疑自己在面臨抉擇的當下,是否做了「正確」的決定?如同出生星盤中正負錯綜揉合的行星配置,光明身後必然存有的黑暗,好與壞,愛與恨都是雙生疊加的關係,雕琢人們生命的縱深。

生於1914~1939年,同為冥王巨蟹世代的葉石濤、郭良蕙、呂赫若、聶華苓、陳秀喜、張秀亞與鍾理和等7位作家,生活在世界大戰勃發的劇變環境,或者越境、或者歸零,他們面對語言、文化、家國的重層考驗⸺不只國族邊境,也是內在之家,自我疆界的重新構築。或許心中傷感,感覺脆弱,他們仍奮力搏擊,蜷伏靜待透光黎明。

70年後,冥王星於2008年進入了巨蟹座的對宮摩羯座,在這段時間,政經、疫情、性別與父權結構等,看似亙久穩固的舊有秩序陸續崩塌裂解,直至2024年底落座水瓶,科技飛向未知宇宙,迎來飄忽詭譎的風象世代,人際界線、交流溝通和理解難題,成為數位時代的焦點。

鍾理和的110歲冥誕前夕,島嶼局勢依舊動盪不安,回望作家們生命裡那些無言以對的時刻,波濤駭浪或許也是孕育無比韌性的土壤。作家的筆既是他們存在的證明,矛盾情緒交疊織就的真實圖景,也為後世留下溫熱火光,讓我們在未曉航道裡繼續思索並且尋找,屬於自己和這塊土地,獨有的價值與意義。●

參考書目

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

從星盤讀作家

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量