撰文:林文心(作家、博士生)

本年度的決審會議在暑氣未消的臺南展開。由陳雨航擔任主席,並邀請李金蓮、魏貽君、葉佳怡、朱嘉漢、張娟芬與李進文等作家學者齊聚,共同決議得獎作品。

首先進行第一輪投票。由於投票結果無獲三票作品,獲得四票以上者直接晉級,而兩票以下作品則由個人推薦。

關於數部女性小說家之作,朱嘉漢表示《邊界 那麼寬》雖然情節過度浪漫,但能感受到作者對人物及鄉土文化的愛,整體而言是優秀作品。李進文則指出本書節奏輕快,聲調爽朗且具生命力,且不流於女性自我成長的俗套結局。

《秀梅》則獲得魏貽君的大力推薦,指出作者不僅挑戰以華語寫出客語中的海陸腔,且達到高度協調,讓人佩服。同時,書中由女性角色所帶出之家族史、生命史,以及飲食書寫等面向,以豐富的細節精準呈現出時代轉變的軸線。葉佳怡則點出,本書側面帶出女性的高度能動性,且女性角色間的關係並不刻板,反而展現出合作、理解、妥協等立體樣貌。

至於《胼胝》則被陳雨航形容為「平凡的故事、不簡單的小說」,指出這部小說情節不驚人,生活氣味強烈,但會為讀者帶來「小小的肯認」,也正是因為作品並不宏大,作者佈局的能力才難以忽視,尤其小說的結尾深具韻味。

而長篇小說《一千顆星星在跳舞》的反思與疑問打動了陳雨航。他說明:「這就是中年男同志的獨旅,在獨旅中帶出了哲思、信仰與愛的深刻。」魏貽君表示同意,認為本書在文字上深具吸引力,敘事雖不張揚,卻優雅而哀傷。然而資深作者必須縱向地與自我競賽,多數委員們也同意,小說中傷痕的源頭似乎需要為讀者提供更多的線索。

至於短篇小說,葉佳怡選擇了《在女與公之間》,認為作者創造出不同於西方典範的獨特小說感。然而陳雨航與其他委員皆指出,儘管本書的文字聰慧,但敘說的慾望過於強烈,且朝向學術語言靠攏,或許可以嘗試更普世化,以接觸讀者。

而《伊萬的踟躕:卓璽的11篇小說》被李進文稱為「我們所期待的那種短篇小說」,表示作者將既有的形式做到最好,使人聯想起美國小說家瑞蒙.卡佛(Raymond Carver),特殊的幽默聲腔也讓故事充滿渲染力,整體而言舉重若輕,甚至以詩意傳達了深刻意涵。

李金蓮則喜歡作者的口氣,認為其捨棄常見的優雅菁英敘事風格,反而帶出獨有的粗獷氛圍。同時委員們都留意到作者在人稱觀點方面的自由轉換,陳雨航說,這樣的技術使小說的靈活度提升,也帶出一種遊戲般的態度。魏貽君進一步指出,作者有著跳脫樣板的輕盈,卻並不遺忘原住民族對生存尊嚴的堅持,具有將原住民文學往長篇作品發展的潛力。

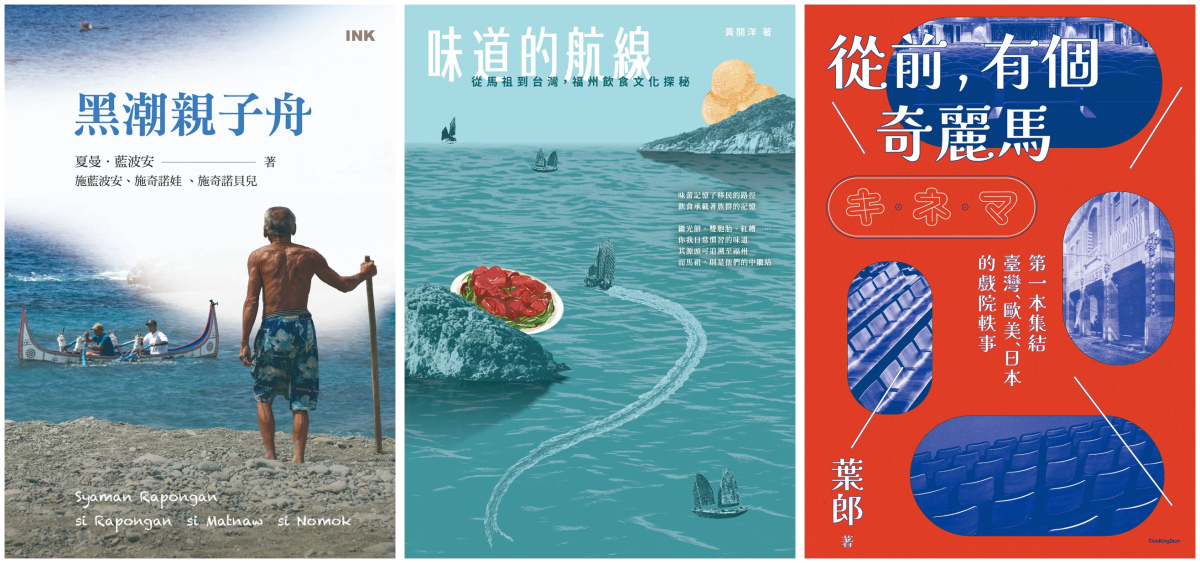

在散文與非虛構文類方面,朱嘉漢從《黑潮親子舟》的完成方式中,讀出一種屬於文學的感動,認為無論是傳承意涵、對話方式,或者書名與內容形式的一致性,都有其可觀之處。委員們認為本書延續了作者許多優點,亦回應了過去書寫的脈絡,更進一步地討論了如何在合集之中將主題突顯的問題。

接著,李進文談及《味道的航線:從馬祖到台灣,福州飲食文化探秘》,認為其於編排上或許略有不足,但探詢馬祖與臺北的飲食連結,甚至將地理範圍擴大至福州、馬來西亞、紐約等地,展現廣博視野。更在這樣的視閾之下,將飲食變作一種語言的聲音,從而與福州話發生跨地域連結。於田調與訪談方面也見出用功,讀來暢快而帶有野性的力量。

張娟芬則表示,非虛構文類必然擔負「說明性」的功能,若能更適切地梳理資料,可避免讓讀者迷航;至於在文化與語言方面,馬祖長期作為前線戰地,其在地經驗與歷史積累有其獨特性,與福州的關係亦相對複雜,而書中對於馬祖語言文化的若干記載,也似可商榷。至於以電影為主題的《從前,有個奇麗馬》則引發陳雨航的閱讀趣味,委員們一致認同作者擅長於說故事,李金蓮更讚嘆於作者消化資料的功力,表示其將文獻自然調度而不顯痕跡,使人佩服。

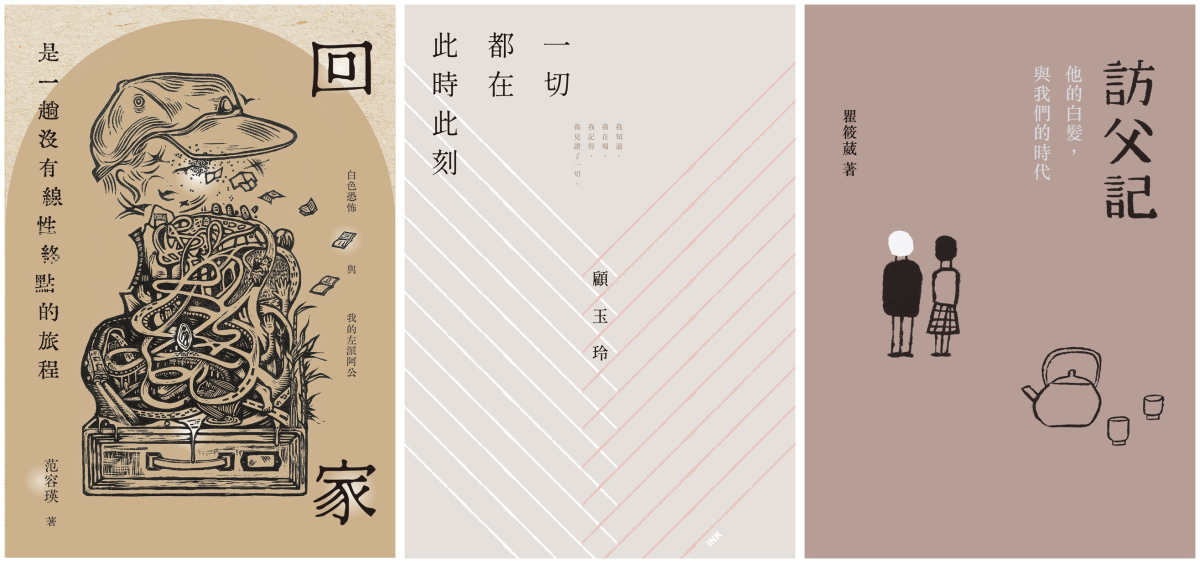

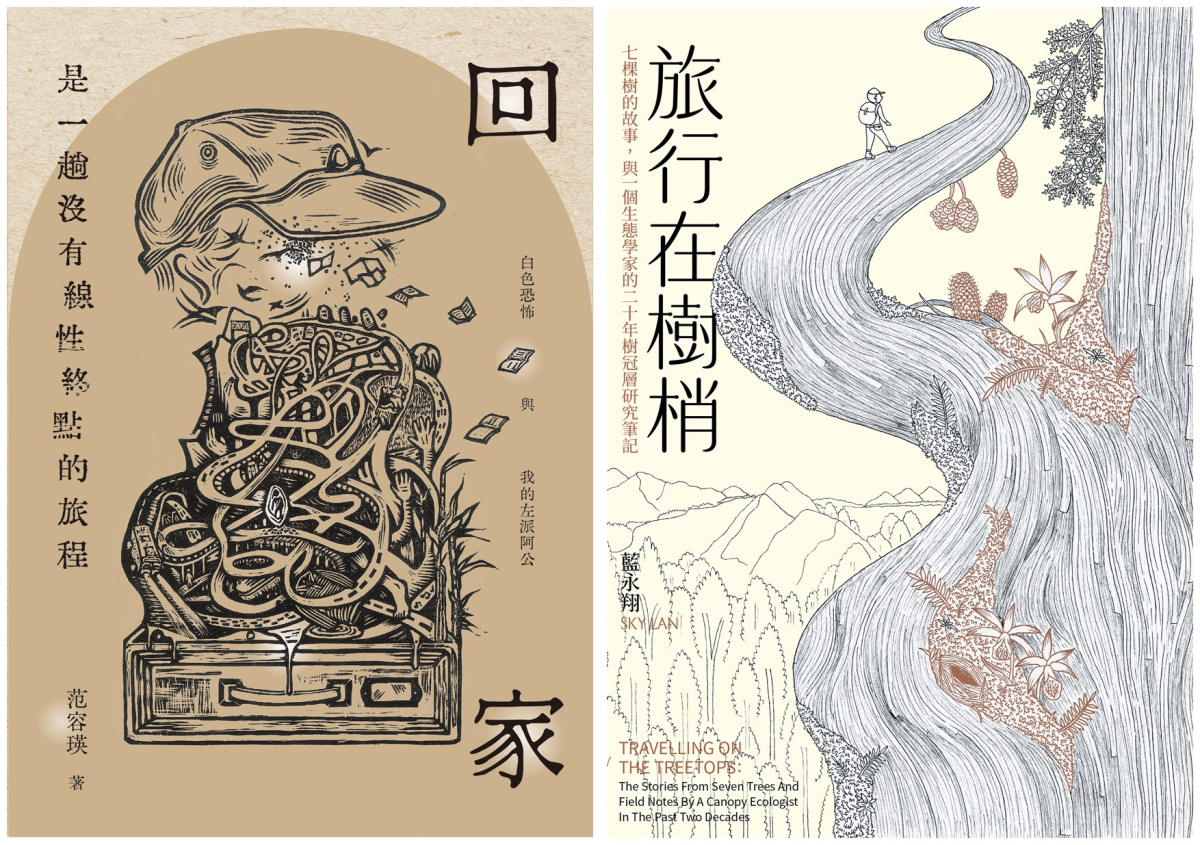

葉佳怡指出,《回家是一趟沒有線性終點的旅程:白色恐怖與我的左派阿公》乍讀平穩,但作者結合自身的觀點與研究員的學術報告,在設計上頗具層次,讀來也相當生猛有力。李金蓮同樣表達肯定,表示本書作者深具文采,並使用收斂、節制的寫法,盡可能與傳主保持距離;此外,敘事不刻意賣弄學術名詞,卻能讀出學術訓練所賦予的眼光,在題材方面亦頗具重要性。然而魏貽君與朱嘉漢皆談及政治正確的框限,期待能讀出更多突破;張娟芬則認為,儘管書中並陳了多元視角,但可思考如何更有效地統合,以帶出具分析性的眼光,也讓作品更加完整。

接著,李進文推薦《一切都在此時此刻》,其以故事切片為引,牽動思考與情懷,既不匠氣也有效表現出動態感。張娟芬則認為本書具有強烈且渾然天成的文學性, 在非虛構寫作的框架中講出完整而明確的短篇故事,並刻劃出鮮明的人物性格,而且文字聲腔自然。

這本書與《訪父記:他的白髮,與我們的時代》記載的是同樣一段時期,就是解嚴前後;只是《訪父記》著重巨觀的民主議題,《一切都在此時此刻》則以充滿情感的寫法,聚焦在階級、工傷等議題,翻轉大眾對弱勢者的既定印象:「那不是靠意識形態、理念先行的翻轉,而是使書寫對象躍然紙上,展現書寫的力量。」

詩集方面,《早點睡。不要怕妳四叔》獲得李進文的肯定,指出詩集打破了對情緒節制的慣習,展現豐富的情緒,更完整保留一種激進而野生的氛圍。在語言方面也勇於挑戰主流秩序並跳脫框架,同時維持著整體的協調與一致,從而創造出獨特的聲腔、節奏與音樂性。以臺灣的現代詩發展而言,無論是語彙還是形式皆有著啟示意義。而張娟芬則提到本書書名一針見血:「作者一說不要怕,我就好害怕,不僅怕四叔,也怕那個不問原由就要壓抑她、叫她早點睡的人。一句話就推倒了恐懼的骨牌。」

同時,她也支持《第一事物》,因為得以直覺式地讀出詩意與尖銳。李進文則認為,作者不但深具企圖心,技術含量也高,在有限的篇幅中,以深度的思慮進行了文字的減法,甚至能夠在精煉的文字中維持意象濃度,雖不好親近,但確實是冷抒情與知性兼具。朱嘉漢同樣考慮到讀者的問題,認為《第一事物》捨去美化與裝飾,趨向了一種乾淨的狀態,此一狀態雖然迷人,卻難以親近。於是為讀者指引出清楚路徑的《在我身體裡的那座山Talatokosay A Kapah》,則獲得朱嘉漢的肯定,認為詩句間表達了年輕作者的企圖心。

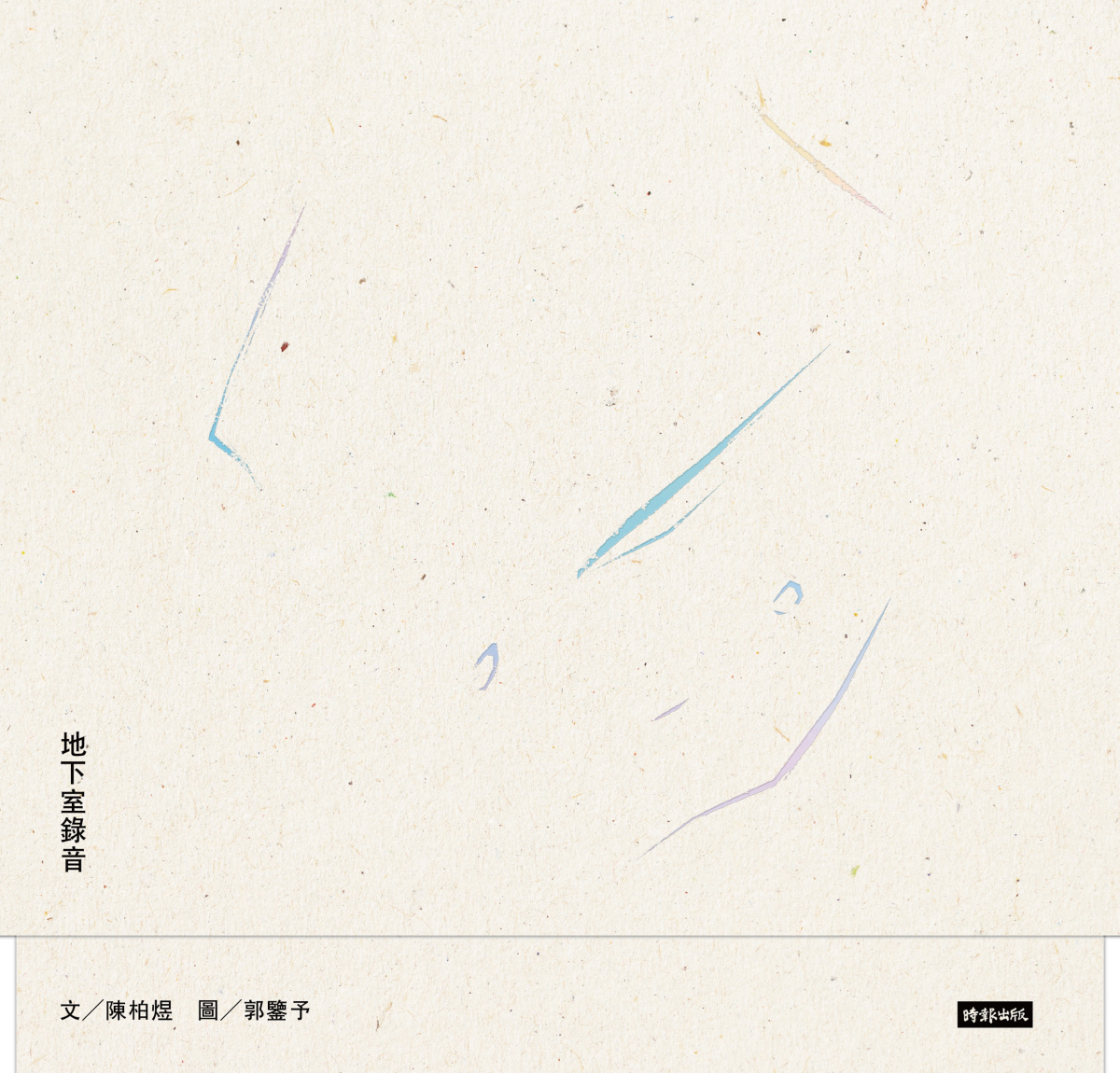

至於形式特殊的《地下室錄音》則受到委員們的關注,葉佳怡指出本書不但有詩的企圖,也展現出聲音性的操作,在閱讀過程中,可以感受到質地以及媒材所產生的效果,於是「書名『錄音』,實際上指出了文學被物質化的過程。」李金蓮則開心於遇見這樣打破一般出版形式的作品,隨著反覆的閱讀,腦海逐漸出現影像──法國電影般如詩的影像。

至於形式特殊的《地下室錄音》則受到委員們的關注,葉佳怡指出本書不但有詩的企圖,也展現出聲音性的操作,在閱讀過程中,可以感受到質地以及媒材所產生的效果,於是「書名『錄音』,實際上指出了文學被物質化的過程。」李金蓮則開心於遇見這樣打破一般出版形式的作品,隨著反覆的閱讀,腦海逐漸出現影像──法國電影般如詩的影像。

但許多委員都談及裝幀,陳雨航表示《地下室錄音》的圖文都讓人非常享受,然而閱讀上的阻礙卻難以忽視;李進文肯定本作的實驗企圖,也欣賞慧黠精巧的文字,但認為裝幀設計影響了閱讀舒適,且固定的文字篇幅也框限了節奏,在音樂的捕捉上,描述性似乎大過展示性。

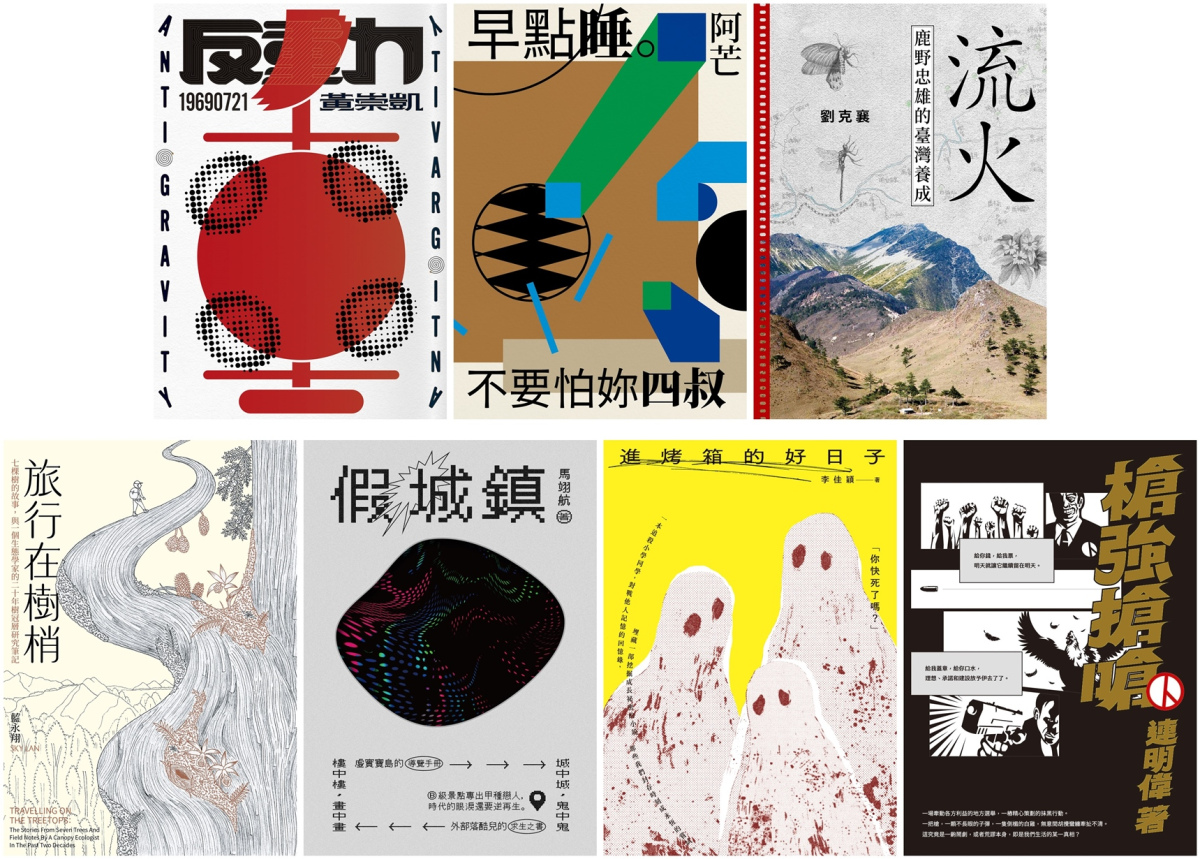

第一輪討論於此告一段落,經委員決議,《地下室錄音》、《秀梅》、《伊萬的踟躕》、《回家是一趟沒有線性終點的旅程》、《訪父記》、《一切都在此時此刻》、《早點睡。不要怕你四叔》、《第一事物》與《一千顆星星在跳舞》進入下一輪票選名單。緊接著針對得票四票以上作品進行討論。

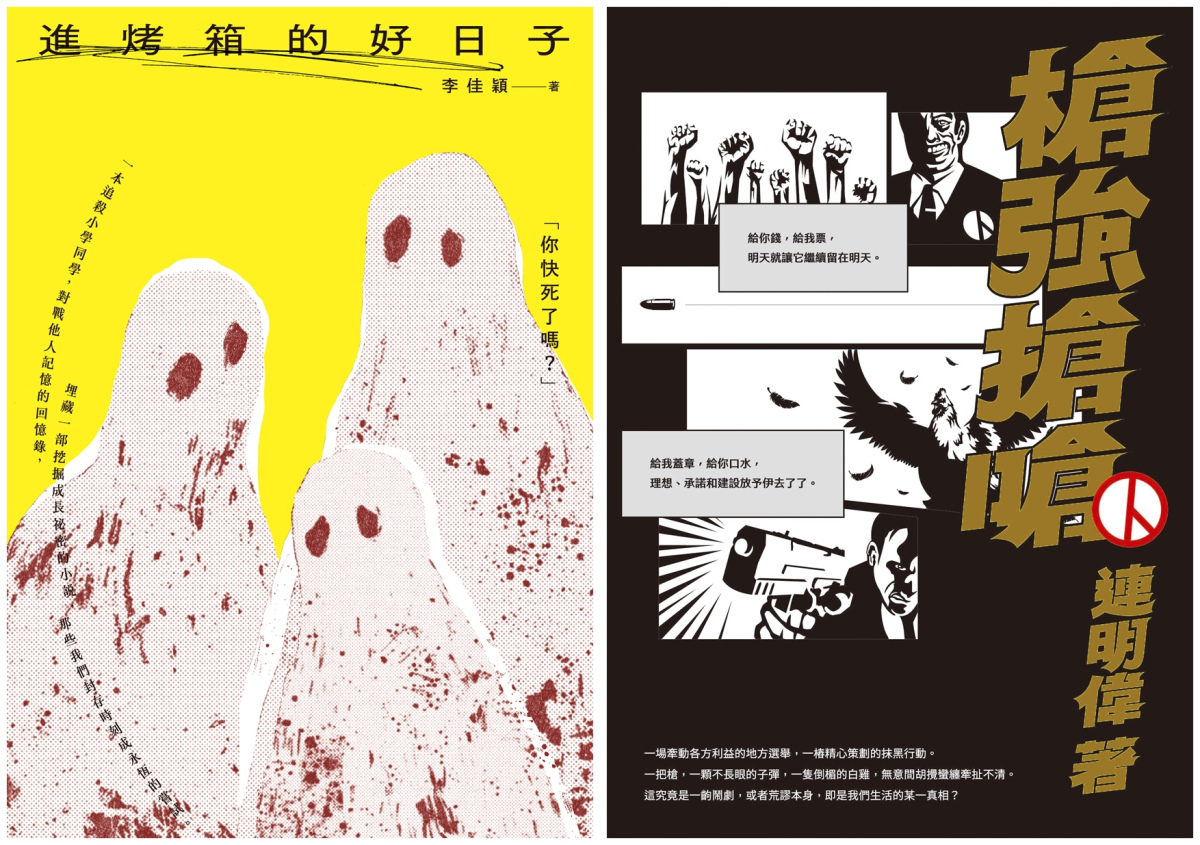

首先是數部長篇小說。《進烤箱的好日子》在形式上獲得眾人的肯定,李金蓮認為作者有效地示範如何為一個普通故事找到最恰當的形式結構,讓作品內在具備豐富層次。葉佳怡更進一步表示,本作在形式與主題的明確呼應,是其卓越之處——記憶與虛構的辯證恰恰呼應了母親與敘事者之間的視野落差,而作者所設計的小說形式完美地讓兩種看似衝突的經驗共存:「孩子被拋棄的創傷與母親沒拋棄孩子的自我認知,二者在小說中同時存在。」此外,無論是自然白描的敘事、微小事物的捕捉,還是趣味的提煉,都獲得了委員們一致的讚賞。

同樣展現出成熟小說技巧的還有《槍強搶嗆》。魏貽君認為,該作從選舉事件中的荒謬與現實切入,敘事老練並且有趣。李金蓮則在如此喧嘩的敘事之下,體察到作者對故鄉的留情。而李進文也著迷於本作的易讀特質與精彩的行話,表示其語言表達極盡華麗,卻能夠用通俗性去昇華美感,相當難得。陳雨航認同此說,並形容《槍強搶嗆》的敘事「口沫橫飛」,但這樣誇張的作法卻有效地象徵了臺灣的地方政治。

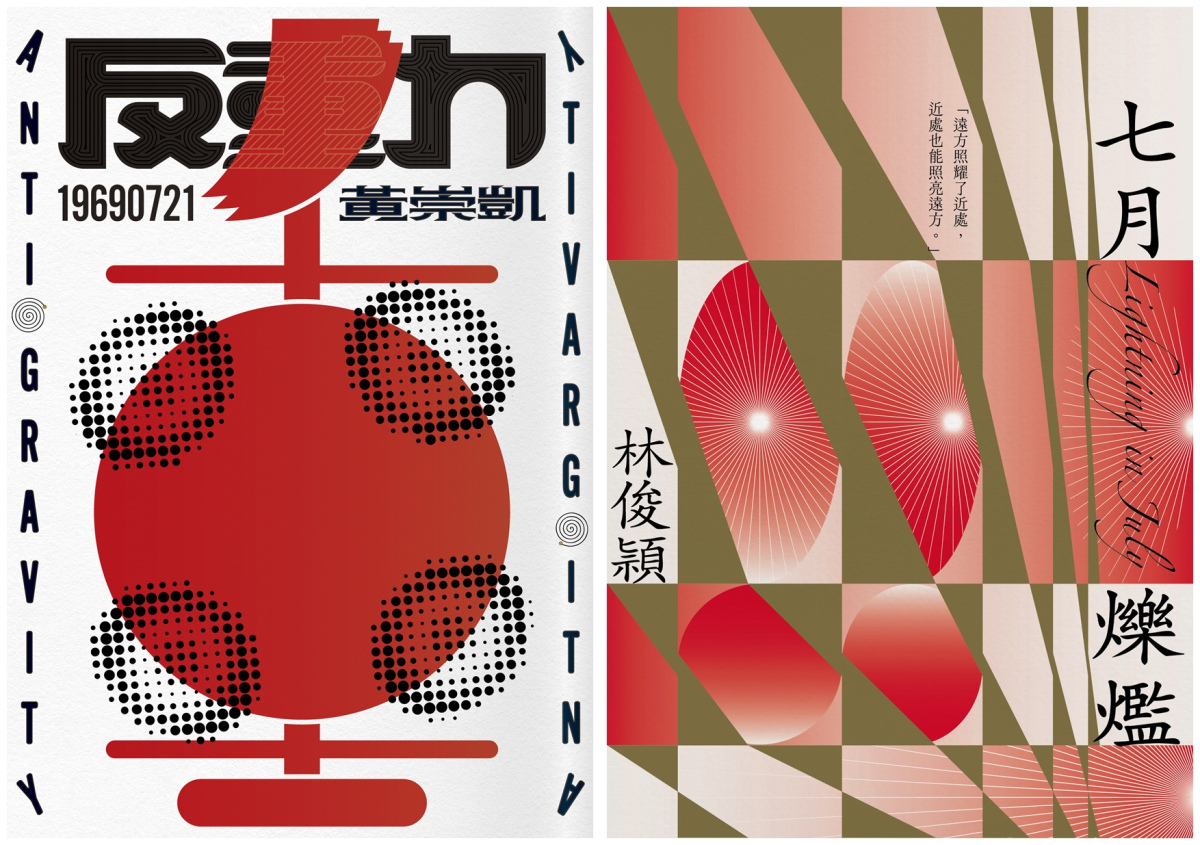

而同代作家黃崇凱的《反重力》,同樣以小說回應了臺灣的歷史與未來,張娟芬指出,《反重力》在時間感上的捕捉相當確實,不會讓讀者有出戲的感受;然而人物關聯性似乎僅收攏於1970年代,似乎略顯稀薄。朱嘉漢接著點出《槍強搶嗆》的結構極盡鋪張、內容刺激辛辣,確實走出了自己的文學定位,但必須面對難以收束的風險;相對的,《反重力》在形式上,相比於作者先前游移於長短篇之間,如今似乎朝向了一種更宏大而統一的敘事。同時,對兩位中生代小說家而言,如何自我突破都是值得關注的問題。

而魏貽君認為,《反重力》有著「旋轉木馬式的寫法」:「將整個1970年代許多重要的政治事件與受難者並陳,而歷史創傷就是中軸。」於此,書名所謂「重力」,更是隱喻著極權政治如何使得歷史失重。

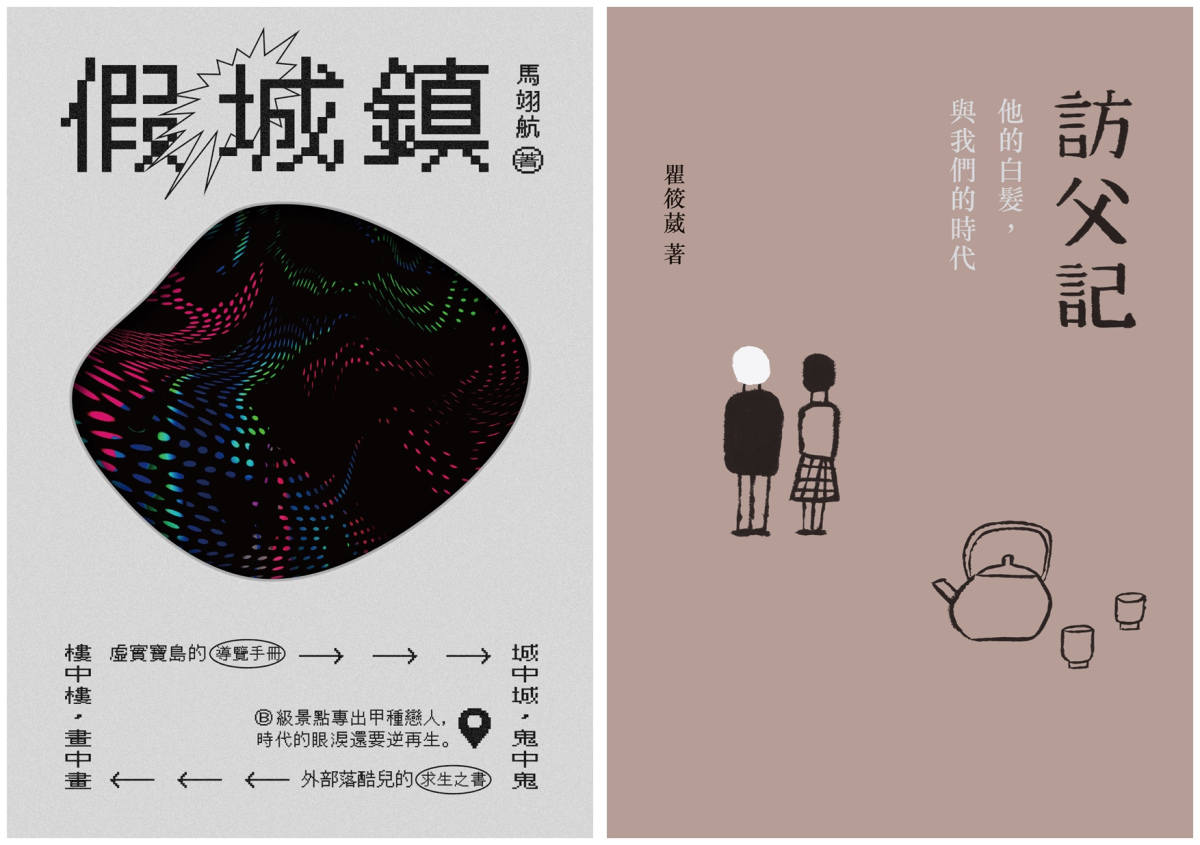

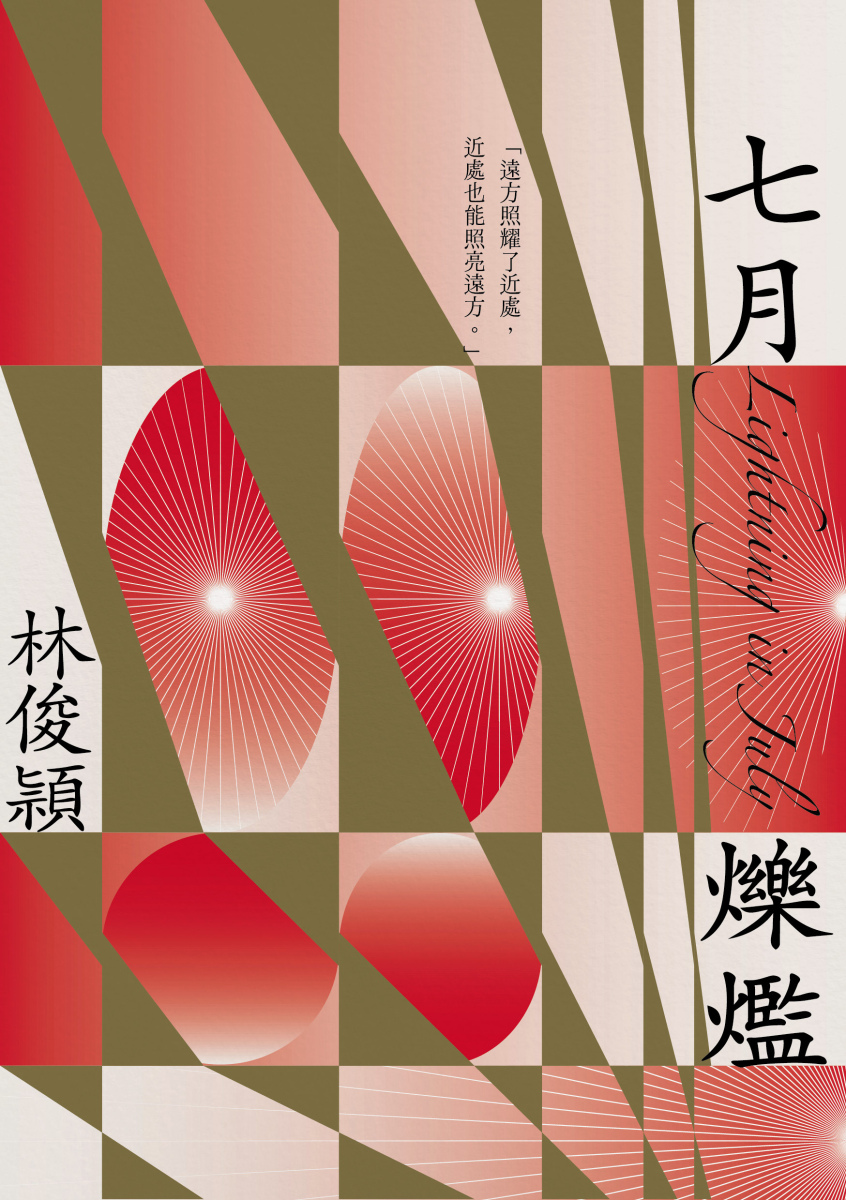

隨後,年代僅略早於1970的《七月爍爁》則在討論中形成一有趣的對照,葉佳怡點出,無論是語言還是時代,《七月爍爁》所呈現的樣貌不同於主流社會的想像,塑造出完全不同的日治風貌,更精準地使用了爍爁(閃電)的意象。隨後委員們則針對本書的台語書寫進行討論,作者具標誌性的台語書寫,儘管對讀者而言或許不容易進入,但當中的美學技術卻難以忽視。

陳雨航便指出,不僅書中的台語書寫透出古雅典麗的氣韻,作者在用典方面也揭示了自身的博學。而朱嘉漢則談及小說語言的原創性,表示《七月爍爁》的語言高度是幾乎連作家本人都難以再次複製,足見其強大,至於閱讀上的困難,或許也正意味著作者在捨棄大眾後,於文學上更大的追求,展示一種獻身的姿態,讓人敬佩。

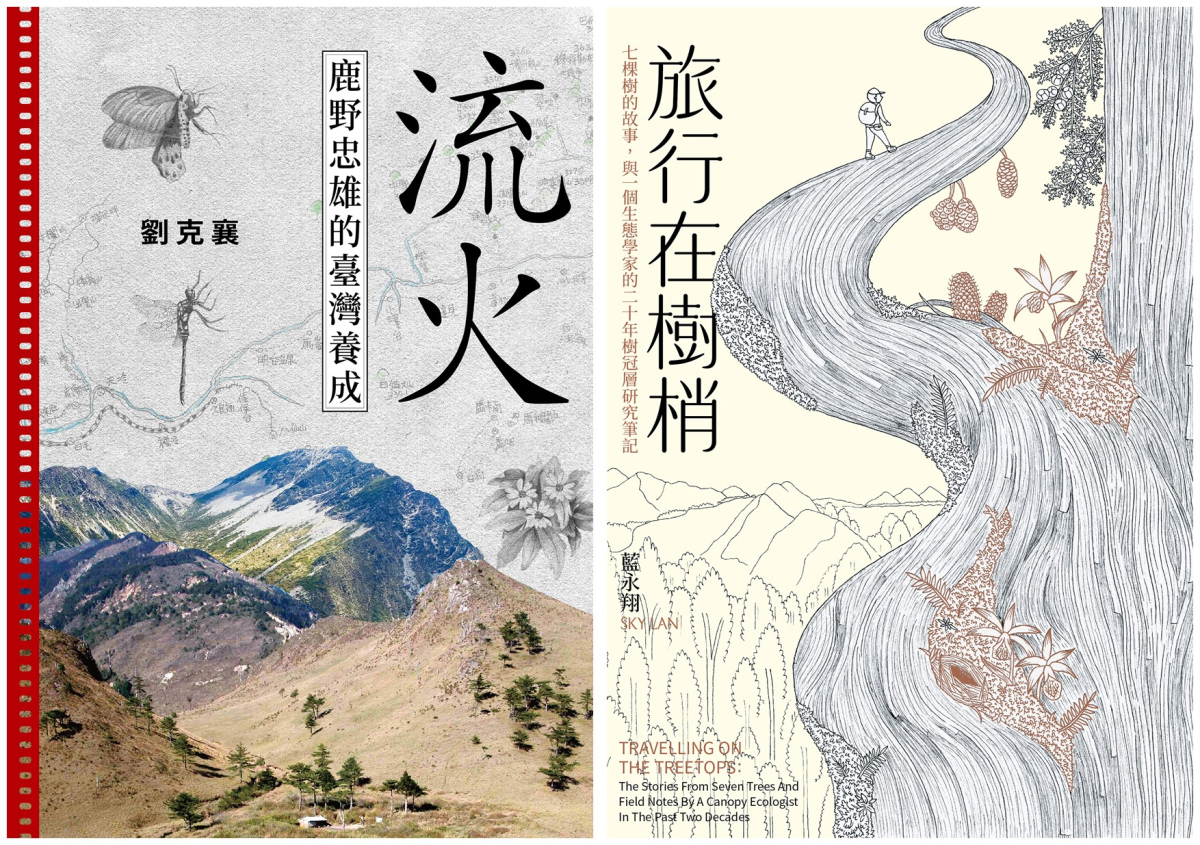

接著是語言靈活的散文《假城鎮》,朱嘉漢認為,相對私我的散文經常在書獎中通常較弱勢,很容易被非虛構所取代,但本作使人眼睛一亮。委員們分析《假城鎮》的敘事語言,提及其愛用諧音卻不落俗套,反讓散文容納了多種聲音,而敘事的靈活性在於作者經常顧左右而言他,卻從不脫軌,讓種種看似不相干的事物彼此連結。李進文認為作者體貼而細心,在敘說的同時也正聆聽、觀察著周遭。

李金蓮則談到書中對原住民文化的描寫,無論是學習族語的過程,還是描述親戚贈送部落服飾,物質性的描寫在在展現知識的魅力,對細節認真卻不沈重,也帶出生活氣:「那是看到藍天白雲的快樂。」而葉佳怡同意「體貼」之說,認為正是因為體貼,於是文字幽默而不難入口,但細細體察,於幽微處仍存在著批判性,例如「為什麼同志器官捐贈會被拒絕?為什麼我要裝成異性戀?」敘事間的嬉鬧戲謔似假卻真,而傷心與憤怒亦是如此,作者細緻地縫合情感層次,回應了書名「假」的諧音與辯證。

最後則是非虛構作品的討論。《訪父記》既碰觸父女關係,也勾勒臺灣轉型正義的歷史。朱嘉漢認為書中處理親情的部分尤其出色;但他同時也拋出疑問:「書名談到『我們的時代』,那個『我們』究竟是誰?」李金蓮等人皆談及文字穩定度的問題,認為或許是因為女兒身分,文字也顯得較為隨興。葉佳怡也回應,在書名「時代」的聲稱底下,難免感受到定位的模糊,也能讀到「女兒寫爸爸」與「採訪者寫瞿海源教授」之間的拉鋸。

魏貽君則表示,正因為作者身處「女兒」這樣獨特的生命位置,於是可以去干擾、去打斷,反而製造出屬於文學的角落——當父親奔走於社運現場時,也造成了父女親情的不連貫性,因此在這樣的非虛構當中,反而能讀出散文式的情感辯證。張娟芬則表示,本作的優點在其溫潤:「用溫潤的眼光重返歷史、用溫潤的眼光看待父親。」

以深厚知識累積而成的《流火:鹿野忠雄的臺灣養成》則獲得委員們一致的讚嘆,認定本作勢必帶來長久的影響力,更深具啟示意義。李進文表示,自己並非自然寫作的理想讀者,卻依舊被作者感動,全書的文學性鮮明而強烈,而融合了傳記、自然寫作與散文的複合形式,也開啟了新的寫作路線。

李金蓮則對作者的誠懇表達推崇,認為劉克襄在文字上維持著一種獨特的素樸,語言容易親近卻體現出詩意。她說:「作者的寫作功力是在自然、文學與知識的交匯處展現。」委員們亦談及《流火》所凝聚的時代精神,陳雨航注意到書中不僅談鹿野忠雄,也觸及日治時期或戰後的文學家、詩人與政商名流的交鋒。朱嘉漢總結:「這樣的作品有自己的未來性,或許不一定在當下被人留意,但已經樹立了經典。」

而同樣以自然為主題的《旅行在樹梢:七棵樹的故事.與一個生態學家的二十年樹冠層研究筆記》則被李金蓮認為「寫出了科學的美感」,儘管能夠讀出文學技術上的生澀,但誠如魏貽君所言,將如此學術的題目寫出情感與美感,已經深具文學性:「整本書展現出一種固執且頑強的生命力,讓人相信作者正在做一件他所深愛的事情。」

在所有書目都經過了數輪的討論與投票後,委員們進行最終表決,《七月爍爁》榮獲「金典獎年度大獎」,《旅行在樹梢》則同時獲得蓓蕾獎與金典獎。本年度金典獎結果正式出爐,儘管許多作品失之毫釐,是為遺珠,然而正是因為創作的多元繁盛,才得以共同照見臺灣文學創作再一年的豐饒。●

榮膺年度大獎的小說《七月爍爁》,作者林俊頴將無法復返的故鄉──北斗幻化為斗鎮,從攜妻子自日本光榮返鄉的七舅公起筆,面對被殖民過的家鄉,透過拋問與對照,呈現殖民議題的繁複面向,猶如一道霹靂閃現的雷電,為日治時期的鄉土文學投射全新風景。全書以華、台語交錯書寫,「爍爁」(sih-nah)意指「閃電」,全書從用典可見其博學,而其台語書寫也透出古雅典麗的氣韻,深富原創性的小說語言,更立下難以複製的高度,獲得決審委員們的高度肯定。

榮膺年度大獎的小說《七月爍爁》,作者林俊頴將無法復返的故鄉──北斗幻化為斗鎮,從攜妻子自日本光榮返鄉的七舅公起筆,面對被殖民過的家鄉,透過拋問與對照,呈現殖民議題的繁複面向,猶如一道霹靂閃現的雷電,為日治時期的鄉土文學投射全新風景。全書以華、台語交錯書寫,「爍爁」(sih-nah)意指「閃電」,全書從用典可見其博學,而其台語書寫也透出古雅典麗的氣韻,深富原創性的小說語言,更立下難以複製的高度,獲得決審委員們的高度肯定。

2025臺灣文學獎金典獎.決審會議側記》再一年的豐饒

撰文:林文心(作家、博士生)

本年度的決審會議在暑氣未消的臺南展開。由陳雨航擔任主席,並邀請李金蓮、魏貽君、葉佳怡、朱嘉漢、張娟芬與李進文等作家學者齊聚,共同決議得獎作品。

首先進行第一輪投票。由於投票結果無獲三票作品,獲得四票以上者直接晉級,而兩票以下作品則由個人推薦。

關於數部女性小說家之作,朱嘉漢表示《邊界 那麼寬》雖然情節過度浪漫,但能感受到作者對人物及鄉土文化的愛,整體而言是優秀作品。李進文則指出本書節奏輕快,聲調爽朗且具生命力,且不流於女性自我成長的俗套結局。

《秀梅》則獲得魏貽君的大力推薦,指出作者不僅挑戰以華語寫出客語中的海陸腔,且達到高度協調,讓人佩服。同時,書中由女性角色所帶出之家族史、生命史,以及飲食書寫等面向,以豐富的細節精準呈現出時代轉變的軸線。葉佳怡則點出,本書側面帶出女性的高度能動性,且女性角色間的關係並不刻板,反而展現出合作、理解、妥協等立體樣貌。

至於《胼胝》則被陳雨航形容為「平凡的故事、不簡單的小說」,指出這部小說情節不驚人,生活氣味強烈,但會為讀者帶來「小小的肯認」,也正是因為作品並不宏大,作者佈局的能力才難以忽視,尤其小說的結尾深具韻味。

而長篇小說《一千顆星星在跳舞》的反思與疑問打動了陳雨航。他說明:「這就是中年男同志的獨旅,在獨旅中帶出了哲思、信仰與愛的深刻。」魏貽君表示同意,認為本書在文字上深具吸引力,敘事雖不張揚,卻優雅而哀傷。然而資深作者必須縱向地與自我競賽,多數委員們也同意,小說中傷痕的源頭似乎需要為讀者提供更多的線索。

至於短篇小說,葉佳怡選擇了《在女與公之間》,認為作者創造出不同於西方典範的獨特小說感。然而陳雨航與其他委員皆指出,儘管本書的文字聰慧,但敘說的慾望過於強烈,且朝向學術語言靠攏,或許可以嘗試更普世化,以接觸讀者。

而《伊萬的踟躕:卓璽的11篇小說》被李進文稱為「我們所期待的那種短篇小說」,表示作者將既有的形式做到最好,使人聯想起美國小說家瑞蒙.卡佛(Raymond Carver),特殊的幽默聲腔也讓故事充滿渲染力,整體而言舉重若輕,甚至以詩意傳達了深刻意涵。

李金蓮則喜歡作者的口氣,認為其捨棄常見的優雅菁英敘事風格,反而帶出獨有的粗獷氛圍。同時委員們都留意到作者在人稱觀點方面的自由轉換,陳雨航說,這樣的技術使小說的靈活度提升,也帶出一種遊戲般的態度。魏貽君進一步指出,作者有著跳脫樣板的輕盈,卻並不遺忘原住民族對生存尊嚴的堅持,具有將原住民文學往長篇作品發展的潛力。

在散文與非虛構文類方面,朱嘉漢從《黑潮親子舟》的完成方式中,讀出一種屬於文學的感動,認為無論是傳承意涵、對話方式,或者書名與內容形式的一致性,都有其可觀之處。委員們認為本書延續了作者許多優點,亦回應了過去書寫的脈絡,更進一步地討論了如何在合集之中將主題突顯的問題。

接著,李進文談及《味道的航線:從馬祖到台灣,福州飲食文化探秘》,認為其於編排上或許略有不足,但探詢馬祖與臺北的飲食連結,甚至將地理範圍擴大至福州、馬來西亞、紐約等地,展現廣博視野。更在這樣的視閾之下,將飲食變作一種語言的聲音,從而與福州話發生跨地域連結。於田調與訪談方面也見出用功,讀來暢快而帶有野性的力量。

張娟芬則表示,非虛構文類必然擔負「說明性」的功能,若能更適切地梳理資料,可避免讓讀者迷航;至於在文化與語言方面,馬祖長期作為前線戰地,其在地經驗與歷史積累有其獨特性,與福州的關係亦相對複雜,而書中對於馬祖語言文化的若干記載,也似可商榷。至於以電影為主題的《從前,有個奇麗馬》則引發陳雨航的閱讀趣味,委員們一致認同作者擅長於說故事,李金蓮更讚嘆於作者消化資料的功力,表示其將文獻自然調度而不顯痕跡,使人佩服。

葉佳怡指出,《回家是一趟沒有線性終點的旅程:白色恐怖與我的左派阿公》乍讀平穩,但作者結合自身的觀點與研究員的學術報告,在設計上頗具層次,讀來也相當生猛有力。李金蓮同樣表達肯定,表示本書作者深具文采,並使用收斂、節制的寫法,盡可能與傳主保持距離;此外,敘事不刻意賣弄學術名詞,卻能讀出學術訓練所賦予的眼光,在題材方面亦頗具重要性。然而魏貽君與朱嘉漢皆談及政治正確的框限,期待能讀出更多突破;張娟芬則認為,儘管書中並陳了多元視角,但可思考如何更有效地統合,以帶出具分析性的眼光,也讓作品更加完整。

接著,李進文推薦《一切都在此時此刻》,其以故事切片為引,牽動思考與情懷,既不匠氣也有效表現出動態感。張娟芬則認為本書具有強烈且渾然天成的文學性, 在非虛構寫作的框架中講出完整而明確的短篇故事,並刻劃出鮮明的人物性格,而且文字聲腔自然。

這本書與《訪父記:他的白髮,與我們的時代》記載的是同樣一段時期,就是解嚴前後;只是《訪父記》著重巨觀的民主議題,《一切都在此時此刻》則以充滿情感的寫法,聚焦在階級、工傷等議題,翻轉大眾對弱勢者的既定印象:「那不是靠意識形態、理念先行的翻轉,而是使書寫對象躍然紙上,展現書寫的力量。」

詩集方面,《早點睡。不要怕妳四叔》獲得李進文的肯定,指出詩集打破了對情緒節制的慣習,展現豐富的情緒,更完整保留一種激進而野生的氛圍。在語言方面也勇於挑戰主流秩序並跳脫框架,同時維持著整體的協調與一致,從而創造出獨特的聲腔、節奏與音樂性。以臺灣的現代詩發展而言,無論是語彙還是形式皆有著啟示意義。而張娟芬則提到本書書名一針見血:「作者一說不要怕,我就好害怕,不僅怕四叔,也怕那個不問原由就要壓抑她、叫她早點睡的人。一句話就推倒了恐懼的骨牌。」

同時,她也支持《第一事物》,因為得以直覺式地讀出詩意與尖銳。李進文則認為,作者不但深具企圖心,技術含量也高,在有限的篇幅中,以深度的思慮進行了文字的減法,甚至能夠在精煉的文字中維持意象濃度,雖不好親近,但確實是冷抒情與知性兼具。朱嘉漢同樣考慮到讀者的問題,認為《第一事物》捨去美化與裝飾,趨向了一種乾淨的狀態,此一狀態雖然迷人,卻難以親近。於是為讀者指引出清楚路徑的《在我身體裡的那座山Talatokosay A Kapah》,則獲得朱嘉漢的肯定,認為詩句間表達了年輕作者的企圖心。

但許多委員都談及裝幀,陳雨航表示《地下室錄音》的圖文都讓人非常享受,然而閱讀上的阻礙卻難以忽視;李進文肯定本作的實驗企圖,也欣賞慧黠精巧的文字,但認為裝幀設計影響了閱讀舒適,且固定的文字篇幅也框限了節奏,在音樂的捕捉上,描述性似乎大過展示性。

第一輪討論於此告一段落,經委員決議,《地下室錄音》、《秀梅》、《伊萬的踟躕》、《回家是一趟沒有線性終點的旅程》、《訪父記》、《一切都在此時此刻》、《早點睡。不要怕你四叔》、《第一事物》與《一千顆星星在跳舞》進入下一輪票選名單。緊接著針對得票四票以上作品進行討論。

首先是數部長篇小說。《進烤箱的好日子》在形式上獲得眾人的肯定,李金蓮認為作者有效地示範如何為一個普通故事找到最恰當的形式結構,讓作品內在具備豐富層次。葉佳怡更進一步表示,本作在形式與主題的明確呼應,是其卓越之處——記憶與虛構的辯證恰恰呼應了母親與敘事者之間的視野落差,而作者所設計的小說形式完美地讓兩種看似衝突的經驗共存:「孩子被拋棄的創傷與母親沒拋棄孩子的自我認知,二者在小說中同時存在。」此外,無論是自然白描的敘事、微小事物的捕捉,還是趣味的提煉,都獲得了委員們一致的讚賞。

同樣展現出成熟小說技巧的還有《槍強搶嗆》。魏貽君認為,該作從選舉事件中的荒謬與現實切入,敘事老練並且有趣。李金蓮則在如此喧嘩的敘事之下,體察到作者對故鄉的留情。而李進文也著迷於本作的易讀特質與精彩的行話,表示其語言表達極盡華麗,卻能夠用通俗性去昇華美感,相當難得。陳雨航認同此說,並形容《槍強搶嗆》的敘事「口沫橫飛」,但這樣誇張的作法卻有效地象徵了臺灣的地方政治。

而同代作家黃崇凱的《反重力》,同樣以小說回應了臺灣的歷史與未來,張娟芬指出,《反重力》在時間感上的捕捉相當確實,不會讓讀者有出戲的感受;然而人物關聯性似乎僅收攏於1970年代,似乎略顯稀薄。朱嘉漢接著點出《槍強搶嗆》的結構極盡鋪張、內容刺激辛辣,確實走出了自己的文學定位,但必須面對難以收束的風險;相對的,《反重力》在形式上,相比於作者先前游移於長短篇之間,如今似乎朝向了一種更宏大而統一的敘事。同時,對兩位中生代小說家而言,如何自我突破都是值得關注的問題。

而魏貽君認為,《反重力》有著「旋轉木馬式的寫法」:「將整個1970年代許多重要的政治事件與受難者並陳,而歷史創傷就是中軸。」於此,書名所謂「重力」,更是隱喻著極權政治如何使得歷史失重。

隨後,年代僅略早於1970的《七月爍爁》則在討論中形成一有趣的對照,葉佳怡點出,無論是語言還是時代,《七月爍爁》所呈現的樣貌不同於主流社會的想像,塑造出完全不同的日治風貌,更精準地使用了爍爁(閃電)的意象。隨後委員們則針對本書的台語書寫進行討論,作者具標誌性的台語書寫,儘管對讀者而言或許不容易進入,但當中的美學技術卻難以忽視。

陳雨航便指出,不僅書中的台語書寫透出古雅典麗的氣韻,作者在用典方面也揭示了自身的博學。而朱嘉漢則談及小說語言的原創性,表示《七月爍爁》的語言高度是幾乎連作家本人都難以再次複製,足見其強大,至於閱讀上的困難,或許也正意味著作者在捨棄大眾後,於文學上更大的追求,展示一種獻身的姿態,讓人敬佩。

接著是語言靈活的散文《假城鎮》,朱嘉漢認為,相對私我的散文經常在書獎中通常較弱勢,很容易被非虛構所取代,但本作使人眼睛一亮。委員們分析《假城鎮》的敘事語言,提及其愛用諧音卻不落俗套,反讓散文容納了多種聲音,而敘事的靈活性在於作者經常顧左右而言他,卻從不脫軌,讓種種看似不相干的事物彼此連結。李進文認為作者體貼而細心,在敘說的同時也正聆聽、觀察著周遭。

李金蓮則談到書中對原住民文化的描寫,無論是學習族語的過程,還是描述親戚贈送部落服飾,物質性的描寫在在展現知識的魅力,對細節認真卻不沈重,也帶出生活氣:「那是看到藍天白雲的快樂。」而葉佳怡同意「體貼」之說,認為正是因為體貼,於是文字幽默而不難入口,但細細體察,於幽微處仍存在著批判性,例如「為什麼同志器官捐贈會被拒絕?為什麼我要裝成異性戀?」敘事間的嬉鬧戲謔似假卻真,而傷心與憤怒亦是如此,作者細緻地縫合情感層次,回應了書名「假」的諧音與辯證。

最後則是非虛構作品的討論。《訪父記》既碰觸父女關係,也勾勒臺灣轉型正義的歷史。朱嘉漢認為書中處理親情的部分尤其出色;但他同時也拋出疑問:「書名談到『我們的時代』,那個『我們』究竟是誰?」李金蓮等人皆談及文字穩定度的問題,認為或許是因為女兒身分,文字也顯得較為隨興。葉佳怡也回應,在書名「時代」的聲稱底下,難免感受到定位的模糊,也能讀到「女兒寫爸爸」與「採訪者寫瞿海源教授」之間的拉鋸。

魏貽君則表示,正因為作者身處「女兒」這樣獨特的生命位置,於是可以去干擾、去打斷,反而製造出屬於文學的角落——當父親奔走於社運現場時,也造成了父女親情的不連貫性,因此在這樣的非虛構當中,反而能讀出散文式的情感辯證。張娟芬則表示,本作的優點在其溫潤:「用溫潤的眼光重返歷史、用溫潤的眼光看待父親。」

以深厚知識累積而成的《流火:鹿野忠雄的臺灣養成》則獲得委員們一致的讚嘆,認定本作勢必帶來長久的影響力,更深具啟示意義。李進文表示,自己並非自然寫作的理想讀者,卻依舊被作者感動,全書的文學性鮮明而強烈,而融合了傳記、自然寫作與散文的複合形式,也開啟了新的寫作路線。

李金蓮則對作者的誠懇表達推崇,認為劉克襄在文字上維持著一種獨特的素樸,語言容易親近卻體現出詩意。她說:「作者的寫作功力是在自然、文學與知識的交匯處展現。」委員們亦談及《流火》所凝聚的時代精神,陳雨航注意到書中不僅談鹿野忠雄,也觸及日治時期或戰後的文學家、詩人與政商名流的交鋒。朱嘉漢總結:「這樣的作品有自己的未來性,或許不一定在當下被人留意,但已經樹立了經典。」

而同樣以自然為主題的《旅行在樹梢:七棵樹的故事.與一個生態學家的二十年樹冠層研究筆記》則被李金蓮認為「寫出了科學的美感」,儘管能夠讀出文學技術上的生澀,但誠如魏貽君所言,將如此學術的題目寫出情感與美感,已經深具文學性:「整本書展現出一種固執且頑強的生命力,讓人相信作者正在做一件他所深愛的事情。」

在所有書目都經過了數輪的討論與投票後,委員們進行最終表決,《七月爍爁》榮獲「金典獎年度大獎」,《旅行在樹梢》則同時獲得蓓蕾獎與金典獎。本年度金典獎結果正式出爐,儘管許多作品失之毫釐,是為遺珠,然而正是因為創作的多元繁盛,才得以共同照見臺灣文學創作再一年的豐饒。●

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

➤2025臺灣文學獎金典獎

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量