書評》在時間的軌道上:讀薩曼莎.哈維《軌道》

薩曼莎・哈維的《軌道》(Orbital)雖然是一部描寫太空的小說,卻極難以固著的「科幻小說」看待,它更像是16篇章組成的長詩。小說中的太空站作為真正的主角,每一次的繞地飛行都只發生於短短90分鐘之內,然而這90分鐘卻同時容攝了整個人類的時間——地球自轉、記憶流動、意識擴張與自然的生滅。哈維只是讓小說的時間隨著進入太空失重,跨越物理的區域,呈現出一種如她所言般——現實主義的田園詠嘆、一種存在的延宕。

梭羅說過,散步需要有悠遊(saunter)的天份。《軌道》中的6名太空人,他們的任務是圍繞地球運行,時間因此被封鎖在一個有限的迴圈中,視閾卻能從一整個地球直抵太陽系另一邊,原地散步般的奇異感,也因此遍步在這部小說的軌道之中。

➤時間是科學plus魔法

時間的魔法師,如海德格(Martin Heidegger),他的時間觀強調「存在於時間中」(Being-in-time),即人是被時間召喚的存在。而另一位大巫如沙特(Jean-Paul Sartre)則將時間視為「意識的投射」,一種不斷自我生成的過程。哈維的《軌道》則如行星通過太陽般,讀者藉由它觀看到一個交錯的凌日點。

哈維筆下的太空人,在失去重力的太空中進行著半年為期的航行,物理上會使他們比地球上的人老化時間少0.007秒,但身體各方面卻多衰老5到10年(並僅僅是目前的理解)。或許這也使得他們失去了感受時間的方向性,他們的意識開始像行星自轉,不再只是向前推進,而是被時間的流轉推動——「此時是過去,彼時即是未來,他們在未來、過去、未來間穿梭。一直是現在,卻也從不是現在。」

時間不再是測量,而是一種經驗。

哈維讓時間回到感覺層面。它既不是鐘錶的流逝,也不是歷史的延續,而是一種「存在於失重中的時間」——像呼吸一樣,延長、停頓、再延長。她筆下的時間如此緩慢,一本小說不過書寫了一天中的16次繞行軌道,但這種慢並非靜止,而是成為一種畫面(不只是鏡頭)。在這種時間底下,人們才得以高速緩慢地看這世界:「大氣輝光呈綠黃色,顏色朦朧。下方大氣層和地球之間,一團霓光緩緩攪動,如漣漪,也如煙霧一般,朝四方散溢,注入到地球表面。冰蓋呈一片綠色,太空站底部如一塊異星的棺罩。」

在小說力場造出的太空裡,思考才是時間的同義詞。《軌道》像不斷在提醒我們,意識的持續即是存在的延續,當人類從上方看見自己的星球於其下旋轉,同時是在觀看時間本身。哈維將這種觀看寫成一種哲學姿態,膨脹至極限,向內坍塌成為中子星,或將成為黑洞。

《軌道》是哈維拿下2024年布克獎(The Booker Prizes)的作品,語言的藝術性是它跨越不同譯本、媒體,最常提及的特色。而它思考的「藝術」,卻不僅存在於它的語言節奏或地景描寫中,更現身於它對人類如何將藝術送往宇宙的巧思。

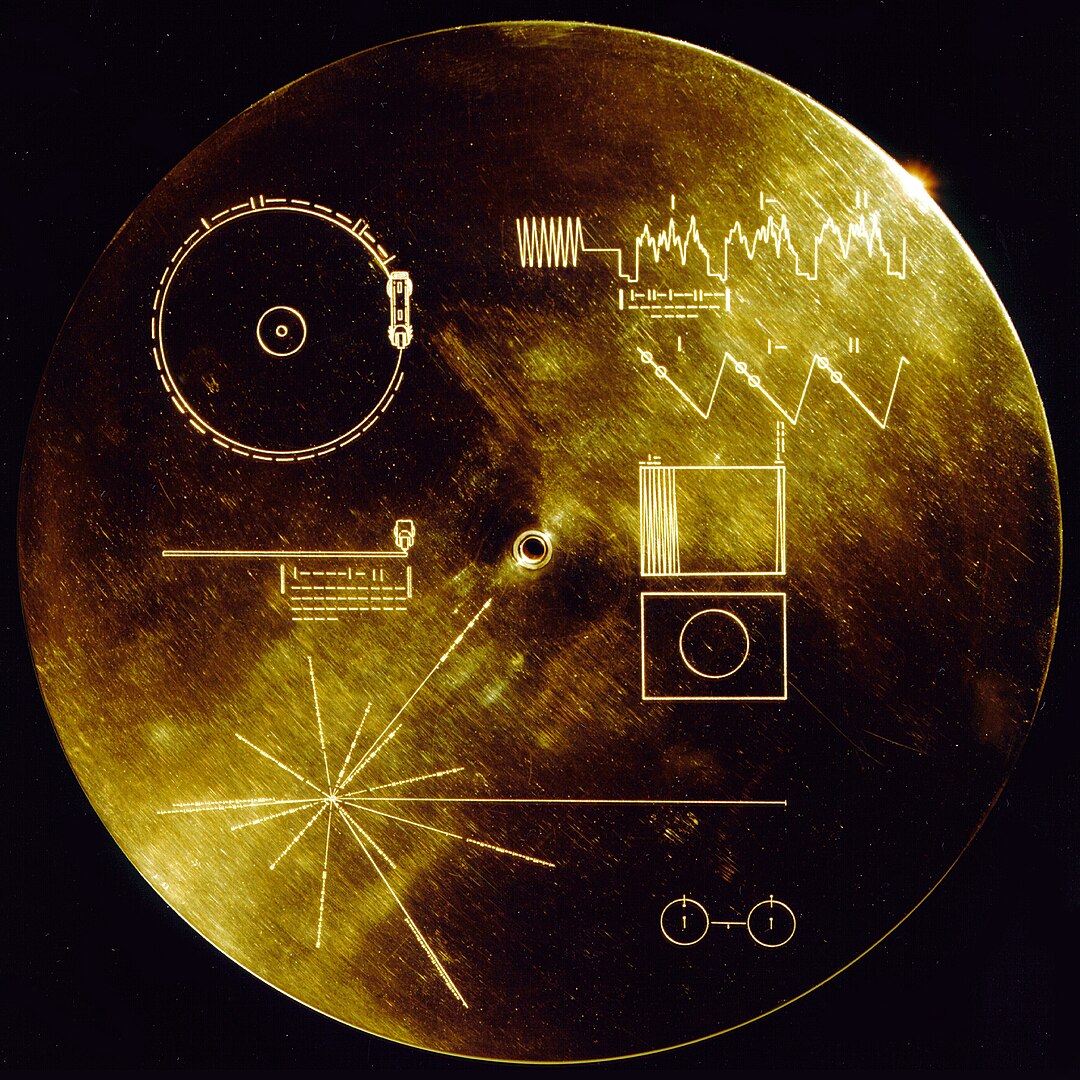

小說中提及了真實漂流在太空中的音樂飛行器(1977年發射的航海家號飛船)——那艘帶著地球聲音與音樂的無人船,持續在宇宙中播放貝多芬、巴哈、各式民謠還有不同語系的人聲問候。就像哈維也藉角色之眼形容太空中看到的非洲,如威廉・透納(William Turner)晚期的作品:「那一幅幅風景畫輪廓模糊,光芒從厚重的油彩中綻放。」哈維不只是將浪漫的想像視為藝術,而是試圖以藝術作為終極定義——當語言、時間、地理都失效時,它仍是人類與未知對話的方式。

《軌道》中的太空站與那漂流的音樂船遙遙相望,彷彿一個仍有人類的軌道、與一個早已失去回應的軌道。在無邊的寂靜中,音樂持續播放,卻沒有人知道呼喚的對象以及是否有人聽見。這份徒勞本身,就構成了藝術最深的倫理——人們不為被理解而創作,僅僅只是為了發聲。

「撒哈拉沙漠的沙如一條條絲帶掃向海洋……非洲大陸反射的光芒彷彿在鳴響,而光的聲音,彷彿太空站內都聽得到。」於焉,她讓地球成為藝術品,像是一幅在旋轉中誕生、在燃燒中閃爍的畫作,或是透納筆下的海霧與光焰,這顆星球既壯麗又哀傷,流動又腐蝕。

➤人類就像這本小說漂浮在時空的一角

當然,《軌道》絕非純粹的美學沉思。在那層流光的語言表面之下,始終潛藏著政治的意識,畢竟太空的觀看從來不中立——能夠離開地球,以上帝視角俯瞰世界的人,正是權力的代言人(連宇航員都自嘲或許太空旅行的未來全屬於億萬富翁)。哈維清楚這種矛盾,她讓這6位跨越國籍、性別與年紀、專長的太空人們,既是觀察者,也是被觀察的象徵。

當世人向文學、藝術喊話,一切歸於自身,不互相干涉時,哈維以她逼近物理學與美學極限的話語寫著:「地表的每一寸都看得到政治的影響力,如同重力將地球化為球體,拉扯著海浪,形塑出海岸,政治也形塑著景觀,在各處留下痕跡。」

這是一座從森林、極地、湖泊、冰河、海洋、山脈到天空,無一處不受欲望雕琢的星球。哈維的句子輕柔、優雅,卻像刀子一樣銳利。她讓我們意識到即使在如此純粹的語言與藝術之中,依然滲透著非關黨派與選票的廣義政治。

這也是她對「觀看」的重新定義。當太空人凝視地球,他們看到的不只是風景,而是一個被慾望改造的行星。那顆藍色星球的光,是燃燒的能量、流離的難民、戰爭與工業廢氣的反射,而正在成形的巨量級颱風更像是一個長在其上的怪物之眼。

哈維讓小說的美始終帶著裂縫,《軌道》裡的政治並非現實主義式的批判,更像是一種美學的警覺。事物越是優雅,越應該保持對現實的敏感,這正是《軌道》的高明之處,從不以激進口號對抗權力,只以沉默對抗麻木。

畢竟,「人類無論去哪裡,都會留下破壞,也許所有生命的本質皆是如此。黃昏悄悄來臨,地球如瘀傷般,呈現深淺交織的藍色、紫色和綠色,你掀起遮陽板,打開照明燈,黑暗喚出了繁星,亞洲如鑲滿寶石一般從眼前掠過,你在燈光下工作,直到太陽再次自你身後升起,照亮一片你無法辨識的海洋。」

在《軌道》中,除了航行本身帶來的流動,它近乎「去情節化」,這也是它經常被視為具詩歌化形式的原因。當事件被消解,只剩下思考與感覺的流動,這種結構讓小說更像是一首哲學長詩,而非敘事文本。這當然也非一種獨創的文本形式,不管是吳爾芙的《海浪》或卡爾維諾的晚期作品,如《看不見的城市》、《如果在冬夜,一個旅人》等等經典,也都選擇思考先於情節。事件的因果並非存在本身,若卡爾維諾將世界拆解為可被排列的片段,哈維則與吳爾芙更靠近一些,她們將時間化為可被感知的呼吸。

不論何者,都是相信文學能在無限中保存人類意識的形狀。

小說中的太空人,最終對於太空航行的未來、對於人類的未來,選擇另一種答題方式:「我們無法書寫未來,是未來在書寫我們。」就像《軌道》不只是對時間、藝術與政治的凝視、一場關於敘事本質的實驗。它拒絕故事,但保留韻律;拒絕情節,但保留感知;拒絕結論,但保留誠實。這樣的寫作讓小說本身成為一種漂浮的物體——不在任何重力之下,卻仍然運行。

文學的意義當然不在提供解答,一直都聚焦於疑問本身的維持。航行與未來、時間與存在的答案是什麼?

畢竟若以宇宙曆來看,從138億年前到看似擁有先進科技與文明的「現在」,從星球誕生到看似我們擁有了一座永恆的圖書館……《軌道》以宇宙曆提醒了我們,「現在」仍在第一年的最後一秒,此時此際若環地球軌道上的太空員們往下望,所見多數的大陸與國家,也可能跨不過這一秒。

大部分的時間仍未發生,一切生命不過是航行在這條迅馳與漫緩的軌道。●

|

|

|

作者簡介:薩曼莎.哈維(Samantha Harvey) 著有《軌道》(Orbital)《原野》(The Wilderness,暫譯)《一切都是歌》(All Is Song,暫譯)《親愛的小偷》(Dear Thief,暫譯)與《西風》(The Western Wind,暫譯)5部小說及非虛構作品《我睡不著的那一年》(The Shapeless Unease)。2009年以《原野》榮獲貝蒂.特拉斯克獎(Betty Trask Award)。目前住在英國巴斯,於巴斯思巴大學(Bath Spa University)教授創意寫作。2024年以《軌道》奪得布克獎。 |

軌道

軌道

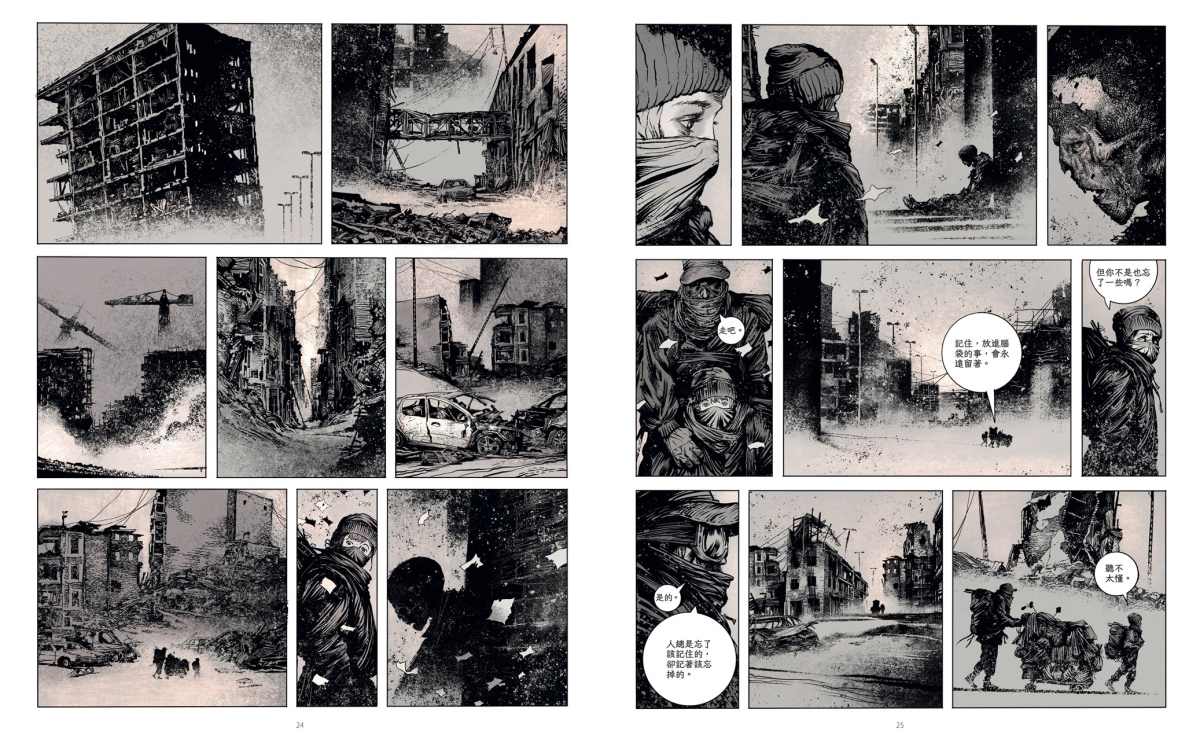

2006年出版的原著小說《長路》,書中的每個細節,都閃爍著值得細細推敲的光彩。作者運用科幻文類常見的末日設定,講述一對父子在荒蕪的世界中踽踽獨行。

2006年出版的原著小說《長路》,書中的每個細節,都閃爍著值得細細推敲的光彩。作者運用科幻文類常見的末日設定,講述一對父子在荒蕪的世界中踽踽獨行。 這本獲得普利茲小說獎肯定的作品,很快就吸引了好萊塢的注意,於2009年改拍成電影《末路浩劫》,卻未能重現原著的神采,票房普通,評價遠遠遜於原著。

這本獲得普利茲小說獎肯定的作品,很快就吸引了好萊塢的注意,於2009年改拍成電影《末路浩劫》,卻未能重現原著的神采,票房普通,評價遠遠遜於原著。

閱讀讀者》2024年抽中40本年度好書的他,以閱讀展開的旅行

收到包裹的當下,40本書竟出乎意料的龐大,一箱箱堆放起來,幾乎佔據房間內的空間。打開滿箱的書籍,宛如走進書店一般,被飄散的書香圍繞。

在受制於網路社群演算法的今天,失去了與不同書籍類型相遇的機會,加上生活庸碌,除了工作因素,已鮮少走訪實體書店,忘記那份漫步在陳列著無數的紙本書之間,信手翻閱,與好書不期而遇的喜悅。而這次開箱「2024 Openbook好書獎」的書籍,則再次打開了我的閱讀視野。

➤在古生館遇到被誤會的竊蛋龍

於是我從成堆的書山中,隨便抽出一本。是《好久・不見》。我平常並不會看科普書,更遑論談論古生物,不過本書卻意外地令人著迷。我雖然喜愛台灣史,但對遠古一無所知,更從未想像過這片土地上,曾經存在這些龐然大物,挖掘、研判過程還如此曲折。

看完雖然很想去參觀台南的左鎮化石園區,但就近去了台北的臺灣博物館古生物館,看到很可愛的竊蛋龍,因為牠被誤會是偷蛋小偷,真是有趣。

➤我家住在「海山煤礦」附近

接著,因為住在捷運海山站附近的地緣關係,在追溯地方歷史時,得知當地曾有座「海山煤礦」,但並非在地土生土長的我,其實沒有特別的情感連結,直到看完《末代女礦工》。

作者結合礦坑變遷歷史,梳理了親人阿嬤的一生。即便面臨家庭劇變,迫於生計走進礦坑,見證多次礦災生離死別,遭受不合理對待,阿嬤仍堅韌地撐起生活,使得這段疏遠的歷史變得有血有肉。

➤神明帶我再訪艋舺

日前因緣際會參加了由作家唐墨帶路的艋舺街道巡禮漫步,走訪了龍山寺、清水巖、青山宮等宮廟。活動講解了怎麼跟神明祈願、跋桮、求籤詩等宮廟文化活動的意義,以及分享周邊私心愛吃的店家。

在此之前,我並不知道《臺北男神榜》這本小說,也不認識這位作者。現在回過頭來閱讀著作,不只文字生動躍於紙上,形象活靈活現,更感受到人生與神明的牽引。

➤民主自由透視鏡

隨著國會擴權法案、憲法法庭癱瘓,社會上充斥著矛盾,我在期間接連閱讀了《圖博千年》、《香港不屈》、《監控國家》3本書。從大唐文成公主到九龍皇帝,從圖博(西藏)到香港,甚至於輝達晶片與新疆違反人權的監控,以歷史文化、商業科技等不同層面,探討中共無所不在的壓迫和控制,以及《夜遊》裡的戒嚴日常,深刻感受到台灣得來不易的民主自由何其珍貴。

➤生命何以裁量?

在這40本書中,最令我衝擊、印象深刻的是《為了這個家,我殺了我自己》以及《今生好好愛動物》。後者引用動保處獸醫師簡稚澄的自殺遺書,除了為她以流浪動物安樂死的方式,結束自身生命而震撼之外,還與另一本《一位女性殺人犯的素描》產生連結。

這兩本非虛構寫作,描述大眾最陌生的公務員——動物管理員、戒護管理員。他們是掌握某種程度裁量權,牽動受刑人餘生時光與流浪動物的生命,卻靜默且可能身不由己的底層人員。

而《為了這個家,我殺了我自己》則是一本漫畫,原以為是講述受原生家庭困境,遍體麟傷,被迫成長的兒少青年,卻不僅是如此。隨著主人公結婚生子,驚覺兒時經驗帶來的種種失措,令成年讀者亦能從中回首過往,覺察自身的陰影。

➤讓「多元議題」被更多人看見

我原本想將每一本都讀完,但以我的閱讀速度,截至收到書將滿一年的10月,期間不時有其他讀物插隊,最終仍有4本尚未看過。也並非對每本書都有感觸,不過能從中窺見評審們在呈現多元文化上的用心。可能有些人會覺得脫離主流,但「獎項」的本意或許就是為了讓這些優秀的著作,可以被傳播得更遠,被更多人看見,將各種「議題」得以被更多大眾關注。感謝Openbook帶給我如此獨特的體驗,也期望好書獎能持續舉辦,成為台灣文化圈重要的出版獎項。●

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量