英美書房》#TranslatorsOnTheCover連署活動呼籲重視譯者,及其他藝文短訊

【產業消息】

■美國作家兼譯者克芙特(Jennifer Croft)8月底時在推特上宣布:「我不會再翻譯任何一本封面上沒寫著我名字的書」,呼籲出版社重視譯者,獲得眾多作家和譯者支持。克芙特可能默默無名,但若提到諾貝爾奬兼布克國際獎雙料得主奧爾嘉.朵卡萩(Olga Tokarczuk),必定無人不知,而克芙特正是2018年與朵卡萩平分布克國際獎獎金的英語譯者。克芙特和作家馬克.海登(Mark Haddon)隨後在9月底的「國際翻譯日」發起「#TranslatorsOnTheCover」連署運動,強調譯者對作品和讀者的重要性,呼籲出版社將譯者姓名放上封面,美國作家協會也聲明表示支持,甚至建議讓譯者抽版稅,並擁有其他翻譯衍生著作權。

根據《出版人週刊》的資料庫,今年度至今在美國出版的英語翻譯小說和詩作中,只有44%的封面上印有譯者名。對此連署運動,有出版社表示支持,認為封面放譯者名可讓讀者意識到手中的書籍是合作產生的作品;但反對者則認為,版稅和譯費等譯者權益不可與封面的宣傳效益混為一談。

■疫情方歇,出版業卻又面臨全球供應鏈延遲的挑戰。每年最後一季是消費者添購佳節禮品的最佳時機,也是歐美出版社和書店引頸期盼的購物高峰。但由於書籍(尤其全彩書籍)因成本考量多在亞洲印刷,只要一個節點出問題,必定會延遲到貨。今年全球供應鏈自夏天以來即面臨貨櫃和港口停泊位短缺的問題,也不時發生疫情擴散而必須封港,或造成倉庫和工廠停擺,出版社也被迫將預計年底面世的新書延後上市,發行日延遲一週至半年不等。

對此,多數書店回應對自家的訂購庫存和選書有信心,消費者不必擔心買不到好書,但也不諱言較難預估爆紅書籍、出版第一本書的文壇新人、較不知名作品的訂購量,這些書的初期訂購量不大,比較容易受到供應鏈問題影響。

■終於挺過封城閉店的嚴冬,美國書店生態系正逐漸復甦,許多小小的獨立書店如同苔蘚地衣散落各處的孢子,在各地帶來清新的綠意。儘管封城期間許多書店因為無法開門營業而倒閉,但在市場系統調節下,店面租金普遍調降,提供獨立書店良好的開業條件,全美興起一陣「獨立書店迷你開店爆發潮」。

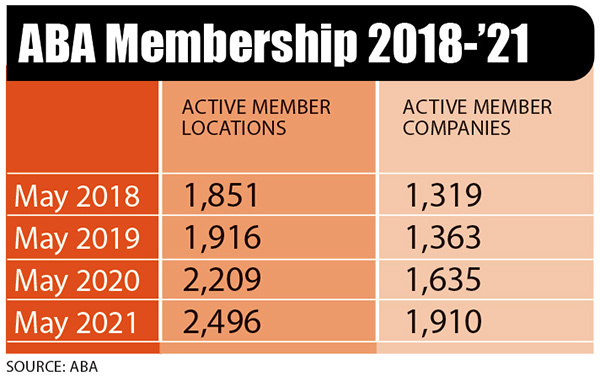

比起2019年的1363間,2021年美國書店協會(ABA)登記的公司會員為1910間,相當於2年內成長40%(對比疫情爆發前的2018年是1319間,一年後數字只增加44間,成長不到4%);此外從會員的活躍地區來看,書店的分布地點也愈來愈多,並非集中式發展。

這批新萌發的書店中,除了連鎖書店捲土重來的報復性展店,還有許多新型態的獨立書店。這些書店對於空間的運用更彈性,未必需要廣闊的店面,甚至不需要固定的店面,而是輪流在各地開設快閃店;有些則是更仰賴線上訂單,由店長親自送貨上門。除了成本降低帶來的生機,社會的轉型也將溝通需求反應在書店需求上,例如由非裔美國人開設,或選書主題以非裔作家或黑人議題為主的「黑人書店」(Black bookstore),在佛洛伊德事件後數量明顯爬升,對比2014年最低點的54間,今日數量已經翻倍為111家。

美國創立最早的黑人線上書店「aalbc.com」今年在奧克拉荷馬州開設為期一個月的「黑色華爾街」快閃書店,紀念土爾沙種族大屠殺(Tulsa Race Massacre)的100週年,後來因為活動太成功,所以即使快閃店撤除,店長Troy Johnson仍持續為原址提供書籍販售。以非裔女性為主題的哈莉特書店(Harriett's Bookshop)經營者則透過GoFundMe募集23.6萬美金,買下原店附近的一棟建築開設新店面。

|

黑人線上書店「aalbc.com」店長Troy Johnson今年在奧克拉荷馬州開設為期一個月的「黑色華爾街」快閃書店

|

■全世界最大的商業書展——德國法蘭克福書展終於排除萬難展開實體展會,以「Re: Connect」為題,5天的展期已在10月24日畫下句點。由於各國防疫和旅遊限制不一,加上書展主辦方對防疫社交距離、展位人數比的要求,本屆書展無論是參展攤位或造訪人次都約只有以往的三分之一。

國際參展商主要占據的4館和6館明顯較冷清,僅有40多個國家參展,雖然加拿大為去年和今年的主題國,但北美地區和英國的出版社大多缺席,亞洲更只有印尼、日本、菲律賓和臺灣有國家級攤位,其他多為歐洲國家。根據德國新聞報導,本屆共計7萬人次造訪書展,其中超過半數為出版業從業人員,來自105個國家,雖然不比疫情前30萬人次(2019年)的盛況,但法蘭克福書展開展,仍透露出出版業度過疫情難關的正面訊息。

【得獎消息】

■2021年諾貝爾文學獎得主揭曉,由72歲的坦尚尼亞裔作家阿布杜拉札克.古納(Abdulrazak Gurnah)獲獎,是歷年來第5位非洲裔諾貝爾文學獎得主,1994年小說《Paradise》曾入圍英國布克獎決選名單。諾貝爾獎評審評論其作品展現「跨越不同文化與大陸之間難民的命運,以及對於殖民主義毫不低頭、富有同情心的滲透力」。

古納於1948年出生於印度洋上的桑吉巴島(Zanzibar),因為當地的革命動亂,在18歲時以難民身分從坦尚尼亞來到英國,之後以英文寫作,直到2017年退休前都在英國肯特大學(University of Kent)擔任英文與後殖民文學教授,深入研究東非殖民主義及其對離鄉背井逃亡者的生活影響。古納的英文除了留有母語斯瓦希里語(Swahili)的色彩,還有阿拉伯語、印地語以及德文的痕跡,故事中也可發現古蘭經和一千零一夜的元素。

【作家訃聞】

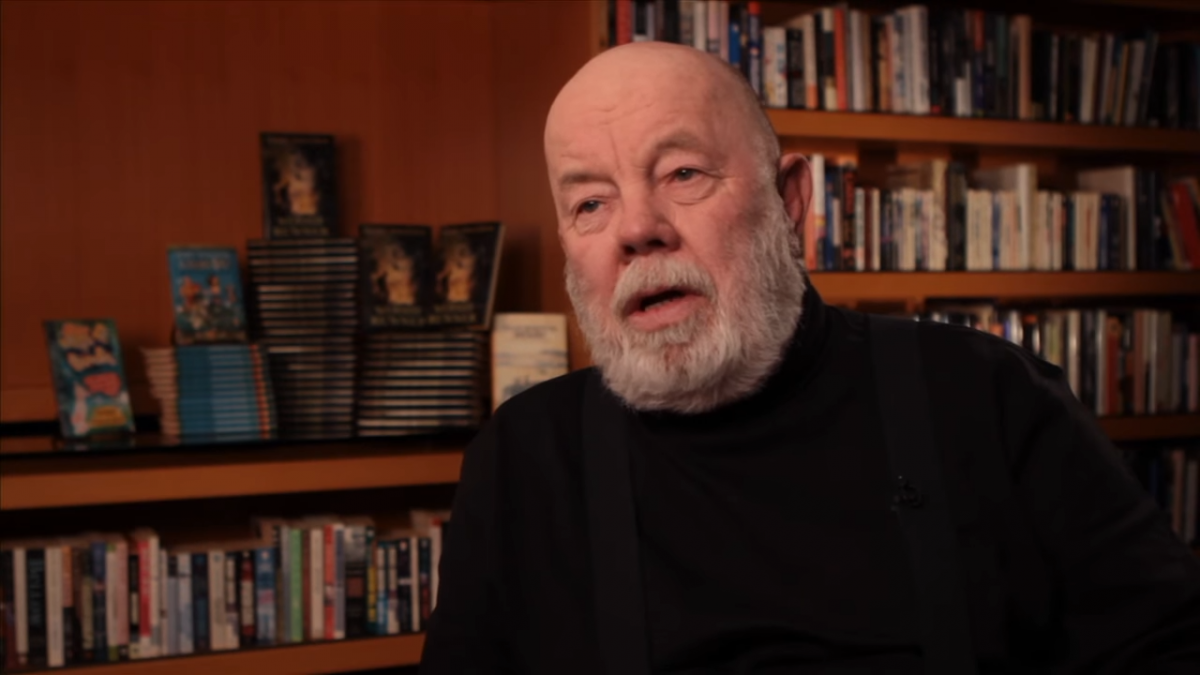

■冒險故事大師、紐伯瑞得獎作家蓋瑞.伯森(Gary Paulsen)於10月13日因心臟驟停逝世,享壽82歲。蓋瑞.伯森不只是個作家,還是獵人、木匠、農夫、軍人、演員、水手⋯⋯豐富的真實人生歷練成為他200多部故事的養分,讓他寫出《手斧男孩》這類逼真到讓《國家地理雜誌》信以為真的野外求生故事,更在好幾代孩子心中埋下探險種子,引導他們走向大自然。他簡潔的散文風格以及在與自然搏鬥中求共存的故事題材,也常與海明威相提並論。

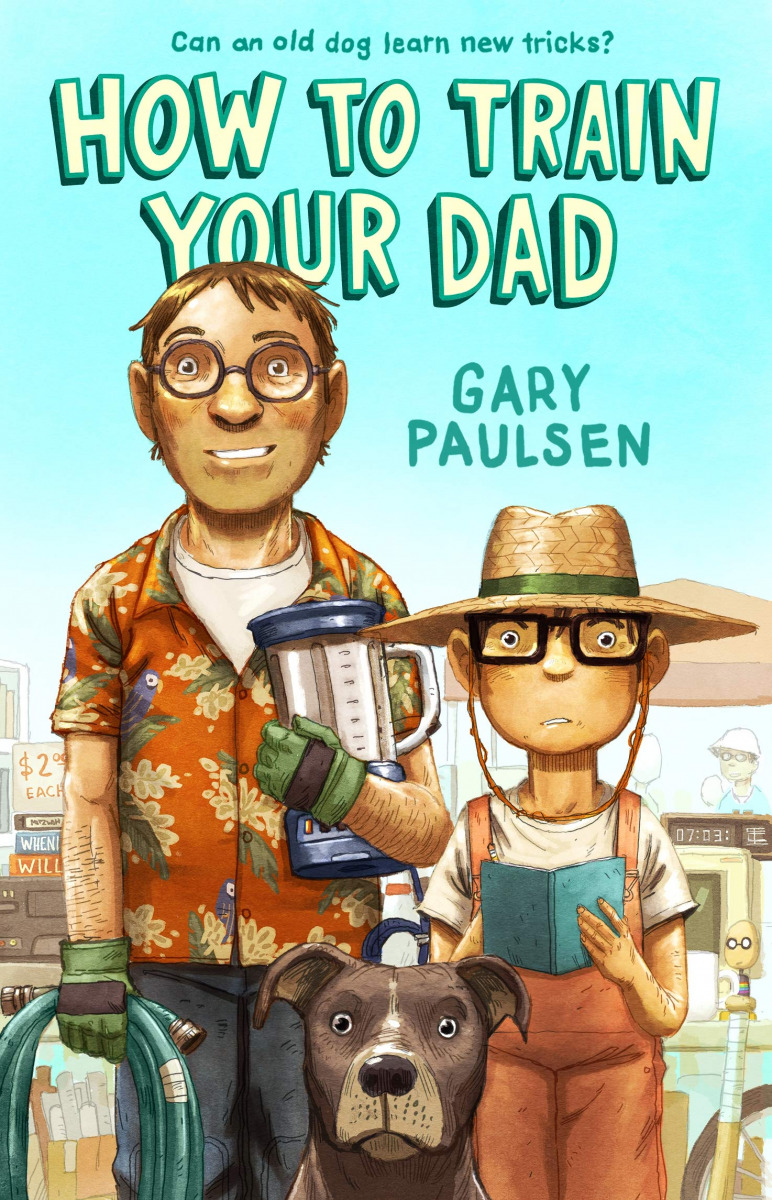

蓋瑞.伯森甫於今年年初出版以第三人稱完成的童年自傳《Gone to the Woods: Surviving a Lost Childhood》,逝世前一週,他的最新青少年小說《How to Train Your Dad》才剛在美國上市。在這個故事中,12歲少年的Carl跟全世界最愛他的發明家老爸,以及一條忠心的狗狗一起住在郊區的車屋,過著經常「挖寶」救回被浪費的食品,在跳蚤市場中以物以物、種菜養雞自給自足的「富足生活」。

蓋瑞.伯森甫於今年年初出版以第三人稱完成的童年自傳《Gone to the Woods: Surviving a Lost Childhood》,逝世前一週,他的最新青少年小說《How to Train Your Dad》才剛在美國上市。在這個故事中,12歲少年的Carl跟全世界最愛他的發明家老爸,以及一條忠心的狗狗一起住在郊區的車屋,過著經常「挖寶」救回被浪費的食品,在跳蚤市場中以物以物、種菜養雞自給自足的「富足生活」。

雖然知道自家老爸的生活哲學超酷,但懷著青少年敏感心思的Carl只希望自己的爸爸跟別人一樣尋常。於是,Carl根據一本「幼犬訓練手冊」的指示,開始暗中訓練起老爸,機智的父子大對決就此展開!到底Carl能不能在暑假結束前將老爸「調教」成功,在開學日改頭換面,颯爽登場呢?

【新書快報】

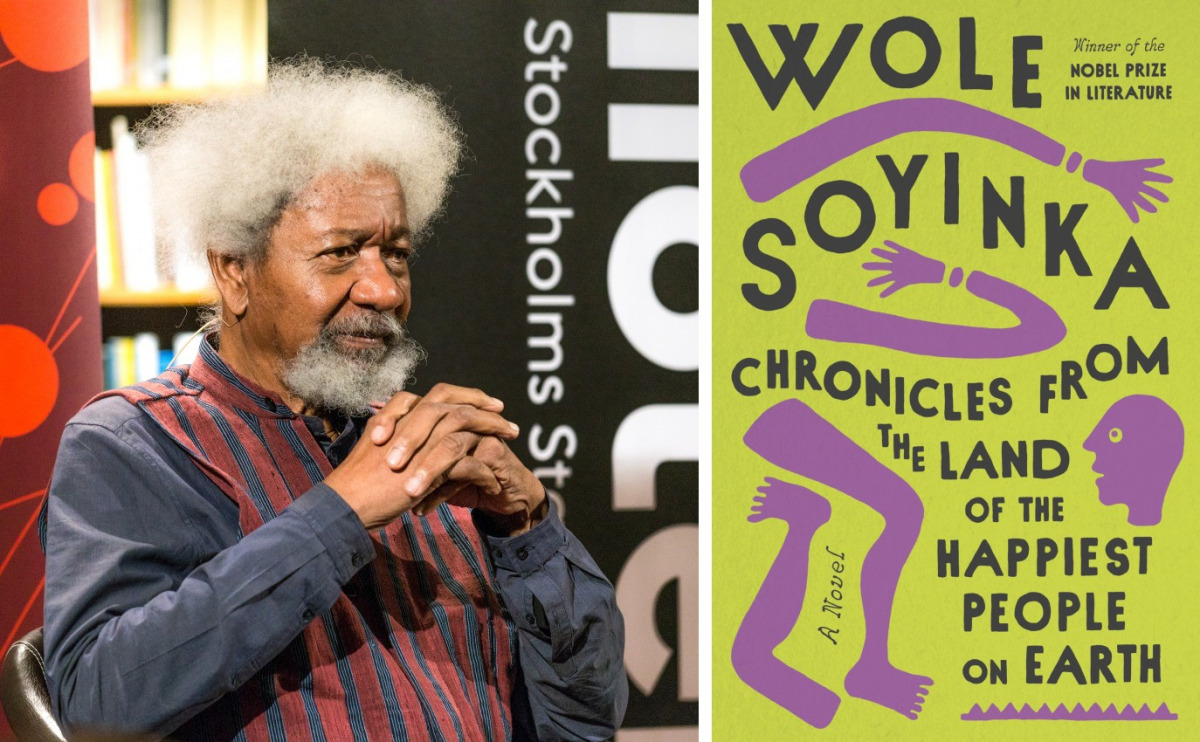

■1986年成為史上第一位非裔諾貝爾文學獎得主的索因卡(Wole Soyinka),睽違半世紀後推出最新小說《Chronicles from the Land of the Happiest People on Earth》。本書背景設定在虛構的奈及利亞,4名主角在英國讀大學時相遇,學成後返回奈及利亞,希望將所學貢獻給社會。他們此時已分別成為工程師兼聯合國代表、獲獎名醫、成功的會計師,以及傳教士,但面對金錢誘惑和政壇的混沌,主角們的理想也漸漸走上偏路,甚至讓國家和國民陷入迷信與瘋狂。

索因卡不僅是小說家、詩人、劇作家,也是社會運動者,曾在60年代因批判奈及利亞內戰入獄,至今仍致力批判政府與掌權者。奈及利亞曾在某份網路調查中獲得「幸福指數」第一名,但索因卡的新書指出,生活其中的人們未必幸福,處處充滿諷刺。《Chronicles from the Land of the Happiest People on Earth》觸及許多令人不安的情節和場景,但作者嫻熟的敘事和鮮明的角色引領讀者逐漸進入其筆下既瘋狂又寫實的世界,書評譽為索因卡集其生命經歷和文學技巧之大成的偉大作品。

■諜報小說大師勒卡雷(John le Carré)生前最後完稿《Silverview》,於他逝世10個月後出版上市,彷彿是他留給書迷們的最後一段告別問候。放棄城市高薪來到英國海濱小鎮經營書店的年輕人,有天遇到一名認識他父親的古怪客人,牽扯出冷戰時期間諜與背叛的故事。這本僅有200多頁的小說不同於過往磅礴巨作,故事中的政治色彩相較下稀薄許多,似乎也沒有時間深入剖析角色的心理動機,或是到處深埋火藥最後在結尾引爆強烈的反轉與糾結。不過,本書還是保留了勒卡雷優雅的文筆與晚期的經典公式,例如間諜、背叛、心口不一的謊言。對粉絲來說,《Silverview》仍是一件讓人心存感激的告別禮物,漾盪著令人懷念的光彩。

■繼《週四謀殺俱樂部》大獲好評後,理察.歐斯曼(Richard Osman)將讓古柏切斯療養院四人組再度出擊,他們將聯合兩位警察好友以及帥氣的波蘭工人,在續集《The Man Who Died Twice》中找出誰殺了「死了兩次的男人」,並搶先黑道找出失竊的鑽石。

■繼《週四謀殺俱樂部》大獲好評後,理察.歐斯曼(Richard Osman)將讓古柏切斯療養院四人組再度出擊,他們將聯合兩位警察好友以及帥氣的波蘭工人,在續集《The Man Who Died Twice》中找出誰殺了「死了兩次的男人」,並搶先黑道找出失竊的鑽石。

歐斯曼筆下的俱樂部四人組個性鮮明而能力互補,機智果斷的前間諜伊莉莎白、以平凡掩飾洞察力的前護士喬伊絲、耿直又了解人性的前工運健將朗恩,以及邏輯和記憶力驚人的前精神科醫師伊博辛,四人將一邊享受古柏切斯的翠綠風光,一邊擔憂孫輩是否吃飽穿暖,一邊又毫無畏懼地探查案件真相,還能從辦案合法性的灰色地帶中全身而退。對喜歡閱讀「舒逸推理」(cozy mystery)小說的沙發偵探而言,本書絕對能為您注入恰到好處的腎上腺素。●

OB短評》#339 和光同塵的極品好書懶人包

●我與我的幽靈共處一室

鄭琬融著,木馬文化,380元

推薦原因: 文 樂

這部詩集讀來有如生活中起的各種毛球,那些雨日潮濕憂鬱,那些動物活人的生死,都在光的背面(與風的後面),以幽靈魍魎之身化成白紙黑字,從空間感、觸覺、聽覺等感官出入後,共處一室。那些毛球化身在不安卻篤定與坦蕩、拒絕隨便答案的提問、不甘願的旅行出走、或勉強的愛,是幽靈的骨氣、詩人的失意,也是你我的片刻風景。【內容簡介➤】

●茶金

公視、客委會、黃國華著,印刻出版,550元

推薦原因: 議 樂

台灣近幾年陸續推出數部以日本殖民時期為背景的歷史小說,從戰爭、飲食、文學到妖怪誌異,甚至百合等議題都有作品出現,以二戰之後的歷史背景似乎仍在發展中。本書以1950年代、美國經濟援助、冷戰佈局下的商業競爭為舞台,並以台灣日常生活已不可缺的「茶葉」為軸線,並出台了少見的女性商場人士為主角,這幾條線織成一塊台灣歷史敘事尚待補充的面向,小說自身亦情節流暢且細節豐厚。【內容簡介➤】

●浮雲

林芙美子著,李彥樺譯,麥田出版,480元

推薦原因: 文 樂 益

此作為距今70年前(1951)出版的小說,也是林芙美子生前最後一部作品,1955年即由成瀨巳喜男改編為經典電影,一部作品的誕生、催生者的殞逝、作品以不同形式重生,皆發生在5年內。這是戰後日本的縮影,生與死、毀壞與重生幾乎是並行而至,也是小說(與其刻畫的愛情)在異地重生、在原鄉死去的寓言。小說出版兩個月後作者即因心臟病去世,也讓小說中盤踞、縈繞在主角身上的死亡趨力,有著直逼現實的張力。【內容簡介➤】

●羽毛賊

一樁由執念、貪婪、欲望所引發,博物史上最不尋常的竊案

The Feather Thief: Beauty, Obsession, and the Natural History Heist of the Century

柯克.華萊士.強森(Kirk Wallace Johnson)著,吳建龍譯,馬可孛羅,530元

推薦原因: 知 樂 獨 益

這世上真的有人千方百計偷羽毛,而且一路偷進了自然史博物館!?超出一般認知的故事令人驚異且帶來無可預知的期待。作者投身一樁案件,寫出一個精彩到讓人懷疑虛實的故事,領讀者走進形形色色羽毛的瑰麗世界,也揭開鮮豔色彩、絲滑觸感背後,關於博物學發展、動物保育、羽毛產業、休閒嗜好這些宏闊到全球生態鏈,又細膩進個人慾念的歷史交織處。【內容簡介➤】

●親愛的圖書館

The Library Book

蘇珊.歐琳(Susan Orlean)著,宋瑛堂譯,時報出版,480元

推薦原因: 樂 益

1986年美國洛杉磯中央圖書館經受一場真實的火炬考驗,造成了無法復返的慘烈損失,然而事故真相依舊未解。但作者並非落入尋找兇手真相的窄路,而是鋪展了圖書館的歷史、圖書館員的生活、與書相關的各種逸事,構築了一部以圖書館為主角的精彩小說。初讀此書會受到敘事細節與懸疑情節深深吸引,直至明白奠基於真實事件開展的寫作功力,讓報導文學、小說、調查報告、歷史敘事等文類的界線模糊,也成功讓「圖書館」的個性與身世躍然紙上。【內容簡介➤】

●BTS THE REVIEW 當我們討論BTS

在嘻哈歌手與IDOL之間的音樂世界,專輯評論╳音樂市場分析╳跨領域專家對談,深度剖析防彈少年團

BTS: THE REVIEW

金榮大(김영대)著,曹雅晴譯,堡壘文化,560元

推薦原因: 議 樂

這是一本防彈少年團(BTS)的歌曲賞析全集,翻閱時深深感受到來自大叔作者對於世紀男團的全面之愛。然而作者實為旅美韓國資深文化評論,亦提供了在BTS之前的K-Pop流行發展簡史,音樂產業化的市場分析,以及BTS出入韓國文化、神話、哲思、生活、愛情、信仰等複雜面向的創作分析。本書也是一部關於粉絲(fandom)的文化紀錄,並自身示範了粉到最深刻之境的成果。【內容簡介➤】

●愛的帝國

權力與誘惑,作為感官文本的「法屬太平洋」

Empire of Love: Histories of France and the Pacific

馬特.松田(Matt K. Matsuda)著,丁超譯,八旗文化,500元

推薦原因: 知 樂

此學術著作以「愛」如何作為殖民體制表現的一環為題,並透過文學這一殖民技術,重構帝國與殖民地間的情慾化與權力結構。如軍官與在地少女間的浪漫故事,如何粉飾侵略與占據、如何性化被殖民者、情慾化殖民地,都透過文學小說展現其愛的殖民意識形態。由此可回看東亞、甚至台灣與日本、美國等現代帝國間的殖民關係,又是透過怎麼樣的浪漫敘事呈現、偷渡?但作者並未仔細提供「愛」這個概念的知識生產、歷史成因,若能提供在地化的浪漫愛歷史爬梳,會讓討論更聚焦且有力。【內容簡介➤】

●就算牠沒有臉

在人類世思考動物倫理與生命教育的十二道難題

黃宗慧(Iris Huang)、黃宗潔(Cathy Huang)著,麥田出版,430元

推薦原因: 批 議 樂 益

從「沒有臉」就無法產生憐憫心的道德倫理難題出發,透過12篇往返互文的思索文章,對於動物權、動物保護、生命政治、倫理哲學、文化再現等,圍繞著「人與動物」間關係的議題提出深刻探問,讀來不只是為了動物權利發聲,也對人類的生存合理提出質疑。人對動物的態度,映照的也是人對彼此、對環境的對待,「沒有臉」引發的道德倫理困境不只是動物,也是人類社會不同群體間的恆常難題。【內容簡介➤】

●城市、演化、人

從消費文化到都市規劃,從中產階級到社會流動,從廢墟到網絡,人類與城市的6000年故事

Cities: The First 6,000 Years

莫妮卡.史密斯(Monica L. Smith)著,吳凱琳、王年愷譯,臉譜出版,420元

推薦原因: 知 樂

「都市」究竟何時出現,又是如何生成?可以從各種學科角度提出解釋,本書從作者的專業——人類學考古學出發,提出方方面面的歷史證據與推論,但更強調一種普世原理。如開篇作者提到「丟棄行為」的出現如何定義了都市生活型態與機制;又或者貴族與平民間的中階層人士出現如何證明的都市型態的社會系統。軟體與硬體角度並進,此書為都市學打開新的面向。【內容簡介➤】

●地方創生來解答

11場讓日本社區變有趣的設計對談

つくること、つくらないこと: 町を面白くする11人の会話

太田浩史、廣瀨俊介、長岡賢明、鈴木毅、馬場正尊、西村佳哲、芹澤高志、廣井良典、鷲田清一著,曾鈺珮譯,行人文化實驗室出版,300元

推薦原因: 思 議 樂 益

本書邀請設計、藝術、政策、實踐……等諸多領域、專業各異的專家對談,建構一個生活共同體空間的理念與藍圖。它有該增設努力的部分,也有該耐住有所不為之處。活潑的對談,激起的火花,儘管原書已於日本出版10年,今日讀來仍然相當有收穫。舉重若輕的氣氛也使得這些睿智有趣的想法容易吸收。這本書帶我們從近年台灣已口號化的「地方創生」的框架跳脫出來,因此它最可惜的就是將中文書名冠上了「地方創生」之名。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量