11月繪本大師》自然、藝術和愛的救贖力量:帶來希望的魔法師威廉.史塔克(William Steig)

《小藍和小黃》是20世紀的兒童圖畫書經典之作,略帶戲劇性的出版身世,已成為圖畫書的傳奇,它開啟了1960年代之後,結合設計和新媒材的運用手法,讓圖畫書展現出更多元的風貌,被譽為「現代圖畫書的出發點」。這本書作者李歐.李奧尼(Leo Lionni)在半百之年創作的首部童書,後來他謙稱這是個「小奇蹟」,並由這個契機出發,決定放下當時在紐約的功名和要職,遠走義大利托斯卡尼,邁向下半生的圖畫書創作之路。

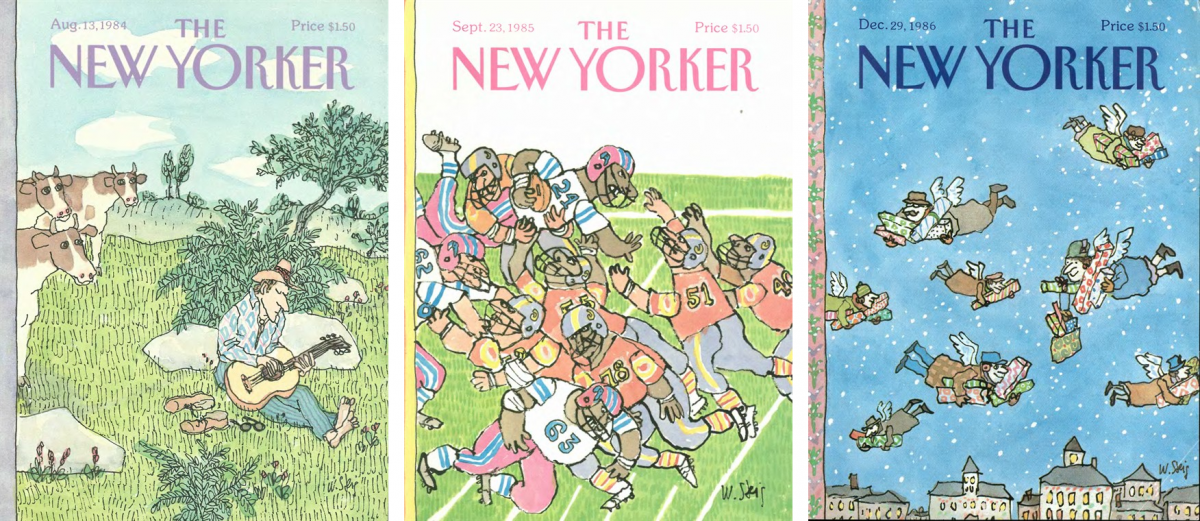

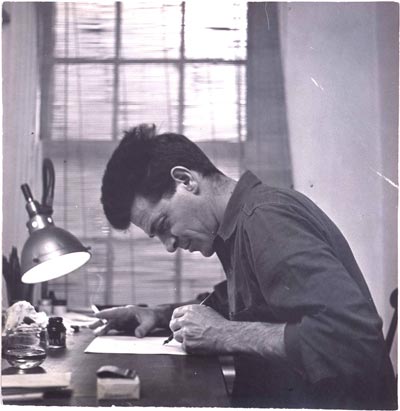

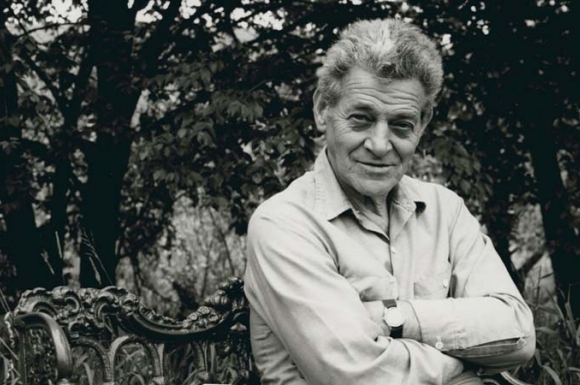

這個看似偶然,其實是冥冥之中必然的事蹟,鼓舞了許多有志之士,相信只要有心,任何年紀都可以加入童書創作的行列。和李奧尼同時代、同在紐約生活的威廉.史塔克(William Steig),長期為《紐約客》(The New Yorker)雜誌繪製漫畫,被譽為「漫畫之王」。他也在一般視為退休年紀的61歲時,蘊積一生功力,轉身投入童書創作,展開精采豐沛的第二人生。

1907年11月14日史塔克出生於美國紐約布魯克林,後來在布朗克斯成長。他的父母都是來自奧地利的波蘭猶太裔移民,父親Joseph Steig是一名木匠和油漆工,母親Laura Ebel Steig是位裁縫。他們都未受過高等教育,卻非常熱愛藝術。史塔克在四個兄弟中排行第三,家境雖然不富裕,但家人的情感親愛深摯,全家人經常圍繞著窄小的餐桌一起畫畫。

史塔克的父親時常臨摹明信片上的名畫,更熱愛聆聽義大利歌王卡羅素(Enrico Caruso)的歌聲。他信仰社會主義,在老家時曾因成立工會而被判入獄,因此他常常對兒子們說:「如果你是個工人,你會被剝削;如果你是老闆,那你就會剝削別人,不如當一個可以自立自主的藝術家。」日後史塔克家的兄弟們果真紛紛成為作家、畫家或音樂家。

史塔克小時候其實從來沒想過要成為藝術家,他最想當水手或者流浪漢,可以到未知的遠方去探險。當時的布朗克斯還是個安全純樸的社區,孩子們可以自由的在街道上玩耍。喜歡《亞瑟王》故事的史塔克,總把自己和玩伴們幻想成圓桌武士,他們撿拾木棍鬥劍,在街角的垃圾堆中尋找寶物。

個性害羞的史塔克是個狂熱的閱讀愛好者,沉溺在《格林童話》、《魯賓遜漂流記》等故事中,還有胡伯定克(Engelbert Humperdinck)的歌劇《糖果屋》、卓別林的電影,尤其是《小木偶皮諾丘》讓他特別著迷。從5歲開始,他就嘗試寫下「自己的故事」,他特別喜歡筆在紙上工作的感覺,尤其是筆尖劃過紙張唰唰的磨擦聲,像極了畢卡索說的:「要畫畫,你必須閉上眼睛唱歌。」

在母親的鼓勵和大哥的啟蒙下,史塔克在高中時期嶄露繪畫的天賦,他為校刊繪製了許多漫畫,同時在田徑和游泳各項運動,也有傑出的表現。天資聰穎的史塔克,年僅15歲就進入紐約市立學院(CCNY)就讀,當時還曾經入選全美青年水球隊成員。兩年之後,他繼續在國家設計學院研修3年,期間一度曾在耶魯藝術學院短暫待過5天,可是他對學校失望透頂,就悄悄的輟學回家了。

由學院畢業後,史塔克興起了壯遊世界的想法,但是隔年美國面臨了史上最嚴重的經濟大蕭條,父親不幸破產。當時哥哥已成家,有自己的家計要負擔,而弟弟的學業仍待完成,於是史塔克放下他對成為運動員、園藝師、小說家、鋼琴師的種種嚮往,擔負起養家的責任。

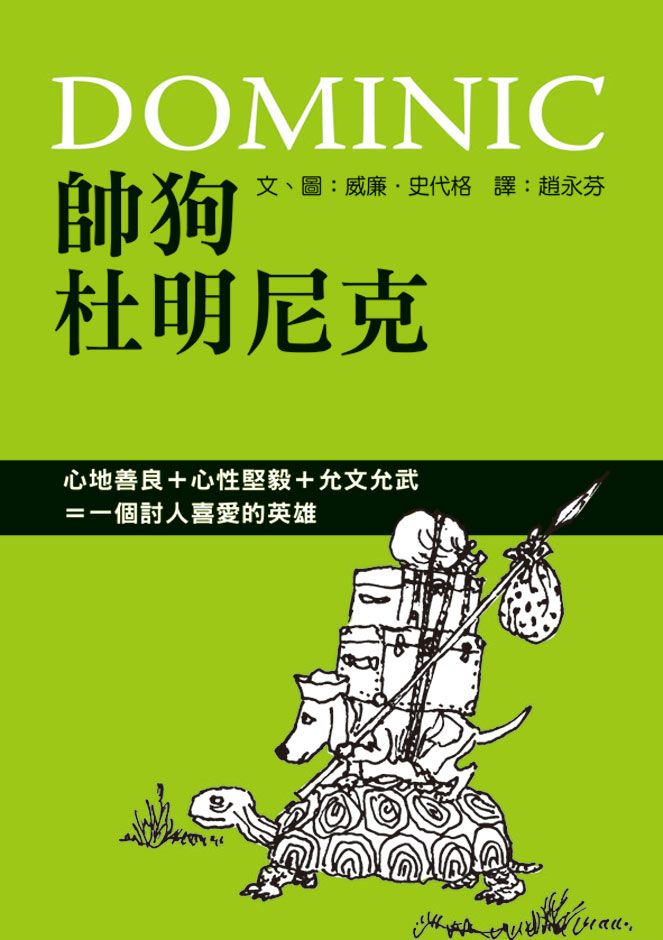

史塔克在1972年發表的《帥狗杜明尼克》故事中,杜明尼克如同詩人佛洛斯特(Robert Lee Frost)的詩作〈未行之路〉所言,在巫婆指引的兩條路中,選擇了別人都不想走的那一條,而這條冒險的路徑,把多明尼克帶入奇妙又難以置信的旅程。史塔克也一樣,他跟從命運,選擇了用畫筆來養家活口,從而造就了未來一切的變化。

史塔克在1972年發表的《帥狗杜明尼克》故事中,杜明尼克如同詩人佛洛斯特(Robert Lee Frost)的詩作〈未行之路〉所言,在巫婆指引的兩條路中,選擇了別人都不想走的那一條,而這條冒險的路徑,把多明尼克帶入奇妙又難以置信的旅程。史塔克也一樣,他跟從命運,選擇了用畫筆來養家活口,從而造就了未來一切的變化。

當時《紐約客》雜誌匯聚了一群漫畫高手,不僅改變了當代漫畫的面貌,更提升了漫畫的文化內涵。《紐約客》給予的稿酬為每幅漫畫40美元,遠勝於其他雜誌。1930年,23歲的史塔克向《紐約客》叩門,直到2003年去世,他共為這個雜誌畫了1676幅風格各異的圖畫,以及117個封面。普立茲獎獲獎小說家厄普代克(John Updik)曾說:「史塔克的漫畫不僅講笑話,而且讓我們反思現實的本質。」

史塔克在他的漫畫中,以各種形式處理了「自我孤立」這個主題。他畫的孩子往往脾氣暴躁,他的成人世界則充斥著罪犯和情人、醉漢和漂泊者、哲學家和荒謬的富人,或者試圖相互理解而始終困惑的夫婦。史塔克用流利的線條和幽默的觀點,呈現出敏銳的機智、獨特的感性,化解這個現實世界所帶來的沮喪不安。

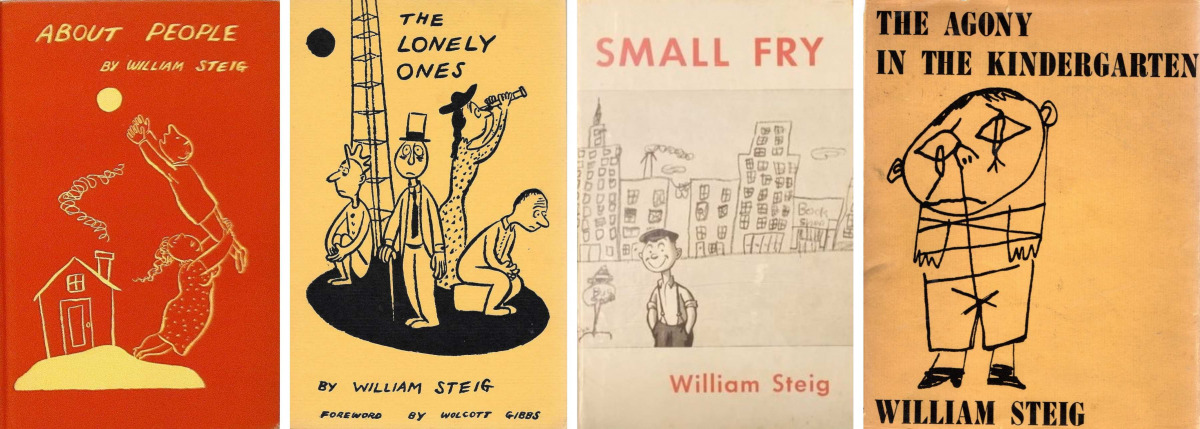

從1930年代末到50年代,史塔克創作了眾多令人難忘的作品。這些他稱之為「象徵性的繪畫」,後來收錄於《About People》、《The Lonely Ones》等書中,以一系列簡明的圖像,概括人類的原型為特色,畫風則明顯受到畢卡索、克利和威廉.布雷克的影響。《紐約時報》指稱它們是「紙上的潛意識旅行」,這些深層的探索,引起了精神病學界的注意。

隨著二戰爆發,史塔克的作品更深入靈魂深處。1946年,當這位藝術家面臨離婚和健康問題時,他向猶太精神病學家威廉.賴希(Wilhelm Reich)尋求諮商。賴希是知名心理學家佛洛伊德的弟子,也是備受爭議的人物,但是史塔克從這位精神導師處,找到了生存困境的答案。《Small Fry》、《The Agony in the Kindergarten》等書,是他對美國兒童遭受虐待和壓迫提出的警鐘,透過這些開創性的作品,史塔克找到了一條通往自由的道路,成為他藝術臻於成熟的標誌。

除了漫畫,史塔克也曾為廣告設計創作。這項工作雖然可以獲得優渥的收入,但受到父親對社會公義主張的影響,他認為利用藝術來鼓勵人們消費是可恥的,因此非常討厭廣告。

1940年代,史塔克找到另一個藝術創作的方向,開始從事木雕創作,作品也廣被各博物館收藏。此外他還一掃傳統賀卡甜美可愛的風格,創作了意趣完全相反的「當代風格」賀卡,開創了卡片藝術的新潮流。

到了60年代,史塔克在兒子的建議下,放棄用鉛筆打草稿的作畫習慣,直接以墨水揮灑勾勒線條,再施色敷彩,他的作品因此煥發出新的活力。就在這個畫技轉變的關鍵期,另一位《紐約客》的作者鮑伯.克勞斯(Bob Kraus),計畫成立新的童書出版公司Windmill Books。由於他的邀約,激勵了史塔克在人生還曆之年,以童書創作再攀高峰。

1968年他首先出版了《CDB!》這本趣味盎然的字謎書,前所未見的手法,令人耳目一新。後來在1982年,他依同樣的構想又創作了《CDC!》,但加入更多數字和聲韻的變化,提高解謎的難度,也表現出史塔克玩耍語言的能力非常老練。

史塔克創作的故事中,常出現複雜的句子和具有挑戰性的詞彙,甚至自創新字詞。有些成人會擔心這對孩子太難,但孩子們卻愛極了大聲朗讀這些豐富飽滿的語言。

同樣在1968年,他還發表了《Roland the Minstrel Pig》。天性純真的小豬羅蘭是才華洋溢的吟遊詩人,朋友們都鼓勵她要和更多聽眾分享音樂天賦,於是她踏上了追尋自我的驚險旅程。這是史塔克自寫自畫的第一本圖畫故事書,發想自11世紀的古法語史詩《羅蘭之歌》。這時期,他善於轉化民間故事和童話的說故事風格已明顯可見,初試啼聲即獲得讀者的喜愛,而這只是他往後三十年童書生涯的先探之作。

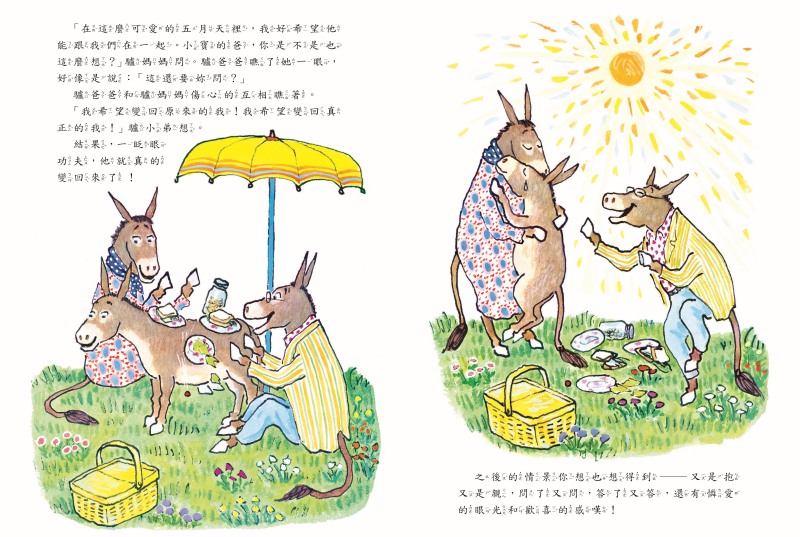

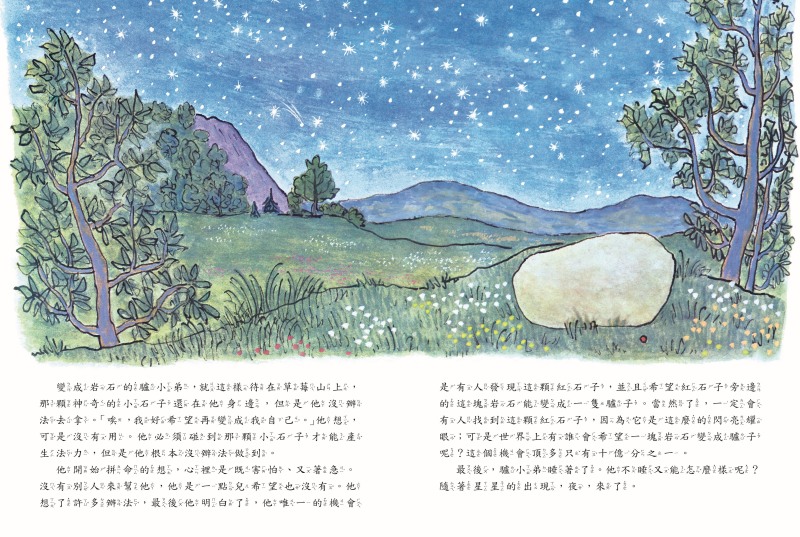

這位靈感飛躍的大師,下筆猶如被神聖的風驅使,彷彿看得到筆下正在發生的事情。長久以來蓄積的沛然能量,使他迅速的在童書創作上取得佳績。隔年發表的《驢小弟變石頭》(Sylvester and the Magic Pebble),為他贏得凱迪克金獎,問世五十餘年以來,已成為當代美國最傑出的圖畫書之一。

史塔克認為好作品是不需要太多解釋的,因此不喜歡談論創作理念,但他曾說:「事實上,我只寫過一本書,然後不停的換花樣出版。」追溯他的童書創作軌跡,《驢小弟變石頭》的確蘊含了各種變化的原型:擬人化的動物、變身和重生的能力、微物中的巨大力量、神奇的好魔法、日常中幸運的奇蹟、療癒人心的音樂,以及堅定不移的親情之愛。

「驢小弟」是小木偶皮諾丘的變形及延伸,就像皮諾丘想成為真正有生命的人一般,驢小弟也想從石頭再變回真正的驢子。這本書常被解讀為關於死亡和童年無助的隱喻,展現了孩子們害怕與父母分離的恐懼,以及他們既害怕又渴望變身的心理。從在家/離家/回家的歷程中,唯有父母真愛不移的召喚,才能指引孩子找到回家的路。

《驢小弟變石頭》書中,史塔克把警察畫成肥豬,曾引起一場風波。國際警察聯合協會認為這已構成毀謗罪,要求把豬的圖像從書中拿掉。史塔克氣憤的回應:「我不是那種用政治宣傳來打擾孩子的人。」他的故事情節,有時率性得似乎沒有太多邏輯和必須遵守的原則,甚至美麗與恐懼並存,令人不安。但他絕對不預設主題,拐彎抹角來教誨小孩。

創作一本能同時讓孩子和成人都讀得開心的童書,幾乎是不可能的任務,但史塔克的作品不斷超越兒童閱讀既定的疆界。譬如《永遠的朋友》(Amos & Boris)中,小老鼠和大鯨魚是極端不同的物種,卻跨越了生物性的限制,建立了不可思議的友誼。史塔克看似簡單平凡的故事,經常闡明了生命中至關重要的議題,在最不可能的地方找到共同點和同理心。

1977年,高齡70的史塔克以《亞伯的小島》(Abel’s Island)和《魔法骨頭》(The Amazing Bone),分別獲得紐伯瑞獎銀獎、凱迪克銀獎的殊榮,圖文皆出手不凡。1982年,他代表美國被選為安徒生大獎的插圖類候選人,又於1988年被選為同獎項寫作類候選人。他優游於圖文敘事間出入無礙,是童書界少見的全才創作人。

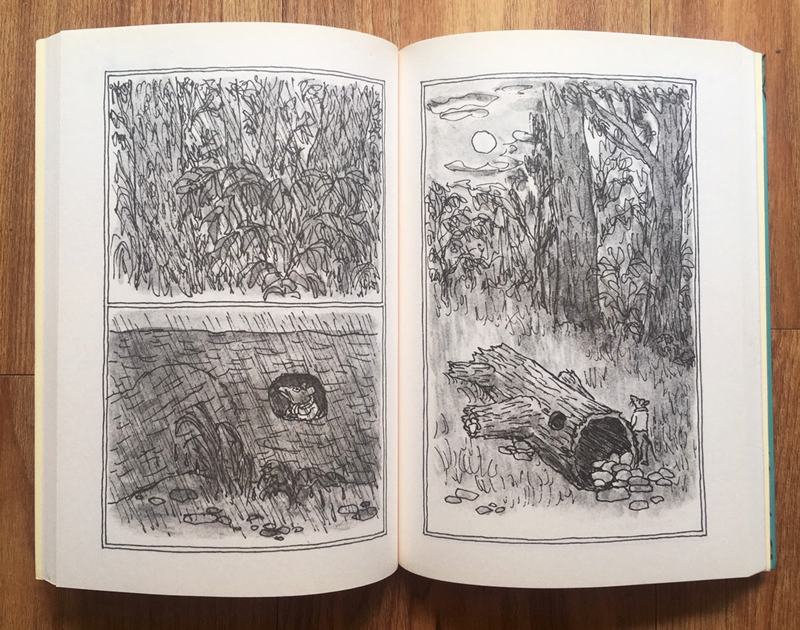

小老鼠亞伯意外流落荒島,唯有靠著想像力、知識和藝術創作才能絕境求生。但是在孤島待得越久,對自我的疑問也隨之日益增生:為什麼是我?為什麼會在這裡?這樣的考驗是有意義的嗎?有人說《亞伯的小島》是老鼠版的《魯賓遜漂流記》,其實它更接近史塔克個人的自傳,蘊含了他的生命歷程和深刻的哲理思考。

史塔克將人類亙古普世的提問,藉小老鼠的際遇向孩子傳遞珍貴的經驗。雖然這個世界上有太多事情會讓我們感到困惑和沮喪,但是自然、藝術和真愛,永遠會帶來救贖的力量,即使世界充滿了嚴酷的考驗,還是值得樂觀以對。

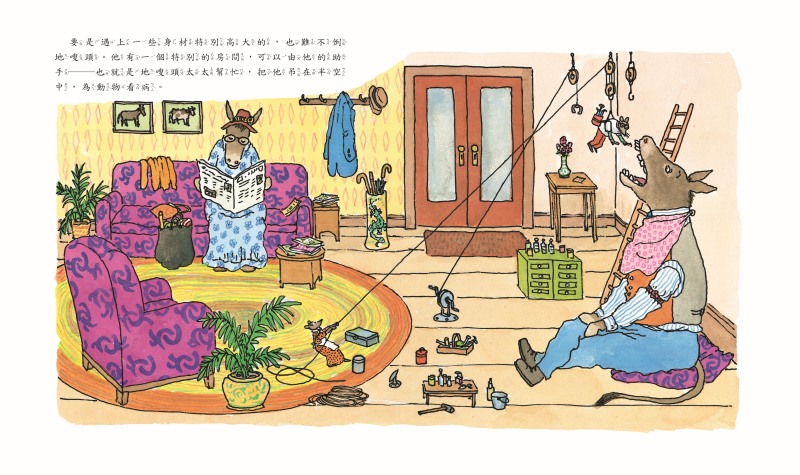

在他的故事中,動物變成了人的形象,和人一樣生活、工作、休閒,也像人一樣會搶奪、詐欺。在動物們喜感的外表下,揭示了人類共有的善惡美醜。

《魔法骨頭》是史塔克第一本以女生當主角的童書,小珍珠(豬)化身為現代版小紅帽,她帶著純真無邪的眼光,觀察美好的世界,也走進充滿未知危險的森林。最後,她的生命和青春是透過一個具有魔法的骨頭挽回。

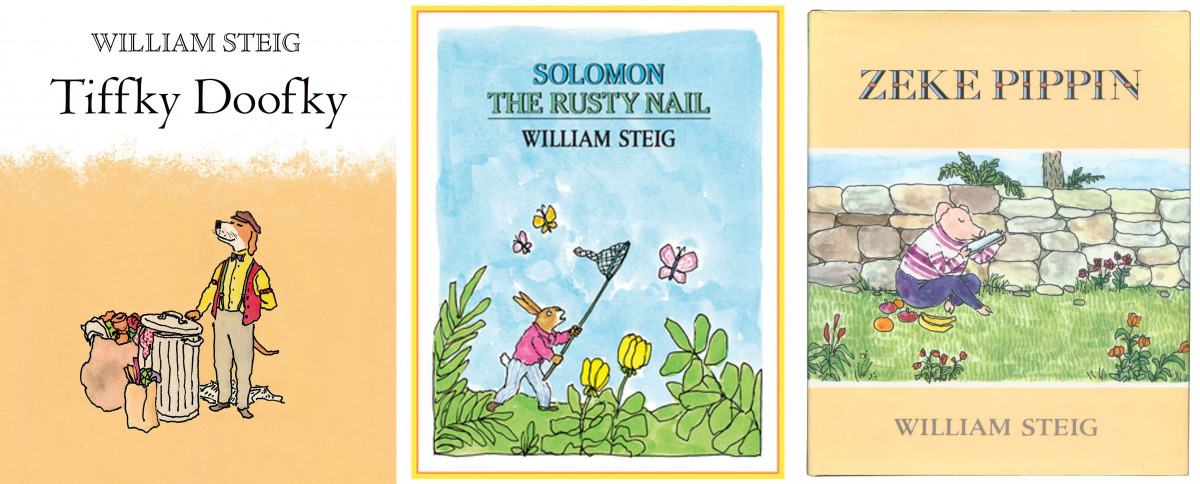

史塔克的童書充滿了各種看起來微小,卻擁有強大力量的物件:驢小弟撿到的石頭、《Tiffky Doofky》在垃圾場找到的項鍊、《Solomon The Rusty Nail》裡幫助兔子變身的釘子,還有《Zeke Pippin》能催眠的口琴。史塔克不按牌理出牌,他發揮奇思妙想,賦予日常魔幻神聖的光彩,總能讓讀者讀得心滿意足。

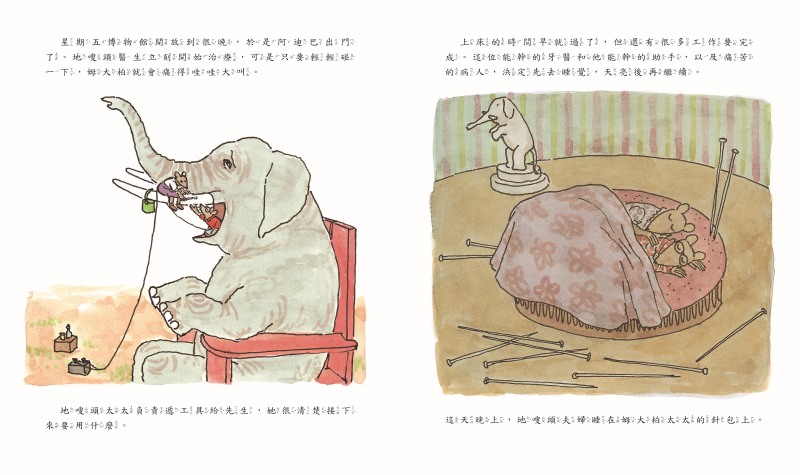

史塔克最喜歡以老鼠為主角,因為他覺得孩子們也很小,容易產生共鳴。1982年出版的《老鼠牙醫地嗖頭》(Doctor De Soto),是一本帶有卡通趣味的圖畫書,但卻以輕鬆詼諧、寓意深刻的敘事手法,得到紐伯瑞銀獎和美國國家書卷獎的肯定,誠屬跨越界線的圖文書先鋒。後來於1992年,他又接續完成了《老鼠牙醫去非洲》(Doctor De Soto Goes To Africa)。

老鼠牙醫有自己的原則,也擁有醫者的仁心,而狐狸生物的本能,則讓他們在救人和反噬之間猶疑矛盾。史塔克的故事經常呈現情感和道德的兩難,《真正的小偷》突顯出表象與真相之間的落差,《Caleb & Kate》這對明明恩愛的夫妻,卻在爭吵裡無限輪迴。史塔克將情節處理得戲劇張力十足,但最後總會用善感的目光洞悉人情世事,提出讓人歡樂幸福的結局。

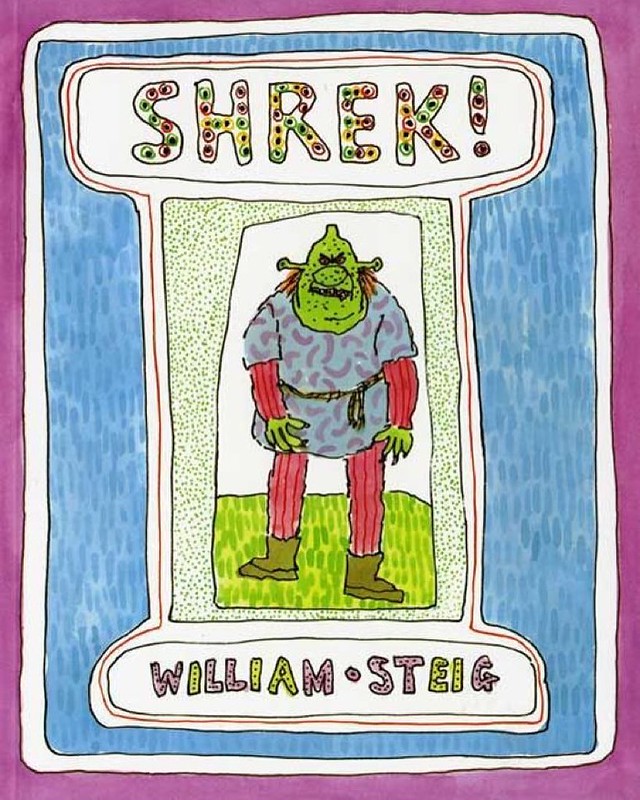

2001年叫好又叫座的動畫片《史瑞克》(Shrek),片中笨拙又醜陋的綠色物種,它的創造者正是史塔克。在意第緒語中,「Shrek」意喻「恐懼」,在原創的圖畫書裡,「醜陋」不僅僅是一種生活方式,更是真正的超能力。史瑞克完成了標準的英雄自我發現之旅,不僅徹底顛覆傳統王子和公主童話的完美結局,也改寫了「美與醜」的定義。

2001年叫好又叫座的動畫片《史瑞克》(Shrek),片中笨拙又醜陋的綠色物種,它的創造者正是史塔克。在意第緒語中,「Shrek」意喻「恐懼」,在原創的圖畫書裡,「醜陋」不僅僅是一種生活方式,更是真正的超能力。史瑞克完成了標準的英雄自我發現之旅,不僅徹底顛覆傳統王子和公主童話的完美結局,也改寫了「美與醜」的定義。

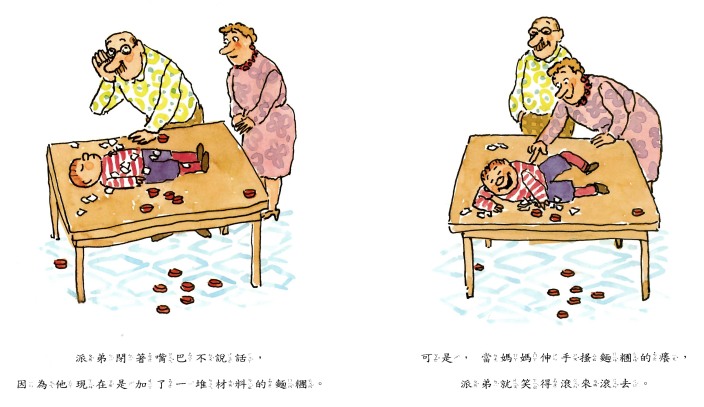

史塔克的小女兒Maggie回憶童年時曾說:「他不只是個父親,他是我最好的玩伴,可以隨時進入遊戲的情境,和我同享一個孩子的驚喜和熱情。」《派弟是個大披薩》正是父女倆人百玩不厭的親子活動。

或許就是因為對孩子的理解和尊重,史塔克筆下的兒童一直都兼具敏感和堅強的特質。《勇敢的小伶》即使面對致命的暴風雪,仍堅毅的完成使命;《The Zabajaba Jungle》中,小男孩隻身勇闖叢林,搭救父母;就算《史賓奇生悶氣》,面臨如此劇烈的情緒波動,史塔克始終相信孩子有自我療癒的能力。

《The Rotten Island》可說是他的集大成之作,一面用老練世故的語言敘述世界的崩壞,畫面卻絢麗斑斕,充滿了虛構的生物,達到既緊張又和諧的風格。

畢卡索曾說:「所有的孩子都是藝術家,問題是如何在長大之後,保持藝術家的身分。」史塔克跟隨內心的小孩,依本能開心作畫,允許自己做各種瘋狂的實驗,當別人稱他是「出眾但沒道理的隨意畫家」,他真心覺得這是對他的至高恭維。

在漫長的創作生涯中,史塔克不僅自寫自畫的作品數量豐碩,他也曾和不少作家和繪者合作。由昆汀.布雷克負責插畫的《巫婆薇吉兒》、Jon Agee繪圖的《Potch & Polly》,以及他為同為藝術家的第四任妻子Jeanne改寫的童話故事《A Handful of Beans》配上彩圖,都得到許多好評。

對史塔克而言,生命就是創造,編織宇宙的創造性能量不斷運動,成為他的青春泉源。2003年,在他過世的前幾個月,還出版了《那時候,大家都戴帽子》。他回到1916年的童稚時光,整本書就像是他8歲時自寫自畫的生活筆記。

最終,他並沒有成為夢想中的船員,在命運的道路上,他享受每一次的相遇,也銘記每一次的經歷,成為既浪漫、誇張、夢幻又寫實的藝術家。他以大師之筆和孩子之眼,來刻畫這個可愛多彩的世界。這位永無島上的魔法師,深入探索生命本身的奧祕,為世世代代的讀者,帶來永恆的希望。●

童書短評》#77 陪孩子習得接納與信任,點亮人性中的光明

●我們之間

Between Us

克萊兒.阿特金斯(Clare Atkins)著,郭恩惠譯,台灣東方出版,420元

推薦原因: 文

適讀年齡:國中、高中職(13-18歲)

作者用流暢詩意的文字,寫出這本帶有殘酷色彩的小說。一名尋求庇護的伊朗難民少女安娜,一名父母離異的越南裔少年強諾,當兩個孤獨激昂的心靈慢慢吸引靠近,種族與文化隔閡卻也如影隨形,拉扯住他們青春欲奔的羽翼。故事發生在收容所,原以為抵達這裡會是流離生活的句點,沒想到卻是另一段波折的開始,人性的脆弱與扭曲,情感的退縮與前進,不斷上演且真實強烈。透過角色交錯陳述自己的觀點,我們讀到了他們的愛與愁、苦與難,心中的恐懼與猜疑始終無法鬆綁,令人唏噓,愛有時成了一種理直氣壯的迫害藉口。 【內容簡介➤】

●神奇行李箱

The Suitcase

文、圖:克里斯.內勒–巴列斯特羅斯(Chris Naylor-Ballesteros),柯倩華譯,小天下出版,350元

推薦原因: 圖

適讀年齡:小學中、低年級(7-10歲)

一名陌生的訪客倏然闖入,手上拖著一隻神祕行李箱,引起動物們的高度警戒與質疑,紛紛議論起牠的來歷動機,以及行李箱裡究竟裝了什麼東西?趁著訪客疲憊入睡,真相終於揭曉,帶來意想不到的震撼。透過簡單的角色情節與行李箱隱喻,令人聯想到移民與種族議題、外來者與原居者如何相互信任與接納,故事反映現實世界,帶來更多省思。前半段充滿懸疑,後半段則高潮迭起,文學轉折埋藏在圖像裡,每一次「翻頁」都是一次「翻轉」,突破讀者預期心理的同時,也刷亮了胸懷及眼光,人性的良善光明盡現其中。 【內容簡介➤】

●顯微世界

微生物學之父安東尼.范.雷文霍克的故事

All in a Drop: How Antony Van Leeuwenhoek Discovered an Invisible World

文:蘿瑞.亞歷山大(Lori Alexander),圖:薇薇安.米丹柏格(Vivien Mildenberger),齊若蘭譯,字畝文化,350元

推薦原因: 知 圖

適讀年齡:小學中、高年級(9-12歲)

這是一本題材、文字、圖像都引人入勝的傳記故事。被後世譽為「微生物學之父」的安東尼.范.雷文霍克,其實只有小學畢業,以買賣布料維生,卻對於細小微物有著強烈的好奇心,終其一生埋首觀看顯微鏡下的世界,自學撰寫嚴謹報告,不吝將成果分享給世界。他充滿實驗精神,指甲牙垢、蜜蜂的尾刺、豬的眼球都是他研究觀察的素材。他不在乎掌聲,旁人譏笑嘲諷也不改其志,為自己的熱忱及堅持而活。如此真實而精彩的人物,當然適合孩子閱讀認識。作者以娓娓的故事口吻,從童年啟蒙開始說起,並擅用色彩圖像與顯微鏡下的真實照片,來補充解釋一些較為艱深的科學名詞,更讓故事流暢豐富且易讀,手法相當成功。 【內容簡介➤】

●不一樣的1

文:吳亞男,圖:柳壟沙,信誼基金出版社,280元

推薦原因: 趣 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

躲貓貓的1、像骨頭的1、在睡覺的1、戴帽子的1、正在成長的1……,棕熊老師帶著小動物們學寫數字1,短短一筆畫,每個人寫出來卻不盡相同,展現字如其人的獨特個性與氣質,每個1都得到滿滿的讚美與鼓勵。這個故事完全發揮了「淺語的藝術」,文學概念與字詞運用簡單有力,從易辨識的字形出發,巧妙延伸出尊重個體差異的涵義,很能引起幼兒的理解與想像力。圖像則充滿趣味細節,有著開放融合的愉悅氣氛,孩子跟書裡的動物們一起靈活遊戲,感官與心靈都大大滿足。 【內容簡介➤】

●企鵝探險隊

ペンギンたんけんたい

齊藤洋(さいとうひろし)著,高畠純(たかばたけじゅん)繪,李慧娟譯,台灣東方出版,230元

推薦原因: 趣 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

●企鵝觀測隊

ペンギンかんそくたい

齊藤洋(さいとうひろし)著,高畠純(たかばたけじゅん)繪,李慧娟譯,台灣東方出版,230元

推薦原因: 趣 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

●企鵝登山隊

ペンギンとざんたい

齊藤洋(さいとうひろし)著,高畠純(たかばたけじゅん)繪,李慧娟譯,台灣東方出版,230元

推薦原因: 趣 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

這50隻企鵝讓人一看就發笑,只要聽到「嘿呀啦,嘿喲嘿!」就知道牠們又是一副正經八百的模樣,浩浩蕩蕩整隊登場,要去新的冒險地點刮起一陣騷亂旋風,然後再若無其事的拍拍屁股走掉,讓留下的動物們與讀者面面相覷,一臉問號,旋即抱腹狂笑。作者下筆極具幽默想像,無厘頭外再加些機智笑料,即使是重複的情節也不單調無聊。書裡的句子簡單輕短,文句之間的邏輯卻很完整緊密,敘事表達清晰流暢,一步步引領孩子嘗試並愛上閱讀,是套令人意猶未盡的橋樑書。 【企鵝探險隊:內容簡介➤】 【企鵝觀測隊:內容簡介➤】 【企鵝登山隊:內容簡介➤】

●企鵝演奏會

文、圖:陳彥伶,信誼基金出版社,320元

推薦原因: 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

本書為第32屆信誼幼兒文學獎的評委推薦得獎作品。作者極富巧思,只運用紅、藍、黑、白4種簡潔顏色,便把人類保育員與企鵝之間一段超越語言的相處生活,描繪得有滋有味。構圖乾淨卻充滿想像空間,讀者一下子就能融入故事裡,用全知且趣味的觀點去觀看角色之間從初識到道別、從誤會到不捨、從無言到欲說還休的層層關係轉變。不僅敘事手法高明,畫面與色塊之間的對比亦效果十足,視覺清爽,結局溫暖,層次豐富讓人想一讀再讀。 【內容簡介➤】

●河馬媽媽分鬆餅

文:梁雅怡,圖:阿喵,台灣東方出版,300元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

河馬媽媽的香噴噴鬆餅出爐了,想分享給森林好友們品嘗,但不管數量怎麼分、規則怎麼訂,都有動物抗議大喊「不公平!」這樣也不行,那樣也不對,真是傷透腦筋。隨著節奏靈活、具思考性的情節一路往下讀,小讀者應該也會搔頭苦思起來,世界上真的有公平嗎?作者在最後給了一個睿智驚喜的結局答案,翻轉既有思維,架構完整且邏輯清晰,表現成熟不俗。 【內容簡介➤】

●原來貨櫃是這樣子啊!

編著:小魯文化編輯部,圖:葉亞璇、財團法人陽明海運文化基金會,小魯文化,380元

推薦原因: 知

適讀年齡:小學中高年級、國中(9-15歲)

以「貨櫃」為主角的本土知識書,話題性十足,內容更是扎實豐富,循著條理分明的章節與圖文,看一塊鋼板如何變成可以運載各種物品的20呎百寶箱,從外層塗料到內部設備的各種奧妙,看似疊疊樂的貨櫃如何效率上船乘風破浪來到我們身邊,以及台灣的貨運及航運在國際貿易上扮演舉足輕重角色。多元趣味的切入角度,把貨櫃裡裡外外、身世影響、陸海兩棲的所有知識完整呈現,讀來輕鬆又不失深度,一頁頁驚喜地刷新視野與想像。 【內容簡介➤】

●燕子遷徙日記

一段飛越地球的旅程

Journey above the earth - Diary of a swallow

文:帕維.卡瓦塔諾夫(Pavel Kvartalnov),圖:奧嘉.普塔世尼(Olga Ptashnik),張東君譯,水滴文化,360元

推薦原因: 知 圖

適讀年齡:學齡前、小學低-中年級(4-10歲)

這是一本描繪燕子從破殼而出到千里遷徙的歷程日記,也是一本資訊充足、畫風典雅的生態繪本。打開書頁猶如展開翅膀,隨著燕子輕盈迎向高空,感受風雨與烈陽的洗禮,一路從愛爾蘭,行經高山、海峽、沙漠、森林,飛往非洲最南端,完成一趟神祕而自然的生命召喚。清爽淡逸的色彩與構圖,把生態資訊講得清晰完整,是一本兼具美感與知識的作品。 【內容簡介➤】

●好像在哪兒見過?

しってるねん

文:市川圭子,圖:長谷川義史,米雅譯,維京國際出版,280元

推薦原因: 趣 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

「咦,剛剛跟我打招呼的阿姨是誰?明明那笑容這樣熟悉,我卻一時想不起……」相信很多人都跟書中小男孩有同樣的經驗,越是絞盡腦汁,越是想不出,頭快要爆炸啦!小男孩決定沿著商店街一家一家看啊找啊,說不定能喚起腦海裡的記憶,就在他幾乎要含淚放棄時,真相終於大白,原來是「她」啊,線索其實一直如影隨行!這本充滿生活況味的幽默小品,經由長谷川義史的純熟筆觸詮釋,更添豐富細節與笑料,看似隨手拈來的童趣構圖,把商店街人情氣氛刻劃得自然又鮮活,跟著角色一起穿梭其中,有趣熱鬧極了。 【內容簡介➤】

知識性.趣味性.文學性.圖像表現.創意

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量