2021Openbook好書獎》年度好書.入圍書單

2021年Openbook好書獎入圍的206本書單如下:

【年度中文創作】入圍作品

- 《十種寂寞》,簡媜著,印刻出版

- 《不要在我月經來時逼迫我》,謝曉陽著,印刻出版

- 《半蝕》,韓麗珠著,衛城出版

- 《卡西與他們的瓦斯店》,郝妮爾著,南方家園出版

- 《她的小舌尖時時救我》,曹疏影著,黑眼睛文化

- 《成為洞穴》,川貝母著,大塊文化

- 《成為真正的人》,甘耀明著,寶瓶文化

- 《死者的孩子》,偕志語著,慢工文化

- 《老派少女購物路線》,洪愛珠著,遠流出版

- 《忐忑》,栩栩著,雙囍出版

- 《我長在打開的樹洞》,程廷(Apyang Imiq)著,九歌出版

- 《我家住在張日興隔壁》,楊双子著,寶瓶文化

- 《我與我的幽靈共處一室》,鄭琬融著,木馬文化

- 《拉流斗霸:尋找大豹社事件隘勇線與餘族》,高俊宏著,遠足文化

- 《附神:我那借身給神明的父親》,林徹俐著,印刻出版

- 《看得見的記憶:22部電影裡的百年臺灣電影史》,陳逸達、李道明著,春山出版

- 《致不在場的他們與遲到的我》,李璐著,時報文化

- 《哨譜》,邱常婷著,聯經出版

- 《時光莖》,林佑軒著,時報文化

- 《偽神的密林》,ㄩㄐ著,雙囍出版

- 《國語》,辛金順著,聯合文學

- 《深海作業》,陳昭淵著,陳昭淵

- 《現實的探求——台灣攝影史形構考》,張世倫著,影言社

- 《這裡的電亮那裡的光》,田品回著,南方家園出版

- 《感情百物》,張亦絢著,木馬文化

- 《新寶島》,黃崇凱著,春山出版

- 《溝:故事未了,黃昏已來》,鍾文音著,大田出版

- 《零度分離》,伊格言著,麥田出版

- 《綠色牢籠》,黃胤毓著,前衛出版社

- 《廢墟的故事》,鄧觀傑著,雙囍出版

- 《貓在之地》,崔舜華著,寶瓶文化

【年度翻譯書】入圍作品

- 《Bacon Ice Cream:奧山由之的攝影初心》,奧山由之著,聶永真繪,原點出版

- 《大地之下》,羅伯特.麥克法倫著,Nakao Eki Pacidal譯,大家出版

- 《大科學》,麥可.西爾吉克著,林俊宏譯,左岸文化

- 《女孩、女人、其他人》,柏娜汀.埃瓦里斯托著,謝靜雯譯,臺灣商務

- 《巴達維亞號之死》,麥克.戴許著,黃中憲譯,左岸文化

- 《日本製造,幻想浪潮》,麥特.阿爾特著,許芳菊譯,聯經出版

- 《世界是垂直的》,史提芬.葛雷罕著,高郁婷、王志弘譯,臉譜出版

- 《平等式資本主義的勝出》,凱薩琳.瑟倫著,盧靜譯,經濟民主連合

- 《白銀、刀劍與石頭》,瑪利.阿拉納著,楊芩雯譯,時報文化

- 《吃佛:從一座城市窺見西藏的劫難與求生》,芭芭拉.德米克著,洪慧芳譯,麥田出版

- 《在所有母親之間》,艾希莉.歐娟著,王娟娟譯,商周出版

- 《地球深歷史》,馬丁・魯維克著,馮奕達譯,左岸文化

- 《成功的反思》,邁可.桑德爾著,賴盈滿譯,先覺出版

- 《成為西蒙波娃》,凱特.寇克派翠著,張葳譯,衛城出版

- 《此生,你我皆短暫燦爛》,王鷗行著,何穎怡譯,時報文化

- 《羽毛賊》,柯克.華萊士.強森 著,吳建龍譯,馬可孛羅文化

- 《肉食星球》,班哲明・烏爾加夫特著,林潔盈譯,積木文化

- 《克拉拉與太陽》,石黑一雄著,林宏濤譯,商周出版

- 《巫師與先知》,查爾斯.曼恩著,甘錫安、周沛郁譯,衛城出版

- 《我的日本夢》,卡蜜兒.華耶著,韓書妍譯,大辣文化

- 《我的野蠻室友》,羅伯・唐恩著,方慧詩、饒益品譯,商周出版

- 《我們身體裡的生命演化史》,尼爾・蘇賓著,鄧子衿譯,鷹出版

- 《沒朋友,只有山》,貝魯斯‧布加尼著,李珮華譯,南方家園出版

- 《辛波絲卡・拼貼人生》,愛麗絲・米蘭尼著,林蔚昀譯,大塊文化

- 《咖啡帝國》,奧古斯丁.塞奇威克著,盧相如譯,臺灣商務

- 《明天吃什麼》,亞曼達.利特著,王翎譯,臉譜出版

- 《法律何時該寬恕?》,瑪莎.米諾著,李宗義、許雅淑譯,麥田出版

- 《門牌下的真相》,迪兒德芮.麥斯葛著,韓翔中譯,臺灣商務

- 《哈布斯堡帝國》,彼得.賈德森著,黃中憲譯,馬可孛羅文化

- 《流動的疆域》,楊斌著,韓翔中譯,八旗文化

- 《重新丈量世界》,傑默爾.洪特著,劉盈成譯,漫遊者文化

- 《革命的那一天》,恰克.帕拉尼克著,黃鴻硯譯,麥田出版

- 《倒數10分又38秒》,艾莉芙.夏法克著,謝佩妏譯,新經典文化

- 《倖存者,如我們》,歐大旭著,彭臨桂譯,聯經出版

- 《海上傭兵:17世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠》,鄭維中著,蔡耀緯譯,衛城出版

- 《家鄉裡的異鄉人》,亞莉.霍希爾德著,許雅淑、李宗義譯,群學出版

- 《消費中國》,葛凱(Karl Gerth)著,陳雅馨、莊勝雄譯,臺灣商務

- 《真菌微宇宙》,梅林.謝德瑞克著,周沛郁譯,果力文化

- 《馬、車輪和語言》,大衛.安東尼著,賴芊曄譯,八旗文化

- 《動物們的青春》,芭芭拉.奈特森-赫洛維茲著,嚴麗娟譯,臉譜出版

- 《從人到鬼,從鬼到人》,顧若鵬(Barak Kushner)著,江威儀譯,遠足文化

- 《逝物之書》,茱迪思‧夏朗斯基著,管中琪譯,大塊文化

- 《魚與黑道》,鈴木智彥著,羅晨音譯,游擊文化

- 《最後一個人》,金息(김숨)著,胡椒筒譯,時報文化

- 《無法平靜的夜晚》,瑪麗珂.盧卡絲.萊納菲爾德著,郭騰傑譯,新經典文化

- 《畫鳥的人》,莉迪亞.豪爾赫著,顏湘如譯,馬可孛羅文化

- 《開膛手傑克刀下 的五個女人》,哈莉.盧賓霍德著,聞翊均譯,方言文化

- 《新世界的流亡者》,瑪雅.加薩諾夫著,馬睿譯,貓頭鷹出版

- 《萬物的價值》,瑪里亞娜.馬祖卡托著,鄭煥昇譯,時報文化

- 《電幻國度》、《迴圈奇譚》、《洪水過後》,賽門.史塔倫哈格著,李建興譯,啟明出版

- 《漁的大歷史》,布萊恩.費根著,黃楷君譯,八旗文化

- 《瑪莉娜.阿布拉莫維奇死後》,詹姆斯.韋斯科特著,劉雅郡、楊璧嫣譯,臉譜出版

- 《製造快樂公民》,艾德加.卡巴納斯著,張穎綺譯,立緒文化

- 《摯友》,西格麗德.努涅斯著,蘇瑩文譯,寂寞出版

- 《數位貨幣烏托邦》,芬恩.布倫頓著,許恬寧譯,八旗文化

- 《數據與人性》,傑爾.索普著,呂奕欣譯,臉譜出版

- 《戰爭的滋味》,莉琪.科林漢著,張馨方譯,麥田出版

- 《戰時燈火》,麥可.翁達傑著,李淑珺譯,時報文化

- 《樹下長椅》,克里斯多福.夏布特著,木馬文化編輯部譯,木馬文化

- 《樹冠上》,理察.鮑爾斯著,施清真譯,時報文化

- 《盧米埃星系》,法蘭西斯科.卡塞提著,陳儒修譯,一人出版

- 《攀向自由》,柏娜黛.麥當勞著,劉麗真譯,臉譜出版

- 《魔法師的年代》,沃弗朗.艾倫伯格著,區立遠譯,商周出版

【年度生活書】入圍作品

- 《12元的高雄》,黃信恩著,九歌出版

- 《一起走 taskun mudaan》,阿多著,慢工文化

- 《人類使用說明書》,卡蜜拉.彭著,李穎琦譯,網路與書出版

- 《人類與自然的祕密連結》,彼得.渥雷本著,王榮輝譯,日出文化

- 《大井頭放電影:臺南全美戲院》,王振愷著,遠足文化

- 《大腦韌性:高齡化時代最重要的健康資產》,桑賈伊.古普塔著,張瓊懿譯,行路文化

- 《女人與女孩的原罪》,莫娜.艾塔哈維著,聞翊均譯,臺灣商務

- 《女孩與性》,佩吉.奧倫斯坦著,溫璧錞譯,高寶出版

- 《小吃碗上外太空》,包子逸著,有鹿文化

- 《不一樣又怎樣》,強納森・穆尼著,吳緯疆譯,開朗文化

- 《手槍女王 Hand Job Queen》,涼圓著,大辣文化

- 《世界文字圖解簡史》,維達利著,鼎玉鉉譯,大塊文化

- 《台語片的魔力》,林奎章著,游擊文化

- 《台灣同運三十》,喀飛著,一葦文思

- 《吃的台灣史》,翁佳音、曹銘宗著,貓頭鷹出版

- 《地方創生來解答》,太田浩史等著,曾鈺珮譯,行人文化

- 《年齡歧視》,艾希頓.亞普懷特著,林金源譯,木馬文化

- 《曲盤開出一蕊花(書+CD):戰前臺灣流行音樂讀本》,洪芳怡著,遠流出版

- 《百工職魂》,目映‧台北著,寶瓶文化

- 《西班牙美食史》,瑪麗亞.塞維亞著,杜蘊慈譯,天培文化

- 《你的心,就讓植物來療癒》,蘇・史都華-史密斯著,朱崇旻譯,究竟出版

- 《我們為何吃太多?》,安德魯‧詹金森著,吳國慶譯,八旗文化

- 《我拿青春換明天》,陶曉嫚著,三采文化

- 《沙漠化為一口井》,蔡適任著,時報文化

- 《來聊聊繪本吧》,長新太、五味太郎著,楊明綺譯,典藏藝術家庭

- 《房東阿嬤與我:從今以後》,矢部太郎著,緋華璃譯,新經典文化

- 《明日家園》,詹姆士.瑞班克斯著,翁尚均譯,潮浪文化

- 《建築的誕生》,金弘澈著,陳品芳譯,大田出版

- 《活出率真:本來的你,就很好》,福森伸著,Crystal Tsai譯,時報文化

- 《追尋寧靜》,喬治.普羅契尼克著,韓絜光譯,漫遊者文化

- 《造自己的船,環我們的島》,陳明忠著,釀出版

- 《喔!臺味原來如此》,陳靜宜著,麥浩斯出版

- 《就算牠沒有臉》,黃宗慧、黃宗潔著,麥田出版

- 《朝聖台灣:燒王船、迎媽祖》,陳逸宏、沈維巖著,一葦文思

- 《發酵吧!地方美味大冒險》,小倉拓著,雷鎮興譯,行人文化

- 《跑出巔峰》,麥可.克羅利著,陳卓均譯,墨刻出版

- 《搭便車不是一件隨機的事》,李易安著,聯經出版

- 《萬能店員》,張立祥著,游擊文化

- 《親愛的圖書館》,蘇珊.歐琳著,宋瑛堂譯,時報文化

- 《歌唱臺灣:連續殖民下臺語歌曲的變遷》,陳培豐著,衛城出版

- 《與希林攜手同行》,是枝裕和著,呂宜庭譯,臉譜出版

- 《廚藝祕訣超圖解》,亞瑟・凱納著,林惠敏譯,漫遊者文化

- 《廣告與它們的產地》,東京碎片(uedada)著,歐兆苓譯,大塊文化

- 《親密關係暴力》,瑞秋.路易斯.斯奈德著,張馨方譯,馬可孛羅文化

- 《親愛的人生》,凱倫.希區考克著,劉思潔譯,游擊文化

- 《醫療不思議》,汪漢澄著,麥田出版

- 《鯨豚記:台灣首位鯨豚攝影師水下20年的夢想與堅持》,金磊著,大塊文化

- 《變裝的藝術》,傑克・霍爾著,陳瑄譯,大塊文化

【年度青少年圖書】入圍作品

- 《10歲開始學企管》,拉蘿.布萊恩、羅絲.霍爾著,凱蘭.史多弗繪,張琇雲譯,小天下

- 《10歲開始學政治》,艾力克斯.弗斯、蘿茜.霍爾、路易.史都威爾著,凱藍.史多弗繪,賴雅靜譯,小天下

- 《10歲開始學理財》,艾迪.雷諾斯、馬修.歐德漢、拉蘿.布萊恩著,馬可.博納提繪,賴雅靜譯,小天下

- 《What The法:法律誰說了算? 若你是法官, 你會怎麼判?》,公共電視、法律白話文運動著,石芯瑜、蔡佳錡、陳濯緯繪,時報文化

- 《人體製造工廠:便便、尿尿、汗水……35種有形的人體產物》,藤田紘一郎著,戶毛戶毛繪,張東君譯,小熊出版

- 《人體製造工廠:發燒、體臭、咳嗽……36種無形的人體產物》,藤田紘一郎著,戶毛戶毛繪,張東君譯,小熊出版

- 《大腦的秘密》,貝蒂娜.伊普著,米亞.尼爾森繪,劉維人譯,維京國際

- 《中小學生經濟生活觀察日記》,黃春興著,Sonia Ku繪,國語日報

- 《少女三劍客—我在這裡》,凱特.狄卡密歐著,Amy June Bates繪,郭恩惠譯,台灣東方

- 《出發吧!環遊世界國家公園》,亞歷珊卓.米契林斯卡、丹尼爾.米契林斯基著,亞歷珊卓.米契林斯卡、丹尼爾.米契林斯基繪,林蔚昀譯,小天下

- 《只要好好活著,就很了不起》,更科功著,繪,陳怡君譯,仲間出版

- 《巨人皇后的秘密》,潘.慕諾茲.里安著,Agathe Xu繪,蘇瑩文譯,台灣東方

- 《打開文明之門:從不會用火到環遊世界,人類文明是怎麼出現的?》,劉維人著,cincin chang繪,國語日報

- 《打開現代之門:從蒸汽機到智慧型手機,人類社會是怎麼進步的?》,劉維人著,cincin chang繪,國語日報

- 《我們之間》,克萊兒.阿特金斯著,郭恩惠譯,台灣東方

- 《幸運遇見你》,幾米著,大塊文化

- 《星期五的沒事教室》,賈桂琳.伍德生著,六十九繪,黃筱茵譯,小麥田

- 《原來貨櫃是這樣子啊!》,小魯文化編輯部著,葉亞璇、財團法人陽明海運文化基金會繪,小魯文化

- 《病毒不是故意的?!認識傳染病大小事》,林大利著,玉子繪,小天下

- 《國家地理仿生科技大揭密》,珍妮佛.史旺森著,徐仕美譯,大石國際

- 《從無到有工程大剖析:道路、隧道、橋梁、大樓》共四冊,鹿島建設株式會社監修,池內李利、武者小路晶子、山田和明、田島直人繪,李彥樺譯,小熊文化

- 《探險家旅行圖誌》,伊莎貝.明霍斯.馬汀著,貝納多.卡瓦赫繪,張淑英譯,步步文化

- 《最後一個人》,王淑芬著,夏紹智 SUMMERISE繪,巴巴文化

- 《渾沌》,夢枕獏著,松本大洋繪,大塊文化

- 《給孩子的臺灣妖怪故事:大自然與動物的神祕傳說》、《給孩子的臺灣妖怪故事:魔神與巨怪的奇異故事》,臺北地方異聞工作室著,格紋上的茶漬(莊予瀞)繪,小麥田

- 《菲姬闖世界》,坦姆辛.雅努著,顏寧儀繪,鄭榮珍譯,幼獅文化

- 《愛你喔,螢火蟲:都市公園螢火蟲復育記》,張文亮著,字畝文化

- 《聖誕小豬》,J.K. 羅琳著,吉姆.菲爾德繪,謝靜雯譯,皇冠文化

- 《蜘蛛的腳裡有大腦?》,中田兼介著,游韻馨譯,臉譜出版

- 《銅山國王》,保羅.比格爾著,琳德.法絲、哈曼.凡.斯達登繪,賴雅靜譯,小麥田

【年度童書】入圍作品

- 《DNA:基因和遺傳的秘密》,尼古拉.戴維斯著,艾蜜莉.薩頓繪,陳宏淑譯,上誼文化

- 《一本童書的誕生》,羅杜拉.帕帕著,科斯塔斯.馬克普洛斯繪,楊惠君譯,水滴文化

- 《入冬前的楓葉信》,菊地知己著/繪,米雅譯,步步出版

- 《大力士女孩》,姜義村著,貓魚繪,巴巴文化

- 《小鳥和鱷魚》,鄧正祺著/繪,信誼出版

- 《不一樣的1》,吳亞男著,柳壟沙繪,信誼出版

- 《天上掉下來的石頭》,雍.卡拉森著/繪,張淑瓊譯,親子天下

- 《水族館的動物醫生》,大塚美加著,齋藤槇繪,張東君譯,阿爾發出版

- 《世界上最美的聲音》,吳欣芷著/繪,拾光工作室

- 《外婆家的馬》,謝華著,黃麗繪,小天下

- 《生物變變變:創意遊戲學演化》,沙賓娜.拉蒂瓦著,徐仕美譯,小天下

- 《企鵝探險隊》、《企鵝觀測隊》、《企鵝登山隊》,齊藤洋著,高畠純繪,李慧娟譯,台灣東方

- 《企鵝演奏會》,陳彥伶著/繪,信誼出版

- 《地球寶寶晚安》,幾米著/繪,William A. Dirks(杜文宇)譯,小天下

- 《地圖喵:啟蒙孩子的圖像思維》,喬伊絲.海索柏斯著/繪,親子天下

- 《好長好長的貓媽媽》,Q-rais著,Higuchi Yuko繪,黃惠綺譯,小麥田

- 《守護大海的人》,玉米辰著,交通部航港局

- 《別沖水啊!》,理查.普雷特、瑪麗.普雷特著,約翰.凱利繪,張東君譯,聯經出版

- 《君偉的誤會報告》,王淑芬著,賴馬繪,親子天下

- 《我的粉蠟筆》,許智偉著/繪,青林國際

- 《我的新鄰居》,凱思雅.丹尼斯維奇著,潘欣譯,小天下

- 《沒有字的明信片》,向田邦子原著,角田光代改寫,西加奈子繪,林真美譯,小麥田

- 《那些消失的事》,碧翠絲.阿雷馬娜著,碧翠絲.阿雷馬娜繪,王卉文譯,阿布拉文化

- 《呼嚕呼嚕的書店小貓》,吳欣芷著/繪,小典藏

- 《河馬媽媽分鬆餅》,梁雅怡著,阿喵繪,譯,台灣東方

- 《爸爸的小貨車》,Mori三木森著/繪,拾光工作室

- 《勇敢的山羊羅賓》,菲利普.喬丹諾著/繪,陳怡潔譯,維京國際

- 《建築女帝:札哈.哈蒂的故事》,維多利亞.田得樂-克里洛芙著/繪,周惠玲譯,字畝文化

- 《哥利亞:不一樣的男孩》,西莫.阿巴迪亞著/繪,柯倩華譯,幼獅文化

- 《校外教學到月球》,約翰.海爾著/繪,小麥田

- 《神奇行李箱》,克里斯.內勒–巴列斯特羅斯著/繪,柯倩華譯,小天下

- 《被歌聲喚醒的藍鳥》,布麗塔.泰肯特拉普著/繪,柯倩華譯,維京國際

- 《翠翠掉下去了!》,科瑞.R. 塔博著/繪,柯倩華譯,三民書局

- 《燕子遷徙日記》,帕維.卡瓦塔諾夫著,奧嘉.普塔世尼繪,張東君譯,水滴文化

- 《藍色小屋》,凱莉.喬丹著,潔西卡.寇特妮–堤可繪,柯倩華譯,米奇巴克

- 《藏在檸檬裡的科學》、《藏在蛋裡的科學》,塞西樂.朱格拉、傑克.吉夏爾著,羅鴻.西蒙繪,陳怡潔譯,台灣東方

- 《顯微世界》,蘿瑞.亞歷山大著,薇薇安.米丹柏格繪,齊若蘭譯,字畝文化

本屆複選委員名單:

丁名慶(《幼獅文藝》主編)

王淑芬(童書作家、手工書推廣者)

王盛弘(作家)

吳雅婷(自由歷史學者)

房慧真(作家)

林運鴻(文字工作者)

柯倩華(童書評論人)

翁稷安(暨南大學歷史系助理教授)

許琳英(譯者)

郭光宇(高我導引師)

陳佩甄(政大台文所助理教授)

劉佳奇(文字工作者)

鄭力軒(政大社會系副教授)

鄭淑瑩(文字工作者、親子讀書會成員)

羅百合(研香師)

司馬遼太郎(1923-1996)是日本代表性的歷史小說家之一,代表作品《龍馬行》、《坂上之雲》等都曾改編成膾炙人口的大河劇。

司馬遼太郎(1923-1996)是日本代表性的歷史小說家之一,代表作品《龍馬行》、《坂上之雲》等都曾改編成膾炙人口的大河劇。

推薦人:發起人 Kate Clow、專案主任 Hüseyin Eryurt

推薦人:發起人 Kate Clow、專案主任 Hüseyin Eryurt 這本書奠基於詳實的考古與歷史研究,介紹位於土耳其西南部沿海的呂基亞地區(Lycia)。呂基亞在史前時代即有人居,也是現今所知最早實施民主的地區,因位處貿易要道,文化深受各地區影響:波斯人的石雕技藝、希臘人影響當地日後的宗教。呂基亞曾被納入羅馬帝國行省之一,為城市的構造與貿易發展奠定基礎。

這本書奠基於詳實的考古與歷史研究,介紹位於土耳其西南部沿海的呂基亞地區(Lycia)。呂基亞在史前時代即有人居,也是現今所知最早實施民主的地區,因位處貿易要道,文化深受各地區影響:波斯人的石雕技藝、希臘人影響當地日後的宗教。呂基亞曾被納入羅馬帝國行省之一,為城市的構造與貿易發展奠定基礎。

推薦人:組織資源長Jackie Randle

推薦人:組織資源長Jackie Randle 加拿大雷賈納大學的奇幻文學講師Nicholas Ruddick,與他的老朋友,同時也是資深政府官員的Mike Shaw,兩人在退休後分別搬到安大略省的城鎮生活。人生的下半場要如何開展才算精彩?在一陣摸索之後,兩人在2018年的春季,決定結伴同行,挑戰全長900公里的布魯斯步道。65歲的Ruddick和70歲的Shaw,先前沒有任何長距離步道的健行經驗,兩人從布魯斯步道的起點-美加邊境的尼加拉河啟程,沿著懸崖地景一路往西北前行。沿路與險惡的地形、多變的氣候、擾人的蚊蟲抗戰,九百多個日升日落後,在COVID-19於全球蔓延之際,抵達了步道終點托貝莫里(Tobermory)。

加拿大雷賈納大學的奇幻文學講師Nicholas Ruddick,與他的老朋友,同時也是資深政府官員的Mike Shaw,兩人在退休後分別搬到安大略省的城鎮生活。人生的下半場要如何開展才算精彩?在一陣摸索之後,兩人在2018年的春季,決定結伴同行,挑戰全長900公里的布魯斯步道。65歲的Ruddick和70歲的Shaw,先前沒有任何長距離步道的健行經驗,兩人從布魯斯步道的起點-美加邊境的尼加拉河啟程,沿著懸崖地景一路往西北前行。沿路與險惡的地形、多變的氣候、擾人的蚊蟲抗戰,九百多個日升日落後,在COVID-19於全球蔓延之際,抵達了步道終點托貝莫里(Tobermory)。

簡介:誤入山林而不能自拔的城市飼料雞,擁抱荒野也喜歡大都會,偏愛用心記錄路途上張望過的人物風景,徒步旅行是人生不可割捨的熱愛。

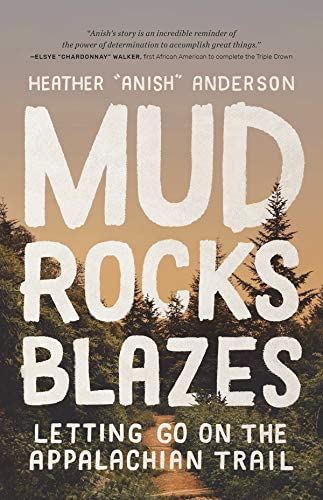

簡介:誤入山林而不能自拔的城市飼料雞,擁抱荒野也喜歡大都會,偏愛用心記錄路途上張望過的人物風景,徒步旅行是人生不可割捨的熱愛。 文章最後,讓我們來到長距離步道的夢想起源,美國的阿帕拉契山徑。

文章最後,讓我們來到長距離步道的夢想起源,美國的阿帕拉契山徑。 作者是太平洋屋脊步道(Pacific Crest Trail)自2013年以來,自力補給最速紀錄的保持人、2019國家地理雜誌年度冒險家,三度

作者是太平洋屋脊步道(Pacific Crest Trail)自2013年以來,自力補給最速紀錄的保持人、2019國家地理雜誌年度冒險家,三度

書評》如果市場競爭兼容社會團結,能否通向善良的資本主義?讀《平等式資本主義的勝出》

▇市場經濟是否零和遊戲?

最近全球火紅的韓劇《魷魚遊戲》有這樣一幕:第一場遊戲結束後,456位參加者死亡過半,剩下存活的人萌生退意,打算透過表決投票來中止遊戲、集體退出。此時,遊戲主辦方拋出規則:每一位參加者(以死亡的方式)退出,主辦單位便追加一億韓元賞金,現場並空降一座透明圓球獎金池,鈔票一捆捆當眾落入。仰望著數百億白花花的鈔票,倖存的遊戲參與者瞬間眼睛發亮,他們發現「風險」是一種「獎勵」,死去越多人,「贏家」的回報就越高。於是紛紛改變主意,近半數的人打算繼續這場無異集體自殺的血腥爭鬥。

這段情節無比寫實地勾勒了市場經濟的「真理」──獲利等於對其他賽局參加者的冷酷掠奪。所以,每一次大型企業剝削工人、汙染環境、欺騙消費者,都意味節省更多成本、積累更多總體財富。怎樣成為剝削者而非被剝削者?這種「登上頂層的巨大獎賞」也造就了民主政治的死巷:只要勞動者彼此視為對手而非同伴,踩著對方向上攀爬,終將導致弱弱相殘,社會失去階級團結,更不可能有結構改革。

市場競爭必然損害階級平等嗎?我們都知道,1980年代以來,主張政府退場、解除市場管制的新自由主義席捲全球,在創造龐大財富之餘,全球經濟分配也惡化至不可思議的地步。政治學者瑟倫(Kathleen Thelen)寫下《平等式資本主義的勝出》,意圖從資本主義「內部」來回應這個問題。

以全球貧富落差最嚴重的兩國為例:在美國,頂端1%人口擁有30.5%財富,後面50%人口只擁有1.9%財富(你沒看錯,一半美國人!)。而在韓國,30歲以下世代,上層20%人口所擁有的財富,是最下層20%人口的40倍!

先劇透本書的出人意表結論:惡名昭彰的「市場自由化」,其實是有可能幫助岌岌可危的平等與團結。乍聽此結論,應令人表情控制失守,忍不住大翻一個「哩系咧供三小」的白眼。不過,本書透過嚴謹論證與實證統計,扎扎實實地為經濟發展與分配正義的兩難,提供了嶄新思路。

▇資本主義的三種類型

《平等式資本主義的勝出》從跨國案例比較,討論資本主義的侷限與可能。書中交叉分析美國、德國、丹麥、荷蘭、瑞典5國,並把富裕民主國家分成3大模式:完全自由放任的英美模式、產業工會保持協商能力的歐陸模式,還有一邊放鬆市場彈性,一邊把焦點從「勞動條件」轉移到「人力投資」的「北歐模式」。

這3種模式都受到「增進市場自由」總體趨勢的深遠影響,卻產生了非常不一樣的結果。

首先是英美模式,「自由化」信念假定市場本身即能夠有效調節供需,主張國家退出管制與分配,結果造成工會弱化,無法與資方進行制度性協商。許多社會學家與經濟學家指出,當政府自甘萎縮,放棄稅收、監理等工具,勞動階級的薪資、福利、工時、就業便每況愈下,大量財富更流向資本階級與虛胖的金融部門。此類型已有許多當代研究,這裡便不多說。

其次是曾經被左派津津樂道、二戰後兼顧富裕與平等的資本主義歐陸模式。在西歐諸國與日本,高端製造業如鋼鐵、汽車等的工人群體,有著足夠的組織能力,這也保證了對資方的強大制衡。但問題在於,隨著時代變化,諸如平台經濟、服務業、派遣工等等非典型勞動開始侵蝕核心產業,製造業勞動者數量正在直線下降,所以「勞資協商傳統」涵蓋的有效範圍也隨之逐年減少。

因此,所謂歐陸模式便發生了勞動者「二元分化」現象。二元化指的是:儘管核心產業員工仍然受到工會庇蔭,同時資方出於勞資和諧以保持產能的考量,也願意繼續提供穩定工作與優渥薪資,但是,那些沒有進入核心產業的「邊緣勞動者」,就只剩下派遣、非典型職位,或者非自願失業的選項。在發生經濟波動或是社會危機時期,例如今天侵襲全球的新冠肺炎疫情,這類本來就低薪的非典型勞動者,就更容易遭到失去工作、生計中斷的沉重打擊。

這便是高舉「自由化」的「彈性勞動」,在歐陸模式生發的當代危機──近年來隨著產業結構變化,德國有超過20%勞動者不再受到勞資協商保護(意即這些人處在派遣或約聘類型工作內,因此缺乏保障)。這個數字與美國韓國的25%、英國的21%相當。此現象意味傳統左派政治路線的失靈,因為即使工會的根基仍舊穩固,但中高階勞動者以拋棄階級同伴、放任非典型勞動擴張為代價,來享受便宜的人力服務與基礎建設(其實,此趨勢在台灣更為嚴重)──換句話說,上世紀後半曾經存在的社會團結,如今已大量流失。

▇另類「自由化」的北歐模式

如此我們便能對照第3種資本主義類型,北歐模式的特別之處。在1980年代,北歐同樣面對資方反撲,原有的「團結工資」被放棄(政府刻意降低高低階勞動者的薪資差距)、勞資談判制度也面臨重組,原本在國家層級進行的薪資協商,在政治氣氛轉變下,被下放到公司層級。

這時儘管無法阻擋資方的進逼,但低技術、女性為主的勞動者工會,決定與政府聯手,在薪資退讓的同時,共同打造勞資關係中的「其他保障形式」。這些保障包括親職假、訓練假、縮短工時、「輕工作」等等。

在北歐的種種制度「轉變」(其實也是雇傭勞動的更加「自由化」)中,最值得一談的,就是在這段期間所奠定的「成人職業訓練」。如果,在全球化所帶來的產業重組下,低技術勞動者沒辦法像過去那樣保有穩定工作,那麼,另外一種可行的保護方式就是:在失業或不穩定就業的困境中,讓人們能夠有管道接受優質的技術培育,這就讓勞工有足夠技能與機會重新回到就職市場。

但是,幫助低技術勞工獲取有價技能,絕非容易之事。本書談到許多細節,對於此方針的實現至關重要。比如,就業者和失業者的能力訓練被安排在同一架構內,這是為了避免技能證照在社會區隔中被汙名化。還有,職業訓練標準也從全國層次鬆綁,讓各地政府依照自身特色來加強重點。這保證了訓練課程可以更加對應不同市場或個人需求。當然不能沒有稅制改革,那些不願意在公司內部提供在職訓練的私人企業,就必須繳納額外稅金,來支持這些面向社會底層的大眾職業教育。

其實,考慮到「教育」的本質,正是政府透過對人力素質的投資,來提升普遍國民的生產能力。那麼,國家政策如何安排包括教育在內的公共資源,就跟社會平等狀況有最直接的關係。我們要知道,現代社會中的階級鴻溝,不只來自於財富多寡、是否擁有生產工具,所謂「階級(優勢或劣勢)會在世代間傳遞」這件事,跟人們持有的、並且會在潛移默化和刻意栽培中留給下一代的「文化資本」密切相關,優良教養通常帶來收入豐厚的上層職業。從這個角度,假如國家教育政策偏重於文化菁英深造的大學體系,或者是支持那些普通勞動者所依賴的技職體系,就會造成影響深遠的不同結果,階級分野會因之擴大或者縮減。

▇投資「勞動者」本身

讓我們再次對照英美模式吧!美國擁有最菁英、學術品質最高、能夠吸納全球人才的高等教育,然而面向普通人的技職教育卻是一片荒蕪。美國的地區高中、社區大學之間,品質差異極大,表面上教育政策鼓勵人人上大學,但事實上,底層學生完成公立大學學業的機率卻很低,更不用說進入私立長春藤名校。這就導致了美國社會的階級流動停滯到可怕,中下層民眾無法透過教育來取得有用的職業技能,遑論改善收入、增加就業了。

德國有傲視全球的職業教育,透過穩固的學徒制,廠商提供能夠綁定未來生涯的優質職業訓練。但正如前面提過的,隨著核心製造業的人數驟減,許多廠商開始縮減職業訓練的名額,而那些遭遇中年失業的人也沒有地方獲取、更新自身老舊的技能。最糟糕的是,由於傳統上職業教育都由私部門提供,因此當越來越多年輕人被縮減的技職體系排除之時,政府對此束手無策。

比較英美與歐陸,就顯示了北歐模式的特殊之處:首先是,積極尋找並幫助那些在勞動市場中落敗的人。其次,公共資源主要用來投資「勞動者本身」,而非苦苦維持、鞏固既有的工作類型。所以國家千方百計去介入各種各類的職業訓練,打破藍白領界線、培養有助於轉換職業軌道的通用能力、完善成人教育體系的同時,也同時歡迎在職者與失業者進入技能訓練。

這些做法讓中堅勞動者與邊緣勞動者雨露均霑,教育事業本身便是對所有國民一視同仁的社會團結政策。

從市場經濟的角度來看,北歐模式還可以有更多意義:當人力保持健康流動,政府就不需要挽救過時產業,可以放任他們在市場運作中新陳代謝,又不會危及廣大受薪者的安全。與此同時,既然普遍職業教育得到成功,那麼國民素養也會在不斷進修的體系中保持最佳狀態──這也是為什麼,北歐模式能夠讓自身經濟保有最大程度的創新和開放。

▇北歐模式給台灣的啟示

工業革命以來,所謂「資本主義」──市場趨動、利潤最大化、鼓勵優勝劣敗的經濟制度──確實帶來巨大財富增長。但副作用是,貧富不均、生態災難、還有勞動場所的獨裁專制。但在蘇聯、中國的社會主義路線依次失敗後,今日我們還有可能拒絕市場經濟嗎?顯然非常困難,許多左派思想家也都認為,資本主義,特別是財富集中造成的階級差異,已經成為人類文明難以擺脫的政經元素。或許可行的應對方式是,馴服、拆解資本主義,在現存遊戲規則中,尋找改良與修正的可能性。

我們也要認知到,在全球化時代,低技術服務業和高科技產業的興起,改變了人類社會的勞動型態。服務業技能的替換性高,此類工作自然缺乏保障;而高科技的更迭速度太快,這又讓人們在學校中取得的知識非常容易過時。這些時代條件,決定了為何資本主義偏好流動性高、沒有終身承諾的聘用體制。

就此而言,北歐模式的修正,仍是一種回應上述趨勢的「彈性化」、「自由化」方案。其目標在於為個體創造具有流動能力的職業生涯。然而,由於個體的「賦權」、「再技能化」來自於公共支持,因此市場中的就業風險其實是被整個社會集體承擔,勞動者內部也免於兩極分裂。

對社會科學有興趣的讀者,本書還示範了理論概念應如何與經驗研究互相修正,也解釋了社會變遷需要怎樣的因果推論,讀起來非常過癮,甚至有種數學性的美。

同時,本書所分析的關鍵歷史過程,如美國技職教育改革為何失敗、德國核心產業如何遺棄弱勢勞工、丹麥為何鼓勵女性參與勞動而否決廉價外籍移工、屬於歐陸的荷蘭如何轉向「北歐模示」……等等,在某個程度上,也都是台灣在經濟轉型路口,已然或者將要遭遇的問題。

近年來,台灣經濟發展陷入瓶頸、貧富差距持續擴張,惶惶不安的我們,對於北歐的教育、住房、社會福利還有產業創新自然羨慕備至。不過本書清楚指出,打造「北歐模式」的漫漫道路上,資方反撲、成長停滯、左右對峙等障礙,這些困難從來無法略過,亟需社會的集體智慧克服──所謂「幸福北歐」,僅僅是行動者挑戰僵固制度安排的歷史性果實。

如果《平等式資本主義的勝出》已然向我們提示了,允許「市場競爭」同時也不犧牲「社會團結」的政治經濟設想,那麼身在台灣的我們,是不是也能夠努力走出一條專屬東亞、兼容發展與平等的獨特資本主義道路呢?●

Varieties of Liberalization and the New Politics of Social Solidarity

作者:凱薩琳.瑟倫 (Kathleen Thelen)

譯者:盧靜

出版:經濟民主連合

定價:450元

【內容簡介➤】

作者簡介:凱薩琳.瑟倫 (Kathleen Thelen)

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量