「在我的腦海裡,沒有純文學和通俗文學的區別,只有深不深刻,能不能引起讀者的關注、變成一個現象,能不能看到它對我的啟發。當我看到《素食者》的時候,實在非常非常喜歡,所以又手癢了沒辦法......韓國的影視娛樂業、文創產業這麼蓬勃、發達,編劇這麼厲害,非常會說故事,我覺得它其來有自。它有根源,根源在哪裡?必定在文學,所以我相信他們一定有很棒的文學作品——後來又出現了趙南柱的《82年生的金智英》。」──李亞南

在經營出版社前,漫遊者文化的總編輯李亞南曾任職於誠品書店採購部門,每月看著無數的書籍來來去去,同時擔任「選書」的重任。在通路時關注的是全台灣的出版品,經營出版社後則要從全世界各語種的頂尖出版品中,挑選符合品牌精神,同時又能吸引讀者購買的書,其間相同也不同。近年,李亞南掌舵的出版社開始經營韓國文學,引介了韓江、金英夏、趙南柱等重要國際大家與台灣讀者認識……

「在法蘭克福書展,我看到有些出版人開會時,並不是很嚴肅。他們像好朋友一樣,抽菸聊天,很自在的樣子。我以前覺得:好酷喔,我也想要成為這樣的出版人。我不要開會只是坐下來開會,很無趣啊,那時的目標是希望成為一個可以跟大家成為好朋友的出版人。不管是哪一個國家,西方、東方,都可以成為好朋友,可以聊書,可以交流,從聊天轉換成我們新的選題目標。」──莊靜君

在創辦自己的出版社前,愛米粒出版公司總編輯莊靜君曾任職皇冠出版社,簽下了《哈利波特》、《BJ單身日記》等空前暢銷的翻譯作品,也促成米蘭.昆德拉在台出版全集的盛事。她選書犀利,一旦有心儀的著作,便能化一切不可能為可能。莊靜君將分享多年的版權交易經驗,聊她如何與全世界的出版人成為好友。想聽這些傳奇作品背後的有趣故事,請別錯過本集精彩節目。

「出版社如何永續經營?很奇怪的是,這最後還是會回歸到對出版的熱情。我們很多出版社,每位總編大部分在剛開始都會遇到這類狀況:想做的書很多,一個人做不來,怎麼辦?必須找更多人一起,所以從兩人公司變7人公司,等這些書都做完了,那些人接下來呢?我們的總編有些從這邊獲得很寶貴的教訓:他會慢慢整理,盤點每位編輯的長處,讓他們形成一個有機體。每個人在做書、選書、跟作家溝通上,都發揮各自的長處,變成一個有機體,這樣的出版社一定會成功。」──郭重興

讀書共和國出版集團創辦人暨社長郭重興,曾獲第41屆金鼎獎特別貢獻獎,投入出版產業已三十餘載,集團麾下有四十餘個出版品牌。他為編輯打造自由出版的環境,致力出版優質的台灣本土作品。一定有許多讀者好奇,一個出版集團如何運作?如何評判各個出版品牌的價值?是市場、理念或熱情?今天的閱讀隨身聽,一次為大家說分明……

「漫畫家憑一己之力完成作品當然很好,但我必須說,剛剛提到台灣二、三十位創作者,全部加起來算50位好了,具有國際的可能性,但具備自行發光、有能力從頭到尾完成作品且成功的,可能只有5位。所以漫畫家應該思考,有沒有別的可能性,有沒有好的編劇,有沒有好的小說。應該要為強烈的風格找到相對應的敘事,故事不見得要很複雜,甚至愈簡單愈好。」──黃健和

大辣文化總編輯黃健和,是將台灣漫畫推向國際的關鍵人物,多年來帶團前往法國安古蘭漫畫節,促成許多漫畫的版權販售。本集節目中,黃健和不但針對圖像文學話說從頭,更帶聽眾回到80年代末及90年代,細數漫畫家各自的山頭堡,也透露了許多令人回憶的作品,如手塚治虫、《家有賤狗》等經典背後的編輯台故事......

「其實童書不能一味只給孩子糖衣,而是透過潛移默化,包括希望給孩子的價值觀,都隱藏在裡面。像國外的少年小說,主題很深也很廣,但基本上還是希望給予孩子希望。所以不會有什麼主題我不去碰觸,包括霸凌、同志,變性或弱勢的,這些不同類型和議題的主題,希望一般的孩子因為讀了這些書,對身邊的人可以有更大的包容心和同理心。」──李黨

一本好的童書,影響一位孩子對世界的想像。你曾想過,小時候看過的那些精彩童書,幕後的推手是哪些人嗎?閱讀隨身聽今天邀請到小天下及未來出版總編輯李黨,她投身童書編輯已數十載,製作過許多暢銷的作品,陪伴無數孩子的童年。在製作童書的過程中,她的堅持和選書的思考有哪些呢......

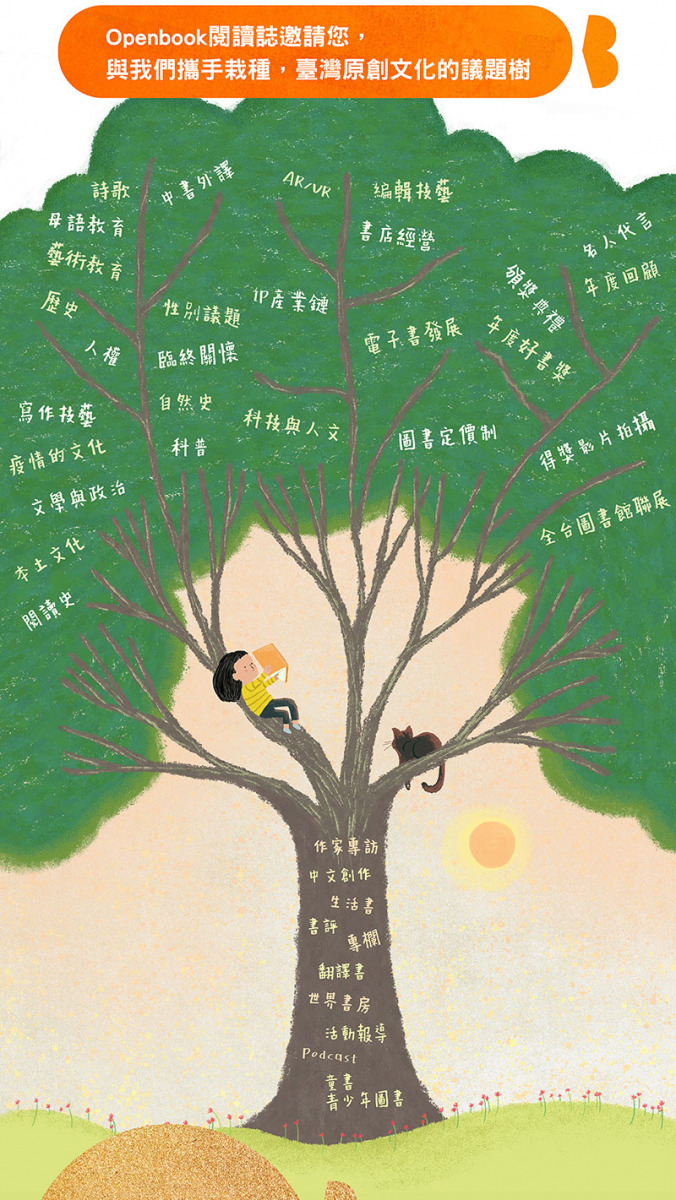

Openbook閱讀誌即將滿5歲了,請點擊圖片,了解我們的故事。歡迎您一起成為Openbook的給力夥伴,10月底前,每月定期贊助300元,我們將致贈精美的實用禮與體驗禮。

「新冠肺炎期間都一直在思考如何在線上辦活動,我一直也在考慮這件事,包括線上讀書會、讀書俱樂部。我覺得目前的世代,有聲量的人愈來愈多了。很多素人都成為自媒體,一開始,自媒體都是比較輕鬆傾向,但慢慢的會出現可以談論深入話題的自媒體。Spotify聽的人可能慢慢變少,聽Podcast的人可能慢慢變多,這暗示了一件事情:我們不要只有淺薄的東西,我們應該思考,如何在線上做更多更深入的內容。」──葉美瑤

你的書架上,是不是有幾本一直重讀的書呢?隨著年齡不同,這些書中的不同段落便會熠熠生輝。這集閱讀隨身聽,新經典文化的總編輯葉美瑤將帶讀者重新思考「什麼是經典?」也分享經典書如何與時俱進,更有許多她與大作家如詹宏志、鍾曉陽交手的精彩故事。請與我們一起進入經典......

「回想文學雜誌的編務,好像感傷多一些。譬如與李渝老師的合作。她是一位要求非常嚴格的作者,當時她在美國,我們想做跨海的專訪,好幾位同仁做到一半都打退堂鼓,挫折不少。後來我想,好,編輯部自己來做,所以由我擬題與執行,記得大概有兩個禮拜的時間我都睡不好,因為美國跟台灣的時差,只要一醒來,便立刻確認E-mail,非常非常緊張,甚至半夜也起床查看信箱。到最後,實在是時間不行了,李渝老師覺得『算了算了,隨便你們吧,』這才弄了出來。當時評價非常好,近期,《文訊》在做作家的資料彙編,楊富閔跟鍾秩維在編李渝那本時,都認為那次的訪問非常重要,留下了一個經典的紀錄。我突然覺得,那時候的痛苦,是有回報的。」──周昭翡

文學編輯周昭翡深耕台灣原創作品多年,曾主編台灣當代最重要的兩本文學雜誌,合作過的重要作家包括白先勇、李渝、奚淞等等。回望多年的編輯時光,是開心或感傷多一些?2年前,接下聯合文學出版公司總編輯一職以來,她挖掘過哪些新人?文學編輯有哪些必備的編輯心法?

「出版是一個說服的過程。當你喜歡一個東西時,它必定先說服你了。於是,我們先放下作家的年紀、背景、學歷,也放下他有沒有紛絲團、讚數多寡。通通放下來,這些條件都不管,先問自己:它是不是打動你了?當它打動一個編輯時,編輯得想辦法將把它塑形。它可能是亂的,編輯在做一個轉譯的過程,你得把它塑形,以此跟讀者見面,讓讀者接收到。」──朱亞君

人在江湖,做人處事要學,應對進退得磨,很多SOP掌握到了,做事不難;但是,知人斷物的「眼力」怎麼練?是門大學問。本集閱讀隨身聽邀請到寶瓶文化的總編輯朱亞君,她與她的團隊,擅長開發新作家,將完全沒有知名度的素人,煉鐵鍛金,打磨成深具市場力的作家。2017年話題之作周幕姿《情緒勒索》和林立青《做工的人》,雖在不同領域,但都是新人作家的第一本書,也都出自寶瓶的手筆。究竟,這看人的本領怎麼練?這些年來,又有多少從寶瓶出版第一本書的作家,開枝散葉,獨當一面?請別錯過本集精彩節目。

「當然我們也可以買國際版權,很多國際知名作家都會在台灣出版,知識體系也都希望這樣建構,可是出版最重要的就是跟『當地的作家與生態建立關係』。那時我真的沒有特別領悟到,可是我後來在實踐中,越發覺得它是個非常重要的真理。我們引進很多書,可那些書也都是非常用在地化的眼光來看待」──富察延賀

談起台灣近年反思中國的出版作品,很難不聯想到八旗文化,該公司總編輯富察延賀向來強調自己來自中國滿州,帶著外部人的視野,卻秉持著在地化的出版哲學,引介不同知識體系與台灣觀點對話。前幾年,八旗推出「興亡的世界史」系列套書,引起廣泛討論。全系列完整上市後,他如何看待這趟艱難的出版耐力跑呢?

「我們以前不覺得台灣真的有所謂的『職人精神』,因為職人精神是相對的。它不僅關乎個人是否有職人精神,而是相對的社會上、身邊的人,是否也對他尊敬。我們經常扮演著無知者,一個問題接一個問題的問,後來當報導出現後,他們慢慢有驕傲感出現——原來這不是每個人都做得到的——接下來,身邊的人也會改變看法。我們先前在竹南做的玻璃行,後來上了《商周》,我很記得,他提到自己在巷口的便利商店,買了20本分送親友,覺得那是很驕傲的事情。從原本他覺得『這也沒什麼』的事情,慢慢開始覺得這『有什麼』。」──周易正

行人文化從學術書籍起家,以精準的選題與別出心裁的裝幀廣受讀者喜愛,近年改名為「行人文化實驗室」,進行許多台灣在地職人出版計畫,包括《討海魂》、《成材的木,成器的人》、《透明的記憶》與《活字》。此外,行人也引介許多日本地方創生的作品,如《地方創生最前線》、《地方創生戰鬥論》、《地方消滅》與《進擊的日本地方刊物》,甚至與台灣職人合作透過募資推出工藝商品。這些改變的關鍵人物,是行人文化總編輯周易正。我們邀請他聊聊這些看似不同面向的實驗,如何殊途同歸,回歸初衷;出版人如何以內容的力量,匯聚台灣的社會資源,讓文化能量與年輕人一起回到家鄉。

「我們成立《50+》時,有人開玩笑問我是不是要賣維骨力?那是完全不同的概念,很多我們耳熟能詳的作家或藝人,譬如蔡康永、陶晶瑩、萬芳,其實都50歲了。這一輩應該是『後中年』,跟老年是不一樣的概念。他們想對老年的生活有所準備,活出跟他們父母不一樣的樣貌......一般號稱『熟齡走秀』,只是出來讓大家歡笑、開心,我覺得那有點把人當奇觀,『噢!你這個年齡還能這樣!』我們做的不是這個。我們要讓這些人真正找到自己的美。」──王美珍

新媒體《50+》總編輯王美珍曾為單身老榮民拍攝紀錄片,讓年輕一輩了解這一代人經歷的人生故事。她帶領平均三十餘歲的工作團隊,與50+的讀者群交心,甚至成為人生的夥伴。節目中她分享自己的經歷、閱讀,以及勇於突破自我的熟齡讀者的故事,提醒我們社會對老年陳舊和刻板的想像拘限了生活的可能......

「蒐集情報也是我的工作,我很想要知道現在每個團隊手上大概有哪些東西?有沒有做過改編?過去拍過什麼片?又或者他們最近拿了什麼補助或徵案等。也想知道線上的導演或編劇,他比較擅長、偏好跟排斥的題材是什麼?我自己有建立一個Google表單,上面記錄了每位買家的基本資料、歷年作品、近年動態,以及他喜好的題材等等。」──林珊珊

許多精采的影視作品均改編自小說、漫畫或散文,原創IP更是當前全世界公認文化內容產業的核心。一個好的故事,能同時改編成不同形態的文化內容,諸如電視、電影、遊戲等等。而好的故事要能傳達到閱聽眾面前,除了辛苦的創作者之外,也需要一位很厲(ㄋㄢˊ)害(ㄔㄢˊ)的經紀人。影視版權經紀人在台灣是新興的專業,據說目前台灣從事這項行業的人,一隻手能數得出來。除了要會看合約,懂談價錢,影視版權經紀人同時必須擁有出版跟影視產業的人脈,能與思考邏輯全然不同的雙邊團隊溝通。本集閱讀隨身聽的特別來賓是光磊國際版權的資深影視版權經紀人林珊珊。她待過公共電視、夢田文創、鏡文學,一路走來的各種歷練,讓她成了工作技能相當特別的職人。究竟這個行業有什麼獨特的眉角?請別錯過本集精彩節目。

書.人生.廖之韻》那些年我偷看的書

上大學前,我看過的許多書幾乎都是偷看來的。

在那個沒有網路,甚至連個人電腦都還不普及的年代,加上母親不太樂意我看電視更不能玩電視遊樂器,獨生女的我,在跟同學、親戚孩子、鄰居玩耍外,總得找些事情讓自己獨處時不無聊。除了自己跟自己下棋玩撲克牌、動手做老師教過的簡單實驗、偶爾練琴、寫幾張毛筆字,大部分時間我都在畫畫和閱讀。

說是畫畫,但大半時間也只是塗鴉,上國中後就沒什麼畫了。

閱讀卻一直持續到成為我的職業。

從小,算是母親培養了我的閱讀興趣,卻也在我過了某個年齡,必須開始計較學校考試成績後,限制了我的閱讀。其實就像當時的多數家長,總想著孩子如果有時間讀課外書,為什麼不去寫參考書呢?要不然也得把學校功課寫完了、複習了、預習了,才能讀課外書,或是早點上床睡覺。

我不太喜歡跟脾氣急躁的母親直接產生衝突,她說什麼我都「暫且」答應著,再研究如何「上有政策,下有對策」。

讀課外書,便成了有些偷偷摸摸的事。

我的房間是臥房兼書房,書桌緊鄰床尾,若我面向書桌而坐,右手邊就是床,而且是可以屁股在椅子上,人就直接側躺在床上的近距離。床頭是床頭櫃連著整牆書櫃,讓人隨時可在床上順手拿一本書來看。我在書桌讀書時,有時也會將筆記、講義、書籍簿本等暫時放置床面,將床變成書桌的延伸,等睡前再來收拾。簡言之,我在房間並且坐在書桌前時,我的書桌、床鋪都散落堆疊著書本講義之類的「紙製品」。這意味著若將一本課外讀物看似不經意地放於其中,也不會引起太多注意,而且利於我隨手翻看,以及隨時聽到母親的腳步聲時,迅速將之「棄置」於散落的書堆中。

然而,這「藏樹於林」的方法,僅限於家中已有的書籍或是一般文學書、科普書,也就是如果這些書出現於家中,母親不會覺得太突兀。若是漫畫、言情小說、武俠小說等這些從前家長們認為的「歪書」,在家則更需小心翼翼地閱讀與隱藏。要不就是放學後,母親還未下班回家的時段,只有我一人在家,想看什麼書就看什麼書。要不就是拉開書桌中間的大抽屜,把書放在裡面,聽到有人來時再迅速關上抽屜假裝正用功於桌面上的課本或參考書。

除了自己借來或租來的書,獨自在家時我也常去翻家中大人的書櫃,有什麼書就看什麼書,從血型占卜、文學小說、日本推理、莎士比亞故事集、《唐詩三百首》到《中外雜誌》和《傳記文學》,就算小時候不見得全讀懂,也成了某種儀式——得先從大人的書櫃翻些課外書來讀,才甘願乖乖複習學校的課內書。

猶記得小學高年級期末考前的溫書假,我大半個下午都或趴或坐在地毯上讀南宮博的《楊貴妃》,跟著神遊大唐盛世。直到發現已近黃昏才心想不妙,趕快將書放回原位,拿出參考書複習功課。等到母親下班回來問考試準備得怎麼樣,我自然回答準備得差不多了(其實有些心虛),而最後幸好成績也還能過關。

我在學校也常偷看書。

小學高年級時,班導師「特准」午休時間若不想午睡也可看書,只要不出聲響就行。我向來不喜歡午睡,班導師這鬆綁午睡的規定,於我如蒙天恩。每到午睡時間,就是我的閱讀時間。這些「午睡書」大多是從班級圖書館借來的,我就這樣一本接著一本地看完了「亞森羅蘋」系列。然而,班導師有時又收回午休可以閱讀的條件,這時候我就得把書「架」在課桌抽屜和大腿上,假裝午睡卻趴著看書。

中學時若在學校被發現「持有」課外書,不僅引來班導師打罵,且這些課外讀物也常遭沒收的下場。可是班上同學卻沒因此而杜絕課外書,反而一本又一本的言情小說、漫畫書等等都在班上傳著看,或是一大包又一大包的書被帶來學校,等著放學時去租書店還書。我也在那時候認識且熟識了租書店、言情小說,以及沉浸其中甚至後來經營的出版社也印製發行的漫畫書。

租書店、言情小說、漫畫書,這些都是師長不喜歡也不允許的。

我(們)只能偷偷地看。

高中時,我就讀的北一女中相對自由開放,老師們採尊重與相信學生的態度,只要不出什麼重大問題,基本上不太管學生。有些老師認為上課時只要不吵到旁人或太誇張的行為,要睡覺、隨時出去上廁所,或是「偷偷」做其他事情都沒關係。於是,女孩們在課堂上往往很忙。有人認真聽講和抄筆記,有人「偷偷」在課本上畫畫,有人「偷偷」在英文課寫數學習題,有人「偷偷」在數學課背英文單字,有人耳朵聽課但兩手卻「偷偷」編著當時流行的幸運繩,有人「偷偷」忙社團的事,有人「偷偷」陷在愛情的思考裡……我則是「偷偷」看別的書。

高一下學期的課堂,是我的武俠小說時間。某位同學家中有全套金庸武俠小說,在她推薦下我就跟她借來看。其實她也沒催我還書,只是我自己急著想知道劇情,便在上課時也看。不過,我向來在課堂上無法長時間專心,就算沒看其他書,應該也是偶爾聽講、偶爾在課本上塗鴉。

在課堂「偷偷」做其他事的女孩,其實也對老師有些不好意思,於是「偷偷」看書的我們,雖然心中明白講台上看得一目瞭然,仍將其他書放在桌面下、卡在抽屜一半的位置來閱讀,再偶爾抬眼,心虛地看看老師。就這樣,我讀完了整套金庸的武俠小說,也看了古龍的一些作品,接著「換跑道」還看了幾本倪匡的小說。高一下學期就這麼過去了。奇妙的是整個高中三年,我高一下學期的成績卻是最好的一學期呢!

其他比較文學的作品,像是三島由紀夫、芥川龍之介等的小說,甚至整本《紅樓夢》、《老殘遊記》、《金瓶梅》等等,也是高中時在家或在學校偷看來的。

讀大學後,沒有了升學束縛,時間多是自己規畫,也就無需偷看書了。

在某些時候,「偷看書」真的不是那樣恰當。但回想起來,這些偷看的書,豐富了我的閱讀量,也伴我度過或寂寞或騷動的時光,好像也不是太壞的事。●

廖之韻

寫詩、寫文、寫故事。寫書、編書、也賣書。高中開始發表詩作,從此以後就跟文字糾纏不清。寫作類型廣泛,當作家也當編輯,後來還開出版社「奇異果文創」。1976年出生於台北市,雙子座,台大公共衛生學系、心理學系、婦女與性別研究學程,以及得過一些文學獎和國藝會補助。

著有詩集《少女A》、《好好舞》、《持續初戀直到水星逆轉》、《以美人之名》;散文《快樂,自信,做妖精》、《我吃了一座城》;小說《裸.色》、《備忘》;主編《性別平等議題多元選讀本》;與沈斑和赫米兔工坊合著繪本《庫特的毛線時光》。

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量