童書書房》動物園裡的黑色幽默,吸血鬼寶寶跟小企鵝交換過一天,及其他藝文短訊

【迎接萬聖節】

有吃有玩、主題色彩繽紛搶眼的萬聖節慶祝活動是10月的重頭戲,一起來看看有哪些以萬聖節或西洋鬼怪為主的繪本吧!

■Lucy Ruth Cummins出版新作《Vampenguin》(吸血鬼企鵝),書中的吸血鬼德古拉一家四口前往熟悉的動物園。一家人的第一站是去企鵝館,最小的吸血鬼寶寶也跟企鵝混熟了,他趁著保育員送早餐的時候溜進企鵝水池體驗動物園的生活,小企鵝則代替吸血鬼寶寶躺進嬰兒手推車裡。

全書從這裡進入最幽默的部分:吸血鬼家人推著手推車,一路上所有動物都拚命比手畫腳指著車裡的小企鵝,但全家人逛完整個動物園都沒發現寶寶被調包了,因為他們忙著吵架或批評動物。除了視而不見的誇張情節以外,本書的另一個笑點是圖片和文字之間的矛盾:文字說明吸血鬼家人看到了老虎跟獅子,但圖片畫的全部都是柵欄裡的假山,要不然就是動物的背影,或是擋在他們面前的遊客背影,熟悉的情節令人會心一笑。

Cummins的作品總是帶著黑色幽默,2018年的《Stumpkin》(沒人要的南瓜)同樣是溫馨的萬聖節主題:一顆賣不出去的南瓜最後有了好歸宿。2010年她和Shrill Travesty合作的繪本《Taking Tree》諧擬經典繪本《Giving Tree》(愛心樹),內容也幽默辛辣,帶有強烈警世意味。

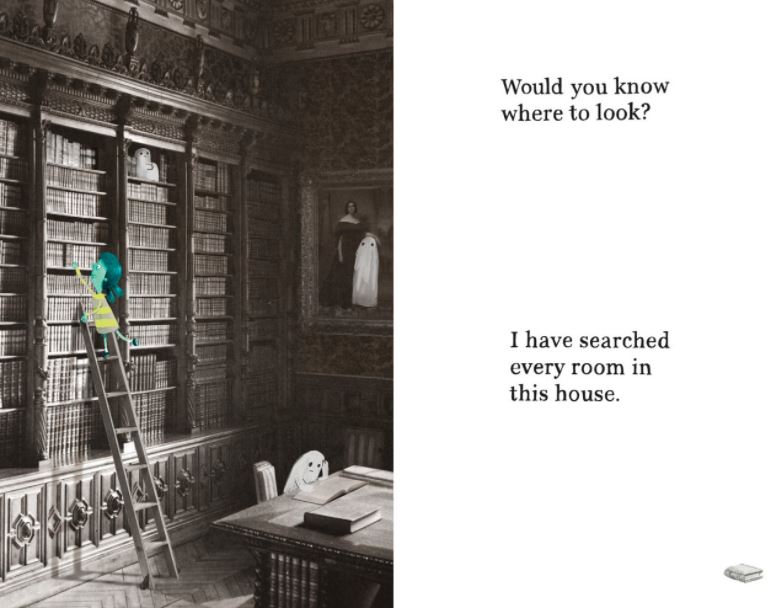

■知名童書作家奧立佛.傑法(Oliver Jeffers)推出萬聖節應景新作《There’s a Ghost In This House》(這屋裡有鬼)。書中的主角小女孩穿梭在一棟氣派但陰森的大房子裡,她總覺得屋裡不太對勁——可能是鬧鬼了。她走遍屋中每一個房間和陰暗的角落,想把鬼找出來確認自己的想法沒錯,找著找著卻發現——自己從來沒看過鬼,要是找到了怎麼確定是真的找到了?這可真是大哉問,不過讀者可以暫時擱下這個問題,先來動手玩這本書、欣賞作者的巧思。傑法把造型可愛的鬼畫在描圖紙上夾進書頁裡,讀者在翻閱的時候把半透明紙張蓋在屋子裡的擺設上,就能產生「鬼影幢幢」的效果。

書籍尚未到手的讀者,可以搶先看繪本的宣傳影片,傑法本人穿上帥氣的西裝走進宛如唐頓莊園的老式大宅。他自承雖然做完了繪本,還是不知道鬼長什麼樣子。他在影片中向讀者丟出第二個大哉問:「如果你一直找不到自己要找的東西,你還會繼續找下去嗎?」回頭仔細想想,繪本裡的小女孩皮膚竟然是綠色的⋯⋯說不定她找不到鬼,是因為她自己就是鬼?這些問題,都留給讀者親自翻書找解答~

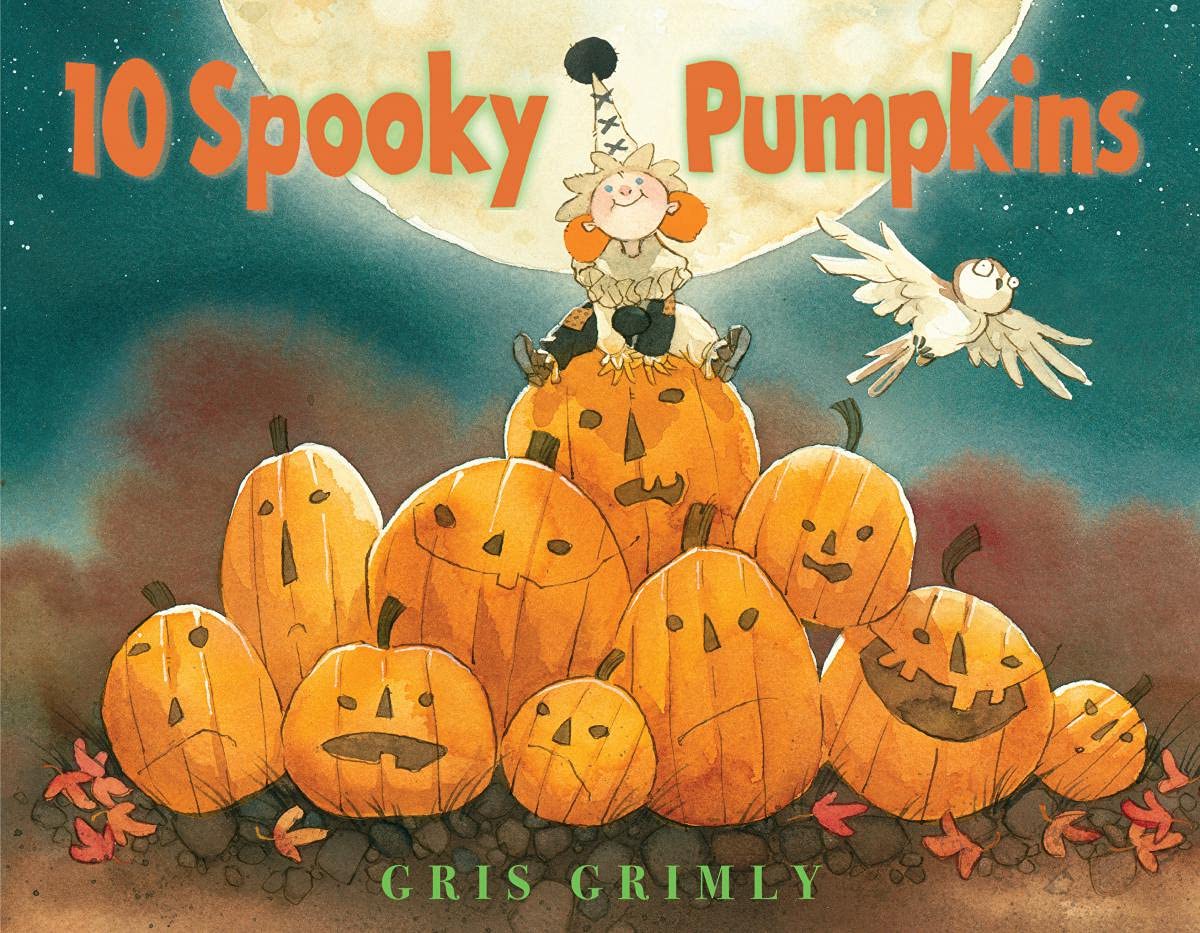

■最後要介紹的繪本是Gris Grimly的《Ten Spooky Pumpkins》(十顆陰森的南瓜),繪圖風格稍微可怕了些。其實「Ten Spooky Pumpkins」在美國是教小朋友從1數到10的數數兒歌,改編之後化為書中的鬆散主軸。讀者不會看到可怕的故事,而是可以跟著頁面上的文字大聲朗讀和學習數數,看看插圖上了解傳說中的怪物長什麼模樣。適合想要轉換氣氛、來點特殊閱讀口味的孩子們。Grimly的古怪風格向來備受肯定,可惜他的作品中文版不太多,在台灣可以找到由他繪製的《怪物博物館》。他曾和小說家尼爾.蓋曼共同合作《The Dangerous Alphabet》繪本,評價不俗。

■最後要介紹的繪本是Gris Grimly的《Ten Spooky Pumpkins》(十顆陰森的南瓜),繪圖風格稍微可怕了些。其實「Ten Spooky Pumpkins」在美國是教小朋友從1數到10的數數兒歌,改編之後化為書中的鬆散主軸。讀者不會看到可怕的故事,而是可以跟著頁面上的文字大聲朗讀和學習數數,看看插圖上了解傳說中的怪物長什麼模樣。適合想要轉換氣氛、來點特殊閱讀口味的孩子們。Grimly的古怪風格向來備受肯定,可惜他的作品中文版不太多,在台灣可以找到由他繪製的《怪物博物館》。他曾和小說家尼爾.蓋曼共同合作《The Dangerous Alphabet》繪本,評價不俗。

【名人跨界】

■陰暗故事的介紹暫時告一段落,讓黑魔女安潔莉娜.裘莉帶領孩子走向不一樣的世界。裘莉和國際特赦組織以及起草聯合國兒童權利公約的人權律師Geraldine Van Bueren QC合作,共同執筆《Know Your Rights and Claim Them》(知道你的權利並爭取它)。書籍在9月搶先在英國出版,其餘國家陸續可在10月購得。

裘莉身為聯合國難民大使,加上童年的坎坷經歷,使得她對人權以及兒童權益等慈善活動向來關注不遺餘力。她希望18歲以下青少年讀者透過閱讀本書了解兒童權利公約的形成過程,意識到自己有哪些權利受到侵害,思考政府在立法方面對於兒少權益保障的缺失。她也希望本書能成為工具書,幫助孩子們爭取權利。書中青少年領袖如馬拉拉、童貝里等人的抗爭故事,引導讀者構思行動、爭取權利。裘莉在接受採訪時表示,可能會有大人不希望孩子看到這本書,不然孩子就會知道自己如何保護自己,採取行動為自己發聲。不過話說回來,如果大人夠尊重孩童,而政府也有盡到保護孩童的責任,根本不需要這本書。

【新作問世】

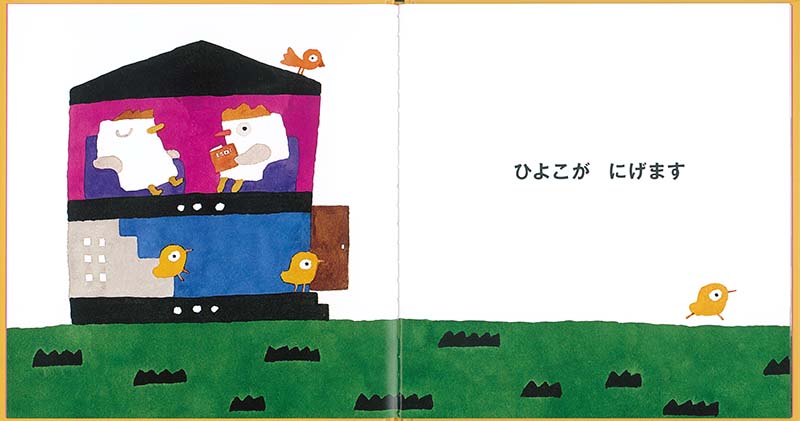

■日本繪本名家五味太郎繼40年前的名作《小金魚逃走了》之後,推出類似主題的新作《ひよこはにげます》(小雞逃走了)。本書在2018年4月便以雜誌發售的形式問世,現在推出的是單行本。書中的三隻小雞離開爸媽身邊,闖蕩外面的世界。每一頁的文字簡單而有趣味,例如小雞們「很有精神地逃走了」、「休息一下然後逃走了」、「坐著公車逃走了」⋯⋯大人看了可能會想「逃就逃,哪來那麼多花樣而且還樂在其中?」但在孩子眼中,逃走並沒有成人想像中的那麼「嚴重」,而是帶著遊玩、探索的性質。

三隻小雞結束了冒險,回家後表情和神態都變得和之前有所不同。原本急躁的腳步和瞪得大大的眼睛都變得穩定許多,像是在說「嗯,這次已經玩夠了。」明明經歷了一樣的行程,回家的小雞們有的在睡覺,有的在回想,還有一隻已經在想像下次要去更遠的地方了。這是一本好玩好看的冒險故事,讀者在翻玩作品的同時,對於未知的想像也跟著擴張了。

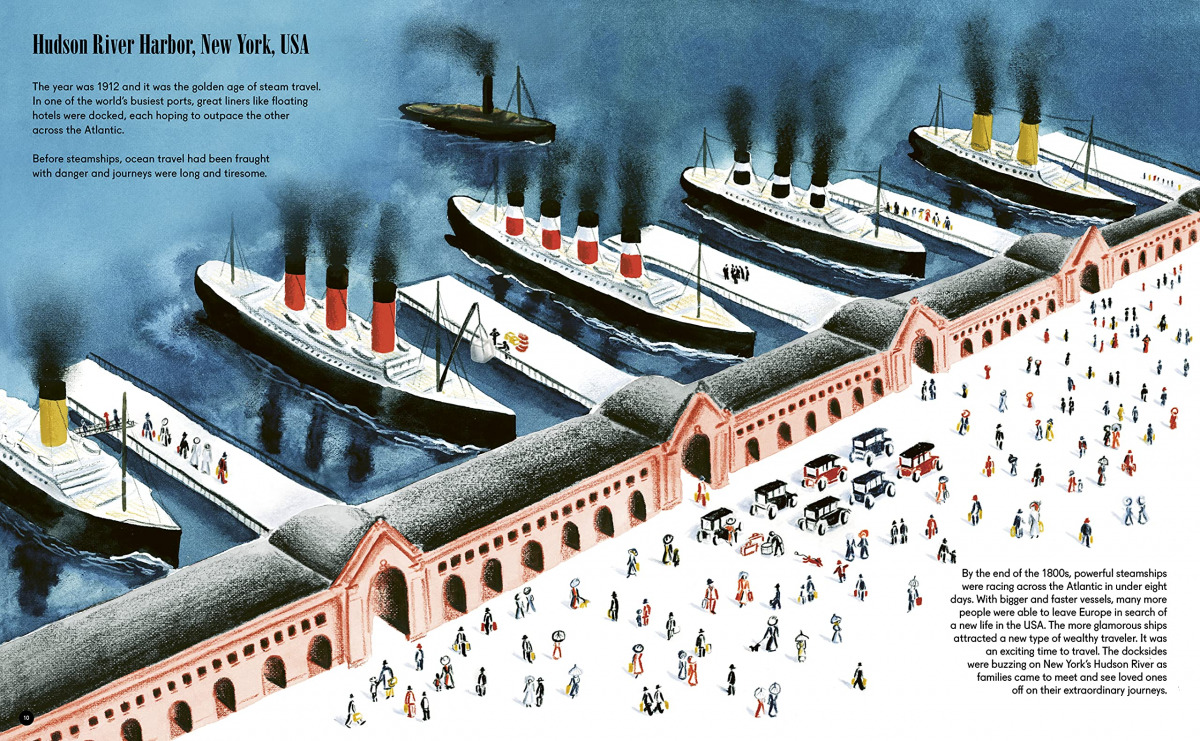

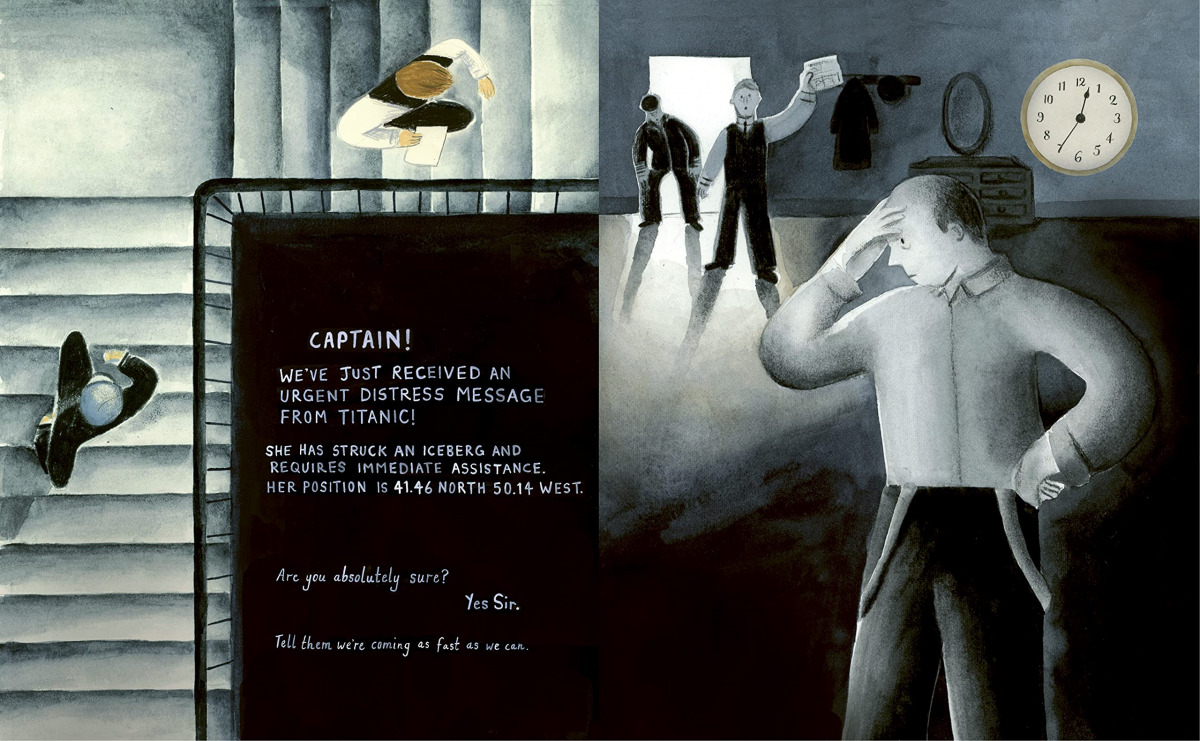

■曾入選2019年波隆那插畫展的北愛爾蘭插畫家Flora Delargy,出版首作《Rescuing Titanic》(搶救鐵達尼號)一鳴驚人。透過電影改編,這起歷史性的船難廣為人知,不過事發當時前往搶救的郵輪「Carpathia」卻逐漸遭人遺忘。在大型郵輪稱霸海上旅遊業的時代,鐵達尼號首航尚未啟程就有許多商業上的競爭對手,Carpathia也是其中之一。即便具有這層競爭關係,但Carpathia船長Rostron得知鐵達尼號沉船訊息後,改變原先的航道全速前進,穿過流冰起伏的冰冷海域前往搜救,將救生艇上的705位倖存者送達紐約,成為一時英雄。

Delargy的祖父和曾祖父都在鐵達尼號的造船廠工作,也因此她的插畫細節相當考究。讀者打開書,映入眼簾的是蒼白冷冽的冰山和它在北大西洋海面上的倒影,書中人物的穿著打扮如實顯露出他們的身分地位、階層和工作內容,船上的設備、船艙的格局剖面圖以及人物奔走的身體動感、緊湊分鏡,帶讀者回到冷冰冰又慌亂的事發現場。Delargy特別在許多頁面上畫出時鐘,讓讀者透過時間軸意識到悲劇的必然發生,但救援船也即將十萬火急破冰而來的臨場感。

【時事要聞】

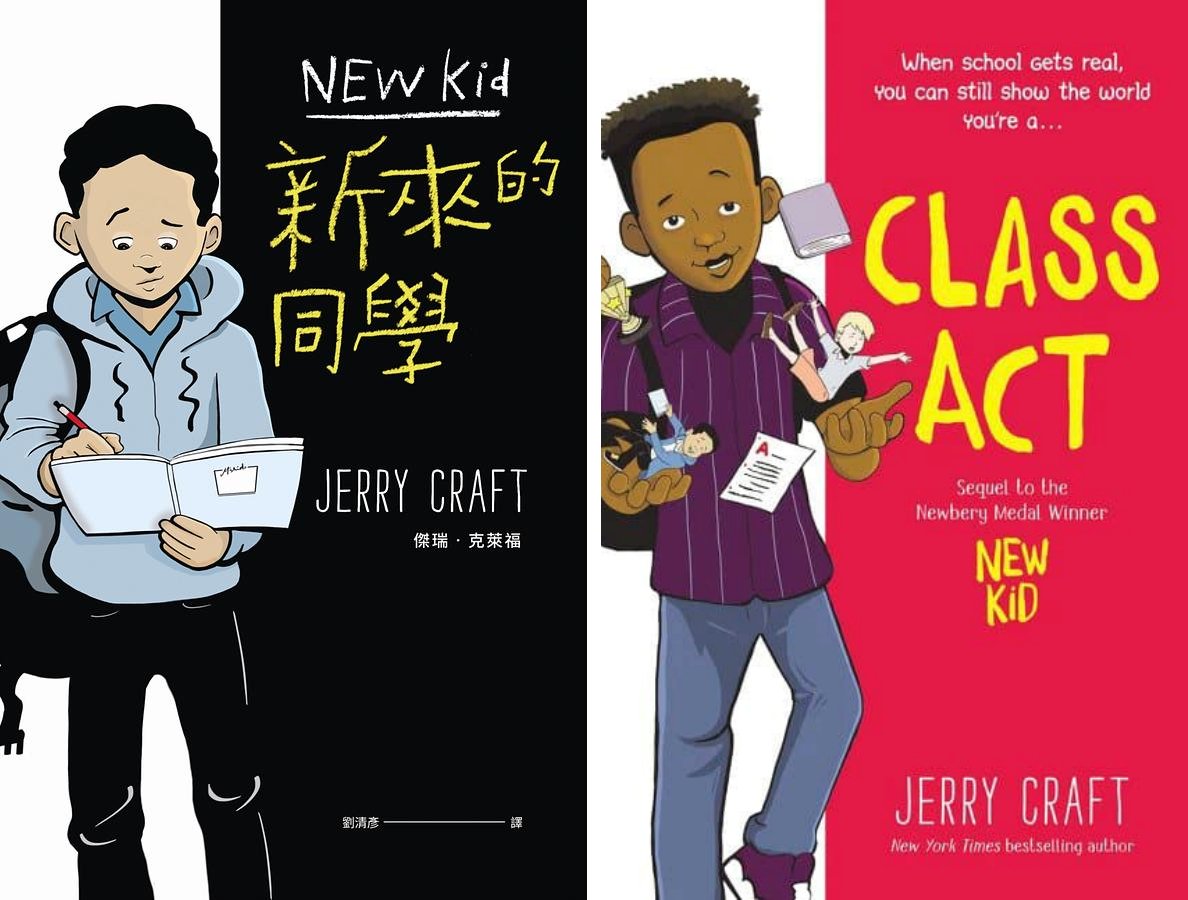

■作家傑瑞.克拉夫特(Jerry Craft)的作品《新來的同學》(New Kid)描寫幾乎全是白人的升學學校中非裔學生的心境,生動活潑的畫風和深入的觀察,帶領讀者了解少數族裔的處境。本作獲得2019年紐伯瑞金獎,成為有史以來首件獲得此殊榮的圖像小說(見2020年5月:童書書房)。

然而《新來的同學》與續集《Class Act》卻在10月上旬被德州的Katy學區圖書館下架,作家本人在學校的線上座談會也被取消,極有可能是保守團體與反對教導種族歧視的家長向當地教育主管機關請願的結果。

請願書中提到,「克拉夫特的兩件作品具有批判性種族理論(CRT, critical race theory),會讓孩子認為他們的白人優勢勢必伴隨著種族歧視的微侵犯,必須受到檢視。」請願者呼籲教育單位不要再替克拉夫特的作品宣傳並且取消活動。

克拉夫特得知結果後,在推特上不可置信表示,難道他的創作成了CRT教材?

所謂的CRT泛指的是美國歷史與法制中系統化的種族歧視分析研究,在BLM(Black Lives Matter,黑人的命也是命)議題升溫後,CRT是否納入K-12校園課程內容引發全國爭議。但在德州已有法案在9月1日生效,禁止老師在K-12以下的校園教導CRT,也就是說,此法上路後若未被修改,德州的學童在上大學前很難在各級校園接觸到CRT相關討論。若此法被濫用,好比這次克拉夫特的事件,師生連討論種族歧視與微侵犯的平易近人兒少讀物都無法接觸,將會縮減校園的討論空間。儘管教育單位發言人表示這次事件中座談會不是取消而是暫緩,書籍下架也僅是為了審視內容,但都已經造成課堂討論的寒蟬效應。●

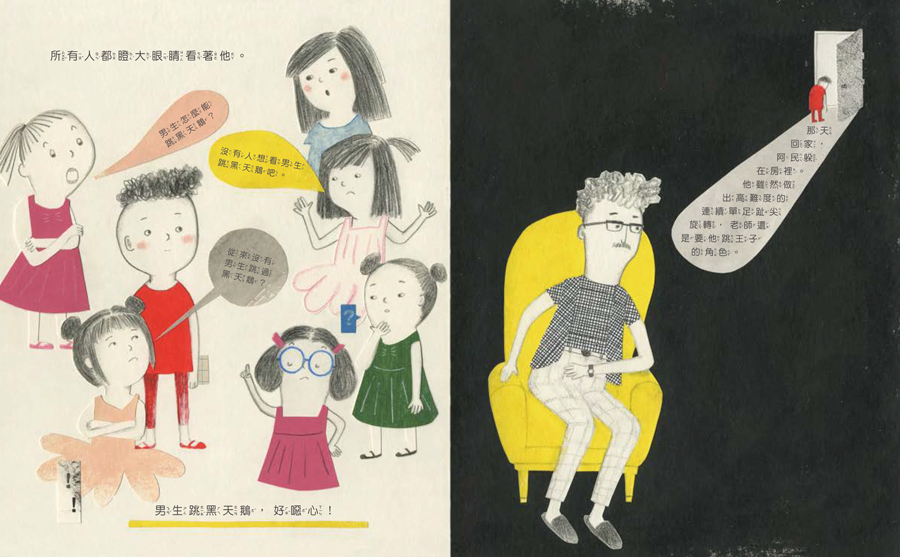

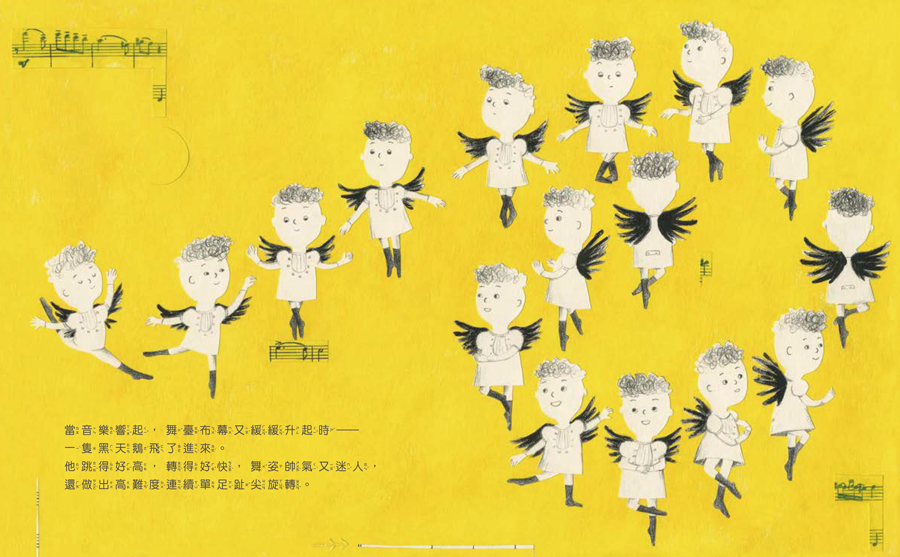

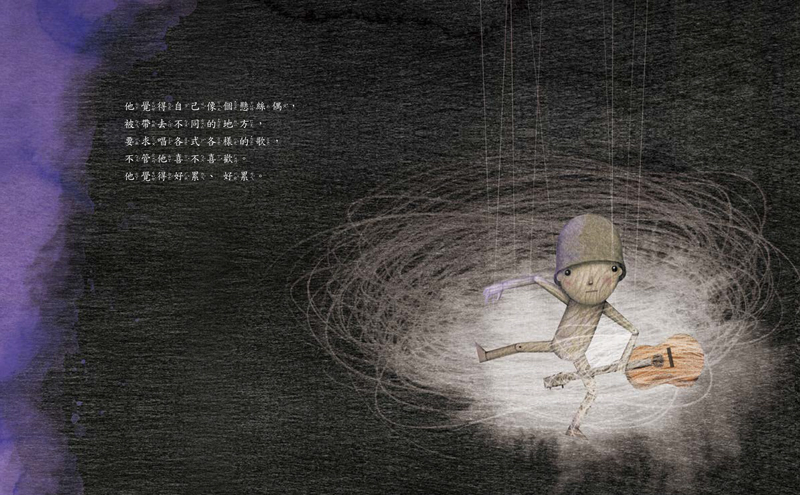

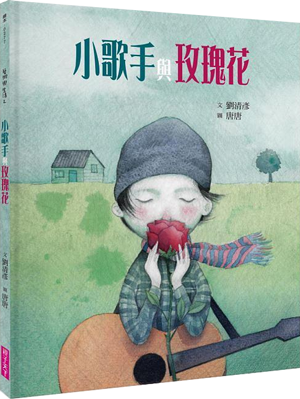

「藝術與生活」系列中的《我是黑天鵝》,揉合了劉清彥生活中遇到的幾個習舞之人。故事原型之一是他在教會認識的一名高中舞蹈班的大男孩。有一次看到這名男孩在教會兒童室跳芭蕾舞劇《黑天鵝》中的32圈揮鞭轉,讓劉清彥大開眼界:「男生跳起來的感覺和原先看過的女性舞者味道很不一樣。」

「藝術與生活」系列中的《我是黑天鵝》,揉合了劉清彥生活中遇到的幾個習舞之人。故事原型之一是他在教會認識的一名高中舞蹈班的大男孩。有一次看到這名男孩在教會兒童室跳芭蕾舞劇《黑天鵝》中的32圈揮鞭轉,讓劉清彥大開眼界:「男生跳起來的感覺和原先看過的女性舞者味道很不一樣。」

閱讀隨身聽S5EP9》文膽煉成術,國家元首的政治與思考高度 ft.東美總編李靜宜、允晨發行人廖志峰

政治人物的發言稿撰稿人(文膽)向來是相當神祕的工作,隱身在幕僚群中,發言稿不僅需要說明政策,更要展現氣度和高度。本集相當難得地邀請到曾任前總統李登輝先生文膽的東美出版總編輯、翻譯家李靜宜,也邀請到具有撰寫文稿經驗,更編纂過多部言論集與人物傳記的允晨文化發行人廖志峰。本集節目不僅聚焦文膽,也思考同樣隱身文字背後的編輯,兩種職業的異與同,讀者千萬別錯過了。

【精彩內容摘錄】

➤文膽,文膽,是為文嘗膽,還是為文有膽?

廖志峰:文膽、文膽,為文嘗膽。大家知道「嘗膽」是很苦的事,有點像命題作文,老闆給你一個題目、方向,我們要把它發揮、組合出來,很難超越老闆給的範疇,又得思考如何將意念傳遞出來,如果讓它更清楚、立體。

作家跟編輯的訓練中,對文字都有一定的專業與專精。文字是要修練的,做為政治性的公告,訴求要清楚,要顧及政治人物的需求和受眾的期待,文膽的角色要居中完成,是類似仲介的角色。

李靜宜:我覺得(文膽)跟作家本身的身分,有一點點不太一樣。多半的作家可以為所欲為,想寫什麼就寫什麼;但是替別人寫稿子,必須以另一方的眼光、高度、語彙,用一個有邏輯的方式呈現出來。在寫作的過程,需要考慮的因素很多,不只命題本身。

儘管我們從小寫了很多命題的作文,但這些命題的作文多半在表達個人的意思,但是為政治人物寫東西時,文膽要表達的其實是他的「意志」,不管是他對政策的闡述,或對特定政治環境的情感投射。你必須先了解「他究竟要講給誰聽」、「他想要表達什麼」,從這些問題反推,才能具體思考文稿的內容。

在我過往的經驗中,其實花最多力氣的倒不是真正動手去寫這件事,而是在構思的過程中,如何在龐雜的素材中,進行挑選、組合。並不能說需要具備豐富的經驗,但對於整個所處的環境,以及為他撰寫文稿的這個對象,必須有一定程度的了解,才能做到。

➤總統看過的書,文膽都要看?

李靜宜:不同政治人物思考的方式不一樣,應對事物的方式也不同,甚至想打動的對象也不一樣,撰寫文稿時要將這些因素都考慮進去,我覺得很難。國外有很多專業寫手,可以幫不同的總統寫稿子,他們有些人可以做到這樣,但就我來說,是很困難的事。因為終究要對一個人有深刻的了解與認識,長時間很近距離的觀察,才有辦法完成。

比方說像登輝先生接見賓客時,我其實不太愛去,不過重要賓客我大多會到場,儘管我有時不進去,但幾乎他所有會客的紀要、談話紀錄,我全部都要閱讀。因為需要知道他最近在想什麼、關注怎樣的問題,將他盡其所思所想放進文稿中,才能貼近他的想法。

主持人:妳曾提到登輝先生是一位非常愛閱讀的老闆,所以他看的書妳也要跟著看?

李靜宜:對,他最近讀什麼書,我都要盡量把書找來看,所以我經常說,有一位愛讀書的老闆,其實是件非常可怕的事,因為你必須不停地追趕他的速度,真的非常可怕。

➤一部好的言論集,能經過時間的考驗

以文膽而言,老闆可能只列幾個重點,你必須像在編書、寫文案一樣,要能合理的謀篇,又能感動人,若要使讀者閱讀或聆聽後對生命有更深層的思索,那文案也必須做對方向。

順便補充一下,我突然想到,以前曾編過李前總統的言論集,其中的文章有多少篇是靜宜寫的?猜想應該為數不少。我認為一部好的言論集,如果本身學養俱足,那文章是經得起考驗的。講述者本身對時事、對政治、對世界的看法,在文章中是清晰可見的,我認為好的文膽,就是要讓這些文章能清楚、深刻,賦予生命力。

➤編輯與文膽,隱身文字後的兩種職業

李靜宜:「文膽」跟「編輯」的角色,的確有很多相似的地方,他們都隱身文字之後,榮耀屬於作者。

主持人:問題是編輯的,榮耀是作者的。(笑)

李靜宜:通常我們手上會有很多素材,要從中間組合出邏輯,將它炒出一盤菜,抓出幾個亮點,標誌出文稿的重點——總要有一個可以做為標題的東西。跟書的文案一樣,究竟這本書為何出版?究竟想打動誰?抓出一兩句重點,或者一段話來打動他。即便是同一位作者或同一位政治人物,在不同的場合,也要需要講出不同的話,都必須先替他考慮到市場和言語的展現方式。這點,文膽跟編輯其實非常相像。

廖志峰:今天做一個文膽,平常就應該隨時吸收、準備,不管在哪一位政治人物身旁,他所關心的領域,你必須跟著關心,如果完全不關心或沒有興趣,那是做不好文膽工作的。這跟編輯很像,如果編輯對所選的書,對該主題、作者毫無興趣,我相信書出來的樣子,或書最終的情況一定很糟。「寫作」是很好的練習,第一是紀錄,其次是整理,第三是練習。

➤語言的輕重

李靜宜:一位政治人物,特別是「總統」的角色,表達一句話,必須具備一定的高度和力量。打動人的方式有很多種,在文氣和語句上,既使同一句話,使用不同的表述方式時,打動人的力量也是不一樣。

主持人:文膽必須不停衡量力道的輕重。

李靜宜:對!我運氣好一點,小時候受過很多演講的訓練,參加過很多演講比賽,我能用朗讀的方式,先將文稿唸出來。中文的寫作,因為是自己的母語,我們常常不太注意文法。但其實有時候文法是有影響的,比方一個句子著重動詞跟著重受詞,力道是不一樣的。

我經常要用很奇怪的方式解釋給別人聽:為什麼一定要選這個字,不能換一個方式說。這種事情發生一、兩次後,同僚也可以接受了,就是因為考量了朗讀的效果。

主持人:登輝先生也從善如流?

李靜宜:對,我覺得他基本上是從善如流的。還有一點,我其實也會注意到,因為每一個人講話時,都有不同的特性,像登輝先生因為國語不是主要使用的語言,所以有一些音可能沒有辦法唸得好,或者是發得不清楚,那些詞彙就要盡量避開。這都是寫作的過程中要注意的。

我認為最重要,還是回到剛剛志峰說的,撰寫文稿很重視邏輯的梳理。文章希望打動人,一定要講道理,讓人理解演說者的內容。這樣的角色,其實跟我平常另一個工作「翻譯」的功能也很接近。

➤文字的力量來自閱讀,文學尤是

李靜宜:相信文字的力量,文字的力量來自閱讀。儘管很多人認為政治人物的撰稿人,或許比較需要知道的是政治情勢,但我覺得之所以能寫這些東西,最重要的原因來自於大量閱讀的積累。閱讀的素養不是專業的東西,很多也來自於文學,文學帶給讀者想像力,文字之美的鑑賞力,也蘊含對很多人生的邏輯。我認為「閱讀」是有志於從事文字或文膽工作的人,十分需要重視的事情。

廖志峰:我在閱讀中得到豐厚的養分,它像洞穴,可以安穩地躲在裡頭。閱讀予人力量,如何展現這份力量呢?透過文字啊,不然還有什麼呢?所以我想這也是為什麼我們都需要閱讀,它是很重要的積累。●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂台擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量