OB短評》#288 燃燒靈魂不滅的極品好書懶人包

●焰

加拿大傳奇民謠詩人李歐納.柯恩最後的詩歌與手稿

The Flame: Poems Notebooks Lyrics Drawings

李歐納.柯恩(Leonard Cohen)著,廖偉棠(詩)、 王天寬(歌詞及筆記)譯,商周出版,380元

推薦原因: 文

柯恩先是詩人,之後才成為創作歌手。貼近心底書寫生命、宗教、階級、人權、愛慾的詩歌才情,是他音樂堅強的後盾,使他的作品得到世人的傳頌。這部圖文集是柯恩生前最後的創作集結,不僅選錄了尚未出版的詩作、晚期專輯的歌詞,更難能可貴的是還包含了個人札記與畫作,特別是大量的自畫像。雖然在詩詞的翻譯部分並未採取更有助讀者理解的中英對照,有些可惜,但本書仍不啻為了解這位20世紀北美重要創作者的材料。【內容簡介➤】

●冰與火之北歐神話

The Norse Myths: A Guide to the Gods and Heroes

卡洛琳.拉靈頓(Carolyne Larrington),管昕玥譯,日出出版,400元

推薦原因: 知 樂 益

這本分量不厚重的書,介紹了我們比較不熟悉的北歐神話。並非單純神話故事選輯,而是夾敍夾議帶領讀者以神話學、文學分析的角度了解故事的變化、喻意及人物形象。平易輕鬆的筆調,佐以文物圖像中的神話元素,在視覺的加乘作用之下,讓讀者所進入的北歐神話世界更為豐富。也讓我們在北歐家具、社會福利及北歐生活的視點之外,一窺北歐文化的根源。【內容簡介➤】

●思慕的戲院

走讀兩川映畫之景

妍音、跳舞鯨魚著,釀出版,420元

推薦原因: 樂

雙書封設計,橫式行文的左翻書以柳川、綠川為系譜,直式編排的右翻書以戲院起落為軸線,貫穿台中的(殖民)城市地景與文化、消費、情感景觀。除了重構城市、建築、物件等硬體的記憶,兩位作者處在當下時空,經常援引奶奶、母親的故事,連結兩代三代人的記憶與身體經驗。在平淡不刻意經營的文字下,有深切的情感流動。【內容簡介➤】

●抗命女聲

陸潔玲、孫珏主編,新銳文創,320元

推薦原因: 議

這本小書從「性別」的角度重新檢視香港抗爭運動的諸般場景。在充滿現場感的影像引領下,讓我們有機會直視,在(家父長式)國家威權壓迫下如滾雪球般長大的運動中,所存在的各種女性處境。那些新鮮或不新鮮的情節,無論如何都提醒世人:在世界看來飛速向新價值觀推進的同時,舊結構仍如影隨形地糾纏住某些人,不容我們無視。【內容簡介➤】

●烽火重生之歌

柬埔寨30年扶貧記事

楊蔚齡著 ,聯合文學出版,380元

推薦原因: 文 樂

作者以溫厚的筆調寫下30年來以志工身分行走柬埔寨的見聞。當地政治動盪下離析的社會、脆弱的生命,於作者筆下一一呈現。然而脆弱正與堅強一體共生,百姓與志工的強韌就在艱難的縫隙中顯露。另一方面,作者也寫出她所理解的柬埔寨傳統文化,特別是根植於信仰的生活文化。透過自身經歷,文字與照片,作者為台灣讀者述說了一則又一則,柬埔寨土地上古往今來的故事。【內容簡介➤】

●貂山之越

淡蘭古道自然發現史

吳永華著,農委會林務局,600元

推薦原因: 知 設 樂 益

本書為林務局以宜蘭古道為題出版的第3部自然史,也是宜蘭古道拼圖的最後一塊。透過梳理18、19世紀傳教士、學者、攝影師、警察的行記與採集資料,將200年前行經此道的故事重新展演在我們眼前。作者以其深厚的臺灣自然史功力,多樣展示當年官道上的生態痕跡。在那些雪泥鴻爪中,古道不再只是地圖上的一條線與路線旅程的文字描說。道路的生命力,曾經的行跡、蝶影、林蔭、藍染、茶香,盡在此中復活。【內容簡介➤】

●技術陷阱

從工業革命到AI時代,技術創新下的資本、勞動力與權力

The Technology Trap: Capital, Labor, and Power in the Age of Automation

卡爾.貝內迪克特.弗雷(Carl Benedikt Frey)著,許恬寧譯,八旗文化,630元

推薦原因: 知 議

從18世紀工業革命以來,技術就沒有停止發展,伴隨技術發展而產生的爭論:「究竟社會要適應技術,還是技術要配合社會?」也從未停止。本書破題即以「機械會取代人力」這個從未消失的社會焦慮開展討論,但並非停留在孰是孰非的批判。問題不在誰取代誰,而在於勞力與資本的權力結構究竟是透過技術因襲還是重整?

作者認為技術的變革是推動社會經濟變遷的主力,書中特別著重工業革命與電腦革命的關鍵變革——工廠、機械化、自動化及中產階級的起落。除了縝密的梳理,篇章結構也指明了趨勢與變革的重點,以及不同時代對於技術革新態度和看法的迥異。全書的核心或許是在探問「人會幸福嗎?」當人工智慧普及,勞力被大量替代,人會幸福嗎?會更幸福嗎?要怎麼做才能走上幸福之路。【內容簡介➤】

●圖繪日本料理

La Cuisine Japonaise Illustrée

洛兒.琪耶(Laure Kié)著,盧慧心譯,貴志春菜繪,大塊文化,320元

推薦原因: 設 樂

以「外人」的眼光重構日本料理的旨味,再透過日本繪者的筆觸、色彩、細節重新詮釋日本飲食,為原本不太期待的萬年主題增添了微妙且豐富的層次感。法籍作者的美食哲學不止於吃,更在於動手做,因此書中充滿實用的資訊與知識。日籍插畫家的繪圖非常療癒、柔和且召喚人,即使是常見的食物主題,也運用了日本文化元素與相應的色彩細節,讓飯糰、拉麵等日常飲食也充滿立體感,讓人想一直翻閱。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

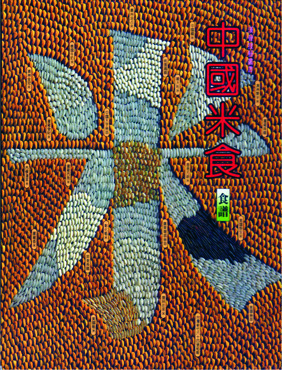

《中國米食》是硬殼精裝,全彩印刷。翻開時那份吃驚,至今記得。這和我的兒童讀物太不同了。複雜的多,也精美的多。書裡的文字,生字很少,小孩慢慢讀也能讀懂,像一個脾氣頂好的成年人解釋萬物,聲調清晰,明白,耐性。

《中國米食》是硬殼精裝,全彩印刷。翻開時那份吃驚,至今記得。這和我的兒童讀物太不同了。複雜的多,也精美的多。書裡的文字,生字很少,小孩慢慢讀也能讀懂,像一個脾氣頂好的成年人解釋萬物,聲調清晰,明白,耐性。

2020Openbook好書獎》年度好書.入圍書單

2020年Openbook好書獎入圍的200本書單如下:

【年度中文創作】入圍作品

【年度翻譯書】入圍作品

【年度生活書】入圍作品

【年度童書暨青少年圖書】入圍作品

本屆複選委員名單:

丁名慶(《幼獅文藝》主編)

王淑芬(童書作者、手工書推廣者)

吳雅婷(歷史學者)

汪俊彥(台大華語教學碩士學程助理教授)

柯倩華(童書評論人)

翁稷安(暨南大學歷史系助理教授)

許琳英(譯者)

郭光宇(藝文評介、高我催眠者)

陳佩甄(政大台文所助理教授)

劉佳奇(文字工作者)

鄭力軒(政大社會系副教授)

鄭淑瑩(文字工作者、親子讀書會成員)●

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

▇2020Openbook好書獎

▇來看看超過250位讀者的年度好書吧!

▇得獎好書,各大網路與實體書店熱烈推廣中

指導單位:

主辦單位:

贊助:

合作夥伴:

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量