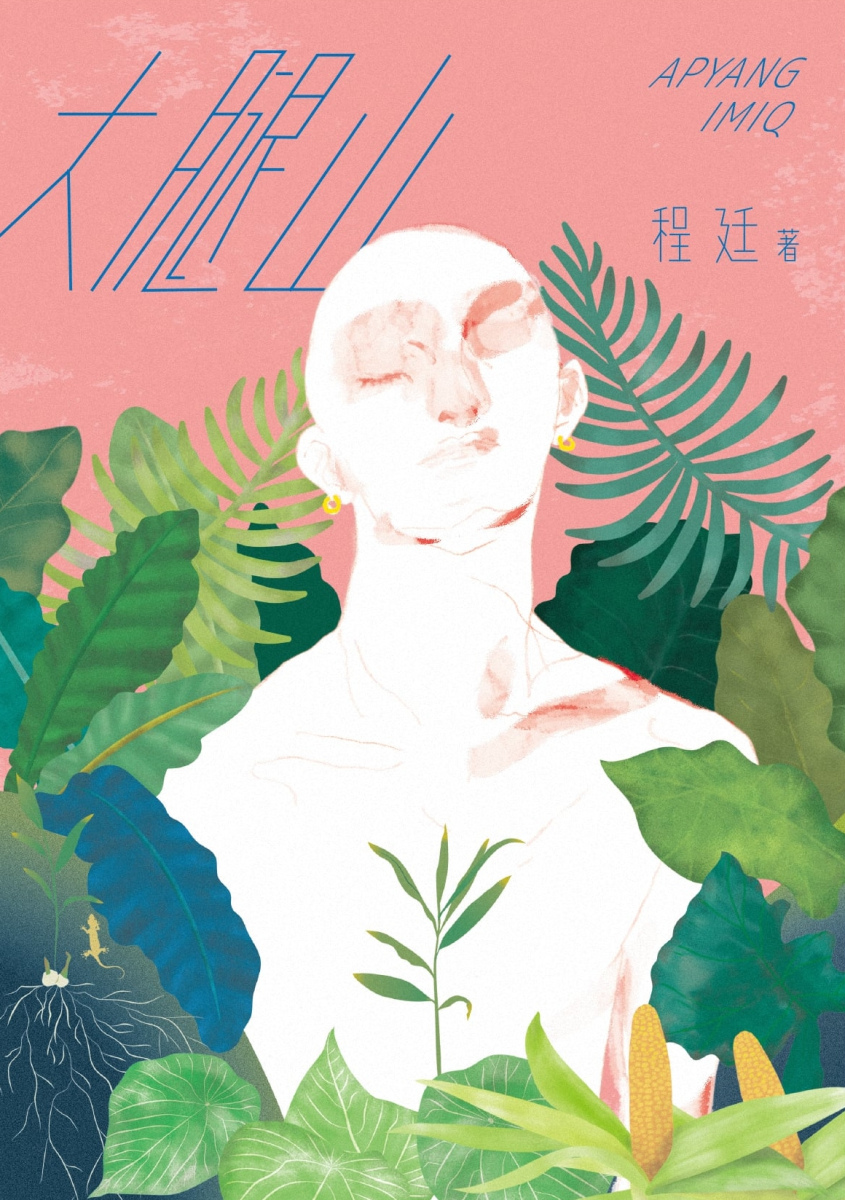

人物》慾望、身體與呻吟:Apyang程廷的《大腿山》打開「不能說」的真實

部落裡的神話是被揀選過的,就像長輩永遠都有能力決定,哪些話可以當著孩子的面說,哪些話即便在私底下也不太說。

Apyang很小就知道這件事情。

作為他寫作中永恆的母體,支亞干部落有太多事情可以掏挖,其中一件,就是處處皆在、卻幾乎無人談論的身體與性。性的壓迫,性的歡愉,性的離散或者重聚,每天都在發生,不過眾人卻默契的閉口不談——當然不僅只是在部落如此,Apyang說,整個社會都是這樣。關於性,可以當黃色笑話幽默聊聊,然一旦正色出口,只會惹來一片緘默。

他於是開始寫作《大腿山》。

這本短篇小說集,以文學的角度來說,可以拉出一連串的名詞解釋。比方說打破性別的枷鎖、在權力與傳統之間拉扯角力,是身體以及慾望的雙重探索,當然,也是原住民文學的另一種推進……自學生時期以來就不斷不斷拿到各種文學獎的Apyang,這些評論用詞可能也見怪不怪了。

不過相對於他的散文,《大腿山》作為一本小說,語言更加蓬鬆、節奏鏗鏘。建議大家不要正襟危坐的看,最好找個鬆軟的午後,翻讀任何一篇,像是在牆壁上戳出一個洞那樣,任它引領你去看,看那人怎麼生活,怎麼談情做愛,怎麼欲求不滿,怎麼吶喊。

在小說中,那些情愛都寫得好大聲,好響亮。而現實中,談起這些事情的Apyang卻只是靦腆而禮貌,聲音好小好小地分享,他是怎麼寫下這些故事。

➤被篩檢過的神話

關於太魯閣族的遷徙神話,有好幾個。

Apyang分享:「最有名的,比方說有人看到日光從奇萊山那頭照射下來的光芒很刺眼卻迷人,順著光從南投將部落遷移到花蓮。當然也有人說,是因為漢人的關係,部落才一步步被趕到花蓮……」他說,這些故事長輩會講,也有各種變形,不過其實有另一則關於遷徙的神話(或者部落歷史),是他小時候自己讀書看到的。

「我看到的那個版本是說,有一個男子到東部打獵,那裡獵物很多,不小心待了太久,回到部落以後看見妻子搞外遇,男子憤而殺光整個村落的人,最後自行搬到東部去。另一個神話與遷徙無關,講述的是『女人國』的故事,描述女性若想懷孕,就將腳跨在兩座山之間,風吹過陰道,便會受孕。甚至,以前的文獻有記載以前的人如何自慰,女性會找香菇、男生則是找香蕉樹……」Apyang說:「我當時看到這些的時候也很震撼啊,不過很少聽人講起,大家會講的,都是比較適合流傳的故事。」

比較適合流傳的故事,例如陽光、抗爭、追尋美的過程。其他,則如慾望、嫉恨,或者是逃離的決定。

Apyang說,如果我們只面向一方,那生活中永遠有另外一面會被忽略。

「就像是我大學開始投稿原住民文學,我也會想要從認同出發,談山林、談尋根。不過我越寫越覺得,那些東西雖然都是我,卻都不是完整的我。」Apyang說,原住民怎麼會只有山只有海?傳統裡當然也有對於戀愛的渴望,或者各種身體的探索與感知啊。

他說自己印象很深刻,學生時期某個認識的同學,在家族中承受性暴力。部落的人其實知道,不過大家似乎更知道怎麼避開它不談。寫作的過程很像是——將這些理應像其他人一樣,輕輕放下的情感,重新召喚出來。召喚不是為了控訴,也不是要揭露什麼,Apyang說:「純粹只是因為,我覺得寫作不需要避開任何事。」

Apyang說,自己與同輩中人,長年花了很多時間希望把傳統逐步找回來,可是過程中會遇到很多被迫中斷的時刻。那斷裂的外力有時不是來自他人的阻擋,而是內部的壓力。

「我有個很好的朋友,之前提到要辦一個關於部落社會福利的論壇。他提議在過程中想加入『女性的性暴力』處境一同討論,其他人就說不適合,認為我們應該想談正面的、值得被看到的傳統。」諸如此類,即便是真實,也有屬於「邊緣的真實」會為人忽略。

所幸,文學最擅長的事情之一,就是安靜地走向那些邊緣之處,看見,聆聽,並且,試著拓展「真實」的邊界。

➤身體是舞台,不只是性,也是生活的

寫作是為了看清楚自己生活的每一寸,但是,選擇「小說」則是Apyang本能的寫作倫理所致。

「散文的人物事件背景常常要求要奠基於真實,且著重在事件本身,不過小說可以推導出前因後果。我不希望因為寫作而傷害到某些人,但我仍然很想知道,為什麼有些人會做這個決定?」這是他這次選擇以小說現身的原因。

他舉例,小說中的同名短篇〈大腿山〉,故事原型其來有自。曾有一個嫁到北部的女子,回來以後愛上部落的男子,最後拋家棄子選擇與部落之人為伍。

「後半段的結尾,我們置身部落都看得很清楚,不過我真正想寫的不是那種八卦式的揭發,單純就是想知道,為什麼會有人不顧一切做出這樣的選擇?我不希望我總是只能專注於,人處在慾望之中,始終作為一個壓迫者的存在發聲。有沒有可能,她或者他都是帶有強烈的主動性?我們都更誠實一點的追求身體以及慾望的感受?」

總而言之,Apyang盡可能誠實,不過當然也有光是誠實所無法觸及的部分。

閱讀《大腿山》是很奇妙的體驗,畢竟,若真當作情色文學來讀,那也是有溫婉的篇章在其中。開篇〈風吹來的熊〉,描述兩個女孩之間的曖昧情誼,分明已友達以上,甚至感受得到言語中的試探,不過就是沒能看見文字真正讓兩人跨出那一步。聊起這件事情,Apyang大方承認、同時也害羞低語:「我有問過,可是……我就是不知道女同志會怎麼做啊?這個問人也不能問得太深,所以我最後就往浪漫愛的情節發展。」

原來如此。

不過其他篇章,Apyang就不必客氣。現實中任何身體感強烈的畫面,都能捕捉入文,有時候甚至與情愛無關。例如談起〈褲腰之間是你的墾荒之地〉,他說:「部落工作,除草等事,常常要穿比較寬鬆的褲子,彎腰之際,露出腰間,小黑蚊就過去咬你。我常常看著那一幕,覺得這個景象的身體感很重。」

身體是舞台,不只是性的,也是生活與思想的舞台,他有把握的時候就能寫得生猛、血淋淋。

➤寫我活過的地方

「現實就是現實,我覺得沒有什麼不能寫的。」Apyang說。

作為享負盛名的原住民文學作家,Apyang也偶爾自問:「我是不是太開放、太自由?」可是話又說回來,文學裡的嚴肅正經,唯恐一不小心也會落入刻板的形式當中。「我其實也不覺得我在寫什麼『原住民文學』,我寫的只是我活的地方。」

其實,若讓寫作成為一種膝反射動作,不探問政治正確,不思考界線,Apyang可以寫得更猛烈。「我其實有個小帳,《大腿山》裡的很多故事,常常是先有一個性愛畫面的情節在我腦袋裡,我會試著毫不掩飾地寫出來、貼上去,探測朋友們的反應。」

(看到這裡的讀者,請勿求小帳帳號,謝謝你。)

可是文學並不只是為了有所反應而已,對吧?私我的寫,可以猖狂而無法度,小說則是縝密編織。或許有些些微的刺、輕輕的麻癢、偶爾搔刮,你知道他的確正在挑逗,可是你卻因為這層挑逗能看見更多。這是小說的價值。

Apyang說,性當然不是關係中「第一重要」的事項,也不是很多人敢於積極面對的部分,華人社會尤其如此。「可是這不代表,關乎肉體的思考都只能是負面的,對吧?『勞動身體』的行為,是我回部落以後感受最深的事情之一。有時候你無法理解身體為什麼會有這個動作、有這個反應,那是越過理性,直覺做出的判斷。性也是,那就是一種自然的、原始的狀態。所以,如果有人問我為什麼那麼刻意描述那麼多場景?我會說,我反而是毫無刻意去遮掩任何事,結果就是如此。」

他只是不再刻意掩飾而已。

在理解以後,重新閱讀《大腿山》,呻吟會像山谷的風、濕潤如晨露、堅硬者如樹。即便如此,我們仍舊可以被風被露珠與枝葉挑逗,以誠實的身體面對書裡慾望的誠實。

生活本是如此。●

|

|

|

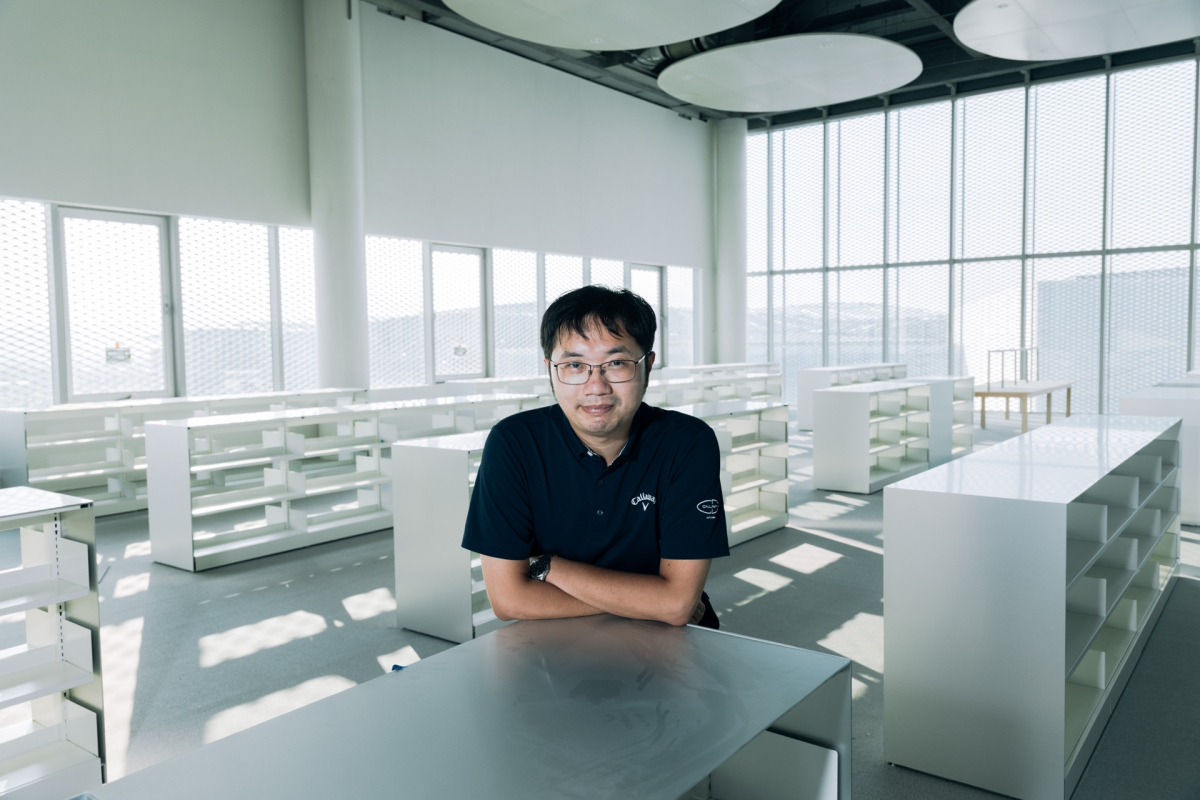

作者簡介:程廷(Apyang Imiq) 太魯閣族,生長於花蓮縣萬榮鄉支亞干部落。畢業於台灣大學建築與城鄉研究所,現任阿改玩生活負責人、西林社區發展協會理事。曾獲原住民族文學獎、臺灣文學獎、鍾肇政文學獎、Openbook好書獎與國藝會創作補助等,著有散文集《我長在打開的樹洞》(九歌)。 |

大腿山

大腿山

報導》落腳童年的大稻埕,允晨文化發行人廖志峰出版生涯再開張:「民樂書坊」開幕倒數計時

如果年方32就登上出版社發行人的大位,堪稱少年才俊,那麼,年過60才決心開一間書店,是什麼樣的光景呢?

允晨文化公司發行人兼總編輯廖志峰,今(2025)年8月20日正式將辦公室搬遷到大稻埕民樂街,並在同一空間開起了書店,最新身分為「民樂書坊」老闆。但隨著10月中旬書店開幕在即,他的心情卻日益矛盾,一再苦笑:「我給自己的60歲禮物,實在太大了!」

➤月琴、油畫與摩托車牌

搬家當天,廖志峰拍下空蕩蕩的舊辦公室,「一開始只是我想離開,因為無法一個人離開,所以就把公司整個拉走⋯⋯」允晨是他從26歲至今,投入了整整35年青春與汗水的地方,他在此見證過出版的黃金年代,也經歷了近年的書市黯淡。而民樂書坊,則是他在去與留的拉扯間,一個重新的開始。

廖志峰為耳順之年設置的這個「禮物」雖然尚未正式開箱,但友人來訪已絡繹不絕,草創的書店,也一日日豐潤起來——各方好友送來盆栽、咖啡機、清淨機;音樂人陳明章帶來月琴,簽了名掛在牆上;出版人與畫家李賢文親送熱騰騰的新畫,把投身經營書店的廖志峰畫了進去;電影製片陳寶旭快遞來蔡明亮導演親簽的《愛情萬歲》海報……

廖志峰表示,民樂書坊開店初期以展售允晨書籍為主,未來預計與各出版社合作規畫主題書展、作家沙龍講座。他將這裡定位為「文化基地」,希望藉助大稻埕新生的年輕活力,開發新讀者和作者,為「老化」的允晨注入刺激,開拓更多活潑選題。

出版人開書店,廖志峰非唯一,譬如僅隔200公尺之遙的郭怡美書店,即為讀書共和國社長郭重興所經營。但民樂書坊更像是廖志峰個人及出版生涯的集合展現,除了架上的允晨出版品,許多作家簽名書和物件,都標誌著他與藝文友伴的交遊。

例如一走進書店,正面映入眼簾的鮮艷油畫是偶戲專家羅斌(Robin Ruizendaal)的畫作。廖志峰10年前在畫展買下收藏,畫中讀書的女子塵封多時終在書店重見天日,彷彿是一幅久遠前的預示。搬家後不久,他與羅斌在附近巧遇,久別重逢,更是美好緣分。

牆上,幾幀泛黃的報紙慎重裱了框,是允晨出版過的法國作家蒙迪安諾(Patrick Modiano)於2014年獲得諾貝爾文學獎的報導。當年沉寂多年無人問的冷門小說一舉成名,身為編輯的快樂,值得高懸紀念。

至於,退伍後買的第一台摩托車、已報廢的「087」車牌,為何擺在書櫃上成排的《現代文學》雜誌旁?廖志峰哭笑不得地說,那是他進允晨不久的1991年,騎著這台摩托車趕去製版廠的路上出了車禍,急送的那份稿子,正是復刻版《現代文學》。

此外,辦公室門口「允晨文化」招牌四字出自書法家董陽孜手筆;2022年《寫給台灣的備忘錄》看板立牌仍保留在這,因為上有作者彭明敏親筆簽名,斯人已遠,字跡珍藏。還有藝術家尉任之的版畫、畫家鄭開翔的水彩作品。書店空間有限,回憶無盡,念舊的廖志峰信手拈來都是時代的人影,介紹民樂書坊,得從他的出版來時路談起。

➤回首允晨來時路

長久以來,廖志峰彷彿是允晨行走的招牌,孤獨,卻充滿代表性。

允晨以人文社科書籍聞名,儘管創辦人與實際的老闆是商界赫赫有名的新光集團第二代吳東昇,但出版社長年由廖志峰一人主導編務和營運。廖志峰和合作過的大師級作者余英時、白先勇、尉天驄等都有綿長情誼,在藝文界人脈廣闊。他曾出書、身兼廣播主持人,與中央廣播電臺合製採訪獨立書店的《台灣心風景—記憶裡的浮光掠影》節目,更甫入圍2025AIBs國際傳媒優異獎。

台上一分鐘,台下十年工,編輯的台上風光不多,台下卻是老老實實數饅頭過日子。廖志峰的饅頭,更是日復一日親手揉揑,從1990年循著報上徵人廣告,走進南京東路「東昇大樓」允晨公司的那一天起,「做工」至今。他曾自嘲,1982允晨成立那年,馬奎斯(Gabriel Garcia Márquez)獲諾貝爾文學獎,他到允晨後主編馬奎斯《迷宮中的將軍》,沒想到自己從此成為「迷宮中的編輯」。

他回顧90年代,允晨的學術書如張忠棟《胡適五論》一年可再版4次,學者黃進興(筆名吳詠慧)的《哈佛瑣記》也紅極一時。21世紀初始,從康正果到鍾祖康、劉曉波、廖亦武、李劼等,允晨成了中國異議作家的發聲基地,作品在海外香港等地熱銷,鍾祖康《來生不做中國人》更賣破7萬本。白先勇的《孽子》、《寂寞的十七歲》也因電視劇和舞台劇改編上演,連年長銷。

到了2019年香港反送中運動前後,中國言論壓制更盛,這類書銷量下滑。同時台灣書市也衰退,出版路日益艱辛。

廖志峰在迷宮中低匐前進,直到2020年左右,想著兩年後允晨將成立屆滿40周年,他從堆滿書稿的案上猛一抬頭,腦中跑馬燈似閃過棲身在此的年年與月月,「夠了!」他內心吶喊,想改變的念頭像久坐後起身的肢體一樣,強烈舒張開來。於是,他向老闆提議搬家。

既然辦公室搬家,也連同一棟樓的允晨門市一起吧。但搬去哪呢?廖志峰童年回憶所繫、近年常吃喝走跳的大稻埕,成了首選。

不過,找房過程並不順利,廖志峰帶老闆看了4、5處都未能如意。兜兜轉轉,念頭一度擱下,漸漸冷了。誰知幾年過去,去(2024)年5月老闆忽無來由重提舊事,催他再找找吧。這次他半推半就,不帶期望,連慈聖宮都懶得去拜了,最後居然看的第一間房子就命中。

房屋開口正對公園綠意,位置偏安於大稻埕幽靜一隅,一樓帶地下室的空間,適合延伸辦活動,條件皆符所需。老闆馬上拍板定案,接著買屋交屋、設計、裝潢,命運就將廖志峰帶到了今天。

➤在大稻埕批過八字、接過骨

或許是熟悉,更多是眷念,只要人在大稻埕,廖志峰心底就舒緩了下來。

廖志峰現居基隆,但出生於大稻埕,老家在萬全街的雙連火車站(今捷運雙連站)附近。雖然小學時全家便搬到劍潭,但童年記憶中,祖母常帶他從劍潭坐上晃悠悠的公車回大稻埕,在馬偕醫院站下車,再慢慢走到市場逛一逛、散步到保安街買包香,「我還記得生平自己挑的第一本書《三劍客》,是祖母帶我到大橋頭的新學友書局買的。」

小兒騎車跌斷手,老祖母居然還把受傷的他大老遠帶回大稻埕,找「陳雨樓國術館」接骨,「這記憶深刻到,前幾年我在附近騎腳踏車摔車,莫名就想去找這間國術館,結果當然沒找成,乖乖到馬偕醫院掛急診。」幼時長輩拿他生辰批八字,皺皺的紙上寫著「林五湖命相館」,他也在大稻埕按圖索驥,找到已改成茶藝館的現址懷舊一番。

更不用說,赤峰街一帶的浮光書店、打鐵町居酒屋和酒館等,是廖志峰近年常與友人聚會遊逛之地。庶民的氣味,加上心中柔軟的回憶,讓他不斷被召喚回來,小店內的友情溫光,小街小巷裡的夜燈,是他對前景迷茫時的慰藉。

➤城市中的山屋,台北零公里

廖志峰猶記得2012年,他在迪化街的小藝埕咖啡館辦新書發表會時,大稻埕「文創推手」周奕成便力勸他在此開書店。當時他不以為意,沒想到時過境遷,此話竟成真。

雖然方圓1.5公里、走路20分鐘內,大稻埕一帶已有郭怡美、季風帶、現流冊店、浮光、春秋、奎府聚以及新成立的書房有光等書店,但廖志峰認為各店取向不同,並不擔心客層重疊。身為書店「新手」的他也向許多書店友人請益,只是討教完還是得面對自己的難題,包括至今尚未徵到合適店長,「過去我總是自己一個人做決定,很孤單,希望能有年輕人一起工作。」

廖志峰總說,當年傻信前輩所言「蓋蓋印章而已」才接任發行人,結果就此扛下整家出版社。現在書店由老闆買下店面、租給他經營,照樣得自負盈虧。廖志峰盤算著原有出版社8人、加上書店新增員工,成本壓力之大,讓他直想敲自己腦袋:「真是何苦!」

但畢竟,書店是廖志峰最熟悉的地方,書店店員也是他除了自助餐店打菜外的第一份工作。他回憶就讀淡江中文系時,曾在英專路上的匯文書店打工,自認內向I人的他竟能對來客滔滔不絕介紹心愛的書,說著說著彷彿時光重返,歷歷在目。

從編輯到書店主,是從「做書人」到「說書人」的角色跨越。民樂書坊這個開放的實體空間,正是廖志峰在書市慘澹中,渴望與讀者更直接接觸的平台,讓編輯的苦工,能藉由面對面的「打書」獲得迴響。

民樂書坊約17坪大,面對小巧的大稻埕公園,落地門窗迎進整面的綠意與光亮,由設計過浮光、春秋、奎府聚等書店的設計師羅為濬操刀。

書店空間以山林中的「山屋」發想,象徵攀登知識高山的閱讀路徑上一個歇息處,提供溫暖支持與交流。店內以大面玻璃採光,木頭桌搭配綠色調的靠背椅、淺花磚,讓每個座位都能望見陽光和樹影。天花板則設計木樑垂掛植栽,與牆上的電影、舞台劇等藝文海報,交織出自然和靈動的氛圍。

如今,他不必再蝸居大樓的辦公桌前,而是在書店門口的小桌,伏案片刻,便能望向樹林,看向陽光灑落。他仿效巴黎的莎士比亞書店店章,為民樂書坊的店章刻印了「台北0公里」字樣,寓有「起點」之意——希望閱讀的力量以此為中心發散,人與人間激盪出更多火花,而這也是廖志峰漫長的出版生涯中,再奮力一搏的全新開端。●

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量