繪本大師》人生的第三志願:顛覆傳統的圖畫書作家巴貝.柯爾(Babette Cole)

英國女王伊莉莎白二世於2022年過世時,王室遵循傳統舉行了「王子守夜」(Vigil of the Princes)儀式,由她的4名子女分別站在靈柩的4個邊,低頭哀悼10分鐘,神情嚴肅的守護著女王。其中的安妮長公主,是英國王室中第一位參加「王子守夜」儀式的女性,具有歷史意義。她除了是皇家海軍暨陸戰隊慈善機構的贊助人,同時也是皇家海軍樸茨茅斯總司令,是王室中唯一一位在國事場合中穿軍裝的女性成員。

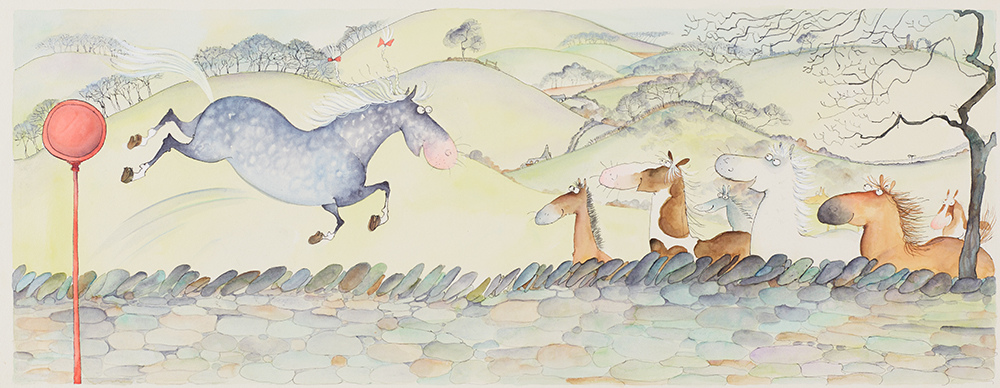

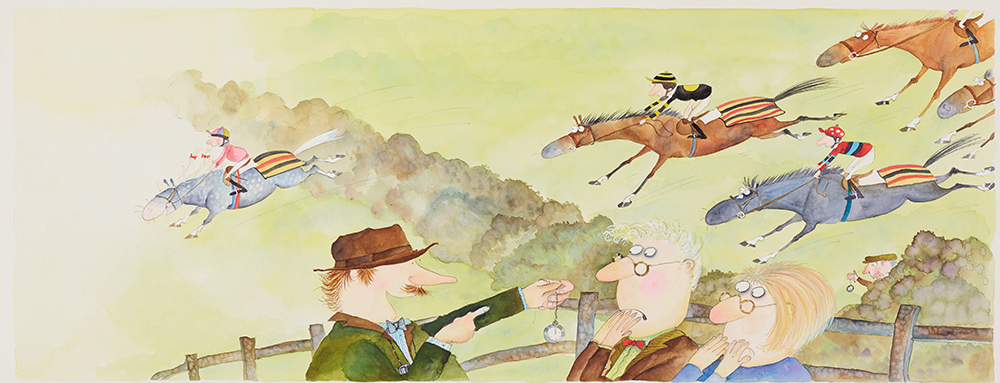

安妮公主從小熱愛馬匹、精於馬術,成年後除了履行王室職責,還成為受人尊敬的馬術運動員,分別在1971和75年的歐洲三項錦標賽獲得金牌和銀牌。她也是王室參加奧運比賽的第一人,在1976年的蒙特婁奧運會上,她騎乘著女王的馬匹「Goodwill」參加比賽,中途因腦震盪摔落馬背,仍重新上馬完成賽事。之後她仍然繼續參加各種馬術比賽,曾擔任國際馬術總會主席,並長期贊助殘障人士馬術協會迄今。

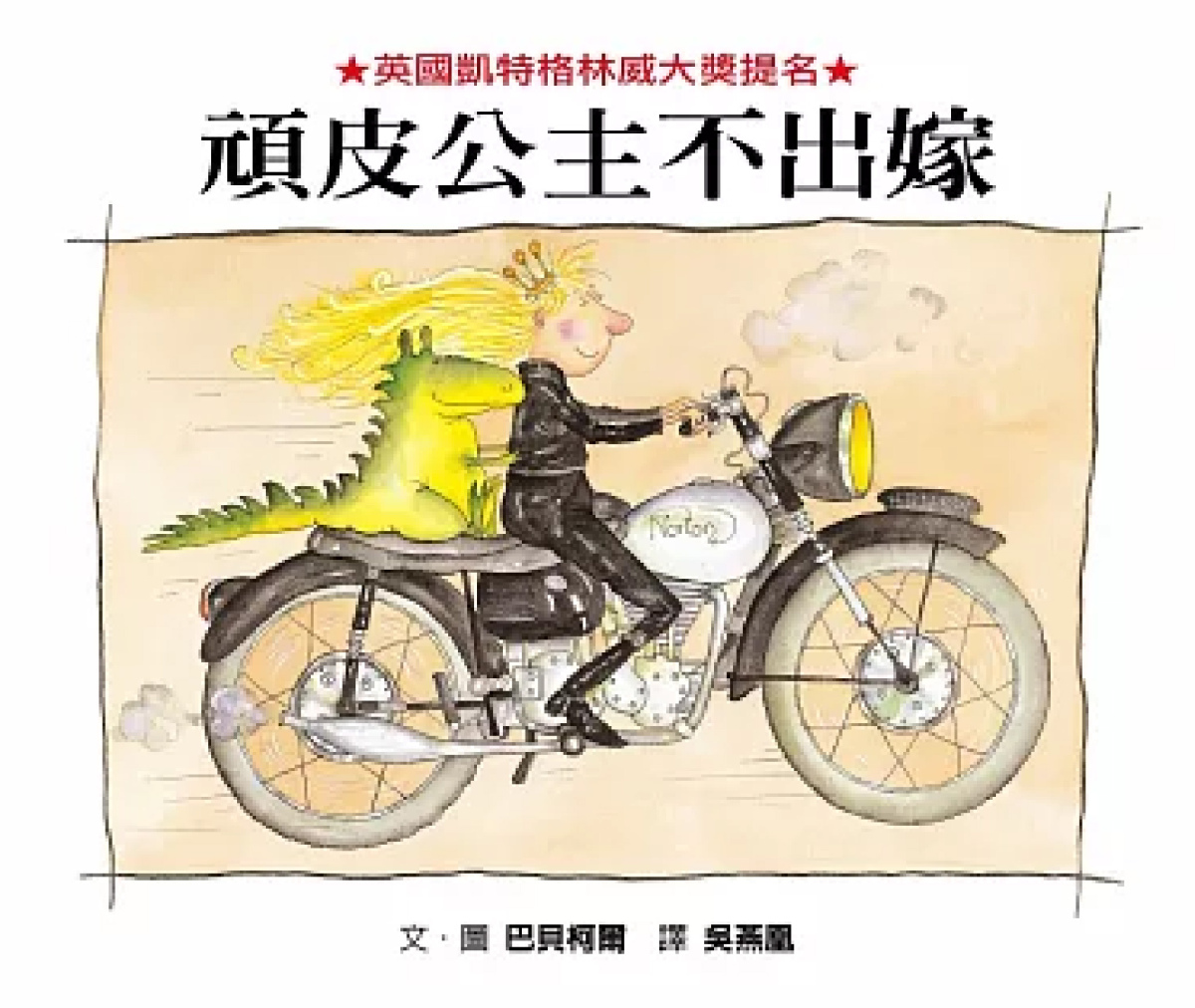

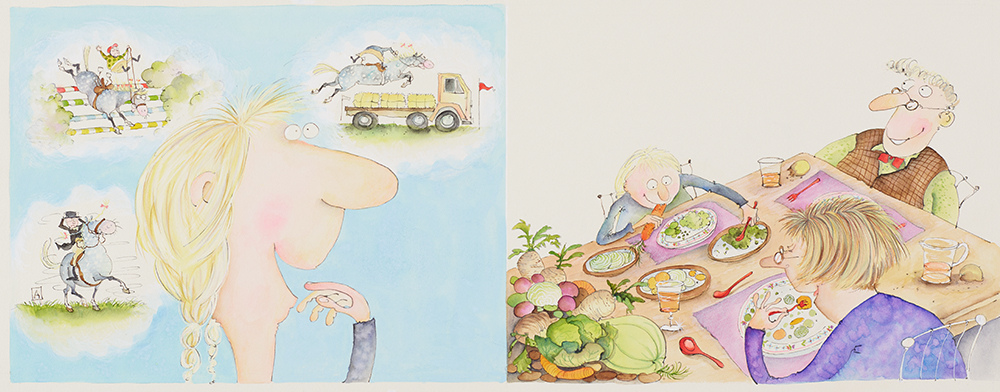

英國知名圖畫書作家巴貝.柯爾(Babette Cole)從小也特別愛馬,她立下三個志願,第一是成為獸醫,第二是成為專業的騎馬師。為了能養馬和照顧馬,最後她選擇了第三個志願:以繪製插畫賺錢來維持她的嗜好。1986年她以《頑皮公主不出嫁》一書,榮獲凱特格林威獎章,這本大大翻轉傳統公主形象的書,亦得到非典型公主安妮的青睞,據說她也買了此書送給女兒。

巴貝.柯爾於1950年9月10日,出生在英吉利海峽群島中的澤西島。這座島嶼在國際上視為由英國負責的領土,而非法律上英國的一部分。事實上由於靠近法國海岸線,歷史上此地也曾由法國管轄,因此英、法雙語通行。天氣溫和的澤西島成為英國人非常喜歡的渡假勝地,而柯爾的童年生活就有如美好的田園詩。

她的父親Fred Cole是一位導演,亦擅長畫畫,母親Iris是家庭主婦,非常會說故事,柯爾曾說他們是她成為作家和插畫家的源頭。她是個古靈精怪、調皮狡黠的小孩,大部分的時間都是騎著小馬四處探險,常常以動物取代缺席的人類朋友。

她很喜歡閱讀,尤其是路易斯.卡洛爾(Lewis Carroll)的故事、愛德華.里爾(Edward Lear)的無稽詩、「納尼亞」系列和羅德.達爾(Roald Dahl)的小說,總是令她百讀不厭。她也很會說故事,常運用自己獨特聲音與風格大聲的演說故事。如果她發現了不喜歡的書,那就動手重寫它,重新為它繪製插圖,7歲即已完成她的第一本書《Memoirs of Babette Steele-Cole》。

從小隨時隨地畫個不停的柯爾,在進入修道院學校後更發揮所長,幾乎包辦了學校所有海報、復活節和聖誕節的卡片設計,最後連校內的宗教畫都由她負責。但是這個學校對未來的規劃,給她們的選擇只有成為修女或步上婚姻之路,於是她決定向另一個方向獨行。

柯爾最初的夢想是成為獸醫,但她意識到自己的天分並不在科學,於是明智的放棄了這個夢想。她對馬的熱愛又讓她考慮成為專業的女騎士,不過這個夢想需要靠大量的金錢支持,因此她決定以插畫作為實現這個夢想的途徑。

她懷著沮喪的心情離開澤西島前往英國,起初她被藝術學校拒於門外,只好先到廣告公司工作。廣告公司的經歷雖然不愉快,卻給了她重新申請的勇氣。最後她選擇到坎特伯里藝術學院(Canterbury College of Art)學習平面設計、版畫製作和動畫,因為這裡可以讓她租一塊地,讓她的小馬有地方吃草。

不幸的是,藝術學校的生活和廣告業一樣不快樂。老師和同學無法接受柯爾的特立獨行,有兩次她幾乎被退學,但由於她傑出的藝術表現,1973年仍以一等學位的優異成績畢業。

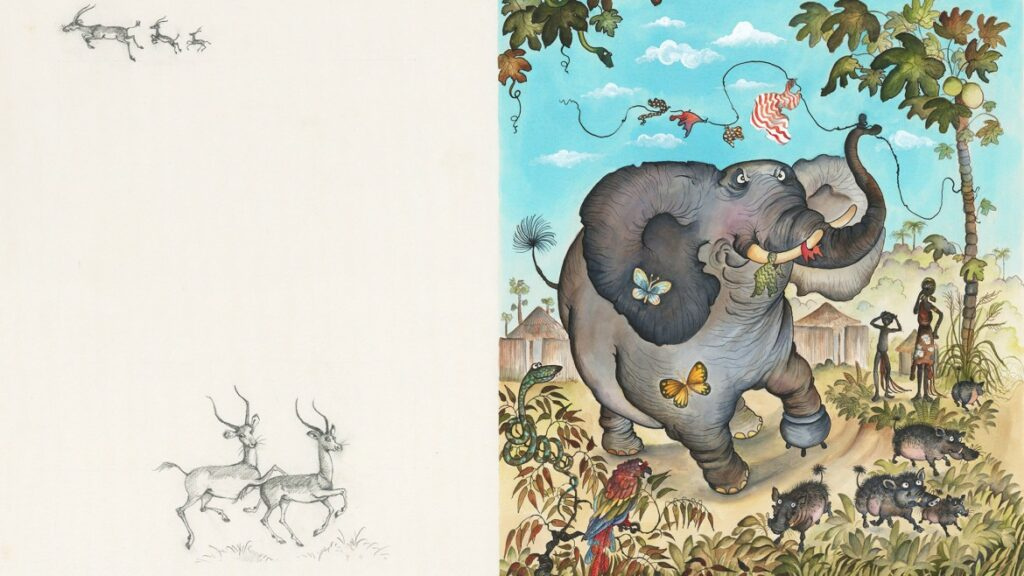

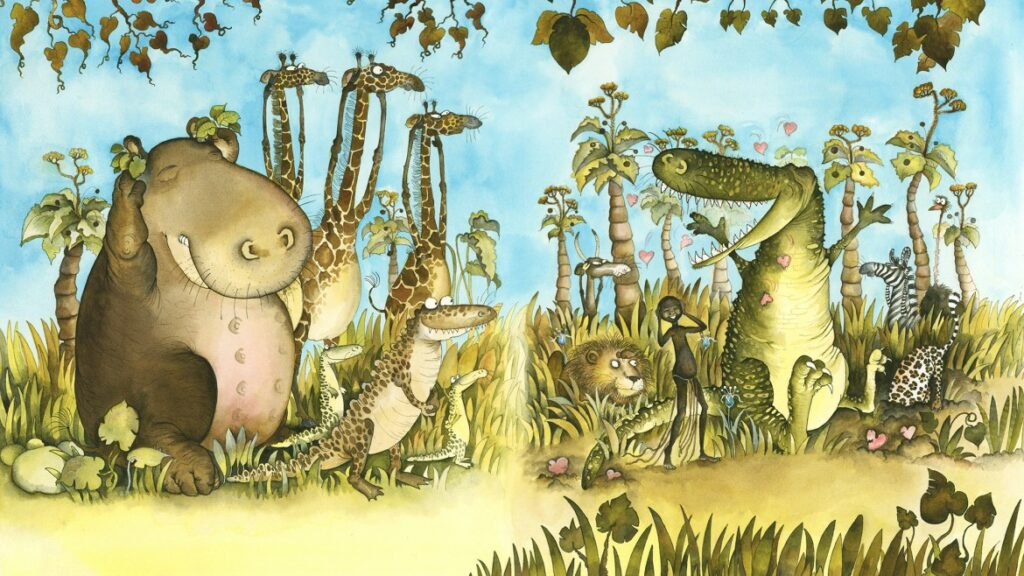

離開學校之後,柯爾靠著繪製卡片維生,並曾為Joan Tate、Annabel Farjeon的作品畫插圖。當時她的男友是一位社會人類學家,她曾隨著他在非洲波札那的奧卡萬戈沼澤地生活了一年。那裡的飲水和食物短缺,動物們餓得奄奄一息,但這段經歷後來啟發她創作了3本以非洲神話為主題的《Nungu and the hippopotamus》、《Nungu and the elephant》和《Nungu and the crocodile》。

回到英國後,柯爾與兒童電視節目《Bagpuss》的創作者Peter Firmin和Oliver Postgate成為朋友,他們介紹她進入英國廣播公司(BBC),擔任《Jackanory》的插畫師,也參與了定格動畫電視劇《The Clangers》的創作。因為接觸了兒童節目的製作,讓她萌生了出版兒童圖畫書的想法。

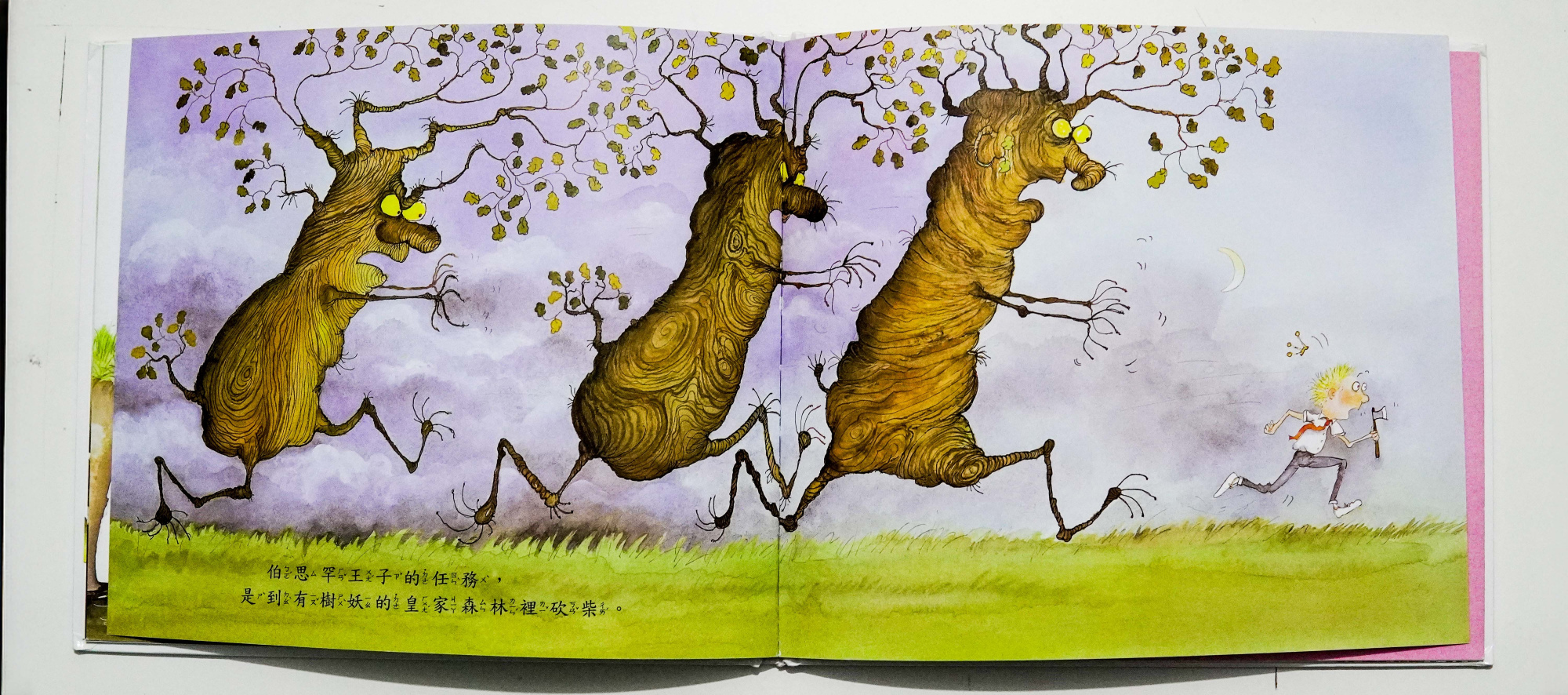

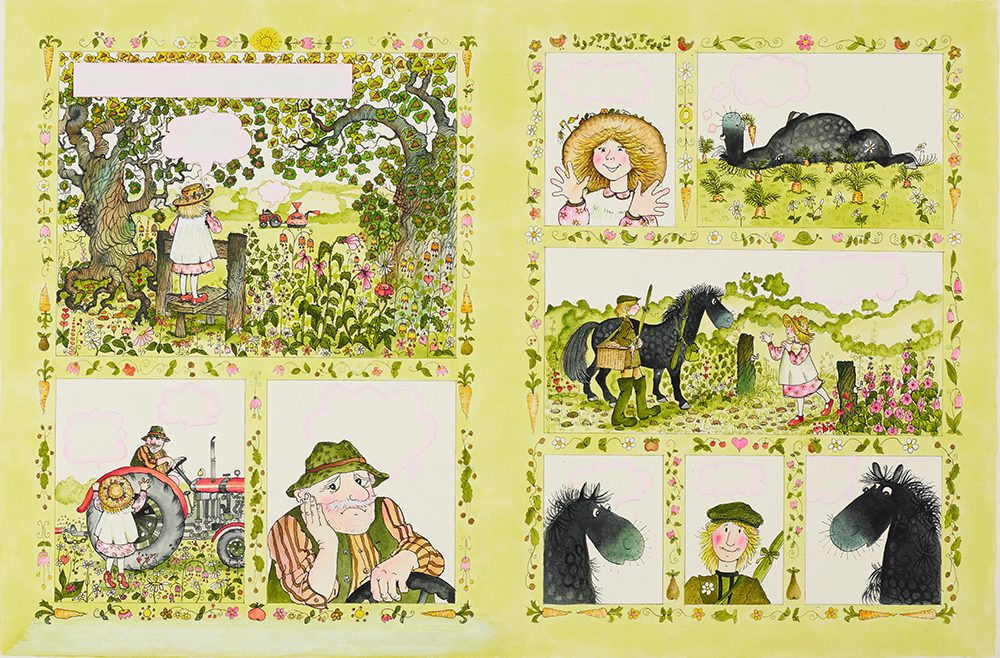

1976年,柯爾的才華終於獲得出版社的賞識,出版了第一本自寫自畫的《Promise Solves The Problem》。柯爾以童年時期擁有的小馬Promise為主角,講述原本寧靜祥和的Jollynice農場,因動物們厭倦了工作而開始罷工,於是可愛的Promise試著解決這個問題,帶領動物們去海邊好好休息。小馬Promise後來在2008年再度出任務,於《Promise and The Monster》中,想出了一個巧妙的計畫,拯救了馬戲團裡的怪物。

柯爾想成為獸醫的夢想,在1982年出版的《Beware of the Vet》中,以另一種形式實現了。這個故事講述獸醫誤將牛激素當成阿斯匹靈服用而長出犄角和尾巴後,所引發的一連串混亂。柯爾古怪的幽默感和對荒誕事物的熱愛,首次得到了充分的釋放,也奠定了她日後作品的敘事風格。

因為一心嚮往過著養馬、騎馬的生活,柯爾先移居威爾斯,再遷往肯特郡,和小狗、貓咪以及心愛的4匹馬,享受著愉快的鄉居生活。在那裡她開始了廣受歡迎的「麻煩」系列,以幽默的視角審視著看似「普通」,卻一點也不平常的家庭成員。

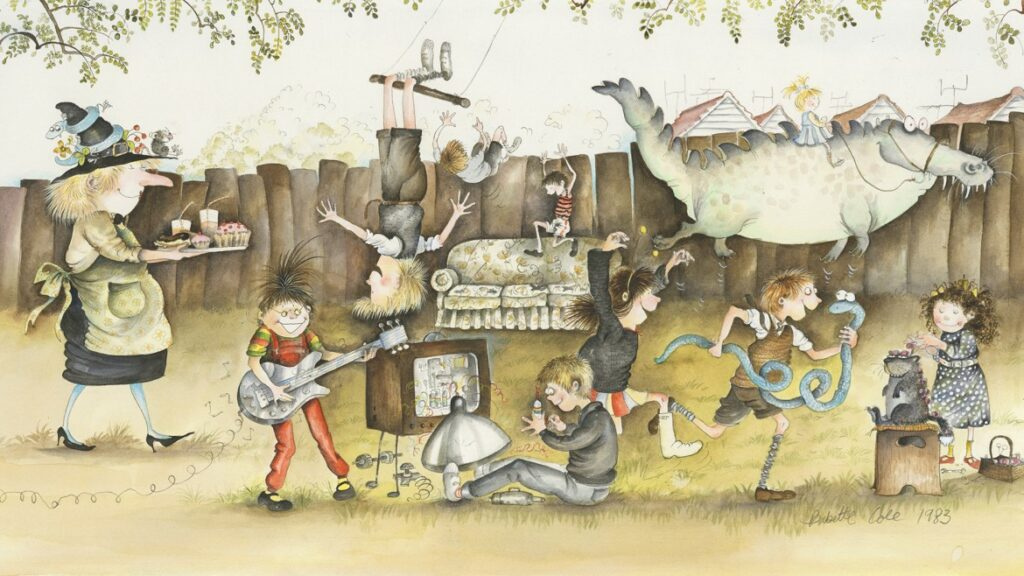

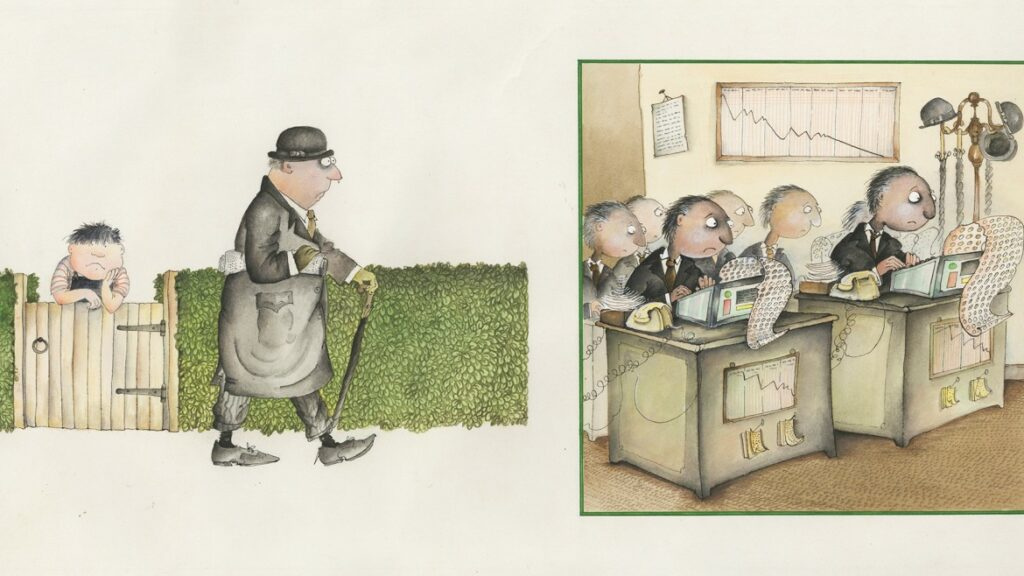

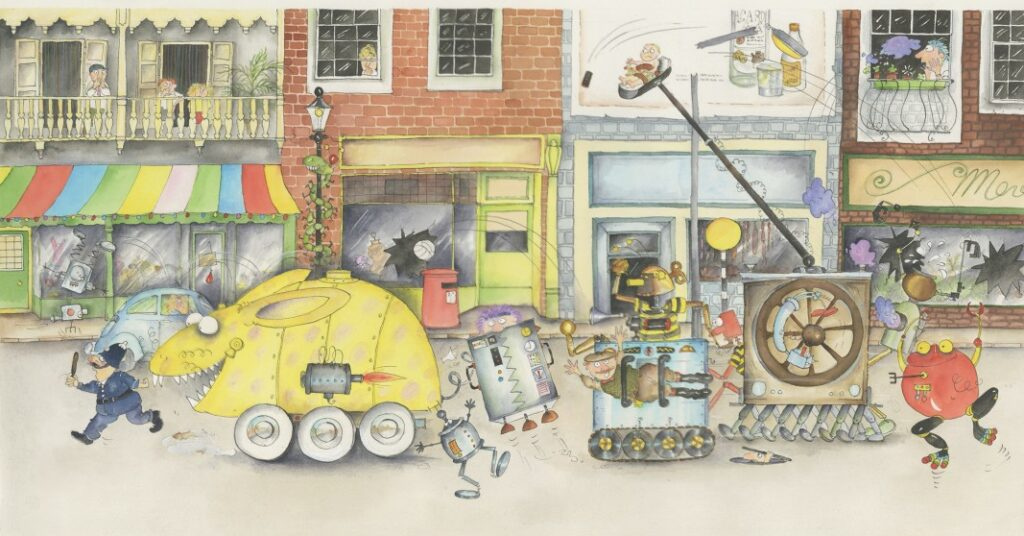

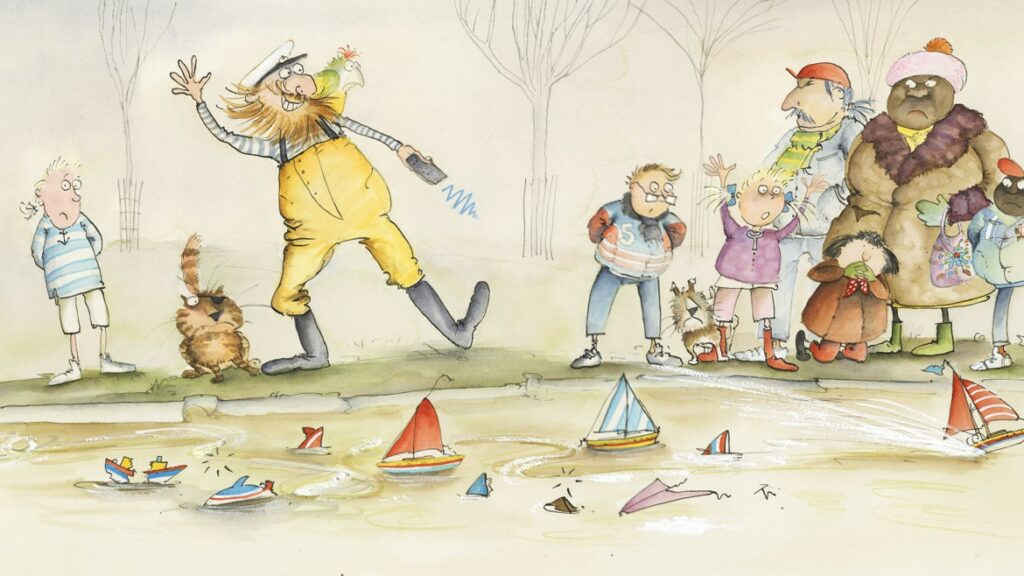

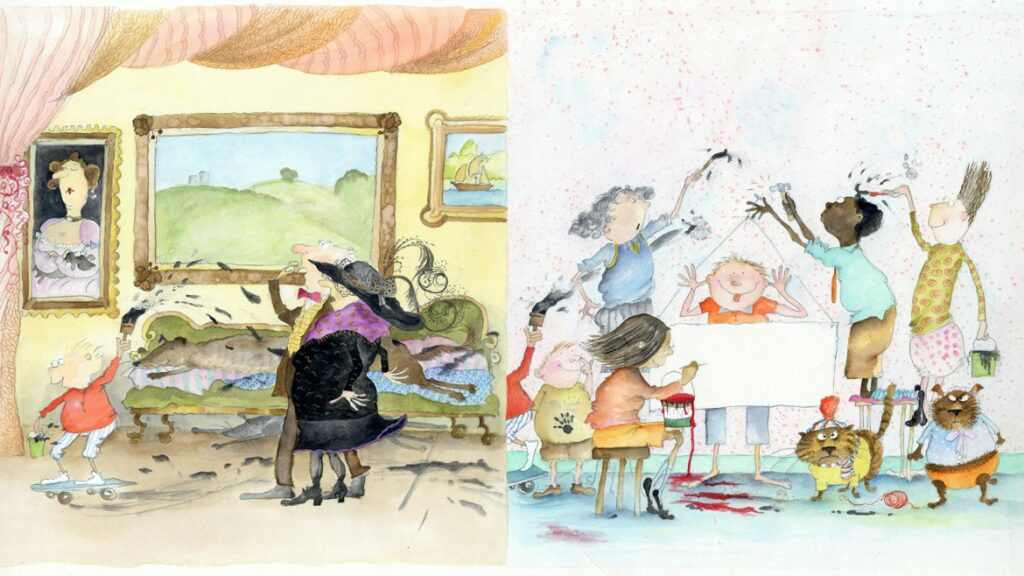

這個系列的第一本是《我的媽媽真麻煩》,柯爾誇張的描繪一個孩子擔心自己的家庭與眾不同,尤其是常常讓他感到困擾的巫婆媽媽。接著是《The Trouble with DAD》,爸爸的毛病在於他的工作太無聊了,他把所有空閒時間都花在製作各種不可思議的機器人上,而這些機器人全都出了問題。

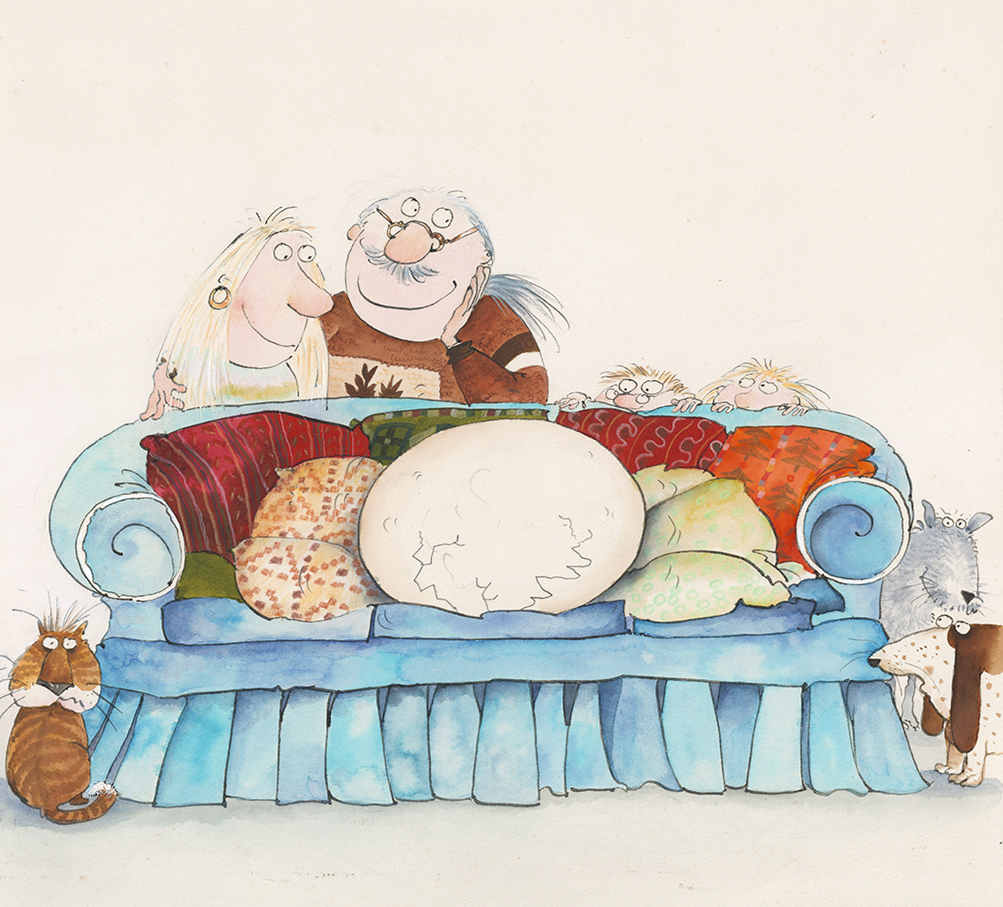

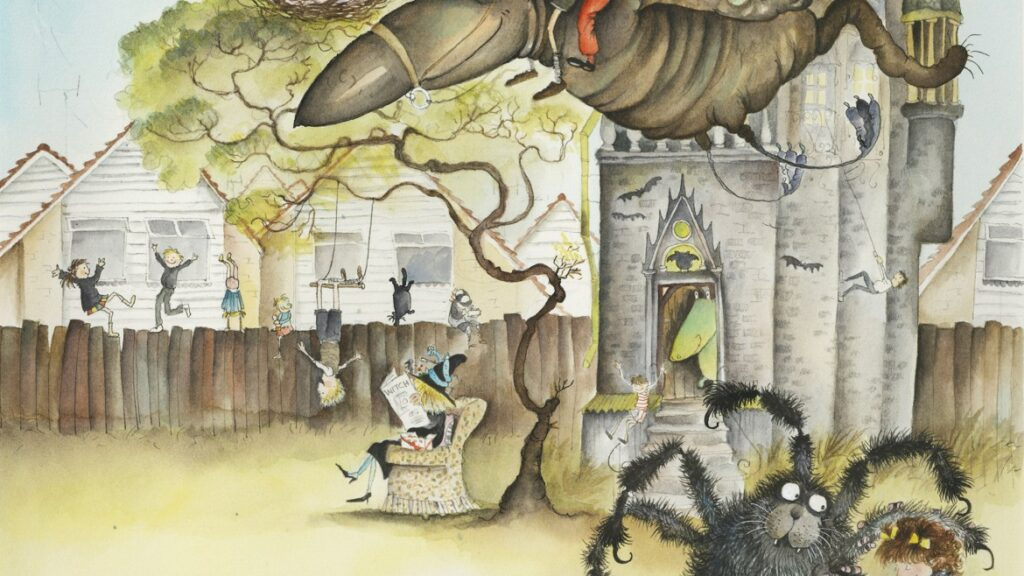

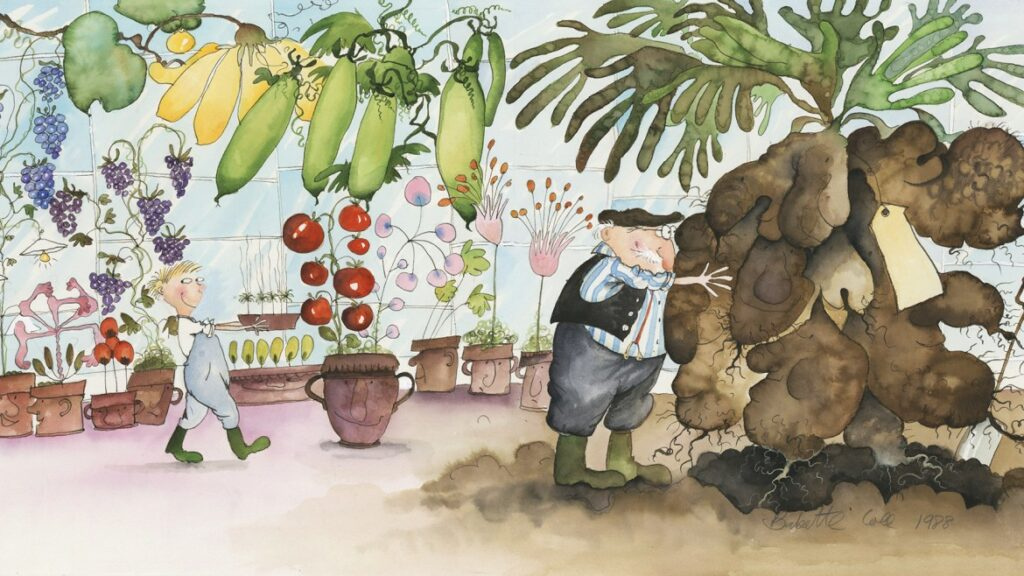

《The Trouble with Gran》中的奶奶其實是外星人,《The Trouble with Grandad》的爺爺是園藝高手,他的麻煩在於他種的蔬菜太大。至於《The Trouble with Uncle》,海盜叔叔在經歷海上冒險後,最後娶了美人魚。柯爾滑稽的文字表現了她獨特的幽默感,搭配漫畫式的圖畫,更讓這些故事妙趣橫生。

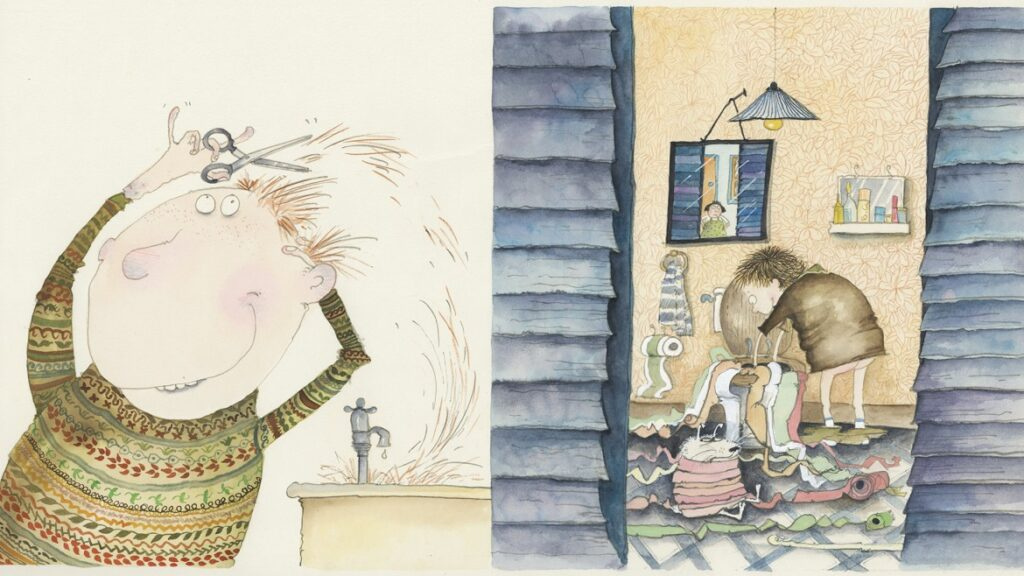

《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》是4本單行本的合輯,柯爾創作的主題都是從孩子們的感官出發,但卻是令大多數成年人感到作噁的話題。押韻的文字與其說是故事情節,不如說更像是一種概念表達,插圖中充滿了古怪的細節,必須仔細觀察才能體會到它們的精妙之處。柯爾另類的視角巧妙的結合文圖,營造出一種難以言喻的極致瘋狂。

她自詡為永遠長不大的「彼得潘」,擁有一顆童稚的心,永遠站在孩子的這一邊,因此作品總是充滿童趣且精準表現出孩子天然的野性。《我家有個壞/好寶寶》、《我要做個好小孩》、《Bad Habits》等,表面上似乎在陳述成人評價孩子的標準,其實寓寄了大人缺乏對真實小孩的理解和尊重。

柯爾的藝術風格借鑒了約翰.坦尼爾(John Tenniel)《愛麗絲夢遊奇境》插圖中的怪誕元素,每幅圖畫生動活潑的構圖都與昆丁.布雷克(Quentin Blake)的作品相呼應。然而,她討厭碧雅翠絲.波特(Beatrix Potter),曾宣稱「寧願射殺一隻兔子吃掉,也不願買一本關於兔子穿連身裙的書。」正是這種直率,讓她樂於並積極的探討父母們感到尷尬的話題,例如:性、死亡、離婚、性別和青春期。

健康和身體機能是柯爾常運用的幽默來源,《媽媽生了一個蛋》是她這類作品的第一部。就像《媽媽沒告訴我》一樣,成人面對孩子談論有關性的議題,經常故意表現出無知的態度來保持隱晦,然而孩子並非一無所知,書中的小孩決定誠實揭露真相,並藉助一些圖表,向父母解釋清楚嬰兒是從哪裡來的。

這本書被稱為「愛經的傳播版」,於1994年出版時,曾引發家長兩極的爭議。有人斥責其過於露骨,也有人認為全書詼諧真誠的探討性教育,是父母的福音。這本書不僅榮獲英國圖書獎年度最佳插畫獎,也已被翻譯成73種語言。

男孩和女孩總是對自己成長過程中身體的變化感到好奇,有時甚至感到驚恐。青春期是個特別令人不安的時期,科爾以此為主題創作了《有什麼毛病?》。文字以一個小女孩和她的泰迪熊之間的對話形式展開,巧妙而有趣。荷爾蒙先生和荷爾蒙太太的行為,嚴重擾亂了男孩和女孩在青春期的身心狀態。而柯爾在圖畫中對裸體歡快的描繪,讓成年人側目,但孩子們看了會捧腹大笑。

柯爾在《好事成雙》裡大大調侃家庭關係,當父母總是爭吵和衝突,孩子經常會擔心是自己的錯。柯爾以敏銳的洞察力,用輕鬆的方式處理父母離婚的棘手問題。書中的孩子們機智的提出「不結婚典禮」為解方,顯現兒童思考和行動的力量,更照見成人世界的愚昧。

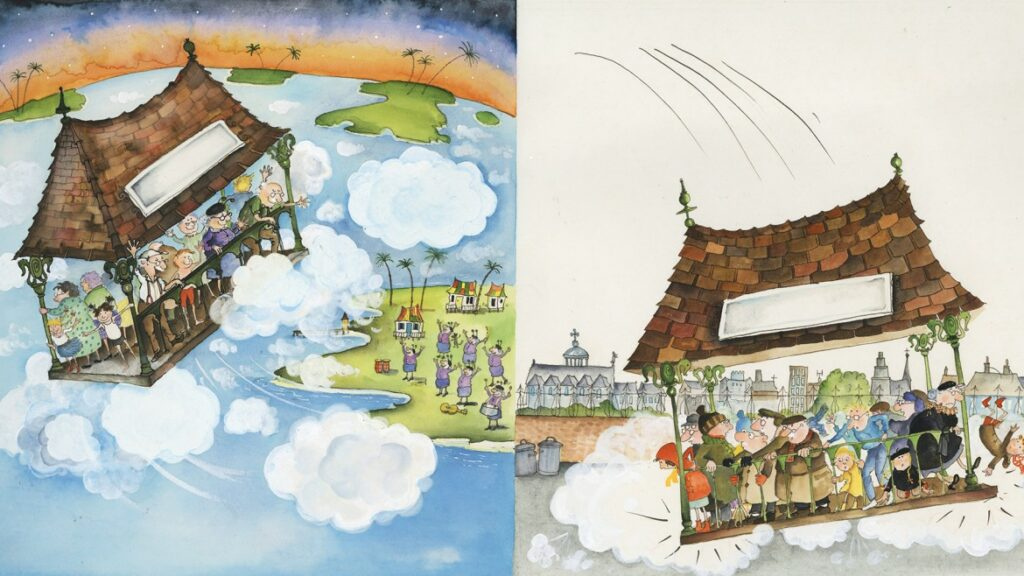

由出生、成長到人生的黃昏,柯爾的《精彩過一生》坦然面對死亡,以全新的視角審視人類生命週期,徹底顛覆了年齡歧視的觀念。兩位祖父母向充滿疑慮的孫子們講述自己的人生故事,原來他們也曾年少輕狂,也曾青春無敵。科爾將簡潔的文字與詼諧幽默的插圖相結合,創造出一種全新的方式來展現成長和衰老的過程,並以此打破了「只有孩子們才能獨享歡樂和冒險生活」的迷思。

柯爾的作品涵蓋了人從出生到死亡的不同階段,《That’s Why》更嘗試回應每一個人終極的問題:我為什麼會誕生在這個世界上?有沒有我,這個世界有什麼差別嗎?觸目所及,這個世界處處都是壞消息,很容易讓人心生失望,書中的搖滾巨星,踏上了追尋答案的奇蹟旅程,在這本充滿正能量的圖畫書中,柯爾為我們解答了這個最大的疑問。

她把自己古怪的視角帶入了周遭的各種文化現象,《Supermoo》惡搞超人故事,一隻會飛的超級乳牛致力於打擊環境汙染,成為拯救世界的環保英雄;《Tarzanna!》則諧擬另一位英雄泰山,Tarzanna是拯救動物的超級女泰山。這些細節豐富、妙趣橫生的作品,為小讀者帶來充滿想像力的閱讀體驗。

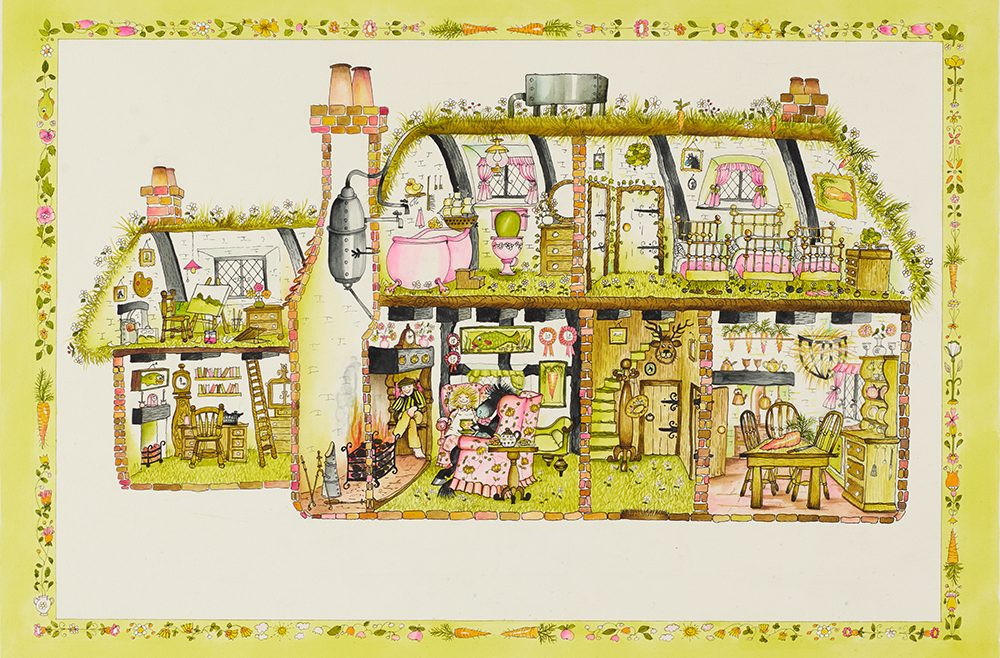

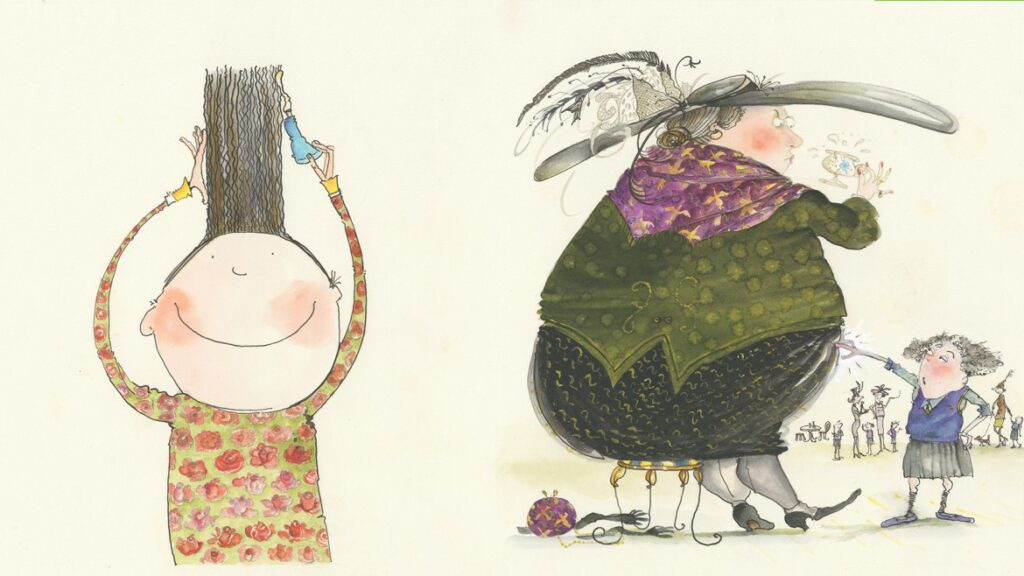

柯爾喜歡重新詮釋經典故事,甚至顛覆兒童故事中傳統的價值觀,其中最知名的就是「頑皮公主」系列。她的作品在人物設計上直接或間接都是以自己或認識的人為基礎,頑皮公主史瑪蒂(Smartypants)就是她本人的自傳,而《頑皮公主不出嫁》的故事場景,正是柯爾在肯特郡鄉間居住的房子。

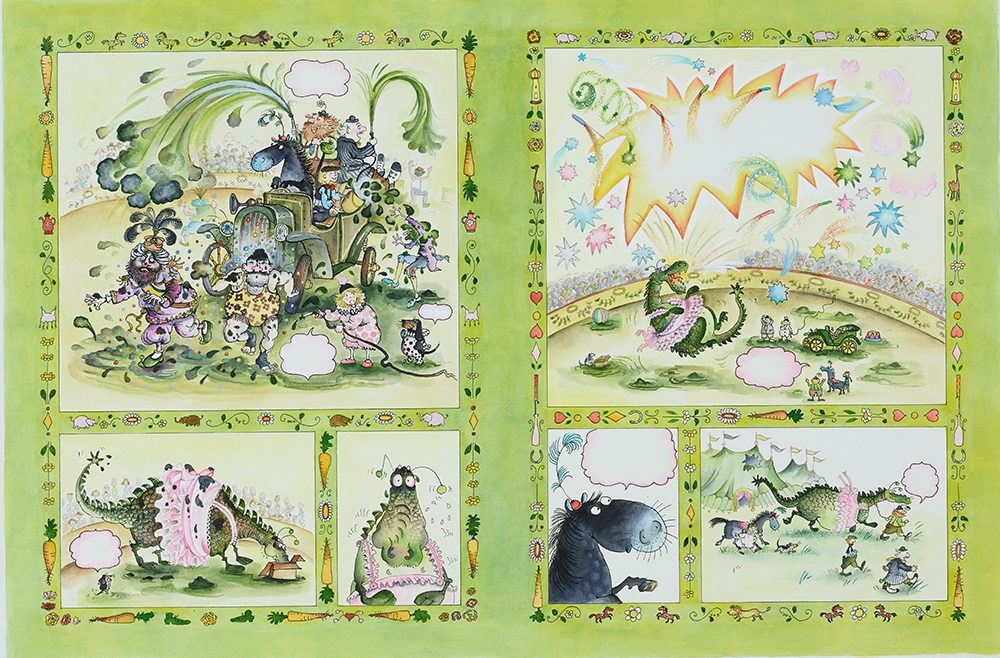

與柯爾的個性與理念相同,史瑪蒂公主叛逆不羈,極度獨立,單身生活也樂在其中。她穿著工裝褲和沾滿泥巴的雨靴,熱愛照顧自己那些奇特的寵物。令人沮喪的是,追求者層出不窮,她父母也不斷施壓,要求她嫁給某個王子。然而她可和古典童話中的公主不同,她不是柔弱的睡美人,也不是無助的白雪公主,無需等待王子的一吻來解救她。

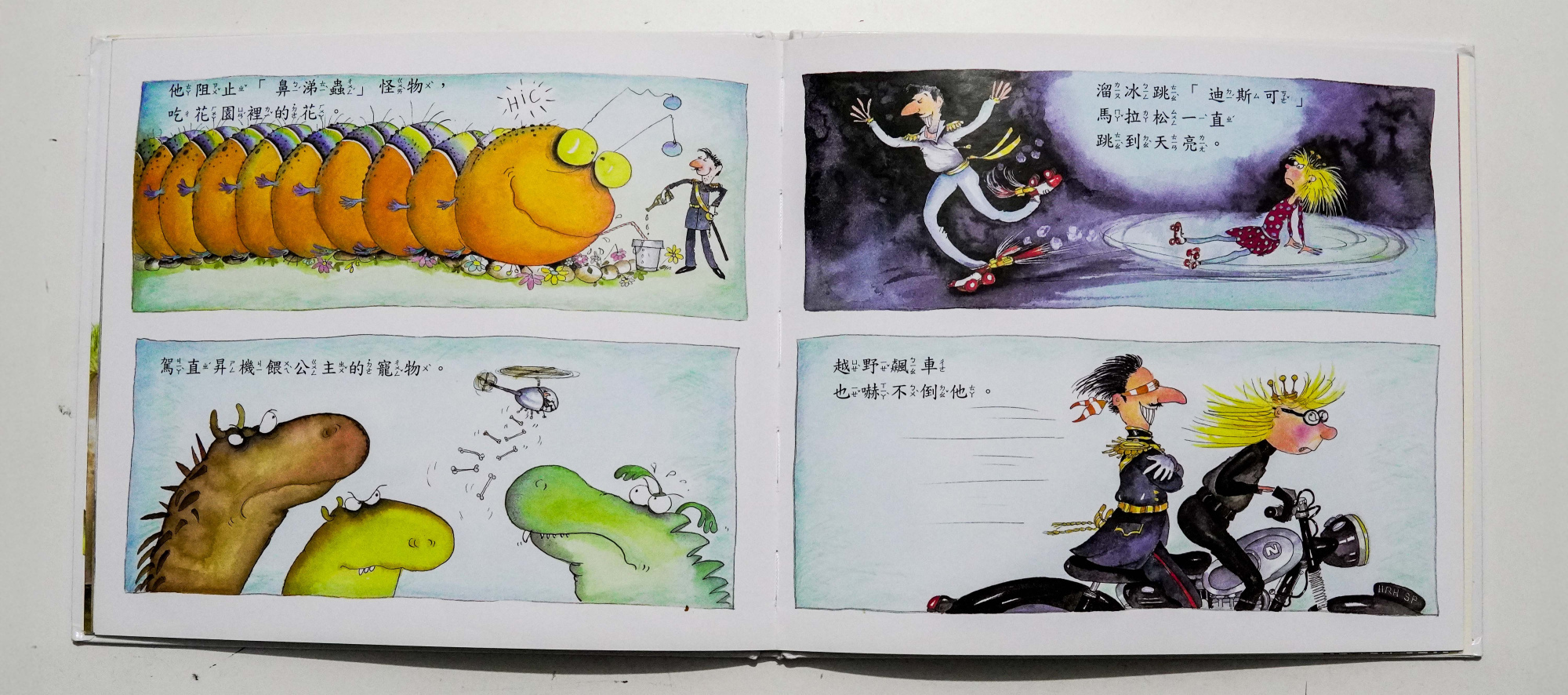

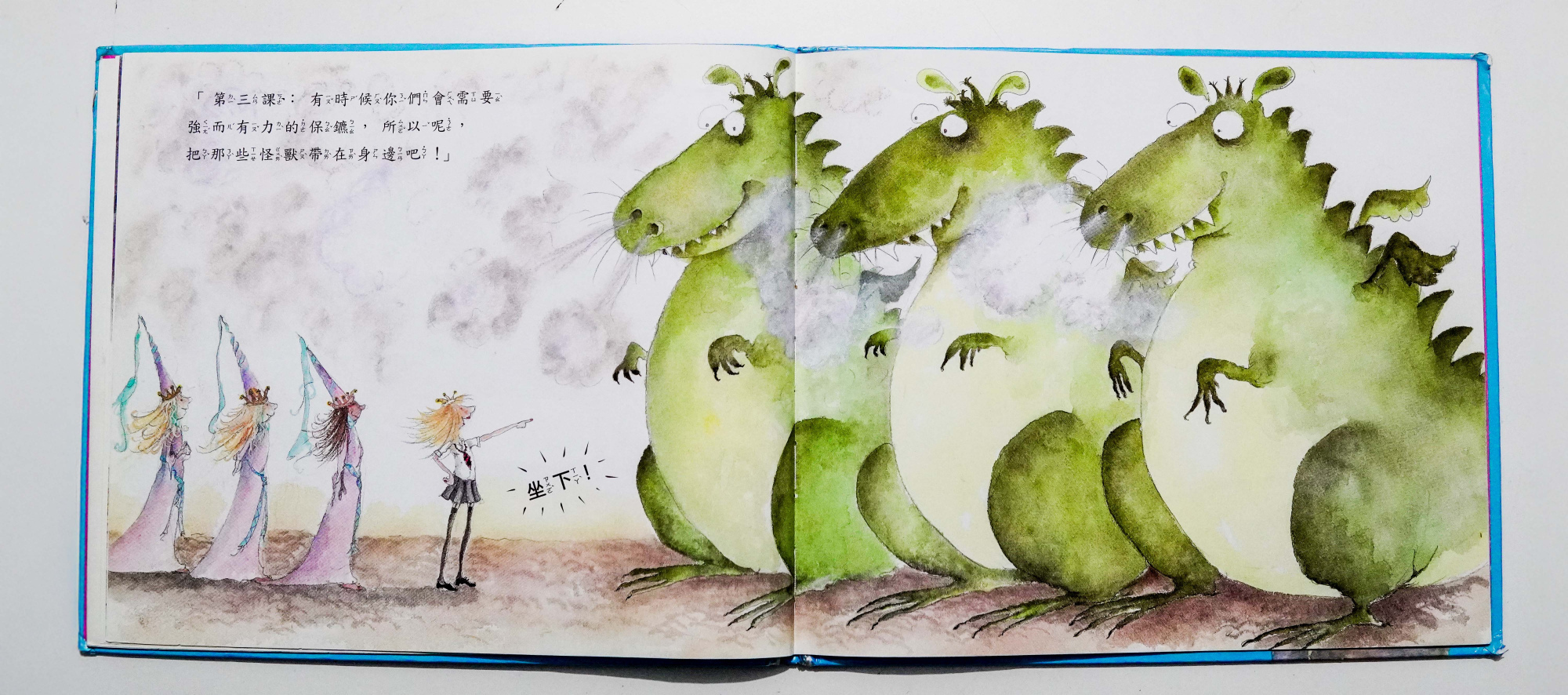

1986年出版的《頑皮公主不出嫁》,可謂開風氣之先,徹底打破童書中性別的刻板印象,令人耳目一新。時隔18年後,21世紀的現代童話《頑皮公主萬萬歲》,更激進的拋出「未婚生子」的震撼彈。到了《頑皮公主不上學》,被送去公主學校學端莊的史瑪蒂公主,不僅重新制定自己的校規,還教導其他乖乖牌公主,不用嫁給王子,從此以後也可以過著幸福快樂的生活。

女權主義偶像史瑪蒂公主獨立自主的形象深植人心,柯爾以少年小說的形式,繼續書寫更複雜的公主冒險故事。史瑪蒂在《Princess Smartypants and the Missing Princes》中,為朋友出發去尋找並營救失蹤的王子。《Princess Smartypants and the Fairy Geek Mothers》裡,傳統童話中的神仙教母正面臨淘汰,反之網客神仙教母興起,人們可以在網路上購買願望。史瑪蒂要如何撥亂反正,找到讓童話故事再次變得美好的方法呢?

柯爾還打破了《灰姑娘》的傳統故事邏輯,把她對性別議題的深度思考融入《灰王子》中。她轉變主人公的性別,把灰姑娘變成了灰王子,非典型的王子加上頻頻出包的仙子,柯爾替換了老故事的幾個關鍵元素,添加一些滑稽和想像力,再配上輕快的插圖,造就一部瘋狂又極具娛樂性的惡搞作品。

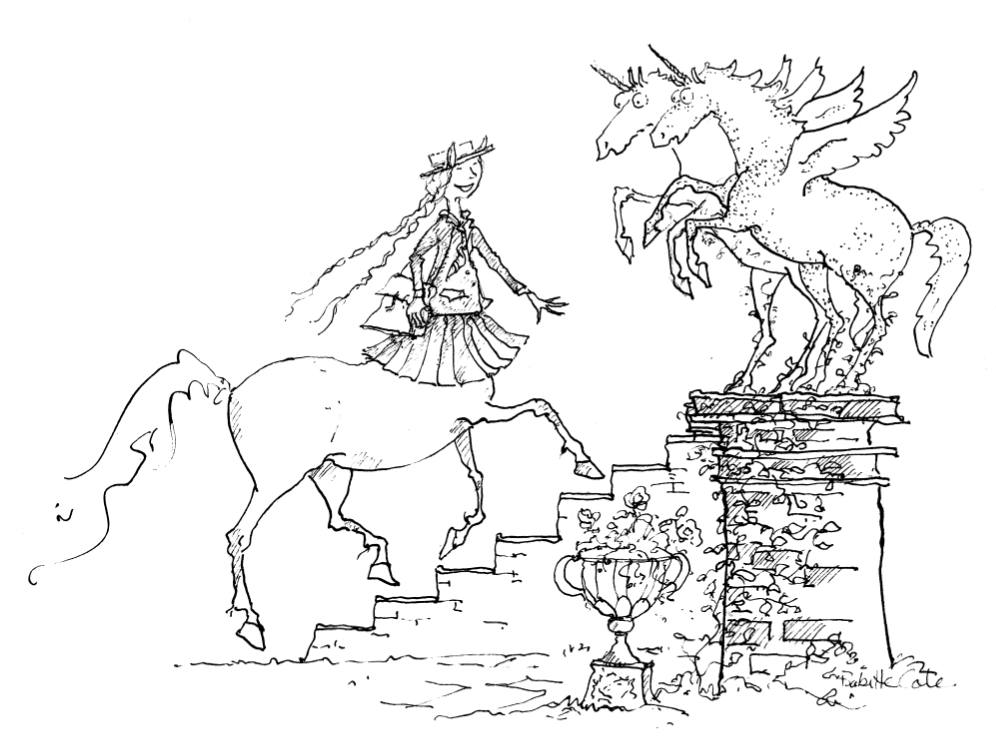

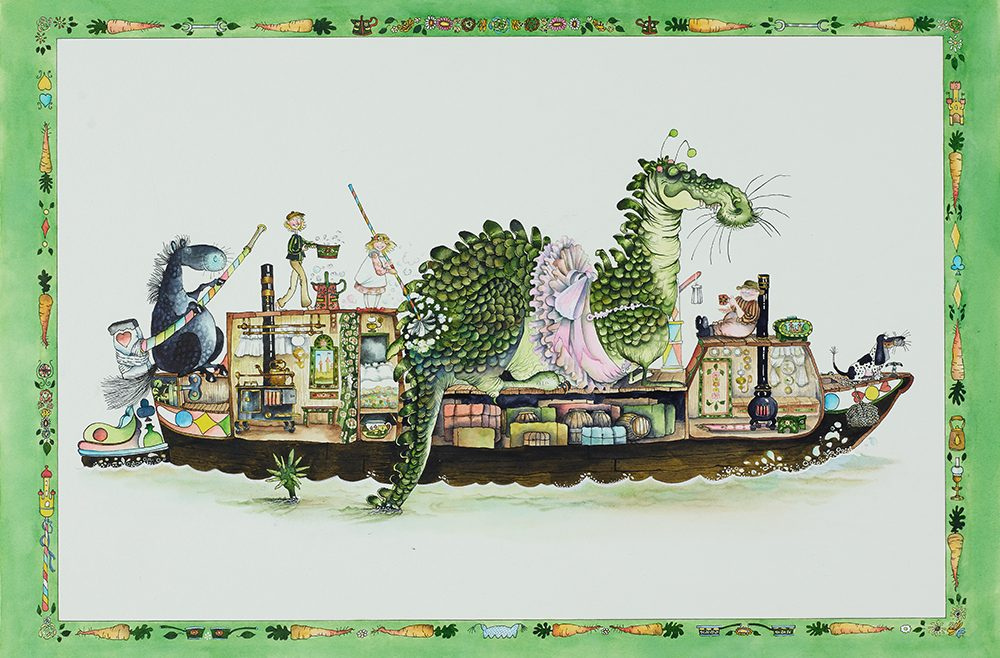

《Winni Allfours》是個愛馬成痴的女孩,最後甚至把自己變成一匹馬。這無疑就是柯爾的心聲。由於在圖畫書創作上的成功,她終於實現了兒時的夢想,擁有自己的馬場,可以在那裡養馬、側鞍騎乘和狩獵。她以馬場為故事舞台,將之化身為充滿魔法的馬術寄宿學校「飛樂馬學校」,系列作品《獨角獸公主》、《幽靈眼罩》和《The Curse of the Pony Vampires》,展現了柯爾精湛的說故事能力。

柯爾的靈感來自生活和旅行,她擁有一艘船,經常在加勒比海自駕周遊航行。她總是隨身帶著素描本,將靈光閃現的圖像和文字記下,成為創作源源不絕的資料庫。對她來說,文字和圖畫同等重要,就像一部電影畫面浮現腦海,沒有先來後到之分。

2015年夏天,柯爾隨著房地產經紀人到德文郡參觀一處待售房產,沒想到在田間意外受到牛群瘋狂攻擊,她被一位勇敢的路人救下,用直升機送往普利茅斯的醫院急救。當時的情況很糟糕,她不僅全身多處骨折,內臟也受到嚴重損傷。雖然當時搶回一命,但此後從未完全恢復健康,即使如此,她仍然重回馬背。

2017年1月15日,柯爾因肺塌陷過世,在過世的前幾天,她和同居6年的農場工人James Gutans結婚。比柯爾小40歲的Gutans是她的繆思,她曾以Gutans為原型,創作了《The Wild West Country Tale of James Rabbit and the Giggleberries》,Gutans化身為書中的動物英雄,他的髒髒辮變成了長長的兔耳朵。

柯爾從外表、談吐和生活方式都絕不落俗套,一如她的作品反映了獨特的個性,既古靈精怪又叛逆張揚。她開創了一種嶄新的圖畫書類型,用無政府主義的幽默來表達強而有力的觀點。任何看似敏感的話題,經她的魔棒一揮,立即變得鮮活明亮,完全沒有粗俗之處。

一如她的人生哲學:「做你會做的,從頭到腳都要像女王似的微笑和堅持。」柯爾矢志終生創作童書,不斷為孩子創造出充滿笑聲的作品,而她展現出的無畏自信與自由精神,更向小讀者傳遞了深刻的訊息,那就是:「掌控自己的命運至關重要。」感謝柯爾選擇了人生的第三志願,所以才會有歡樂童書女王的誕生。●

童書評》關於那些無法言說的事物:讀敦.德勒根的經典作品《松鼠寫給螞蟻的信》與《松鼠的慶生會》

荷蘭兒童文學作家德勒根(Toon Tellegen)在《松鼠寫給螞蟻的信》與《松鼠的生日會》中創造了一座森林,一條河,一片海洋,一棵老橡樹,以及一群「古怪得很正常,正常得很古怪」的動物。

森林中的動物各自過著獨居生活,他們並不特別親密,彼此維持著禮貌疏離的關係。他們理所當然接受孤獨的日常,卻在某些月光如水,或者大雪紛飛的時刻,心裡有什麼騷動起來,必須彼此尋找,互相陪伴。

➤書信的距離與陪伴

在《松鼠寫給螞蟻的信》中,這群森林動物以書信保持距離,以書信互相陪伴,以緩慢的速度,傳達迫切的心意。正是在這種緩慢與迫切的節奏之間,德勒根的故事像散文,也像詩一樣揮灑開來,帶著某種古怪的遊戲性與夢幻的神祕感。

我想起阿根廷作家波赫士(Jorge Luis Borges)說的「文學中的不準確性」:朦朧曖昧卻可以容忍,甚至可以相信,因為現實生活中的不準確性絲毫不遑多讓。德勒根的文字就是這樣,一本正經的譜寫狂想曲。

冬季某一天,松鼠在自己也不清楚的熱情驅使下,寫了一封信給螞蟻。這封信的內容就是以螞蟻之名,不斷地呼喊螞蟻。更奇妙的是,松鼠為這封信穿衣戴帽,指示路徑,讓它把自己送到螞蟻家。螞蟻不無驚訝,但很快進入狀況,收信讀信,還邀請這封信一起吃點東西。

這則故事幾乎沒有情節,然而故事該有的熱情與奇幻並不從缺。螞蟻與這封信的點心時間,對影成三人,松鼠以不在場的方式在場。甜滋滋暖洋洋的心意在信紙空白處堆疊,那是安靜又強烈的心意。故事未必需要結局,但是寄出的信件渴望回信,並且得到了:

➤在孤單中看到微光

德勒根的動物故事向來不以情節取勝,當然更難找到道德隱喻或者教育意義。也許正因為少了這層目的性,德勒根的動物故事有一種「如其所是」的自由與樸素。命運往往具有強制性,寂寞與悲傷有時毫無理由來襲,但是,森林裡的動物們總有辦法看見微光,找到一點樂子,吃到幾塊蛋糕。

比如深居地底的鼴鼠從來沒有收過信,他在黑漆漆的地道裡為此憤怒又難過。他的抵抗之道就是寫信給自己,他寫給「親愛的鼴鼠」,署名是「你真誠的鼴鼠」。或者告訴親愛的鼴鼠:「我想念你。」然後親愛的鼴鼠會回信:「我也想念你,鼴鼠」。

鼴鼠與他的信讓我的眼睛癢癢的。他在黑暗中的派對狂奔、跳舞,這大概是我讀過最荒涼的派對了。在一次派對結束後,鼴鼠決定踏上一段新旅程,他開始往上爬,直到看見光。他成為松鼠意外的訪客——他們一起喝茶,鼴鼠聊著他在深深地底舉辦的派對:那些盛大,黑暗,連一絲光線也沒有的派對。

鼴鼠的悲傷與憤怒隨著光漸漸淡了,黑暗中的狂奔與跳舞不再只是荒涼,它們有了新的意義,帶著幾分神祕,幾分驕傲,也許還有幾分八卦。

➤冷靜又瘋狂的世界

德勒根以「如其所是」的敘事風格,建立冷靜的氛圍與秩序感,讓森林裡那些怪怪的、瘋瘋的事情安身立命,再自然不過。捷克作家米蘭.昆德拉(Milan Kundera)總是說,不朽必須跟死亡並置才有意義,理性與荒謬也是如此。德勒根顯然很清楚,當文字「如其所是」,會是一件多麼瘋狂的事。

森林中的蟋蟀也知道,並且被嚇得半死。有一天,蟋蟀寫了一張字條:「我出去了。」他真的出去了,甚至不知道自己去了哪裡。於是他又試了幾次,包括去沙漠,以及一個人嗑光超級無敵大蛋糕。凡他寫下的,全部成真。他在悲傷的時候寫下自己會開心唧唧叫,於是他一整天都叫得那麼開心,那麼好聽。他根本停不下來。

到了傍晚,他覺得自己都要哭了,卻還是唧唧又唧唧,叫得那麼開心,那麼好聽。蟋蟀透過書寫,創造情境與情緒,並且進入某種自證預言的迷離狀態。於是,如字面所示的文字,成為自我纏縛的咒語。這讓蟋蟀超崩潰,並且得出「信很危險」的結論。彷彿看見各種尖牙利爪的怪物信朝他發動攻擊,他崩潰大喊:「我只是這樣想!我又沒有寫下來!」

德勒根讓森林裡的動物以文字交換心意,卻在某個月光燦爛的夜晚,讓文字建立極端秩序,字字如其所是,形成不容挑戰的意義……還好蟋蟀挺住了,他烤了一個非常小、非常友善的蛋糕,吃得超級慢、超級小心。

他應該要小心,不是嗎?作為一名書寫者與閱讀者,蟋蟀應該要小心。我一方面為蟋蟀鬆了口氣,他差點走向《安徒生童話》裡的紅鞋女孩的結局。女孩跳舞不停,直到砍斷雙腳方休,蟋蟀如果無法停止開心的唧唧叫,又會面臨怎樣的命運?

➤留在心上的美麗

德勒根的森林也跟那些古老故事裡的森林一樣,存在不可知的黑暗角落。《松鼠的生日會》中經常出現跳舞與吃蛋糕的場景。在這座多數時刻寧靜平和的森林中,與朋友共舞的時光,如此短暫,如此幸福。

他們總是尋找各種理由與場合結伴跳舞。長頸鹿把頭靠在大象的脖子上,烏龜跟蛞蝓,犀牛跟河馬,黃蜂跟蝴蝶,狗魚跟鯉魚……他們在天空與水底跳舞,他們輕盈旋轉,或者踩著彼此的腳趾頭。他們跳到地面搖晃,轟隆作響。他們歡樂且飛快的跳著舞,有時緩慢又認真,有些動物跳著跳著甚至啜泣起來,自己都不明白為什麼,因為明明非常開心啊。

德勒根描述各種心情的方式不同於一般的兒童故事。他幾乎不夾帶教育目的,不試圖引導適當的、合宜的反應,他只描述當時心靈的觸動,感官的反應。歡樂而投入的跳舞,明明非常開心,為什麼哭了起來?極大的喜悅與悲傷難道出自同樣的地方?或者去向同一個地方?

其中最動人的一對,莫過於鯨魚與海鷗。事實上鯨魚孤獨棲息深深的海底,與誰都沒有關聯。沒有朋友,沒有可以互通心意的夥伴,他甚至沒有訪客。他只有自己和自己發出的嘆息,那嘆息吹動海床上的沙子,一次又一次刺痛他的眼睛,他從不閉上眼睛,唯恐錯過那個可能永遠不會出現的訪客。

鯨魚的寂寞如此巨大,幾乎讓人無法直視。直到海鷗的字條墜落海底。海鷗不確定鯨魚是否存在,他仍然寄出信件,邀請鯨魚到海灘參加生日派對。鯨魚震驚地忘了全宇宙!從此之後,他就是一頭接獲邀請、與其他生物產生關連的鯨魚了。

有生以來第一次閉上眼睛的鯨魚有點不知所措,讀者如我亦然。我彷彿看見什麼珍貴卻又不該看見的東西從他兩頰滑落。好奇怪,讀者如我,身體裡面也砰咚砰咚的。也許我們都知道,但是我們何必說出來?就讓它滑落,就讓它砰咚砰咚,重要的是留在臉上的悲傷與留在心上的美麗,不是嗎?●

Letters to Anyone and Everyone

作者:敦.德勒根(Toon Tellegen)

繪者:潔西卡.亞伯格(Jessica Ahlberg)

譯者:蔡宜容

出版:小漫遊出版

定價:399元

【內容簡介➤】

The Squirrel's Birthday and Other Parties

作者:敦.德勒根(Toon Tellegen)

繪者:潔西卡.亞伯格(Jessica Ahlberg)

譯者:蔡宜容

出版:小漫遊出版

定價:399元

【內容簡介➤】

作者簡介:敦.德勒根(Toon Tellegen)

1941年生,荷蘭詩人與作家,作品同時吸引了兒童與成人,超越年齡的限制。德勒根以創作溫馨感人、充滿詩意和哲理的動物故事聞名,他的名字已成為優秀的兒童文學代名詞。

書寫動物故事超過25年,至今已有300多篇作品在荷蘭出版。他的作品被翻譯成10多種語言,深受世界各地小讀者們的喜愛和讚揚。

除了動物故事,作品還包括童話故事、兒童讀物、詩歌和散文。過去幾年,德勒根主要創作給成人閱讀的小說和故事集。

德勒根的文學創作獲得荷蘭本地與國際獎項多方肯定:除了1997年的西奧.泰森獎(Theo Thijssen Prize)、2007年的康斯坦丁.惠更斯獎(Constantijn Huygens Prize),2006 年,他更獲得安徒生文學獎(Hans Christian Andersen Award)提名。

德勒根本業是一位全科醫生,現已退休。他居住於阿姆斯特丹,喜歡閱讀、說故事和又大又甜的蛋糕。

繪者簡介:潔西卡.亞伯格(Jessica Ahlberg)

英國童書創作者和插畫家。從小耳濡目染父母艾倫與珍妮特.亞伯格(Allan & Janet Ahlberg)對兒童文學的熱愛,旁觀這對創作搭檔如何完成廣受讀者歡迎的作品。

她就讀溫徹斯特藝術學院(Winchester School of Art)時,開始繪製童書插圖。2013年,潔西卡.亞伯格獲選為「桑達克交流計畫」(Sendak Fellowship)插畫家。

目前她與伴侶和兩個孩子住在英國布萊頓,她喜歡在海邊散步,有時也會在海裡游泳。她也喜歡寫信、查看地圖、閱讀、修繕居家空間,和做蛋糕。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量