書評》終戰80年仍餘波盪漾:身處《不正義地理學》的《X島嶼》

和平不會因為戰爭結束就到來。公共知識分子伊恩.布魯瑪(Ian Buruma)的著作《零年》,將1945定為世界從二次大戰的殘骸中新生的一年,雖說是新生,在戰後秩序重組的過程中,必然夾帶暴力與黑暗,而在清理法西斯遺毒或釐清國家罪責的目標之前,也有不得不然的利益交換與妥協。換句話說,戰爭的結束,乃至於戰爭的審判,並無法將動亂紛擾一刀劃開,反而進入另一個「群魔亂舞」的時代。伊恩.布魯瑪認為,這都是在進行去軍事化過程中的「排毒」。

儘管隨著時代往前推進,部分糾纏的過往得到梳理,有些卻是疊加上去。今年是二戰結束80年,圍繞那場戰爭的恩仇或情緒,並沒有隨著盟軍接受降書,甚至進行審判而終結,反倒是漣漪不止,至今仍然喧囂——不管是慰安婦還是靖國神社問題,乃至於中韓反日的氣氛,與台灣主權歸屬的爭論,都直指80年前的罪責與戰後秩序都沒有得到釐清,甚至遺留至今。

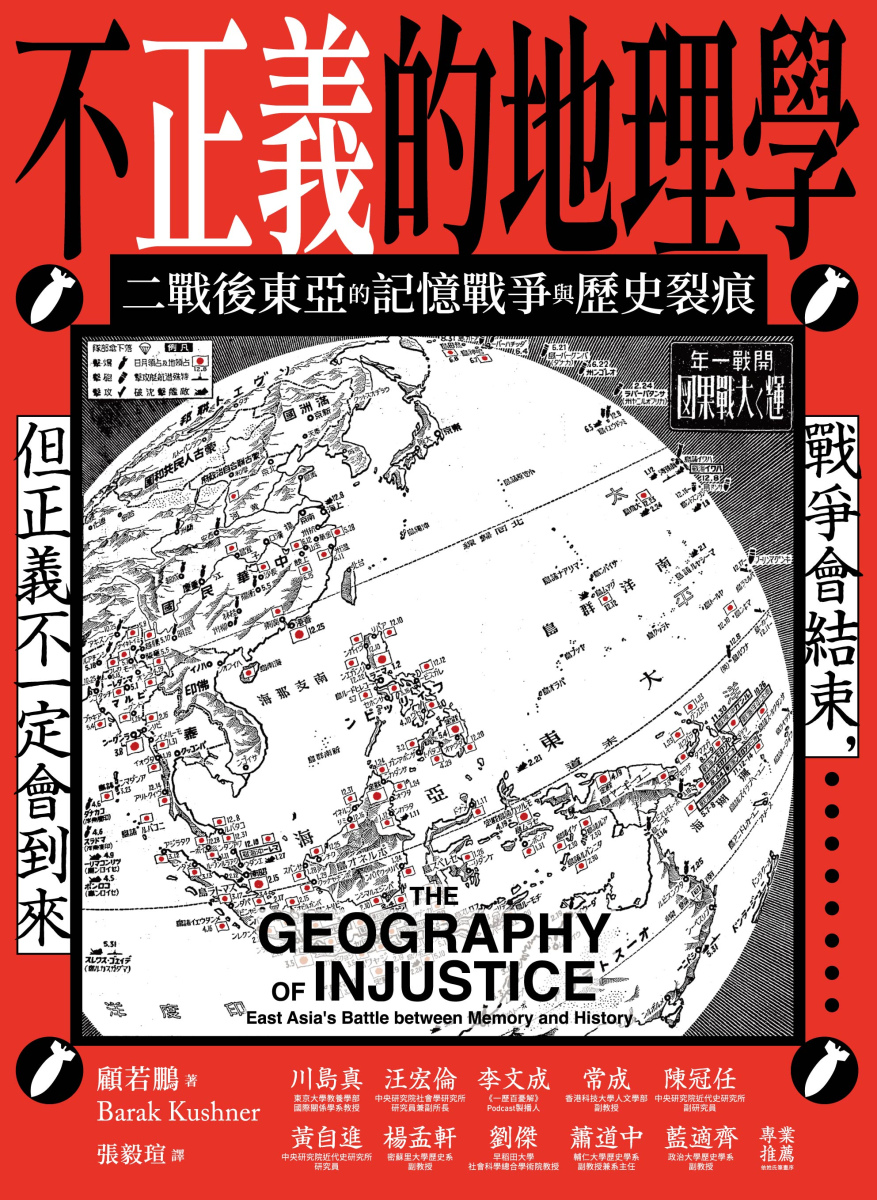

而亞洲的狀況和歐洲不同,同樣研究戰後情勢的美國歷史學者顧若鵬則在《不正義地理學》指出,不應該用冷戰來理解二戰後東亞的適用性,也不適宜套用歐洲中心的分析模式。「日本的戰敗雖然給日本本土帶來了和平,但日本帝國曾經占領過的周邊領土,卻反而陷入了混亂與暴力之中。」他認為,與一戰後就不再是主要殖民強國的德國戰後和解不同,日本帝國在東亞的終結和去殖民化,引發冷戰時期幾場關鍵的武裝衝突,包括國共內戰和韓戰。

顧若鵬在自己的研究中,時常以1945年後東亞區域的歷史認知、發展與敘事互相交織,為以西方中心的戰後歷史提出新穎的觀點與視角,讓讀者頗受啟發。而戰罪審判,是他發動研究的軸心。

➤抓戰犯是尋求正義還是謀得利益

「與普遍的認知相反,戰後東亞之所以未能實現正義,並不只是因為日本人不想道歉而已。以戰罪審判為源頭,各方對於日本這個帝國的定位與意義展開辯論,引出各種分歧的政治與歷史觀點,這才是整個不諧狀況的起因。」《不正義的地理學:二戰後東亞的記憶戰爭與東亞裂痕》一書如此解釋戰爭遺緒在東亞的作用,以及隱藏的矛盾未解的問題。

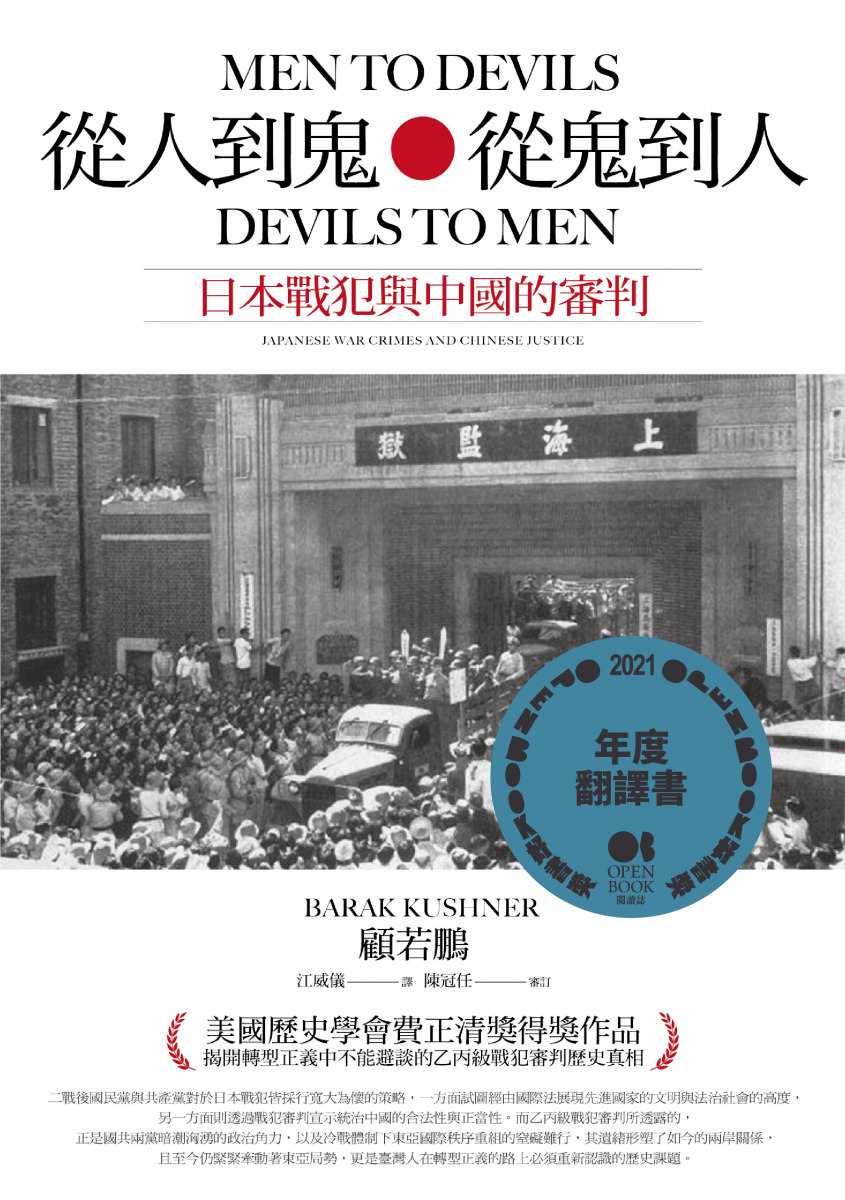

《不正義的地理學》乍看之下,和顧若鵬的前作《從人到鬼,從鬼到人:日本戰犯與中國的審判》類似:皆以中華民國(及台灣)、中華人民共和國(共產黨)與日本三方的角度,細述其各自如何處理戰爭歷史與正義的問題——這和我們過去熟知的、由同盟國主導的甲級戰犯審判不同,而是聚焦在乙級和丙級戰犯的審判上,甚至中國國民黨和共產黨還得對「通敵者」或「內奸」作出判別(而台灣人戰後初期的身分也須更進一步釐清)。

顧若鵬的視角並不是延續天皇是否需要承擔戰罪的窠臼,也不議論日本實質的侵略程度與駭人行徑為何,而是將戰犯議題置入東亞近代史的大脈絡之中,深入分析戰犯在戰後中國如何成為各方角逐權力的工具?日本怎麼面對罪責審判?又有哪些經驗敘事是落在以正義為名的大框架之外的?

雖說如此,《不正義的地理學》實際上是在《從人到鬼,從鬼到人》的基礎上,再往前推進,深入梳理東亞戰罪審判對後代造成的影響。而這些審判,又以各種互相競爭的東亞現代史敘事,將戰爭與帝國綁在一起。顧若鵬說,這本書是要探究「追究正義」的歷史遺產,在東亞這個區域中扮演了何種角色,讓這個地方充滿了歷史的陰影。

「不管政治家多麼想宣布歷史結束、正義昭彰,這都是不可能的,歷史沒有結束的一天,歷史永遠在進行,我們對過去的詮釋也在改變。」顧若鵬如此寫道。

➤記憶、虛構與證據,正義要相信誰

同樣是強調戰爭遺緒沒有終結,仍在繼續,《零年》著力在歐亞戰後社會秩序混亂,而《不正義的地理學》實以戰罪審判為經,歷史經驗與記憶的重塑為緯,展示戰後80年來,東亞(其實是中華人民共和國、日本與中華民國台灣)在國族認同、戰爭敘事、國際關係與地位競逐等面向的圖譜。重點是,它們彼此相關,並具有連帶性,宛如動態系統。這本著作透過生動的人物故事與扎實的史料,以戰後秩序重建為核心,立體呈現中日台三方的近代發展。

與前作相比,顧若鵬在《不正義的地理學》中呈現更多實地調查與採訪,因此也帶出一定篇幅的「記憶證言」,以及證言背後的真人情感與情緒。全書的開頭,就是一個讓人反思的現場:他受邀為一部中國紀錄片採訪1942年經歷日本暴行的中國農民,當這位倖存者提及8歲的妹妹遇難經歷時,他就再也問不下去。他寫道,即使這個農民的經驗讓人揪心,但質疑這類口述是否為真相的聲音持續存在。

「事實與虛構的差異,或事實與『能在法庭上被證明的事實的差異』之間的差異,導致我們直到今天仍有空間可以去詮釋當年那座中國小村莊裡,或說亞洲這場戰爭裡,究竟發生了什麼事……各方對於『正義是否真正得到伸張』的問題仍有歧見,這加劇了東亞地區的政治衝突。」

類似如此,顧若鵬在行文敘事中,不忘以個人的記憶經驗和大歷史敘事交錯進行,以論及個人或集體經驗或口述,與司法法庭所需要的「證據」有多大的落差,而國家領導人政權的態度和對於戰罪的認定,又如何影響了司法審判的進行。這在在都是「正義」無法實踐的背後原因。

為了讓各方視角得以清楚呈現,《不正義的地理學》的章節編排,在中國和日本之間交替,並可略分為三個部分:前三章描述二戰後東亞區域中,政治界限和聯盟的變化,如何將去帝國化與去殖民化壓縮在一起。接著幾章,則深入探討戰爭罪司法的競爭與融合,如何分別在中華民國(及台灣)、中華人民共和國和佔領後日本上發生。最後幾章,則關注在這些獨立司法管轄區中,戰爭罪記憶的演變如何(錯誤地)影響國家認同,而後人又如何以實體的形式記憶或紀念過去的歷史,甚至留給歷史學家詮釋。

➤台灣情境:發明「光復」

對台灣讀者來說,最有閱讀價值與收穫的,或許就在那些提及台灣的部分。去年播出、深獲好評的迷你影集《聽海湧》,即是針對丙級罪犯——擔任戰俘營看守的台籍日本兵審判為出發點,進行的創作。這部影集,相當程度更新且衝擊了台灣觀眾的認知,並對台灣人在戰爭的位置有所思考。這些材料在顧若鵬的《從人到鬼,從鬼到人》中已有一定程度的呈現,到了《不正義的地理學》,則更進一步點清台灣今日的國際位置與戰後經歷,實與自身在戰爭角色乃至戰後相關國家的論決有很大的關係。

「在戰後東亞的複雜地景裡,以針對日本戰罪追究而論,台灣佔據一個獨特但常被忽略的地位。二次大戰結束時,這座島嶼既經歷敗戰也經歷勝利,那麼想當然耳,這種矛盾的情況會讓當地人與統治者皆無所適從。」顧若鵬花了一個章節,細緻處理台灣於戰爭結束、脫離日本殖民後的狀態,及中華民國政權既無法對日本追究責任,更無能照管台灣這個前日本殖民地的尷尬。

今年,無論是賴清德總統發表「終戰」談話引發爭議,或是「光復」的論戰,甚至是美國在台協會對台灣主權未定論的聲明,在在顯示戰後80年,台灣還在戰爭遺緒裡。而顧若鵬對東亞的理解,可以給我們清明的指引。他在《不正義的地理學》台灣版序言中便有說明:

「這條尋求合法性的不懈之路,代表台灣戰後地位的悲劇性——同盟國在開羅向台灣居民許諾一個未來,但戰後東亞秩序的現實又加諸他們另一種全然不同的未來。這座島嶼面對著最基本的定義問題,因為它並沒有進行去殖民化的過程。台灣是在戰後從日本手中被拿走,由一個從未統治過台灣的國民黨政權來『光復』。這種獨一無二的處境使我們必須發明新詞彙,以便適當描述像台灣這種前日本殖民地所發生的事情。根基不穩的國民黨政權在此建立法治,然後拋棄法治,在『白色恐怖』的數十年間粗率執行判決、囚禁與死刑。我們選用來區辨國內暴政與國際暴行的語詞,以及我們理解後殖民、再殖民或是其他全新政治控制型態的方式,會顯示出更深刻的問題,也就是我們怎樣創造出自己對過去的敘事。」

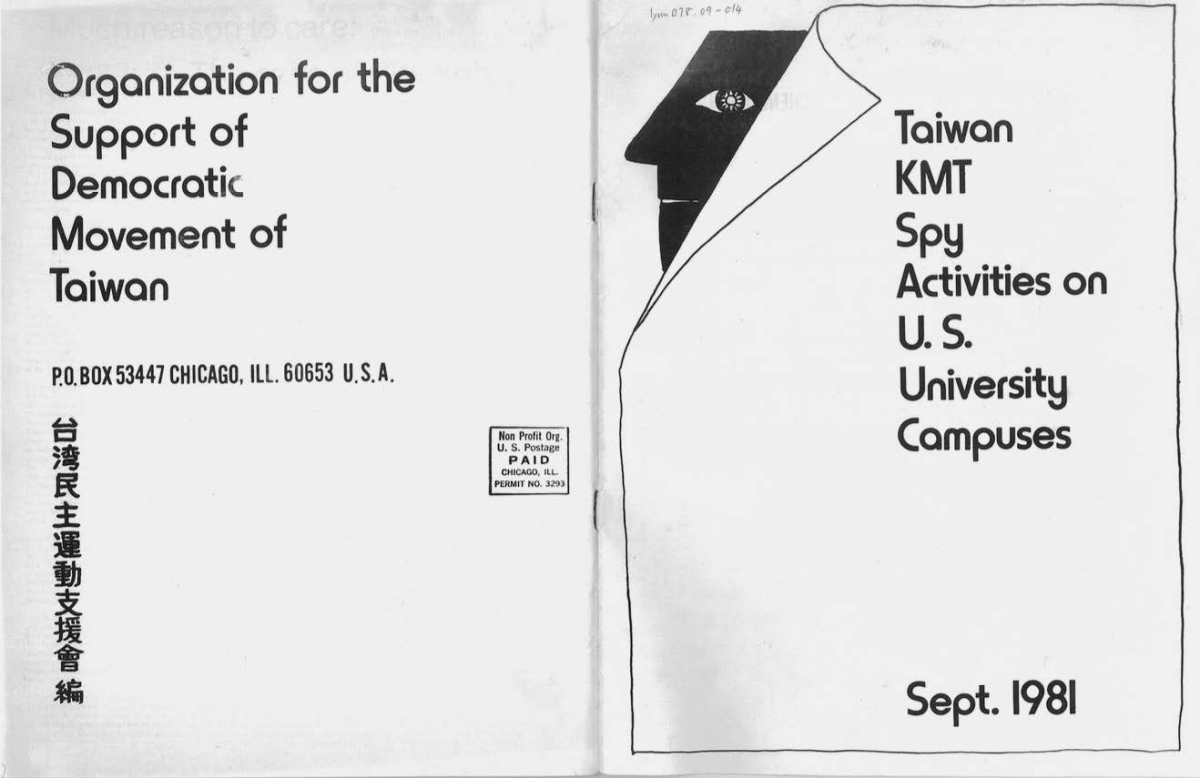

台灣的二戰經驗與戰後遺緒交織成一幅複雜圖景,包括日本殖民壓迫、戰爭動員、光復後的社會混亂,以及國民黨的威權統治。1945年國民黨接收台灣後的亂象,引發了228事件,隨之而來的清鄉行動與長達半世紀的白色恐怖,迫使許多知識分子和海外留學生無法歸國,將他們的困境轉化為冷戰全球化的縮影。當台灣成為美中冷戰前線時,國民黨不僅透過海外監控和宣傳強化「反共」敘事、壓抑本土認同,還因中華民國作為美國東亞盟友的地位,獲得美方默許其對異議者的鎮壓。

➤夾縫中的台美人和X島嶼

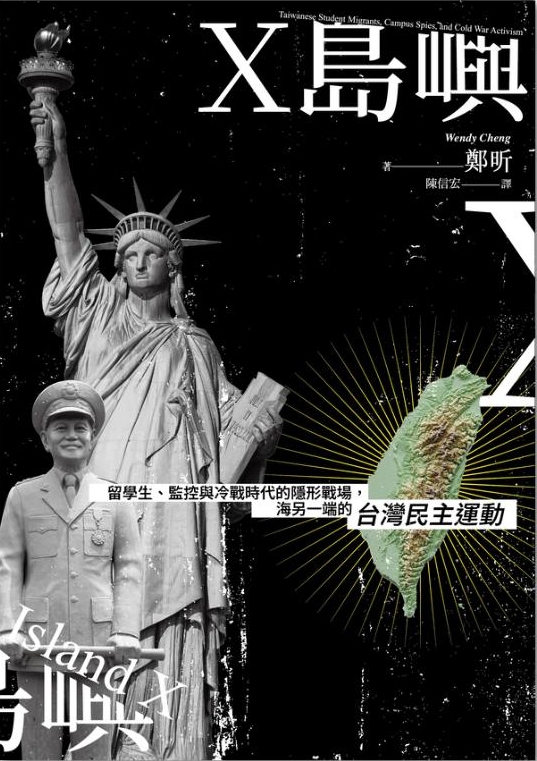

鄭昕(Wendy Cheng)的《X島嶼:留學生、監控與冷戰時代的戰場,海另一端的台灣民主運動》聚焦於1960至1980年代台灣留學生在美國的軌跡,揭示他們如何在冷戰脈絡下成為「X島嶼」的代理人。X島嶼是二戰時期,作為日本殖民地的台灣在官方文件裡的名稱,而它在美軍的計畫裡,曾是攻打與佔領的標的。

「入侵以及佔領台灣的計畫雖終究因美國改變戰略而被捨棄,但X島嶼卻至今仍是一個貼切的隱喻,代表了美國對待台灣那種模稜兩可、影響重大,卻又經常受隱藏或者不為人知的關係。此外,美國也協助建立並且維繫了台灣與世界其他地區的這種關係。」鄭昕在此書一開始花了不少篇幅闡明台灣近代的「身世」,以及與美國的連帶關係,而「留學生」更是形塑此關係的基礎與機制的一個環節。

例如她自己的外公生於日本殖民時期,在國民黨接收台灣後,仍然處於原本的勞動階級,並經歷228,因此終生帶著反殖民意識,也影響了鄭昕的母親。不僅母親帶民主意識,鄭昕的父親也因在美讀書,成了追求民主、人權、台灣獨立的政治活躍分子,並因上了黑名單,被迫留在美國。類似這樣的「台美人」的形成,都是因為如此的戰後遺緒所致。

這種反殖民或反權威的意識,也因這些留學生與知識精英處在反越戰運動盛行,或得以接觸到中國知識分子的美國,而在他們心裡植芽,成為一群在冷戰時期的左派——在台灣威權統治時期,這可是不見容於當局,就算在美國,也不算討喜。這群人的故事,就這麼在美國亞裔認識中缺席,就算談論台灣白恐,也不會正視他們曾有的左翼色彩。

➤歷史正補上那缺失的一角

透過檔案、口述歷史與個人故事,鄭昕描繪這些學生在美國校園的雙重生活:一方面受到美國社會運動與言論自由啟發,參與反越戰、保衛釣魚台或其他社會運動,另一方面則反過來對台灣政治現況提出批判,並在海外進行當時台灣境內不允許的左翼或民主運動,甚至進一步做海外倡議。他們在現在會以「海外黑名單」或政治犯的身分在台灣歷史研究中存在,但形影卻是單薄的。我們很難看見他們個人如何成為國民黨監控與鎮壓的對象,更難以清楚看見美國從官方到留學生社群,對此類事件的反應,以及更深入的應對。

鄭昕挑戰主流冷戰敘事,將邊緣群體的能動性置於中心.特別是先前被忽視的台灣左翼人士,如何同時抵抗美國帝國主義與國民黨威權。

儘管至今仍缺少足夠的證詞與證據,協助我們認識海外留學生的監控系統與那些被國民黨吸收的線民或告密者,但透過鄭昕對黃啟明、陳玉璽和陳文成的個案分析,我們可以稍微掌握這些海外留學生因監控而淪為政治犯,甚至走向死路的動態結構。甚至,這些留學生又如何被置放於輿論戰場裡,成為國民黨與美國、保守派和民主派、學校和學生之間的角力。

此外,鄭昕透過訪談揭示學生在監控下的個人風險與情感煎熬,以及他們如何創造政治表達空間,為全球反戰、民權運動與亞洲國際主義貢獻力量,並奠基後續台灣民主化努力。

值得一提的是,儘管主要案例聚焦於男性身上,但鄭昕也開闢性別、種族與政治交叉性的討論。例如許多女留學生如何從男性背後的支持者,轉身走到舞台上領導;或者陳文成教授遇害如何激勵女性領導台灣同鄉會,並促成北美洲台灣婦女會(NATWA)的成立,呼籲更全面探討台裔社區的性別動態。

歷史的邊緣敘事往往是理解全球權力結構的關鍵鑰匙,啟發當代對民主與認同的持續反思。無論是《不平等的地理學》或是《X島嶼》,都是嘗試從過往少被關照的歷史切片出發,讓我們以更開闊的區域或跨國視角,重新思考正義,以及我們所在的土地與當代議題。●

|

|

|

作者簡介:顧若鵬 歷史學家,目前擔任英國劍橋大學東亞系教授,2025年獲選英國國家學術院院士。主要研究範圍是日本近代史,包括日本文化史、中日關係史。1990年畢業於布蘭戴斯大學,2002年再從普林斯頓大學取得博士學位。除英語之外,精通漢語、日語和法語。妻子是知名日本外交官水鳥真美。 著有《從人到鬼,從鬼到人:日本戰犯與中國的審判》,遠足文化,2021。 |

|

|

|

作者簡介:鄭昕(Wendy Cheng) 美國南加州大學美國研究與族裔研究系(Department of American Studies and Ethnicity, USC)教授。哈佛大學英語學系、柏克萊大學地理學碩士、南加州大學美國研究博士,專長為:批判地理學、種族、族群研究。 鄭昕自小在關係緊密的民主與人權運動台美人士圈子裡長大,父親鄭德昌、母親賴淑卿為聖地牙哥台美基金會創始成員。如同許多那一代前往海外的台灣人,直到解嚴,他們一家人才自由地往返台灣。 |

不正義的地理學:二戰後東亞的記憶戰爭與歷史裂痕

不正義的地理學:二戰後東亞的記憶戰爭與歷史裂痕 X島嶼:留學生、監控與冷戰時代的隱形戰場,海另一端的台灣民主運動

X島嶼:留學生、監控與冷戰時代的隱形戰場,海另一端的台灣民主運動

➤哈佛大學歷史和法律教授吉兒・萊波爾(Jill Lepore)出版憲法史研究《

➤哈佛大學歷史和法律教授吉兒・萊波爾(Jill Lepore)出版憲法史研究《 ➤你曾在清晨的溼地或山林中,悄悄觀察身邊小鳥的一舉一動,卻不知該如何理解牠們的世界嗎?博學且擅於分析歷史、人類與生態互動的英國作家Adam Nicolson從對鳥類視若無睹,到自創「鳥禽學校」,親身學習觀察鳥類的生活、繁殖、溝通與領地行為,為我們揭示鳥類行為背後的智慧與奇妙。

➤你曾在清晨的溼地或山林中,悄悄觀察身邊小鳥的一舉一動,卻不知該如何理解牠們的世界嗎?博學且擅於分析歷史、人類與生態互動的英國作家Adam Nicolson從對鳥類視若無睹,到自創「鳥禽學校」,親身學習觀察鳥類的生活、繁殖、溝通與領地行為,為我們揭示鳥類行為背後的智慧與奇妙。 ➤《沒有聲音的女人們》作者、加拿大作家米莉安.泰維茲(Miriam Toews)出版第二本回憶錄《非和平停戰》(

➤《沒有聲音的女人們》作者、加拿大作家米莉安.泰維茲(Miriam Toews)出版第二本回憶錄《非和平停戰》( ➤面向受刑人徵集文稿的「內部人士文學獎」(Insider Prize)今年邁入第8屆,評審小說家Manuel Muñoz循慣例,依小說類與散文類各選出2名得獎者。小說類首獎作品〈

➤面向受刑人徵集文稿的「內部人士文學獎」(Insider Prize)今年邁入第8屆,評審小說家Manuel Muñoz循慣例,依小說類與散文類各選出2名得獎者。小說類首獎作品〈

書評》與許震唐一起蹽過濁水溪:讀《追一條溪》

第一次聽到許震唐,是在玉山國家公園管理處。2019年承接了嘉義美術館的攝影研究案,在田野調查過程中,追著攝影家方慶綿的腳步來到了玉管處。玉管處位在水里溪與濁水溪的匯流口,當日拜訪的是全鴻德祕書(現為副處長),他的辦公桌後方是玉山北峰望主峰雪景,而辦公室窗外就閃耀著濁水溪的金光。

訪談結束之際,他問我知不知道一個長跑南投拍濁水溪的攝影師?當時只記得有一本不知道算不算攝影集的《南風》,對於作者之一的他毫無頭緒。回到工作室翻起書架上的《南風》,我看到了許震唐。

2021年初接下一個策展任務,展覽的主軸就是從山巔到海洋的臺灣地景。經過數月的選件,有山、有海、有神靈,卻獨獨缺了將這一切串起來的溪流。腦中一閃而過,驅車來到「台西村影像館」,找到串起這個展覽最重要的作品,就是許震唐拍攝的《濁水溪計畫》。

因為策展的書寫需求,我與許震唐(阿唐)約了時間,領著三位藝評家前去拜訪。介紹完三合院,便在影像館前他搭的涼亭小憩。期間路過的婆媽一直探著頭過來搭話聊天,阿唐說:「這本來就是搭給她們休憩聊天的地方,那些阿伯有樹下可以嗑瓜子,婆媽也需要有個八卦集散地。」

在走往溪床的小路上,從堤防、潮流、風向,講到南北岸的植物。話天、話地、話鰻苗、話文蛤、話赤嘴、話六輕、話電廠,就是不說自己的照片。最多就是指著三合院牆上掛的照片簡單說了一句:「你們先看,有問題再問我……」同為理工男出身,我很快就瞭解到阿唐的話多不是愛說教,而是對故土的愛。而他的地景影像看似沉靜,但卻是最多話的。

阿唐的影像很古典,是踅踅唸(se̍h-se̍h-liām)的那種。在《南風》中的影像,有著臺灣紀實攝影的脈絡,卻也有多重隱喻的影像。紀實與地景敘事的交錯混雜,在臺灣的攝影環境中已是一種不得不然的常態。在2021年「敘事中的風景」展覽選件中,我在這兩種不同敘事型態的影像中做出了取捨,並在正式的展場採用大量文字來做形式與敘事之間的平衡。

➤攝影掀起的社會寫實風潮,拍攝者在何處現身?

不同於報導攝影中,文字與影像必然產生的從屬關係,而是以不同敘事面向作為互補。這樣的嘗試對於臺灣許多攝影師來說,多是不置可否。最常見的有:「照片不夠強,加上文字就會變圖說」,「照片不能夠自己說話,才會需要文字」,或是「影像與文字是兩個相悖的媒材」之類的擔憂。而阿唐在這次的新書《追一條溪》裡面,直挺挺地面對這個議題,也感謝春山出版社成全了阿唐的堅持,為攝影師出了一本字很多、照片也很多的書。

從美國《Life》雜誌的圖文故事,《漢聲》雜誌的田野調查式報導,中時《人間副刊》的報導攝影,到《人間》雜誌充滿人道主義,以鬆動政治體制揭露社會議題為主的「紀實」風潮。這些影像與書寫之間的關係,都奠基在「說故事給大家聽」的前提之下。如同阿唐之前在《報導者》的專題一樣,攝影與書寫的角度都是各退一步,寫實地傳譯現場故事。

不可否認的,這樣的角色是攝影的天職。但同為攝影創作者,我更在意的是「攝影師想說的話該藏在哪裡?」回到2021年「敘事中的風景」展覽選件,我刻意拿掉「臺灣紀實」風味的照片,讓影像回到影像本身,某種程度上嘗試著將攝影師在現場的身體感拉出來現身。在雜誌編輯臺做攝影編輯的時候,常會順著文字的線性邏輯去做影像的搭配,然後在故事轉折的地方搭一張景物靜照作為逗點。對我來說,這些逗點才是攝影師真正出現的地方。

關於阿唐的創作理念與拍攝動機,他已在多次講座用許多心智圖,理性地爬梳自己的感性給讀者了,就不再贅述。我嘗試著以阿唐的作品、攝影語言,以及本書文字的書寫來講一講自己的感受,以及在裡面看到的臺灣攝影的糾結與困境。

➤影像意義的轉變,觀看的距離與關係的轉折

就臺灣的紀實攝影來說,濃郁的人道主義色彩,以及主動為他人代言的敘事場景成為影像的中心。這樣使用攝影的影像氛圍,很大一部分是在80年代所奠定的基礎。說故事作為攝影的主要功能,這倒也不是什麼大不了的議題。但隨著社會氛圍的轉變,政治運動與社會運動從至高的社會理想、制度與主義的抗爭,轉變成更實際的區域團體的利益與特定議題之間的衝突與糾葛。真理從唯一崇高的存在,變成各自表述的相對真相。

攝影師按下一次快門就是一個「為人民服務」的立場,只是在今天這個當下,「人民」成了虛幻飄渺的幻象。加上臺灣不論何人執政,一直忽視攝影多重的(歷史文化、文資與藝術)重要性。不管在教育機構、文資機構、博物館體系,或是藝術性的展演機構上,都只願意以附屬單位的形式與預算來敷衍了事。等到一切太晚了,就雙手一攤「感到悲痛」然後「繼續研議」。

任何一個媒材都有它的多樣性以及特殊性,從臺灣有攝影以來,主要只有沙龍與紀實。過於集中的表現形式以及貧瘠的攝影教育,讓創作者耗費更大的心神才能找出自己的一條路。

綜觀《追一條溪》,〈蹽過濁水溪〉這一章成為本書的前後、上下、裡外,攝影與被攝影者視角的轉折點。同時也分別了山上與山下、寫實與抒情、紀實與地景、人間與許震唐。在表現形式上也明顯的區分成,傳統紀實與當代地景影像。

就紀實攝影來說,攝影師是領路人,或者說是導覽人員;第一張照片有時候是破題,有時候是交代場景。然後漸漸zoom in(放大)變成環境人像、動作細節、器物近照。接下來退兩步來個逗點,再次zoom in加強敘事氛圍後 fade out(淡出)退場。

在編排這類影像時,主要就是要向觀眾說故事。導覽員站在作品前說:「來來來、看這裡,這是很重要的故事,裡面傳達了……」作為以雜誌這類有明確編輯意識的媒體為主要發表場域的影像來說,這是很理所當然的操作,不但可以與文字配合將故事說清楚,降低閱聽者誤讀的可能性。但相對的,也縮限了攝影創作者本身的創作能量,以及讀者自我閱讀演繹的空間。

➤紀錄日常物質景觀,體現與土地的精神性連結

翻開《追一條溪》,第一張影像是濁水溪的砂石車,遠方是玉山主峰、北峰與北北峰的稜線。安靜的影像是阿唐的絮絮叨叨。作為一個愛爬山也愛原住民的阿伯,我在這張沒有人物的地景影像中看到的是悠遠的無常、歷史的無情。物質景觀的世界,留下來的每一道痕跡都是曾經發生過的證明。

阿唐曾經告訴我影像中的砂石車駕駛是布農族人,布農族相較於其他原住民族,是較晚踏上這座島的原住民。為了避開與平埔族還有近山的其他原住民族,他們沿著濁水溪上到了玉山山脈與阿里山山脈附近,隔著不同的溪谷與其他族群競合,最後落地生根。布農族人循著濁水溪往農牧不易的玉山高處移動,成了狩獵的民族。然而千百年後,他們必須在聖山的山腳下載走一車車的砂石,來維持家族的生存。

下一頁是集集攔河堰的上下游全景圖,土木系畢業的我看了心都被錘成了五味醬。攔河堰的下游是初鄉斷層,上游是雙冬斷層,濁水溪在這個地方是從山區要轉往平原的轉換帶,底下的地質是揉碎的紙團擠成一球。河床底滿是更新世、上新世、全新世們,很厭世地橫七豎八擠成一片。

一個攔河堰攔住了上游的水,也攔住了下游的沙;六輕有了水,濁水溪的河床沒了沙。上游來的水無法沿著河道走,河道沒了沙潰不成形也留不住水。長年上游來的水都進了岩層的縫隙成了伏流,下游沿岸居民盼來了更為陰晴不定的濁水溪。

《追一條溪》悠緩的書名,一開卷就兩張世紀級的無奈。

接下來文字進場,一開始從濁水溪第一村的淘金夢,一路順著沿河的故事往下游走。清境、武界、水里、二水,到台西。一長段看似田野筆記的文字,是可以說出來的;說不出來的,就讓濁水溪的公雞用影像繼續講下去。影像的編排與前言描述的順序相反,從出海口往回溯。從漁人、鰻苗、瓜田到菸葉,再從溪王、菇農、近山的筍農到砂石車。

一篇篇報導故事,中間穿插沙漠化的隱憂,之後就轉換成以影像敘事為主的〈蹽過濁水溪〉。如果把本書當作是一本攝影集的話,這個章節獨立出來就是非常完整的地景影像敘事,而且在語言邏輯上非常攝影。風景論在臺灣一直都沒有好好被討論或思考,極端化地區分沙龍與紀實,讓我輩創作者常常卡在中間。在這個章節當中,所有的影像都蘊含作者深刻且曲折的隱喻,嘗試著在形式與內容當中做出更多層次的表現。

末日可以是美麗的,工業可以是氤氳的,山嵐可以是狂暴的,消波塊可以是崇高的。在當代地景的表現思維中,諸多不同的處理方式是創作者對於眼前所見的思考與轉換。並不是直接訴求,而是需要觀者更多的介入與理解。

封底的影像是望向海邊的野鰻人,讓我想到林柏樑在蘭嶼拍的作品〈面對不可知的未來〉。不同的是阿唐的影像是在天亮未亮,或是天暗未暗的時刻。望向海邊的視線看到的也不知道是未來還是未知?還是未知的未來?攝影人總是藏了許多在鏡頭後面,在影像後面也在文字的後面。

不管是紀實還是當代地景,或許我輩攝影人都是在海口看天的野鰻人。正如許震唐在書中的一段話:「至於亞里斯多德與佛洛伊德對鰻魚的研究未竟其功,溪口的漁人也許不清楚。正如同林志遠所說,他們用盡一生捕鰻魚,也不知道鰻魚怎麼來的。但他們清楚,當走上溪口的階梯,海洋的一切就是他們的舞臺。」

在萬物更迭快速,各式免費又便捷的濾鏡大於眼前所見的當代,影像演算成為想像的載體與取代真實。身體親臨而成的影像,成為當代的證據與化石。許震唐留下美麗與不捨,不只是記錄所見,更是為朝思暮想、心有罣礙的故土寫下的一封情書。●

In Search of the River

作者:許震唐

出版:春山出版

定價:1200元

【內容簡介➤】

作者簡介:許震唐

自由攝影師,生於濁水溪出海口北岸的彰化縣台西村人。鏡頭下描寫人、土地、環境的關係與面對環境困境的隱喻,同時藉由影像的力量傳達人、土地、環境之間的自我省思。

著有《南風》(鐘聖雄合著),及《億萬年尺度的臺灣》、《濁水溪三百年》攝影。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量