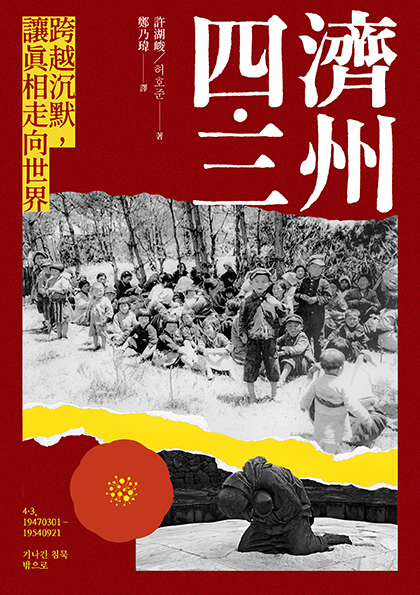

書評》願南島不再沉默——讀《濟州四.三:跨越沉默,讓真相走向世界》

➤在豐美物產與自然風光下,南島的沉默

在台灣談論韓國現代史或人權運動史時,人們熟悉的往往是1980年的光州事件,並且經常以之與台灣的二二八事件相提並論。然而,若將視野回放至二戰過後、東亞從去殖民過渡到冷戰格局的歷史脈絡來看,不管是建國初期所產生的國家暴力、島嶼邊陲的地緣位置,或者外來勢力對當地居民進行大規模屠殺等層面,發生在1948年的「濟州四.三」事件,與1947年台灣二二八事件的相似性,其實遠遠高於光州事件。

雖然數量不多,但台灣並非全然缺乏與濟州四.三相關的作品。早在1988年,光復書局「當代世界小說家讀本」系列便已將在日朝鮮裔知名作家金石範的短篇小說集《烏鴉之死》翻譯出版。2009年,又有韓國濟州四.三最具代表性的作家玄基榮的經典小說集《都寧山脊的烏鴉》問世。

近年,2022年的台灣國際女性影展也曾放映在日朝鮮人二代導演梁英姬的家庭紀錄片三部曲的最終作《雞湯與意識形態》。

(本片曾於2022年台灣國際女性影展放映,目前可在紀錄片串流平台上找到。)

然而,這種歷史感的落差並非僅存在於台灣社會。即便在韓國,光州事件早已被正名為「光州民主化運動」,並正式納入國家層級的紀念體系之中。相較之下,濟州四.三卻仍處於相對邊緣的位置,其歷史能見度與定位始終曖昧不清。這正反映了韓國國族記憶建構上的不對稱性。

造成這種情況的原因主要有二。第一,韓國政府直到金大中執政的2000年代初,國會才通過《濟州四.三特別法》,開始針對過去長達半世紀的國家暴力事件展開真相調查,並試圖恢復被害者的名譽。然而與此同時,正是韓國政府也大力推動濟州島的觀光發展的時期。

例如,2000年代初頒布的《濟州島觀光振興計劃》旨在將濟州島打造成國際觀光勝地,內容包括旅遊設施的增建、基礎設施的建設,以及對自然景觀與文化資源的推廣。在這股以觀光和資本主義為主軸的發展浪潮下,濟州四.三的歷史真相調查與記憶工程相對顯得邊緣,甚至被掩蓋。

觀光政策所塑造的,是美麗與和平的當下濟州景象;而歷史調查所企圖強調的,則是充斥國家暴力和不義的濟州歷史。這兩者之間的衝突,使得四.三的記憶在以觀光優先的強勢政策下,面臨能見度不足與資源匱乏的困境。

如今大多數韓國人對濟州島的第一印象,大多停留在廣袤的橘子園、豐饒的海鮮,以及獨具魅力的南方島嶼自然風光。作為國內最具代表性的觀光與度假勝地,濟州在大眾記憶中被賦予的是休閒與愉悅的形象,至於這片土地曾經承受過的沉重歷史創傷,卻長期被排除在公共視野與集體記憶之外。

➤多重權力,以及加害/受害者交錯的關係

濟州四.三的歷史能見度與定位曖昧不清的第二個原因,是南朝鮮勞動黨(簡稱南勞黨)曾介入事件。南勞黨是當年韓半島(包含38度線以北的北韓)最主要的左翼組織之一,當時在濟州地方動員群眾、並參與部分武裝起義行動。部分濟州居民在遭到強迫或自願的情境下,與左翼武裝組織建立聯繫,甚至直接參與行動。

與此同時,部分參與武裝隊的濟州人並非單純的抵抗者,他們在與國家討伐隊對峙的過程中,亦曾對當地居民施加威脅,甚至出現奪取糧食,或懲罰、殺害被懷疑通敵者的案例。這些行為不僅加劇了當地居民的恐懼,也使島內社會陷入難以簡單用「加害者/受害者」二分的灰色地帶。

濟州四.三並不能簡化為國家機器對於無辜民眾的單向壓迫,而是呈現出多重行為者交織下的複雜性。濟州居民在不同脈絡下既可能成為被害者,也可能在某些情境中扮演加害者的角色。這種多重的權力關係與加害/受害的交錯,正是四.三在今日歷史討論中格外敏感與困難之處。

正因如此,這場事件往往成為南韓右翼陣營指控與攻擊的焦點,甚至被冠予「共產黨暴動」,與「北韓勾結」等汙名。濟州四.三的歷史脈絡中,並非僅存在「國家暴力對無辜良民」的單一敘事,在韓國現代史中,至今仍然處於高度爭議與分歧之中。

例如,2003年出版的《濟州四.三事件真相報告書》序文中,時任四.三真相調查委員會委員長,也是前國務總理的高建曾如此強調:「報告書的撰述,以查明事件的真相,回復受難者及其家屬的名譽為重點,並未定義整個四.三事件的性質,也未做出歷史評價。我認為這是之後的歷史學者們所應當承擔的責任。」

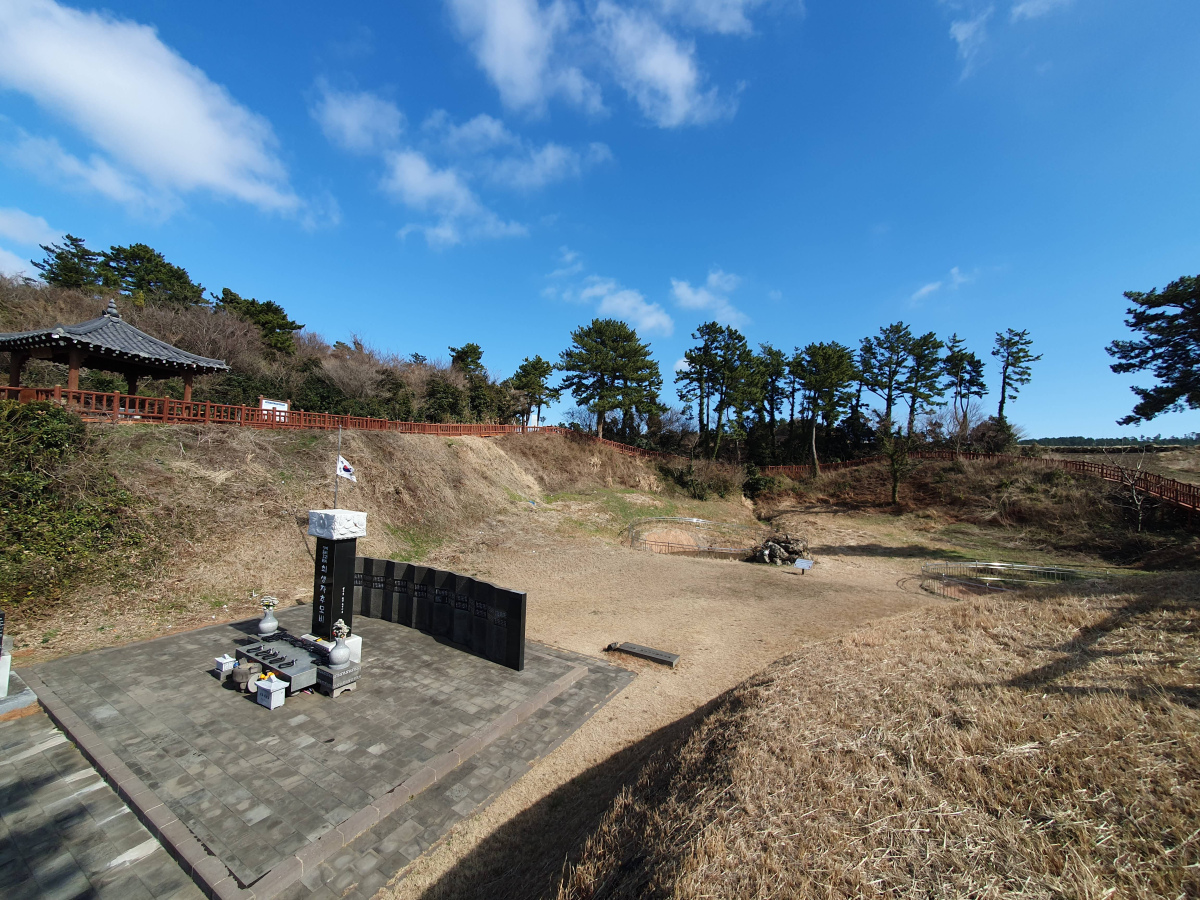

由此可見,在官方立場上,政府依舊相當保守,只願意進行最低限度的評價,也就是推翻過去威權政府時期主張的「共產暴動論」,承認國家暴力事實,並承認受害者的存在,但卻未能對濟州四.三提出更具前瞻性的政治與歷史想像。座落於濟州四.三和平紀念館中最具代表性的紀念碑——白碑。石碑上什麼字也沒有銘刻,其設計核心正體現了相同的理念:濟州四.三至今仍是一段無法被完整命名的歷史。

然而,從另一個層面來看,政府之所以採取這樣的態度,根本上是出於現實政治的考量。正如前述,事件過程中確實存在南勞黨勢力的介入,再加上近年來新右翼勢力與歷史否定論者聲浪的崛起,使得韓國社會至今仍難以就濟州四.三達成共識。即使在民主化過後,對濟州四.三的真相調查已經經過了20多年,歷任總統也在每年的4月3日到濟州島發表道歉談話,但政府對於四.三的官方界定仍然只停留在曖昧的「國家暴力」,以及「無辜受害者」的抽象形象,而對其具體歷史脈絡的呈現則仍付之闕如。

直到今日,國際社會對於「過去清算」大致有幾種典型模式,一種是以司法制裁為核心的處罰型清算,如二戰後聯合國針對德國納粹戰犯進行的紐倫堡審判。另一種則是以社會和解為目標的非司法性清算,如南非「真相與和解委員會」所體現的,加害者與受害者和解模式。

與台灣相似,因為濟州四.三事件的社會定位曖昧不明,在此情況下,韓國盡可能取得社會最大公約數,即不對加害者追加責任,也盡量避免事件中的抗爭層面,並以「受難者論」為基礎展開的查明真相與回復名譽運動。

正是這種淡化政治意識形態和加害結構,並以受難為中心的和解與共生等模式的提出,才推動政府有限度的承認責任、回復受害者名譽並作出正式道歉。

➤作為「濟州共同體」的濟州四.三書寫

作為推廣濟州四.三歷史的科普讀物,《濟州四.三:跨越沉默,讓真相走向世界》一書架構完整,內容淺顯易懂,卻不失深度,並兼顧多重視角來理解這段歷史,非常適合入門者閱讀。

全書大致可分為四個部分,首先第一章〈歷史—從那天開始的2762天〉是介紹濟州四.三的時空背景與事件始末。其次是第二章〈尚未結束的歷史—從那天之後,到今日為止〉,細緻梳理事件之後,長期遭到官方封鎖與污名化的歷程,並描述直至韓國社會解嚴、邁入民主化體制後,真相才逐漸公開、正義逐步回復的過程。

第三部分則是第三章到第十二章,其特色在於透過特殊的書寫方式,將多年來作者許湖峻所蒐集的濟州四.三受難者與遺族的證言,編織進他親身踏訪濟州各地歷史現場的旅程之中。

最後一章〈正名—誰來呼喚我們的名字〉則是承接第二章的內容,強調濟州四.三的平反與正名仍是一項進行中的課題。

當今的濟州島已是國際知名的觀光勝地,但作者試圖將讀者帶回事件發生的時空脈絡,讓人一邊沿著偶來小路等知名路線欣賞美麗的自然風光,一邊喚起那些被掩藏在風光景點背後的傷痕與記憶。

從城山浦的豁口、西歸浦的正房瀑布,到摹瑟浦的舊日軍機場、翰林月令里的倖存者住所,再到別刀峰、北村、觀德亭與濟州市區的歷史現場,這些風景區都是今日到濟洲旅遊的觀光客們眼中最賞心悅目的景點,卻也曾是濟州居民們面臨屠殺和抵抗的最殘酷的見證空間。藉由這樣的路徑書寫,作者希望提醒旅行者與讀者,在享受濟州島的自然與文化之際,也別忘記濟州四.三所留下的傷痛記憶。

此外,還有一點值得注意的,是貫穿此書書寫的重要精神,即強調濟州地區主體性的「濟州共同體」概念。

「濟州共同體」一詞並非出自某位特定學者或單一著作,而是自1990年代以來,在韓國社會開始重新審視濟州、學界逐步展開濟州四.三研究的過程中,自然而然形成的看待濟州的概念。此一概念凸顯了濟州作為韓半島邊陲及島嶼地理環境的特殊性,以及在此背景下島民所孕育出的集體記憶、共同意識和生活方式。

隨著濟州四.三真相調查運動與民主化進程的進展,特別是在2000年代《濟州四.三特別法》制定的討論中,「濟州共同體所承受的創傷」的說法,逐漸成為官方與韓國社會的共識。文學與藝術領域也常以「濟州共同體」指稱島民在歷史創傷中展現的集體記憶與認同,例如透過村落的互助傳統(如濟州的兩班階級或海女共同體)以及對濟州四.三集體創傷的再現。作者許湖峻正是承繼了這樣的精神,以「濟州共同體」的視角撰寫本書,試圖讓讀者在理解歷史的同時,也能感受到濟州島民的集體經驗與主體性。

與既有的韓半島中心史觀相比,立基於「島嶼共同體」的視角,許湖峻在書寫濟州四.三的歷史時,拒絕將濟州四.三單純視為冷戰格局下,南北韓對立所發生的邊陲衝突,也不僅將島民描繪為國家暴力的無辜受害者。相反地,他透過以濟州島史為中心的框架,更加凸顯濟州社會的歷史能動性,並將濟州四.三置於更廣大的抵抗傳統和歷史系譜之中。

誠如書中所強調,即使不追溯到遙遠的高麗時代,在近代初期有對抗中央政府的房星七和李在守為首的抗爭,在日本殖民時期也有海女、學生和工會等蓬勃的抗爭歷史。作者藉此凸顯濟州四.三並非孤立的歷史偶發事件,而是於濟州社會歷史經驗的延續。

總結而言,「濟州共同體」論視角的重要性,在於它為四.三事件的記憶提供了一種超越受害敘事的框架。若僅以「受難者」的身分來界定濟州島民,雖能追究國家暴力的責任,卻容易將島民固定在被動、沉默的位置,難以凸顯其能動性與歷史性。

相反的,島嶼共同體論的敘述方式,不僅重新揭示了濟州島民在漫長歷史中持續進行的抵抗、協商與生存實踐,更讓濟州四.三不再只是國族受害史中的附屬篇章,而是一段具有自我發聲權的島嶼歷史。正是在這種敘事轉向中,濟州島得以走出長久的沉默,能以具有行動力與主體性的共同體身分,進入韓國社會的公共記憶。●

|

|

|

作者簡介:許湖峻 《韓民族日報》資深記者。出生於濟州。一九八九年成為記者後,冥冥之中注定了他與四.三的相遇。過去三十多年來,作者致力於研究四.三真相及其所代表的意義,他透過研究與採訪,努力揭露四.三的真相,這也讓他獲頒濟州四.三和平基金會第一屆四.三新聞獎(2022)的最高榮譽。過去的採訪與研究,成為撰寫本書的基礎。 作者跨越地區史、韓國史的範疇,關注美國於四.三中的角色與責任、四.三於世界史中的意義等,並於濟州大學取得政治學博士學位。曾出版《希臘與濟州,悲劇的歷史及其後》(2014)、《四.三,借問美國》(2021)等著作。迄今,仍持續不斷地寫作。此外,他還將《現代社會與種族滅絕》(合譯,2005)、《二十世紀的大屠殺與種族滅絕》(合譯,2006)等書籍翻譯成韓語,並參與了濟州四.三研究所出版的《從墳墓中活過來的四.三受刑人》(2002)、《陰影中的四.三》(2009)、《四.三與女性》(全五卷)等多部記錄四.三倖存受難者口述歷史的工作。 |

濟州四.三:跨越沉默,讓真相走向世界

濟州四.三:跨越沉默,讓真相走向世界

在金草葉的短篇小說集《剛剛離開的世界》中,有一個我始終無法忘懷的一篇,名為〈長久的協定〉。那是一個詭異而怪麗的故事,講述移居異星的人,只要年齡屆滿幾歲以上,便會陷入癲狂最終死去,然此並不是沒有解法,只要食用當地的某個植物即可。

在金草葉的短篇小說集《剛剛離開的世界》中,有一個我始終無法忘懷的一篇,名為〈長久的協定〉。那是一個詭異而怪麗的故事,講述移居異星的人,只要年齡屆滿幾歲以上,便會陷入癲狂最終死去,然此並不是沒有解法,只要食用當地的某個植物即可。

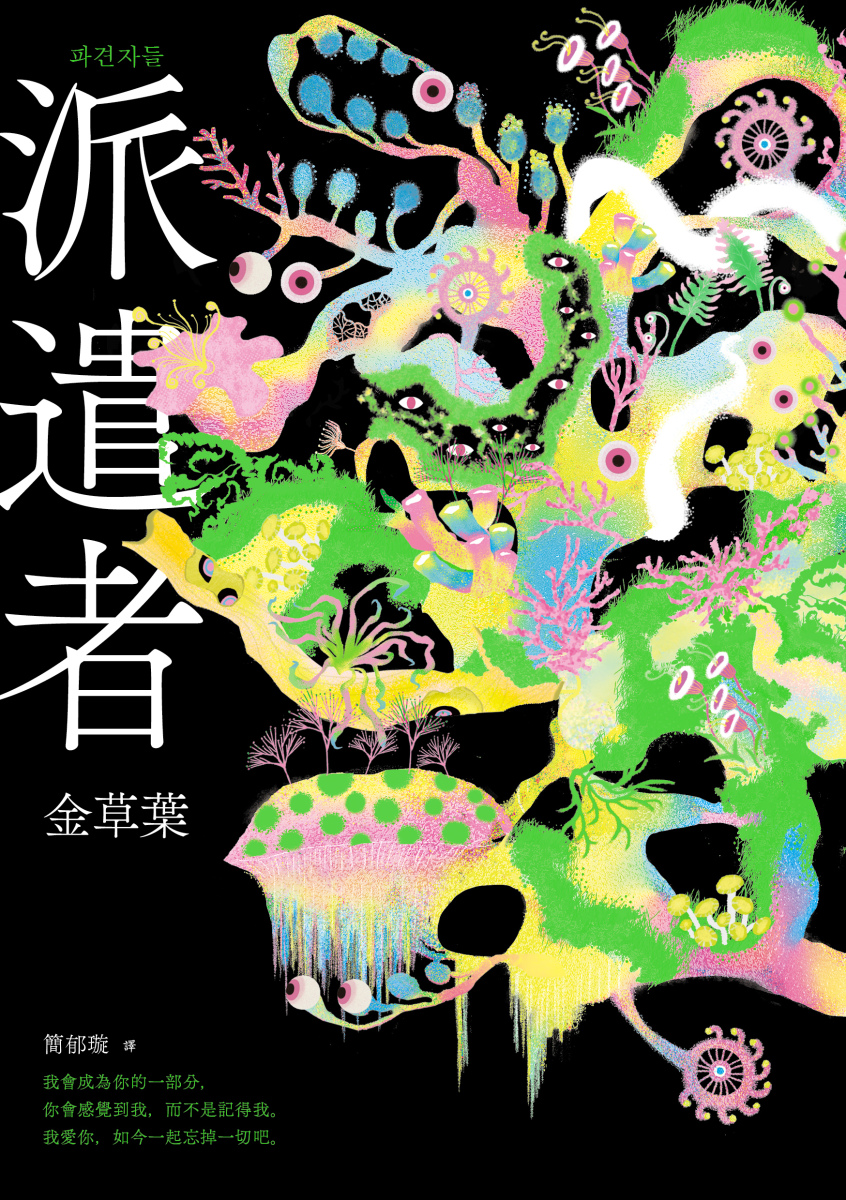

派遣者

派遣者

人物》為何左外野是最佳觀賽位置?訪陳子軒談《運動反派的告白》

鬱熱的台北午後,倏然下起雷陣雨,雨水沿著街角咖啡館的屋簷嘩嘩落下。正愁是否大雨阻路,下一秒陳子軒就踏著輕快的步伐推門而入,看來今日的採訪不必「領雨票」(take a rain check)、改天再約了。

擔任球評、在國立體育大學體育研究所任教的陳子軒,長期耕耘台灣較冷門的體育時事評論,去(2024)年甫獲卓越新聞獎的「新聞評論獎」,今年將網路專欄文章集結出版為《運動反派的告白:左外野方向的逆轉思潮》,試圖挑戰運動賽事主流的英雄敘事與習以為常的觀念,揭開在榮耀與光環之外,隱而不顯的權力運作結構。

從守在電視機前的球迷,到上電視轉播賽事的球評;從研究運動與媒體的發展,到成為許多運動員的老師,陳子軒娓娓道來自己對體育活動的熱愛,以及始終與當代體育產業扣連的生涯道路。

➤球迷生涯的初始

談到體育的啟蒙,陳子軒毫不猶豫提起受日本教育、熱愛棒球的外公。記得很小的時候,外公就會帶著他一起玩傳接球。擔任河合鋼琴廠長的外公,赴日本出差時也經常帶回日本職棒球員的簽名球。在外公的影響下,陳子軒對棒球自然耳濡目染。

外公瘋棒球,不只是嘴上說說而已,陳子軒回憶與外公守在電視機前觀看1983年亞錦賽的臺日大戰,九局下半趙士強的「再見漏接」,讓中華隊輸掉比賽,差點無緣隔年的洛杉磯奧運。平常冷靜嚴肅的外公當場氣得怒髮衝冠,差點砸了電視。運動賽事激發的強大號召力,開啟了陳子軒與棒球、體育的不解之緣,更使他早早觀察到在競賽的表層下,暗藏著的臺日歷史糾葛。

中學階段的陳子軒其實也是個棒球小將,進入臺大後嚮往加入校隊,但因實力差距未能選上。不過他在壘球新生盃表現優異,而被壘球校隊延攬。

熱衷運動之餘,陳子軒一直都對傳播媒體很有興趣,考大學時以政大新聞系為目標,但沒想到聯考分數高過預期,便進了臺大。自嘲數學不好的他,在經濟系撐到大四那年,臺大新聞所首次開放甄試,這回他抓住了機會,上榜後先到TVBS去打工。

在新聞台訂便當、送稿之餘,陳子軒向總編輯毛遂自薦,表明願意協助處理體育新聞。就這樣,他開始接觸體育新聞的編輯工作,統整每日運動大事,濃縮成兩分鐘快報,在晚間新聞時段播出。

1998年,在前輩引薦下,陳子軒進入成立不久的緯來體育台做外電編譯,正式踏入體育媒體圈,認識了更多圈內人士,包括人稱「曾公」的資深棒球球評曾文誠,誰也沒料到這為他往後的球評職涯埋下伏筆。

➤站上講台,也坐上主播檯

陳子軒正式擔任球評已是十多年後,那時他已在美國取得傳播學博士,回台陸續在世新新聞系、國體大任教,開設運動與媒體、運動社會學等課程。

2013年,數位新媒體平台MyVideo取得美國職棒與職籃的轉播權,在ESPN進行轉播工作的曾公無暇協助,但他沒有忘記多年前共事的陳子軒,並推薦他擔任球評。這是陳子軒首次轉播美國職棒。MyVideo可說是台灣最早嘗試播放運動賽事的串流平台,可惜在當時還過於前衛,績效不佳。兩年後MyVideo停止轉播,但陳子軒的球評生涯並未因此停下。

2013年ESPN被併購改名FOX體育台,陳子軒再次受曾公邀請加入,這一待就是到2020年,經歷每週轉播10場MLB賽事的盛況。之後,FOX撤出台灣,緯來體育台接手大聯盟轉播,陳子軒兜了一圈轉移緯來,回到球評生涯的起點。

細數過往,陳子軒語氣沉穩,清楚記得每個職涯節點的緣分與抉擇,如何引導他走到今天。宏觀來看,他的球評轉播經歷,恰好折射出當代台灣體育媒體的發展史,陪伴廣大觀眾在螢幕前一同見證運動舞台上振奮人心的時刻。

2024年盛夏,他在華視播報巴黎奧運開幕式。塞納河上的表演絢爛奪目,融合法國文化與歷史,他認為是歷來最佳的奧運開幕式。同年冬季,他隨緯來團隊前進東京巨蛋,親眼目睹中華隊不可思議的世界12強棒球錦標賽奪冠瞬間,贏得近年台灣棒球史上最重要的勝利。

陳子軒被安排轉播四強賽與冠軍賽,是因為他熟悉國外選手,怎會料到中華隊一路披荊斬棘,成為這兩場賽事的主角,讓不常轉播本國賽事的他,也深受Team Taiwan的情感渲染。

今(2025)年2月的WBC棒球經典賽資格賽,則是讓陳子軒最緊張的一次轉播,「尤其最後一場跟西班牙決戰,我記得孫易磊上來投球,控球不是特別穩,但最後安全下莊,那時候真的是播到發抖……」回想起轉播當時的焦躁不安,若甫獲得十二強冠軍的中華隊,未能搶下資格賽的名額,想必所有人都很難接受吧

坐上主播檯前,陳子軒原本就廣泛觀看各國、各類運動賽事,學生時期他甚至曾排開所有週一的課程,只為了熬夜看美式足球,也關注在台灣較小眾的冰球。

他也樂於下場親自挑戰,留美時接觸地板曲棍球的記憶格外深刻。有一次他擔任守門員,光是身穿頭盔護具,早已滿頭大汗,更別說得在場上移動了。運動賽事固然是充滿趣味與未知的視覺娛樂饗宴,但若沒有在棒球場上實際從三壘傳球一壘的經驗,怎能知道處理內野滾地球有多麼棘手?沒有在足球場上親自嘗試過停球,又如何體會全力衝刺之餘還得傳控、甚至凌空抽射的困難?

陳子軒認為,實際上場得到的身體經驗與感知,也許才是體育活動的奧義與精神之所在。

➤從電影開始的運動評述

鳴人堂給予相當大的撰稿自由,讓陳子軒得以發揮任何題目,探討各類體育話題、時事。2021年許伯崧卸任鳴人堂主編,陳子軒轉往《報導者》持續筆耕,繼續觀察、書寫場外種種面向對於運動場域的影響。

體育文化評論目前在台灣仍相對少見,政大新聞學者劉昌德、成大歷史學者謝仕淵、資深球評曾文誠,都是陳子軒尊敬的先驅,但他更希冀能夠秉持批判思辨,提供另類思考,建構屬於自己的書寫風格。

求學時期社會學、媒體批判、文化研究的學術訓練,讓陳子軒養成了批判思維與觀點,是書寫評論的主要基礎。但他也盡量避免使用太過學術的詞彙,希望能更貼近大眾。

➤人性書寫映照時代

回顧陳子軒多年來的運動評論,以形形色色的運動現場或新聞事件為主軸,包括疫情的影響、運動產業與在地社區/社群的互動、國際地緣政治與運動競賽的共構關係、性別平權、運動員心理健康等豐富議題,勾勒出複雜的社會脈絡,剖析背後的文化、歷史、經濟與政治意涵。

「運動競技本身是有深度的,不只是一場數字堆疊出來的比賽而已」,陳子軒借力社會學、文化研究的透視鏡,細究挖掘運動賽事場內場外、過去現在的故事意涵。

例如職業足球圈的巴塞隆納和皇家馬德里兩隊互為世仇,廣為人知,但場上張力指向的其實是西班牙加泰隆尼亞地區、馬德里中心主義之間長久以來的衝突。尤其佛朗哥將軍獨裁時期打壓加泰隆尼亞的歷史淵源,更讓兩隊賽事多了政治意味。

又或者,棒球迷觀賞紐約洋基、波士頓紅襪同場較勁,若知曉兩隊因貝比魯斯魔咒結下的樑子,紐約與波士頓兩座城市之間的歷史背景,就能享受運動競技以外的另一番興致。除了寫作之外,陳子軒在播球時,有時也會為觀眾補充相關歷史知識。在他的視角下,分析一場比賽不能只靠數字堆疊,還具有歷史與人性的溫度。

➤站在「左外野」的烏鴉

另一方面,受到香港理工大學李峻嶸老師的「運動公社」啟發,陳子軒開設了臉書社團「左.外.野 The Leftfield:運動、社會、文化、性別、媒體論壇」,作為拓展運動議題討論的園地,並將名稱融入他的兩本著作書名。「左外野」呼應他最喜愛的棒球運動,也可別具巧思地轉換為左派、場外、在野的精神,點出運動社會學者的自我期許。

進一步推敲左外野內涵的三種視野,均以非主流自居,但陳子軒原本並未覺得自己有多麼「反派」意識。「直到有幾次收到負評,對於我彷彿是『reality check』(認清現實的教訓)——雖然覺得自己寫得很有道理,但並非所有讀者都同意你的看法。」

尤其是反省中職啦啦隊意義、逆風討論不希望美國職棒小熊隊奪冠、批判黑豹旗賽事中學生運動員權益等篇章,更在網路留言區引起激烈討論。陳子軒雖然自認言之有理,無意間卻成了別人眼中不吉利的烏鴉。

評論書寫引來的負面回饋,讓陳子軒更清楚覺察到自己所處的「反派」位置,畢竟他的書寫觀點不跟風主流。但面臨讀者反應不如預期時,則提醒他需要重新審視觀點,更謙卑地看待他人的意見,因為改變也不是一夕之間就能發生。

➤從自己出發,再回到自己

英國《衛報》、美國《紐約時報》等對於運動賽事、場外議題的報導,是陳子軒書寫評論時的重要參照。近年他參加運動社會學的國際學術社群活動時,也發現性別相關主題論文豐富、討論熱絡。對照台灣的情況,陳子軒直言,「我覺得目前台灣運動圈公共討論最大的盲點,是在性別這一塊。」

陳子軒不諱言,身為生理男性,自己能對運動與性別議題有所思辨,是很幸運受到同為運動社會學者的妻子姜穎的啟發與影響。兩人不管在日常對話或學術出版上,常針對性別議題相互交流,甚至陳子軒關於職棒啦啦隊的評論意見,也有許多是源自於姜穎的田野研究。

訪談最後,陳子軒提到新近出版的小說《蕉葉與樹的約定》,背景涉及1925年赴日比賽的能高野球團,將棒球鑲嵌在一個關於殖民、階級、身分認同的故事裡。陳子軒認為,這是個跨世代記憶與對話的精彩作品,也恰好扣合他在播球時曾說過的:「棒球就是一項從家出發,再回到家的運動」,讓他深感共鳴。不論是運動自身的專業、抑或是衍生的議題層次,最終都是繞回來,傾訴了生活周遭,以及自己的一切。

驟雨停歇,步入大學校園,水窪錯落跑道、球場,前來運動的民眾漸漸多了。陳子軒抬頭仰望,也許他想起了過往校隊的練球點滴,求學時認識的前輩同好,凝神觀看的某一場比賽瞬間,也或許他正默默期許,台灣的運動產業在歷經挑戰後,也能雨過天青。●

作者:陳子軒

出版:堡壘文化

定價:450元

【內容簡介➤】

作者簡介:陳子軒

威斯康辛大學新聞與大眾傳播博士,國立體育大學體育研究所教授,台灣運動社會學會理事長。主持多項國科會運動與媒體研究計畫,並在課餘擔任美國職棒MLB及棒球國際賽球評。研究專長為運動社會學、流行文化與媒體觀察。除了以球迷身分關注運動場內,更致力研究場外種種面向對於運動場域的影響。合譯有《聰明看棒球:一本讓你變成棒球達人的書》,並著有《左・外・野:賽後看門道,運動社會學家大聲講》一書。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量