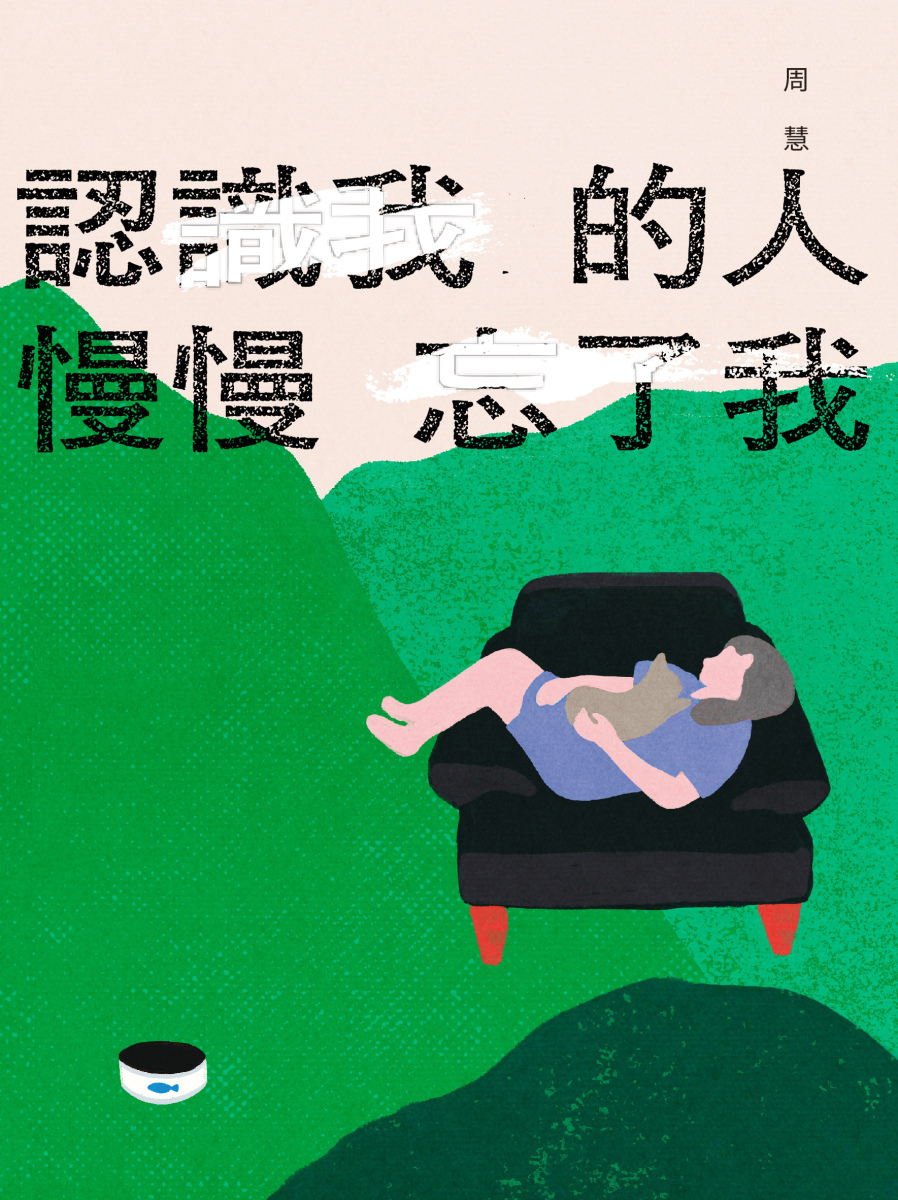

話題》在洞背村,你可以選擇只做芒草中的一團陰影:周慧《認識我的人慢慢忘了我》編輯手記

我去過洞背村。

當《認識我的人慢慢忘了我》編輯工作已抵中途,我再無法按捺這個秘密,只好在上一件公事與下一件之間,強裝淡定地把這件事透露給周慧——那個隱居洞背村10年、因此寫成這本散文集的作者。其實也算不上祕密,只是記憶隨著身體到處遷徙,而慢慢溶成一團,像冷凍過久的水餃,不留神就煮得融爛,而不知如何端上檯面。但在某個時刻,許是味道、溫度、或某種天氣,讓這段記憶自然浮出,才敢確信說出:我去過洞背村。

不只去過,我還在村裡住過幾天,甚至跟隨一群陌生人夤夜攀山,追新年日出,喝清早第一壺險些失敗的乾草秆煮咖啡。於是,在語句調整和錯字修改的空檔,兩個不務正業者——作者和編輯——非常默契地放下手頭事,一來一往,開始交換印證彼此記憶:

「我只看過那一次日出。」

「可惜找不回爬山的照片了。」

「是元旦第二天嗎?」

「應該是!我記得很冷。」

「你看,這是虎皮(周慧的貓)嗎?牠當年幾歲了?」

➤在洞背,周慧放下了什麼?

洞背,一個位於深圳、但偏遠到當地人也未必聽過的村落,坐山面海。周慧至今仍住在那裡。自40歲離職後,她既沒有重新找工作,也不回去故鄉湖南,而是從深圳的市區搬到偏郊,開始一個人的低度生活,如是10年。

10年是怎樣的時間尺度?一個小學生預備或已邁入大學,曾經新開書店髹過牆面早已開始剝落,10年前創的業、10年後已有或大或小的收成(也許是虧損)。對於周慧而言,10年是一本書,是她在50歲時交出的這本《認識我的人慢慢忘了我》。

人們常說十年如一瞬,回頭望去的第一眼,免不了計算得失。而若你打開這本書,會發現周慧的10年,竟很難用高低、成敗、得失來概括,因為那是由日常間的陣痛、慾望、乏力與欣喜構成的。洞背村之於周慧,如同中轉站,讓她卸下高壓社會裡人人稱羨的一切,包括打拚20年換得高薪資、一套市區的房子(以及房貸)、以及能者多勞勞者生財的迷思——誰說生活一定要這樣過?誰說人一定要被記得、被使用、在巨型機器中被安放得宜不突兀,才能彰顯人的價值?

放下,或說清空這一切後,周慧就「好」了嗎?並沒有。

正因如此,這並不是一本心靈成長書,也無法成為一種lifestyle。儘管在編輯過程中我曾想過,或許心裡有傷的人來讀這本書,可以從中找到一絲寬慰;但到下一頁,周慧外暖內冷的語言就終止了這一念想——沒有工作的生活,其實不容易。比起經濟上的壓力,讓人更感壓抑的,是身處邊緣的失能感:「像這樣停滯不動的陰天,上個鐘頭跟下個鐘頭一模一樣,上午和下午沒有區別,處在這樣的真空裡,人僅有自身,時間有多無聊,我就有多無聊。」

我問自己,如果想蜕去工作的外皮,要經歷如此綿延長久的內心波動,真的敢嗎?答案至今還在搖擺。因為知道,那層工作的表皮之下,粘連著的其實是無數次規訓,是小半生裡,或多或少組成過我的事物。

➤寫作是一件高貴的事

好在,這團黑雲過境時,周慧開始動筆了:

「她突然產生了寫作的念頭,她覺得寫作是一件高貴的事,能使自己從沉湎裡浮出來,變成一個高貴的人;而且,寫作是一件武器,可以對抗任何事物。」

一開始吸引住我們的,是周慧這個人的故事——一個中年辭職、10年不上班卻找到全新生活方式的,奇蹟般的故事。但最後讓我們決定推出繁體版的主因,還是她獨特而精準的散文語言,以及文學生命在一個人身上靜默交織成型的過程——這件事本身。

如前所說,周慧的語言底色是冷的。儘管她也用強烈的方式寫下與貓的情感、過世親人的種種記憶,或是明亮跳脫的夢境,但她絕少抒情,只是把這一切赤條條地袒露出來。有時,她轉換敘述視角,把自己拉得更遠,彷彿在寫不關己的陌生人。也正因此,周慧寫下如日記般的散文篇章,雖照理說是極私密、個人的,讀來卻不讓人覺得被拒於門外。她用冷的底色召喚出私領域的內在經驗共通,如同開闢一條暗河,幽深卻不設迷障。

周慧的語言也是生猛的。她不切除自己的鄉音,反而是讓其自然融入文學語言,成為文本的一部分。因是,再三思量之後,除語義問題之外,我們沒有修改文中的用詞方式,也沒有為在用語差異上特別加註說明,以免攪亂散文節奏。

每個年代都有寫作者,試圖用當下的語彙,來回應數百年前的「詩意棲居」。周慧雖不曾這樣自道,但從生活到寫作,從她近乎詩的散文、到近乎散文的小說裡,都不難看出這一嘗試。她不僅在寫作中找到棲居之所(反之亦然),更有意識地抵抗詩意的各種庸常變形,於是她寫:「我不會告訴他們禾雀花在哪,我不會告訴任何人。只有幸運的人才能看到禾雀花。」

10年後,當我再次從周慧的文字中見到禾雀花,在陳年記憶中翻找到洞背村芒草間自己的影子,才欣然發覺已經成為過一個幸運的人。

➤她有她的草蛇灰線,你有你的

如果你沒有去過洞背,未來也不會去,沒關係,這完全無礙於你的幸運。

既然位於深圳的洞背,原來是「深圳」的相反,那麼,此刻身在台北的我,或是身在香港、東京、任何一個都市或郊外的你,或許都能夠找到自己的洞背村。這與生命境遇有關,與選擇有關:「都說,是過去的種種,推著你,來到在這裡的你。我在想,是從什麼時候開始,路開始分岔。」

10年前是怎樣從山頂走下洞背村的,我們都已不太記得。記得的是,偶爾路過幾乎遮天蔽日的芒草叢,夜路上從未聽過的不知名物種鳴息;是不是那天早上分過同一壺咖啡,預言了10年後兩地端著咖啡看稿的場景?當我讀到周慧這句時,忍不住聯想到,而笑了起來:

「那麼,這個傍晚我走山,走到天黑,上來煮了10個水餃,這件事,會是我未來的草蛇灰線嗎?」●

|

|

|

作者簡介:周慧 |

認識我的人慢慢忘了我

認識我的人慢慢忘了我

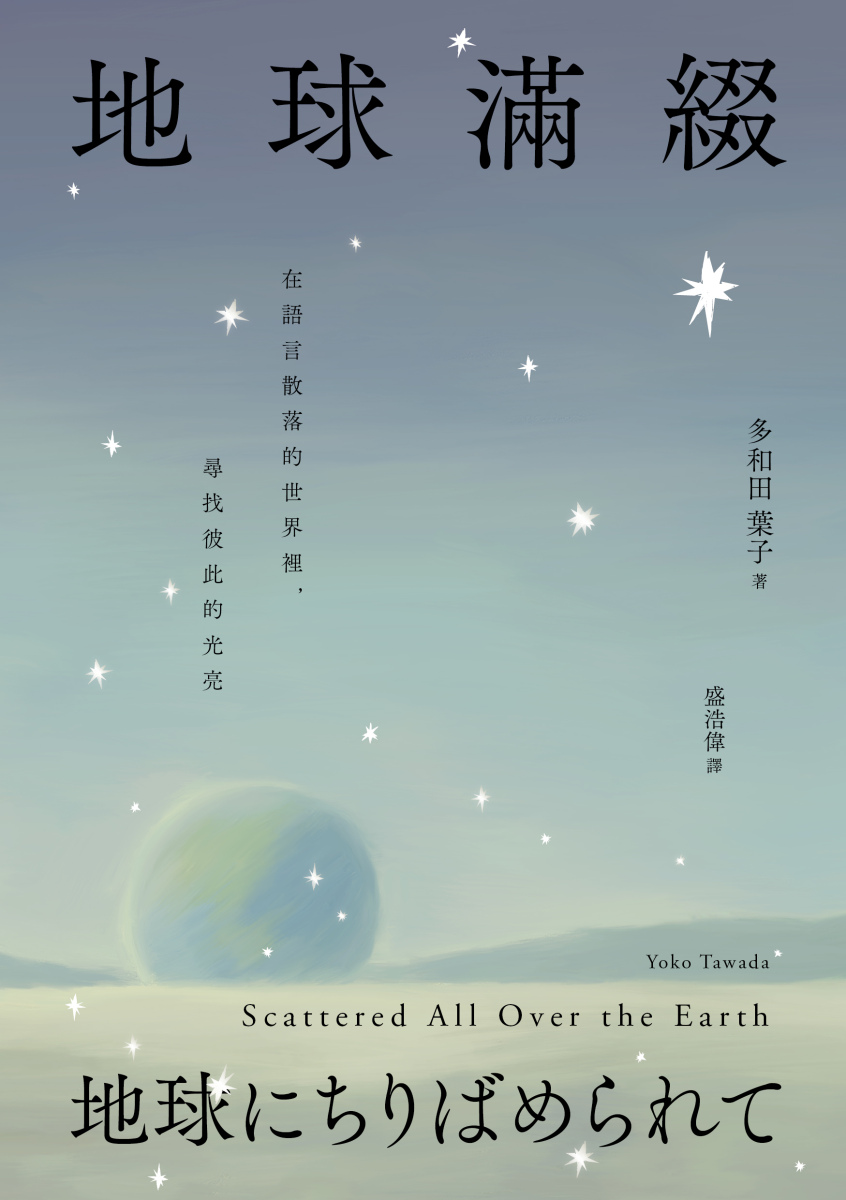

地球滿綴

地球滿綴

OB短評》#545從日常搭建時代的極品好書懶人包

●切、炒、觀、學

傅培梅、戰後臺灣與20世紀中華料理

Chop Fry Watch Learn: Fu Pei-Mei and the Making of Modern Chinese Food

金恬(Michelle T. King)著,魏靖儀譯,春山出版,580元

推薦原因: 知 議 樂

本書以一個精彩的故事為基底,告訴我們臺灣第一代料理女王傅培梅,如何一步步成為江湖盟主。但這個故事並非孤立存在,作者以其史識,加上女性史與飲食文化史的經緯線,織就了戰後臺灣的民生、經濟、娛樂,乃至政治的紋樣。其間佐以其美國成長環境中的傅培梅元素,又帶出了一個一個華人女性與烹飪、家庭,甚或自我之間的對話。揭示了這道時代所燉煮出來的高湯,如何添入異地的生活,帶來物質、文化,以及個人生命的本質影響。【內容簡介➤】

●二次建國

重塑美國憲法的關鍵時刻

艾瑞克.馮納(Eric Foner)著,鄭煥昇譯,衛城出版,520元

推薦原因: 知 議

聚焦南北戰爭後通過的第十三至第十五憲法修正案,描繪它們如何在政治角力中艱難誕生,又在歷史流轉中被詮釋與運用。這三條修正案不僅是自由與公民權利的根基,更成為今日眾多人權議題──如墮胎、同婚等──的重要法律依據。在堅固的法條與紛擾的現實之間,見識了律令與實踐間的複雜張力。不僅得以了解今之美國身後的軌跡,也能從「法的生命史」中,反思法治社會的質性。【內容簡介➤】

●緞帶

小川糸著,簡捷譯,皇冠,420元

推薦原因: 樂

細膩的筆觸,將生活降噪,留下靜謐的畫面,並勾勒畫面以外,日常之舉的心思。賦予鳥的身影與來去「緞帶」——聯繫人心的隱喻,使得那些無法掌控的失去所帶來的困難和枷鎖,不知不覺為清揚的飛行線條以及不加言說的駐留修復。生命的力量也靜靜地在一段段的因緣間伸展開來。【內容簡介➤】

●成為幽魂的總統

一段跨越三代的家族記憶與臺灣獨立運動往事

Where Every Ghost Has a Name: A Memoir of Taiwanese Independence

廖美文(Kim Liao)著,向淑容譯,春山出版,550元

推薦原因: 議 樂 益

這部美國台二代的「尋公冒險記」,不僅僅是一趟個人的尋根之旅,還帶出一位久違的台灣共和國臨時政府總統!親緣的糾葛、文化的衝突、認同的辯證、台灣的位置⋯⋯種種議題輪番出場,跌宕起伏宛如偵探小說。一部不容錯過、讓人換位思考的台裔書寫。【內容簡介➤】

●微瀾說

許榮輝著,初文,440元

推薦原因: 文 樂

日常的溫潤,以及縫隙間的被有意無意的過潮,所帶來的為難,皆在作者細膩的筆觸下顯現出一種恬淡卻無可迴避的無奈。互相的陪伴、相處的微妙張力、偶然的快樂,如同漣漪般,在時間推進與細微震盪裡擴散成生活的紋理,並長成生命的形貌。這部帶有散文質感的小說,輕柔勾勒出基層社會的樣貌,也折射出生命深沉的重量與溫度。【內容簡介➤】

●做繪本的人

Picturebook Makers

山姆・麥卡倫(Sam McCullen)編,顏銘新譯,大塊文化,750元

推薦原因: 知 實 樂 獨

本書邀你進入12位繪本名家的創作心流,窺探之樂百分百,卻也會讓你不知不覺腦力全開,陪著作者與自己鬥爭。從初始發想到完成,無數的可能性嗶嗶波波彈出來,又被無情地一一扼殺,直到剩下最後一個淒絕壯絕的劫餘者。搞創作的多狠人。【內容簡介➤】

●老樹的故事

從宗教、科學、歷史看古老植物與人類的關係

Elderflora: A Modern History of Ancient Trees

傑瑞德.法莫(Jared Farmer)著,周沛郁譯,日出出版,1000元

推薦原因: 知 議 樂

這本樹書太樹感,安穩從容,枝繁葉茂,人類與老樹的互動軼事輪番上場,遊走於神話、歷史、科學之間,宛如地表文明跑馬燈。作者規劃了一趟深不可測的超感之旅,時空與生命的奧秘呼之欲出,看了會想走入森林,抱樹接訊息。【內容簡介➤】

●您撥打給神的電話號碼是空號

徐珮芬著,啟明出版,450元

推薦原因: 設 文 樂

一如既往地俏皮、耍賴、蹦蹦跳,這些糖果屋文字是寫給大人的童話,鬼裡鬼氣的,讓人想起《聖誕夜驚魂》的狂歡。然而童話終究是cosplay,要換裝的,也就在那些短短的倉卒中,忽然露出了屬於詩的形而上惆悵。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量