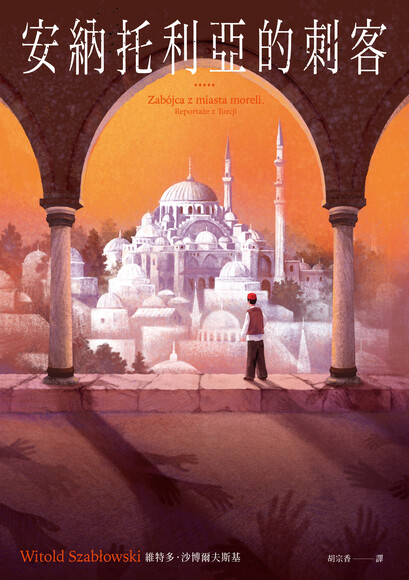

書評》被洗牌的生活,要去看著何方?讀《安納托利亞的刺客》

➤書寫巨變帶來的衝擊與掙扎

已經在衛城出版了3部譯作的維特多.沙博爾夫斯基(Witold Szabłowski),系列作品在線上書店被稱為「與波蘭說書人來一場探索威權與自由的冒險」。不過,如果想用比較親切的語言來介紹這位作家,我會說,這位波蘭記者的眼睛總在凝視著一些地方在面臨改變時所表現出來的掙扎。地方像人一樣,是可以掙扎的,儘管這些動態往往都是政局不穩作為形式與代價。

這些掙扎和挑戰其實距離我們並不遙遠,大多都發生在距今百年以內,而且都與兩次世界大戰和美蘇冷戰對於人類格局的大洗牌有關。我們並無例外地置身於世界的急劇震蕩之中,眼看著一些地方過渡到民主政體,也看到有些強化了集權統治,更看到無數區域陷入長達數十年的動蕩時期。

沙博爾夫斯基為我們帶來的,都是關於改變的人物故事,從這些片段當中,我們可以發現一個困局:如果說我們真的更了解世界上某些地方時,對於另一些就更為陌生了。

即使是那些地方處於亞洲也是如此,舉個例子來說,每當我們打開機票網站,對於想去哪裡旅行總有一些既定想像,至於其他地方,我們得下定決心來一場「說走就走的冒險」或是「趁(心態)還年輕去冒險一下」才會考慮。沙博爾夫斯基在台灣出版的第一部作品《跳舞的熊》立足於東歐,這是銀行餘額慘叫著愛我別走的地方,至於關於獨裁者以及他們的產地,也不是每個人都願意去闖蕩的。在這種時候,就得依靠記者無所畏懼的勇氣和技術了。

跳舞的熊與我們所面臨的困境類似。當三十多年前蘇聯解體時,保加利亞一些守著傳統的人們依然飼養著熊,並教會牠們跳舞(和喝啤酒……簡直是完美的生活),但當後來國家加入歐盟後,這種傳統變得違法。然而人們並不可以直接把熊放歸森林,牠們是由人養大的,沒有野外求生能力。

「自由是一場巨大的冒險」,沙博爾夫斯基以熊寫人,寫改變帶來的衝擊。全書最為尖銳的一個場景,在於這些熊們即使自由了,但每當感到不安恐懼或不知所措之時,會立即跳起舞來。我們可以理解為一種討好,也可以理解為舊秩序的根深蒂固。以人的方法來理解,也就是改變太過急劇時,我們會立即原地懷舊,描繪往昔的美好日子。(註)

➤在面向現代化的前沿,平民百姓眼中看向的世界

不過在《跳舞的熊》以前,沙博爾夫斯基的早期記者職涯其實是在土耳其渡過的。也許沒有太多人在打開機票網站時第一秒就會想起這個國家吧。但是出身波蘭的作者跟我們的想法顯然並不一樣。

我們手上這本《安納托利亞的刺客》是作者的第一本書,他曾在土耳其擔任實習記者,在當地採訪並收錄進本書的〈全是為了愛,姊姊〉獲得了國際特赦組織的人權議題獎,而他也是第一位順利採訪到行刺教宗的土耳其人的波蘭記者。當西方通過宗教文化、槍炮導彈與銀行制度邁向世界時,有些人的回應方法是成為刺客。

世界格局巨大而深奧,去理解它就像是宣傳語所說的,是一場「威權與自由的冒險」。但是沙博爾夫斯基雙眼始終在凝視的,是一般平民百姓,至於他們眼中所看向的世界,不是理論,不是數據,不是長期佈局,而是生活。其中一位受訪者說:「雖然我們的生活方式不同,但我們的問題是相同的——如何給孩子更好的未來,如何保障老人有尊嚴的死去,如何讓世界成為和平的地方。」

生活是相似的,我們可以用3個角度來理解《安納托利亞的刺客》。首先是面對改變時的掙扎,土耳其作為連接歐亞大陸的樞紐,從昔日的帝國變成了夾在美蘇冷戰中的尷尬位置,以及伊斯蘭世界面向現代化的前線之一,人們生活所迎接的挑戰可想而知的困難。

其次是西方化,我們在東亞過往百年同樣處於這樣的旋律當中,而位於歐亞邊境的土耳其碰到的刺激有著另一種劇烈的模式,其中包括宗教,也包括政體與性別議題,一位受訪者說:「我留鬍子,戴穆斯林的帽子,如果我去城裡你們就會朝我拍照!好像我是隻猴子!」

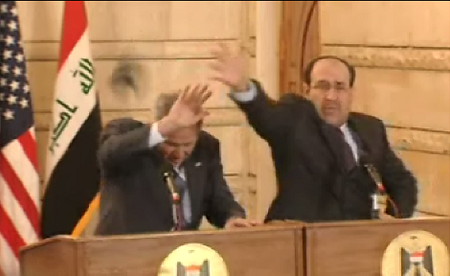

「我們穿牛仔褲,模仿你們拍的電影。但是你們卻不斷來到這裡,然後對我們嗤之以鼻。」從這段口述,延伸出了第3個角度,土耳其除了有行刺教宗若望保祿二世的刺客,也有向當時美國總統喬治布希丟出兩隻鞋子的人。(編註)

向人丟鞋在土耳其傳統裡是殺傷力不大但侮辱性極強的行為,這是面臨挑戰時最為直接的回應。熊不跳舞了,回歸最為原始的攻擊。又或反過來說,如果有人帶著異教、導彈和外幣來找你時,不是人人都打算好好坐下來談生意的。

世界並非只是一分為二,而是碎裂成無以數計的破片,並在這一百年不斷被洗牌切牌。又或者說,世界本來就是連綿到視野以外的碎塊,兩次大戰以後有些地區被整合起來,並向更遠處呼喊著加入或者滅亡的聲音。

生活並不知道能夠前往何方,一如生活並不是一張可以在網站買到的機票,不是有錢就能前往任何地方的簡單問題。土耳其的問題也是如此,「《民族報》刊登了兩名女性並肩站在及腰水中的照片。其中一人穿著包覆全身的穆斯林泳裝,只露出眼睛。另一人裸著上身。」書中引用的社論寫道:「這就是土耳其。」

➤生活不能化約成數據,以文學凝視掙扎間的迷茫與勇氣

我們似乎對某一個世界更為熟悉,而對另一個越來越陌生了。陌生導致遠離,遠離增強疑慮,疑慮可以上升為恐懼與排斥,而這也是如今席捲全球的保守浪潮的重要根源之一。

然而我們其實從以前開始對世界就是陌生的,這一直以來都是常態,但唯有生活是共通的語言,這套語言在沙博爾夫斯基筆下,是一種文學的體現。

因為生活在許多時候,都不是數據。當經濟學誤把人們視為「沒有人性的消費者,他們不是一個人,而是一個『偏好集合』(Preference Relation)時」(註),反轉過來的文學,其實就是在關注著活生生的人,他們在生活上的挫折與掙扎,有時迷茫,但更多時間展現出勇氣。

這些勇氣通過各式各樣的橋樑聯繫在一起,以這本書的主軸土耳其來說,沙博爾夫斯基寫道:「完美體現了我們在宗教和現代國家之間的拉扯。」當拉扯成為日常生活的一部分,不安與憤怒將會前往何方?

在沙博爾夫斯基最早期的這部作品裡,我們看見的,是採訪者與受訪者建立的連結。這些連結歷經了時間與空間,抵達了我們手上,讓我們得以有攀上這條大橋眺望風景的機會。讓我們去看看這個歷史悠久的國家怎麼面對挑戰,並在歷史與文學的倒影裡,回到自身所在的土地。

在面臨未知的恐懼時,我們心裡都藏著一頭隨時起舞的被馴化的熊,一些人選擇跳舞,一些人選擇成為刺客,一些人選擇不選擇。而我始終認為,在下定決心作出抉擇以前,沙博爾夫斯基教會我們的,是在力所能及的時候,先去凝視著那些在面臨改變時所表現出來的掙扎。●

|

|

|

作者簡介:維特多.沙博爾夫斯基(Witold Szabłowski) 沙博爾夫斯基長期關注威權轉型與人權議題。他描繪中東歐國家從共產鐵幕轉型到民主自由的名著《跳舞的熊》在全球激起廣泛迴響,並獲評論家譽為「宛如米蘭.昆德拉版本的《與狼共舞》」。 |

安納托利亞的刺客

安納托利亞的刺客

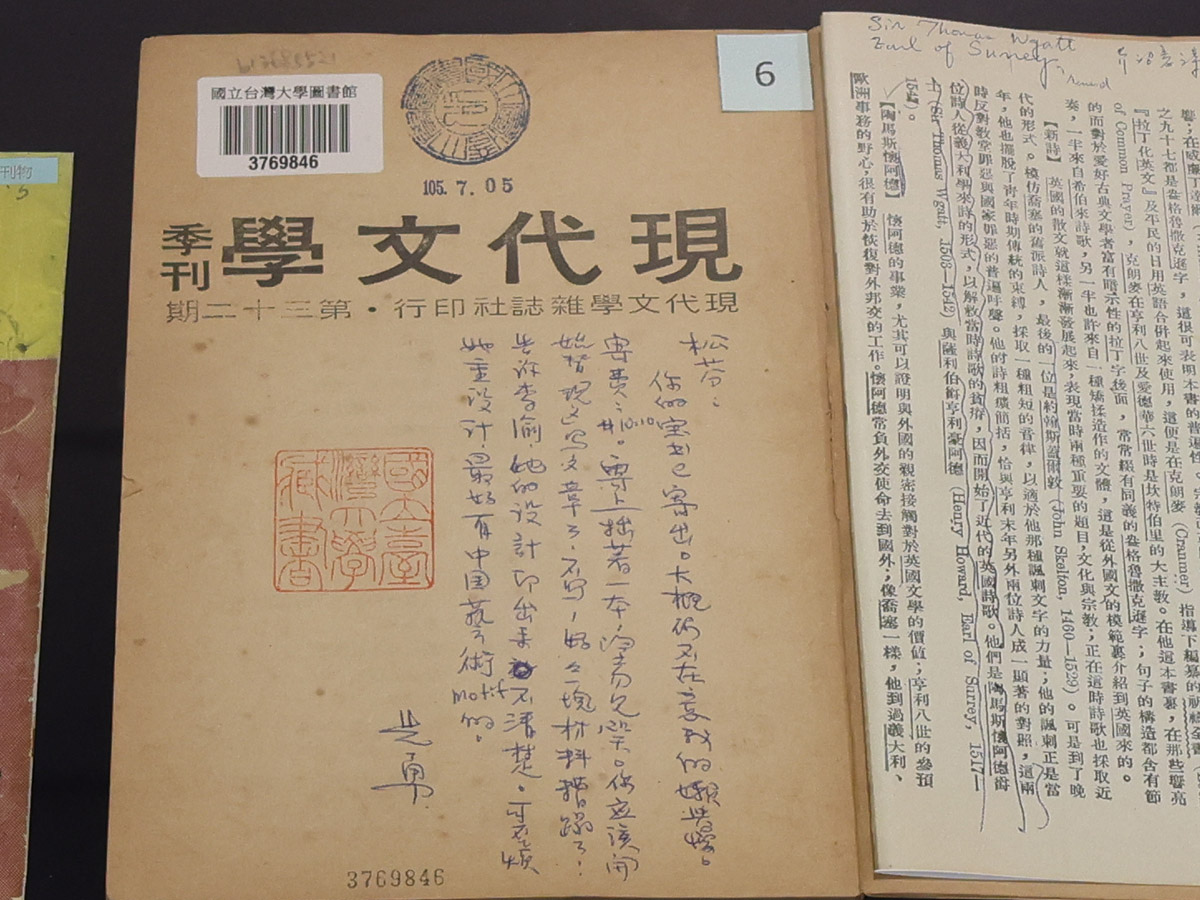

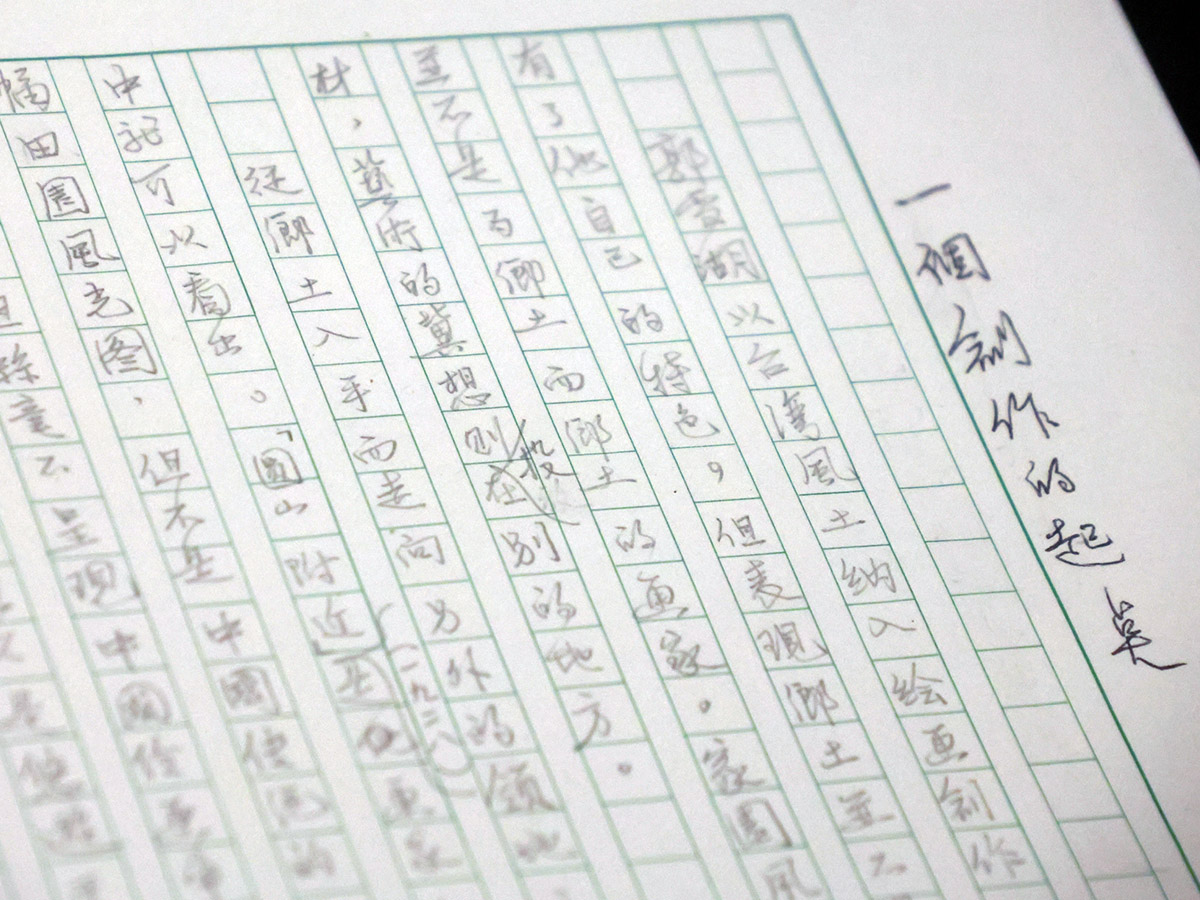

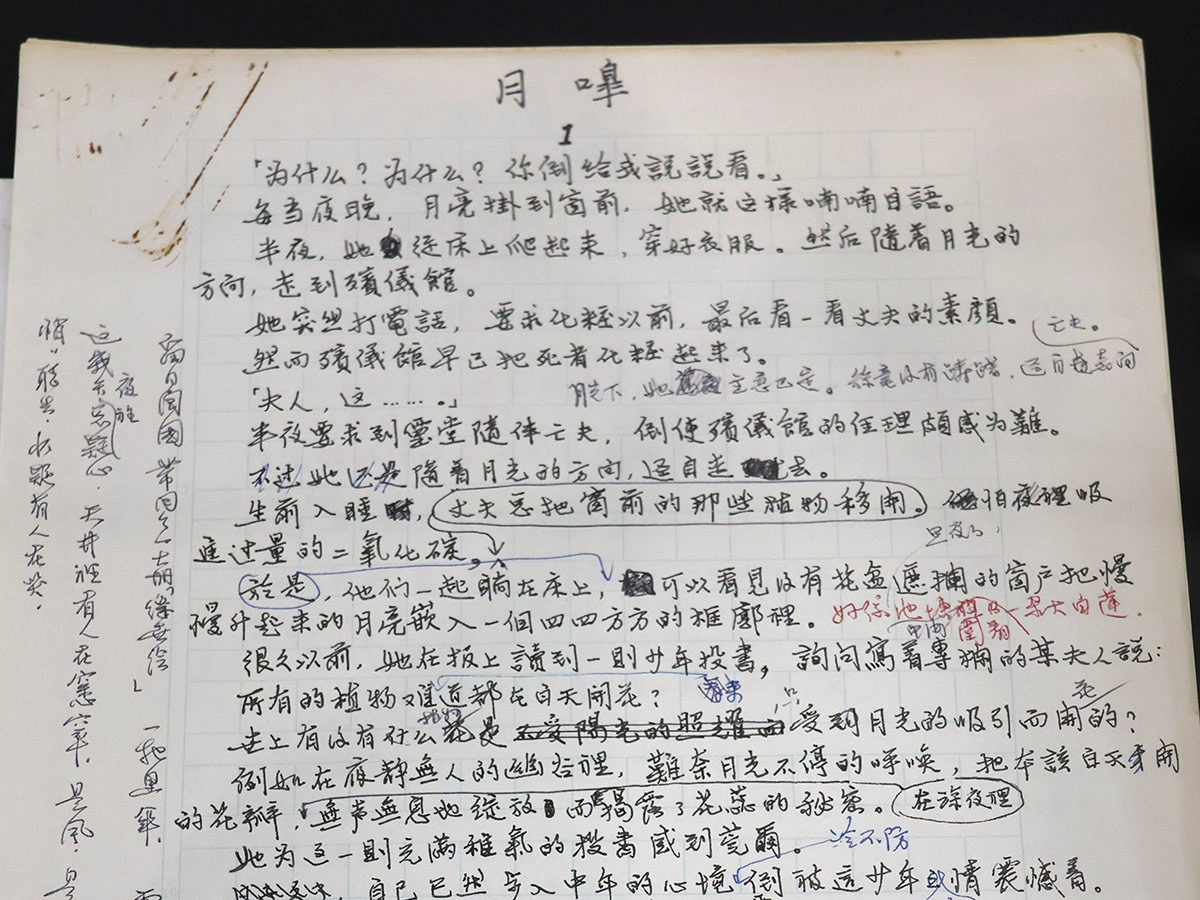

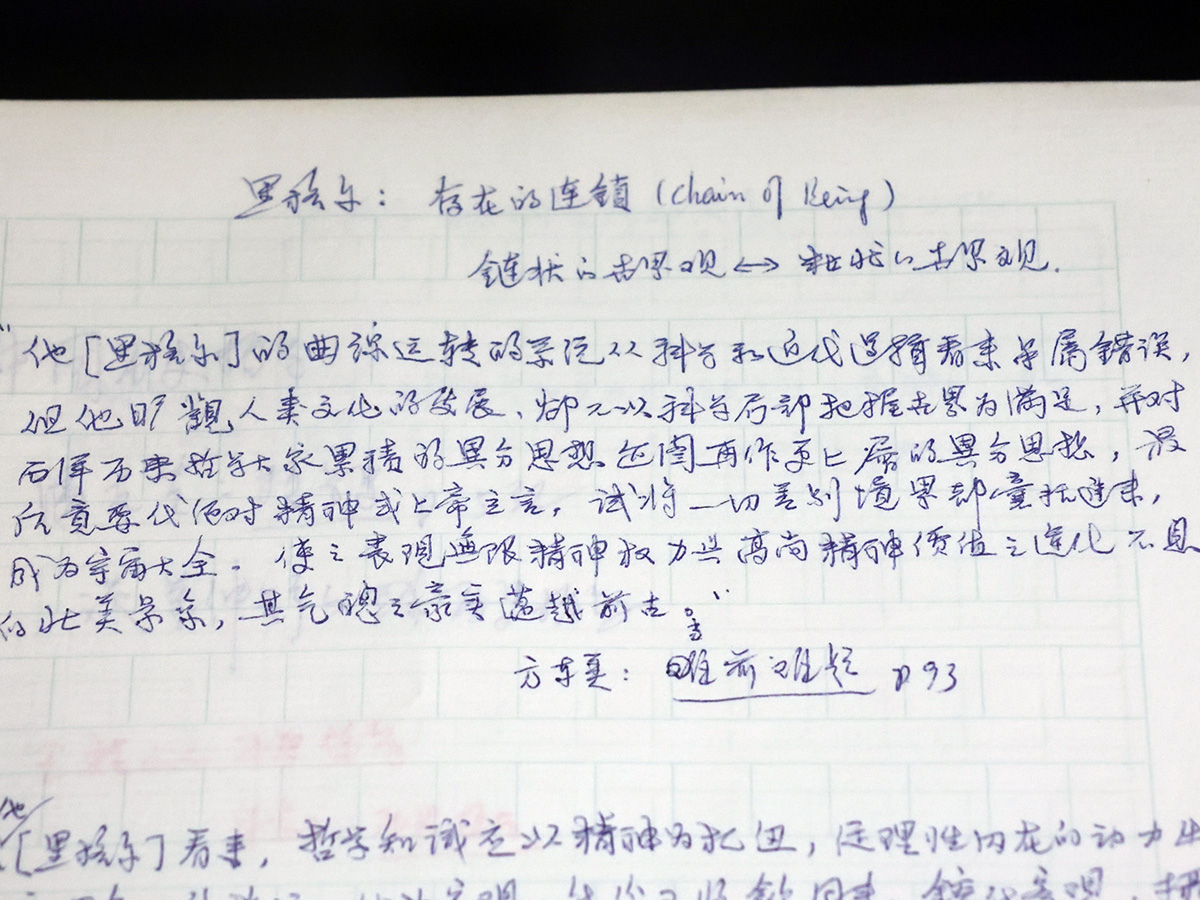

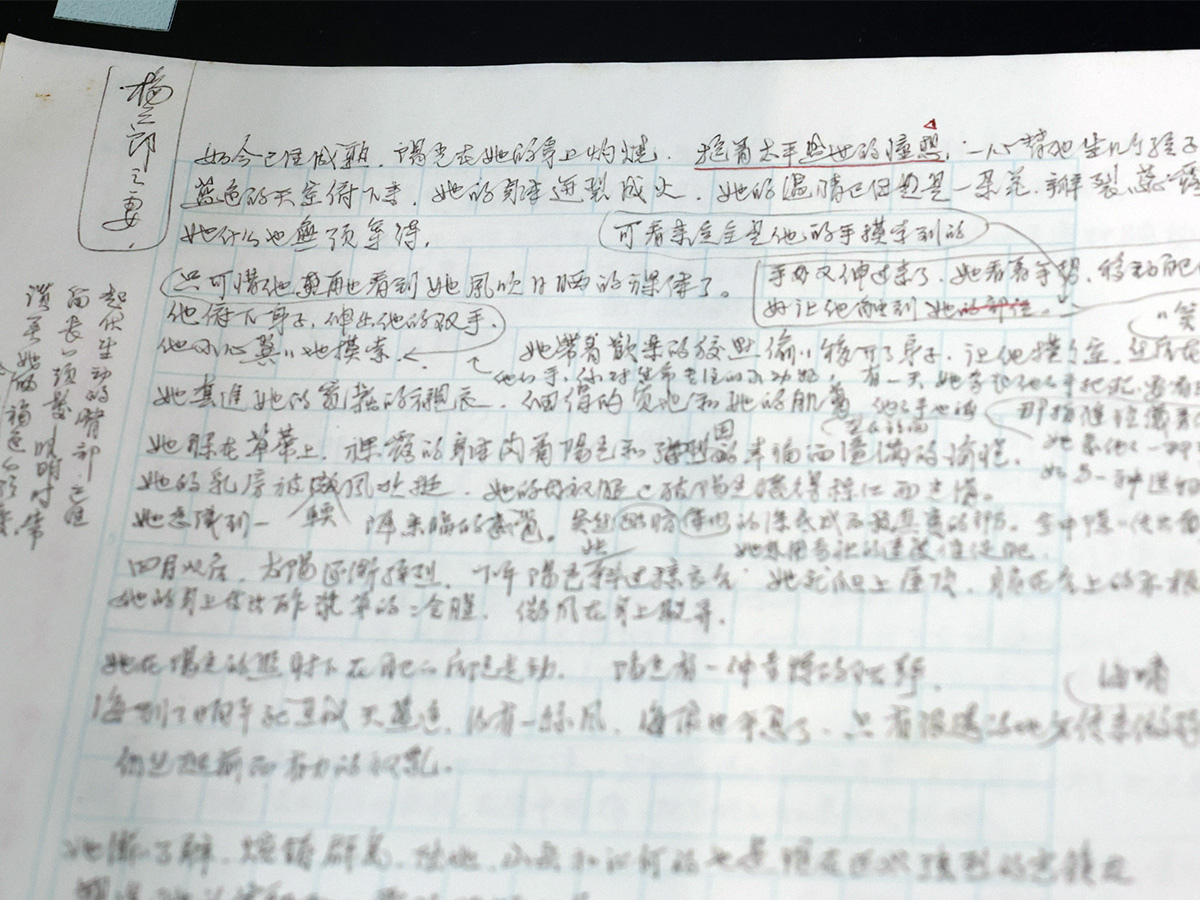

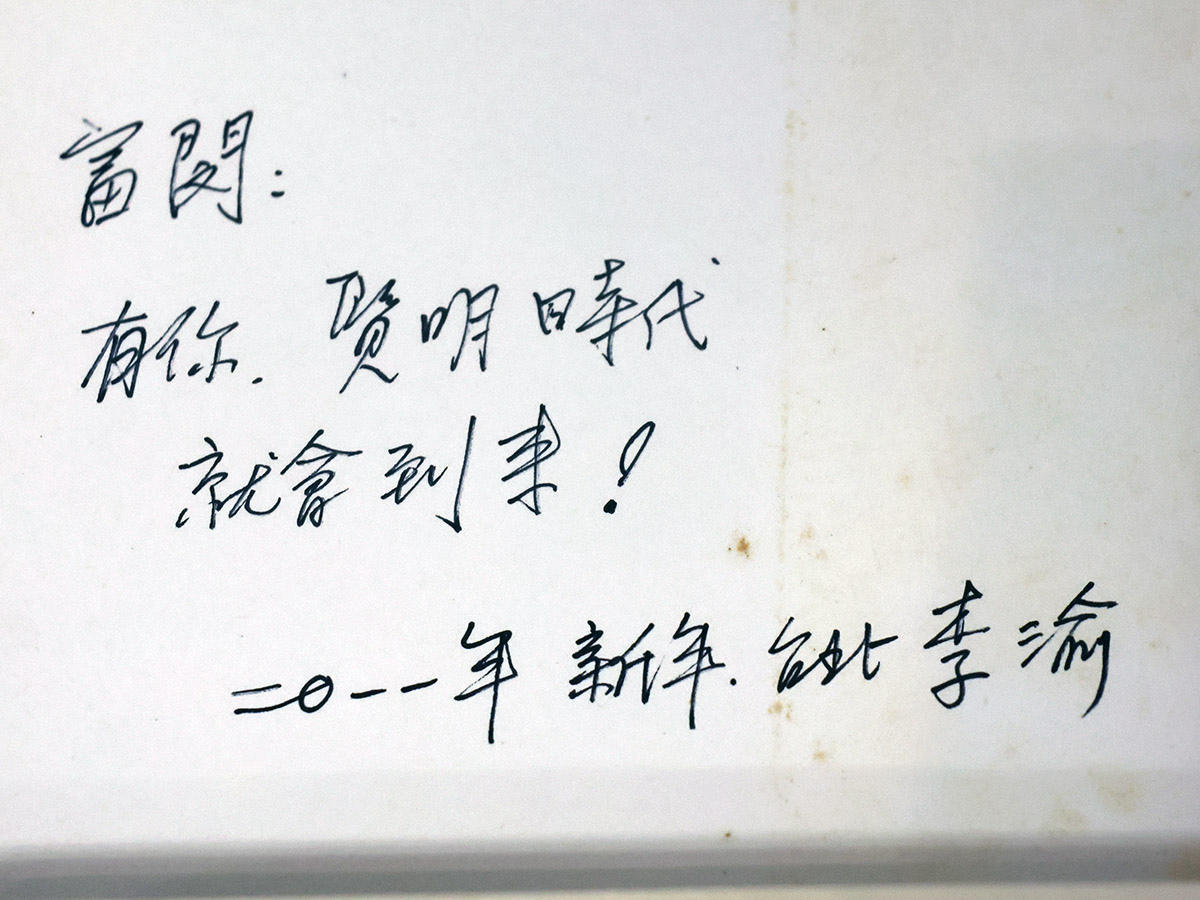

研究生時期,投入最多的時間,是在史料的摸索。喜歡在老報紙舊期刊與作家不期而遇的喜悅。我想知道在台灣作為一名創作者如何一路走來。因為李渝的離世,間接認識了李渝老師的哲嗣郭志群先生,並在志群先生的同意與支持,我與梅家玲老師、鍾秩維老師,整理了李渝生前的文稿,定調《那朵迷路的雲:李渝文集》,交給母校台大出版中心;同時也與《文訊》雜誌合作專輯,邀請專家學者一起重讀李渝。

研究生時期,投入最多的時間,是在史料的摸索。喜歡在老報紙舊期刊與作家不期而遇的喜悅。我想知道在台灣作為一名創作者如何一路走來。因為李渝的離世,間接認識了李渝老師的哲嗣郭志群先生,並在志群先生的同意與支持,我與梅家玲老師、鍾秩維老師,整理了李渝生前的文稿,定調《那朵迷路的雲:李渝文集》,交給母校台大出版中心;同時也與《文訊》雜誌合作專輯,邀請專家學者一起重讀李渝。 2025年,對於郭松棻、李渝兩位傑出的小說家,是相當特別的一年。該年6月,我與郭珠美老師、鍾秩維老師,編纂了《一次沒有參加的座談會:郭松棻、李渝文藝評論集》。交由九歌出版社發行。6月底,我與陳柏旭老師、鍾秩維老師則在手稿、史料、藏書的基礎,於台大圖書館策畫了「一個創作的起點:郭松棻李渝文學特展。」藉由出版、展覽、乃至論述等方式,將文學的志業,付諸於具體的「行動」。而這一路,許多學界師長、出版友人,乃至15年來一起走過的同學,給予支援,展覽開幕座談那日,我們重新緣會在這樣一個抒情的時刻。這樣一個時間的地點。

2025年,對於郭松棻、李渝兩位傑出的小說家,是相當特別的一年。該年6月,我與郭珠美老師、鍾秩維老師,編纂了《一次沒有參加的座談會:郭松棻、李渝文藝評論集》。交由九歌出版社發行。6月底,我與陳柏旭老師、鍾秩維老師則在手稿、史料、藏書的基礎,於台大圖書館策畫了「一個創作的起點:郭松棻李渝文學特展。」藉由出版、展覽、乃至論述等方式,將文學的志業,付諸於具體的「行動」。而這一路,許多學界師長、出版友人,乃至15年來一起走過的同學,給予支援,展覽開幕座談那日,我們重新緣會在這樣一個抒情的時刻。這樣一個時間的地點。

現場》當你擤鼻涕的時候,就是在吸一口全球性的塵埃:洪廣冀、黃瀚嶢談《人類世的億萬塵埃》

8月第一周的星期六,台大地理系洪廣冀老師與生態作家黃瀚嶢,應邀在現流冊店對談《人類世的億萬塵埃》這部以特殊角度討論環境的報導文學著作。講座開始時,外面正下著午後雷陣雨,雨水沖刷空氣中的灰塵,也讓人心情逐漸沉澱。在滿座讀者的環繞下,兩名講者展開一段「以塵窺天」的旅程,帶領我們看見塵埃如何牽動地景記憶、身體經驗與環境政治。

➤灰塵,作為理解「人類世」的入口

講座初始,洪廣冀先探討書中交織的兩個關鍵概念:「人類世」與「超物件」。

「人類世的概念,會把人變成『大寫的人』,好像大家的生命經驗、生活模式都一樣,要共同承擔。」他提醒,這樣的說法雖然熱血,卻掩蓋了環境正義的核心問題——「為什麼要共同承擔?過去全球北方欠下的債還清了嗎?有開始反思嗎?」他認為,本書的重要之處在於把「人類世」放進歷史欠債與資源分配不均的脈絡裡,讓我們在談全球責任時,先看見不平等。

「超物件」則是龐大到難以感知全貌的現象,例如氣候變遷、懸浮微粒、塑膠污染等。洪廣冀舉近期北美館展覽「你的好奇旅程」為例,指出冰島裔丹麥藝術家奧拉弗.埃利亞松(Ólafur Elíasson)便是透過大型藝術展演,讓原先被視為太大且遙遠的超物件,化身為可知可感的物質。例如他將南極的冰山搬到城市街頭,讓人觸摸它冰冷的質地,聽見封存數萬年的氣泡釋放聲,抽象的暖化危機因此變得如肉身般親密。

黃瀚嶢則欣賞本書作者的寫作方法,指出歐文斯透過細膩的顆粒描寫,把倫敦煤煙、洛杉磯沙塵暴、美國「黑色風暴」、蘇聯時代鹹海乾涸、冷戰輻射塵、格陵蘭黑色落塵等案例,串聯成一部跨地域、跨世紀的環境史。「如果只能選一句話,我覺得就是——你家床底下的灰塵,就是全世界。輻射塵、塑膠微粒、衣服上的尼龍纖維、對寵物的依賴,都能在靜電作用下滾成一團,還養著塵蟎,害我過敏。當你擤鼻涕的時候,就是在吸一口全球性的塵埃。」

➤台灣的塵埃現場

作為全球體系的一環,台灣也深陷塵埃的網絡。洪廣冀從歷史談起:19世紀中法戰爭爆發,就是因為法軍覬覦基隆煤礦;日治時期,台北仕紳曾發起「煤煙防止運動」,反彈現代化帶來的空氣污染。透過殖民與軍事行動,台灣被納入化石燃料驅動的全球系統。

黃瀚嶢進一步談到,台灣的灰塵地景其實遍佈各處,只是我們常視而不見。例如近郊山區斑駁的廢棄礦坑,宛如地表的舊傷口;中南部冬季火力發電廠的煙囪,則讓霧霾成為空氣的背景色,日復一日滲入呼吸。

他也談到在台東的經歷。台東原本是河水與沙洲共生的地景,像卑南溪、利嘉溪的沖積扇,過去因水流覆蓋,並不容易形成沙塵。然而從日治時期開始,殖民政府在當地大量興建水圳、改變水系。雖然廣泛灌溉帶來農業收益,卻讓部分近海地區失去水覆蓋,沙塵得以長驅直入。近年來,當地雖然有引水抑塵的措施,但又影響在沙灘築巢的小燕鷗棲地,形成生態與防塵之間的兩難。

從這些宏觀與細微的場景,黃瀚嶢延伸到生活裡與塵埃共存的經驗:茶房天花板與窗簷掛滿似蜘蛛網的白絲,其實是茶葉烘焙釋出的咖啡因結晶。老茶壺內壁的茶垢,讓器物越用越潤。歷經香火薰染而黝黑的媽祖神像,承載著信仰與時間。甚至室友的貓搬走後,角落偶爾滾出的一團貓毛球——這些微小的灰塵,既是痕跡,也是記憶,提醒我們塵埃不只是要被清除的雜質,也可能是文化與情感的凝結物。

➤公民參與的關鍵角色

當我們面對氣候危機問題,或閱讀環境史著作時,經常會有要處理的問題過於龐大、牽涉責任太盤根錯節,而對現況無能為力的感受。談起行動可能,洪廣冀強調,台灣的能源與土地資源大多由政府掌控,不同於西方社會多由私人企業經營。「在我們這裡,政府是老大,握有全部的資源和預算。光靠個人的消費選擇,很難改變現況,因此公民更需要集結起來,監督政府、參與公共討論,進而推動政策方向。」

黃瀚嶢則補充書中寫到「非洲綠色長城」的案例,提及尼日的農民為了對抗揚塵的問題,而將傳統農耕與造林結合,利用深坑回填與糞肥等方法,將種樹融入生活中,成功減少塵埃與沙漠化。「不像一大片規模化造林常以失敗收場,這種靈活、因地制宜的小規模做法,反而能持續累積成更大的綠色網絡——這也是台灣國土綠網計畫的精神。」

➤住在樹中的老人

在講座尾聲,洪廣冀分享一段來自《蕃族慣習調查報告書》的布農族故事:很久以前,布農人的祖先住在海邊,與漢人共同開墾土地。 某天他們發現新墾地上有棵很大的「茄檀樹」,族人於是與漢人約好一起砍掉一棵妨礙耕作的大樹,卻在樹幹裡發現族中老人的身體與滾落的頭顱,從此結下仇怨。

「對漢人來說,砍樹是清除障礙;對布農族來說,樹裡住著靈,砍樹就像殺了家人。」洪廣冀說,如果我們能把樹、水、山、河、土壤當作長輩與兄弟姊妹,面對任何開發計畫時,就會慢一點、多想一點,思索是否有其他共生與共存的可能。而這些,都是一粒微小塵埃能帶給我們的巨大啟示。●

輕如鴻毛的沙塵,如何掀動地球尺度的巨變?

Dust: The Modern World in a Trillion Particles

作者:潔伊.歐文斯 (Jay Owens)

譯者:方慧詩、饒益品

出版:衛城出版

定價:580元

【內容簡介➤】

作者簡介:潔伊.歐文斯(Jay Owens)

作家、數位媒體總監。研究領域包含生態環境系統、科技與媒體文化,關注現代進步與未來願景等宏大敘事,如何與當代複雜混亂的現實產生拉鋸。撰寫有關科技、空間與未來學等文章,散見於《衛報》與《新人文主義者》(New Humanist)等媒體平臺。歐文斯目前居住於倫敦,擔任《倫敦書評》(London Review of Books)讀者經營主管。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量