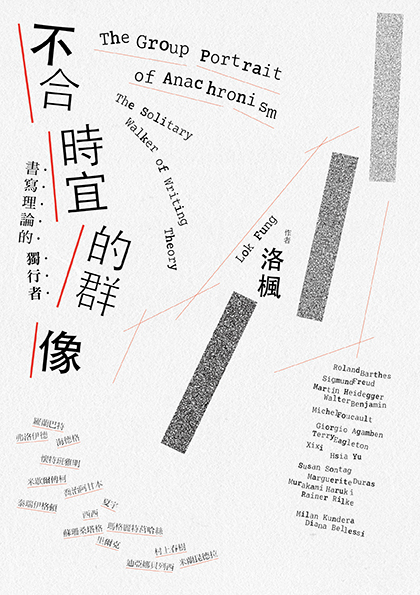

現場》作家為何寫作?創作者的逆行:洛楓對談楊佳嫻 ft.《不合時宜的群像》

➤不合時宜者的逆行,談思想家羅蘭.巴特

洛楓回憶,2019年的香港,她的生活完全停擺,生活中一大堆沒有出口的問題:城市、疫情、寫作,或是感情的困境,她只好寄望在書中尋找答案。那時,她一邊讀書,一邊寫隨筆,洛楓的寫作目的早已不是回答「為什麼寫」,而是為了「寫下去」,寫,是為了撐下去、活下去。但她坦言,很多時候,閱讀無法給出明確答案,而更像是一場轉移視線的過程。

「好像失戀時去讀法國思想家羅蘭.巴特(Roland Barthes)的《戀人絮語》,你看完以後都忘記自己失戀了。」她笑說,思緒隨著語言的延異流向另一個世界,再從書中回到現實時,所有的問題彷彿也隨時間變小了。如同詩人飲江所說:「把不能解決的問題放在冰箱裡冰起來,過幾天待它解凍後,發現問題早已消失了。」

這段經驗也引起楊佳嫻的共鳴。她指出,羅蘭.巴特的特殊文體讓人深受啟發:「理論性的思考,其實並不只能用特定文字表達,理論不是一個方正嚴密的事物,它仍然是從社會與生命中生長出來的東西。」

洛楓從大學時期便著迷於讀理論,卻不喜歡學院將理論視為「工具」的姿態,當時的前輩甚至認為洛楓應在創作跟學術之間二選一。為什麼一定得這樣?洛楓偏不想走這合宜的路。她曾以猶太裔德國哲學家班雅明(Walter Benjamin)的遊盪者理論分析香港樂隊達明一派音樂中的城市意象,文章刊出後便遭到不少批評,她的碩士論文更一度登上報紙,公開受到質疑與攻擊。

「把不能合在一起的東西合在一起,就是不合時宜。」她直言,自己的寫作常被退稿,也常被批評風格難以歸類。「在香港,沒有人教你怎樣成為一個人,一個作家。」她也惟有在書中尋找啟蒙及同行者,讀到村上春樹如何面對惡評的態度:「要把惡評像吞針一樣吞下去。」讓她更加堅信:「做人不可能討好全世界,那就做我自己想做的事。」

➤鬆動框架界線,談詩人夏宇

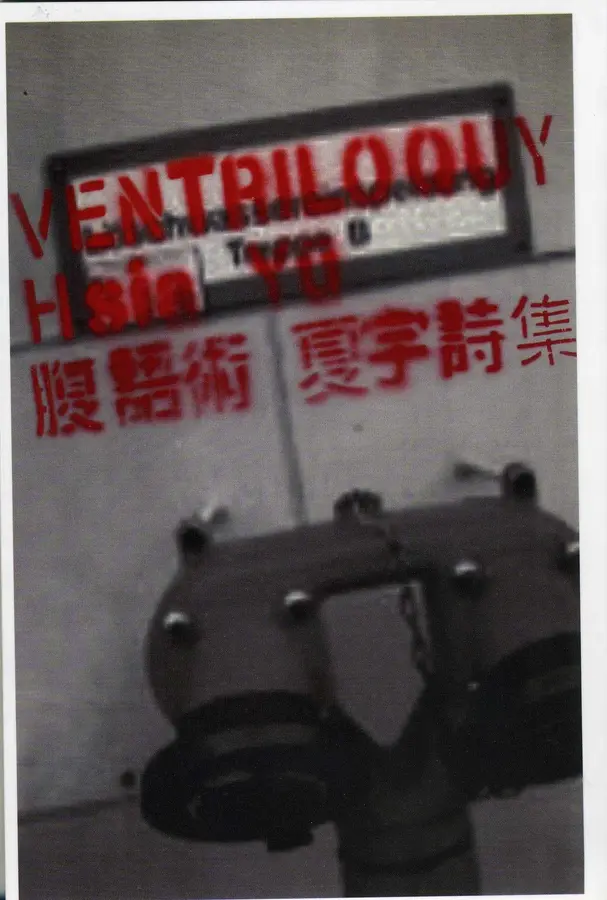

洛楓得意地曬出詩人夏宇親贈的詩集,回憶20多歲時以自己的第一本詩集換得夏宇的《腹語術》,至今仍視為珍寶。她特別喜歡書中夏宇與學者萬胥亭的筆談,尤其那句帥氣的話:「別人怎麼看我的書,就像我愛你,可是與你無關!」夏宇面對讀者、批評時的灑脫態度,也成了洛楓解構夏宇詩學的起點。

洛楓得意地曬出詩人夏宇親贈的詩集,回憶20多歲時以自己的第一本詩集換得夏宇的《腹語術》,至今仍視為珍寶。她特別喜歡書中夏宇與學者萬胥亭的筆談,尤其那句帥氣的話:「別人怎麼看我的書,就像我愛你,可是與你無關!」夏宇面對讀者、批評時的灑脫態度,也成了洛楓解構夏宇詩學的起點。

談起夏宇「五張桌子」的寫作方法,夏宇說自己擁有5張不同形狀、大小的桌子,想寫作的時候,就挑比較乾淨的那張坐下來,弄亂了再換另一張。洛楓將其視為一種書寫方法的隱喻,她自己寫作時也會用到輪轉式書寫法(rotational format of writing):在詩、評論、小說、訪談與其他形式間,不斷流轉交織。

洛楓被夏宇的詩學深深打動,包括在男女二元的邊界上隨意蹓躂,恣意遊玩於束縛寫作者的界線中。夏宇擅長以軟性方式回應束縛,不與之硬碰,另闢蹊徑,將框架拆解、戲耍。

楊佳嫻也對夏宇以「好玩」方式回應嚴肅問題,印象深刻。例如夏宇說起自己不讀詩時,會讀一本叫《秘術一千種》的書,其中荒謬的內容讓她一度深信是夏宇憑空想出來的,後來才發現真有其書。

又例如夏宇曾辦詩刊,其中一期的主題是「來稿必登」,她拒絕一般文學刊物的審稿體制:「為什麼不能有一本詩刊,是所有人投稿我就全部刊登?」可見夏宇對框架的反叛。

鄧小樺認為夏宇的美學觀特別吸引人,例如關於「垃圾」的概念,有些東西原本是廢物,但只要稍作改變,它就能轉化為藝術。夏宇經常以未完成、留白的形式呈現作品,在她的第一本詩集《備忘錄》中的「連連看」設計,就是讓讀者必須參與、補足,意義才得以生成。

洛楓則回應道:「說實話,社會根本不需要文學。文學本來就是剩餘價值,可越處於邊緣,才越享有自由。相反,如果你擁有能被利用的主流價值,就會被更嚴厲地規訓與管制。」她認為,夏宇的策略正是從殘缺的廚餘剩菜中重新烹調出新的意義。

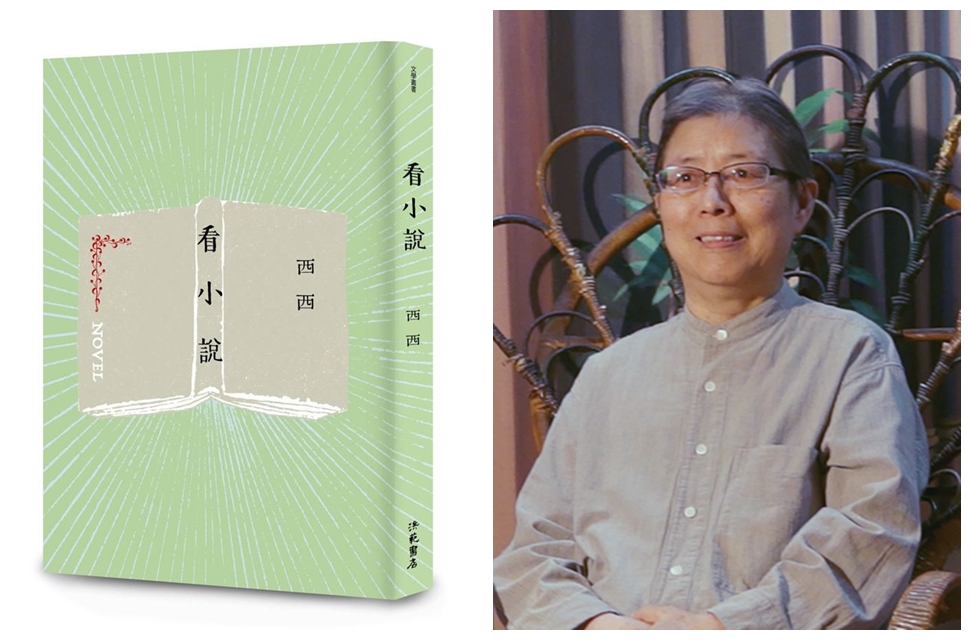

➤站著寫作,燃起對現世的思考,談小說家西西

香港小說家西西有太多極好的作品,然而洛楓在書中選讀西西《看小說》,思考小說家如何寫小說評論。一直以來,學界或評論界多認為評論要客觀、嚴肅、去個人風格,但西西偏不,她以高超的小說技藝寫評論,以活靈活現的「複述」讓評論充滿趣味。

洛楓分享自己的文章常被人修改標點符號,例如論文被要求不准用感嘆號、不准用破折號。而西西提出:「作家的標點,就是她的符號。」標點不只是功能性的存在,更是一種美學,這細微之處是作家獨特的文法。

西西挑戰既定的規範給了洛楓很大的勇氣,她欣賞西西能看見一般不創作的評論人不一定能察覺到的細節。

談及「文學之用」,西西曾借用法國小說家米歇爾.圖尼埃(Michel Tournier)的短篇小說〈站着寫作〉裡的一段話:「作家應該站著寫作,絕不能跪下;生活本身就是一項工作,應該永遠站著完成它。」

洛楓很認同,她進一步引用香港詩人飲江:「文學不能改變現實,但能改變人的想法,而人就能改變世界。」作家的天職,是憑藉書寫點燃大家對現存秩序的思考,甚至要逆風而行,不能跪下。

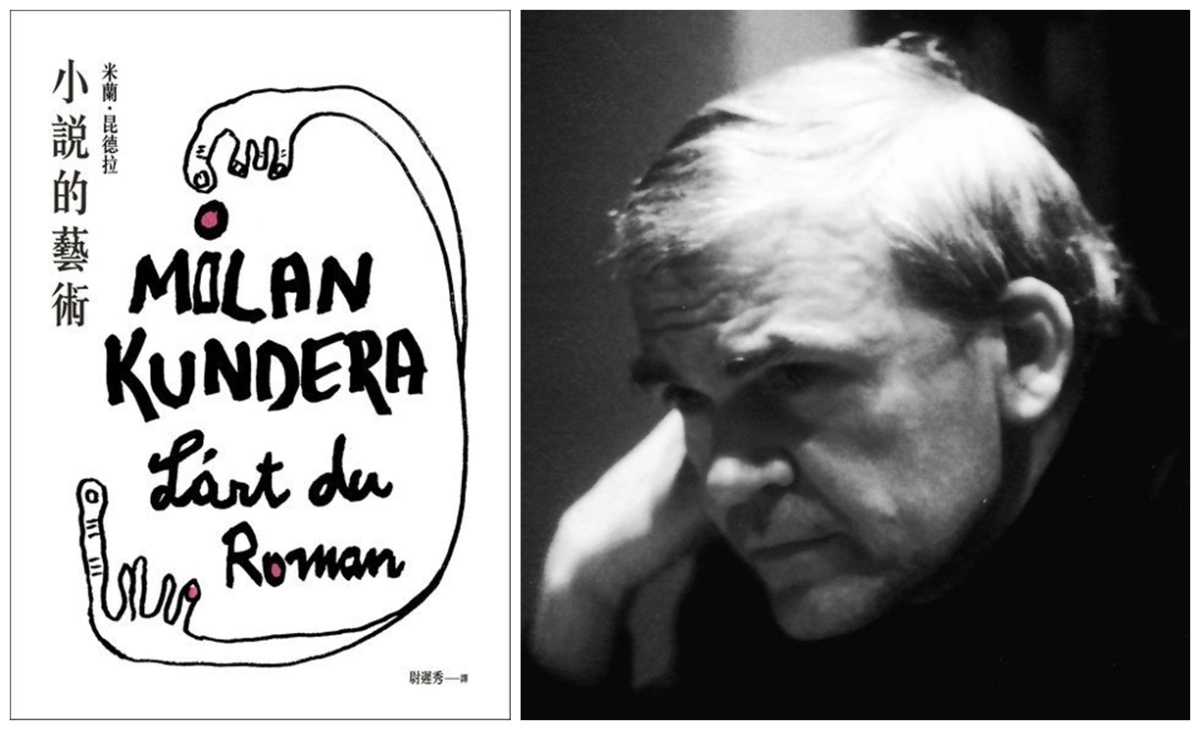

➤寫作者的力量與自由,談小說家昆德拉

談及捷克裔法國作家米蘭.昆德拉(Milan Kundera)《小說的藝術》時,洛楓提到,自己是帶著問題意識閱讀這本書。她想知道,作為一位流亡的作家,昆德拉的書寫說了什麼?經歷極權、顛沛與離散的作家,如何活過來?在閱讀中,洛楓感受到一股深沉的力量。

「抗爭與寫作有什麼關係?當抗爭發生時,會不會覺得有天一定要寫出什麼?這是不是作家的職責?」鄧小樺提問。

「作家應該是完全自由的。」洛楓回應,強調一位作家若「一定要」書寫某個題材,這本身就是箝制。這樣的期待與過去「文藝服務工農兵」的口號,沒有本質的差異。

作家應該選擇自己想寫的東西,每個時代能夠被書寫的面向很多,不一定要在特定標籤下書寫。她舉例,一位女性買菜、帶孩子的日常,也可以是反映時代的方式。

「我不喜歡任何形式的共同體,因為它會抹掉個體的獨立性。」無論立場是什麼,洛楓都相信,作家應該超越所有體制的限制,作家不該屬於任何一邊,應該站在所有體制的外面。

➤知道自己無家,才不會受苦

洛楓認為,香港人的宿命是漂流。

「家」往往意指「房子」,而在香港的語境中,土地不再與歸屬、根源連結,而是金錢的象徵。土地代表房價、跌漲與炒賣。她觀察到香港同輩或後輩為了買房安家,耗盡一生心力,又有多少人真的能掌握命運?

德國哲學家馬丁.海德格(Martin Heidegger)所謂的「棲居之處」(shelter),是指一處庇護的地方,收容人以供避難、養育的功能。洛楓回憶起2019年某夜,因道路封鎖而無法返家,流落街頭,最後走進一座教堂。

那晚,臨時棲居於教堂,那不是家,卻暫時接納了那些無法回家的人。她深刻體會海德格的另一層意義:「有些建築本來不是讓人棲居的,但有些時候,它成了唯一的棲所。」

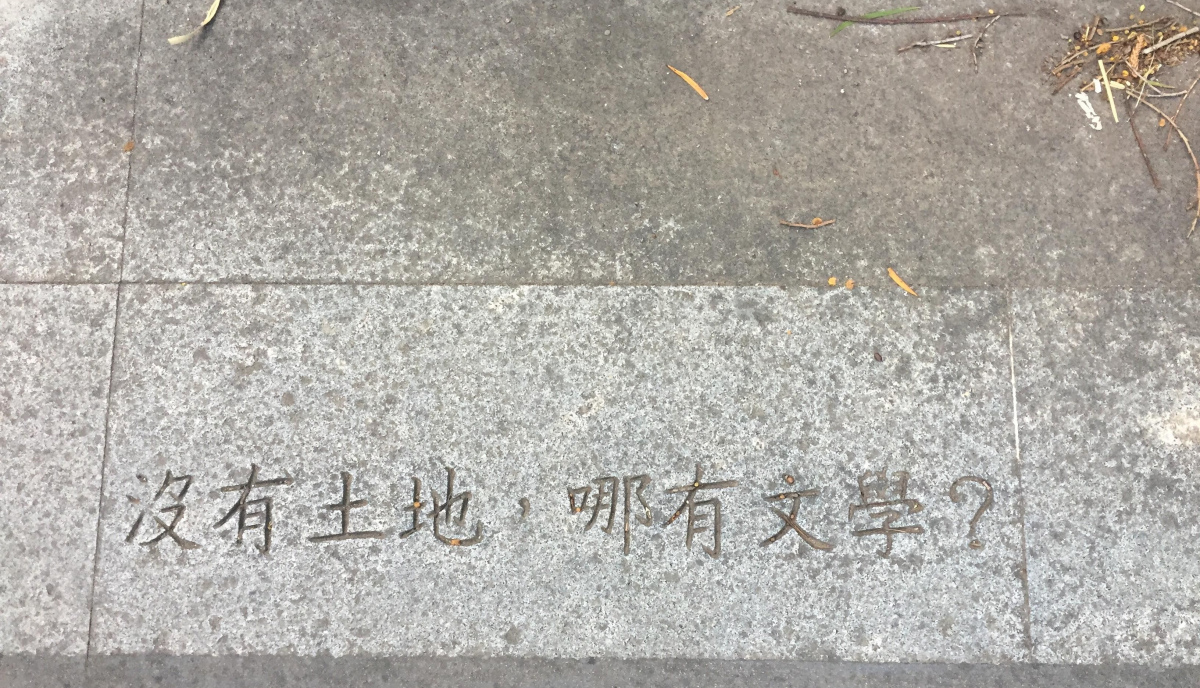

楊佳嫻提起,在清華大學人社學院前的石階上,刻著葉石濤的名言:「沒有土地,哪有文學。」展現了強烈的土地依戀,文學與其生命緊密相連。她想起在大學念書時,老師以張愛玲為例,表示她離開上海後的創作每況愈下,認為作家一旦離開自己的土地,書寫便難以為繼。

張愛玲的案例,或許呼應了海德格所說「詩意地棲居」(poetically man dwells),她將自己與文學一起帶著走,寄身在文字之中,在哪裡都能落腳寫作──「我雖無家,但我棲居」。

有時候,即使人在自己的城市、自己的國家,依然無家可歸。正如洛楓讀了海德格的領悟是:「你必須知道自己無家,才不會受苦。雖然很悲觀,但不能不知道。」●

|

作者:洛楓 |

|

作者簡介:洛楓 香港詩人﹑文化評論人,香港大學文學士及哲學碩士,美國加州大學聖地牙哥校區比較文學博士;曾擔任台灣金馬獎電影評審委員、香港電台廣播節目《演藝風流》主持、香港舞蹈團舞劇《中華英雄》的文本構作,現任教於香港中文大學。 著有詩集《距離》、《錯失》、《飛天棺材》、《頹城裝瘋》、英譯詩集《自我紙盒藏屍的日子 Days When I Hide My Corpse in a Cardboard Box》和《愛在創傷的城 Love in the City of Trauma》;小說集:《末代童話》、《炭燒的城》和《第三身》,以及散文集《變臉幻書》。另有評論集《世紀末城巿:香港的流行文化》、《盛世邊緣:香港電影的性別、特技與九七政治》、《女聲喧嘩:媒介與文化閱讀》、《禁色的蝴蝶:張國榮的藝術形象》、《請勿超越黃線:香港文學的時代記認》、《情書光影:洛楓演藝評論集I》、《迷城舞影:洛楓演藝評論集II》、《游離色相:香港電影的女扮男裝》和《獨角獸的彳亍:周耀輝的音樂群像》等。 其中詩集《飛天棺材》獲2007年第九屆香港中文文學雙年獎詩組首獎,文化評論集《禁色的蝴蝶:張國榮的藝術形象》獲「2008香港書獎」及「我最喜愛年度好書」等獎項;2016年獲得香港藝術發展局頒發「藝術家年獎」(藝術評論界別)、香港城市當代舞蹈團頒發「城市當代舞蹈達人獎2016」,2023年再度獲得「藝術家年獎」(文學藝術界別)。 |

不合時宜的群像:書寫理論的獨行者

不合時宜的群像:書寫理論的獨行者

書評》軟科幻的魅力與強悍:只有愛不夠,你必須恨——讀金草葉《派遣者》

短篇彰顯小說家的靈光,而長篇小說則表現其意志。韓國作家金草葉的新作《派遣者》,對我來說是她聚合過往靈光的集大成之作,也是她如何思考這個世界的意志展現。

照理來說,我應該要說我愛死這本書,但是讀到最後才明白,只有愛不夠,我也要去恨她才行。

自金草葉、千先蘭而識得「軟科幻」一詞以來,我幾乎覺得自己世界觀被重新撼動了一次,這種感覺,不亞於當年看完電影《駭客任務》後,始質疑現實的存在。

軟科幻的魅力,使我從多個面向重新思考女性創作者的位置,與世界的關聯,她們讓科幻的定義不再總是牽動滅絕、鬥爭與國族問題,而是非常溫柔的梳理各種人情感知的問題。

才剛這麼想,《派遣者》就像是拿著機關槍對讀者宣示自己一點都不軟。

金草葉的長篇小說《派遣者》,幾可說是以「異星入境」作為故事基底展開:一種來源不明的氾濫體,以它飽和的色彩覆蓋地面上的一切,進而吞噬、侵占,使人被迫遷居至地下。相較絢麗的氾濫體,地面下總是荒蕪灰暗,因而將此物種視為人類大敵。而派遣者一職,則是被賦予崇高的使命,不辭艱難,到地面上盡可能取回土地的所有權,取回原先屬於人類的一切。

哇賽,不是說好不寫外星人攻打地球的?結果這部作品一口氣就把地球的面積全部佔光光了,搞得人類求生不得求死不能,每天哀哀嘆嘆想回地面上,又備受恐懼──從這個角度看起來,金草葉難道風格大變,要悍起來了嗎?

事情如果有那麼簡單,那她不會是金草葉。

雖然如此,居民卻因古老的傳統,堅持自己無論如何不會食用這個植物──故事說到這裡,聽起來像是傳統與現代之間的角力,好像寧可病瘋也不吃解藥的在地人,全是守舊的傻子──然而,傳統的根源是什麼呢?原來是一個協定,是最初早已生長在這裡的植物們,刻意讓自己休眠,提供這群人類的寄居。

「我們的生命比人類長太多了,既然如此,短暫的休眠也無足為害。」

當時讀到這裡,我愛到心都要痛起來。

金草葉科幻之軟調,原來不在異星入侵之有無,而是一種超越感官、也當然超越利益交換的,一種更深更遠的核心。可愛可悍,無比強大。

在《派遣者》中,氾濫體以感受振動及散布分子的方式、本能式的將自己的意識與形體擴展開來,它們無法理解人類為何不斷以「死亡」來定義與氾濫體的交融,交融難道不是一種共生──甚至,是一種永生的境界嗎?

然而,失去個體價值的「我」是否還算是活者?決定「生」的究竟是我們跳動的心臟,還是記得此「生」的自己?如金草葉過去所有的小說那樣,一篇輕巧的小說往往會直抵人類何以為人的哲學命題。

派遣者終其一生都在對抗地面上的氾濫體,而他們所謂的對抗,卻不僅只是殺戮,而是「小心不要愛上」的危機意識。氾濫體強烈的色澤,以及地面上形形色色與之交融的一切,會讓人混亂、沉醉,若真的沉迷其中,你就回不了地面了。於是,一名新上任的派遣者才終於明白,為什麼需要恨,為什麼我們擁抱奪回、或者重新理解這個世界的時候要帶著這麼多的恨。

恨會讓你知道自己的意識尚未被奪去,恨會讓你記得自己從哪裡來,恨會帶你回到原來的地方。你不可以只有愛而已。

我一方面是理解這件事情的,必須抽出做為人類的意識,跟著派遣者一起去恨才對。可是另一方面,我卻一再地被金草葉強大的愛、對世界那種無害而多感的心牽著走。

完蛋了,如果異星入境,且都帶著金草葉這樣的心思,我會直接舉雙手擁抱淪陷。所以,必須學著去恨她才可以,必須如此。無奈,讀完《派遣者》,我發現自己還是辦不到。

往後書店只要有她的作品,依然無條件購買。我建議讀到這裡的你,也該這麼做。●

파견자들

作者:金草葉

譯者:簡郁璇

出版:聯經出版

定價:480元

【內容簡介➤】

作者簡介:金草葉 김초엽

出生於1993年,浦項工大化學系畢業,並獲生化碩士學位。畢業後便從事小說創作,2017年憑藉〈館內遺失〉、〈如果我們無法以光速前行〉兩篇短篇作品,分獲第二屆韓國科學文學大獎中短篇小說一等獎和特優獎。《如果我們無法以光速前進》是她的第一本短篇小說集,2019年6月於韓國出版後一鳴驚人,不僅成為話題熱銷作,更以此書榮獲韓國第43屆「今日作家獎」,也一舉囊括各大獎項和年度選書,是韓國文壇近年最耀眼的青年女性作家。

2021年以四本作品橫掃韓國書市暢銷榜,包括首部長篇小說《地球盡頭的溫室》;三本短篇小說集《剛剛離開的世界》、《行星語書店》、《姆雷莫薩》,於韓國20-30歲女性讀者間掀起「信讀」(相信不會失望而讀)風潮,更獲選阿拉丁書城、YES24網站之2021年度作家。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量