閱讀隨身聽S3EP5》作家&吃貨蔡珠兒/港台滋味大不同,從菜市場到飲食書寫,兼談回不去的香港

香港與台灣雖然都是華人社會,但菜市場的食材品項卻大不相同,除了閩粵菜系的分別,人情互動也不相同。曾生活兩地多年的美食家及作家蔡珠兒,懷念哪些令她思念不已的事物?在飲食文學作家心中,好的食譜與飲食書寫,應該具備怎樣的特色?而忙碌的生活中,又該如何建立「吃」的品味?本集節目帶讀者遊走舌尖、書頁的香港和台灣美食與文學。

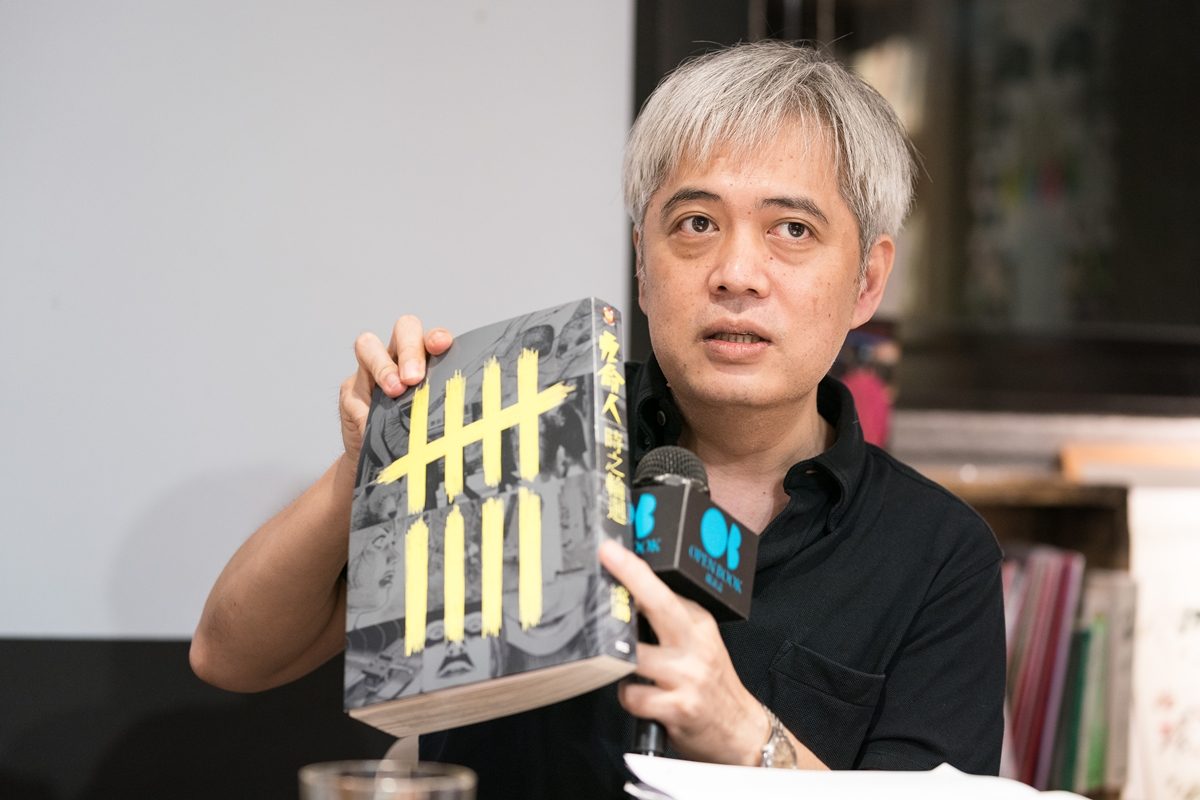

▇特別來賓:蔡珠兒

南投人,天秤座,五年級。生於埔里,長於台北,台大中文系畢業,英國伯明罕大學文化研究系肄業。曾在新聞界工作,旅居倫敦和香港多年,在自家後院闢菜田,晴耕雨讀,種植烹煮。2015年鮭魚返鄉,搬回台北定居。喜歡文字、植物和食物,愛讀雜書,是個散文專業戶,也是業餘廚師,熱中烹飪,上下溯源,貫通時空,從種菜、找菜、燒菜到寫菜,想耙梳食物與人類的複雜關係。

著有《南方絳雪》、《雲吞城市》、《紅燜廚娘》、《饕餮書》、《種地書》等散文集,作品散見中港台及星馬報章,曾獲吳魯芹散文獎(2003年),聯合報「讀書人」(2005年)、中國時報「開卷」(2005及2012年),以及台北書展(2012年)等好書獎,多篇作品選入台灣及香港的中文教科書。

▇本集精彩內容

- 香港,回不去了,而且是一轉眼就回不去了,真是悲傷無以名狀。香港離台灣這麼近,誰知道國安法公布就幾天的時間,讓人猝不及防,像活生生被割裂。不知道當年1949年,台海相隔,是否也是這樣的心情......昨天黎智英被捕(2020年8月10日),已經開始整肅了,派了200個警察,帶著爆破用具去搜索壹傳媒大樓。惡劣的情況令人瞠目,即使像我這樣有香港居民身分的人都不敢回去......

- 最喜歡最懷念最想念的,其實還是「庶民生活」。雖然在香港我有很多時間跟機會去坐遊艇、到半山或山頂上的豪宅參加派對等等,但是這幾年來,始終讓我午夜夢迴的就是庶民的生活,像去飲茶,因為人總是很多,不可能事先訂位,所以要在那邊排隊、要「攞籌」(拿號碼牌),等穿紅色旗袍的女侍應叫號,然後大家都很緊張。排隊的人裡面不管遊客、本地人、老人、香港人、英國人、美國人⋯⋯都有,那是很有趣的,特別是我常去的是中環大會堂那個美心大酒樓。我經常想起來,想著大家都很緊張在那裡等著叫號......

粵語說「行山」,在山間行走.......其實不用到山頂,只需要在山坡上,很容易走一走就遇見海天一色的風景。人跟山、海、雲,還有天都很近,高樓就在腳下,香港對自然環境的維護也不錯,所以在山上不太會有什麼啤酒屋或違章建築。這也是為什麼劉克襄會寫《四分之三的香港》,因為香港四分之三是山,是郊野公園,這點是讓人非常佩服的......

粵語說「行山」,在山間行走.......其實不用到山頂,只需要在山坡上,很容易走一走就遇見海天一色的風景。人跟山、海、雲,還有天都很近,高樓就在腳下,香港對自然環境的維護也不錯,所以在山上不太會有什麼啤酒屋或違章建築。這也是為什麼劉克襄會寫《四分之三的香港》,因為香港四分之三是山,是郊野公園,這點是讓人非常佩服的......

- 雖然香港跟台灣離得很近,也都是華人,但就有很大的差異的。我們是閩系,而香港則是受到更多「粵系」的影響,無論是語言還是食物都差滿多的。以食材上來說,我覺得至少有三分之一不同。比如說,油菜、芥蘭、空心菜、莧菜這些是相通,豬肉、牛肉也是。光名稱上就很不一樣,比如買牛肉,在台灣買時通常字眼是形容比較大的部位,如「牛腩」,可香港光是牛腩就分四、五個部位,有爽腩、坑腩、崩沙腩、蝴蝶腩等等,這些都不是台灣會用的字眼,我也是在香港待了好些年才慢慢學會的。

- 各種部位的分別是非常細微的,可能只差一點,偏脆或偏軟,口感就有差了。香港因為很常做清湯牛腩,所以對牛腩用的部分很講究,不管是用來下麵、家裡煮牛肉,還是潮式粉麵,用的部位完全不同。比如崩沙腩就很有趣,一般講的港式牛腩麵、牛腩河粉用的是崩沙腩,它是牛的橫隔膜,靠近牛肚皮的部位,筋很多,帶著很多的膠質,肉不多,所以它不會乾澀,不會柴,可是又有肉的甜。經過久煮後吃起來不膩也不柴,還帶著一點膠質跟脆脆軟軟的口感......

- 台灣的人情味很濃,香港則很淡,即便是我經常去的幾家市場攤販,他們對我也就只是直來直往,這是香港很特別的東西。一般人也許會覺得他們不友善,甚至是粗魯,可是我在香港待過,我知道那沒有任何粗魯的意思,那就是他們的習慣,有什麼就說什麼。如果跟你不熟,香港朋友可能會覺得台灣的「溫良恭儉讓」太「假仙」,認為朋友之間應該直來直往,不用太有禮貌。

- 談到食材的處理,台灣這點實在太棒了。買了竹筍以後,可以請買竹筍的老闆幫我剝好,而且處理得非常乾淨。當然,我要馬上就飛奔回家立刻就煮。但在香港,除非跑去九龍塘(那裡規模比較大,是貴婦或名流會去的市場),在一般的攤販,若要請他幫你處理食材,也許還是會勉強幫你削,可會一邊罵罵咧咧地開始唸......

❖個人小物❖隔熱手套❖

這是廚房用的隔熱套,圖案豐富,基本上以黃色為主配色,印花是香港「唐樓」(老房子/舊式住家)門口的信箱,密密麻麻的。因為香港本身就以住宅密集聞名,這些是二戰前後蓋的建築,此時還未改建,還沒有電梯。以前在樓底下可以看到很多這種信箱,千門萬戶的,上面貼著很多廣告或招貼,可以由此感受到庶民生活。因為這也談不上是個古董,博物館也不會收藏,可是很有人味。這家店我希望他還在,叫「住好啲」(G.O.D.),顧名思義就是住好一點。他們很有趣,把很多屬於香港的意象,特別是草根文化的東西翻轉,把它變成一個潮語或潮物的象徵。他們印了很多T裇、紙袋,利用諧音的關係,把一些甚至是髒話轉成很潮的東西,可稱為是香港本土文化認同的產物。

這是廚房用的隔熱套,圖案豐富,基本上以黃色為主配色,印花是香港「唐樓」(老房子/舊式住家)門口的信箱,密密麻麻的。因為香港本身就以住宅密集聞名,這些是二戰前後蓋的建築,此時還未改建,還沒有電梯。以前在樓底下可以看到很多這種信箱,千門萬戶的,上面貼著很多廣告或招貼,可以由此感受到庶民生活。因為這也談不上是個古董,博物館也不會收藏,可是很有人味。這家店我希望他還在,叫「住好啲」(G.O.D.),顧名思義就是住好一點。他們很有趣,把很多屬於香港的意象,特別是草根文化的東西翻轉,把它變成一個潮語或潮物的象徵。他們印了很多T裇、紙袋,利用諧音的關係,把一些甚至是髒話轉成很潮的東西,可稱為是香港本土文化認同的產物。

- 食譜要寫得好,真的是太難太難,也太少太少。絕大多數的食譜,都犯了草率的問題,沒有把「關鍵味」寫出來。對於我們這樣愛做菜的人來說,我們知道一道菜要做成功,事實上是有些眉角跟關鍵的,作者應該把這個點出來,這是務必把握的關鍵。可是如果你沒有講清楚,只列「鹽3匙,油1匙⋯⋯」再多都沒有用,這些資訊反而不用講那麼清楚。中菜有個特色,可以自己抓份量;西菜則不可以,特別是甜點,要像科學一樣,用多少就一定是多少。什麼是「關鍵味」呢......

- 食譜我推薦台菜女神黃婉玲的作品,我心目中的台菜權威。她的台菜,寫得非常好,很有感情。保師傅曾秀保寫的東西也很好看,很深入,把關鍵的撇步寫出來。

- 飲食文學我覺得有三個要點:一是要有味道、二要有料、三要有觀點。首先,先把菜的味道說出來,不管講的是食材還是什麼,只要是講到吃的,這都是本位,是最起碼的。食物的味道,無論如何都要寫出來,形容也好、比喻也好,不能只是寫味道,更要有神韻。我很佩服梁實秋先生的《雅舍談吃》,他很少正面寫食物有多香多爽多脆多Q,可是讀者讀畢便能體會到,也才能自己做出來。至於有料,談一道菜或一份食譜時,可以寫歷史、做法,也可以什麼都講,但必須給讀者有料的感覺,讀完後對這道菜或食物有更多了解,勝過於未讀前。只需要這樣分辨,就知道文章有沒有料了。

- 談到飲食文學,我一直很喜歡梁實秋的作品,唐魯孫的書我也百看不厭。常有人以為唐魯孫多寫中國的食物,一定懷有大中國情懷,我真的要替他叫冤。他晚年也寫好多台灣的食材,像雞蛋糕等等,他是一位真正的美食家,不以地域自限。舒國治我也很喜歡,大陸作家有好幾位我也很喜歡,甚至影響我很多。比如汪曾祺,他是沈從文先生的得意弟子,汪老寫食物真的是一絕,下筆很輕,可是因為他是懂作菜的人,所以文字非常的「有料」,很有歷史。外國的則如英國美食家伊麗莎白.大衛、M.F.K.費雪,以及美國的茱莉雅.柴爾德......我喜歡的都是老派的經典(笑)。

- 我還要提一本比較近的書,是神田裕行的《神田魂:日本料理精髓的思考》,他也來台灣客座過幾次。他寫日本料理的精隨,簡單、深入卻好看。像現在是新米的季節,碾製後的新米最好吃了,神田形容像水果般多汁。年輕的作家如陳靜宜,她寫很多台菜跟南洋菜,莊祖宜的書我也很喜歡,她是受西方訓練的廚師,又融合菜系又有文化的看法.......實在太多了。

- 蔡珠兒朗讀向田邦子〈細膩的野草滋味〉:

嘗到野草的滋味後,才發覺以前吃的原來都是死掉的蔬菜。平時,一概稱為雜草的草類當中,原來也有形狀這麼楚楚可憐,味道如此細緻的東西啊,我為之驚嘆瞠目。

白茶花的花瓣,油炸之後,變成淺焦糖色,在舌尖留下內斂優雅的甘甜。

日本鹿藥如果拿來乾炸,顏色就像杉木筷子染了色,變成鮮豔的翡翠色。刺嫩芽裹麵粉油炸若是王者之味,這種日本鹿藥便可堪稱女王級的美色與美味。看似淡泊,實則味道強烈濃郁。

谷地上空,有兩隻老鷹在慢吞吞兜圈子。也許是在覬覦鹿肉和油炸山當歸。趁著沒被搶走之前趕緊配紅酒享用。酒杯中散落著櫻花的花瓣,染成淺紅色。

年年歲歲不見得人相同。人有生老病死,大自然卻年年在同一時間同一場所同樣地開花結果。這是多麼強悍和平的生命力。

「天行健。」(《易經》)

我驀然想起這句遺忘已久的話。

主持人(第1到4季):邱顯忠

政大新聞系、美國 Temple University 廣播電視電影研究所。經歷:曾任公共電視台節目部製作人暨編導。2003年以《台灣百年人物誌》獲金鐘獎,2007年《以藝術之名》入選「台新藝術獎──年度五大視覺藝術」。另曾製作《誰來晚餐》、《文學風景》、《公視藝文大道》等節目。

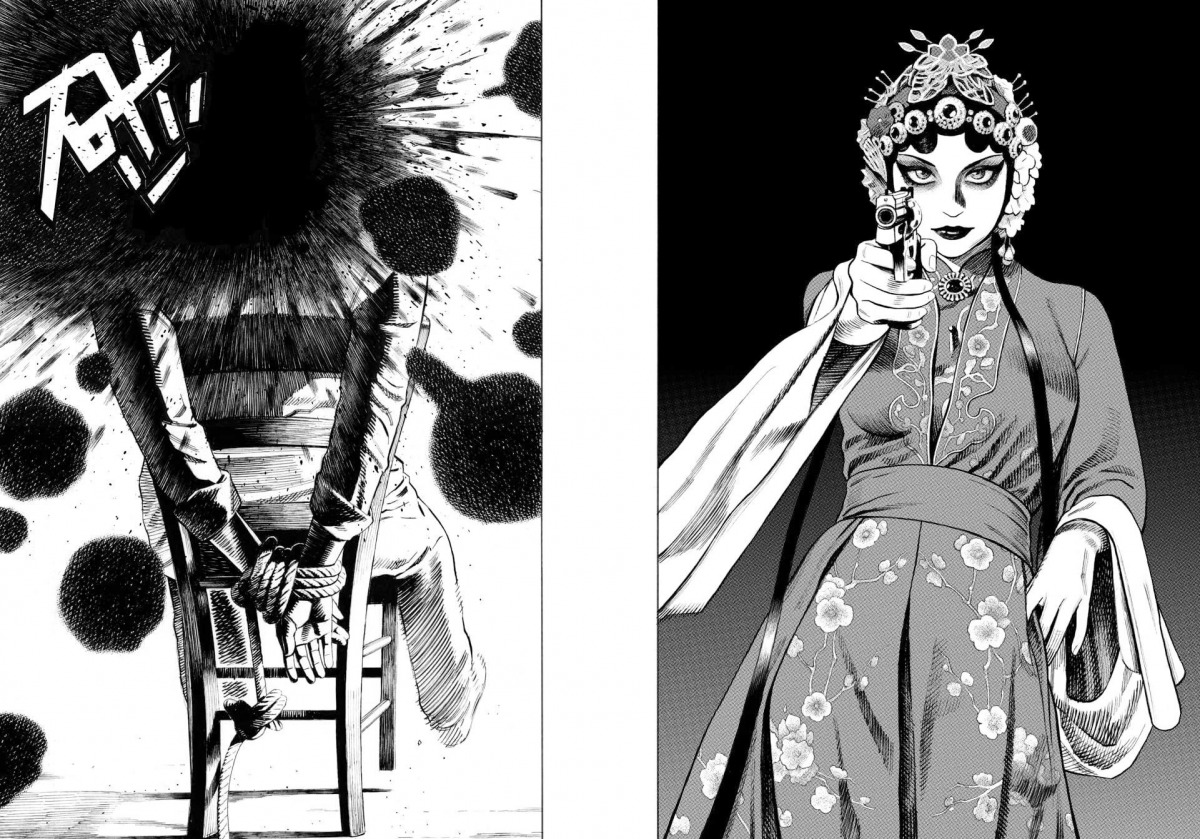

話題》很台灣的科幻推理,災難和毀滅中也有溫柔—訪薛西斯《K.I.N.G.:天災對策室》

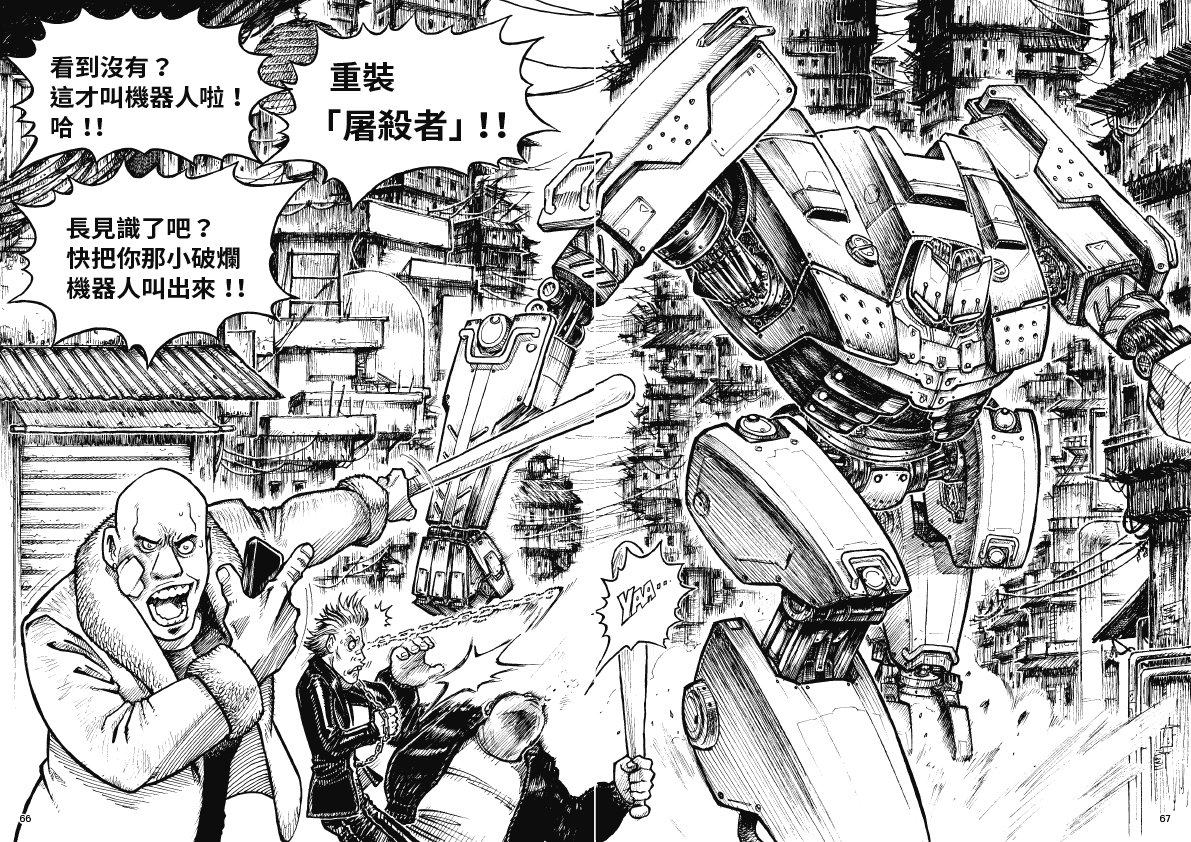

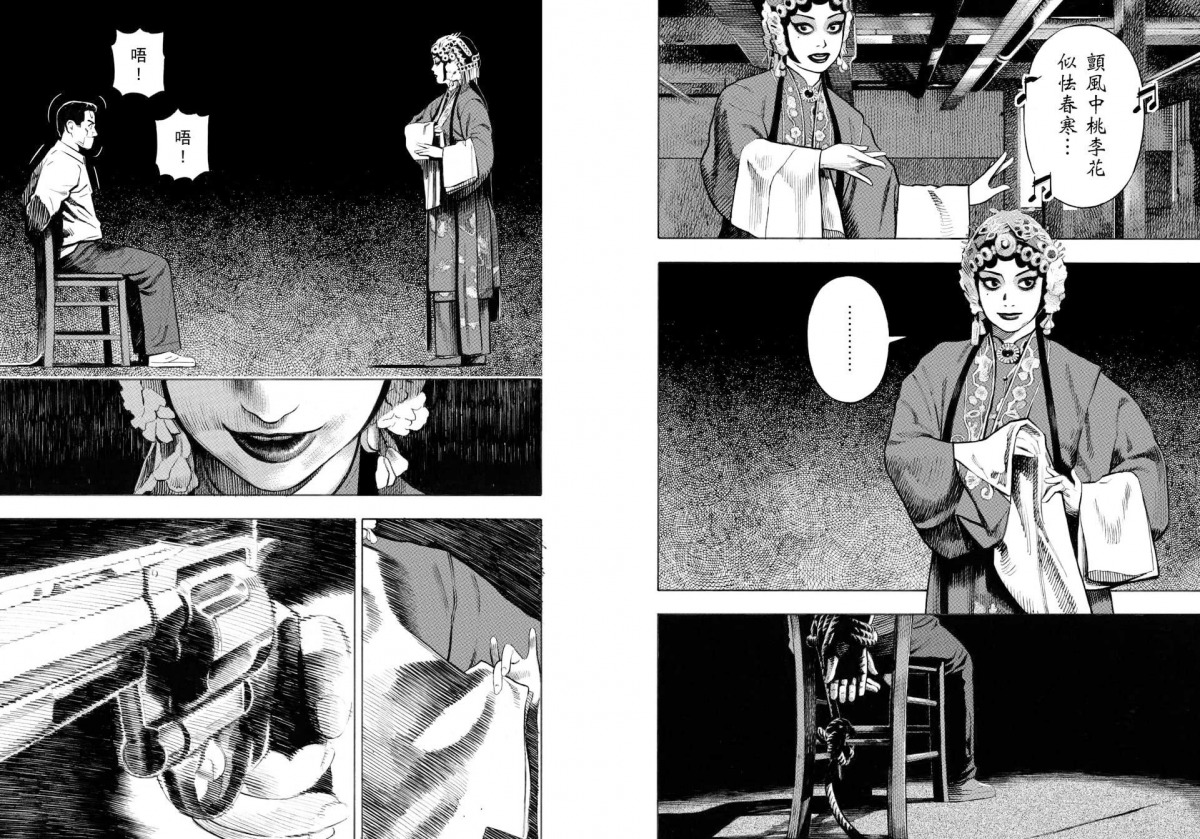

被稱為「天災」、莫名降臨、來去無蹤的毀滅性能量將城市一分為二,分別為陸地都市和浮在水上的空橋都市。在空橋都市有水災、爆炸、各種不可思議的現象,比如空橋下會結出閃亮的「幽靈蛹」,十二點一到,就會有白色的人影從裡面爬出來;陸地都市有神祕畫家「哈梅林的吹笛手」,會讓被畫的青少年憑空消失……

這是薛西斯的新作《K.I.N.G.:天災對策室》。如此魔幻的故事,發生的舞台不是《阿基拉》的東京,不是所有怪物和外星人想要攻擊的紐約,也不是有推理小說和鬼怪傳統的倫敦,而是台北。問薛西斯,為何把舞台選在避過許多天災的台北?她說:「這種全國(全球)性、持續性的災難,指揮總部和最大量資源應該都會投放在首都。既然是第一集,還是不要讓主角們整天都在奔波出差好了。」(好貼心的理由啊!)

但薛西斯也承認,這樣做有個世俗的理由:「既然要炸,就炸些有全國性知名度的景點,大家會更感熟悉——我感覺不少讀者看到信義區被炸之後謎之高興的樣子。」(身為土生土長台北人,我承認看到信義區被炸,確實有一種帶著罪惡感的爽快……)

即使如此華麗又恐怖,台灣的災難故事還是台灣的災難故事,有一種台灣人特有的實事求是。天災首次發生後,政府著手進行災區重建。之後每次天災發生前,市政府會發布天災預告。天災發生時,災區警察負責處理災變。天災發生後,會有保險理賠和國家紓困補助……

如此井井有條,實在很難不讓人想到因為時常經歷天災人禍,進而發展出一套應變措施的台灣。故事中的天災如果換成地震颱風武漢肺炎疫情,也絲毫不違和。就這點來說,《K.I.N.G.:天災對策室》真的很台灣。

正如薛西斯所言:「與其說我寫的是人類社會的運作方式,不如說是台灣人社會的運作方式。即使今天我寫了阿法貝塔嘎瑪大陸的壯闊奇幻史詩,裡面的人物思考模式跟價值觀,可能還是會有某個地方很台灣吧!」

另一個很台灣的地方,是強烈的家庭元素。雖說許多科幻、奇幻、犯罪小說中都有家庭元素,但在本書中,家庭不只是背景或造成人物個性彆扭的原因,更是左右劇情的關鍵,占了相當大的篇幅。故事從一趟不情願的回家開始:主角失業少女鍾灰的家(美其名曰堤岸公寓,實際上是一間漂浮在水上的小屋,人稱「消波塊」)被天災毀滅,無家可歸的鍾灰回到她曾經逃離的那個地方,乞求交惡多年的父親畫家收留。

寄人籬下時,她發現父親可能和空橋都市一連串神祕失蹤事件有關。調查過程中,她不只發現了和案情相關的祕密,也發現自己身上的祕密,還發現父親在原生家庭不為人知的過去。而父親的過去,可能就是造成他們父女關係如此殘破的原因,也和附著在他們身上的「天災」息息相關……

家庭的裂痕決定了天災的降生與樣貌,這幾乎可視為一種疾病或個性缺陷的隱喻了。雖說不能什麼都怪家庭,但家庭確實決定了我們的個性、恐懼、好惡、對愛的想像,以及自我認同(或無法認同)。

關於家庭對自我認同的影響,薛西斯說得很好:「對『自我』的認同,最早就從家庭(或成長的地方)開始。這個自我認同會長成什麼模樣,根基都打在這裡。並不是說其他的生命歷程不會影響,但家庭的影響是最初、想必也是最深遠的。」

然而,人不會一直待在原本的家庭中,總是會離開家庭、成長、建立自己的歸屬。「找到歸屬、接受自己」是成長過程中很重要的一環,但也是最困難的一環。正如薛西斯所說:「自我認同似乎在現代社會已經變成一個很痛苦的課題,很多人也許終其一生都找不到自己應該是什麼、在什麼位置。」

自我認同的困難,可能是因為大家都知道每個人都是獨一無二的,但接受自己和(即使是想像出來的)群體的不同,代表要接受孤獨,而孤獨可能令人痛苦。

《K.I.N.G.:天災對策室》的主要角色都是孤獨的。被天災附身的災區警察黑子、楊戟、英士等人,他們因為自己身上的天災而異於常人、不被尋常社會接受,而他們彼此之間,又因為每個人身上的天災樣貌相差太多,無法互相理解、相濡以沫。鍾灰和父親之間原本也存在隔閡,兩人原本關係就不好,卻因為天災開始互相幫助、理解,進而化解了困境。所以,天災「有時是祝福,有時是詛咒,可以是天啟,也可以是天災。」——就像家庭一樣。

原本看似邪惡、否定女兒生存價值的父親,原來也只是個需要長大才能知道如何去愛的孩子,不是真正的壞人,這是《K.I.N.G.:天災對策室》很溫柔的部分(這種溫柔,也好台灣啊)。除了少數例外,故事中大部分的人都不是真正的壞人,而是有難題的人。他們可能會做惡事,他們身上甚至可能有邪惡,但他們也有善良的一面,他們很努力地和自己的「惡」相處,有時成功有時失敗。

為何如此溫柔?薛西斯說:「善惡是從利害關係開始的,只要地球上還有兩個以上的人類,惡就會一直存在,因此我不想定義惡人。」

善惡是相對的,就像自然/超自然,正常/不正常是相對的。惡、超自然、不正常就像善、自然、正常一樣,是我們身上的一部分。因此薛西斯說:「與其努力把自己擠上『跟別人一樣』的軌道,不如努力讓這個社會變成『與別人不一樣也沒關係』的社會。當作買保險也好,我覺得那是能最大化集體利益的方式。」

於是,描寫災難和毀滅的《K.I.N.G.:天災對策室》,也成了某種給讀者的保險。最適合買這份保險的人,其實是青少年和他們的家長。書中處理到的家庭議題——如何和不喜歡自己的家長相處並看見他們的創傷?彆扭的家長對孩子造成傷害後有沒有機會修補?若沒有家長的支持,朋友和其他人的支持是否可以取代?都是青少年和他們的家長在成長過程中好需要知道的東西呀(是的,不只是孩子,家長也需要成長)。

成長就像蛻變,是痛苦的,不一定會成功。孩子和家長會像幽靈蛹的白霧般消散,還是成為真正的蝴蝶?這就要看他們是否能接受自己和彼此,將天災化為天啟了。●

作者:薛西斯

繪者:SUI

出版:獨步文化

定價:499元

【內容簡介➤】

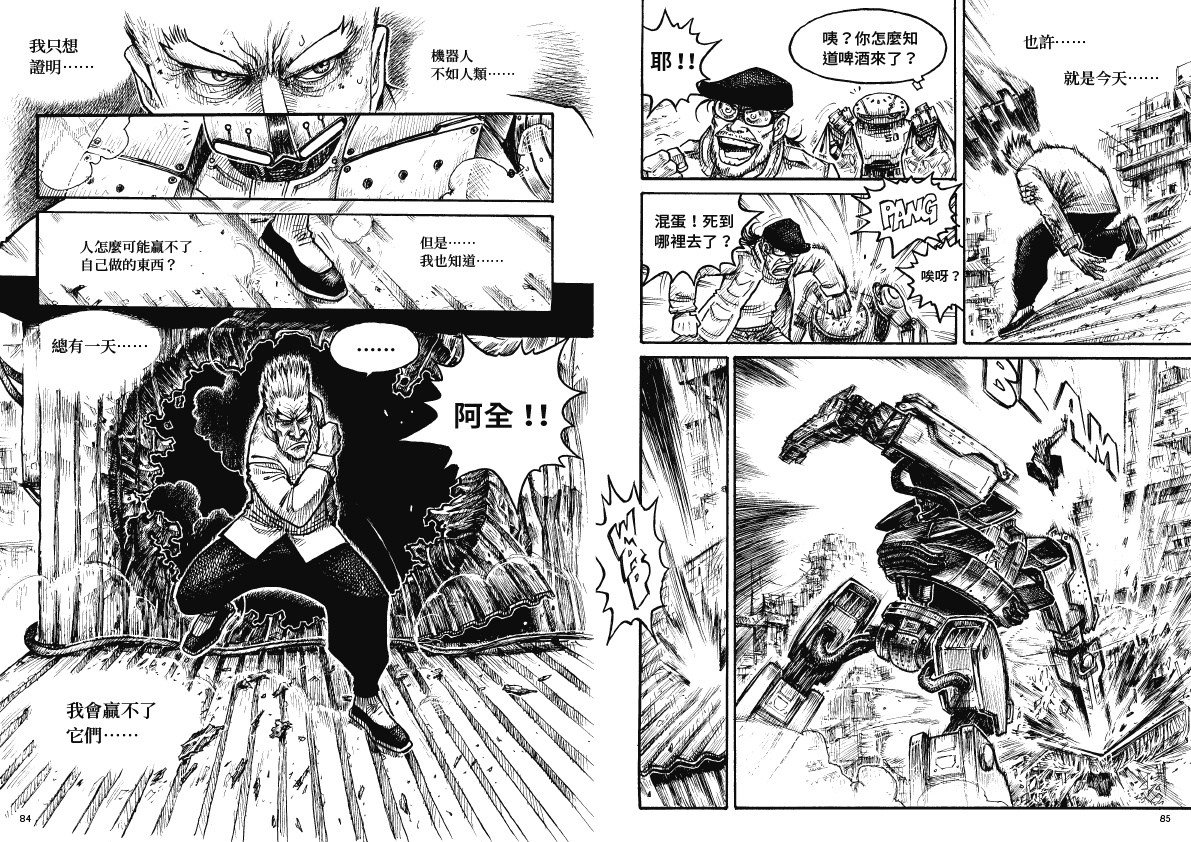

作者簡介:薛西斯

臺灣作家,創作類型跨推理、武俠、奇科幻,2013年以《托生蓮》獲角川輕小說大賞銅賞出道,次年武俠小說《不死鳥》獲獎,2015年以推理小說《H.A》入圍島田莊司推理小說獎,本作獲評論家詹宏志及版權經紀人譚光磊正面評價,日本評論家玉田誠更稱是「肩負推理小說歷史進程的傑作」。近年著有結合線上虛擬實境的懸疑小說「魔女的槍尖」系列、多位作家合著怪談小說《筷:怪談競演奇物語》,並和臺灣漫畫家鸚鵡洲搭檔,在《CCC創作集》上連載《不可知論偵探》。

擅以人物及謎團為軸心,寫出縝密懸疑的作品。故事多從我們生活熟悉的元素入手,挖掘出人性困境後輔以想像力羅織的設定,令人想起閱讀虛構文學時最樸實的追求——希望讀到一個有趣的故事。本作集結作家出道創作特色,在既有現實世界觀中置入特殊設定,群像劇書寫出臺灣都市怪談及大型災難,是帶有怪奇懸疑和超能力動作場面的娛樂作品,亦是有快節奏和豐富角色的都市奇幻小說。

相關著作:《K.I.N.G.:天災對策室》、《筷:怪談競演奇物語》

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量