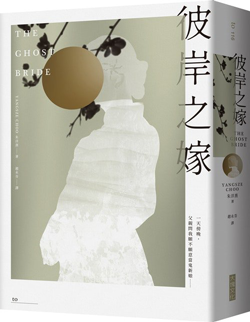

書評》掌握自己的愛情,我們有權嫁錯人:盧郁佳評小說《彼岸之嫁》

※本文涉及《彼岸之嫁》小說、影集情節

《彼岸之嫁》說:「在出生於馬六甲海峽的華人社群中,婚姻是個沉重的題目,是一樁在孝道和經濟價值之間設法求取平衡的交易。」女主角因此斷定,某人的求婚完全是不可能的。

她對男人的愛情會受到她的猜忌所考驗,而男人對她的愛也同樣遭受真假考驗。有人失敗了,有人成功了。但一切還在未定之天。

《彼岸之嫁》的冥婚設定,乍看像是歌德羅曼史:在近代英國殖民地,馬來西亞的馬六甲市,17歲天真爛漫的美少女潘麗蘭4歲喪母,家道中落,遊手好閒的父親慵懶抽著鴉片,想讓她嫁給該市首富林德強剛過世的獨子林天青抵債。嫁給死人?有沒搞錯。但林家擁有錫礦開採特許權、咖啡園、橡膠園,富可敵國。

且看林夫人邀麗蘭到林家豪宅作客,當麗蘭搭人力車抵達時,沉重的硬木大門無聲無息地打開。庭園夾道兩排中國海運來的昂貴青花瓷盆,種滿了九重葛。大廳地板是黑白棋盤,寬闊的柚木樓梯迎面展開,兩旁牆上掛了幾十具咕咕鐘、瓷鐘、鍍金鐘、鴿蛋大的迷你鐘,鏡面發亮,黃銅裝飾閃爍生輝。在這個陰森、華麗、充滿自殺他殺傳聞的鬧鬼之家裡,珠光寶氣的貴婦身穿喪服,象牙麻將洗牌時手腕的玉鐲噹啷響,僕役送上椰絲娘惹糕、捲餅、菠蘿餡餅、瓜子、芒果、木瓜切片。

就像好萊塢電影《亞洲超級富豪》裡平民少女發現男友是新加坡財閥獨生子,整個山頭是他們家的花園宮殿,豪門陷阱、宮闈陰謀在等著她。潘麗蘭也隻身闖進陌生房間,邂逅了親切開朗的青年林天白,愛上他沉穩的眼神。稍後她得知,父親原想把她嫁給林天白。沒想到林天青過世,林天白繼承了林家,於是陰險的林德強嫌麗蘭貧窮卑微,只適合和林天青冥婚。

歌德羅曼史總始於一個外來的年輕女子,家庭女教師,或是富商鰥夫的新娘,善良、單純、無知,不設防地走進陰暗豪宅,遭受年老女僕冷漠的威脅、宅邸怪事頻傳。她從失落的舊信、舊照片,或是社交談話的隻字片語線索中拼湊、猜測,逐步揭開這家人過去的祕密。它屬於女性讀者,靜態的富人家居生活、安逸優渥的婚姻目標。即使鬧鬼情節驚心動魄,也停留在寂靜的恐懼,牆後密室傳來的怪聲。

近代冒險小說卻是探索戶外、迫切要去開拓、占領異地,例如解碼尋寶、偵探、諜報、警匪類型,在極地、叢林或沙漠與反派纏鬥,在城市飛車追逐,英雄救美打退壞人,總以男性讀者為對象,頂尖對決、鬥智鬥力推動情節,洋溢控制與征服的快感。

《彼岸之嫁》不是歌德羅曼史,甚至愛情小說的成分只佔三分之一。它是少女的冒險小說,帶著再開《哈利波特》魔法冒險的雄心壯志來到讀者面前。

***

《彼岸之嫁》與《哈利波特》共通之處,在於真幻交織。魔法世界既在商業、地理上鏡像對應於在地城市,也是民俗傳說、危險、禁忌的巫術世界。《哈利波特》說倫敦國王十字車站有個九又四分之三月台,巫師界有自己的道具商店、業者、銀行、法庭;而《彼岸之嫁》的冥界則是陽間馬六甲市的鏡中倒影,在同一地點曾存在過的不同房子,在冥界可以同時擠在那個地點。

霍格華茲學校結合了英國貴族寄宿學校文化和法力無邊的巫師、魔法、道具、精靈、世系、歷史與規則;《彼岸之嫁》則以中國移民的神話、傳說、習俗,創造陰間「亡者平原」,燒給亡者的冥幣、紙紮僕人、車子、房子在這裡成真。傳說中的冥府牛頭馬面,在書中成了牛頭魔看守犯人。街上百鬼夜行,人潮中姑獲鳥、虎面人、腳趾向後的女人並肩而行。

傳說命中注定的情侶,小指上有隱形的「紅線」相連,千里姻緣一線牽。在本書中,兩人交換信物後,感情會化為一絲閃亮的細線引路。只要陽間的林夫人向麗蘭討一條髮帶,她死去的兒子林天青就循此穿越陰陽界,夜夜入夢追求麗蘭。林天白燒給麗蘭一隻掌中木雕檀香馬,在陰間就成了一匹真正的駿馬,麗蘭的坐騎倩妲娜,載著她出生入死。

麗蘭不堪林天青夜夜騷擾,去三寶廟找女靈媒作法趕鬼。結果反而落入了陷阱,靈魂離體,來到冥界。神祕男子二郎邀她合作調查,發現麗蘭的冥婚背後隱藏了陰陽兩界的龐大陰謀,如果放任蔓延,可能會重演南亞大海嘯。

《哈利波特》營造推理樂趣,草蛇灰線、蹊蹺線索,多線推進懸疑事件,結尾陸續解謎。《彼岸之嫁》也邀讀者猜測:陰謀是什麼?麗蘭4歲時發生了什麼災難,為什麼母親死了,父親毀容,只有麗蘭幾乎毫髮無損地活下來?林天白可信嗎?是誰殺了林天青?似乎周圍人都嫌疑深重。

最引人注目的謎團,莫過於二郎的身分。這角色來自中國神話中的二郎神,但現身時是腹黑冷酷的吐嘈役。他長袍竹笠遮面,臉龐祕不示人。嘲笑麗蘭天真、狼狽,歡喜冤家一路鬥嘴打鬧,理所當然地利用麗蘭臥底查案,厚顏無恥地自誇很多女人喜歡他,但隨後卻成了忠誠守護麗蘭的騎士。

反差萌展開了服務讀者的意淫樂園:二郎雙手蒼白纖細卻力大無窮。麗蘭原本想像二郎是魚臉、蛇面、天花麻臉,但等他摘下竹笠,麗蘭就後悔了。講話像《失戀三十三天》的王小賤,長得像王一博,這叫人怎能抵擋呢。加上臉紅心跳的親熱場面好戲連台,福利放送令讀者嘴角失守。

***

這部小說的主題是婚姻自主。麗蘭決心反抗,她要掌握屬於自己的愛情。第一次,她反抗父輩安排的婚姻,尋求自主。第二次,當她自主選擇的婚姻送到她面前,她要不要接受?

父親說,假如麗蘭不在乎愛情和生育子女,那麼冥婚可以讓她這輩子都穿綾羅綢緞,吃喝不盡。那為什麼婚姻不能買賣?書中一樁悲劇來自長輩的婚姻。張愛玲的小說〈金鎖記〉描述貧窮女孩曹七巧,為錢嫁給毫無感情的殘障富家子,婚後仍形同陌路。曹七巧犧牲愛情,戴上金枷鎖交換衣食無憂,等於冥婚活人嫁給鬼。所以她對兒女同樣殘酷不仁。因為曹七巧一點也不可愛,只讓人覺得恐怖,所以讀者對她的痛苦難以感同身受。但在《彼岸之嫁》中,讀者有機會去想像曹七巧的困境和代價:她原本也只是一個潘麗蘭。

《彼岸之嫁》有一個不幸的曹七巧,和一個幸運的富家女。富家女和窮學生戀愛,父親反對她嫁。最後母親自殺要脅變厲鬼作祟害全家,父親才屈服,成全婚事。曹七巧和富家女的差別,似乎不是貧富,而是富家女有母親力挺她。

相較於《哈利波特》以哈利父母死亡的悲劇突顯正邪對立,本書竟有兩個女人犧牲生命來保護女兒。談到爭取自由,總是主角要為自己的自由去挑戰權威,付出代價,從中成長。但在本書中,女兒的能力還不足以對抗環境,需要母親來替女兒付代價。

在書中,麗蘭的父親並非大惡,喪妻後整個人槁木死灰,疏忽沒安排好她的婚事,麗蘭被他的無能所耽誤而感到痛苦。父親的形象是被動、無奈、被閹割的。因為這種失望,所以麗蘭的理想男性與此相反,形象強大,生氣勃勃,主動邀請、推動大事,忙碌充滿衝勁。他不受道德拘束,但表現對麗蘭絕對的忠誠。就像是《來自星星的你》男主角,當女主角急難需要他時,他永遠都在。

母親也與無能的父親相反,家中保護麗蘭的人,是全能的母親。年老的兩代女傭「阿媽」,密切關心麗蘭能否嫁得好,自掏腰包養主人家。像睡美人的仙女教母,多次抵禦壞巫婆的詛咒。

是的,本書在冥界揭開的謎團之一,就是好仙女收拾壞巫婆殘局的產物。在母女關係議題上,《彼岸之嫁》繼承了《喜福會》母女共依存的緊密、愛恨交加。女孩要長大獨立成為女人,必須在精神上弒母。但潘麗蘭還未成年,《彼岸之嫁》只是第一集,華人作者還未直接挑戰孝道傳統,而是嘗試與之共存,從中獲取支持。在她羽翼未豐的此刻,這點實際又合理。也令人期待續集她將在接連的挑戰、衝突中成長改變。

自主婚姻的敵人,不只是父母安排的買賣婚姻,還包括《彼岸之嫁》的曹七巧遇上壞男友始亂終棄,張芳男友懦弱被動,愛情經不起考驗。《暮光之城》、《飢餓遊戲》女主角的後宮都是強大傲嬌戰友男一,和忠心小狼狗男二,比《彼岸之嫁》單純很多。《彼岸之嫁》更深沉地質疑愛人:你真的認識我嗎?你愛我是因為我漂亮、乖巧,還是因為我個性叛逆、靈魂不羈?如果有天我不再漂亮、也沒那麼溫柔聽話好使喚了,你還會愛我嗎?

或者,我還會愛你嗎?

麗蘭自言,婚姻是「在孝道和經濟價值之間求取平衡」、是「交易」。其實,她孝順就是嫁給錢,嫁給錢就是孝順。既然是同一件事,哪來的平衡可言?麗蘭佛洛伊德式的口誤,暴露出她面對自由的恐慌心虛。對於一份放在她面前的愛情,她既渴望,又害怕背叛家庭期待。不要說一個十七歲少女,就算活到七十歲,也未必敢忤逆家庭,在父母眼中嫁錯人、不受祝福。書中每個女人遇事只能去找靈媒作法,就因為在家庭中她們缺乏自主權。

如果今天的女孩自認為與《彼岸之嫁》的時代不同,我們已經婚姻自主了,這有可能是真的,也有可能是誤會。後者因為女兒接受了父母擇偶的價值觀,對於自己的需求毫不知情,或是視為大罪,心存抗拒。要認清自己和父母的差異,認清自己的需求,需要花上好多年去試誤。

在出生於台灣海峽的華人社群中,婚姻是個沉重的題目,是一樁在孝道、經濟現實和愛情之間平衡的交易。選擇了什麼樣的愛情與婚姻,也就選擇了什麼樣的事業和人生。平衡取決於你是否相信自己有資格冒險、犯錯、失敗,相信自己仍能站得起來,轉危為安,繼續追求幸福。《彼岸之嫁》歡樂、浪蕩的少女冒險,是照亮這條險路的啟明燈。●

|

|

|

作者簡介:朱洋熹(Yangsze Choo) 她的第二本小說,2019年出版的《黑夜之虎》(The Night Tiger)背景設於1930年代的馬來亞,結合當地的白虎食人傳說,敘述由一節斷指展開的解謎之旅。《黑夜之虎》是美國女演員瑞絲.薇斯朋主持的哈囉陽光讀書俱樂部的2019年4月選書,也獲選為亞馬遜2019年2月最佳圖書。 朱洋熹愛吃愛閱讀,也常常邊吃邊讀書。她與丈夫、兒女和幾隻雞定居於加州。 |

現場》把風景一幕一幕地寫下:賴芳玉與洪仲清談論愛、謊言與真相

時間:2019年12月21日

地點:和平青鳥

聖誕節即將到來前的週六夜晚,長期為婦女權益抗戰、出版過多部著作的律師賴芳玉,與同樣勤於筆耕、透過書寫分享專業知識的心理諮商師洪仲清,懷抱著某種報佳音的心情來到現場,分享一個關於愛的好消息。

對談開啟前,時報文化出版社總編輯曾文娟以一首瘂弦的詩作為引子,描述人生就像一條河,無論如何都會蜿蜒地流向它該流去的地方。賴芳玉的新書《待用民宿》正是在談論這種生命的流動。迂迴、開闊,或快或慢,平靜與洶湧,急流與慢水,河流像是有自己的生命一樣,在命、運、念的拉扯與牽引下,終將長成自己的樣子。

洪仲清率先開啟話頭,他頭上戴了一對應景的聖誕麋鹿角,半開玩笑地向現場讀者說:「這是我的天線喔!今晚我會接收很多感應,所以不知道會說出些什麼。」不過,洪仲清終究有備而來,他手拿著《待用民宿》,上頭黏貼許多便利貼,甚至在開場前,他仍認真地在書上寫下註記。洪仲清不諱言,很多心理勵志作家的書,包括他自己,都在寫「愛」這件事,只是由於大多是整理過的論述,內容多半過於抽象、過於漂亮。即使賴芳玉這部新書使用了小說的結構、文學的筆法,本質上仍是在討論許多關於「愛」的議題。

「所有的結局都已寫好,所有的淚水也都已啟程。」洪仲清以書中賴芳玉引用席幕蓉詩作的句子做為整本小說的註腳。他非常驚訝身為律師的賴芳玉,能在硬梆梆的訴狀或法律文件之外,寫出如此美麗的句子。洪仲清說,他原以為《待用民宿》會是一本充滿各種「現實案例」的作品,沒想到仔細翻閱之後,小說不僅離奇,文字更是優美。他印象最深刻的是書中描述了類似電影《大河戀》的場景:「陽光灑下,釣魚竿和細長的釣魚線在空中劃出美麗的銀色曲線。」

█每一則謊言,都暗藏了某種生命的不堪

《大河戀》這部電影似乎也跟《待用民宿》這本小說有著某種呼應與連結。電影描述父親與兩個兒子之間的故事,哥哥依照爸爸的期待,完成爸爸規劃的人生,隱約欣羨著弟弟的自由。另一方面,弟弟則是叛逆成性,看似活得瀟灑,卻步步走向悲劇。

《待用民宿》中男主角李胤祥彷彿是《大河戀》劇中兩兄弟的合體,差異在他選擇以謊言滿足自己與他人對於生命的需求。話題於是來到了「謊言」,洪仲清笑說,也許正是因為從事律師,看遍了大小謊言,所以賴芳玉寫起關於謊言的故事特別得心應手。

接著輪到賴芳玉發言,她說原本與洪仲清一點私人交情都沒有,但寫完這本書後,便直覺地和出版社指定希望能夠請他推薦,一直到不久前,為了新書的宣傳,兩人一起在線上直播,才真正有了比較多的交流。賴芳玉感覺洪仲清總是能夠在很不經意的狀態下,說出很有能量的話語,像小說中的金婆婆一樣,用溫暖且自然的方式觸碰到每個人的內心,也如他自己所說的:「有時候就像是接了天線一樣。」她因此特別珍惜在這樣的夜晚,能夠有機會再一次聽洪仲清又感應到了什麼,期待自己又能夠被再觸碰到些什麼。

賴芳玉順著「謊言」這個主題繼續往下說,當律師的確讓她接觸了各式各樣的謊言,但對她來說更重要的是,她逐漸理解,每一則謊言的背後其實都暗藏了某種生命的不堪,而寫這本小說的初心,並不止於指出那些不堪,而是希望透過故事,去呈現人們在面對各種不堪處境時,能自然激發出的正面力量。以經常處理的離婚案例為例,賴芳玉總覺得當事人雙方即便最終選擇分開,但那份最原初對於彼此的愛其實一直都在,只是後來轉化成為了恨,被憤怒、悲傷等情緒所取代。

█如果你追求錯方向,將永遠處在迷路狀態

因此,要如何再次地轉化,從負面的情緒中走出來就變得相當重要。無論是接受或改變,生命的力量通常並非來自一個人的社經地位、教育程度。在執業二十多年的經驗中,賴芳玉說她往往是在相對底層的人身上,看見那種轉化的能力,也多半是同樣一群人,長出來的生命力遠遠高於那些擁有財富的人。「有很多人以為一定要如何才會快樂,於是一直往另外一頭走,卻看不見每一個自己生命獨特的源頭。」

賴芳玉以自己當例子,寫作這件事可能就是某種她的生命源頭,因此寫作對她來說,所能帶給她的生命力,遠遠高過她身為律師。「如果你追求錯方向,那麼你永遠都處在一種迷路的狀態。」賴芳玉如此說道。

對談的後半,兩人談到小說中很重要的概念——「念」的定義。洪仲清坦言自己也是到了一定年紀,才開始對自身的各種念頭「說可以」,因為一旦說了可以,才能真正讓念頭放下,讓更多可能性發生,那個「最終的方向」或是「獨特的源頭」才會漸漸顯現。也就像是內在有了歸屬,然後再把愛放在內心適當的地方,重要的人或事才會出現,才會發生。

賴芳玉呼應洪仲清的說法,她認為「念」無正負之分,當我們說著「正念」的同時,其實早已有了某些預設或判斷,而容易成為「妄念」,謊言與痛苦於是隨之而來。因此,在她的作品中,「念」就僅僅被稱為「念」,所代表的更接近於「開啟一種對話的方式」,無論是對他人、對自己,念就是一種選擇,同時也是一種行動,是很清澈的自我覺察的狀態。

對談尾聲,讀者詢問賴芳玉究竟如何在繁忙的現實生活中,還能創作出一個複雜的虛構小說,這之中是否也包括了高度的自律與專業要求?賴芳玉回到了對談一開始就提起的那條河流的意象:

「我其實有時候也不知道自己將會寫下什麼。對我來說,就像是漂流在小說人物的生命河流上,而我不過是把所看到的風景一幕一幕地寫下來。」●

作者:賴芳玉

出版:時報出版

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:賴芳玉

執業律師27年。

多年於《蘋果日報》、《非常木蘭》等擔任專欄作家,著有《我們依然相信》、《好散,也是一種幸福》、《賴芳玉愛情律師事務所》、《影之光》、《待用民宿》等書。

2012、2013年參與電影《寒蟬效應》顧問及拍攝,2015年參與電視劇《植劇場》系列前期籌備,並擔任電影《順雲》製片之一。

另小說《影之光》曾改編電影劇本大綱,2017年於金馬國際電影節獲選為金馬創投之影展官方推薦國際華語電影計畫。

2019年9月與作家吳淡如、精神科醫師鄧惠文一起主持華視新節目《今晚好好說》,以女性的角度來討論時事與公共議題。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量