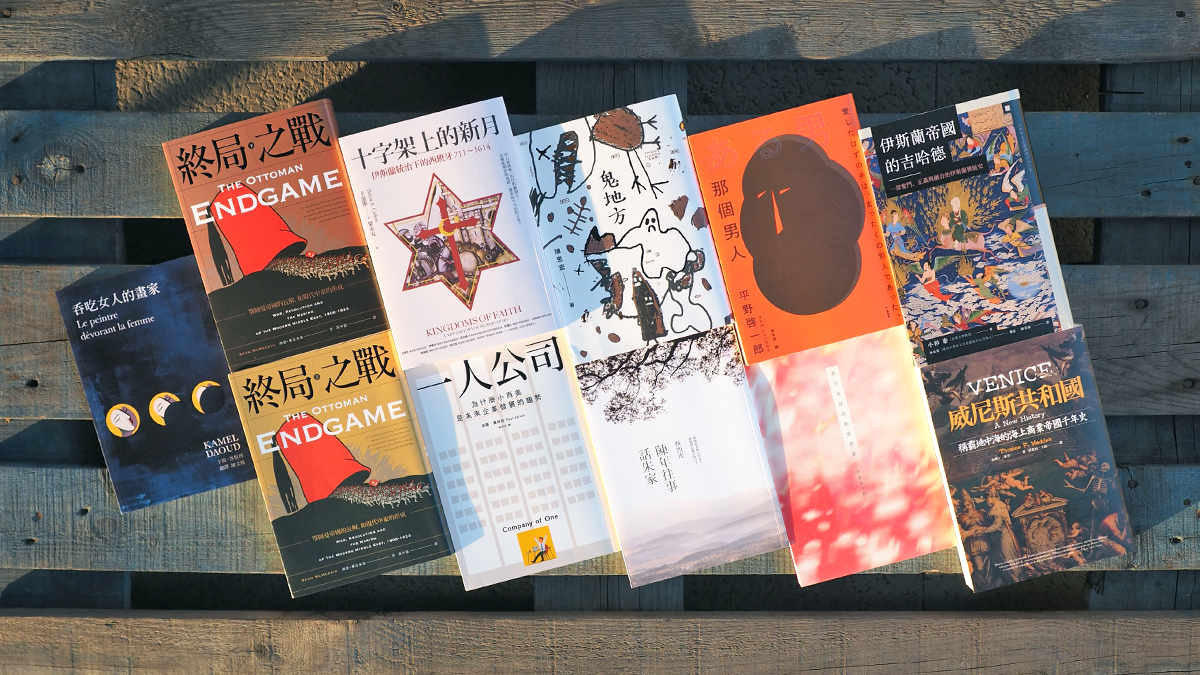

OB短評》#230 細膩拆解認同的極品好書懶人包

●蓬萊百味臺灣菜

黃德興師傅的料理人生

黃德興、曾品滄、陳瑤珍、陳彥仲著,玉山社出版,420元

推薦原因: 樂 益

台灣的飲食書寫已建立了豐富多樣且深厚的傳統,本書特出之處在於將飲食史與個人生命史深刻結合,從北投酒家菜、外省菜到晚進的新台菜,非常值得一讀。 【內容簡介➤】

●白鴿木蘭:烽火中的大愛

李黎著,印刻出版,320元

推薦原因: 思 獨 益

描述丈夫家族的白色恐怖經歷,在創傷書寫中融合了中國中心的愛國論述,令人驚異的是受難的知識分子公婆,最後揭露身分確實是共產黨,所愛的國家由號稱中華民國遺緒的國民黨在台政體,改接枝至共產中國,顯現出白色恐怖受害者的紛紜群像,致使追溯解謎的文體一再迭變。隨著往後愈來愈多史料公布,白色恐怖書寫應當會分岔出更複雜的國族認同。

作為白色恐怖家族書寫,本書追溯受難者命運,最後頗有謎題解開的震撼,而傳主對於理想獻身的情懷,令人想起陳映真筆下的諸多人物,對照今日兩岸現況,不勝唏噓。 【內容簡介➤】

●沒有名字的人

平埔原住民族青年生命故事紀實

方惠閔、朱恩成、余奕德、陳以箴、潘宗儒著,游擊文化,380元

推薦原因: 知 議

本書聚集不同族群青年尋找身分的生命故事,在書面資料與田野的抽絲剝繭中,呈現平埔族、漢人與其他原住民多重身分的織繞。破除過去單一族群框架的霸權,顯現歷史脈絡下許多台灣人複雜的身世與認同,也觸及母系血緣的性別意識,行文流暢且引發思考。

現今平埔族普遍被視為已漢化的族群,但真實情況遠比「漢化」二字複雜。無論生活中面臨的歧視、自我認同的掙扎,或文化復振的理想……本書收錄的平埔青年呈現了當代台灣社會複雜深刻的一面,而這些生命故事也是理解台灣當代社會多樣認同不可或缺的篇章。 【內容簡介➤】

●小島捕魚

台灣水邊的日常風景

島の伝統漁:台湾水辺の日常

行人文化實驗室編著,黃舒晴、王雪雯譯,行人文化,380元

推薦原因: 議 獨

簡介全台各種漁法,並訪問實施漁法的達人,強調由在地環境衍生出捕魚技藝,視覺上化滄桑風霜為歲月靜好,期待日常真的如此寧謐。 【內容簡介➤】

●旅館

開啟現代人自覺與思辨,全球資本主義革命的實踐場域

Hotel Life: The Story of a Place Where Anything Can Happen

卡羅琳.菲爾德.萊凡德(Caroline Field Levander)、馬修.普拉特.古特爾(Matthew Pratt Guterl)著,丁超譯,八旗文化,460元

推薦原因: 知 樂

討論以資本主義為核心的商業行為,演繹旅館如何成為交通流動的仿居家空間,成為容納新生自我的公共場域。論據踏實,邏輯推衍靈巧,正適合在旅程中勻出睡前時間捧讀。 【內容簡介➤】

●男人在世

跨性別者歷經暴力、寬恕與成為男人的真實故事

Man Alive: A True Story of Violence, Forgiveness and Becoming a Man

湯馬斯.佩吉.麥克比(Thomas Page McBee)著,穆卓芸譯,奇光出版,320元

推薦原因: 議 樂 獨 益

從小就想活在男性的身軀裡,但生命中父親等男性的攻擊性,始終困擾著作者。本書細寫性侵與暴力陰影,如何使作者展開追溯創傷的行動,將變性的生理與心理歷程,轉譯為對男性特質的重新定義,超越了一般跨性別書寫境界。文字充滿影像性與戲劇感,展露出跨性別者及周圍親友伴侶的生活圖像,細膩、節制而優雅剖開傷口,迎向未知。 【內容簡介➤】

●心臟的故事

令人著迷卻又難以捉摸的生命核心

Heart: A History

桑迪普.裘哈爾(Sandeep Jauhar)著,陳信宏譯,究竟出版,330元

推薦原因: 知 思 實 樂 益

本書作者是有家族心臟病史的心臟病醫師。當醫病關係互換,心臟之於作者不再只是專業上切割改造的器官,而是切身的不定時炸彈,也是承載驚恐、興奮等許多情感的載體。作者娓娓道來心臟醫療發展的歷史,彷彿就在訴說自己與家族的生命經驗。 【內容簡介➤】

●法國漫畫散步:從巴黎到安古蘭

La Promenade BD, de Paris a Angouleme

大辣編輯部、江家華編著,61Chi繪,大辣出版,550元

推薦原因: 知 獨

漫畫在台灣還停留在娛樂讀物的層次,但在法國已是和文學、電影齊觀的文化載體。本書帶你沿著經典漫畫遊法國,特別介紹小城安古蘭在國際漫畫節加持下,如何轉變為全球動漫迷聖地,是獻給重度漫畫迷的朝聖指南。 【內容簡介➤】

●京都癮

神話傳說、史蹟巡禮、祭典盛事,盡覽古都教人流連的祕密

知れば行きたくなる! 京都の「隠れ名所」

若村亮著,邱香凝譯,時報出版,360元

推薦原因: 實

以京都的歷史、流言與軼事為指南,帶領大河劇迷親臨經典場面發生地,還詳列怨念籠罩的景點,讓《源氏物語》書粉親身感受恨意發散的顫涼。從楞頭觀光客修煉為骨灰級別京都達人,就靠這本。 【內容簡介➤】

●京町家

京都町家的美感、設計與職人精神

京の町家案内: 暮らしと意匠の美

淡交社編集局編著,蔡易伶譯,健行出版,350元

推薦原因: 知 樂

京都住商合一的木造建築町家,是容納舊時光的精靈之屋,隔著層層屏障多看兩眼,川端康成《古都》裡的千重子彷彿就會踏步而來。本書介紹京都町家的構造與作用,居住人娓娓道來空間與天光雲影的穿流,充滿濃濃情意,京都人與建築的性格躍然紙上。

台灣近年赴日旅遊人數驚人,國人對日本的理解也有更進一步的需求。本書獨特處在於不只旅人觀點,也由在地京都人的角度,介紹町家的風情,對更深入了解日本文化會是很好的敲門磚。 【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

書評》人心的奧祕:評《雪是誰的?》

耶路撒冷是基督教、猶太教和伊斯蘭教的聖地,目前由以色列控管並定立為首都,然而巴基斯坦自治政府也宣稱擁有主權,但國際社會並沒有最終一致確認,因此經常發生衝突。

這個地方的主要居民有猶太人、穆斯林人、阿拉伯人等,主要使用的語言有希伯來語、阿拉伯語、英語,它的宗教、種族、政治和文化內涵既多元又複雜。這裡地處亞熱帶,屬於地中海型氣候,最冷的1月平均溫度是12度。因此,《雪是誰的?》以耶路撒冷下雪做為使人驚奇的開場,是有現實依據的。

雖然這個故事的背景和主軸充滿宗教意涵,但它處理的並不是神學問題,也不是要解決宗教爭議。諾貝爾文學獎作家約翰.史坦貝克(John Steinbeck)曾說,所有誠實的寫作都在企圖理解人類。這個故事的核心概念以及嚴謹鋪排的情節,最終要探討的仍是文學的課題:人性。

雪在耶路撒冷罕見,並使人歡樂(孩子們都興高采烈)。而這些寶貴的雪並不是源自於任何人的努力或作為,純粹是從天而降、白白賜給人們的恩典。白白領受的人們,「選擇」如何回應呢?

原本一起遊戲的三個小孩,卻爭吵了起來。爭吵的真正原因,其實不是表面上說的「宗教理由」(哪一個是真正的神?),而是人性的私欲和貪念。因為就邏輯上來說,「我的神創造了雪」不等於「雪都是我的」,兩個命題並無因果關係。就創造的概念而言,雪是屬於創造者的,人只是領受的對象而已。人想要自私地占有全部,假借宗教名義進行爭搶,或驕傲自大地以為可以掌控神意,在爭吵、搶奪的過程中,製造仇恨對立,結果只有虛空。

幸好,人性雖然有軟弱,會跌落黑暗,卻也有美善,可以進入光明。人有理性可思考反省,也有自由意志可做選擇。三個小孩面對遺憾的結果,對自己的錯誤感到後悔,陷入沉思。他們在沉思中想些什麼?故事沒有明說,或許施恩者聽到了呢。白白的恩典再次降下,三個小孩有了第二次機會,重新選擇更好的回應方式,與所有人和動物和花草樹木等受造物,一起讚嘆奇妙景象。

奧祕,超越人的理性解釋。故事中用雪來比喻,表示人可以憑理性和信心不斷追求更認識神,但永遠無法等同於神的地位而完全知道,所謂「神的道路高過人的道路;神的意念高過人的意念。」因此我們若說「三個宗教都是一樣的,所以不用爭吵。」這種和稀泥式的語言,只怕也是僭越。只能說不同信仰或信念的人,最好是存著謙卑虛己的心,不斷以對話來代替對抗,尋求對真理的理解和共識,才不致於讓人心私欲白白浪費恩典的好處。

故事文字用平行的敘述式描繪三種宗教。基督教有教堂、鐘聲、神父;伊斯蘭教有清真寺、宣禮員(在宣禮塔上揚聲召喚信徒祈禱禮拜的人)、伊瑪目(地位崇高的導師學者或教長領袖);猶太教有會堂、拉比(主持儀式並嫻熟教義的智者)、哭牆(猶太人聚集在此流淚親吻聖牆以悼念先祖歷史)。書裡的圖像也以充滿喻意的場景、圖案、服裝等細節,創造出和諧自然、三者並存的世界,不專屬於特定宗教或文化,而是包容一切。

以色列實行徵兵制,18歲男女皆徵召入伍,因此圖像裡出現手持武器的女兵。麵包店出現的阿拉伯文字及人物裝扮,暗示不同的文化生活就是日常。畫面從全景(神所造的世界)逐漸轉為近距離特寫(個人的作為),最後回到全景結束。在過程中,三個小孩的位置關係也隨情節而適當變化。三個小孩爭吵時,目中無人,口吐的惡言就像射箭似地刺向對方。圖像敘述清晰有力,文圖的節奏和戲劇張力都恰到好處。

駱駝是沙漠地帶經濟實惠的運輸工具,在以色列常見。聖經裡多次提到駱駝,耶穌曾用比喻說:﹕「駱駝穿過針的眼,比財主進神的國還容易呢。」說明神的國在人的心裡,但人要保守清潔無瑕、謙虛敬虔的心,多麼困難啊。

除了雪和大自然的一切奇妙,我們在生活裡其實也經歷許多恩典:家人的愛、陌生人的善意、朋友的幫助、美好的巧合運氣,以及自己天生而有的才能。但願孩子們能存感恩的心數算自己的恩典,感受活著的喜悅,並相信自己擁有充足夠用的恩典。●

Snow for Everyone

作者: 安東妮.許奈德(Antonie Schneider)

譯者:柯倩華

繪者:張蓓瑜

出版:三民出版

定價:329元

【內容簡介➤】

作者簡介:安東妮.許奈德(Antonie Schneider)

出生於德國明德爾海姆市,從小喜愛圖書和故事。她至今已出版六十多本書,翻譯成多國語言,包括為成人及兒童寫的詩集,獲得國際讚譽和許多獎項。她現為自由作家,住在德國、奧地利和瑞士三國交界的地方。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量