鬼怪MIT.漫畫》有個東西在那裡,我們把它奪回來:民俗文化與台灣漫畫

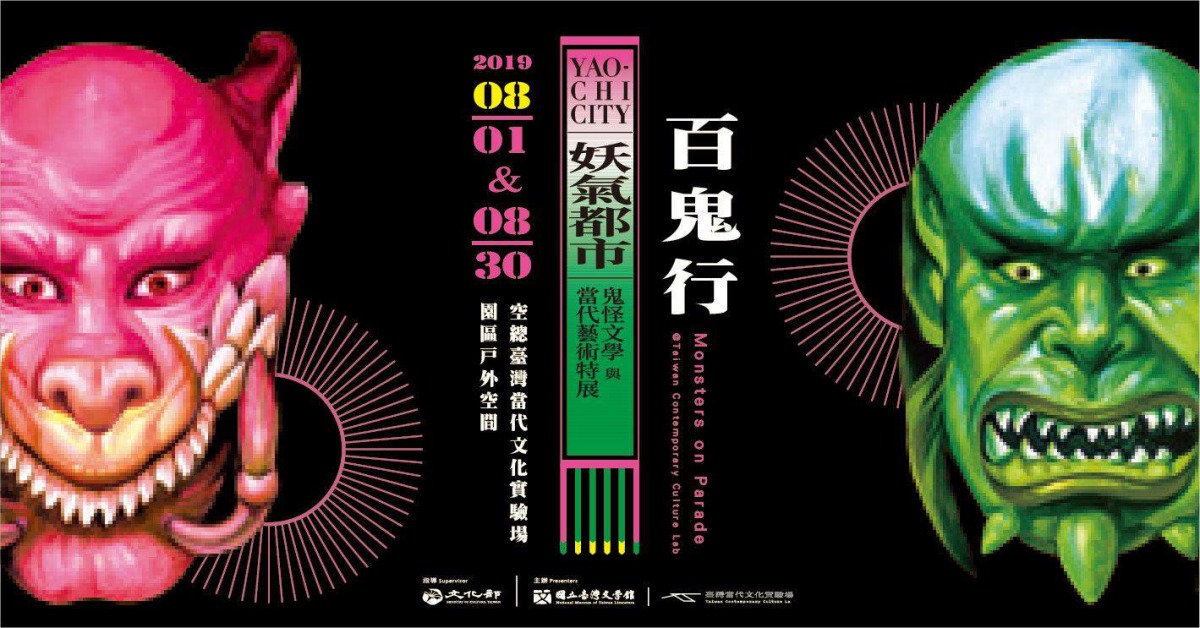

這幾年忽然之間,在許多場合都可以見到台漫的身影,無論是2017年台北燈會發生韋宗成自嘲的「邪神事件」、CCC創作集同年復刊,文化部也宣布要在台中水湳智慧城設立國家漫畫博物館(雖然同樣引發了質疑的聲浪),還有今(2019)年1月在台北後火車站正式開張的台灣漫畫基地(Taiwan Comic Base)。

這些現象代表政府致力改善產業環境的善意,但能夠持續多久?補助多久?影響多久?若回歸到任何創作的本質而言,根源還在於漫畫的內容可以滿足什麼需求?

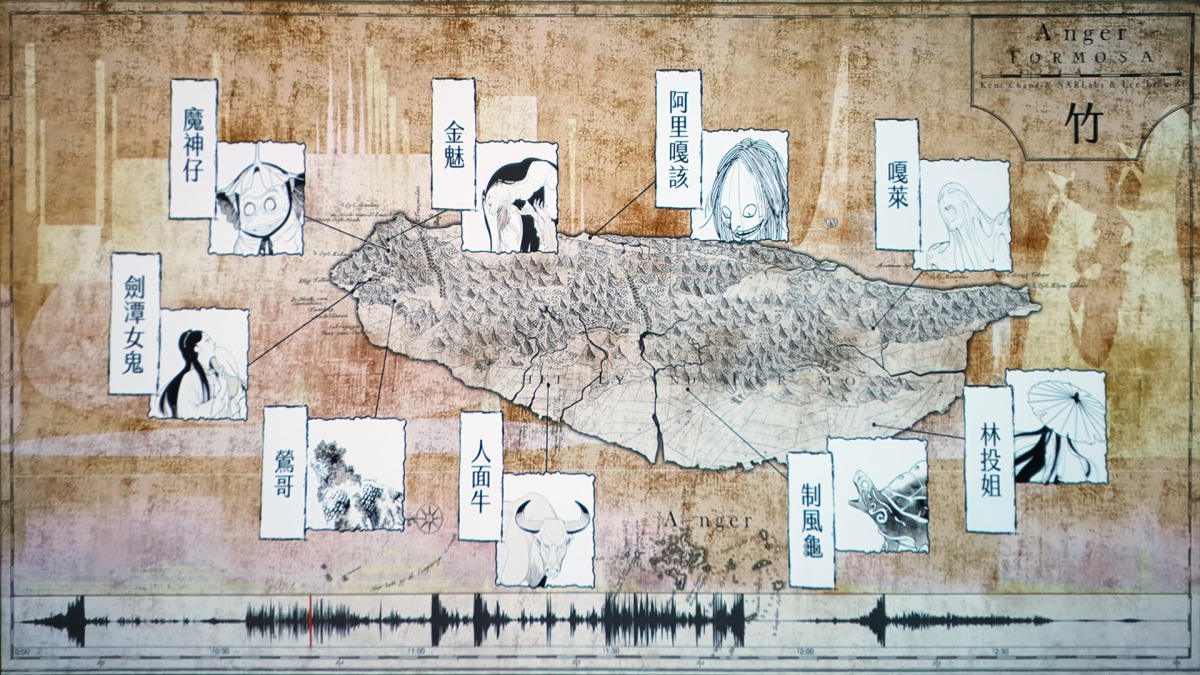

▉台灣的「妖怪」,民俗底蘊的軍火展示

以去年11月舉辦的「第三屆台灣民俗研究青年學者學術研討會」為例,在會議第一天早上的專題論壇就安排了4位漫畫家及作家(韋宗成、何敬堯、角斯、瀟湘神),以及奇異果文創總監劉定綱來談「民俗/民間文學能否作為一種創作素材」。會議這樣的安排顯現對於漫畫這個新興文類(genre)涉入民俗/民俗學研究的重視。

「民俗能否作為一種創作素材嗎?」這個提問,其實更想帶出的是:民俗可成為文化底蘊的「軍火展示」。

漫畫以民俗為主題並非近年才興起,2007年的《血黑犬》便使用龍生九子的民間傳說,2011年Yinyin的《上上籤》也使用了相同的典故、亦以睚眥為角色之一,2009年的《極樂八仙》(八仙)、2012年《水神祈繪卷》(河伯)、《城隍~賽米絲物語》(城隍爺)、《都市榮服》(城隍爺)、2013年《新世紀北港神拳》(江湖武功藥)、2014年《巧藝奇緣》(寺廟修復)、2016年《最強天后:Oh My Goddness!》(媽祖)、2017年左萱的《神之鄉》(陣頭與陀螺文化)、2018年《虎爺起駕:紅衣小女孩前傳》(魔神仔),甚至近日才剛出版的《妖怪森林外傳》(民俗鬼怪),都在民俗中尋找靈感。

以民俗主題創作的台灣漫畫

顯而易見,民俗做為創作題材,已成為更多元、更多溝通的場域,除了傳統信仰、陣頭、醒獅團、宮廟修復之外,也包括各地方的文史特色,如北港的鐵器傳統、江湖膏藥、大溪的陀螺文化,而最近興起的妖鬼神怪,像是燈猴、貓鬼,也紛紛入鏡。

然而,若只是「畫民俗」, 將民俗當作單一層次的「物」展示,那就只是社會學家魯曼(Niklas Luhman)所謂的「一階觀察」,呈現出來的是民俗的本體與形式,而不是形式的再創造。單純田野筆記式的白描作品,50年後可能會成為歷史學家考察風土民情的絕佳史料,但銷售量不會太好。

況且,並不是每個人都會想主動瞭解什麼是「牽水藏」、「送肉粽」,離開了民俗學界的同溫層,以《紅衣小女孩》電影大賣為例,對一般觀眾而言,恐怕大多只聚焦對獵奇和恐怖的窺探,意義僅僅如此嗎?重新檢視民俗作為漫畫的創作素材,更可繼續追問:漫畫展現民俗,獨特於其他文類嗎?

▉創造話題,將民俗知識入魂

藉民俗元素創造獨有藝術或視覺氛圍,已成為近年許多商業作品成功創造「話題」的方式,自然也是漫畫創作者的利器。

漫畫最強大的特權,在其不用追求嚴格的服裝、風俗的考證:林默娘可以是小蘿莉,拳四郎可以像搖滾歌手綁馬尾,宮本武藏可以帥到連木村拓哉來飾演都被批評不夠帥而收視慘遭滑鐵盧。

漫畫予人「親切感」,所以幾乎人人都看漫畫,正因為如此,好的漫畫以流暢的故事,在深入淺出的分鏡圖像中,將種種民俗知識入魂。

如果說《紅衣小女孩》打破了台灣10年間恐怖電影的票房紀錄,這個紀錄背後的真正意義應該是導演的這句話:「我希望建立起台灣恐怖片的格局與屬於《紅衣小女孩》的世界觀」。

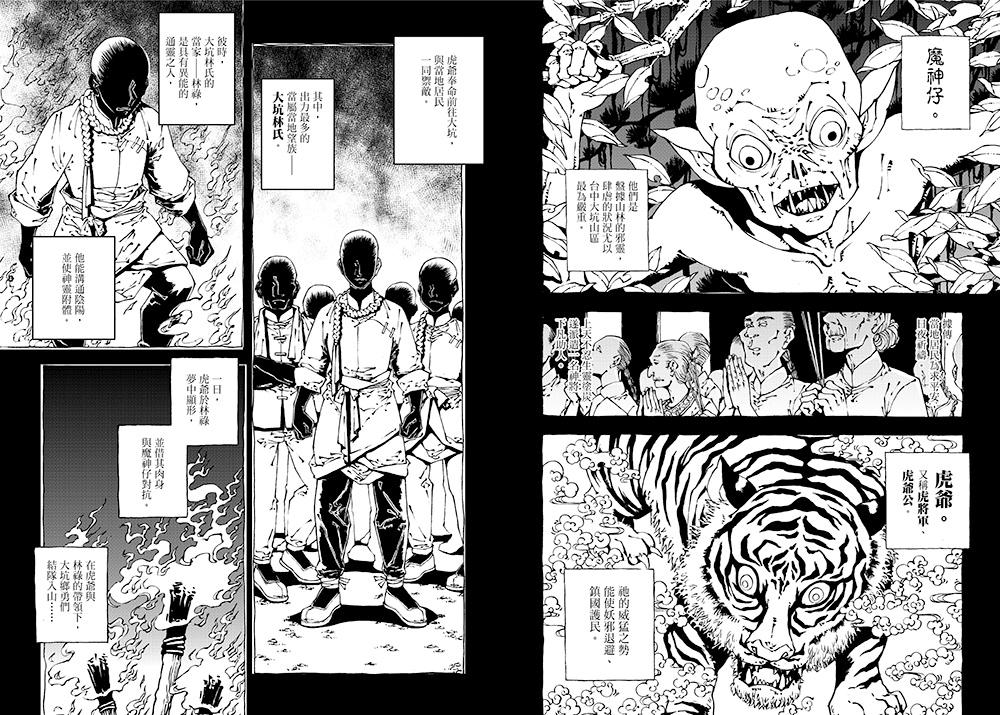

在《虎爺起駕:紅衣小女孩前傳》中,編劇與作者在劇情設定上,巧妙地將虎爺信仰及魔神仔傳說融合在一起,讀者看完不見得會因此去買學術書籍《魔神仔的人類學想像》來研究,但相關的民俗知識內容其實早已舖排在故事細節裡。

《虎爺起駕:紅衣小女孩前傳》內頁(試閱頁)

▉有取有捨,層層堆疊,翻新文化土壤

如果讀者們都同意這個看法,那麼再往前推一步,民俗台漫想要建立起什麼格局?什麼世界觀?

有位留日的民俗界朋友曾說,許多關於日本戰國時代的著名漫畫為了追求可看度,往往犧牲史實考證、美化其中的人物,除了建構一個「幻想中」的日本、也時常造成讀者似是而非的歷史知識。但也正因為漫畫中那些浮誇卻英氣逼人的劍法、錯綜複雜的哲學觀/價值觀、反抗主流堅持自我的角色設定,成功打造出一個又一個完美的男人形象,令他看完燃起雄雄烈火、一頭鑽進大和民族的魅力與熱情中。

朋友一步步走進日本文化深奧的殿堂,最終成為專業的學術人。如今他可以輕易判讀出一部漫畫中哪些是作者原創的設定、哪些並非史實。無論是二創、抄襲、惡搞或致敬,都是不斷在翻攪文化、讓新與舊碰撞、層層堆疊累積。

漫畫的本質與特性應該就是這樣,而這奠定在「文化」之上。想想台灣有什麼「文化」可以供漫畫家創意爆棚加開外掛?第一次看韋宗成《冥戰錄》的圈外讀者多少會被驚嚇到吧,撇除藍寶石級高中道士團與邪靈的精彩鬥法場面,許多人或許無法接受天后媽祖變成小蘿莉、順風耳居然是巨獸最後還變成會飛的小龍包,而這些恰恰都是「話題」的重點。

《冥戰錄 第六卷 天妃現》書封(取自未來數位官網)

《冥戰錄》不僅在形式上顛覆了許多民俗的常識、翻轉信仰的既定形象,在重製的《冥戰錄:天妃現世》(2017)中更可以看出,包裹在詼諧搞笑畫面背後的,是關於信仰的嚴肅辯證:「許多人夢想著修道成仙,但想要成為守護人們的神明,就代表要和千萬人牽起緣份。賜與眾生的福緣從何而來?去除人們的災厄從何而去?」

這個幾乎是宗教詰問的核心概念,不斷在書中反覆出現,雖然保守人士或民俗古典主義者大概只會注意到金髮御姐大隊長的奶怎麼可以比臉還大、平時吊兒郎當的陳柏戎什麼時候去健身房練的六塊肌?

▉Redeem:有個東西在那裡,我們將之拿回來

英文裡有一個詞叫「redeem」,是創作課上教授經常使用的字眼。中文有點難翻譯,大概是「有個東西在那裡,我們將之拿回來」,但這不僅僅是贖回的概念而已,而是站在魯曼的「一階觀察」之外進行「二階觀察」:觀察與想像力決定拿回來的是什麼東西、以及如何拿回來。

民俗是一種生活態度,當漫畫家將它畫成「物」,對於不在該脈絡下的讀者便出現了距離。當我們不停怨嘆日本的民俗文化可以成為男女老少的年度生活環節,而台灣的民俗卻只是少數人的「活動」(通常又和迷信、污染、鄙視等畫上等號),以致於無法感動人心、無法成為地方創生的資源時,大力疾呼民俗美好的作法,或許已經過時。

民俗和漫畫恰恰都是離「正統」最遠,卻也因此最貼近土地與民眾的題材和媒介。

這種比邊緣人還邊緣的特性,正適合發揮無限創意、大玩特玩用力「玩」嗎?玩得有深度、玩到讓少年讀者血脈賁張、中年讀者哭著捧著欲罷不能,這是漫畫得天獨厚、不同於其他文類的張力與彈性,豐厚的民俗底蘊也應保有此張力與彈性,兩者相互攪動,可令文化顯示出嶄新的意義。●

閱讀隨身聽EP4》賀景濱/用文學對現況提問:科幻對當代的思索

小說家賀景濱目前僅出版過2部作品:《速度的故事》及《去年在阿魯吧》,但每一部都足以讓他名列中文現代文學的史冊中。這位量少質精的小說家來到閱讀隨身聽,從小說的藝術談起,雖是訪談對話,卻句句精煉,引人深思,發聵振聾。喜歡文學的朋友,思索純文學與類型文學之別的讀者,請千萬別錯過。

▇特別來賓:賀景濱

小說家,新竹人,畢業於政治大學中文系。曾任《時報週刊》副總編輯、《新新聞》編輯總監。大學畢業後曾在苗栗做過幾年礦工,後來到台北當編輯。1987年開始在《自立晚報》副刊發表散文。1990年以〈速度的故事〉獲時報文學獎小說首獎,張大春稱其為「處決了小說一次」的小說。2005年以〈去年在阿魯吧〉(日後成書的《去年在阿魯吧》第一章)獲林榮三文學獎小說參獎,讓駱以軍譽為「天才」。作品有:《速度的故事》、《去年在阿魯吧》。

▇本集精彩重點

【下集預告】薄霧書店老闆蔡南昇,8/6首播,主題:內容有價,收費講座的經營之道

主持人(第1到4季):邱顯忠

政大新聞系、美國 Temple University 廣播電視電影研究所。經歷:曾任公共電視台節目部製作人暨編導。2003年以《台灣百年人物誌》獲金鐘獎,2007年《以藝術之名》入選「台新藝術獎──年度五大視覺藝術」。另曾製作《誰來晚餐》、《文學風景》、《公視藝文大道》等節目。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量