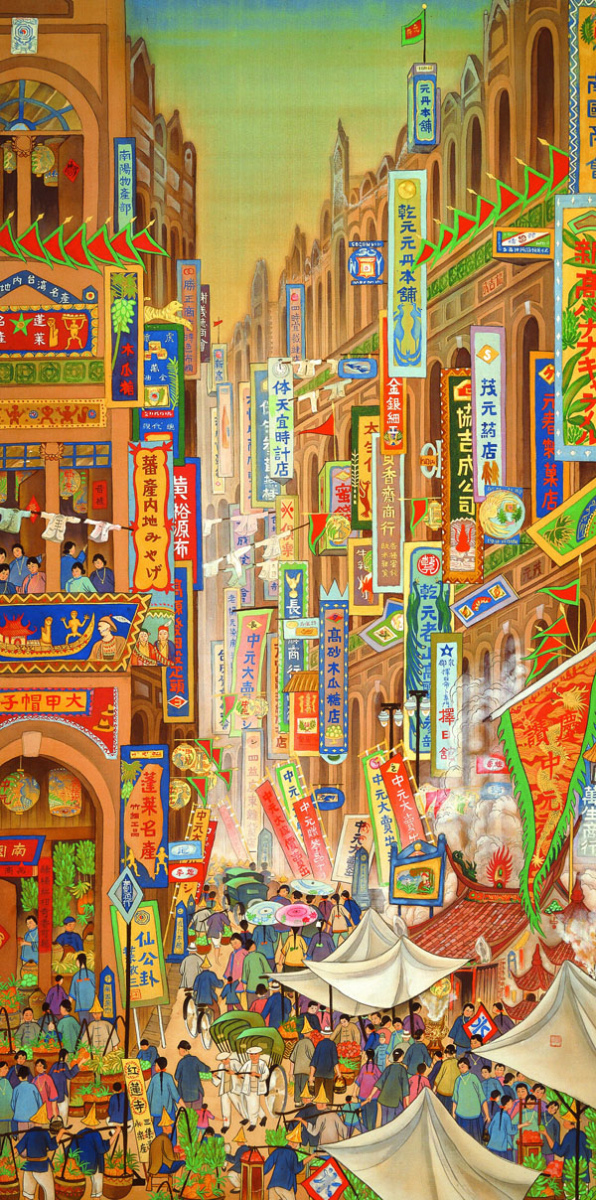

閱讀隨身聽S11EP8》大稻埕食家昌正浩/街頭小吃的起承轉合 ft.《大稻埕滋味——迪化街食家的早餐物語》

飲食書寫是散文中常見的類型,觀看或閱讀美味的食物總是讓人感到愉快,而梳理飲食品項的變遷,往往能反映社會發展歷程的經濟、政治、文化與品味等各個面向。本集節目邀請到日前出版的《大稻埕滋味:迪化街食家的早餐物語》口述作者昌正浩先生。出身迪化街糧商的「昌哥」,除了介紹各種庶民美食的好滋味,更透露他對大稻埕地區人際、空間、產業的熟稔與深情。節目精彩,請別錯過!

【精華摘要】

➤美味匯集的來由

主持人:迪化街這一帶食物類型、風格形成的理由?它有哪幾股因素造成現在的面貌呢?

昌正浩(昌哥):現在大家看待大稻埕可能覺得充滿文青氛圍,但年輕一輩可能不知道,迪化街最主要是大宗物資、南北雜貨的集散地,所以一大早就會像菜市場一樣,有各種店家來買貨、補貨。商家要進貨也都是清晨到貨,所以必須要起床一大早來點收。

主持人:一大早是多早?

昌哥:最早大概凌晨1點,到清晨5點,陸陸續續都會有貨車到。這麼早的作息時間,加上忙了一陣子(而且是體力活)之後,當然就會想吃東西,所以自然而然的就形成大稻埕地區,尤其是臺北橋、延平北路這一帶,有夜生活、夜市。然後接著夜市收攤了,就開始做「晨食」,主要是要吃飽、快速把肚子填滿,接下來還要繼續工作。

另一方面,老闆們應酬喝酒回來,他也會想吃個什麼,是吃個「巧」不是吃飽,所以形成這些小攤位、小商家,可以一直經營下來。人家說一個地方要富100年才有好東西吃,迪化街就是這樣的寫照。

➤大稻埕食客的養成

主持人:吃飽跟吃巧的不同需求,在飲食的內容上有什麼差異?

昌哥:我們家也是做生意、做大宗物資,以前請了很多夥計、工人。他們一大早要把肚子填飽,最主要就是米飯類或是麵類,而且要有油臊(iû-tsho)的!以前的人覺得油脂對體力有幫助,所以油飯、滷肉飯為大宗。

老闆們其實也要很早起來,跟夥計對好貨之後,出去吃個早餐。那他要求可能就不一樣了,吃鹹粥呢、配個炸蝦、炸蚵仔、炸個肉。頭家嘛!經費多一點,就可以吃好一點。因為迪化街就是大宗物資的集散地,所以這些老闆們對食材、香料等也很熟悉,是比較有要求的,這就是吃巧。

大稻埕的飲食店家受到這些內行的頭家客人影響,食材都會很講究。譬如油飯,光是米就很講究了,醬油也很講究。豬油的來源不是去買現成的,可能都是自己炸豬油。紅蔥頭也自己炸,雖然這些講出來可能都是很小的東西。

迪化街過去形成的、滿足吃飽為主的,現在已經很少了,演變成保留了傳統的美味。這些店家也是做了兩代、三代,以前他的祖父、爸爸教他們做的。

我個人覺得,光是油飯,臺北市我吃透透,還真的找不到在大稻埕的滋味,因為有照起工、照步來(台語)。這些食物的材料可能不複雜,也許就3、4種,但還是必須有人願意接班、願意傳承,我們才吃得到。

➤品味小吃的標準

主持人:您長期吃各種小吃下來,哪些是您會注意的準則?是什麼使得吃小吃成為一種滿足的體驗?

昌哥:若只講大稻埕,首先是原材料有一定的水準。不一定是很昂貴的食材,而是夠不夠新鮮。我自己滿愛煮的,也有在做餐飲業,對於食材的處理程序,一入嘴大概可以知道七、八成了。

講個最簡單的滷肉吧。大家都會滷肉啊,把應該有的醬油、糖、然後肉,通通丟到鍋子裡面,點火讓它滾,該有的香料通通丟進去,它味道會差到哪裡嗎?基本上不會。給一般人吃,夠甜、夠鹹、夠香、夠油,也算滿好吃的。

可是在我吃起來,這樣是沒有層次的,一口咬下去,肉不對,所有的味道都在外面。它要有個過程:要先汆燙、把腥羶味去掉;接著炒上色,必須在什麼溫度、下哪些香料。這就是食物的層次,這些是需要時間的。

主持人:吃得出食物層次的能力其實更令人羨慕,那要怎麼去鍛煉呢?

昌哥:請各位不要鍛煉!假如要經商、要開店,當然應該要花很多功夫去學。如果純粹做個消費者,只要是衛生、乾淨,你自己吃起來覺得適口、開心就好了。

➤隨著時代的改變與不變的

主持人:大稻埕過去有滿多非常內行的、而且非常有要求的顧客,所以這些商家當然不能做得不好,一做不好馬上就會被吃出來。但現在環境變化很大,可能有愈來愈多觀光客,那麼會造成什麼影響呢?

昌哥:我認為觀光客跟店家兩邊可能都滿自以為是。觀光客是會拿自己的標準來衡量,而店家是做了一輩子,他會認為我老爸就是帶我這樣做,這就是最好的了!面對時代變遷,網路發達,外面的人居然非常好奇,老一派可能覺得:你越好奇我越麻煩;但換了新一輩的人經營,對於這樣的好奇,則可能覺得是新的機會。

主持人:有些熱門景點,一旦觀光客數量多了,店家可能覺得怎麼做都賣得出去,反而飲食水準下降。就您觀察,大稻埕會有這樣的情況發生嗎?

昌哥:以麥當勞為例,他厲害的地方就是,我們到莫斯科吃的麥當勞,跟美國、台灣的麥當勞幾乎一樣好吃或難吃,沒有更好吃也沒有更難吃。這很了不起!

我們什麼時候會想吃麥當勞呢,或許就像什麼時候會想去吃黑白切。在喝了酒、唱了歌,半夜一兩點,絕不會有新鮮的黑白切了。那麼,蒜頭多一點、醬油辣椒多一點,吃到的人還是覺得好吃,這就是喝了酒會想吃的。也許賣得特別貴,那是因為店家犧牲夜晚休息時間、承擔安全顧慮,提供食物給需要的客人。

《大稻埕滋味》這本書開始企劃是3年前,3年過去,有一成的店家不見了。不是沒有生意,就是沒人接,只好結束,我覺得太可惜了!

時代總是往前走,現在的飲食文化非常多元,環境變數也很多,很多事情都可能會影響食物的品質,但大稻埕還保有一些店家,每天早上一、兩點就起來工作,百年如一日。我自己過去經常會買第一家的給第二家吃、買第二家的給第三家吃,想讓他們知道,是有人感激你的。

身為在小吃方面有很多品嘗經驗的人,出版這本書是想向店家致意,也拋磚引玉,希望讀者能夠欣賞這些食物,讓這些好的東西,能夠維持久一點。●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

「讀新聞的時候,我們看見的是部分的事實;可是看書好像能夠實際走進去,用五感覺察另一種真實生活的樣貌。」阮鳳儀說,這本書就給予她這樣的感受,「看的過程我非常非常難過,因為作者實在描寫得太細膩了,包括作者提到自己與家庭的距離,雖移居台東,但又覺得好像拋棄了家人的拉扯感,甚至仔細記錄她開車回家的心路歷程。一方面要回去、一方面又是那麼不想回去,都非常的真實。」

「讀新聞的時候,我們看見的是部分的事實;可是看書好像能夠實際走進去,用五感覺察另一種真實生活的樣貌。」阮鳳儀說,這本書就給予她這樣的感受,「看的過程我非常非常難過,因為作者實在描寫得太細膩了,包括作者提到自己與家庭的距離,雖移居台東,但又覺得好像拋棄了家人的拉扯感,甚至仔細記錄她開車回家的心路歷程。一方面要回去、一方面又是那麼不想回去,都非常的真實。」

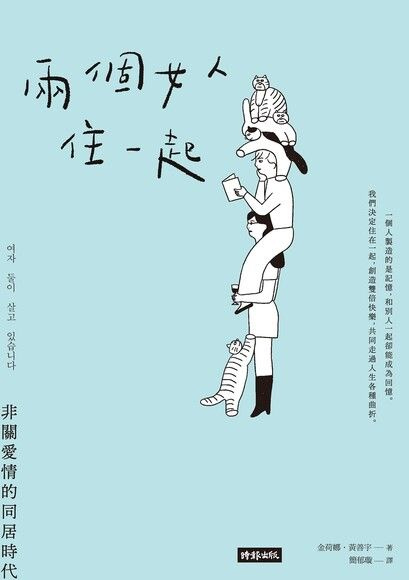

「就像我們知道的,韓國是個比台灣更父權一點的社會,可是在討論婚姻、生活方式的思考上,我覺得他們其實更加積極。」阮鳳儀說,《兩個女人住一起》是她近日拾起的閱讀書目,尚未讀完,卻已然開啟了一個新穎的想像:「這本書講述兩個40歲的女性,因為不想一直租房子,所以決定共同買房子、思考一起生活的可能性。」

「就像我們知道的,韓國是個比台灣更父權一點的社會,可是在討論婚姻、生活方式的思考上,我覺得他們其實更加積極。」阮鳳儀說,《兩個女人住一起》是她近日拾起的閱讀書目,尚未讀完,卻已然開啟了一個新穎的想像:「這本書講述兩個40歲的女性,因為不想一直租房子,所以決定共同買房子、思考一起生活的可能性。」

最後,也許是30+的最佳推薦書單。阮鳳儀說:「可能剛好年紀到了,加上我開始學習瑜伽的關係,周邊關注身心健康的朋友越來越多,《阿育吠陀七型人》這本書就是在這個時候接觸到的。」

最後,也許是30+的最佳推薦書單。阮鳳儀說:「可能剛好年紀到了,加上我開始學習瑜伽的關係,周邊關注身心健康的朋友越來越多,《阿育吠陀七型人》這本書就是在這個時候接觸到的。」 至於另一本與自身修養密切相關的《創造力的修行:打開一切可能》 ,是更直指生活的一本書。「書中給我一個很大的啟示是:只要人活著,你所選擇的生活方式,本身就是一種創作。」

至於另一本與自身修養密切相關的《創造力的修行:打開一切可能》 ,是更直指生活的一本書。「書中給我一個很大的啟示是:只要人活著,你所選擇的生活方式,本身就是一種創作。」

OB短評》#504異樣色彩閃耀的極品好書懶人包

●子彈與玫瑰

十年訪談,三十場對話,十萬個為什麼

李桐豪著,鏡文學,480元

推薦原因: 樂 獨

李桐豪的人物訪談有其腔調,自成一格,像歌手最珍貴的禮物除了嗓音唱功以外,就是聲音的辨識度。也因此這本訪談集就像一片精選集,有著各個時期讀過留下深刻印象、轉發討論的精彩作品,更有訪談對象的獨特性加持,讓此書很難一次讀完(深刻的東西也會互相打架爭鋒),更適合留在手邊細細溫讀。【內容簡介➤】

●藝術怪獸

女性主義藝術中那些張狂不羈的身體

Art Monsters: Unruly Bodies in Feminist Art

蘿倫・艾爾金(Lauren Elkin)著,黃懿翎譯,網路與書,880元

推薦原因: 批 思 議 樂 獨

這部精彩的文化評論集以女性藝術對身體的挑戰為主題,直指女性主義的批判核心並非只在認同政治,身體一直都是最主要的戰場。從吳爾芙的文字出發切進女性創作的歷史,細緻討論不同時期的女性創作者如何在藝術中展現不羈的身體,並經常因此被視為是「怪物」,卻也是成功挑戰社會框架的證明。但這個挑戰一點都不輕鬆,面對歷史重負,此書亦道出藝術領域一直以來的沉屙,呈現女性藝術的多重挑戰與驚人能量。【內容簡介➤】

●事物的顏色

La couleur des choses

馬丹・龐修(Martin Panchaud)著,尉遲秀譯,鯨嶼文化,1000元

推薦原因: 設 樂 獨

身為閱讀障礙的患者,作者反而能善用此一經驗,創造出超乎想像的圖文敘事,彷彿外星人在空中鳥瞰了一場犯罪喜劇。本書不只提供了瘋狂獨特的閲讀體感,同時也讓人得以一窺閱讀障礙的心靈世界與強項。【內容簡介➤】

●神獸、怪物與人類

想像的極致,反映人心與社會價值的幻想動物

Imaginary Animals: The Monstrous, the Wondrous and the Human

伯利亞・薩克斯(Boria Sax)著,顏冠睿譯,日出出版,800元

推薦原因: 知 設 樂

在生態批評的年代,有許多思考動物與人類關係的專著。此書亦關注「人類與動物」間的關係,但這裡的「動物」,是獨角獸、象頭神、巨龍等「幻想動物」,因此各篇讀來內容有如幻獸考古,充滿特殊文化脈絡與神話性,更進一步剖析這些想像承載什麼樣的人類社會的心理與精神演變。此書印刷精美,完全展現紙本書的魅力,也是呈現此書主題的重要媒介。【內容簡介➤】

●妖怪獵人

地之卷、天之卷、水之卷

妖怪ハンター:地の巻、天の巻、水の巻

諸星大二郎(Daijiro Morohoshi)著,丁安品譯,獨步文化,1260元

推薦原因: 議 樂

諸星大二郎的經典,日本恐怖電影的原型之一。那些被異化的村落,拉出了邊界,強化了進出異域、接觸他者的風險。敲擊人心的懸疑和驚駭,透露出一股對日常不確定與不安的氣息。在全域都市化,處處爭發展的現代,鄉野奇譚似乎已經隨著敞亮理性的生活遠去。諸星1974年開始的連載,正呼應當時逐漸上揚的發展曲線。那些根植於歷史與鄉土的故事,藉由考古、民俗這類「學問」的包裝,以其中的怪奇與不可思議,映照出文明發展對於傳統宇宙觀的背離。【內容簡介➤】

●SOLO女子圖鑑

獨活不獨行,自在變老的全方位指南

에이징 솔로 혼자를 선택한 사람들은 어떻게 나이 드는가

金熹暻(김희경)著,陳思瑋譯,今周刊,420元

推薦原因: 知 議 樂 益

南韓社會在這30多年來,從戶長制的改革走到到此書提出的單人戶,已經更進一步在思考單身女性的老後生活與可能。書中主要呈現19位40-64歲未婚的韓國女性生活現狀與經驗,反映高齡社會的諸多議題。而在「老後+獨活」(aging solo)的雙重挑戰中加入「性別」因素,凸顯了既有社會關係中的女性與獨活女性之間雖然面臨共同的難題,但獨活女性多出的未來性與自主性,倒是帶來應變恐懼與危機的可能。【內容簡介➤】

●我很高興我媽死了

原來,不原諒媽媽也沒關係

I’m Glad My Mom Died

珍妮特.麥考迪(Jennette McCurdy)著,劉曉米譯,時報出版,600元

推薦原因: 議 樂 獨

在看似「大逆不道」的書名下,此作對於母親、家庭關係與自我,有最深切的剖析。在童星光環(以及桎梏)下成長的作者深受母親控制,留下可預見的創傷,嚴重影響其身心健康。然而在母親過世後,身心問題不減反增,也促使作者重新梳理問題、認真對待自己,並以獨特的筆鋒寫出一部黑色療癒之作。【內容簡介➤】

●可憐的東西

Poor Things

阿拉斯代爾.格雷(Alasdair Gray)著,蕭美惠譯,時報出版,550元

推薦原因: 議 文 樂

寫於1992年的作品,雖然剛被搬上大銀幕,但當代電影視覺上的奇觀在文字中具有更深厚的歷史性。故事設定於維多利亞時期,晚於瑪麗.雪萊的《科學怪人》半世紀,共享19世紀工業化盛世、改造人類、科學幻想的氛圍。因為小說寫於20世紀末期,更添加後現代解構的寓言性。透過強烈的身體性,凸顯性別權力的多重構造,在當下這個時代絲毫不減批判魅力。【內容簡介➤】

●當墨光閃耀

墨のゆらめき

三浦紫苑著,黃涓芳譯,新經典文化,360元

推薦原因: 議 樂

擅長將職人生命精煉為小說,以文字入魂,為讀者帶來新世界的三浦紫苑,這次描繪書法家透過寫字洞察人心與世事的能力,讓墨光映照出個人的生命質地以外,也賦予各角色獨特的色澤。小說中操持筆墨的有不羈的書法家與溫暖的書法老師,但真正賦予墨水生命的,是各角色所代表的點橫豎鉤彎撇捺等,成就一個字所不能或缺的各種筆觸樣態。【內容簡介➤】

●噬夢童話

史蒂芬・金最駭人的恐懼異境!

Fairy Tale

史蒂芬.金(Stephen King)著,楊沐希譯,皇冠文化,699元

推薦原因: 樂

闇黑色調的夢遊仙境。由家的破缺開始,到對於忘年之交的看重與背後因生命垂暮而帶來的不安,史蒂芬.金彷彿再一次進入時間之流與自我對話。對經典的交融、提煉、轉化,宛如魔法棒接連輕巧揮指。在保暖得宜不致失溫的情況下,所有的奇幻與冒險其實都指向心深處的疑問、恐懼與企求。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

閱讀通信 vol.365》和海相伴一生的作家

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量