童書短評》#63 陪孩子俯身近觀,細數生活痕跡

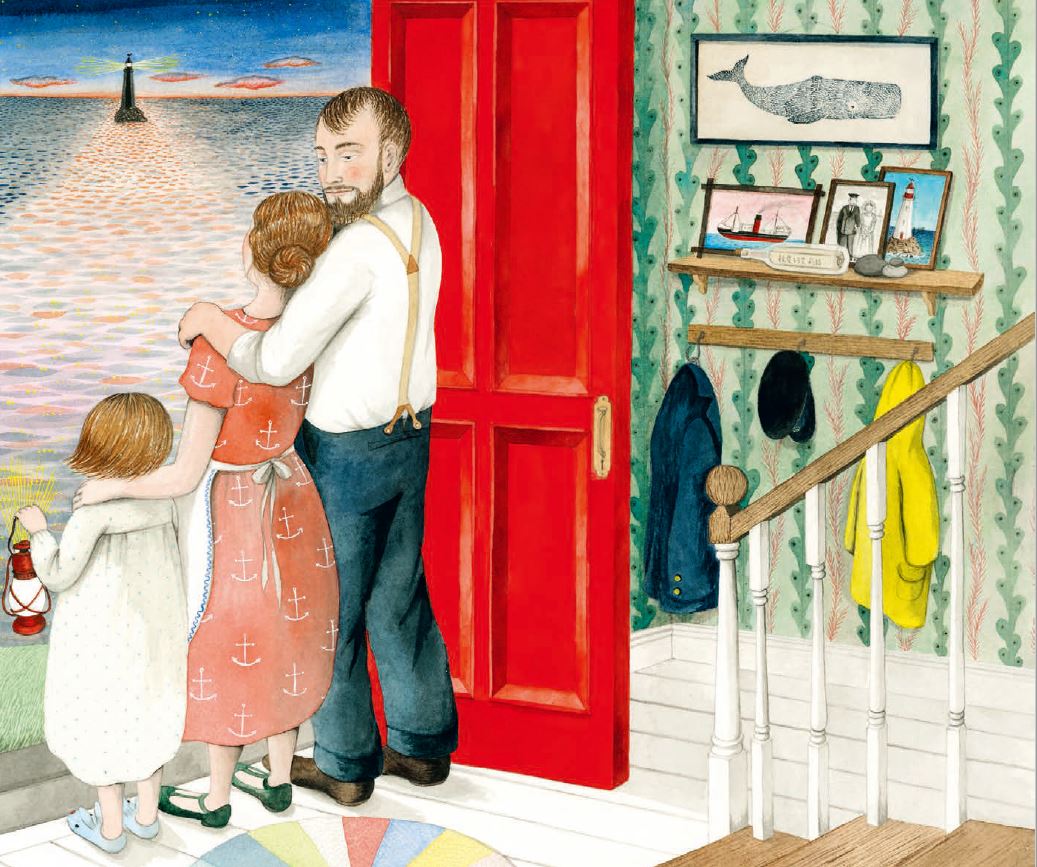

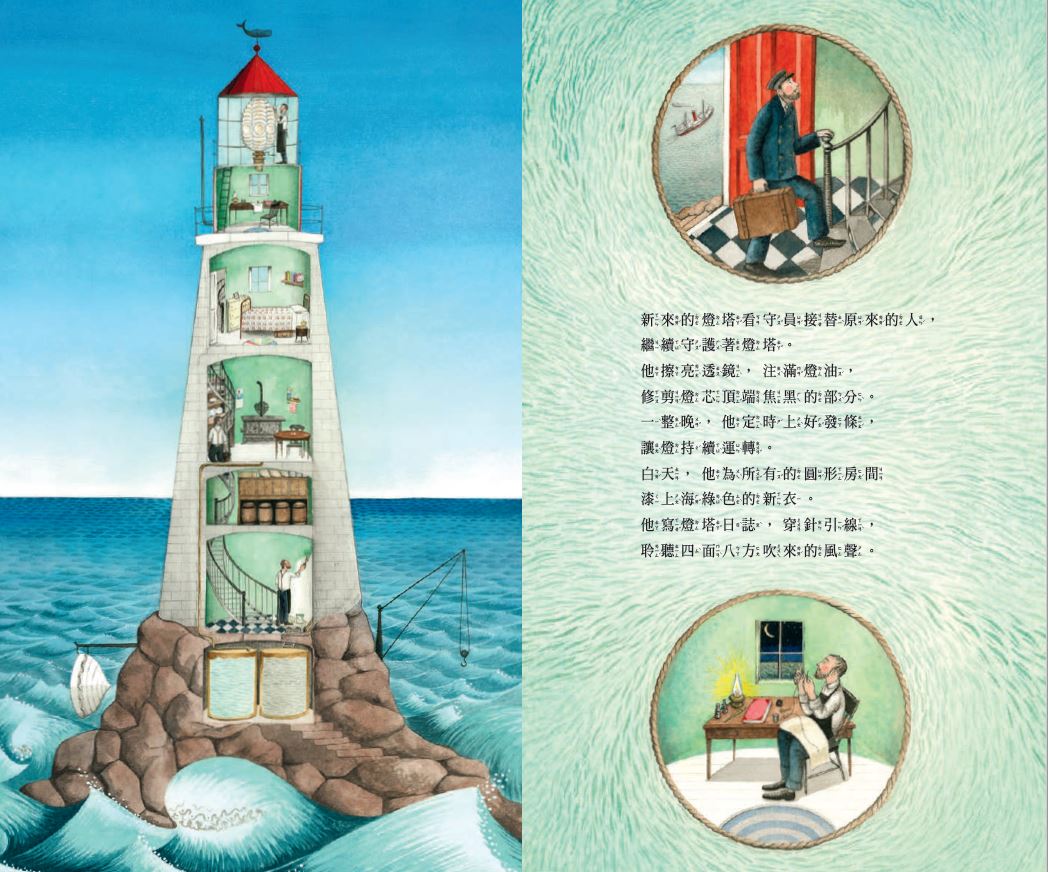

●燈塔你好

Hello Lighthouse

文、圖:蘇菲.布雷克爾(Sophie Blackall),劉清彥譯,小天下出版,500元

推薦原因: 圖

適讀年齡:學齡、小學低-中年級

一座屹立迎浪的燈塔,一名孤獨勤奮的看守員,一篇生動溫暖的家庭小史,一段懷舊刻繪的文化見證,本書的細緻、深度皆超越預期與想像。作者蘇菲.布雷克爾的畫筆散發復古優雅氣質,擅於經營圖像,文字淺顯準確,想法與技法皆成熟至臻,帶領讀者踏訪一個戲劇化時空,在四季晨昏海潮包圍下,走入燈塔一窺其內部華麗複雜的機關構造,在狹窄圓柱樓層忙下忙下,與看守員一起肩負起古老務實的工作技藝。

隨著多層次的視角變化,讀者有時駐足遠望,凝視燈塔在浪濤淘盡下的變與不變,有時俯身近觀,從建築剖面細數生活痕跡氣息。而大大小小重複出現的圓框插圖,上演著圓柱燈塔內的各色生活片段,象徵生命循環不息,也帶動時光流轉前行。無論在選題考證、知識剪裁、圖文運籌以及印刷呈現上,本書都交出令人刮目相看的成績單,值得細讀珍藏。【內容簡介➤】

●愛的科學實驗

The Science of Breakable Things

文:泰.凱勒(Tae Keller),圖:蔡豫寧,黃意然譯,台灣東方出版,320元

推薦原因: 文

適讀年齡:小學高年級、國中、高中職

觀察、提問、調查研究、提出假設、實驗、分析結果、尋找答案……娜塔麗小心翼翼地遵循著媽媽曾經教導她的科學步驟,一次又一次的測試修正,希望能夠贏得「雞蛋自由落體大賽」獎金,走訪墨西哥州,帶媽媽一睹朝思暮想的鈷藍蘭花。見到花,或許媽媽就能走出憂鬱症,不再與世隔絕,變回從前那個對知識充滿熱情、活力四射的植物學家。然而,人生真的可以像科學實驗一樣,精細推敲、完美控制,然後獲得預想的結果嗎?

寫作手法相當特別的一本小說,以娜塔麗的私人作業日記寫作而成,以第一人稱述寫眼前心中所遭遇的情感困境。隨著跳躍的日期與作業主題,讀者得以逐漸拼湊出角色關係,並投身穿梭在科學知識與抒情文字所交織的篇章,一步步走入人物的生活與心裡。文中出現的冷漠不語的植物、脆弱易碎的蛋殼,皆是作者精心設計的象徵隱喻,巧妙貫穿全文,迎向愛與希望的結局。【內容簡介➤】

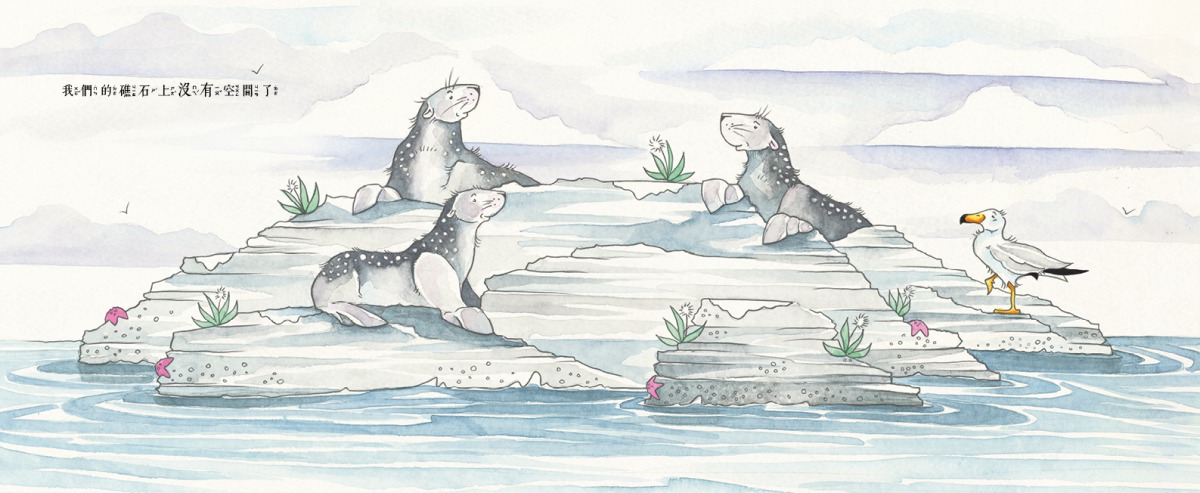

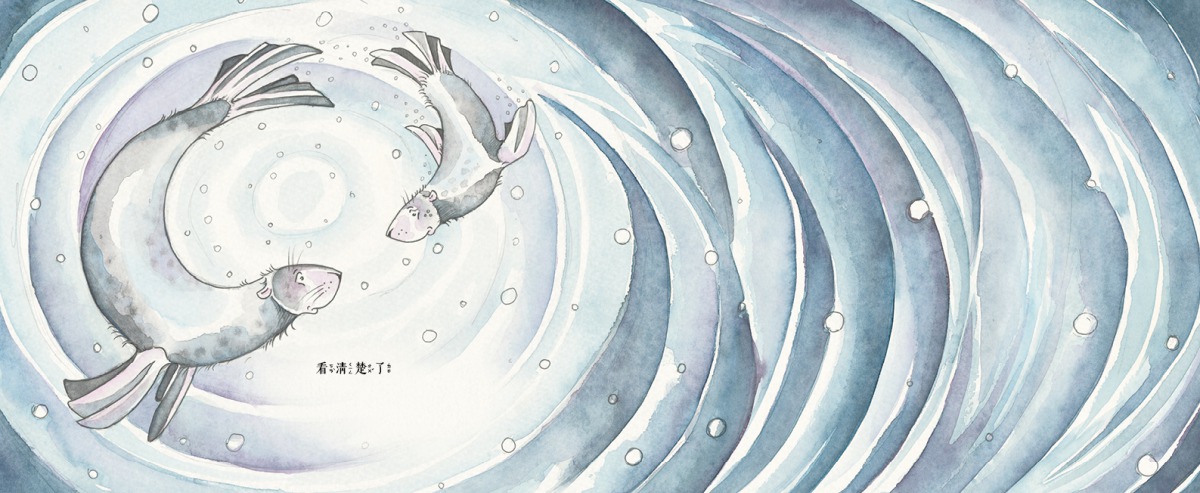

●這裡會是我的家嗎?

每個故事都有兩面

Room on Our Rock

文:凱特.坦普(Kate Temple)、約爾.坦普(Jol Temple),圖:泰莉.蘿絲.班頓(Terri Rose Baynton),劉清彥譯,時報出版,350元

推薦原因: 趣

適讀年齡:學齡前、小學低年級

從第一頁開始讀,盤踞岩石上的海豹群高聲驅趕,讓請求棲息的流浪海豹吃了閉門羹,這是一個拒絕的故事。從最後一頁倒帶讀回來,流浪海豹的呼救獲得善意回應,岩石上的海豹張開雙臂歡迎,竟然變成一個接納的故事。明明是同樣的文字、同樣的圖,正著讀、倒著讀都讀得通,而且還發展出兩種截然不同的版本與結局,本書實在太有意思了!

每件事情都有兩面,有時換個角度想,就會從排斥變邀請、從否定變肯定——作者把這樣的翻轉思維,巧妙地用繪本圖像形式表現出來,創意發想與設計精準的功力硬是了得,任何年紀的讀者都將驚豔於這樣嶄新且多元的閱讀體驗。【內容簡介➤】

●世界公民 套書

世界貧窮:我們窮不是因為懶惰

세계의 빈곤, 게을러서 가난한 게 아니야!

文:金玄周(김현주),圖:權頌依(권송이),張琪惠譯,聯經出版,350元

適讀年齡:小學中、高年級至國中

一目了然的國際衝突

귀에 쏙쏙 들어오는 국제 분쟁 이야기

文、圖:李昌淑(이창숙),林芳如譯,聯經出版公司,390元

適讀年齡:小學中、高年級至國中

難民:世界上最悲傷的旅人

세상에서 가장 슬픈 여행자, 난민

文:河永植(하영식),圖:金素姬(김소희),張琪惠譯,聯經出版,350元

適讀年齡:小學中、高年級至國中

不可不知的國際條約:了解後就能秒懂國際新聞

국제조약, 알면 뉴스가 들려요

文:金香錦(김향금),圖:金素姬(김소희),蕭素菁譯,聯經出版,360元

適讀年齡:小學中、高年級至國中

聯合國都在做什麼?

전쟁도 평화도 정치도 경제도 UN에 모여 이야기해 보아요

文:康昌勳(강창훈),圖:許玄敬(허현경),蕭素菁譯,聯經出版,390元

推薦原因: 知

適讀年齡:小學中-高年級、國中

這是一套企畫概念強大,統整、編輯出色的知識套書,一書一主題共有5本,以孩子聽得懂且感興趣的圖文方式,介紹當前重要的國際議題。例如談及「世界貧窮」主題時,以尼泊爾兒童的一日生活為例,讓讀者切身感受明白,有些人生來窮困並非因為怠惰,而是被政治、歷史等龐大因素壓得無法翻身。而同樣是生病,在印度看醫生可能比在英國看醫生更貴,關係到每個國家的醫療福利制度。在講解「國際衝突」時,則以生動瞭然的時間軸與地圖變化,解釋幾個世界火藥庫的前因與現勢。許多連大人都不一定搞得懂的國際錯縱競合關係,都能透過本套書豁然得解。

作者擅長掌握侃侃而談的生活化語調,將看似艱澀遙遠的國際事件、組織,解釋得親近且清晰,不堆砌事件也不賣弄學問,誠懇引領讀者拓展眼光。本套書雖是韓文翻譯書,內容與舉例以韓國觀點出發,但仍用心補上了台灣篇章,讓台灣大、小讀者能於此放眼世界,思考自己在國際中的地位,以及身為世界公民應具備的素養及責任。【內容簡介➤】

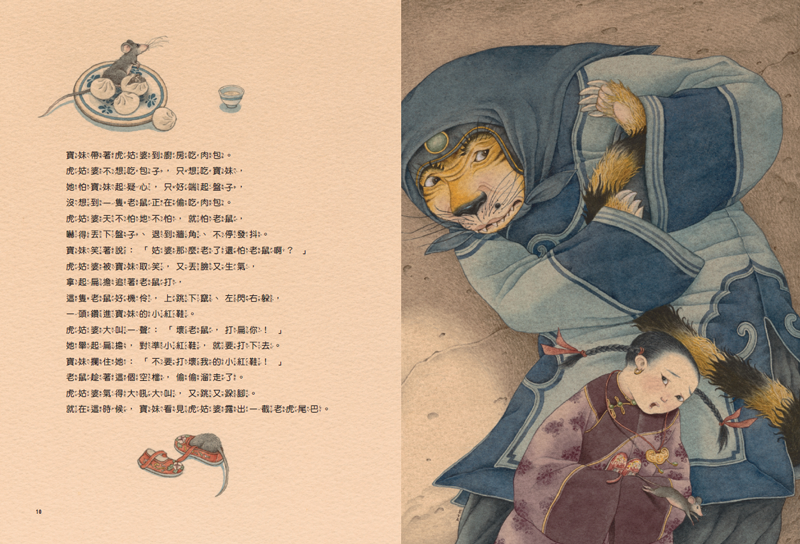

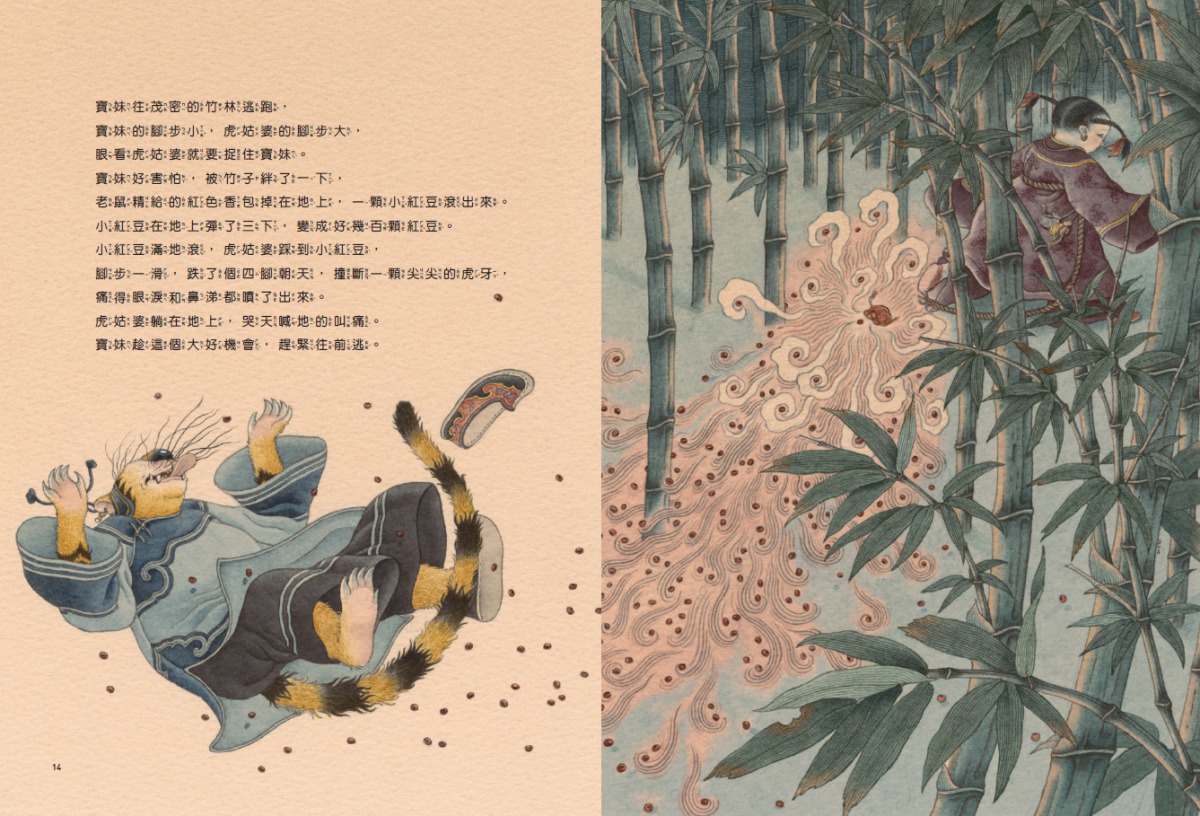

●虎姑婆

文:王家珍,圖:王家珠,字畝文化,399元

推薦原因: 圖

適讀年齡:小學低-中年級

本書收錄了3則短篇台灣民間故事:〈虎姑婆〉、〈張百萬〉、〈李田螺〉,2006年出版時即橫掃國內外諸多大獎。由王家珍撰文,王家珠繪圖,姊妹聯手為耳熟能詳的傳統民間傳說,敘寫且勾繪出不同以往的典雅細緻風貌,技驚四座,蔚為轟動。如今經典重出,是新一代讀者的福氣,得以一探書頁裡濃郁瀰漫的古老華麗氣息,以及細膩工筆所雕琢出的魔幻物景。大開本設計加上如藝術品般的質感印刷,不僅適合親子一起閱讀,更值得收藏。【內容簡介➤】

●魔女宅急便

魔女の宅急便

文:角野榮子,圖:林明子、廣野多珂子、佐竹美保,譯:王蘊潔、韓宛庭、涂祐庭,小麥田出版,2300元

推薦原因: 文

適讀年齡:小學高年級、國中、高中職

13歲的滿月之夜終於到來,琪琪騎上掃帚,頭也不回地飛往遠方,迎向成為魔女的未知磨練。黑貓吉吉是她唯一的旅伴,是情同手足的好朋友,也是最堅定的守護者。在多采瞬變的魔法世界裡,在一次次使命必達的「宅急便」任務中,琪琪逐漸明白,飛翔與長大從來不如想像中簡單,手中所傳遞的也不止美好與希望,這段由迷惘與憧憬交織、從孩子邁向大人的蛻變之路,不僅是琪琪的故事,也是每個人的故事。

受到宮崎駿青睞,改編成動畫且大受歡迎,魔女琪琪的魅力可見一斑,而原著全系列小說總共8冊的故事規模與想像空間,從琪琪13歲離家到孕育下一代的故事,更是高潮跌宕叫人著迷。作者角野榮子手中的那支筆便是點石成金的魔法,把虛構的國度、城市與人物,描繪得溫熱有滋味,奪得國際安徒生大獎實至名歸。由林明子等名家繪製的原版插畫,更為小說添加神祕慧黠的氣息,讓文字的想像飛馳得更遠更高。【內容簡介➤】

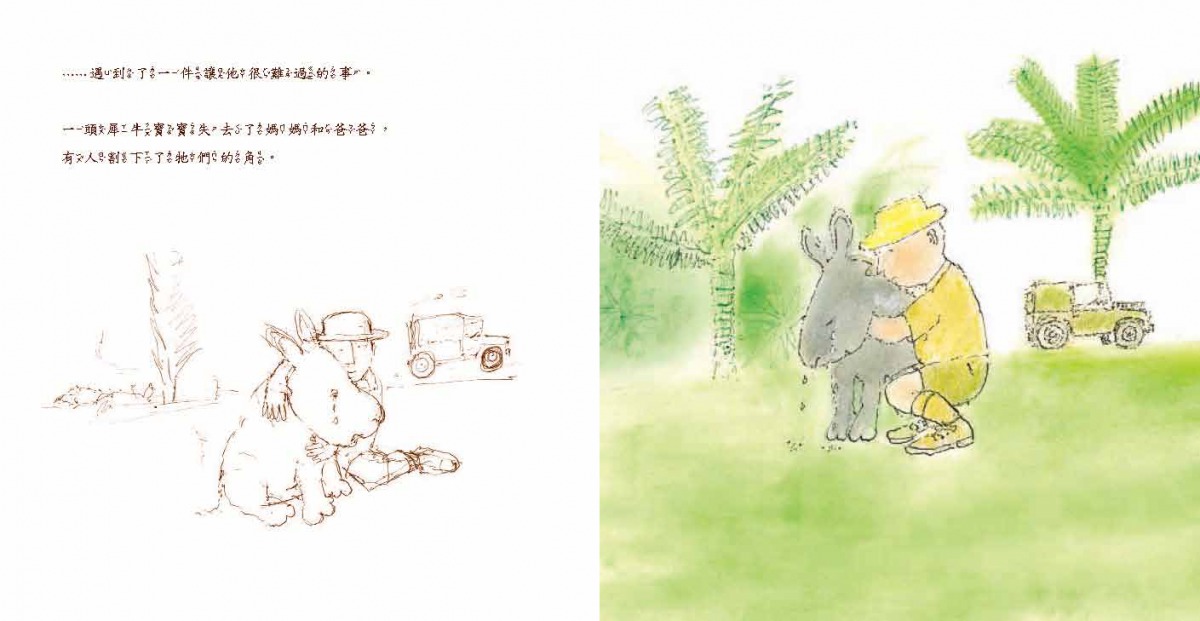

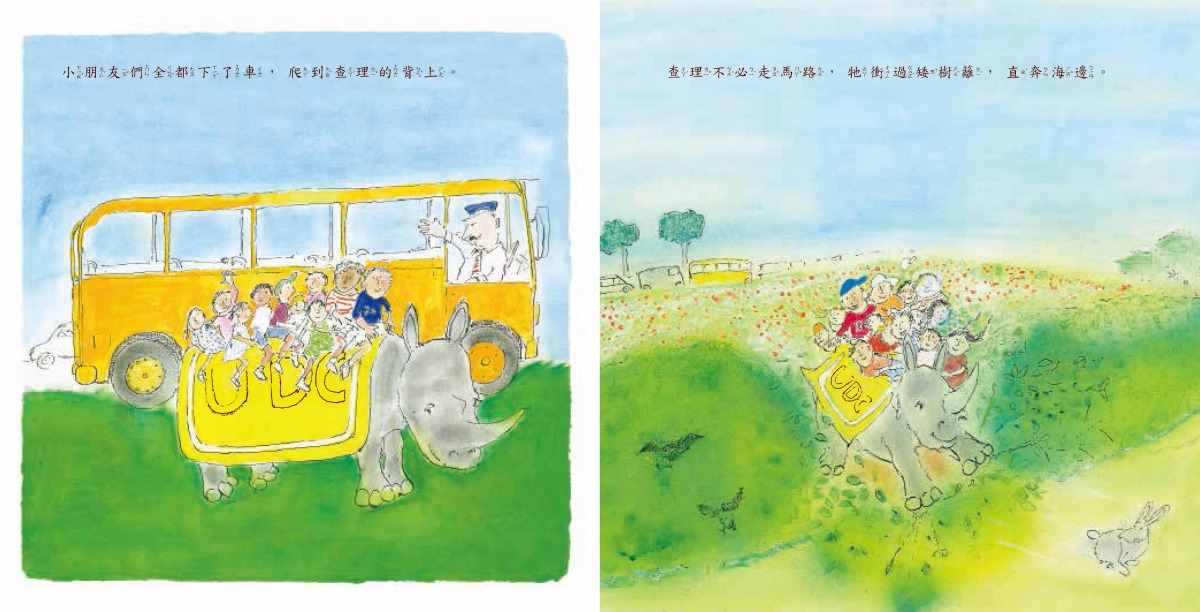

●甘伯伯的犀牛

Mr. Gumpy’s Rhino

文、圖:約翰.伯寧罕(John Burningham),吳娉婷譯,阿爾發出版,280元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級

甘伯伯回來了!繼《和甘伯伯去遊河》、《和甘伯伯去兜風》後,這一回他遠渡重洋來到非洲,拯救了一隻失去爸媽的犀牛寶寶查理。回到英國後,查理飛速長大,一下變得好大隻,溫柔細心的甘伯伯帶牠去學校,請孩子們幫忙一起出主意,動腦想想犀牛如何可以與人類一起生活……。

本書為約翰.伯寧罕生前的最後作品,也是他留給讀者的最後一份禮物。生命保育及愛護動物向來是伯寧罕關切的主題,這一本也不例外。他花了40年的時間,努力思索如何把盜獵捕殺的真實殘酷事件,轉化成孩子可以理解並喜愛的故事,而今翻開書,確實感受到創作背後的體貼溫柔,以孩子觀點出發的眾生平等胸懷,以及溫暖無比的關懷包容。大師已逝,深刻的感動依然不散。【內容簡介➤】

知識性.趣味性.文學性.圖像表現.創意

OB短評》#284 談性說愛的極品好書懶人包

●阿媽的女朋友

彩虹熟女的多彩青春

台灣同志諮詢熱線協會著,大塊文化,350元

推薦原因: 議 樂 獨 益

在女同志、酷兒、LGBT這些詞彙出現之前,在認同政治、社會運動觸角伸到性別與性傾向領域之前,那些愛女人的女人們,是如何追求並保有親密關係?如何看待自己的存在?如何與家庭社會期待斡旋?台灣終於有了一本口述史專書回答我們上列的疑問。

本書收錄55歲以上、出生成長於戰後乃至1960年代台灣女人們的珍貴記憶。這些記憶得以成書面世,不僅補充了台灣女性史與性運歷史,也留下了逝去生命的最後一記身影。【內容簡介➤】

●心理師,救救我的色鬼老爸!

呂嘉惠著,心靈工坊,360元

推薦原因: 議 益

如果說諮商在台灣社會中仍帶有標籤性,性事諮商恐怕就是於一般標籤上再貼一層黃標吧。性事諮商師將自己長年累積的個案經驗寫成了小說,帶領讀者直視台灣社會的潛在心理。於是我們在平順且不過度戲劇性的故事中,讀到家家「藏最深的那一本」難唸的經,以及專業諮商師的觀點、建議。不同於一般的生活醫學書籍,本書在敍事的力量中體現了知識。【內容簡介➤】

●用一頓飯的時間旅行

享受美食,把小日子過得閃閃發亮

高靜芬著,遠流出版,360元

推薦原因: 樂

作者將自己多年來浸淫於飲食的體驗和心得煲成這本滋味豐富的書,雖是飲食散文,卻不侷限於探訪餐館、食攤的心得或考證。食材、食譜、烹飪、菜品、館子都是述說的對象,而滋味、感受、舉動、互動也都是爬梳的核心。在日常情境自然從容的語氣中,描摹出當代飲食眾相,並組成飲食文化立體的形貌。飲食書寫遂不是口腹之慾的照片、菜單拼貼,或迷離文藻浮遊天地之間。【內容簡介➤】

●張愛玲往來書信集

(I) 紙短情長+(II) 書不盡言

張愛玲、宋淇、宋鄺文美著,皇冠文化,900元

推薦原因: 文 獨 益

本書是珍貴的友誼書信,更是破天荒的完整文學史料。原文收錄自1955至1995年,涵蓋戰後近半世紀時間裡,作家的人事好惡與生活皺摺,也因為書信的獨特體裁與收信者的特殊情誼,讀來多少帶有窺視感,難得一見作者的心理狀態。在編者的考證下,逾700封的書信中也有不少懸案與史實出入的內容,卻也讓這批書信有如作家傳奇的延伸。【內容簡介➤】

●過眼雲煙

華文名家的心靈世界

李懷宇著,允晨文化,380元

推薦原因: 知

作者漫長的編輯、訪談生涯中,曾數次第一手親炙大師,本書並非當代大師選集,而是在細數名家之時,側寫作者對於人與人相處間的溫度、互動的體悟。書中提到的多為海外華人名家,在香港的金庸、蔡瀾、金耀基;美國的夏志清、王賡武、周策縱,以及在馬來西亞的王潤華等,從人選及其切入的時地背景,本書宛如記錄了20世紀華人的大流徙。【內容簡介➤】

●關鍵戰數

當代衝突的資訊革命,大數據分析如何左右戰局

Small Wars, Big Data: The Information Revolution in Modern Conflict

伊萊.博曼(Eli Berman)、喬斯夫.費爾特(Joseph H. Felter)、雅各.夏皮羅(Jacob N. Shapiro)、維斯托.麥坎迪爾(Vestal McIntyre)著,李奧森譯,聯經出版,480元

推薦原因: 知 議

多數的我們並未實際經歷過戰爭,戰爭不過是影視中的千軍萬馬奔騰,一將功成。對於年輕一輩來說,戰爭更往往僅是遊戲中的調度與數值,縱然遠方傳來恐怖活動、軍事衝突的消息,也只是事不關己的新聞。本書企圖以大數據分析近20年世界各地的衝突,了解資訊技術對軍事活動的影響。無論分析成果如何,書中對軍事活動的梳理描寫,確實有助於大家了解非對等稱衝突、微型戰爭等當代戰事的型態樣貌。畢竟戰爭似遠若近。【內容簡介➤】

●美國多元假象

一味迎合種族和性別議題,使大學沉淪,並逐漸侵蝕我們的文化

The Diversity Delusion: How Race and Gender Pandering Corrupt the University and Undermine Our Culture

希瑟.麥克.唐納(Heather Mac Donald)著,黃庭敏譯,八旗文化,450元

推薦原因: 批 議

「種族」與「性別」的平等可說是現代世界重要的正義。但作者認為,若高舉這兩面正義大纛而無限上綱,將對人類文明遺產造成致命損傷。美國大學校園中上演的諸多事例,恰可佐證此一論點,例如將思想文化經典著作嘲諷為「死去白人男性的卑鄙作品」,且試圖將之逐出課程。

這樣的問題,其實台灣今日也時而可見,閱讀本書能有所提醒與省思,幫助我們意識到以今罪古的荒謬,以及正義與獵巫的一線之隔。【內容簡介➤】

●解讀攝影大師

認識他們的創作人生、觀點與作品觀看之道

Understanding Photography: Interpreting and Enjoying the Great Photographers

伊恩.傑佛瑞(Ian Jeffrey)著,吳莉君、李佳霖譯,原點出版,700元

推薦原因: 知 設 樂

繼《攝影簡史》以時序梳理照相攝影的發展之後,攝影史家這回改從人物進入,以200年間、近80位大師組構出一部龐大的攝影師列傳。從人物出發的寫作,讓隱沒於照片與技術背後的「人」鮮活起來。每篇傳記配備了精練的生平、結合經歷的經典作品,從而鋪述出作品生成和發佈的脈絡、作品圖像樣式在攝影史上的意義,以及攝影師的拍攝概念。各篇圖文交織,長度適中的篇幅,讓讀者可隨時進出、沒有負擔地閱讀。

全書結構清楚,以3、4頁篇幅簡要介紹一位攝影師及其經典作品的分析導讀,內容易讀,是認識攝影大師的入門捷徑。人物介紹的挑選上也細心照顧了性別比例,有不少女性攝影師與藝術家的提點。但也因為全書以「人物」為主,而非以「攝影」為度,因此在攝影的風格主題、年代、技術等重要面向少了系統性的整理。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量