書.人生.陳淑華》我,機器人,食物

「消失的4小時50分,於某種邊緣中,我,再度回來與那具軀體會合。瞬間,這個我,仍掌控不了軀體的運作,卻被它翻動時扯出的痛左右著,一種分崩離析的痛楚,撕裂著我。在意識回復的剎那,不禁想為何痛是身體所有的知覺中,第一個回來的?」

—陳淑華,私人筆記

2008年,一個五月天,因為子宮肌瘤,我走上了手術枱,原本只要兩個鐘頭的開刀時間,因為又發現了巧克力囊腫結果多耗了兩個多小時。在推出手術室留在恢復室等待麻藥退去的那段時間,模模糊糊的,不斷聽到有人喊痛。好痛!好痛之中,白影晃動之間,「今天吃什麼?」「要去哪吃?」隨著這些話語浮現的還有牛肉麵、排骨飯等各式的菜飯。

到底怎麼回事?在意識隨著痛感一點一點回復的當下?想起自己是一大早的第一刀,為什麼怎麼久?已經過中午了嗎?吃過午飯了?手不禁摸起肚子,發生什麼事?病情比想像中嚴重?甚至懷疑醫生沒有採腹腔鏡,而將肚子整個剖開了?

這輩子讀的書,許許多多是應工作的需要而讀的。2002年左右,離開原先的雜誌社工作後,雖過著自由文字工作者的日子,但仍應著案子的需求讀書,不管是《台灣原住民知識庫》、《噶瑪蘭族》,還是《台灣檜木》等等主題,都是上窮碧落下黃泉,盡可能讀遍所有相關的書籍。撰寫《台灣原住民知識庫》時,更是囊括日治時期以來所有的田野調查報告和論文。

到了2007年,放空的念頭萌生,不知不覺開始依戀母親的滋味,而寫起「我家的餐桌」,那時佐餐的書是艾西莫夫的《我,機器人》。到底為什麼開始讀它,已無從追溯,只知咀嚼著那本書,讓我在那場手術後將自己想像成一具機器人。

艾西莫夫筆下的機器人,不只是由一堆機械組成的機器人,它們具有靈性,可以意識到「我」的存在。馳騁在艾西莫夫的機器人想像中,在麻藥退去的瞬間,首先來襲的痛覺,恍如一個重新啟動我的軀體的按鈕,讓我將自己想像成一具「鋼」與「靈」組合的機器人。

後來,隨著病體透過醫藥和食物得到痊癒,隨著生活回歸常軌,那片刻的機器人奇想雖消失得無影無踪,但為了追求一個比人類純潔,可以絕對死心塌地為人類服務的機器人,艾西莫夫讓他的機器人一個又一個處在各種諸如無所適從、高傲、說謊或逃避等等的人性試煉中,他的這份對人類內心深處弱點的洞察,卻一直留存在我的腦海裡,讓我不知不覺也來到了他的銀河帝國,讀起他的《星空暗流》、《蒼穹一粟》,還有無止盡的「基地系列」……

在有著上億個恆星系的銀河帝國,在5萬或10萬年的時間跨度裡,生命縱使微不足道,但最終會找到歸屬,得到無比平靜。而追逐著艾西莫夫世界的無遠弗屆,竟時而墜入波赫士創造的無限時空。

回首自2007年開始踏上的飲食寫作之路,波赫士和艾西莫夫確實是我重要的支柱。從三十多年前大學畢業進入《大地》,後轉進《經典》雜誌從事文字工作以來,雖寫過各種不同的報導題材,但從未想過會在跨入中年之際以食物為主題,且一寫就超過10年。而十多年也不過完成了相關的3本書。到底要不要繼續走下去?這樣的聲音時而飄過心中,甚至還不時懷疑書寫食物的意義何在?波赫士和艾西莫夫的書就擺在書架最顯眼的地方,我常將它們拿來翻翻,暫時忘記質疑,而遁入他們的世界。

〈環墟〉的夢中造人不過是一場夢,因最終也是別人在夢中創造了他,雖說幻影就是生命的本質,但其中自有生生不息的力量。〈彊記者阜孽思〉有著令人不堪承受的超凡的記憶能力,可以一瞬間精密準確地記下一個形式繁複而同時並存的世界。〈刀痕〉、〈歧路花園〉,穿梭在不斷滋長令人暈眩的時間網絡裡的卻是一顆又一顆懊惱不堪與悔恨不已的人心……

一個又一個,說也說不盡,自波赫士的腦中源源而出的故事,在真真假假,虛虛實實之間,出神入化,自有它不可摧毀的所在。我可以一而再,再而三反覆讀著而感受到它無邊無際的創造力量,就像艾西莫夫筆下,小自機器人的微宇宙,大至銀河帝國的浩瀚一般。

2012年,在飲食寫作的路上,我叉路寫了《風吹日炙—邱德雲的農村時光追尋》,在苦思從邱老先生的光影中活過來的古老農村器物的存在意義時,我一頭栽進了柳宗悅的世界。更早之前從日治文獻找尋台灣食物歷史時,我雖無意中透過一篇記錄1943年柳宗悅來台考察台灣民藝的文章,知曉他的存在,但一直沒有機會深入他的世界。

自以文字工作為生以來,寫過無數的專題,每回都要閱讀不少書籍,包括這些年來的飲食書寫。但它們大多僅止於參考,每當完成或告一段落後,這些書便被我束之高閣,但柳宗悅的《工藝之道》、《工藝文化》與《日本手工藝》一直與艾西莫夫和波赫士的作品擺在一起,放在我的書架或床頭上。

在柳宗悅的心裡,打動他的器物,都出自於無名工匠之手。在漫長的歷史歲月中,工匠默默的依靠一代傳一代的「傳統」力量,做出可以讓人們日復一日親密使用的器物。這些器物沒有突出的個人風格,有的只是純然對自然、對風土的依靠,在這樣一個「無我」(無執)、「無心」(無妄念)的工藝世界,工匠靠著反復的勞動,創造出一條為芸芸眾生服務的日常道。

柳宗悅的工藝之道、日常道,說的不也是,一個又一個每天在廚房爐火之間忙進忙出的母親為一家老小端出的日常三餐?而這不正是這些年來我極欲追求的飲食之道嗎?

我的「血肉之軀」確實非機器人的「鋼鐵之身」,記得當年術後便是靠著母親,靠著台灣一代傳一代的鱸魚湯快速地復原,回復生氣,回到日常的生活。

回想這一路走來,書櫃的深處雖還藏著赫曼・赫塞、張承志或邱妙津等的作品,還有一本又一本1980年代以來的《電影欣賞》,以及各種相關的電影書籍,那些都是我死抱不放的青春印記。但無論如何,它們都屬於已逝的歲月。這十多年來,在飲食書寫的路上,唯有艾西莫夫、波赫士和柳宗悅的書,伴著我一路前行。●

陳淑華

彰化出身,曾任《經典雜誌》與《大地地理雜誌》撰述與採訪召集人。近年喜歡透過一些日常被忽略的事物,特別是食物,探尋生活的另一種可能性。

著有《掌中天地寬》、《台灣原住民知識庫》(文字部分)、《噶瑪蘭族》、《守望苗栗―硬頸攝影群》、《風吹日炙──邱德雲的農村追尋》、《台灣攝影家──吳金淼》、《島嶼的餐桌──36種台灣滋味的追尋》、《彰化小食記》、《灶邊煮語――台灣閩客料理的對話》等。

報導曾獲雜誌金鼎獎、永續台灣文字報導獎。飲食書寫則屢獲誠品選書、開卷美好生活書獎與金鼎獎的肯定。

臉書專頁:我家的餐桌(灶邊煮語)。

書評》多維交織的非洲現代史詩:解讀《邊緣人的合奏曲》

隨著20世紀中葉解殖民的歷史風潮,世界文壇出現幾位著名的非洲作家,例如奈及利亞的小說家阿契貝(Chinua Achebe),以及劇作家和諾貝爾文學獎得主索因加(Wole Soyinka)。新世紀之初更有多位非洲作家嶄露頭角,其中歐比奧馬(Chigozie Obioma)於2015年初試啼聲,以《浮生釣手》(The Fishermen)一鳴驚人,不但獲得多項新人作家獎,30歲不到就角逐重要的布克獎(the Man Booker Prize),並且因為同樣出身於奈及利亞而被《紐約時報》的書評家譽為「阿契貝的繼承人」。

歐比奧馬來自前英國殖民地,《邊緣人的合奏曲》在語言與故事背景上都呈現後殖民文學中常見的混雜性。雖然小說的主題並不強調後殖民情境,然而書中英語與伊博族語交織,大量的伊博諺語不斷出現於第一人稱的敘事聲音與角色的對話之中,更夾雜著基督教聖經的語言,經由眾聲喧嘩的方式,展現奈及利亞脫離英國統治一甲子以來的語言與文化境況。

除了奈及利亞的風土描寫,歐比奧馬也在小說中加入男主角奇諾索遠赴塞普勒斯求學的情節,一方面反映作者自己就讀塞普勒斯國際大學的經歷,刻畫非洲人在這個地中海小島上的遭遇;另一方面也藉由塞普勒斯由土耳其與希臘分治的現狀,為奇諾索在島上所遭受的暴力侵害提供了歷史背景。小說中的國際學生一日遊,是離鄉背井的奇諾索唯一享受過的觀光行程。透過這個旅行,歐比奧馬回顧了島國過去經歷的血腥戰亂,特別是遊歷殘破不堪的「瓦羅莎鬼城」這座曾經深受好萊塢明星與各國政要喜愛的景點,不但讓奇諾索噩夢連連,也預示了他其後不幸的遭遇。

對於台灣的讀者而言,《邊緣人的合奏曲》有趣之處在於,可以從通俗文化以及古典文學的不同角度閱讀。這本充滿魔幻與現實世界交織的小說,甚至可以說是奈及利亞版的《與神同行》。

歐比奧馬一開始就為這本小說設定了一個類似天界法庭的框架,由奇諾索的「氣」(chi)或是守護靈為之辯護,雖然未曾經過七殿閻王的重重闖關,但守護靈同樣必須面對所有神祇解釋「宿主」的行為,特別是祈求守護凡間女性的艾拉女神原諒。小說的三個主要部分都以對眾神的頌文起始,透過守護靈第一人稱的視角,訴說來自底層的奇諾索如何飽受階級制度、種族主義以及貪婪人性的迫害,最後甚至從受害者轉變成為加害者。

歐比奧馬深受西方教育薰陶,他寫作的初心當然不是回應韓國電影的情節,而是想要呈現西非前殖民的宗教與民俗文化,特別是他所謂的伊博族宇宙觀。阿契貝曾撰文〈伊博族宇宙觀中的「氣」〉(Chi in Igbo Cosmology)解釋守護靈這個西方文化難以理解的觀念,歐比奧馬在小說扉頁也引述了阿契貝對於守護靈的描述,傳承之心不言而喻。

除了守護靈之外,阿契貝指出,「氣」也是日出或日落晝夜交接的時刻,也就是說,「氣」象徵過渡時刻,也是人類命運的十字路口。這一點恰好符合奇諾索人生的起落,都是在關鍵時刻出了差錯而愈發沉淪。更重要的是,阿契貝認為「氣」代表凡人在神界的對應靈體,因為伊博族人相信萬物都是成雙成對,肉身的凡人一向比較脆弱,必須有靈體伴隨。

歐比奧馬筆下的守護靈並不像是阿契貝文中所描述的那般遠在天邊,而是與累世的宿主一起經歷人世冷暖,透過無數轉世而成為伊博歷史的見證者。這個守護靈也並無實質力量,雖然想要保護宿主卻經常無能為力,完全沒有《與神同行》中幽冥使者那般強大的法力,只能盡其所能在宿主腦中植入一些想法,幫助這個凡胎肉身。

特別是小說後半,守護靈為了激勵飽受冤獄之苦而一蹶不振的奇諾索,一直不斷利用電影版的《奧德賽》(Odysseus)傳輸給宿主愛人依然在等待他歸來的幻想。荷馬史詩中的奧德賽因為觸怒了海神,在特洛伊戰爭戰勝之後漂泊10年才回到伊薩卡的家鄉,與忠貞的妻子潘尼洛普(Penelope)團聚,贏回自己的王國。

歐比奧馬頗具巧思,引用奧德賽的故事包裝奇諾索對酋長之女求之不得、輾轉反側的苦戀,不僅為小說注入古典文學的元素,也為小說情節的發展增添了反諷的層次。因為奇諾索雖然像奧德賽一樣曾經飄洋過海,也因為跨國的旅行而音訊杳然,但並不是足智多謀的史詩英雄,而是命運多舛的受害者。在奇諾索旅行的終點沒有苦等他歸來的妻子,而是喪失家園與愛人的悲慘命運。

歸根究底,奇諾索的不幸源於社會階級的差異,小說的書名以及書中反覆出現的「邊緣人的合奏曲」,在在都顯示歐比奧馬社會批判的意圖。對於繼承父業的雞農奇諾索而言,雞鳴鳥叫是他日常生活的一部分,是父親所謂的「交響樂」,在祖傳的大院中創造美好而協調的氛圍。但是當奇諾索因為與身分懸殊的妲莉相戀而受到女方家族無情打壓之際,妲莉形容禽鳥的鳴叫有如喪禮之歌,代表弱勢面對強權的無力感,至此來自邊緣的合奏曲在小說中的意義已然有所轉變。

值得一提的是,在小說的「合奏曲」中,女性相對缺乏表達的聲音。特別是歐比奧馬並未給予妲莉機會說明為何對兩人關係如此決絕,為何對於奇諾索自道遭遇的信件毫無反應。或許歐比奧馬關切的重點是非洲男性在後殖民現代社會的處境。而他筆下的女性一直身處邊緣,正如同史詩中的海倫始終是傾國傾城的紅顏禍水,而潘尼洛普則是指引奧德賽回家的永恆燈塔,襯托著男性冒險犯難的世界,卻沉靜無聲。期待歐比奧馬之後的創作能夠補足此一匱缺,持續為包括女性在內的邊緣族群發聲。●

An Orchestra of Minorities

作者:奇戈契.歐比奧馬(Chigozie Obioma)

譯者:陳佳琳

出版:大塊文化

定價:450元

【內容簡介➤】

作者簡介:奇戈契.歐比奧馬(Chigozie Obioma)

1986年生於奈及利亞南方的阿庫雷(Akure),一個有12名孩子的大家庭中。他會說伊博語、約魯巴語、英語,從小就被希臘神話與英國文學大師的作品深深吸引。他在美國密西根大學修習創意寫作碩士學位期間,獲得霍普伍德獎(Hopwood Awards)的小說與詩歌獎項;作品曾出現在《維吉尼亞評論季刊》與印第安納大學的《過渡雜誌》。

歐比奧馬的首部小說《浮生釣手》於2015年春天發行以來,多次得到重要文學獎的肯定,以及獲選重要媒體、通路的年度好書。不僅進入2015年曼布克獎決選,《紐約時報》讚譽他為非洲近代文學之父阿契貝(Chinua Achebe)的傳人,也被《外交政策》雜誌選為2015年全球思想家百大必讀小說。他的第二部小說《邊緣人的合奏曲》揉合複雜的伊博傳統與信仰的體系,一樣受到國際文壇的注目,再度入圍曼布克獎決選(2019)。

歐比奧馬目前定居美國,在內布拉斯加大學林肯校區教授文學與創意寫作。他許多作品與文章都曾在《維吉尼亞季刊》與《衛報》發表。

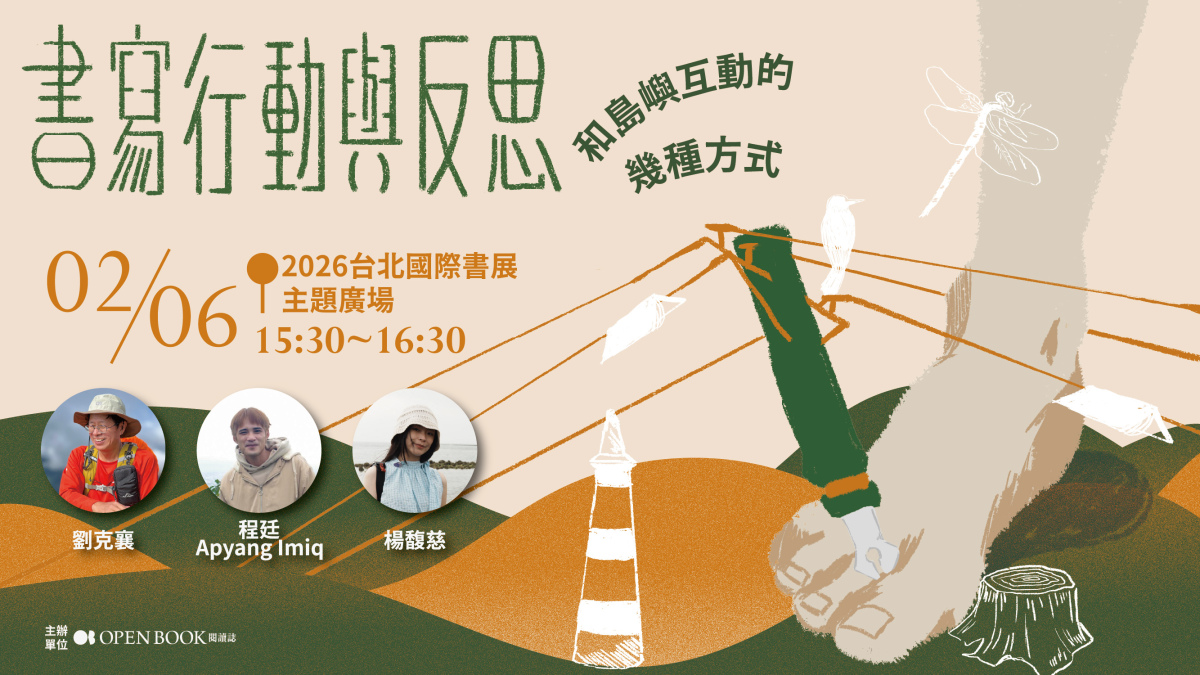

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量