書.人生.葉姿麟》半調文青的幸福人生

那是國中一年級的春天,春假第一天,從同學家出來,騎著單車沿糖廠小火車的鐵軌一路往回家的路上,碎石路面讓腳踏車不時彈跳一下,車頭的籃子裡《羅蘭小語》隨之跳動再靜止,盯著書本在置物籃内起起落落,要怎麼形容那樣的歡喜呢!?

心上盈盈躍動,等著回家找個角落窩著,打開書,走進另一個世界,屏東市中央市場以及中正國中之外的世界,走向遠方。

一直到16歲,我都在南臺灣高屏溪畔的小城鎮生活,市中心我所知的娛樂所在除了公園,有冰果室、書店,以及戲院——光華戲院、大東戲院、國賓戲院。是的,就是「國賓」,數十年前我在那裡看了《秋決》,學校包場。猶記得唐寶雲與歐威在監獄內為傳宗接代成連理,滿場的小學生哇哇怪叫。

還有《薛平貴與王寶釧》,與鄰居姐妹至少溜進去看了十場,而後在戲院外實地演出,各個編派角色,我總自告奮勇出演小姐的貼身丫鬟,因為可以做狀潑辣赤耙耙罵軟弱書生。

然後,看了《羅馬假期》、《齊瓦哥醫生》、《亂世佳人》,是在那之後才知道很多電影都是書改編的,書裡承載故事,藉著文字描述的故事可以透過影像,真人搬演一回。於是無數個夜晚「偷看小說」,牽引的懷想蹁躚化為具象,延伸出對故事裡癡男怨女的纏綿情意,也是步入青春期的我對多情人生最早的學習。

在那個年代,除了戲院與書店,偶爾小女生結伴上冰果室吃蜜豆冰、喝木瓜牛奶,除此,學校以外的時間沒有其他去處。更小的時候可以去公園,再大些可以成群郊遊,就在那個青春階段,多數時間,處於島嶼之內城鎮內部的鄰里親族之間,我對這個世界更多的認識來自電影與書本。

看電影似乎從來都需要結伴。就是閱讀不需要,而且走進書店,往書架下一站,忽忽一個下午過去了。所以,多數時間我都是一個人在書店裡。

屏東市中心,在我生活範圍500公尺內有三家書店,「百科」、「新星 」、「環球 」。環球書店就在國賓戲院正對面,但即使常常路過,乃至買票等進場的時間我們也不走進去,因為這書店以參考書為主,且老闆娘高高坐在門口櫃檯後,俯視全場的眼神像隨時準備抓賊。

孩子之間就謠傳那是黑店,彼此警告勿上賊船。

於是我們在空檔的時間去緊鄰環球的新星書局翻書,新星的老闆與老闆娘對小學生不怎麼歡迎,隨時出現在我們左右身後。這書店其實更像藥房乃至診所,一塵不染,架上的書齊刷刷站立有如士兵列隊,甚至沒有書店該有的平臺架設。但是我們流連在書架前找亞森羅蘋,找福爾摩斯。

一直難忘第一次讀到《虎牙》的心情,那種驚動!怎麼會有這樣的故事?怎麼可能如此奇妙?故事緊湊到令我無法釋手,以致寧可頂著老闆在我身邊一再整理已經列隊的書那種緊迫的壓力,甚至回絕了欲夾帶我進場的鄰居大姐姐,犧牲掉一場《勞萊與哈台》。

很多年後嗜讀推理偵探與諜報小說,全然的樂在其中,可能是再也不用頂著背後老闆那趕人的灼灼眼光。

可那些年最常去的書店卻是中華路的百科書店,因為它絕對是市區最紅最多樣化的書店,而且櫃檯後的老闆娘是一個可親的歐媽桑,買一本五毛錢的筆記本她可以耐心在櫥櫃後等你琢磨再久都還笑臉。雖稱書店,其實文具齊備,且就在我上學的必經路上,從小學也許二年級始我就是那裡的常客,買鉛筆買毛筆買墨水橡皮擦——買所有一切文具。但是它的門口永遠一大平臺佈滿書,逐漸的,我在平臺上認識了「書與作家」。

在此之前我的閱讀來自租書店,鄰居初中姐姐帶著我去租禹其民、金杏枝、瓊瑤,每回來,她看一本我看一本。一直記得坐在凳子上看《庭院深深》,中午吃飯時間了,媽媽喊我回家,淚涔涔的我傷心到起不了身。即便識字不深啊!看得了故事就能有感動。

所以,後來,同儕間比對文學與非文學,我不免要起疑情,有如參禪般要參個透。

想想,認真說起來,我的閱讀啟蒙來自這兩大類,言情與懸疑,都是一般業界界定的通俗文學,「俗」意味著僅只娛樂不及於靈魂,可文學之極大意義在於寫出人類的永恆性,因之,撼動良知靈魂直達人心深處幾乎是文學的要旨,僅只娛樂你的五蘊,這,算什麼呢?

嗯,確是如上我深深參——但,我喜歡俗文學,它的確在我年小時,寂寞無聊時,逃避生之煩膩時,帶給我種種樂趣,陪我打發生而為人之虛矯無奈的無數空檔。

福爾摩斯、亞森羅蘋、瓊瑤與金杏枝是我最早認識的作家。之後,有羅蘭,於此同時,有羅曼羅蘭、托爾斯泰、契科夫、赫塞赫曼、福克納、卡夫卡——是在哪一年,諾貝爾文學獎全集被譯介出版?在這之前,從百科書店的書架上我開始認識諸位大師,猶記得將杜思妥耶夫斯基的《罪與罰》,一字一句讀完,味如嚼蠟,其實更多的是為讀完整個故事,而絕非它是文學就認真。

那一年,《荒漠甘泉》成為暢銷書,百科書店門口絡上一大落,在此之前,蔣夢麟《西潮》、羅家倫《新人生觀》、陳之藩《在春風裡》、張系國《昨日之怒》,一一進入我的視野,藉著書店平臺,展開了我的少年文青生涯。當後來台大門前新生南路地下道充斥新文學運動及五四思潮各大家的無版權作品時,我不免思維多年前是怎樣的條件,而令那些中西思潮進入我居住成長的閉塞小鎮?

穩定的微型經濟,步入工業時代的小康生活,一定程度的自由,這種種,必然是這個島嶼發展進程擁有的條件。也就是,我之得以接觸這些書,這些思潮——當然它還是經過當局揀擇以及藉由鑽營於控制之縫隙下,而得以呈現的。

之後解嚴,百花齊放,當代、近代文學及思潮,東洋與西方乃至各種語系各類文類的作品,譯介有如春風吹過之草原,如此推進了出版蓬勃,而出版的興發又造就多樣書種面世。

書寫與書已經遠遠離開說故事,但是我們情感給予最深的還是故事啊!不管那是嚴肅亦或通俗。

認真說起來,戰後出生的我輩在青春與青年時期是幸運且幸福的,此輩的我們若不走上炒股經商之路,多半都不免成為全調或半調的文青們,習於閱讀,熱愛知識,相信書寫的力量,活到這一把年紀,不是知識份子也是個「知道份子」。

我就是,從童年始混沌無知的開啟了看電影讀書的一路歷程,大半生,成為了一個「半調文青知道份子」。

為此,我深深感恩,相信自己人生幸福。 ●

葉姿麟

屏東出生。台灣大學動物系畢業。

唸生物,最早的志向是從事植物自然觀察,後來卻只做過短時間的臨床醫學研究助理,此後一直從事文字工作。

在自立晚報一待8年,歷任編輯、編採、主編。1997年進入出版界。

於城邦開創紅色文化擔任總編輯期間,推廣網路文學。出版華文地區第一本網路小說。推介多位臺灣網路作家之餘,並引進大陸網路作家作品。多年致力兩岸網路文學出版品發展。

著有小說《都市的雲》、《曙光中走來》、《陸上的魚》、《她最愛的季節》、《愛,像一隻貓行走在屋頂》、《暗戀桃花源》。

閱讀通信 Vol.79》居家防疫好聲音,耳朵閱讀法正夯

又到了一週一次的閱讀通信時間,通通編每週都十分期待開啟聊天模式與大家「開講」。

關於新冠肺炎(aka武漢肺炎)最近發現有新的病徵:味覺、嗅覺喪失。這讓通通編想到電影《末日情緣》(Perfect Sense)所刻畫的末日景象:沒有外星人、喪屍、核戰爆發、隕石撞地球或是地心竄出的史前巨怪,而是漸漸地,人類失去感官知覺的能力,喪失嗅覺與味覺,聞不到花香、海潮香,食不知味,聽不到聲音。語言與音樂都戛然而止,失去視覺與觸覺,眼見無憑,感受不到溫度,如何確定彼此的擁抱……所以說吼,這個病癥真的是嚇壞通通編啦 (;´༎ຶД༎ຶ`) 珍惜感官接收到的各種感受,即便下班聞到貓屎味,也深感健康與安心。

談到感官,「視覺」確實是人類主要認識世界,吸收資訊的方法,但是閱讀可不僅停留在眼睛,用耳朵聽書可是時下最夯的「閱讀」啦(才沒有

本週!大家拉長耳朵、敲碗敲到破的Podcast 閱讀隨身聽 Searson 2正式開播啦 (*´ω`)人(´ω`*) 由接連獲得Openbook好書獎、波隆那兒童書展拉加茲獎的插畫家阿尼默打頭陣,為閱讀隨身聽第二季夢幻來賓鳴響第一槍。

阿尼默的作品《小輓》甫推出便獲得當年Openbook好書獎中文創作,不但是OB好書獎有史以來第一部漫畫,更一舉榮獲波隆那兒童書展拉加茲獎(BolognaRagazzi Award)2020年新增設的青年漫畫首獎(Comics - Young Adult - WINNER)。關於漫畫創作獲得台灣及國際認可,阿尼默虛懷表示:「得獎是大家共同走出來的。」想了解阿尼默的創作歷程,想跟上漫畫勢如破竹的潮流,快打開耳朵傾聽知識含金量+健康指數超高的藝文podcast:閱讀隨身聽。

【封面人物】閱讀隨身聽S2EP1》插畫家阿尼默/大恭喜!波隆那拉加茲獎青年漫畫首獎獲獎感言來分享!

此外,在疫情的威脅下惶惶然不可終日,面對疾病的無力感,郭晶提筆記錄自己的晚餐、盤點物資、努力運動,「生活發生巨變的時候,重新建立日常會是一個巨大的挑戰。」她說:「但是建立新的日常生活是在找回掌控感。」

本週其他精彩好文,請看以下嚴選文章:

童詩,想明白|細菌好朋友2|樹|小熊在哪裡?|之後|世界第一的草莓|明日之書套書|去投票吧!|襪子賽門找朋友|當爸媽的寶貝,你最剛好

金子美鈴詩選|白先勇的文藝復興|為小情人做早餐|平面國|Designs|邊緣世界|VR萬物論|時尚業生存戰|為何建制民族誌如此強大?|想想20世紀

【3/20~3/29活動預告】

通通編每週都在埋頭整理閱讀活動,就是為了週五給大家一些出遊靈感,如果想要自己找藝文活動,請上:Openbook閱讀通

●3/22(日)

●3/26(四)

●3/29(日)

● 4/9(四)

● 4/11(六)

● 4/12(日)

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

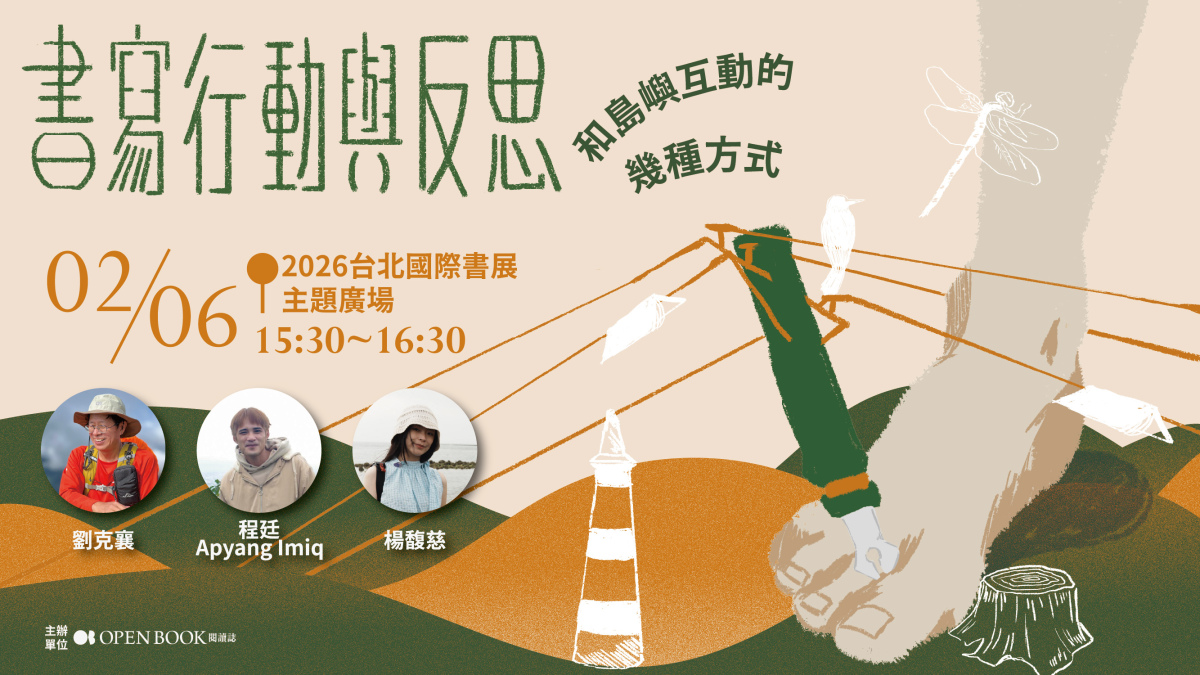

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量