童書人物》給孩子們信心,讓他們自己解決問題:專訪《檸檬妹妹》作者佐藤芽實

文字整理:吳恬儀(剛好閱讀編輯)

檸檬妹妹想找朋友一起玩,但桃子、香蕉和蘋果說「你不是我們的同伴」,他們嫌檸檬太酸了,跟吃起來甜甜的水果不一樣。檸檬妹妹想找蔬菜一起玩,但茄子、小黃瓜、蘿蔔和青椒也說「你不是我們的同伴」,因為他們從來沒有在菜餚裡看過檸檬。

傷心的檸檬妹妹繼續在美味森林遊走,遇到了同樣不受歡迎,而且長相可怕的「配料組」。這時劇情急轉直下,在英勇打敗了三個可怕的食物剋星之後,配料戰隊們從原本到處被拒絕的邊陲人物,搖身變成備受喜愛歡迎的美食大英雄。

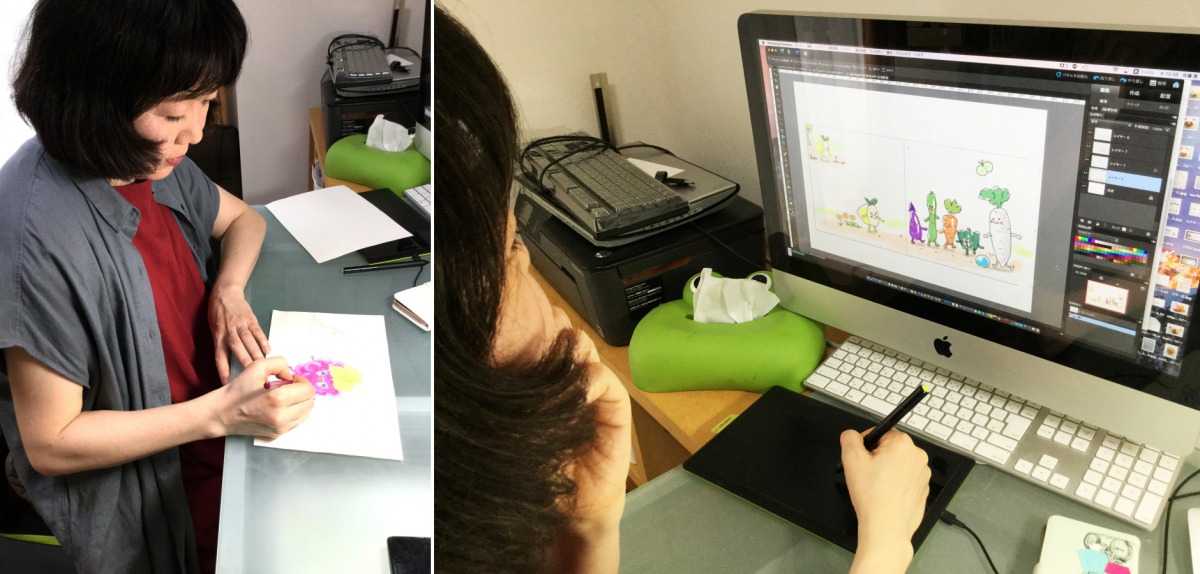

《檸檬妹妹》出版以來,故事中努力探索自我的檸檬妹妹,以及外剛內柔的生薑、辣椒、芥末等配料戰隊,都廣受大小讀者的歡迎。這個充滿想像力又不失溫馨的故事,是如何創作出來的?故事背後隱藏著什麼樣的思維和訊息?Openbook邀請主持「台媽日爸樂共讀」粉絲團的台媽,專訪作者佐藤芽實。佐藤不僅回答了她透過這部作品想傳達的信念,也針對讀者的評價提出回應,她解釋了自己對教養的態度,還透露不少幕後及創作祕辛喔。

台媽:佐藤老師原本的專長是日本畫,是在什麼契機下成為繪本作家呢?

佐藤:我從小就夢想著有一天能成為繪本作家。其實我小時候討厭讀書,繪畫就是我逃避的管道,幸好也一直受到身邊親友的鼓勵,就這樣一路畫到美術大學。剛畢業時我專精於日本畫,有次去井之頭動物園(井之頭自然文化園)寫生時,因緣際會之下有位飼養員說想看看我的畫,還說他正在撰寫一本動物的繪本,問我有沒有興趣負責插畫。這位飼養員是小宮輝之,我們合作的《カメのかいかたそだてかた》(烏龜的飼養方法)成了我的第一部繪本作品。

台媽:老師的作品讀起來讓人感覺很溫馨,不知道創作的靈感都是從何而來?

佐藤:每個作品都不一樣,很難說。我心情放鬆時,會有特別多靈感,比如說之前的《魔女的掃帚》,就是我哄孩子睡覺時發想的。當時,我腦中突然有個老虎條紋剝落的畫面,接著一隻騾子來了,撿起老虎的條紋放在自己身上,就變成了斑馬,但故事需要有前因後果,我想魔女可以是一個主軸,就這樣把故事串起來了。

另外,《檸檬妹妹》的發想,則是從一本《好吃神偷在哪裡?》(ゴチソウドロどこにいる?)的找找書作品來的。那本書裡每一頁都是同一個村莊四季變化的插圖,插圖的中央有一顆檸檬樹,秋季時樹上結實纍纍。我當時對創作以水果為主的故事很感興趣,我想,跟蘋果、橘子比起來,小朋友既不吃檸檬,繪本裡也很少出現,如果是以外觀可愛的檸檬妹妹為主角,那麼她自以為是水果,但又不被其他人接受的故事一定很有趣。像這樣,先前的作品也會帶給我靈感。

台媽:老師有兩個孩子,他們會對作品帶來什麼影響嗎?

佐藤:我的孩子都大了,現在一個19歲、一個16歲。女兒小時候,就好像主編一樣,會嚴格地批判我的作品(笑),說這裡畫得不好、那裡畫得不好。相反的兒子總是鼓勵我,不管我畫了什麼都說很棒。所以,在我需要意見時我會問女兒,但被女兒批評得意志消沉時,我就會找兒子尋求慰藉,他們倆對我的作品真的有很大的影響。

台媽:兩個孩子的角色剛好互補呢。雖然現在他們都大了,但小的時候老師會和他們一起共讀嗎?可以介紹一些親子共讀的技巧嗎?

佐藤:他們小時候,幾乎每晚睡前我都會為他們讀故事書呢。(笑)我覺得大人在朗讀時的聲調非常重要,能為故事創造更多戲劇效果。孩子們喜歡的總是那幾本書,大人每天讀同一本也會膩,所以偶爾我會故意用陰森森的口氣讀,即使是完全不恐怖的書,也能把孩子們嚇得大叫。(大笑)

台媽:聽起來太有趣了,我也想試試看。老師個人有哪些喜歡的繪本作家或是作品嗎?

佐藤:喜歡的太多了。嗯,林明子是我很尊敬的作家,她的畫風非常細膩,故事也動人心弦,另外加岳井廣的作品也很有趣。

台媽:《檸檬妹妹》這個故事,想傳達什麼樣的信念給孩子們?是否有在哪邊特別下功夫?

佐藤:《檸檬妹妹》推出時,媽媽們的評價兩極,有很多媽媽們覺得故事裡的其他水果、蔬菜太欺負人,檸檬妹妹很可憐。我覺得,在現實世界,不論是在幼稚園還是小學,書中的衝突都很普遍。那或許可以說是霸凌,可是霸凌者本身往往沒有意識到,可能只是他對外來者的不信任感、自我保護的機制。

這個年頭的父母比較敏感,會立刻插嘴說:「不可以欺負人家,大家好好相處!」但我覺得,沒來由地就強迫孩子們好好相處,是不實際的。因為對孩子而言,不認識的人就是不認識,正面對著孩子下指導棋,反而容易造成反效果。在孩子的成長過程中,這樣的事是屢見不鮮的,所以要是被欺負了,也避免抱著受害者的情緒,不妨透過故事,引導孩子學習面對身邊各種負面情緒。

台媽:故事中除了檸檬之外,還有芥末、辣椒、生薑等配料登場,為什麼刻意選擇這些孩子們不吃的東西,作為故事中的角色呢?

佐藤:書裡有很多水果、蔬菜等造型可愛的角色,所以創作時,我非常希望有一些突兀且內外都充滿差異性的角色,來創造故事的張力。我本來是想要有一些大人的角色,一直猶豫不決,在洗澡時突然靈光一閃「配料,就是配料!!」(大笑)最後選擇了外表流氓、內心善良,能主持正義的配料戰隊。

台媽:老師曾讓孩子們嘗試接觸這些平常不吃的配料嗎?

佐藤:啊,食育的部分嗎?!我不覺得孩子們讀了書之後,就會立刻去嚐嚐芥末、生薑,但如果他們能認識配料的效用,長大後他們不排斥,我就很開心了。我主要是希望,那些覺得自己不起眼、沒有信心的孩子們,讀到這本書時,能認識到「就算是配料也能小兵立大功」,並從中發掘自我、建立自信心。

台媽:恭喜老師4月推出新書,可否大致介紹一下內容呢?

佐藤:《動物麵包店》(どうぶつパンやさん)是之前《便當》(おべんとう)的系列作。《便當》是一本正反兩面都可以讀的書,從正面看是媽媽在為孩子裝便當的心境,反過來讀則是孩子吃便當的過程。《動物麵包店》也延續了同樣的思維,將書從中間剖成兩個部分,從封面開始讀,是麵包店師傅烤麵包的角度;從封底開始讀,則是孩子挑選麵包的角度。兩個故事最後在中間合而為一,有個美好的結局。

我曾仔細觀察過,發現麵包店的陳設都是為大人設計的,以孩子的高度很難看得到麵包。因此《動物麵包店》就是一本從孩子的角度發想的書,如果可以讓他們自己挑選喜歡的麵包,會多麼興奮、多麼有趣!

台媽:您近年的作品似乎與食物相關的故事居多,為什麼呢?

佐藤:就是說啊!(大笑)從以前開始,每次畫到食物我就特別興奮,我想我應該就是喜歡畫食物吧。

台媽:確實,看到老師畫食物的作品,總感覺特別溫暖。老師本身也喜歡吃嗎?(笑)

佐藤:就是太喜歡了!(嘆)每次作畫時,都要買些樣品回來參考,結果胖了不少呢……(一起大笑)

台媽:老師已經在構思下一個作品了嗎?

佐藤:這個不知道可不可以講誒(一臉神祕)……總之,是《檸檬妹妹》的系列作品。

台媽:今天非常謝謝老師。最後,請給台灣讀者一小段話。

佐藤:孩子們跨入幼稚園、小學後,那裡是他們接觸的第一個小社會,很多事情需要自己體驗後才會有所成長。少子化的關係,現在的父母們總是喜歡搶著插手、搶著解決孩子的問題。雖說霸凌不該發生,但有時候給孩子們一些空間、信心,讓他們自己解決問題也非常重要。

|

|

|

作者簡介:佐藤芽實 繪本作品有《魔女的掃帚》、《魔女的鞋子》、《魔女的斗篷》、《魔女的帽子》、《鴨子鴨鴨》、《好心情豬》、《雲寶寶和天空中的朋友》、《蛋糕妹妹》、《水果塔先生》、《冰淇淋小朋友的冒險》、《千層派妹妹》、《蜜豆冰公主》、《麵包幼兒園去遠足》、《便當》、《美食小偷在哪裡?》等。 插畫作品有《從零開始的日本繪畫入門》、《逃走的炸蝦》等。《魔女的掃帚》獲得第四屆幼兒園繪本大獎、《便當》獲得第九屆MOE繪本書店大獎2016爸爸媽媽獎。 |

走讀台灣》半夜不睡覺,玩偶在圖書館裡讀什麼書?——新北市「Tonight夜訪圖書館」活動側記

▉跟心愛的布偶道晚安後,孩子開始發揮想像力

「媽媽,玩具的位置好像跟昨天晚上不一樣耶!我是說真的!玩具半夜都在做什麼呢?」已經快6歲的兒子,至今還常常問我這個問題。一直以來將玩具視為朋友的他,和多數看過《玩具總動員》的孩子一樣,真心相信玩具是有生命的,當小主人睡著後,玩具多采多姿的夜生活才正要開始。

這也是我帶著他參加「布偶夜宿圖書館」活動的原因,雖然當朋友知道後詢問:「怎麼不是把孩子留在圖書館過夜?只留布偶過夜有什麼意思啊?」我有暗想,的確,如果能讓孩子夜宿圖書館,這活動一定更受家長歡迎吧。但實際參與後,我完全明白圖書館如此設計的用意與趣味——正因為布偶不在身邊,孩子的想像力更能夠無邊展開。

(左)新北市圖總館裡的玩偶半夜集體不睡覺,開始逛起圖書館來,好奇圍觀住在館裡的「大朋友」。(右)竟然還偷偷熬夜看電視!(純活動效果,小朋友不要學~XD)

我們參與的是新北市立圖書館總館所舉辦的場次。不同於其他分館規劃給兒童的區域較有限制,總館三樓整層都是兒童閱讀區,有兒童閱覽區,也有鋪設木頭地板的親子共讀區,以及不定時舉辦說故事活動的區域。

舉辦兒童閱讀推廣活動時,來參與的孩子們不免因為興奮而吵吵鬧鬧,或是在共讀時難免會發出一定的朗讀聲與討論的音量,總圖獨立樓層的完整規劃,讓家長、孩子,以及其他前來使用圖書館的民眾都能各得其所,不受彼此干擾。

在這樣的場地優勢下,進行「布偶夜宿」前,館員特地安排了帶著玩偶聽故事、手作玩偶,最後孩子自己選一本故事書,親自(或由父母協助)唸給玩偶聽等活動。館方做足了準備,並讓孩子調整心情,好好地和心愛的玩偶說晚安後,才離開圖書館。

▉臉書傳給你看:玩偶在圖書館裡都做些什麼?

受惠於便利的網路社群時代,孩子才剛回到家,就已經能透過臉書,看到總館在粉絲專頁公布的現場照片實況。原本躺在帳篷裡的玩偶,在空無一人的圖書館偷偷起身、下階梯、上書架、在螢幕前張望著。兒子驚喜地在照片中找尋自己的寶貝玩偶,開心得大叫:「媽媽,你看他真的跑去玩了耶!」或「他怎麼跌倒了,好好笑喔!」

你說,簡單幾張照片孩子就會相信嗎?沒錯!喜歡聽故事的孩子就是這麼天真浪漫。在他們心中,世上沒有什麼事不可能發生,沒有什麼事是荒唐可笑的,所有的「未知」對他們來說不是不可能,只是「不知道」而已。

(左)新北市圖10家分館設計的活動各有特色,圖為鶯歌分館的面具彩繪活動。(右)留下來擔任鶯歌分館小館員的布偶接起電話說:「您好!很高興為您服務。」

隔天一早,我們回到圖書館,本來以為只是單純地領取玩偶回家,沒想到圖書館還安排了3個小活動,引導孩子們認識圖書館功能與索書號,讓孩子們學習認識書架與書背上的訊息,順利找到自己想讀的書。

活動結束後,每個人還能收到一本「玩偶為你挑的書」,讓小朋友帶回家和玩偶一起看。一連串的活動加深了孩子對圖書館的認識與閱讀的興趣,說故事給玩偶聽(或是帶著玩偶聽故事)成了接下來幾天的家庭固定活動,就連已經十分習慣造訪圖書館的我也覺得很有意思。

陳設充滿科幻氛圍的林口東勢閱覽室則設計了許多科學性活動。

(左)參加淡水水碓分館的媽媽看到這一幕感到欣慰:「這孩子長大了!」(右)淡水水碓分館的小朋友幫巧虎蓋被被,講故事哄他入睡。

▉美日等國也辦過,培養閱讀習慣成效斐然

這樣的活動其實在其他國家也曾舉辦過,過去美國公共圖書館曾以「娃娃在圖書館過夜」(stuffed animal sleepover)進行類似活動;日本大阪也有「ぬいぐるみおとまり會」(夜宿圖書館),同樣是邀請孩子帶著喜愛的布偶到圖書館裡聽故事。

(左)新北市圖10家分館的玩偶夜宿活動各有特色,新莊裕民分館還安排讓狗狗參加闖關活動,也是孩子「飼主責任」很好的機會教育。(右)小朋友照顧玩偶們上床,等等就要道晚安囉!

同樣的,這些說故事活動結束之後,孩子讓他們的娃娃睡覺並跟娃娃說晚安,家長就帶著孩子回家。接著圖書館員便大展身手,將娃娃們擺設在電腦、書架前,拍照後隔天送給孩子作為禮物,讓孩子看看他們的「好朋友」前一晚在圖書館都發生了哪些事。(不同的是,受惠於智慧型手機與網路,現在我們不用等到隔天就能及時收看囉!)

▉讓孩子讀故事給玩偶聽,刺激自發性閱讀的動力

為孩子讀睡前故事或是建立固定的親子閱讀習慣,已經是我們育兒生活裡重要的一部分。許多閱讀推廣研究告訴我們,讀故事給孩子聽,除了能增進感情、幫助入睡,也能引導孩子養成良好的閱讀習慣。更進一步的是,如果能讓孩子讀故事給玩偶聽,效果可能會更好,可以增加孩童自動閱讀的習慣,並且能維持閱讀效果。因為前者對孩子來說,屬於一種被動的閱讀模式,後者卻是自發、自我引導式的閱讀模式。

閱讀給玩偶聽,不只是一種天真浪漫的兒童遊戲,因為學齡前兒童正在摸索現實和幻想間的差別,想像力豐富的他們,很容易相信玩偶是有生命的,真的會聽到故事,給了他們唸故事給玩偶聽的念頭。所以下次讀故書書給孩子聽時,不妨邀請孩子帶著玩偶一起參與,無論如何,有夥伴一起聽,故事總是精彩得多吧!

(左)蘆洲集賢分館的玩偶們開起繪本讀書會。(右)孩子的玩偶對小恐龍說:「讓我來講故事給你聽。」

親愛的爸媽們,閱讀有許多型態,親子共讀、孩子們自己讀、孩子讀給願意分享的夥伴(包括我們)聽,這是一段從「親子共讀」發展到「孩子樂於自己讀」的過程。只要不是在探索世界的年齡撇下他,叫孩子「你自己讀」,都會是一件能讓兒童從書中得到無窮樂趣的好事。●

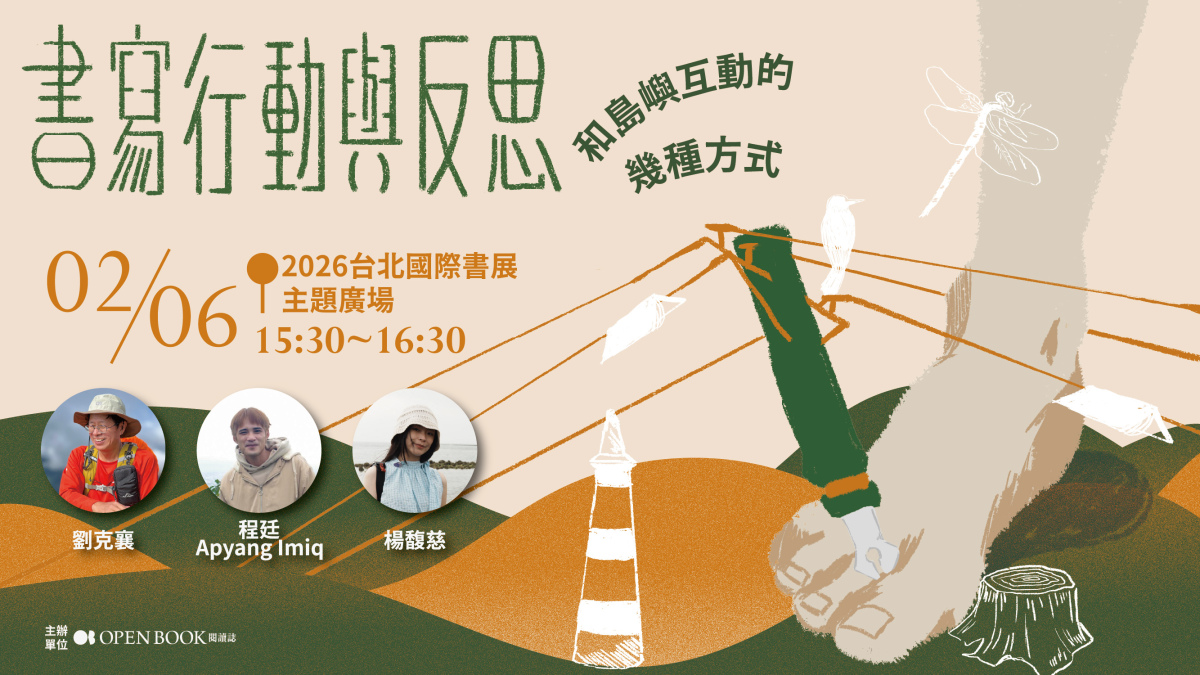

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量