➤多樣嘗試,無限自由 一年一度的金漫獎即將於10月下旬盛大揭曉,日前開榜公告入圍作品同時,即先宣布將「特別貢獻獎」頒給黃健和總編輯,在他離開耕耘多年的大辣,展開個人新事業版圖此際,該獎項頒到他手中,不僅是臺漫界尊崇他過往的貢獻,也是對他未來的祝福。

跨域應用方面,成功的本土多角兒童IP之一《阿甯咕》系列,漫畫就曾入圍金漫獎,劇場成績也有聲有色,深受歡迎。今年由夢田以改編自漫畫、曾獲金鐘獎肯定的動畫影集叩關,同時,製作中的續集也引領著IP再升級計畫,不曾停下腳步。

去年得獎的盧卡斯為網路漫畫平台MOJOIN《MOJOIN看你聽的音樂專案》完成其中的《愛的B面》計畫,將「理想混蛋」樂團的三首歌曲繪製成劇情漫畫,並製成動態圖像版MV,以男男、女女、男女的三種視角,呈現愛情共通的惆悵與錯過。此外,在《愛的B面》中,也收錄了網路小說家晨羽與理想混蛋合作的作品。《愛的A面》計畫陣容則是「芒果醬」攜手小說家李柏青,和漫畫家左久樂、虎練斗。

音響、旋律、節奏對位構圖、線條、色彩,森森與兩位音樂人合作的《夢遊 Play In A Dream》是電子音樂與漫畫圖像的精彩實驗對話,也是唯有小誌形式才能實現的藝術創作。

三種出發點、面向與呈現型態截然不同的應用,訴說了臺漫當前跨域的嘗試與空間,多樣自由。

跨域應用獎的入圍作品各擅勝場,既有結合、化用音樂元素,讓旋律看得見、動起來的嘗試(左圖:《夢遊》、《愛的B面》);也有老手以名家小說為本、經營多年的動畫(右圖:《阿甯咕大戰想像蟲!》),競爭激烈。圖片提供/丁名慶、夢田影像

➤漫畫家種子幕後推手成果萌芽 今年入圍名單中最掀起話題的,無疑是新人獎入圍名單,激烈堪比生死鬥,有「怪物新人」、「死亡之組」之稱。三部入圍作的風格、表現方式截然不同,各有擁護者,為臺漫界帶來一波討論熱潮。

軟科幻《九號天鵝》六牧描繪複製人、機器人保姆、人類登上太空等,探討人類的獨立主體性、自由意志、自我同一性,甚至存有等議題。舉重若輕,溫柔細膩,散發雅緻的哀愁氣息。

以網路頁漫闖關的卓芭子,在《即使世界末日也要閃閃發光》中選擇時下熱門的殭屍題材,混合偶像粉絲、網路直播等文化,玩弄各個看似風馬牛不相及的元素,極盡諷刺之能事。畫面安排與節奏掌控力也十分大氣,讀來笑中帶淚。

藥島浸淫圖像創作多年,首次涉足漫畫繪製《器官拼圖》,以超精細的「刻」畫展開神祕的心象風景。圍繞著器官、肢體,探索人類的意識、情感,邀請觀者進行微觀同時也宏觀的冒險,是近年來繼周見信、吳識鴻等人後,喜見由其他視覺媒介領域投身漫畫繪製的「跨界新星」。

三位超強新人(加上另一位年度漫畫獎入圍者嗶哩bili)皆出自「CCC追漫台」的孵育,足見「CCC」(原為中研院漫畫期刊「Creative Comic Collection創作集」,現為文策院網路平臺「CCC追漫台」)已華麗轉身。CCC在文策院接手扶持後,將中研院時期起文史轉譯漫畫製程的經驗轉化擴充,操作各式題材及面向產業的新人培育,交出的作品透露編輯與作者攜手商業出道的緊密連結。連同BL網遊條漫《16647》在市場面的成功,「CCC」表達向業界廣泛「輸出」強大即戰力的誠意與能力。

另一方面,MOJOIN調整步調後,在IP的異領域拓展,及企畫、打造商業作品方面,也交出不錯的成績單。

新人作品無疑是今年最精彩的焦點之一(左起《器官拼圖》、《九號天鵝》,以及《即使世界末日也要閃閃發光》主視覺),彷彿也是種初生之犢瀟灑走過無人探險之境的驕傲宣示。圖片提供(左起)/丁名慶、CCC追漫台

➤新人大放異彩 與新人獎入圍者相比,年度漫畫獎區的新人也毫不遜色,包含兩邊同時入圍的卓芭子,15部入圍中,新人(新進單位)幾占半數:

ijlii繪製由賴惟智(《成為奪心魔之必要》作者)編劇的本格推理頁漫《台灣疑案錄1》,故事設計與人物表情皆精彩。

南南日繪製「好旅文創」原作《Mararum:山間料理人》,是日治下原住民與在臺日人以餐點牽起溫馨情誼的文史題材。

跟藥島相同,甫問世就以強烈風格與超細緻畫工引發討論的NANO HERO《Toby King 托比王1:We share the same sun.》,是散發歐漫香氣的政治諷刺佳作。

嗶哩bili的《小屋人類圖鑑》以冷調自制、精心設計的構圖,改編新銳作家寺尾哲也小說作品,將現代生活中人類荒誕的自我物化、異化,繪製成驚悚的警世之詩。

金勻與「創造方」合作的Cyber-Punk戰爭條漫《改革者Reformer》呈現近未來戰爭背景與緊湊的分格節奏,畫面令人遙想東西方相關經典,藉由虛擬加州影射現實國際情勢,貼近而警世。

金鼠是受矚目的條漫新星,中世紀奇幻條漫《灰燼花園》是GL商業作,運鏡靈活敘事明快,在寬幅與分鏡方向都受限之下,畫出流暢富張力的打鬥、情感畫面。

新人作品風格多元,各逞秀異,為讀者創造選擇,最幸福的果然還是讀者。包含《灰燼花園》、《改革者》等精彩網漫。(圖片提供/文化部)、《Toby King 托比王》、《Mararum:山間料理人》、《台灣疑案錄》等實體書(圖片提供/丁名慶),以及《小屋人類圖鑑》(圖片提供/CCC追漫台)

➤臺漫進入上升期的見證 新人來勢洶洶,前輩自也不遑多讓。

《潮浪群雄3:那些做電影的人》小莊終於以三本全彩漫畫,記錄臺灣新浪潮電影人在威權背景下追求自由與藝術的史詩,將真實事件化為精彩漫畫場景,最後以《悲情城市》奪獎作結,震撼人心。

小島《獅子藏匿的書屋》首集即奪得金漫大獎(2021年),到今年第4集完結篇可見分鏡精益求精。為了最難的收尾,處處是用心用力的痕跡。

鐵柱繼《金甲玫瑰》推出新作《月娘咬耳 lunar bite 1》,依然以女性為冒險主角,規模更顯恢弘瑰麗,徐徐展開,令人期待。

笳彧H.Chia漫畫,食夢蟹、阿誓編劇的《南機場生存指南》是近年流行的非虛構創作,取自南機場方荷生里長深耕事蹟,較前作《咖啡香》更加活潑流暢。

狼七近年也是金漫常客,有報名就入圍,《黎明前的回聲》以男孩間的青春情誼挑戰兒少藥癮的公益性主題,再次證明她揉合各式題材,並自在駕馭的純熟功力。

丁柏晏《地下街的透明少女 01》延續前作《2073年的電子玩具》,以風格獨特的畫面,詰問虛擬與真實、當下與記憶間的模糊曖昧地帶。

羅寶漫畫、桑原編劇的《引路人 1~8》將條漫編為頁漫入圍,包括延伸跨域的嘗試在內,頗有臺版《與神同行》的IP化架勢與潛力。

每日青菜《DAY OFF》系列已在在證明臺灣BL漫畫的品質與賣座實力。第二季再升級,以兩本單行本篇幅細細營造完整劇情,在關懷單親中年男性面對第二春的恐懼與渴望上,尤為精彩動人。

綜觀今年的入圍名單,在個人出版領域,僅有已具豐富商業出版經驗的鐵柱推出的獨立作品,沒有個體戶新人。搭配上跨界人才,以及商業新星大爆量,反映臺漫開始進入上升期,市場膨脹,商業平臺/出版社,積極挖掘新血即戰力,以期撐起產能。

前輩作品日益純熟,以更長篇幅延續作品生命,持續累積關注,也是對於新人的激勵與啟發。圖片提供/丁名慶

➤獎項有可能配合閱讀媒介現況調整思考? 過去數年也曾出現超強新人闖關即獲大獎的例子,如今年推出完結篇再次入圍的小島、《海倫娜與大野狼先生》的布里斯等。金漫獎基於名額有限、不讓名單重複性太高等考量,像這類「新人裝不下、滿出來」、「新人獎入圍即死亡之組」、「新人得大獎,誰才是最強新人?」的現象只會愈來愈多。

延續過往在不分類中求取最大公約數的前提,相較於過往兩年,今年金漫獎偏好的比重似乎又回到圖像和畫面本身的藝術性、表現力、張力;於是,分鏡能夠橫向開展、跨頁、多方向運用的頁漫,較容易給予觀者華麗、炫技的視覺感受。一般對於條漫的認知,也還停留在知名韓國條漫IP呈現的「不用畫得很精細好看,但故事要很精彩」印象。

筆者在前屆金漫獎觀察撰文及過往的評審團感想裡都有提到,依照現行評選的框架,愈適應時下細碎化、片段化閱讀的作品,如條漫及新型態網路漫畫(如日下棗《三個不結婚的女人》),便較難脫穎而出。《引路人》、《DAY OFF》原為條漫,入圍的是裁剪重組成頁漫出版實體書的版本,但它們的條漫版其實也非常精彩;條漫唯二闖關成功的《改革者》憑藉近未來戰爭背景與緊湊的分格、《灰燼花園》則透過高超的直向鏡頭構圖調度能力,才得以與頁漫一較高下。

條漫與頁漫的語言本就不同,條漫市場日漸壯大,可能開始需要屬於自己的一片戰場。亦期盼金漫獎日後在規則面上,思索如何因應臺漫當前的階段性現況。

今年的入圍作品各有特色,邀請讀者成為他們故事的傾聽者。翻開漫畫,讀者就彷彿進入一個平行宇宙。圖片提供/丁名慶

➤從過去拉回當下的目光 臺漫此前文史題材較興盛,給一般大眾的印象,也是本土主題作品較為突出,甚至形成此類作品易獲青睞的錯覺。其實,10年來創作者常受過去被掩蓋、被遺忘的本土記憶(如日治、清領、白恐)所吸引,是因為它們既本土又陌生,搭配上奇幻元素,較易予人「日常的魔幻感」,同時呼應「愈在地愈全球化」的風潮,也是日、韓市場偏愛的方向。如《引路人》以臺灣民俗為背景,包裝善惡生死等人類共通議題,就是嘗試掌握韓式影視IP打造邏輯的不錯開端。

然而或許是供需已漸飽和,創作者追求新疆域,想要將本土元素濃厚的作品推薦給不特定大眾,甚至文化全然相異的外國讀者,門檻也更高。

今年在選題方面出現鐘擺效應:總計新人獎與年度漫畫獎17部入圍作品,就有4部(《月娘咬耳》、《九號天鵝》、《地下街的透明少女》、《改革者》)以科幻為主題元素,藉幻想的近未來,思索人類當前共同處境。加上《黎明前的回聲》、《獅子藏匿的書屋》(原生家庭創傷、青少年問題),《小屋人類圖鑑》(人我關係),《即使世界末日也要閃閃發光》(網路次文化),《托比王》(政治)等,可見到臺灣創作者逐漸將視角從鑑古推今,詰問「我是誰」、「我從何處來」,拓展向直接處理當代普世性議題:「人類如何因應當下現實世界」,如高科技、網路、AI等帶來的環境巨變,虛擬/真實,孤獨/集體,溝通/隔絕,認同/自我意識,政治/無秩序等。

而從出版的角度來說,作品的地域色彩愈淡,愈容易克服文化門檻,與歐洲、美洲乃至世界閱讀市場接軌。

臺漫在性別相關議題方面近幾年表現十分出色,BL已是票房靈丹,GL也被視為下一波流行熱潮。《DAY OFF》與《灰燼花園》意味著BL/GL元素成功進入一般市場,與其他主題自然共存,不再是要被特別提出標榜、強調的標籤,甚至成為故事本身不可或缺的「必然性」。

在今年的入圍作品中,普遍可以感受到漫畫家們透過各自的獨特觀點與敘事創意,處理對於「人類如何因應當下現實世界」的關注。圖為網漫《小屋人類圖鑑》(上)、《即使世界末日也要閃閃發光》(下)。圖片提供/CCC追漫台

另外,故事包含的元素愈多,愈容易予人厚重、分量感。元素較少的、單純的戀愛、傳統定義下的少年少女作品,如前述的《三女》、陳沛珛《愛過的廢物》、柯宥希《有何不可5》、楊基政《請聽我的聲音!! 3》、黃踹/食夢蟹《永夜山2》等,就容易成為遺珠。

值得一提的是,文化部今年推出「下一本作品」獎勵,「新人獎」、「年度漫畫獎」及「金漫大獎」獎項得主,皆可申請60萬元以接續創作下一部作品,相當於輔導金快速通關門票,加上為高中職學生設立的「青漫獎」,顯示政府催生優秀作品甚至系列續作的決心與急切。看來在創作不可或缺的資金面,文化部已為臺漫發展起飛的下一步,鋪設跑道了。●

本文轉載自國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「漫言堂》新人成群結隊而來 vs. 回應當代、商業IP化的多元嘗試 」。

情緒大飯店

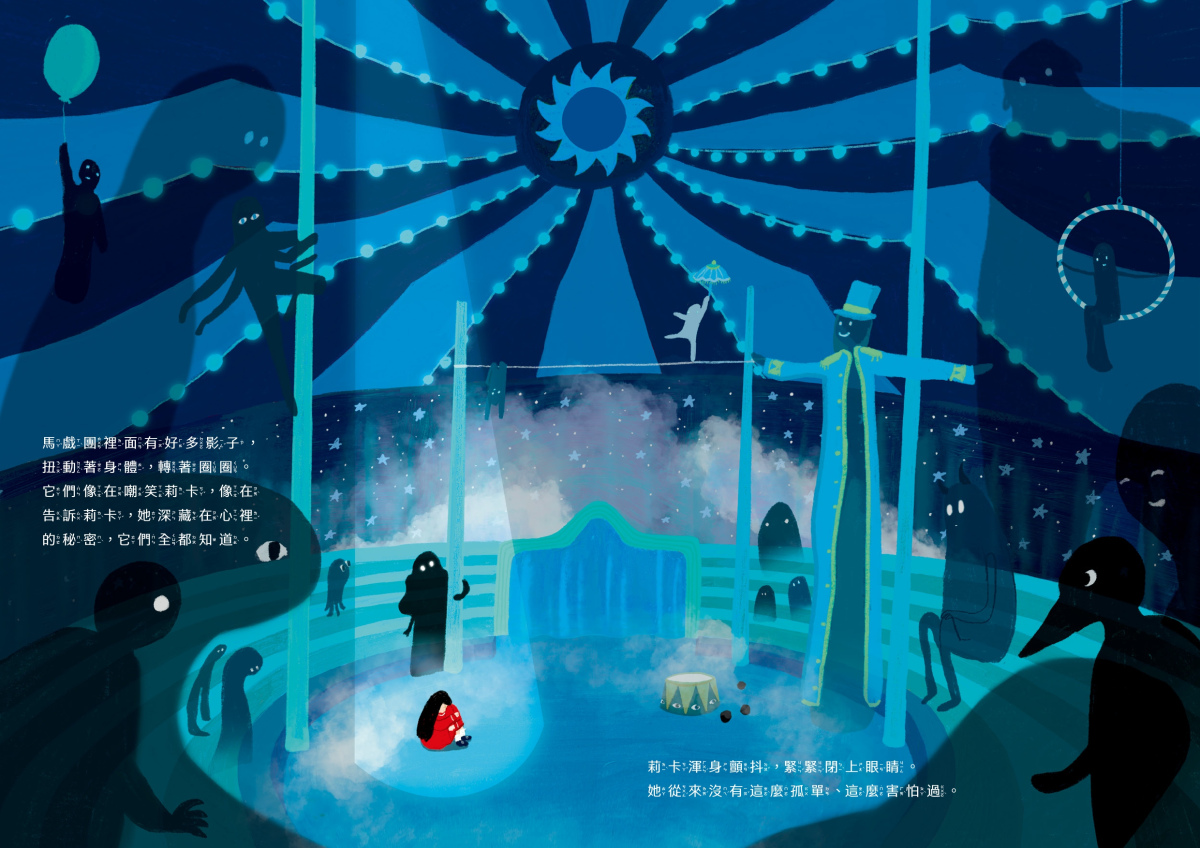

情緒大飯店 影子馬戲團

影子馬戲團

漫射計畫》新人成群結隊而來 vs. 回應當代、商業IP化的多元嘗試 第16屆金漫獎入圍作品觀察報告

➤多樣嘗試,無限自由

一年一度的金漫獎即將於10月下旬盛大揭曉,日前開榜公告入圍作品同時,即先宣布將「特別貢獻獎」頒給黃健和總編輯,在他離開耕耘多年的大辣,展開個人新事業版圖此際,該獎項頒到他手中,不僅是臺漫界尊崇他過往的貢獻,也是對他未來的祝福。

跨域應用方面,成功的本土多角兒童IP之一《阿甯咕》系列,漫畫就曾入圍金漫獎,劇場成績也有聲有色,深受歡迎。今年由夢田以改編自漫畫、曾獲金鐘獎肯定的動畫影集叩關,同時,製作中的續集也引領著IP再升級計畫,不曾停下腳步。

去年得獎的盧卡斯為網路漫畫平台MOJOIN《MOJOIN看你聽的音樂專案》完成其中的《愛的B面》計畫,將「理想混蛋」樂團的三首歌曲繪製成劇情漫畫,並製成動態圖像版MV,以男男、女女、男女的三種視角,呈現愛情共通的惆悵與錯過。此外,在《愛的B面》中,也收錄了網路小說家晨羽與理想混蛋合作的作品。《愛的A面》計畫陣容則是「芒果醬」攜手小說家李柏青,和漫畫家左久樂、虎練斗。

音響、旋律、節奏對位構圖、線條、色彩,森森與兩位音樂人合作的《夢遊 Play In A Dream》是電子音樂與漫畫圖像的精彩實驗對話,也是唯有小誌形式才能實現的藝術創作。

三種出發點、面向與呈現型態截然不同的應用,訴說了臺漫當前跨域的嘗試與空間,多樣自由。

➤漫畫家種子幕後推手成果萌芽

今年入圍名單中最掀起話題的,無疑是新人獎入圍名單,激烈堪比生死鬥,有「怪物新人」、「死亡之組」之稱。三部入圍作的風格、表現方式截然不同,各有擁護者,為臺漫界帶來一波討論熱潮。

軟科幻《九號天鵝》六牧描繪複製人、機器人保姆、人類登上太空等,探討人類的獨立主體性、自由意志、自我同一性,甚至存有等議題。舉重若輕,溫柔細膩,散發雅緻的哀愁氣息。

以網路頁漫闖關的卓芭子,在《即使世界末日也要閃閃發光》中選擇時下熱門的殭屍題材,混合偶像粉絲、網路直播等文化,玩弄各個看似風馬牛不相及的元素,極盡諷刺之能事。畫面安排與節奏掌控力也十分大氣,讀來笑中帶淚。

藥島浸淫圖像創作多年,首次涉足漫畫繪製《器官拼圖》,以超精細的「刻」畫展開神祕的心象風景。圍繞著器官、肢體,探索人類的意識、情感,邀請觀者進行微觀同時也宏觀的冒險,是近年來繼周見信、吳識鴻等人後,喜見由其他視覺媒介領域投身漫畫繪製的「跨界新星」。

三位超強新人(加上另一位年度漫畫獎入圍者嗶哩bili)皆出自「CCC追漫台」的孵育,足見「CCC」(原為中研院漫畫期刊「Creative Comic Collection創作集」,現為文策院網路平臺「CCC追漫台」)已華麗轉身。CCC在文策院接手扶持後,將中研院時期起文史轉譯漫畫製程的經驗轉化擴充,操作各式題材及面向產業的新人培育,交出的作品透露編輯與作者攜手商業出道的緊密連結。連同BL網遊條漫《16647》在市場面的成功,「CCC」表達向業界廣泛「輸出」強大即戰力的誠意與能力。

另一方面,MOJOIN調整步調後,在IP的異領域拓展,及企畫、打造商業作品方面,也交出不錯的成績單。

➤新人大放異彩

與新人獎入圍者相比,年度漫畫獎區的新人也毫不遜色,包含兩邊同時入圍的卓芭子,15部入圍中,新人(新進單位)幾占半數:

ijlii繪製由賴惟智(《成為奪心魔之必要》作者)編劇的本格推理頁漫《台灣疑案錄1》,故事設計與人物表情皆精彩。

南南日繪製「好旅文創」原作《Mararum:山間料理人》,是日治下原住民與在臺日人以餐點牽起溫馨情誼的文史題材。

跟藥島相同,甫問世就以強烈風格與超細緻畫工引發討論的NANO HERO《Toby King 托比王1:We share the same sun.》,是散發歐漫香氣的政治諷刺佳作。

嗶哩bili的《小屋人類圖鑑》以冷調自制、精心設計的構圖,改編新銳作家寺尾哲也小說作品,將現代生活中人類荒誕的自我物化、異化,繪製成驚悚的警世之詩。

金勻與「創造方」合作的Cyber-Punk戰爭條漫《改革者Reformer》呈現近未來戰爭背景與緊湊的分格節奏,畫面令人遙想東西方相關經典,藉由虛擬加州影射現實國際情勢,貼近而警世。

金鼠是受矚目的條漫新星,中世紀奇幻條漫《灰燼花園》是GL商業作,運鏡靈活敘事明快,在寬幅與分鏡方向都受限之下,畫出流暢富張力的打鬥、情感畫面。

➤臺漫進入上升期的見證

新人來勢洶洶,前輩自也不遑多讓。

《潮浪群雄3:那些做電影的人》小莊終於以三本全彩漫畫,記錄臺灣新浪潮電影人在威權背景下追求自由與藝術的史詩,將真實事件化為精彩漫畫場景,最後以《悲情城市》奪獎作結,震撼人心。

小島《獅子藏匿的書屋》首集即奪得金漫大獎(2021年),到今年第4集完結篇可見分鏡精益求精。為了最難的收尾,處處是用心用力的痕跡。

鐵柱繼《金甲玫瑰》推出新作《月娘咬耳 lunar bite 1》,依然以女性為冒險主角,規模更顯恢弘瑰麗,徐徐展開,令人期待。

笳彧H.Chia漫畫,食夢蟹、阿誓編劇的《南機場生存指南》是近年流行的非虛構創作,取自南機場方荷生里長深耕事蹟,較前作《咖啡香》更加活潑流暢。

狼七近年也是金漫常客,有報名就入圍,《黎明前的回聲》以男孩間的青春情誼挑戰兒少藥癮的公益性主題,再次證明她揉合各式題材,並自在駕馭的純熟功力。

丁柏晏《地下街的透明少女 01》延續前作《2073年的電子玩具》,以風格獨特的畫面,詰問虛擬與真實、當下與記憶間的模糊曖昧地帶。

羅寶漫畫、桑原編劇的《引路人 1~8》將條漫編為頁漫入圍,包括延伸跨域的嘗試在內,頗有臺版《與神同行》的IP化架勢與潛力。

每日青菜《DAY OFF》系列已在在證明臺灣BL漫畫的品質與賣座實力。第二季再升級,以兩本單行本篇幅細細營造完整劇情,在關懷單親中年男性面對第二春的恐懼與渴望上,尤為精彩動人。

綜觀今年的入圍名單,在個人出版領域,僅有已具豐富商業出版經驗的鐵柱推出的獨立作品,沒有個體戶新人。搭配上跨界人才,以及商業新星大爆量,反映臺漫開始進入上升期,市場膨脹,商業平臺/出版社,積極挖掘新血即戰力,以期撐起產能。

➤獎項有可能配合閱讀媒介現況調整思考?

過去數年也曾出現超強新人闖關即獲大獎的例子,如今年推出完結篇再次入圍的小島、《海倫娜與大野狼先生》的布里斯等。金漫獎基於名額有限、不讓名單重複性太高等考量,像這類「新人裝不下、滿出來」、「新人獎入圍即死亡之組」、「新人得大獎,誰才是最強新人?」的現象只會愈來愈多。

延續過往在不分類中求取最大公約數的前提,相較於過往兩年,今年金漫獎偏好的比重似乎又回到圖像和畫面本身的藝術性、表現力、張力;於是,分鏡能夠橫向開展、跨頁、多方向運用的頁漫,較容易給予觀者華麗、炫技的視覺感受。一般對於條漫的認知,也還停留在知名韓國條漫IP呈現的「不用畫得很精細好看,但故事要很精彩」印象。

筆者在前屆金漫獎觀察撰文及過往的評審團感想裡都有提到,依照現行評選的框架,愈適應時下細碎化、片段化閱讀的作品,如條漫及新型態網路漫畫(如日下棗《三個不結婚的女人》),便較難脫穎而出。《引路人》、《DAY OFF》原為條漫,入圍的是裁剪重組成頁漫出版實體書的版本,但它們的條漫版其實也非常精彩;條漫唯二闖關成功的《改革者》憑藉近未來戰爭背景與緊湊的分格、《灰燼花園》則透過高超的直向鏡頭構圖調度能力,才得以與頁漫一較高下。

條漫與頁漫的語言本就不同,條漫市場日漸壯大,可能開始需要屬於自己的一片戰場。亦期盼金漫獎日後在規則面上,思索如何因應臺漫當前的階段性現況。

➤從過去拉回當下的目光

臺漫此前文史題材較興盛,給一般大眾的印象,也是本土主題作品較為突出,甚至形成此類作品易獲青睞的錯覺。其實,10年來創作者常受過去被掩蓋、被遺忘的本土記憶(如日治、清領、白恐)所吸引,是因為它們既本土又陌生,搭配上奇幻元素,較易予人「日常的魔幻感」,同時呼應「愈在地愈全球化」的風潮,也是日、韓市場偏愛的方向。如《引路人》以臺灣民俗為背景,包裝善惡生死等人類共通議題,就是嘗試掌握韓式影視IP打造邏輯的不錯開端。

然而或許是供需已漸飽和,創作者追求新疆域,想要將本土元素濃厚的作品推薦給不特定大眾,甚至文化全然相異的外國讀者,門檻也更高。

今年在選題方面出現鐘擺效應:總計新人獎與年度漫畫獎17部入圍作品,就有4部(《月娘咬耳》、《九號天鵝》、《地下街的透明少女》、《改革者》)以科幻為主題元素,藉幻想的近未來,思索人類當前共同處境。加上《黎明前的回聲》、《獅子藏匿的書屋》(原生家庭創傷、青少年問題),《小屋人類圖鑑》(人我關係),《即使世界末日也要閃閃發光》(網路次文化),《托比王》(政治)等,可見到臺灣創作者逐漸將視角從鑑古推今,詰問「我是誰」、「我從何處來」,拓展向直接處理當代普世性議題:「人類如何因應當下現實世界」,如高科技、網路、AI等帶來的環境巨變,虛擬/真實,孤獨/集體,溝通/隔絕,認同/自我意識,政治/無秩序等。

而從出版的角度來說,作品的地域色彩愈淡,愈容易克服文化門檻,與歐洲、美洲乃至世界閱讀市場接軌。

臺漫在性別相關議題方面近幾年表現十分出色,BL已是票房靈丹,GL也被視為下一波流行熱潮。《DAY OFF》與《灰燼花園》意味著BL/GL元素成功進入一般市場,與其他主題自然共存,不再是要被特別提出標榜、強調的標籤,甚至成為故事本身不可或缺的「必然性」。

另外,故事包含的元素愈多,愈容易予人厚重、分量感。元素較少的、單純的戀愛、傳統定義下的少年少女作品,如前述的《三女》、陳沛珛《愛過的廢物》、柯宥希《有何不可5》、楊基政《請聽我的聲音!! 3》、黃踹/食夢蟹《永夜山2》等,就容易成為遺珠。

值得一提的是,文化部今年推出「下一本作品」獎勵,「新人獎」、「年度漫畫獎」及「金漫大獎」獎項得主,皆可申請60萬元以接續創作下一部作品,相當於輔導金快速通關門票,加上為高中職學生設立的「青漫獎」,顯示政府催生優秀作品甚至系列續作的決心與急切。看來在創作不可或缺的資金面,文化部已為臺漫發展起飛的下一步,鋪設跑道了。●

本文轉載自國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「漫言堂》新人成群結隊而來 vs. 回應當代、商業IP化的多元嘗試」。

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

2025金漫國際大師班

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量