東亞書房》書籍《曾有名為琉球的國家》記錄沖繩數百年輝煌歷史,及其他藝文短訊

【業界新聞】

- 傳達沖繩歷史足跡的書籍《曾有名為琉球的國家》,將在下個月初由日本福音館書店整理出版。擁有數百年悠長歷史、並在2000年被聯合國列為世界遺產的琉球王國首里城,去年10月31日因一場不明的大規模火災付之一炬,正殿、北殿、南殿等6棟建築,以及為數眾多的文化財產,皆消失於大火當中。《曾有名為琉球的國家》記錄15到19世紀琉球王國的輝煌,並收錄由攝影師富山義則所拍攝的沖繩美麗影像、漫畫家一之關圭的插畫,以及沖繩浦添市立圖書館館長上里隆史的詳細解說。

漫畫家一之關圭為書籍《曾有名為琉球的國家》繪製插畫(取自漫棚通信ブログ版)

- 日本編劇、男演員兼電影導演松居大悟跨足文學圈,小說處女作《再會家族》(講談社)預定將於今年5月刊行。現年34歲的松居活躍於影視圈超過10年,曾執導漫改劇《男子高中生的日常》、《安曇春子行蹤不明》、《你因你是你》等電影及多部電視劇,並出演《真夏的方程式》、《晝顏》等知名影視作品。《再會家族》一書,從自我意識炸裂的主角竹田武志的視角,觀看營運不良的劇團、僅餘3個月生命的討人厭父親、逐漸不同以往的戀人,以及處在日漸變化環境中的自己與「家族」。

松居提到,對於過去總是習慣團隊合作的自身而言,寫作這種由一個人獨立完成的事情,總讓人感受到某種恐懼。就算開始寫了,也總是馬上找藉口放棄。但在經歷了各式各樣別離的這一年,稍稍對人際產生了疲憊感,開始了一個人的小說寫作,並以此為契機省視至今尚未好好梳理的問題。他希望能將這部作品,獻給所有曾與家族共同生活的讀者。

- 累計發行超過1000萬冊的人氣輕小說《果然我的青春戀愛喜劇搞錯了》(小學館),連載9年後,終於在去(2019)年底邁向完結。作者渡航表示:「我覺得已經好好畫下了句點。」《果然我的青春戀愛喜劇搞錯了》是一部青春群像劇,以幽默同時又帶有寫實成分的手法,呈現沒朋友的青少年所經歷的痛苦和成長。渡航將現代青少年迴避深入社交和溝通、自我降低存在感,卻又感受到某種寂寞的世代氛圍,以輕小說的形式活靈活現地勾勒出來。他提到:「最初的目標僅僅是3萬部、5萬部左右,完全沒想過可以達到如今(海內外累積1000萬冊)的銷售數字。」

《果然我的青春戀愛喜劇搞錯了》完結作(左)

【得獎消息】

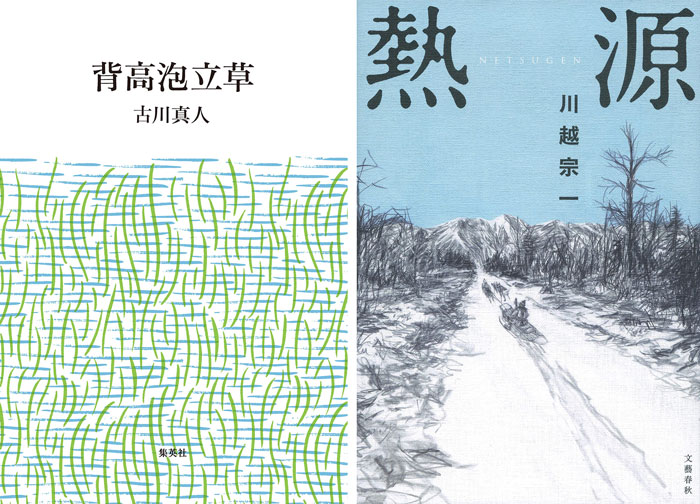

- 第162屆芥川獎及直木獎於本月中出爐,本屆芥川獎由古川真人的《背高泡立草》(集英社)奪下魁首,直木獎則由川越宗一的歷史小說《熱源》(文藝春秋)抱得。獲獎的兩人皆是大學文科中退生,在學術場域之外,分別以自身對於歷史、文化和土地的理解為切入點,譜寫出帶有社會反映或反思意義的精彩作品。

《背高泡立草》帶有古川真人一貫的風格,文字中摻雜濃厚的方言書寫,以奠基於九州島嶼的家族為故事核心,勾勒出島上江戶與現代的交錯記憶。主人翁大村奈美為了母親娘家吉川家的倉庫割草作業,與母親、伯母及堂姊妹一同自福岡來到長崎。吉川家所擁有的「老家」及「新家」,在祖母亡故之後,皆成了空屋。奈美在對話的過程中,自伯父及姨婆那裡,得知了兩幢房屋在二戰前後的故事,以及中國滿州的務工歷史。在時間的洪流中,捕鯨的漁夫、朝鮮的諸人、來自鹿兒島的少年在波濤中來去,共寫出島嶼的歷史。凝視著被荒草掩蓋的倉庫,奈美也彷彿窺見屬於吉川家的家族意識,以及房屋土地的時間之流。

川越宗一的《熱源》,則以樺太(庫頁島)為舞臺,描寫環繞著出身樺太、並奔赴南極探險的阿伊努族男性,以及波蘭人類文化學者二人的歷史故事。一個是被迫成為日本人、被剝奪自身土地和文化連結的阿伊努人,一個是在俄羅斯強硬的同化政策中遭受迫害的波蘭人,在嚴峻而人煙罕至的極寒之地,被時代翻弄得遍體鱗傷的人們,依舊為了活下去,而持續追逐著「熱」。《熱源》一書透過故鄉被剝奪的兩人的生涯,突顯出「文明」殘暴不講理的一面,並在樺太風土及阿伊努風俗的刻畫中,鮮明呈現出超越國家、民族與思想,人與人共生共存的頑強姿態。

【作家動態】

- 日本知名搞笑藝人、歌手兼電影導演北野武,首度挑戰歷史長篇小說書寫,於上個月底出版以信長和本能寺之變為主題的《首》(角川出版),再創人生新紀錄。被羽柴秀吉和千利休雇用,踏上捉拿叛黨及逃亡敵人之旅的曾呂利新左衛門,偶然抓到了反叛信長並從有岡城逃走的荒木村重。意識到被信長追擊的荒木項上人頭的價值,曾呂利便將他交由千利休託管。另一方面,丹波篠山的農民茂助,在目睹秀吉的軍勢後,為立戰功而混入雜兵之中。然而,意料之外的敵襲卻讓茂助的命運陷入風暴。一場將信長、秀吉、光秀、家康等人皆捲入的戰國盛宴,即將拉開序幕。

- 曾以《庫丘庫丘班》、《線蟲》、《臣女》等作榮獲多項文學獎的日本小說家吉村萬壹,上個月底將5年來於雜誌《季刊文科》上連載的作品集結成冊,出版哲學小說《事件》(鳥影社),以壓倒性的文字之力掀開日常世界的美麗表象。司空見慣的外在世界,總彷彿有哪裡不太尋常。人世間的謊言,一個一個悄然探頭。所謂人類,究竟是什麼呢?《事件》共收錄〈偽物〉、〈汙瀆〉、〈怪物〉等共13個篇章,圍繞著幻想與現實,以及大腦和文明的虛妄。

- 48歲出版《再見,德布西》後才以小說家身分進入文學圈、著有「御子柴禮司系列」、「刑事犬養隼人系列」及《希波克拉底的誓言》等單行本小說的中山七里,於本月初出版新作《騷亂的樂園》(朝日新聞出版),展開出道10周年連續刊行企畫第一期。

從琦玉縣鄉下到東京都內幼稚園赴任的神尾舞子,不只遭遇到因幼稚園數量不足而無法入學的「待機兒童」問題、噪音投訴、家長爭執等煩惱,更面臨了幼稚園內生物接連慘遭殺害的離奇案件。在持續惡化的事態中,舞子是否能從無法看見的魔鬼手中守護孩子們呢?

- 2018年以小說現代長篇新人獎得獎作品《Sweet My Home》初入文壇的口腔衛生師神津凜子,於本月初發行新作《媽媽》(講談社),再次帶來令人顫慄的「不愉快」懸疑作品。「我」是42歲的單親媽媽,在事故中失去伴侶後,得知自己已經懷孕,靠著自己一手將女兒小光拉拔長大。「我」將女兒寄放在育幼院,每天持續在超市製作熟食配菜,既沒有依靠,也沒有儲蓄,生活沒有一刻得閒。然而,看著小光的成長、小光的笑容、小光的溫暖,「我」便是幸福的,直到那一天到來。突然崩壞的平穩,謎樣男子犯下的綁架和監禁,以及恐怖和痛苦的最後,令人難以置信的絕望。全部,全部,都是一個人的錯。

- 2018年奪得第4屆林芙美子文學獎的作品《老虎理髪店自殺事件》,終於在今年1月中正式發行(朝日新聞出版)。作家小暮夕紀子以獨特的調性和諧謔筆法,勾勒出「老老看護」到「老老相殘」的終局。沉穩的妻子眼中浮現殺意的一瞬間,丈夫迅速地,想到妻子的死亡。「如此一來,彼此的老老照護便結束了。鬆了一口氣。是啊,鬆了一口氣呢。」《老虎》一書,將丈夫面對老邁妻子突如其來巨變的緊張感刻劃得淋漓盡致,獲得林芙美子文學獎評審委員井上荒野、角田光代、川上未映子等人的一致好評。川上評述:「本作將舞台設定、人物造型、小道具、風景描寫等一個個構成小說的要素妥當配置、充分發揮,成就這部精采故事。」

- 著有《一瞬之光》、《不可或缺的人》等作,父親和雙胞胎弟弟皆為小說家的知名文學獎作家白石一文,於本月底出版自傳式作品《沒有你們就寫不出小說》(新潮社),展現鬼才般的睿智。所屬出版社的上司、同僚、同是直木獎小說家的父親、負責自己作品的出版編輯,以及最深愛的妻子,白石反芻著至今從未明言的、與這些人的日常相處,並向自身探問,自己是為了書寫,才與他們一路走來嗎?與妻子的種種,又對他的生命和情感,造成什麼樣的影響?透過這本自傳小說,白石呈現出作家幽玄深奧的境界,以及思想的高點。

左起:《老虎理髪店自殺事件》、《沒有你們就寫不出小說》、《貴社的輕浮男》日文版書封

- 曾寫下《海仙人》、《逃亡大胡鬧》、《在海上等你》等作的文學獎小說家絲山秋子,於本月底出版最新作《貴社的輕浮男》(講談社)。「輕浮男」這種生物,真的是不管在哪裡,都有一定機率存在呢。在公司裡被大家偷偷暱稱為輕浮男的三芳部長,透過他周圍的人對他的評價,彷彿能窺見這個世界與我們的某種「現實」。輕浮男到底為什麼這麼隨處可見,又為什麼這麼讓人又愛又恨呢?絲山將這本新世紀的「上班族」小說,獻給所有在職場上打滾的社會人。●

OB短評》#227 凝鍊愛憎的極品好書懶人包

●跳水的小人

黃寶蓮著,印刻出版,300元

推薦原因: 文

11則短篇,寫的依然是作者鍾情的癡男怨女,儘管身經百戰,愛還是要愛,風月過招,點到為止,不再糾結黏膩,也不大需要虛以委蛇的文學機關。求不得,怨憎會,愛別離,悉入無為禪境,這真是冬夜威士忌的下酒料了。【內容簡介➤】

●思慕的城

陳家毅著,聯合文學出版,390元

推薦原因: 樂

或許因作者出身新加坡,分外關注地緣文化相近的東亞世界,敘寫日本、台灣、港澳、新加坡、曼谷、金邊等東北亞至東南亞的城市,串起一條風土文化鏈。以西方建築學養略帶距離觀察,混融東亞在地觀點,流露對心儀城市的微微思慕。

作者以新加坡視角的城市文化觀察,與台灣熟悉的日本與歐美視角有微妙的差距,對於台灣及東亞各國的建築與空間文化,本書提供了另類的觀察。【內容簡介➤】

●告訴我他是誰

Just Tell Me Who It Was

約翰.齊佛(John Cheever)著,余國芳譯,木馬文化,380元

推薦原因: 文

以為女人是傲骨賢妻,結果是絕望主婦;以為男人是有頭有臉的霸道總裁,內心卻藏著怯懦的小男孩。齊佛寫美國60、70年代的郊區生活,描述中產階級體面外表下,內在不斷蔓生棘刺。相較於其他短篇名家如歐康諾(Flannery O'connor)的怪誕陰鬱,或卡佛(Raymond Carver)的荒謬靈韻,齊佛最為「正常」,故事也更像身邊發生的日常瑣事,平凡而難以忽略。【內容簡介➤】

●回家之路

Homegoing

雅阿.吉亞西(Yaa Gyasi)著,李靜宜譯,春天出版,380元

推薦原因: 文 樂 獨

美國黑人文學的又一力作,本書將歷史溯源拉回到非洲,故事在殖民與蓄奴之間開展。以女性觀點看待迦納近代被殖民的歷史,一條線寫留在母國與殖民者抗爭的人民,一條線寫被販賣至美國成為黑奴。在桎梏與貧窮中掙扎的家族史,優美修辭與血腥現實對照強烈,新人作家一出手便是壯麗史詩,後勢看漲。【內容簡介➤】

●李香蘭與原節子

李香蘭と原節子

四方田犬彥著,詹慕如譯,黑眼睛文化,460元

推薦原因: 知 樂

本書介紹了兩位日本戰期到戰後的代表性演員,提供了犀利觀點的歷史考察,特別是戰後作為小津安二郎看板女主角的原節子,在戰前與帝國宣傳體制的種種事蹟,值得再三玩味。對於日本電影史感興趣的讀者,本書是不容錯過的精彩作品。【內容簡介➤】

●從科學月刊、保釣到左翼運動

林孝信的實踐之路

王智明、吳永毅、李淑珍、林正慧、林嘉黎、林麗雲、陳光興、陳宜中、陳美霞、陳瑞樺、劉源俊、歐素瑛、錢永祥、鍾秀梅、蘇淑芬著,聯經出版,480元

推薦原因: 益

作為保釣、社區大學以及科學啟蒙的代表人物,林孝信是當代台灣社會思想文化景觀中不可忽視的人物,本書提供了理解林孝信的許多重要面向。【內容簡介➤】

●為什麼要佔領街頭?

從太陽花、雨傘,到反送中運動

何明修著,左岸文化,420元

推薦原因: 知 議 獨 益

本書的寫作從台灣太陽花運動開始醞釀,歷經香港佔中以及反送中的運動,在香港成為全球焦點的此刻出版,可說是最為「著時」的作品。雖然處理的是當下發生的現象,但本書提供的思想深度以及歷史源流,有著非常紮實的分析。原書雖為英文學術作品,改寫相當成功,作為一般讀物也毫不遜色。【內容簡介➤】

●藻的秘密

誰讓氧氣出現?誰在海邊下毒?誰緩解了飢荒?從生物學、飲食文化、新興工業到環保議題,揭開藻類對人類的影響、傷害與拯救

Slime: How Algae Created Us, Plague Us, and Just Might Save Us

茹絲.卡辛吉(Ruth Kassinger)著,鄧子衿譯,臉譜出版,420元

推薦原因: 知 樂

近年來,科學書寫已走出傳統啟蒙式的敘事,轉而將自然連結社會的多元複雜面向完整呈現,本書提供了對藻類全面且豐富的介紹。【內容簡介➤】

●虛實妖怪百物語:序/破/急

京極夏彥著,林哲逸譯,台灣角川出版,420元

推薦原因: 樂

這回京極夏彥真是寫嗨了,古今妖魔傾巢而出。政府下令驅魔,實則遂行恐怖統治,一時人人自危,妖怪作家們首當其衝,一場正邪曖昧的大亂鬥就此揭開序幕,水木茂、荒俣宏和作者本人都被捲進了小說黑洞,頗有妖界嘉年華的味道。假作真時真亦假,無為有處有還無,本套三連作是巔峰之後的寫意潑墨,京粉必讀。【《虛實妖怪百物語:序》內容簡介➤】【《虛實妖怪百物語:破》內容簡介➤】【《虛實妖怪百物語:急》內容簡介➤】

●愛麗絲幻遊奇境

Alice in wonderland

圖文:蘇西.李(Suzy Lee),宋珮譯,大塊文化,450元

推薦原因: 設 文 樂 獨

運用素描、渲染與拼貼等手法,重新演繹《愛麗絲幻遊奇境》經典。作者安排壁爐為舞台,上演女孩追逐白兔奇詭又迷人的夢境,其間壁爐放大為真實人生的舞台,最後又回返作者家裡的壁爐,巧妙呼應了原典裡物體尺寸不斷變化的幻覺,而壁爐與舞台外框如電影銀幕般框取出現實,也模糊了虛實界線,是充滿哲思與電影感的超強圖文書。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

閱讀通信 vol.371》我有故事,你有真心嗎?

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量