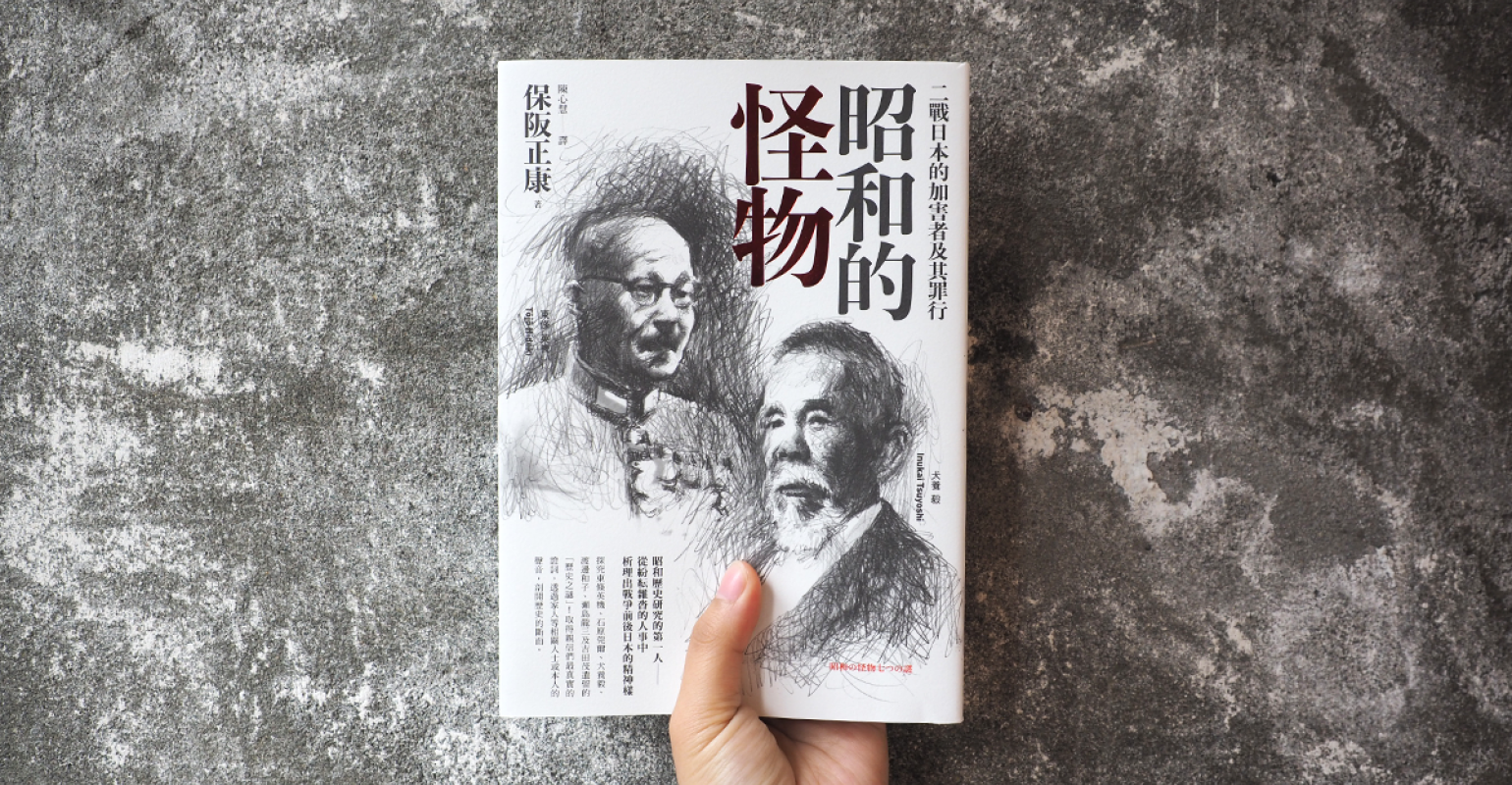

書評》鼓勵日本走向戰爭的關鍵人物:讀保阪正康《昭和的怪物》

一般對昭和史的分類,大致為戰前和戰後。戰前昭和史最受歡迎的主題,是日本如何走上戰爭之路;戰後昭和史部分,則是如何從敗戰的氣氛中復甦。昭和日本邁向戰爭,普遍的認知是因為軍隊權力擴張,官僚和政治人物的影響力弱化,最後軍隊壓著國家走上戰爭之路。

這個說法在當代歷史研究中,遭遇不少挑戰。尤其政府系統內的派系糾紛,無論是海軍與陸軍的爭執,或者是陸軍內部「皇道派」、「統制派」的論戰,以及官僚內部親英美派及反英美派之間的緊張關係,甚至天皇對戰爭的態度和責任究竟為何,都讓當代昭和史「如何走向戰爭」的研究更加豐富多元。

昭和史專家保阪正康的《昭和的怪物》一書,讀來彷彿拾得昭和史上的吉光片羽。保阪設定了七個獨立的問題,分別描述六位昭和史上的人物。這七個問題分別是:

.東條英機怕的是什麼?

.石原莞爾是否知道東條暗殺計畫

.石原莞爾的最終站爭論到底是什麼?

.犬養毅是否看穿襲擊的黑影?

.渡邊和子至死都無法寬恕的人是誰?

.瀨島瀧三如何竄改史實?

.吉田茂為何堅持護憲?

這本書易讀,但是不容易讀懂。易讀之處在於行文簡單,只要對昭和史略有認識,幾乎都知道這些關鍵人物是誰。東條英機、犬養毅、吉田茂都當過首相;「天才軍人」石原莞爾是滿洲事變的始作俑者,也是東條的死對頭。比較不知名的渡邊和子,是二二六事件當中犧牲的陸軍教育總監渡邊錠太郎的女兒,瀨島瀧三則是活躍於中曾根康弘內閣時代的前大本營參謀。

不容易讀懂之處,則在於七個問題各自獨立,六位人物的排序也沒什麼規則。讀來就像七篇《文藝春秋》的深度長文,感覺有點連結,卻又不是那麼容易找出前因後果。不過這就是人們對歷史的認識,部分片段、又部分連續,人物彼此之間似乎有些關聯,所謂吉光片羽是也。

▉人物的抉擇,決定歷史的走向

描述歷史的作者,當然也可以用全知者的鳥瞰型態,撰寫出「時代精神」的意義,像是甫過世的谷口治郎和關川夏央合作的《少爺的時代》一系列明治時代漫畫,或者是最近也很熱門的德國作家伊里斯(Florian Illies)的《1913意猶未盡的黃金時代》。但保阪正康沒有這樣做,他採取密集訪談、堆疊問題的方式,拼湊出決定昭和戰爭的幾幅圖像,讓讀者透過閱讀的過程,反思這些人物所面臨的選擇難題。

最讓人印象深刻的當然是東條英機。這位被認為一心求戰,在史冊上被描述得十惡不赦的總理大臣,組閣的「大命降下」時被交付的任務,其實是阻止戰爭。對他來說,「和」是自上而下的命令交付,「戰」則是由下而上的情緒累積。東條的立場在和戰之間擺盪,猶豫不決。

當然,東條身為帝國首相,他心裡很清楚,只要國家一日有戰爭危機,政府領導備戰就是必要責任。只是這位盡忠職守、認真負責的人物,所有的決定都只是在忽大忽小的海波浪之中掙扎,脫不出時代的侷限,最終他僅能順應情勢,把國家引導上戰爭的路。辜負了天皇的期待,東條唯有在家中暗自哭泣。

很多人批評東條只是個上兵,這樣的批評似乎沒有錯。他的故事令人想起豐臣秀吉、德川家康所處的戰國後期,大名們喜愛的從來不是武功高強、人品高潔的劍士;而是能夠在戰場上指揮若定、出奇制勝的軍師和大將。也因此宮本武藏總是悶悶不樂,因為就算武功再高、對哲學的領悟力再強,這位劍聖居然無法在戰爭的時代出頭。東條面對的,就是類似的處境。

東條的死對頭石原莞爾恰好和他是不同的典型。他是一個戰略家,發動滿洲事變,戰出了對蘇聯的隔離區,卻對日本將滿洲國當作殖民傀儡政權感到不滿。在石原心中,帝國主義的世界裡,東洋和西洋之間終須一戰,這個想法和當代杭廷頓的「文明衝突」其實很類似。石原認為只有日支聯手,才能夠讓東洋世界團結壯大。

在對中戰爭如摧枯拉朽般勝利的年代裡,石原友中的思想確實很異端。他和「統制派」的東條等人關係不睦眾人周知,問題是當「皇道派」找上他時,石原也無支持之意。這樣看來,石原似乎是個謎樣的人物,他甚至無法被歸類在陸軍內部的派系鬥爭當中。這樣的人在講求服從、階級分明的軍隊體制和戰爭時代裡,註定不可能出頭。

▉帶領昭和走向戰爭的關鍵事件

保阪接下來談的是犬養毅和渡邊錠太郎,或者是說,透過兩人的死亡,談決定昭和戰爭的幾起關鍵事件——「五一五」、「二二六」,以及「佐格爾間諜案」。這三起事件確實是公認帶領昭和史走向戰爭的重要原因。海陸兩軍在「五一五」和「二二六」兩起政變中,都採取同情造反官兵的態度,甚至透過法庭審判,讓參與政變的年輕士官兵表達理念,都造就了鼓勵戰爭的輿論。而在「佐格爾間諜案」中,對蘇聯的恐懼使得「大正民主」遺留下來的自由氣氛徹底消失。透過逮補、輿論攻擊等對犬養毅家族的人格摧毀行動,整個社會再也沒有反戰聲音。

這幾起案子,也涉及了政府、軍部內的政治鬥爭。皇道派軍人雖然被打壓,但軍國理念俱已傳達;統制派雖然死傷慘重,但政變的失敗讓他們掌握了絕對權力。真正失去力量的只有犬養毅這樣的民主派,以及像石原莞爾、渡邊錠太郎等在軍隊當中不屬於任何派閥的優秀人士。渡邊錠太郎的夫人曾經感嘆,還好渡邊已經過世,否則不想跟英美開戰,卻又被迫要上戰場,戰死便罷,如果最後是像許多優秀軍人般戰敗後遭到軍法審判,那真是莫名其妙。

渡邊夫人的說法,讓人想起東條的前任首相近衞文麿,他就是不想開戰卻變成開戰首相、想辦法阻止了戰爭最終被當作戰犯的典型。近衛優柔寡斷,經常當斷不斷的個性,造成了日本走上戰爭之路,這一點和東條那種認真努力、奉公守法、使命必達的「上等兵」個性,何其相似。

保阪似乎認為,這樣的人並不止存在政府高階。事實上在大本營的參謀幹部當中,類似的人物也在多不少。瀬島龍三就是一個好例子,有關瀨島的故事,除了《昭和的怪物》外,保阪也寫過《參謀的昭和史》,書中對當時活躍於鈴木善幸以及中曾根康弘內閣「第二臨調會」,促成國鐵等國營事業民營化、消費稅制定等重大改革方案的瀬島龍三的人格,有更完整的觀察跟描述。

不過,在《昭和的怪物》中,瀬島是個行事圓滑、但總屈服於壓力的參謀。外界經常都把山崎豐子《不毛地帶》中主人翁壹岐正的人生,說成以瀨島為故事原型所創作。保阪說山崎本人否認此事,他更發現,與其說是山崎在寫瀨島,不如說是瀬島在回憶中複製了壹崎正的故事。瀨島最大的爭議,在於他在大本營擔任參謀期間,壓下堀榮三等人懷疑「台海空戰」戰果的報告而未上達,導致整個雷伊泰海戰的戰略,都是在錯誤的情報下進行規劃。這個故事在堀榮三的《大本營參謀的情報戰紀》當中有描述。

事實上,這種情報由於不明原因而遭壓下的狀況,在戰爭後期非常普遍。半藤一利在《燃燒的海洋》之中也曾提到,雷伊泰海戰的失敗,其中一個原因是作為誘餌部隊的小澤艦隊情報,並未全數被主力栗田艦隊接收,造成栗田健男連續誤判。

保阪欲透過批評瀨島表達的時代氣氛,應該就是這種因為現實的壓力,而自行篩選情報,造成長官誤判的昭和官僚文化。從這個角度回想,東條英機的決策、犬養毅之死和民主派的凋零,在「五一五」和「二二六」兩次流血政變之後,政府息事寧人的態度,其實背後也充滿了這種昭和官僚「應作為而不作為」所導致的結果。

▉在最差與次差間擺盪的平凡之惡

《昭和的怪物》中提到的最後一個人是吉田茂,他因為親英美的關係,在戰爭中不受重用,每天躲在家裡讀書。他恨透了東條,因此暗中集結外務省反東條的力量想發動政變,結果被知道自己身陷危境的東條先發制人,鋃鐺入獄。沒想到這次入獄竟是吉田的勳章,同樣反對東條,近衞文麿成了戰犯,吉田卻得到美軍的肯定,這也是吉田始料未及的。

吉田當然是一位愛國者,戰後他為了重建日本,不僅採取親英美立場,也和占領軍保持相當良好的關係,甚至引起政敵鳩山一郎等人的批評,年輕的中曾根康弘曾指稱吉田茂根本就是占領軍的承包商,被吉田反譏為引發戰爭的「青年將校」。但吉田對占領軍的言聽計從,背後的意義就像他對GHQ的另類解釋,Go Home Quickly。

吉田有他現實的考量,也有一貫的戰略,他並不是像東條那樣,只是在現實的海浪中掙扎,走一步算一步;吉田有清楚的戰略,他要早日講和、盡快結束占領,讓日本走出戰敗陰影,他所做的一切手段,都指向這個最終目標。吉田所擁有的這個特質,正好是東條英機、瀨島瀧三這些昭和史的各階層代表性人物所沒有的。

我認為這就是保阪正康希望透過《昭和的怪物》一書,告訴戰後人們的事。現實中的考慮確實很重要,但永遠不能忘記所有的手段,背後必須要有目標。就算是馬基維利在《君王論》中提到的諸多計策,也都是為了某些目標而為之。但在現實中,人們常常自溺於手段運用的高妙,忘了最終的戰略是什麼。因此,所謂「平凡的邪惡」,也經常來自於奉公守法、認真努力的人們,因為它們總是屈服於日常最差、次差的二選一難題,而沒注意到自己其實每天、都向邪惡的光譜傾斜一點點。●

|

|

|

作者簡介:保阪正康(Hosaka Masayasu) |

OB短評》#225 持盈保泰的極品好書懶人包

●地震鳥

The Earthquake Bird

蘇珊娜.瓊斯(Susanna Jones)著,清揚譯,春光出版,350元

推薦原因: 樂

亞洲男性罕見地被性化(sexualized),但光滑肌膚下仍潛伏著西方對邪惡傅滿洲(Dr. Fu Manchu)的恐懼。本書懸念藏在異國大都會性冒險裡,不動聲色寫一吋吋情感的陷落,如絲綢裹藏匕首,佈局優雅而具殺傷力。【內容簡介➤】

●當我們說「愛」的時候

LGBT的親情與愛情,包容和接納

LGBTと家族のコトバ

LGBTER著,曾瀞玉、高詹燦譯,台灣東販出版,340元

推薦原因: 議 益

相較於台灣,日本的LGBT社群更受限於既定的性別角色。本書藉由訪問LGBT人士與其家人,讓性少數的艱難處境被看見,家庭的溫情訴求也模糊了所謂異常與正常間的楚河漢界,而最大的公約數就是愛。【內容簡介➤】

●成為一個新人

我們與精神疾病的距離

張子午著,衛城出版,380元

推薦原因: 知 益

本書為關於精神疾病報導的集結,試圖為精神病患發聲,滌清社會污名。雖然作者將精神醫學過度醫療化及病患本身的能動性等深層倫理議題,放入省思脈絡,但批判顯得過於急切。論述時而陷入我群與他者的二分法,時而企圖跳脫出來,勾牽出較為廣闊的生命哲學框架,或許為弱勢者代言仍需更加謹慎。【內容簡介➤】

●我恨流行,二十年。角頭20╳20

陳玠安、郭靜瑤、胡子平、翁嘉銘著,角頭文化,360元

推薦原因: 議 樂 獨 益

角頭音樂是千禧年台灣非主流音樂界的奇葩,培育出的音樂人日後也滋養了台灣流行音樂,成就了今日音樂類型的多元綻放。本書收錄20張專輯製作概念的訪談,以今日眼光來看,幾乎每張專輯都是美術、音樂與文案新鮮意念的結合。想看那些進入主流體系的音樂人尚未修飾的毛胚?想追溯那些影響深遠的專輯如何誕生?這本書完整地告訴讀者,角頭如何從恨流行,到創造流行。【內容簡介➤】

●樹懶的逆襲

當競爭成為事實,耍廢就是義務!

A Sloth’s Guide to Mindfulness

圖文:Ton Mak,鄭煥昇譯,時報出版,350元

推薦原因: 思 議 實 樂 獨 益

以可愛的樹懶,說持盈保泰的道理,幾分禪意揉合幾分道家哲學。【內容簡介➤】

●想像力的文法

分解想像力,把無從掌握的創意轉化為練習

Grammatica della Fantasia: Introduzione all’arte di inventare storie

羅大里(Gianni Rodari)著,倪安宇譯,網路與書出版,380元

推薦原因: 思 文 樂 獨

兒童文學大師教你如何將詞彙融為一地糖漿,運用想像力重新形塑黏合,提煉出全新的甜蜜滋味。雖是寫作教學,卻讓人讀得欲罷不能,是發想創意的絕佳示範。【內容簡介➤】

●尼采忘了他的傘

這些傘,撐出一個時代!那些你沒聽過的生活、文學、歷史、藝術中的傘

Brolliology: A History of the Umbrella in Life and Literature

瑪麗恩.蘭金(Marion Rankine)著,呂奕欣譯,木馬文化,360元

推薦原因: 知 樂

本書細數「傘」在歷史上的象徵意義及其變嬗。傘既隔絕出一小方個人空間,也是《金牌特務》裡英倫紳士藏於民間的武器之首,同時是防護也是武器,讀來趣味盎然。【內容簡介➤】

●超譯迷宮

世界經典迷宮探奇

The maze : a labyrinthine compendium

安格斯.西蘭(Angus Hyland)、坎卓垃.威爾森(Kendra Wilson)著,提保.伊罕(Thibaud Hérem)繪,柯松韻譯,天培文化,350元

推薦原因: 知 樂 獨

創作是迷宮,心靈是迷宮,或許人生本身即是迷宮。本書收錄世界各地實體迷宮與藍圖,詳解路徑設計的不同意義,展露出人類對蜿蜒曲繞地景的執迷。【內容簡介➤】

●牆的時代

國家之間的障礙如何改變我們的世界

Divided: Why We’re Living in an Age of Walls

提姆.馬歇爾(Tim Marshall)著,林添貴譯,遠足文化,380元

推薦原因: 知 批 議

在全球化的今日,「牆」卻日益成為尖銳的政治爭端。這本書羅列了思想概念上、物理實體上的牆,以及牆背後的複雜政治社會動態,相當值得一讀。【內容簡介➤】

●常識統計學

拆穿混淆的假設、揪出偏差的數據、識破扭曲的結論,耶魯大學最受歡迎的十八堂公開課

Standard Deviations: Flawed Assumptions, Tortured Data, and Other Ways to Lie with Statistics

蓋瑞.史密斯(Gary Smith)著,劉清山譯,日出出版,520元

推薦原因: 知 實 樂

數字會說話,當然也會說謊。除了商業或政治上許多似是而非的說法外,近年許多風行的社會科學、科普理論也是建立在有問題的統計基礎上。在大數據日益成為顯學的今天,對於統計可能的陷阱與警覺需要更多的關注,本書提供了一個深刻的檢討與反思,是個很好的開始。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

閱讀通信 vol.372》蹲點是I人用的,社交恐怖分子請用「佔點」

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量