10月繪本大師》記憶的消逝與重生:約克.米勒(Jörg Müller)的現代寓言

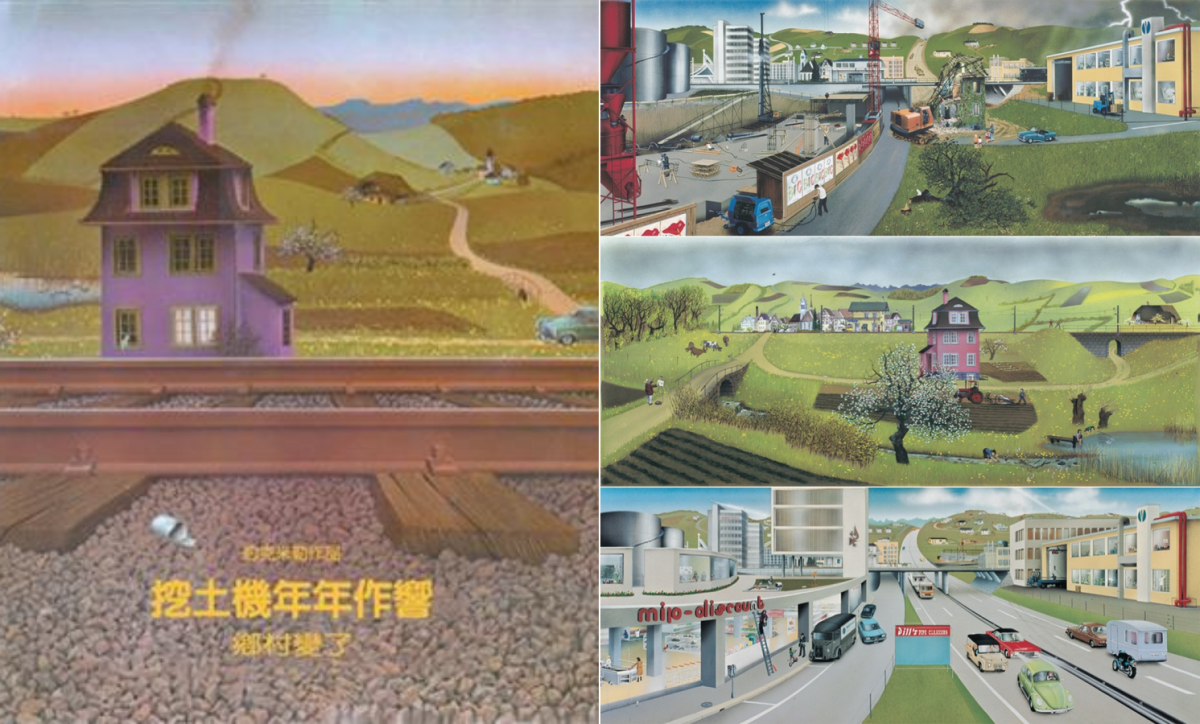

在新、舊世紀交替的2000年,《挖土機年年作響:鄉村變了》在台灣發行,這本由瑞士圖畫作家約克.米勒(Jörg Müller)創作的無字書,呈現對環境變遷深刻的觀察。令人耳目一新的版式,讓台灣讀者為之驚艷,當時贏得包括中國時報、聯合報等各種年度童書獎項。

其實這本書早在1973年就已在德國出版,但相較於西方城市化和工業化進程快速的腳步,相隔二十餘年後,中文版的現身絲毫不讓人覺得有時差。台灣也正面臨環境和生態的巨大變異,米勒作品沉靜而強大的力量,適時提醒我們對這塊土地的未來應有的思考和責任。

《挖土機年年作響:鄉村變了》書封及內頁(圖片來源:Amazon)

米勒於1942年10月11日出生在瑞士法語區的洛桑(Lausanne),6歲時和家人移居靠近蘇黎世的庫司那其(Kusnacht),度過了快樂的童年時光。1959年至1964年,先後進入蘇黎世和比爾(Biel/Bienne)的應用美術學院修習,取得繪圖設計文憑。畢業後他前往巴黎工作,曾經在廣告公司擔任平面設計師,也做舞台設計和繪製布景。

米勒不喜歡都會的繁華,1967年決定返回瑞士。多虧有父親的經濟支持,他才得以獨立工作者的身分創作不懈,並且將全副精力貫注於繪本讀物的設計,曾和身兼畫家和繪畫老師的Benedicht Fivian合作,創作出一系列的繪本。

《挖土機年年作響:鄉村變了》是米勒獨力創作的第一部作品,緣起於他的女兒莉莉安娜4歲時的提問:「爸爸,你小時後都玩什麼遊戲?」米勒認真回想自己的童年,檢視從小保存的畫作,一旦打開時光的寶盒,湧上心頭的不只是曾經玩過的遊戲,還有伴隨著成長的家園、樹木、溪流、蟲魚鳥獸……卻發現因為環境變了,那些昔日的遊戲已無法再玩。

米勒用7張跨越20年光陰的橫幅圖畫,來回應女兒的問題。他運用電影長鏡頭的手法,由同一個角度取景,四季遞嬗以每3年的間隔靜靜流轉。豐富的細節表現的不只是環境的改變,更是生活在其中的人們,生活方式已然發生了再也不能逆轉的變化。

客觀寫實、細膩近乎擬真的畫風,記錄的卻是無法回復的過往,記憶竟比現實更逼近真實。雖然米勒的作品關注環境問題,但他表示無意宣揚「回歸大自然」的理想,因為他自認為並非道德家也不是說謊者,他只想呈現一個真實的世界,引導讀者,尤其是孩子們,主動去思考環境的議題。

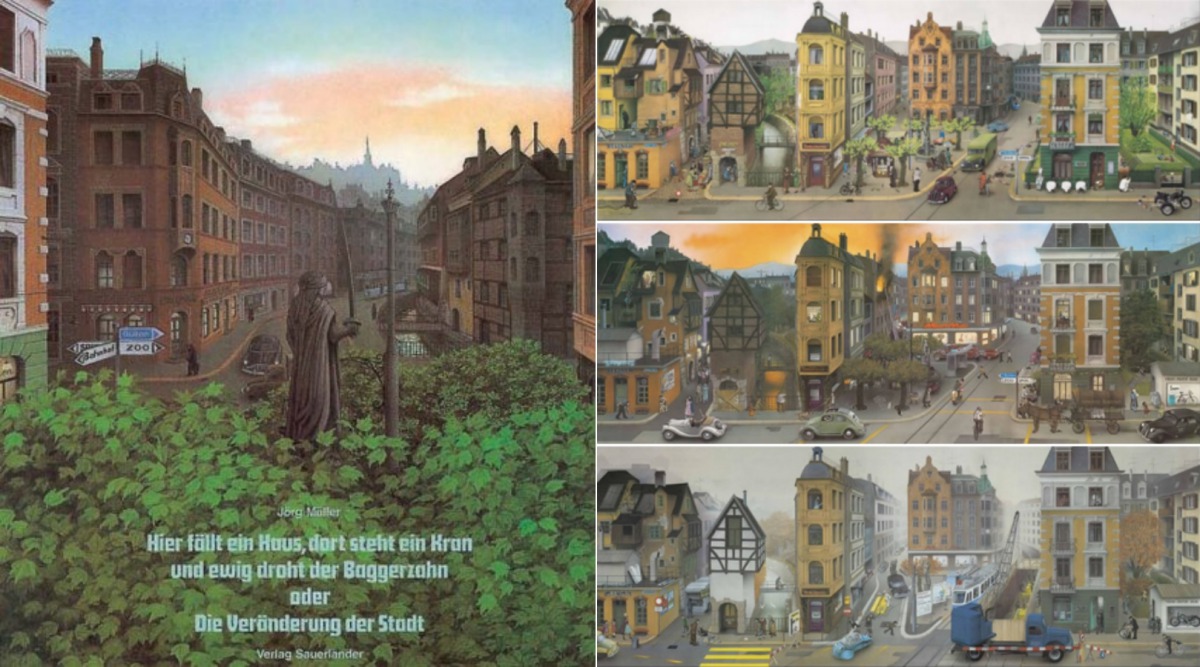

這本溫和卻充滿批判意味的作品出版後,出乎意料地獲得極高的評價和熱烈的迴響。於是米勒在1976年接續出版了《城市的改變》這本姊妹作,描繪日漸遭受破壞的城市景觀。

他找來大吊車,定點、定時俯視城市同一處的變化。如同書名的副題「開鑿機的牙齒一直等在那裡」,工業發展創造出來的機器怪獸,終於一天一天吞噬掉城市原有的歷史痕跡和集體記憶。這兩本書在當時造成相當大的震撼,啟發了無數人重新思索:人類文明帶來的究竟是建設還是破壞?

《城市的改變》書封及內頁(圖片來源:21cccc.com)

這樣深沉的思考,同樣表現在1976年起他和約克.史坦那(Jörg Steiner)密切合作的一系列作品中。史坦納1930年出生於瑞士比爾,曾接受過藥劑師職業培訓,後攻讀師範學校。20世紀50年代在一家青少年管教所的工作經歷,對他後來的創作產生了重要影響。他的作品蘊涵著存在主義哲學意味,對現代文明中人類的生存方式進行了深入的探究。是一位長期致力於小說、劇本寫作的作家,作品常發表於德國的文藝及戲劇界。

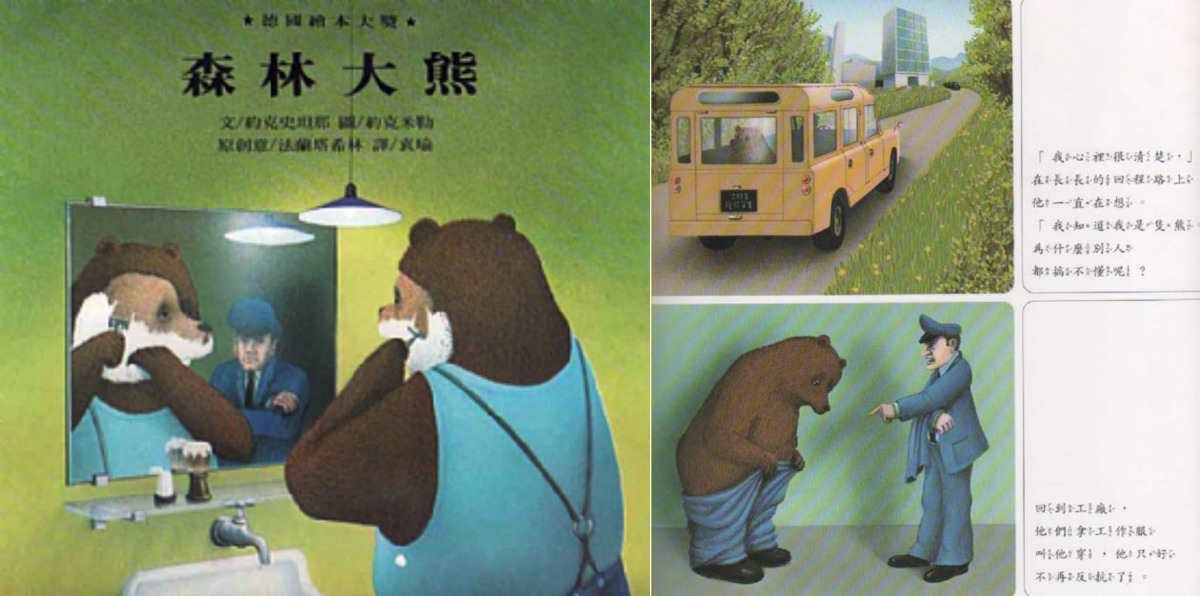

米勒曾說自己不擅長文字,所以喜歡做無字書的創作,但有了亦兄長、亦師友的史坦那文字搭配,讓兩人的作品有了更豐富的意涵。雙方合作的首部作品便是著名的《森林大熊》,這個故事最早的創意來自美國動畫家法蘭克.塔辛(Frank Tashlin)1946年出版的《The Bear That Wasn’t》,米勒先依此為德國的電視影片創作一系列插畫,然後再和史坦那合力創作成書。

《森林大熊》是動物版的南柯一夢,也是熊版的卡夫卡《蛻變》。一隻冬眠的大熊一覺醒來,赫然發現身處於如鐵幕的工廠,森林不見了,牠的身分也失去了。牠究竟是誰?是一個生產線上的工人?還是馬戲團的表演者?這個追尋自我的故事,荒謬到引人發噱,卻也讓人感到沉重心痛。作者在書頁的最後留下懸念,並未給出明確的答案,他們相信小讀者有能力去解讀和思索故事傳遞的訊息。

《森林大熊》書封及內頁(圖片來源:funbooks.com.tw)

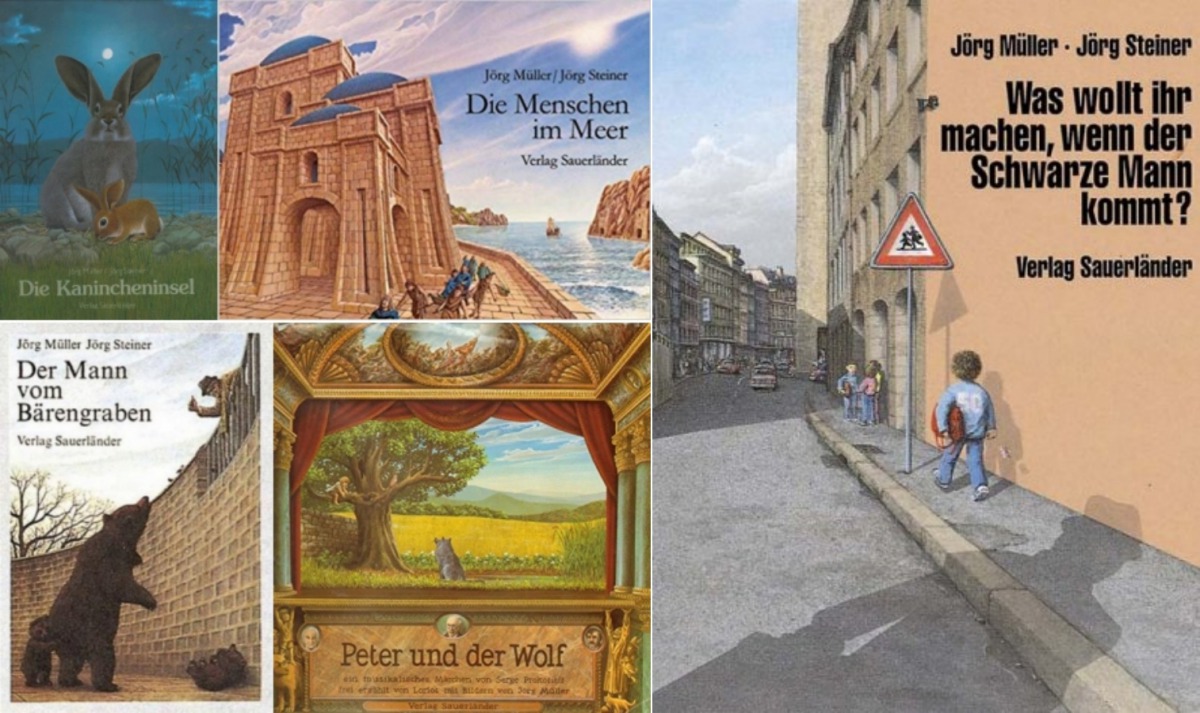

兩位同樣叫約克的圖、文作家,日後共同創作了許多膾炙人口的經典作品。1977年的《再見!小兔子》,探討人生選擇的兩難,兩隻展開大逃亡的兔子,分別選擇了自由或馴服、冒險或安逸,因而有了截然不同的命運。1981年的《太陽石》,描述兩座島嶼對自然的迥異態度所帶來的興衰和生滅。米勒善於利用電影運鏡的手法,一步步推動情節,不僅圖畫的行進充滿著音樂般的動感,也拓展了畫面的想像空間。

1987年的《熊園的老人》以瑞士首都伯恩為背景,交揉著城市的歷史和傳說,由一宗動物園的意外事件,關注社會中的弱勢和疏離者。1990年的《城市音樂家》,諧擬《格林童話》中「布萊梅的城市樂手」,4個出逃的動物主角,皆轉型為現代知名品牌的代言人,米勒在這本書中大膽使用螢光色,表現人類對娛樂無止境的慾望,和受媒體宰制產生的新神話。1999年的《黑影人》更是將現代社會中,人心的疏離和猜疑表現得淋漓盡致。

米勒年輕時,因為熱衷於懸絲傀儡戲,曾經想以操偶師為職業,1985年出版的《彼得與狼》一書,展現了他對劇場的熱情。由普羅高菲夫創作的兒童交響樂《彼得與狼》,是一部視覺化的音樂作品,米勒透過圖畫和音樂對話,圖像和音樂自然應和融合,產生「樂中有畫,見畫聞樂」的效果,對小讀者是特別的藝術欣賞經驗。

米勒的作品經常採用大開本、跨頁的版式,這可以充分表現他極為重視的故事細節,也可以使畫作呈現出強勢的說服力。他自認不是一個很厲害的美學插畫家,在進行新書創作之前,一定充分做足所有的準備功課:構思、研讀資料、請教專家、考據、製作模型、拍照紀錄……他的態度嚴謹且技法洗鍊精純,因應每本書的敘事風格,採取最適切的用色,讀者可以感受到他作品整體的力量。

約克.米勒歷年作品,上排左起《再見!小兔子》、《太陽石》;下排左起《熊園的老人》、《彼得與狼》;右:《黑影人》

兒童文學研究者約瑟妮.賽特琳(Josiane Cetlin)曾提到:「米勒作品中每樣東西都栩栩如生,但又遠比單純的寫實畫作更豐富動人。」就是這股超越技法的沉穩力量,才得以跨越文化差異的界線,關照人類共同面對的議題。1994年米勒獲得國際安徒生兒童文學獎的肯定,因為他的作品除了蘊含層次豐富的想像空間,同時也投射出藝術家深思熟慮的視野和良知。

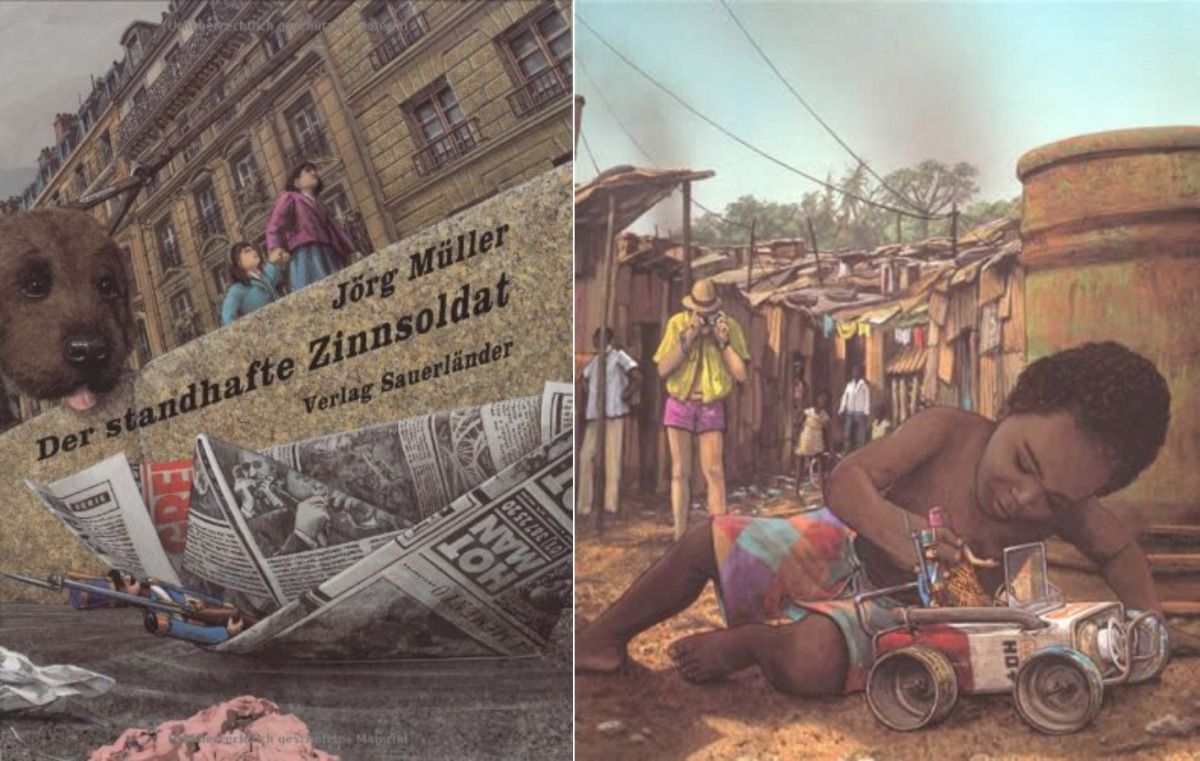

因為獲得安徒生獎的機緣,米勒在1996年出版了《發現小錫兵》,原想藉安徒生於1838年所寫的〈堅定的錫兵〉為原型,描寫不同年代的孩子們玩具的改變,但無字、強烈的圖像張力,和充滿諷刺的暗示,卻為這個故事賦予了當代的新義,呈現出資本主義社會過度的資源浪費,和對第三世界國家人民的剝削。這本書獲得了波隆那童書大獎。

即使米勒在書中提出如此嚴厲的批判,但他也給了這個經典童話另一次重生的機會——從塵封的地板下讓我們再度發現小錫兵,讀者的記憶和過去許多世代的記憶再次連結,而這段歷經了百餘年的愛情寓言,藉著博物館保存下來的物質證據,似乎也終於得到了溫暖的結局。

《發現小錫兵》書封及內頁(圖片來源:pinterest)

米勒是一位以圖畫書進行寧靜革命的社會改革者,他不是多產的作家,他的作品很重視與社會矛盾有關的議題:諸如直覺和身分認同的喪失,自由問題的複雜度,生命的意義,還有人們賦予生命的價值等等。但他把這些題材處理得簡明易懂,而且絕對不說教。無論真相多麼嚴苛,他總是在最冷峻處,留下一線生機,為讀者帶來希望。

他不傳遞對環境悲觀的想法,也不以極端的手法來放大問題,至於這樣的題材和表現方式對兒童是否太沉重呢?他認為孩子應該了解真實的世界,而且兒童對圖像的敏銳更甚成人,常常會看到更多成人沒看到、或故意疏漏掉的訊息。

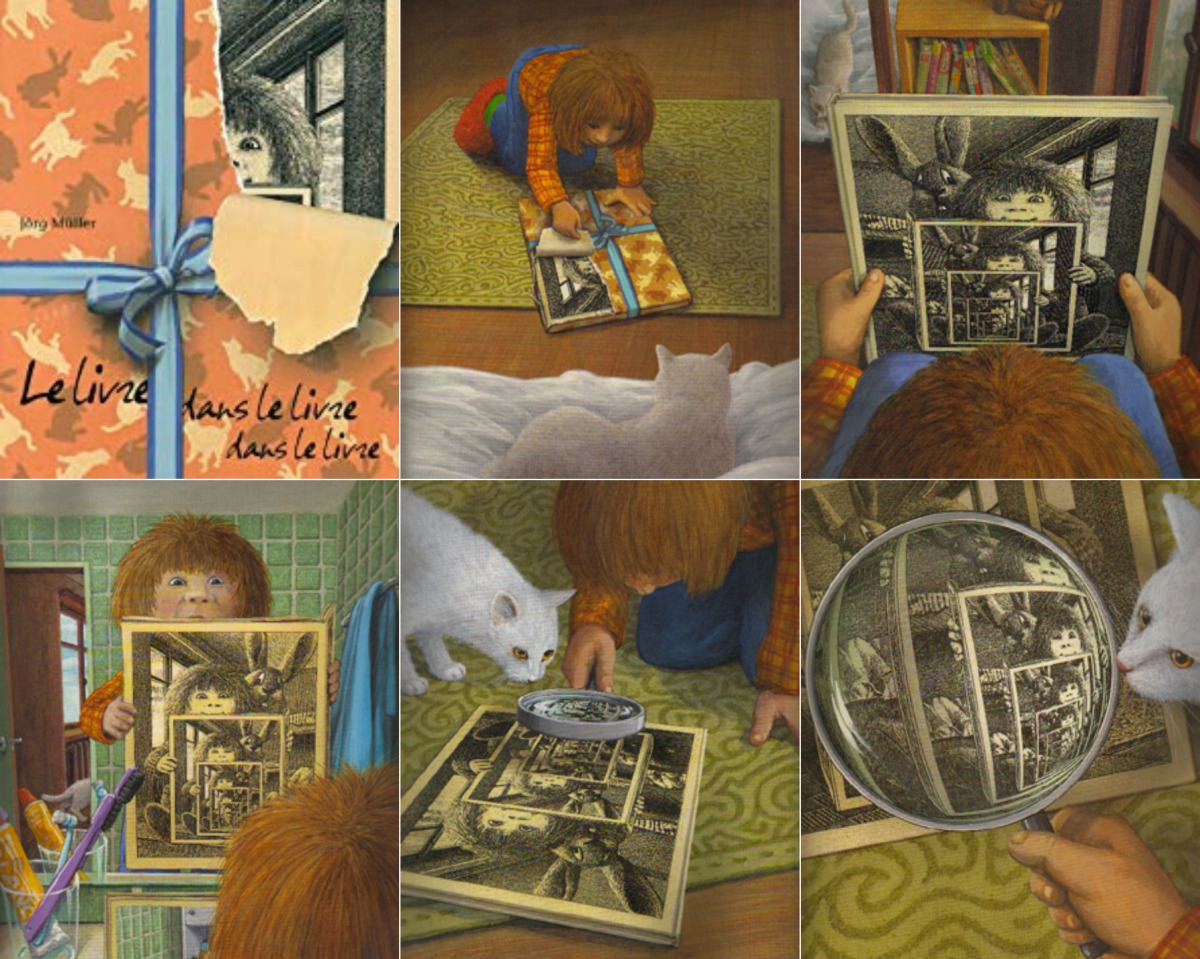

雖然米勒總是嚴肅地看待書中的主題,但他從沒忘記繪本給孩子帶來的樂趣。2002年的《書中之書》充滿了實驗的遊戲性,書的封面就像一件等待被打開的禮物,激發起孩子無窮的好奇心,邀請孩子們自由出入書中迷宮,盡情探索、於神奇的鏡像世界中冒險。

《書中之書》書封及內頁(圖片來源:imaginaria.com.ar)

層層交疊重複的影像,就像書中的小孩、鏡中的小孩、書中的作者,加上讀者和真實的作者米勒,讓人分不清想像和現實的邊界。這本書顛覆了讀者傳統被動的閱讀習慣,加入「再創作」的行列,書中因而產生更多豐富之書。米勒以此書呼應了義大利作家卡爾維諾的小說《如果在冬夜,一個旅人》的後設精神,再一次挑戰了圖畫書表現的極限。

2003年的春天,米勒應邀來台參加台北國際書展,同時舉辦個人的圖畫書文件展。來台之前,米勒研讀各種台灣的史料,還練習如何使用筷子,規畫到東部旅行,看看台灣的自然風景。無論是公開的演講,或者是和小讀者見面的書友會,米勒都親力親為,做最充分的準備。他的平易親和與幽默機智,展現出一位真正的大師風範。

米勒在台的演講中,與一位老先生的互動讓人印象深刻。老先生希望米勒能記錄台灣農村的變遷,但米勒不輕打誑語,沒有隨意允諾他做不到的事,他說:「因為我並沒有台灣的童年記憶。」

記憶是脆弱易變的,以許多方式珍藏,因為有記憶,豐富了我們的生命。在圖畫書的奇想世界裡,米勒為我們保存和再現了許多集體的記憶。隨著逝者如斯,反思人類當下的處境,他的作品更具有跨越時代的意義。它們不只是「寓言」,更是指向未來的「預言」,站在流動的時間邊界,米勒帶領我們回顧過往、正視現在,更想像未來。●

約克.米勒(圖片來源:kknews.cc)

獨家》瑣細繁花──金宇澄為Openbook而寫

1986年,我的短篇《風中鳥》在《上海文學》九期發表,次年獲《上海文學》獎。有一天主編周介人先生說,宇澄,你來當編輯吧。我就這樣做了《上海文學》編輯,至今三十餘年了。

記得到雜誌社不久,我用紅筆把某老作家的稿子改成了「大花臉」,讓周先生嚇一跳。那是手寫字的黃金年代,來稿都是手寫或複寫(兩紙之間墊「藍印紙」複製),作者再難看的字,編輯都習慣。編輯聯繫作者,是真正意義的筆談。

時間多麼緩慢,炎熱的夏天,老編輯在作家協會大廳的角落鋪席午休,302房間壁櫥,發現一架30年代華生老電扇,標有1950年代公家印記,打開最低一檔開關,稿紙亂飛,幾乎就是狂風。不知有多少次,我用壁櫥裡一套理髮工具為同事理髮,有幾次王安憶走進來說,金宇澄,幫我剪一下頭髮好伐。那年代,是這樣的手工場面。

1990年代,寧靜的編輯部,慢慢流動起社會各式人等,既稱投稿,也借用電話總機大談塑膠粒子、鋼材、桑塔納生意、出國拒簽、流浪詩人蓬頭垢面、失戀失業民工,都可以拜訪編輯部,包括「開天眼」氣功大師(自謂眉心另開一眼,再晚也不閉合),組稿《先進企業家事蹟》的狡猾仲介、包括「老軍醫」自報家門,喂,把我登兩年膏藥廣告,好不好哇?

「萬字內短篇小說」、「新市民小說」是當時《上海文學》雙璧,前者體現1980年代講究質地的文本,對編輯發稿是最嚴格的考驗,內容重要嗎?或許形式更重要——讀者一眼看的就是形式啊。

等到1990,河面忽然舒緩,也呈現各自更湍急的漩渦,小說敘事因有了拍攝電視劇的潛能,更趨向於有頭有尾,就此也一頭扎進「故事完整性」輪迴,在我眼裡1990的文學狀態,一直維繫至今,基本不再移動。

這些內容,應該是《繁花》的前史。

金宇澄插圖作品(東美出版提供)

熟讀稿件,常常會自問,比如,我們為什麼都接受了西式分行?人物講一句話,另起一行,講一個字,也分一行。

1950的上海版小說,中式直排,人名、地名,加線標出(包括看得爛熟的蕭洛霍夫《頓河故事》),之後,就是橫排天下了。

王家衛導演問過我,上海版小說,為什麼不能直排?我說,這問題太複雜了。沒辦法回應。

新版的漢語經典,為什麼西式標點?唐詩宋詞,自然而然西式標點,國粹貼滿西式解碼。

上海1950版《唐人選唐詩》,中式圈點(也就是古人「可圈可點」?),對比「床前明月光,疑是地上霜。」PK「床前明月光o疑是地上霜o」呢,古代飄過來的語氣間隙、停頓韻味,肯定就是西式的「,」「。」?

《咬文嚼字》主編郝銘鑒先生說,你怎麼還糾纏這事啊? 1950年代幾個北大老教授,就是為這事爭論不休,最後不了了之嘛。

時光的變化,包含了這些瑣細——就等於我發現,如今的年輕「平面設計師」(我以前稱美術編輯、美編),都以大面積「留白」為美,因此常常翻看到1930年代那種「開天窗」效果,文字都細小緊縮,仿佛字型大小越小越精緻。但古人一直以字大為美啊,宋版書大字有多舒服啊。

還是,我自己已經很老了。

這些瑣細,也包括了《繁花》的實驗。

比如這本小說從頭到尾,文字都是三四千字擠在一起的。

比如只用逗號句號,經常「一逗到底」。

語言學家沈家煊先生做過《繁花》「一逗到底」統計:

隨後引趙元任的話:「漢語主要靠語調和停頓界定句子,一段話往往一逗到底」,以及呂叔湘的「漢語口語裡有特別多的流水句,一小句接一小句,很多地方,可斷可連。」

搜羅了早就被「新文化運動」判死刑的「鴛鴦蝴蝶派」舊詞:娟好絕世,靈心慧舌、明眸善睞、五內如沸……

小說初發《收穫》,據說引起某編輯不滿——怎麼他可以用「低鬟一笑」描繪當今我們的女性?

我知道了笑一笑想,我為什麼不呢?要我改成「恰似你一低頭的溫柔」嗎?這突然出現的四字,能生發多少久違之美,翻譯腔文筆就露綻多少笨拙。

但凡《繁花》提到了舊書名、人物念出了舊詩詞句子、港臺歌曲,作者我都注有「請排繁體字」,處身一個簡體字世界,相當異常——這在各位臺灣讀者觀看的版本裡,已無法領受「簡體凸現繁體」的驚豔、字與字對照的驚鴻一瞥了,就這一點上,繁體字全然淹沒了作者設置的文本意識,繁體字的簡單化屬性,撫平雪泥鴻爪的能力,是我發現的。

金宇澄插圖作品(東美出版提供)

說了這麼多原因,《繁花》另一緣起,是讀到了2004年某漢學家的言論,意思是現在他譯中文小說,完全不需要查字典了……如今中文真已經這般簡單明快、一目了然了嗎,這是《繁花》生成的另一動力。

一位長住巴黎的老上海說,你小說裡的「不響」兩字,看他們怎麼譯,法語太嚴謹了,法國小朋友,從小受教育就是不重複相同的詞,你重複了多少,一千三百多遍。

詹宏志先生說,「《繁花》的語言樣式,對臺灣年輕讀者多少是有閱讀障礙的,只有譯文能過濾它們,一定要找大出版社。」

我不知道這些,確實沒考慮《繁花》翻譯的問題。

我一直曉得,我這是為華文讀者描繪的世界。

感謝各位!

2019, 10,13●

金宇澄題字祝福所有Openbook閱讀誌的讀者

作者:金宇澄

出版:東美出版

定價:630元

【內容簡介➤】

曾名金舒舒,生於上海,祖籍吳江黎里,代表作《繁花》、《洗牌年代》、《我們並不知道》、《碗》、《輕寒》、《方島》、《回望》等,主編《漂泊在紅海洋──我的大串聯》、《城市地圖》等,現任《上海文學》執行主編。

作品獲第 9 屆「茅盾文學獎」、首屆央視「中國好書」、首屆「魯迅文化獎」、第 2 屆「施耐庵文學獎」、第 11 屆「華語文學小說家獎」、2013深圳讀書月十大好書、2014「春風悅讀盛典」白金圖書獎,2016「花地文學榜」散文獎、2018「中國網路文學20年20部作品」,2018「中國改革開放四十年最有影響力小說」。2017《鏡週刊》年度十大好書,2017與2018《Openbook 閱讀誌》中文創作類年度好書獎、2018 臺北國際書展書展大獎小說類首獎。

【版畫展:繁花-金宇澄的文學與版畫】

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量