書評》近代日本的「敗者」與上野公園:讀柳美里《JR上野站公園口》

2018年,日本各地舉辦紀念明治維新150周年的活動。日本政府的相關機構宣稱:明治時期以後日本開始打造近代民族國家,推行多方面的近代化措施,創造出近代國家的基本框架,此次紀念活動的旨趣,即在「為下一代的人們傳承明治以後的歷史」、「學習明治精神且為讓國家飛躍創造政策」、「醞釀紀念明治150年的氣氛」。

「明治150年」活動的背景,明顯是當時擔任首相的安倍晉三之意向。安倍、岸一族的選舉區位於山口縣,江戶時代末期,當地的長州藩出現許多「尊皇攘夷」派的「志士」,後來與九州南部的薩摩藩一同領導倒幕運動,經營明治新政府。安倍時常強調自己的長州背景,並對此引以為傲。

不過,在「明治150年」名義下各地進行的活動中,有些其實與政府的國家主義意圖並不一致。例如福島縣會津地方的民眾高舉的是「戊辰150年」,表現出不接受明治維新的氣慨。

福島出身的日本近代史研究者中野目徹指出,由於戊辰戰爭時以會津為首的東北地方諸藩曾被視為「賊軍」,迄今為止,當地民眾對於明治維新的反感仍然根深柢固。此外在東日本大地震和福島核災的傷口尚未癒合的狀況下,民眾對「明治150年」感到憤怒。

➤藏在文學裡的舊佐幕派

日本歷史學一直以來給予明治維新正面評價,不過現在已有許多歷史學者對此提出反駁,學界中相對化明治維新的觀點已變成一個有力論述。日本思想史研究者子安宣邦表示,明治維新並非歷史潮流必然帶來的、擁有唯一正當性的革新,而只是薩摩、長州所進行的私人權力鬥爭。明治政府利用天皇權威進行專制政治,其思想相當「封建反動」,甚至引發了日後破滅性的侵略戰爭。

事實上17-19世紀期間,日本列島都進行了各種近代化。江戶幕府將朝廷、貴族、佛寺等古代權力、權威去政治化,將從前由這些勢力獨占的學問文化開放至一般民間社會,同時整治全國性交通系統,政治、經濟、文化各方面的網絡相當發展。而「開國」後,幕府積極地推行西洋化,不少官員的思想先進開放程度,毫不遜色於薩摩、長州。

雖然如此,明治時期以後的「另一個近代」一直未受重視——「舊佐幕派」和其後代,在近代日本以「敗者」身分求生。值得一提的是,創造出日本近代文學的重要文學家中,許多人士擁有這種背景,並從獨特視角書寫近代日本。其中最著名的例子是夏目漱石,在他知名的中長篇小說《少爺》中,明顯可看到此傾向。

《少爺》的主角是典型的「江戶兒」,個性單純直率,冒失莽撞,幼時就常打架,卻是個富有正義感的年輕人。他的家庭從前屬於旗本(幕府將軍的臣下),卻在維新以後沒落。學校畢業後,他前往四國鄉下擔任中學數學教師,但他無法習慣鄉下生活及當地人的作風,也始終厭惡奸詐虛偽又崇拜西洋的同事們,最後因為與和他一樣耿直頑固的數學主任「豪猪」一同揍了那些人,而辭職回東京。

日本近代文學研究者平岡敏夫在許多著作中指出,《少爺》反映出作者的「舊佐幕派」背景。因為夏目出身江戶的小吏家庭,即屬於明治維新的「敗者」一方。故事中充滿著對於老派「江戶兒」的同感,以及對崇拜西洋的新時代知識分子之厭惡。不僅如此,和主角結交的同事「豪猪」出身會津,這是明治維新時被視為「賊軍」且遭受悲慘經驗的土地。

夏目從英國留學歸國後擔任東京帝國大學講師,但後來辭職投身於民間報社,成為其專屬作家,終生與官方保持距離,連博士學位都拒絕了。

除此之外,成島柳北、福地源一郎、栗本鋤雲等文人本來充當江戶幕府的官員,維新後在民間媒體開展書寫活動。而「言文一致體小說」的鼻祖之一二葉亭四迷也出身佐幕派武士家庭,他的代表作《浮雲》的主角内海文三是個幕臣子弟,長大後做官卻遭到不正當的解雇,故事中詳細描寫了他的「敗者」心理。

也就是說,日本近代文學可謂始於明治維新「敗者」的視角。

➤匯集在上野公園的「輸家」

從這個角度來看,柳美里的小說《JR上野站公園口》繼承了這項文學傳統。柳美里本人是在日南韓籍作家,其家庭背景與江戶幕府當然毫無關係,但在作品中,她書寫的是在近現代日本社會中被邊緣化的民眾。

小說主角是在東京上野火車站口及上野公園一帶徘徊的街友。1933年,主角與明仁天皇(現上皇)同年同月同日出生,而且他兒子的生日也與德仁皇太子(現天皇)同日,不過其人生道路與皇室形成鮮明對比。他是生於福島縣相馬的貧農,於1964年東京奧運的前一年離開故鄉赴東京,之後大半輩子都在外地從事體力勞動,如建設奧運相關設施等。

小說主角十分勤勞節省,為養家一心一意工作,不喝酒也不賭博,但由於很少回故鄉,和家人的感情愈來愈疏遠。60歲時他終於回到福島相馬,期待歡度晚年,卻在沒多久後失去老妻。孫女擔心祖父孤單而願意與他同住,不過他認為不應該讓年輕孫女綁在老人旁,有一天突然離家出走前往東京,在上野公園開始流浪生活。

小說敘述者藉由主角一生的故事,講述日本近現代史上的諸多事件,如明治維新、關東大地震、東京大空襲、1964年東京奧運、311大地震、籌備2020年東京奧運等。而值得特別留意的是,為了書寫這些歷史,柳美里特地挑選JR上野火車站及上野公園,將其塑造成具有象徵性的空間。

讀者若看過2005年的日本電影《ALWAYS幸福的三丁目》,也許還記得,電影開頭講述一群帶有濃重鄉音的少年少女坐火車到達東京,他們從車窗看到大都市模樣就歡呼雀躍,流露出對於新生活的期待和憧憬。這是一群為「集團就職」,從東北地方來到東京的年輕人。

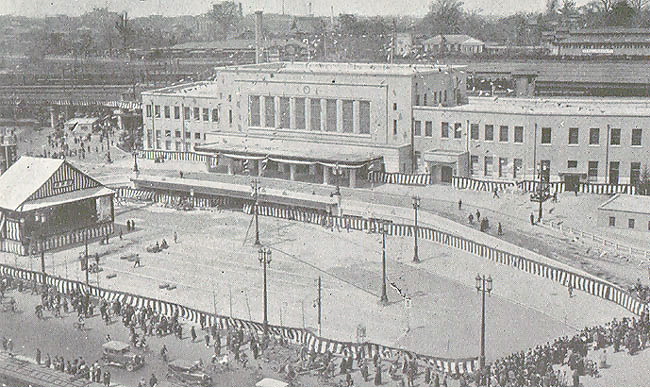

高度經濟成長時代,大都市需要大量勞力,以東北地方為首的農村地帶則尚未發展工業及服務業,因此大量勞動者從東北移動到東京,《JR上野站公園口》的主角也是其中之一。自福島、宮城、岩手等地前往東京的勞動者們,大多搭乘「常磐線」、「東北本線」等鐵路,在上野火車站下車。也就是說,在近現代日本史中,上野站是來自東北的打工勞動者進入東京的入口。

在上野站下車的勞動者們,不僅勞動環境相當辛苦,他們的東北口音也常被視為典型的鄉下腔而遭受嘲笑,因此不少東北人在東京變得沉默寡言。1990年代後,泡沫經濟破裂導致長期經濟停滯,許多勞動者由於失去工作和住處,聚集在代代木公園、新宿中央公園、上野公園以及荒川、隅田川的河邊等地點。尤其上野公園更如同街友城市般,公園內到處密集可見以紙箱、防水布搭建的「小屋」,其中相當多的居民,便是如同小說主角般的東北人。

日本社會中血緣關係往往較為稀薄,加上「不應該給人添麻煩」的觀念相當強烈,因此在外地失去工作的勞動者往往變得孤立無援,無家可歸,其中不少人淪為街友。《JR上野站公園口》主角最後在公園內變成流浪漢的背景,也有這種社會文化脈絡。

柳美里不僅從街友視角生動地描述上野公園的街友們和到此處遊玩的男女老少之模樣,也將上野公園書寫為,近代日本天皇制與反抗它的記憶交錯之特殊空間。

由於公園裡有東京國立博物館、國立西洋美術館、國立科學博物館、東京文化會館等許多文化設施,天皇有時訪問上野公園,那時警察權力便以迎接天皇為藉口取締街友。而為了籌備2020年東京奧運,更將他們的「小屋」強行撤去。

但另一方面,柳美里也再三強調上野公園的另一個面向,亦即此地本來充滿著明治維新「敗者」的歷史記憶。

故事中主角結交的一名有學問的街友「阿茂」,為他解釋上野公園的相關歷史:站在公園入口的西鄉隆盛銅像,本來計畫樹立在皇居旁,但由於西鄉是明治維新後引起西南戰爭與政府交戰的「逆賊」,因此遭到反對,最後才建造於此地。

西鄉銅像後面有「彰義隊士」的墓園。墓園所葬之人,乃是江戶幕府向薩摩、長州投降後,仍在上野抵抗到底的陣亡武士們。同一年,東北、北陸諸藩組織「奧羽越烈藩同盟」,持續對抗新政府,在福島會津爆發會津戰爭,造成「白虎隊」等犧牲。

此外,上野公園一帶本來屬於江戶時代負責管理徳川家墓園的佛寺寬永寺之土地,寬永寺的開山祖天海也是福島會津人;上野公園裡更有來自福島的櫻花樹。

➤關注顯而難見的邊緣

近代日本史上,在東京中心主義之下,福島等東北地方的民眾始終是支撐日本經濟社會發展的基礎,但他們在社會中經常被邊緣化。

1960年代以後,日本政府積極推動核電政策,但其建設地點都是沒有產業的僻地。福島相馬地區有許多民眾從事為東京提供電力的相關服務,但這些地方自身卻如吸毒般地依賴核電,無法自己創造獨特的產業,最後更由於政府和電力公司的無能無策造成空前核災,付出無法挽回的代價。

不僅如此,為了爭取2020年東京奧運舉辦權,日本政府標榜「復興奧運」,但由於相關施工都集中在東京,反而阻礙了東北地方的災區重建工作。

我相信,東京奧運的建設現場一定有很多來自福島的父兄在出力,他們可能是東日本大地震的災民,也可能是被核電廠事故弄得無家可歸的難民。很多人現在都戴著「五彩鏡片」憧憬著六年後的東京奧運,而我看到的,卻是那些人的鏡片裡看不到的東西。

—《JR上野站公園口》,結語

《JR上野站公園口》日文原版是2014年出版的,而在2021年東京奧運結束後,如今我們該從不同角度重新閱讀這本書。

以福島為首的東北地方民眾,再三為日本國家犧牲。在《JR上野站公園口》這部小說中,柳美里藉由出身福島而徘徊於上野火車站口的街友視角,相當巧妙地書寫此段歷史。由此可說,她確實繼承了夏目漱石、二葉亭四迷等近代日本「敗者」的文學傳統。●

|

|

|

作者簡介:柳美里 韓裔日籍的日本知名作家。1968年出生於日本神奈川縣。16歲從橫濱名門高中退學,不久進入劇團擔任演員並開始寫作,1993年以小說《魚之祭》獲第37屆岸田國士戲劇獎,創造了該獎有史以來最年輕的得獎紀錄。1996年以《家夢已遠》獲泉鏡花文學獎、野間文藝新人獎;1997年以《家族電影》獲日本純文學界的指標芥川獎,成為日本極少數30歲之前即獲得如此重要獎項的作家之一。其代表著作包括:《命》、《魂》、《生》、《聲》、《口紅》等,作品也曾改編成電影、舞台劇等。 2011年福島核災後隔年,她因接受南相馬市電台邀請,主持震災廣播節目和東北結緣。之後,以行動支持無懼返鄉的居民,2015年舉家遷往福島南相馬市,後遷居小高區,開設複合型書店「Full House」(フルハウス),持續在地深耕至今。 |

書評》日子當然辛苦,但辛苦不是生命的全部:讀夏夏《來日方糖》

兒時讀《哈利波特》系列小說,對某件魔法物品印象深刻:儲思盆。它不但能儲存巫師的回憶,也能讓其他人沉浸、讀取同一段被存放其內的回憶。閱讀《來日方糖》,於我而言就像用魔杖指向儲思盆,見著一絲一絲與當下完整分離的回憶被抽取出來。透過閱讀,親臨夏夏揀選呈現的特定生命場景時,情感也緩緩湧出,感受到心的波動。

父親於我而言,是威權又疏離的存在。我們最常在同空間兩人相處的時光,是他每天開計程車「順便」載我去搭捷運。父親在駕駛座,我在後座,彷若我也是他跑車途中運載的其中一位客人。學生時期的我,每每尷尬又文靜地發出「嗯嗯」聲,不自在地回應他向後拋出的話語,內心暗自希望交通暢通、一路綠燈,才能盡快結束這段共處。

直至我也成為母親,才後知後覺發現:刺耳尷尬的父女車上對話,如努力發出訊號的故障對講機,是關愛孩子、為親情付出的其中一種方式——世上的所有「順便」皆是費心的安排。

當我讀到夏夏的父女互動時,意識到原來回憶夾藏的是父愛的瞬間,因此特別扎心。〈麥當勞〉裡,那位雙手執龍頭、直視前方,擔當女兒的「腳」的父親,曾載夏夏見證高雄麥當勞的風光開幕。待夏夏長大成人,取車上路當天,夏父在女婿駕駛之下,終於有機會在後座與女兒邊享用得來速的薯條,邊看窗外風景,孩子般愜意自由。

然而,夏夏也在本書記錄了父親在疫情期間確診逝世的憾事。

〈新生〉一篇提到,為防範疫病擴大傳染,病患與家屬不得接觸,只能隔著玻璃,各自承受身或心的苦痛。當護理師特別通融,透過護理站廣播系統播放夏夏對病情嚴重、進入專責病房的父親,話別的錄音,大大釋放了壓抑已久的擔憂思念,填滿病床旁的缺席。

文字敘述的音頻也振動著閱讀的我,使我哭得整臉脹紅。

夏夏在大廳等候父親轉出專責病房的最後幾分鐘,上層快要流空的時間沙漏,是否被命運遺忘得要再次倒過來?原本預料的探視機會,竟轉為被醫院告知無法見父親最後一面:

無法預料的疫病、消逝的生命,如烏雲般層層壟罩,帶來無力感與悵然若失。

生活總不是甜味兀自突出,確切地說,甜味的最深沉是苦味。

回想青春年少,面臨狀態的轉變,能量滿溢而劇烈,猶如身體內外都正進行「變種」,迫切想要衝破身體四周的薄膜,探尋並創建自己跟世界真實的關係。

年紀漸長,一次又一次通過「變種」帶來的撕裂與殘忍,逐漸明白矛盾與衝突未必會有自己認為的正解,人與人的關係終歸是修煉自己的歷程。

〈腳跟〉其中一段令我共感甚深:

夏夏說,安於放任某部分的自己,一點點的粗糙。我想這是放鬆的感覺,對人對己,都無須力求無疵完美,也不必透過向外爭鬥攻擊來證明、確認「我是誰」。想要了解自己,得先靜下來,順著身體的紋理去撫摸按摩。觸碰到變種的時光刻痕時,請輕輕撫摸、慢慢呼吸,感覺模樣被全然接納,便構築為此刻的合一與完整。

新冠肺炎這兩年全面性地打破了穩定,強制我們停下腳步,在緊掩的門窗裡,重新看待理所當然的事物、重新學習如何生活。常提醒自己:日子當然辛苦,但辛苦不是生命的全部,並且練習重視曾在生命過程湧現出的美好感受:曬得身心暖烘烘的溫煦陽光、安靜放鬆的獨處、家人開懷的笑容……我有意識地蒐集這些帶來幸福與活力的片刻,收藏為自己的「方糖」。困苦的時刻,便能依憑著這些瞬間活下去。

夏夏將回憶裡的微甜,品嘗成富足的滋味,在於她對自己及珍視人事物的充分了解:

生命變化無常,暴風暗夜若襲來,但願你我都擁有一小塊方糖,讓微小而確實的幸福,具體成為支持內心的力量。一旦心懷篤定,掏取喜悅的瞬間,一點一點哺餵內心的空洞、滋養自己,那麼無論時隔多久,都有底氣相信:好天氣終將出現,我們永遠能將日子再走得遠一點、更開闊一點。●

作者:夏夏

出版:時報出版

定價:400元

【內容簡介➤】

作者簡介:夏夏

著有詩集《德布希小姐》、《小女兒》、《鬧彆扭》、《小孩遇見詩:有禮貌的鬼》,小說《末日前的啤酒》、《狗說》、《煮海》、《一千年動物園》。散文集《傍晚五點十五分》、《小物會》。編選《沉舟記──消逝的字典》、《一五一時》詩選集、《氣味詩》詩選集、《小孩遇見詩:想和你一起曬太陽》。

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量