OB短評》#237 旁觀他人生命展演的極品好書懶人包

●寂寞寂寞不好:馮勃棣劇本集

馮勃棣著,允晨文化,300元

推薦原因: 文

本書為劇作家馮勃棣的首部劇本集結,說得嚴肅點叫第一階段的生命展演。快閃的笑點忽焉而來,忽焉而去,稀釋一下就是上乘的脫口秀腳本,很愛演又不知道要演什麼的明日之星不妨考慮看看,跟作者聯絡一下。【內容簡介➤】

●貓的痴情辭典

Dictionnaire amoureux des chats

斐德列.威圖(Frédéric Vitoux)著,陳郁雯譯,木木Lin繪,南方家園,420元

推薦原因: 文 樂

喜歡貓的人何其多,但能陪著貓(或由貓引領)蹭著古往今來人文藝術經典的人,實在難得。是貓使人有了溫度,還是癡情讓貓有了名分?【內容簡介➤】

●伸子

宮本百合子(Miyamoto Yuriko)著,王華懋譯,麥田出版,480元

推薦原因: 文 獨 益

1920年代女性自覺之作,書寫婚姻生活,勾勒出女性在婚姻裡受制於社會常規與情感脅迫,逐漸磨損夫妻情感,決心離婚的掙扎。寫瑣碎摩擦成日常夢魘,日夜在耳窟裡作祟,是真實、大膽而充滿現代性的小說。【內容簡介➤】

●竹聯:我在江湖的回憶

臺灣第一部幫派主持人親筆史記

柳茂川著,大是文化,360元

推薦原因: 知 議 獨

本書具備三層歷史重要性:第一層,黨國與黑幫關係的第一手線索;第二層是幫派組織的動力學,台灣幫派書寫眾多,但多數環繞在重要幫派領袖個人事蹟,本書為較少見地專注在黑幫組織運作描述;第三層重要性落在台灣史上的重大懸案,作者在書中暗示了林宅血案以及陳文成案的歷史真相,此部分線索還有待進一步挖掘與確認。【內容簡介➤】

●鄉土凝視

20世紀臺灣美術家的風土觀

賴明珠著,藝術家出版,380元

推薦原因: 知 思

本書以風土概念切入,回顧台灣美術史的深層流變,細緻不落俗套,並容納了相當多的不同視角。風土與地方都不是靜止的,土地也不是固定的,這一切都有賴凝視。本書具學術見地的提出現代視覺中反覆出現的命題,也讓台灣的土地更富層次。【內容簡介➤】

●你想了解的侯孝賢、楊德昌、蔡明亮(但又沒敢問拉岡的)

楊小濱著,印刻出版,300元

推薦原因: 樂 獨

以拉岡理論裡的自戀鏡像、符號他者與慾望匱缺等概念,切入台灣三大電影導演侯孝賢、楊德昌、蔡明亮的創作,揭示電影處理現代化時交疊的歷史文化符碼,是燒腦的學術論文。書中亦收錄了作者與蔡明亮的對談,讀者可藉此理解創作者與評論者的意念異同。【內容簡介➤】

●侶途

同性婚姻上路後,這世界發生了什麼?

When Gay People Get Married: What Happens When Societies Legalize Same-Sex Marriage

李.巴吉特(M. V. Lee Badgett)著,黃思瑜譯,臺灣商務印書館,500元

推薦原因: 議 益

同志婚姻並非在立法通過後就塵埃落定,關於實踐婚姻對社會文化的影響,此刻才剛開始。本書分析同志婚姻與各國文化對婚姻概念的連繫,以及情感關係進入體制後,社會多數族群與同志伴侶的磨合互動,思考兩人並行的意義。由此觀察近期台灣役男為了14天婚假差點邁入同婚圍城,更能感受侶途的錯綜複雜。【內容簡介➤】

●分裂的動物們

隔著冷戰鐵幕的動物園生存競賽,揭露東西柏林不為人知的半世紀常民史

Der Zoo der Anderen: Als die Stasi ihr Herz für Brillenbären entdeckte & Helmut Schmidt mit Pandas nachrüstete

揚.蒙浩特(Jan Mohnhaupt)著,劉于怡譯,木馬文化,380元

推薦原因: 樂

意識型態在二戰後將柏林掰裂為兩半,兩邊人民的動物園也互別苗頭,在資本主義發展下找尋明星動物,或是拉攏另一方的冷戰陣營,進行動物外交,是東西德分裂的毛絨絨微縮史。【內容簡介➤】

●上一堂很有事的印尼學

是隔壁的窮鄰居,還是東協的老大哥?

何景榮著,先覺出版,370元

推薦原因: 知 樂

新二代作者出書了,想來頗有指標性意義,台灣真是移民社會了(其實一直都是)。自己人看自己人,印尼變得很親近,有點異樣又有點一樣,像在看某種離島的風俗民情。天涯若比鄰,國境是遲早該消失的東西。【內容簡介➤】

●發酵文化

古老發酵食如何餵養人體微生物?

Cultured: How Ancient Foods Can Feed Our Microbiome

凱薩琳.哈爾蒙.柯瑞吉(Katherine Harmon Courage)著,方淑惠譯,方舟文化,480元

推薦原因: 知 實

如何在日常生活中與發酵相處?在作者的帶領之下,親近每一項你以為應該恐懼與懷疑的發酵食物,也認識發酵的文化與世界。本書貫穿了發酵的自然原理以及社會文化紋理,提供了對發酵完整但又趣味橫生的理解,為近年流行的科普型態的佳作。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

話題》拉丁文不死?談《世界圖繪》再現拉丁文的意義

去(2019)年底大塊文化推出拉丁文-中文雙語百科辭典《世界圖繪》(Orbis Sensualium Pictus),這是17世紀的哲學家與教育家康米紐斯(Iohannes Amos Comenius)別出心裁編著的拉丁文專書,同時搭配克萊茲伯格(Paulo Kreutzberger)的木刻版畫,是一部圖文並茂的百科圖繪。

此書引介到中文書市後,認為拉丁文早已是「死的語言」的人必然感到狐疑,為何在此時復活;對教授與學習拉丁文的少數學者而言,當是既興奮又好奇,彷彿語言和視覺圖書的文藝復興;而對藝術文化及科學抱持懷古幽情的讀者,則認為古典文化的真諦將更普及平民化。

何以見得這部《世界圖繪》會有此接受度與反應?我們可從尼古拉斯.奧斯特勒(Nicholas Ostler)的《邁向無限》(Ad Infinitvm)和瓦克(Françoise Waquet)的《拉丁文帝國》(Le latin ou l’empire d’un signe XVIe-XXe siècle)的分析,來回顧與前瞻拉丁文的過去與未來,審視《世界圖繪》再現的意義與貢獻。

奧斯特勒著重在西元前到文藝復興,探討拉丁文的歷史與光輝;瓦克則從文藝復興到20世紀,深究已然死亡的拉丁文的式微與無所不在。

拉丁文是羅馬帝國全盛時期的「普通話」,上流社會也精通希臘語,一般人民雖然嫻熟其他母語,但拉丁文已是共通的國語。羅馬帝國衰落以後,拉丁文從庶民的語言和常識,變成金字塔頂端知識分子的標誌。

拉丁文在它不說話卻書寫的幾個世紀期間,扮演著「全知又出席」的絕對優勢。例如,巴黎的拉丁區,源自中世紀即以拉丁文為教學語言,迄今仍是大學殿堂和知名學府薈萃之地。歐美各大學的校訓、校徽也幾乎都以拉丁文書寫。此外,塞萬提斯透過吉訶德的嘴說出兩種經典語言的地位與代表性:

又如,達文西因為私生子的身分,被認為「名不正」,當時不被允許上高等學校,也不准研讀希臘文和拉丁文,端賴毅力勤苦自學。知名哲學家培根也曾憂心忡忡,冀望自己的作品能有拉丁文譯本,以確保聲名可以流芳百世。再者,為何羅馬帝國消失了,拉丁文卻仍屹立不搖?其中的關鍵在於天主教會的勢力依然強勢,彼時的宗教與政治猶如斜槓,甚至凌駕其上,主導文字的書寫與印刷。

《世界圖繪》內頁

截至今日,“Urbi et Orbi”(「致全城與全球」)都還是教宗在特定時節從羅馬向全世界發布的拉丁文文告標語。13至17世紀期間,天主教教會主導了世界觀的詮釋權。學校和教會形成孕育拉丁文的搖籃和堡壘,如同今日西班牙國徽及墨西哥兩個州的州徽,左右兩支堅固的石柱寫著「更上一層樓,再進一步」(Plus ultra)的光輝。

拉丁文乍看似乎已遠離我們的生活圈,但是它千姿百態,以各種不同化身環繞我們的日常。當我們漫遊歐洲時,舉目所見,古蹟文化上的碑文和記載,建築物上的銘刻,可說不諳拉丁文者無法解讀識透。奧斯特勒和瓦克都指出,拉丁文就是歐洲的符號,拉丁文的歷史就是歐洲的歷史。換言之,古典、深奧、高雅、學術、至高無上……都是它的代名詞。

暴君焚城錄的電影海報(取自wiki)

到了今日,文學創作或流行文化依然要借用這些特色來吸引普羅大眾。例如,《暴君焚城錄》(Quo Vadis)用拉丁文的Quō vādis(你往哪裡去?)點出了羅馬帝國的暴君尼祿;喜劇諷刺片《布萊恩的一生》(Life of Brian,又譯:萬事魔星)以拉丁文對話,模擬了羅馬帝國時期的假耶穌(布萊恩)傳道與受難的一生。

《哈利波特》的許多咒語,在小說和電影文化裡形塑了神祕和魔幻,一種虛無卻似真的力量,讓全球讀者和觀眾都為之神迷。J·K·羅琳展現巧思,使用了古英文和類拉丁的文字魔棒,成功地擄獲了全球的哈利波特迷。就連戰爭片或間諜偵探影片,也要借用拉丁文來故布疑陣,或隱藏最高機密,《捕手間諜》(The Catcher Was a Spy)主角在棒球員和間諜的雙重身分時,「拉丁文」的暗語展現了最高機密的致勝關鍵與化險為夷。

再看歷史悠久的學術殿堂牛津大學,也以嚴謹的拉丁文作為豐厚學術的基底。英國女作家薇拉・布里坦(Vera Brittain)在她的傳記小說《青春誓言》(Testment of Youth)敘述自己參與第一次世界大戰後方醫療的經歷,中輟牛津大學學業,同時失去男友、弟弟和好友的錐心傷痛,繼而醞釀其反戰和女權思維。2014年改編電影中的一句對白,也讓我們看出拉丁文做為學術涵養的必要訓練:

流行時尚裡,也懂得借用仍然活用的拉丁文詞語來為產品代言,塑造品牌形象。法國品牌Laurent Mazzone的香水以“Sine Die”(無限期的)命名,先是借重拉丁文的神奇與迷媚(謎魅),繼之是它的涵意撩人:無限的香,香無止境。

這種利用不熟悉來製造好奇,以高級語言來標榜品牌形象的做法,一石兩鳥,是市場行銷和品牌定位的絕佳策略。誠然,這是對歐洲語言之外不識拉丁文的消費者而言,但即便是法國人、歐美人,因為熟悉拉丁文而知道這個產品意義的消費者,將會比陌生的消費者更有購買力和消費慾望。

近幾十年來,後殖民與文化研究、文化翻譯蔚為風尚,專家學者致力殖民、後殖民研究,探討國家認同、民族起源、語言史、詞典學……以及各種議題的歷史與文化研究時,拉丁文成為追本溯源的重要依據。眾聲喧嘩中,它讓只掌握單一語言的人不至於誤判,不至於獨斷,不至於傲慢,在眾多史料文獻中,不因見到自己熟悉的語言便斬釘截鐵認為是該語言,而忘卻可能是同文同種的拉丁兄弟姐妹。尤其這些衍生的語言中,彼此有不少詞彙的寫法拼法是一模一樣的,那唯有「拉丁」才有話語權。

《世界圖繪》內頁

西班牙皇家院士、拉丁文學者璜・希爾(Juan Gil)研究新近發現的17世紀《西班牙華語辭典》時,在琳瑯滿目的西班牙文、漢文、閩南語和拉丁文註解中,以拉丁文破解了編纂辭典的作者身分,拉丁文書寫所代表的教會和時代背景,以及馬尼拉華人和西班牙殖民者貿易的互動,這是最忠於歷史的學術研究。

康米紐斯的時代,他的祖國正受制於西班牙帝國統治,當時的「讀書人」可說必修拉丁文,而昔日的普通話後來變成菁英的語言,拉丁文成為一門博學精深的學問。科技和社群媒體日新月異的今日,新世代對文字的耐心遞減,圖繪變成另一種工具,另一種傳媒,視覺藝術變成文字不可或缺的替身。這是《世界圖繪》立意教改、培養認知能力與學用相輔的初心,也是康米紐斯著眼拉丁文扎根於幼齡學童的苦心:「唯有充分理解形塑事物的美麗圖像,才是真正的認識。」康米紐斯在他的時代就有此真知灼見,不僅洞悉當時的教學弊病,也預言了今日教育會遇到的問題。

圖繪的功能還能幫助我們在閱讀中理解時空的差異。語言與詞彙常會與時並進而改變其意或衍生轉義,隨著社會發展而有新的寓意時,透過繪圖我們可以回到當時的時空,探尋先人的遺跡。《世界圖繪》概括150個各行各業的拉丁詞彙,天文地理古今中外,延伸的文字敘述透過張張圖繪,輪廓既現,一目了然。例如水資源的演變(從沼澤到水庫);例如天體的推論,地球與太陽哪個才是宇宙的中心?還有宗教神學的信仰,醫學的進步,讓我們理解人類的進程與演變,從17世紀到21世紀,科技和知識的原始與文明。

《世界圖繪》內頁

當今時日,強勢國家儼然已讓英語形成語言帝國,但在多元文化的發展與呼籲下,也讓其他語言普及擴大,學子同時學習一、二種基礎歐語的趨勢也越見普遍。《世界圖繪》將拉丁文的學習化繁為簡,從圖繪刺激想像力,把法、西、葡、義、羅馬尼亞等語連成一隻手,用拉丁文破解語言的巴別塔。●

作者: 約翰・阿摩司・康米紐斯( Iohannes Amos Comenius)

繪者: 保羅・克萊茲伯格(Paulo Kreutzberger)

譯者:張淑英

出版:大塊文化

定價:700元

【內容簡介➤】

作者簡介:約翰・阿摩司・康米紐斯(Iohannes Amos Comenius; Jan Amos Komenský)

1592年3月28日出生於摩拉維亞,位於當今的捷克的東南區。他是神學家,教育家和哲學家,他生長的時代,新教徒和天主教徒迭有衝突,紛爭不斷,他們不僅左右宗教的局勢,也掌控了政治,經濟和文化。康米紐斯見證了舊世界的權力徹底崩潰瓦解的情形,在他的作品裡可以看到16世紀過渡到17世紀時,歐洲新社會產生的梗概。

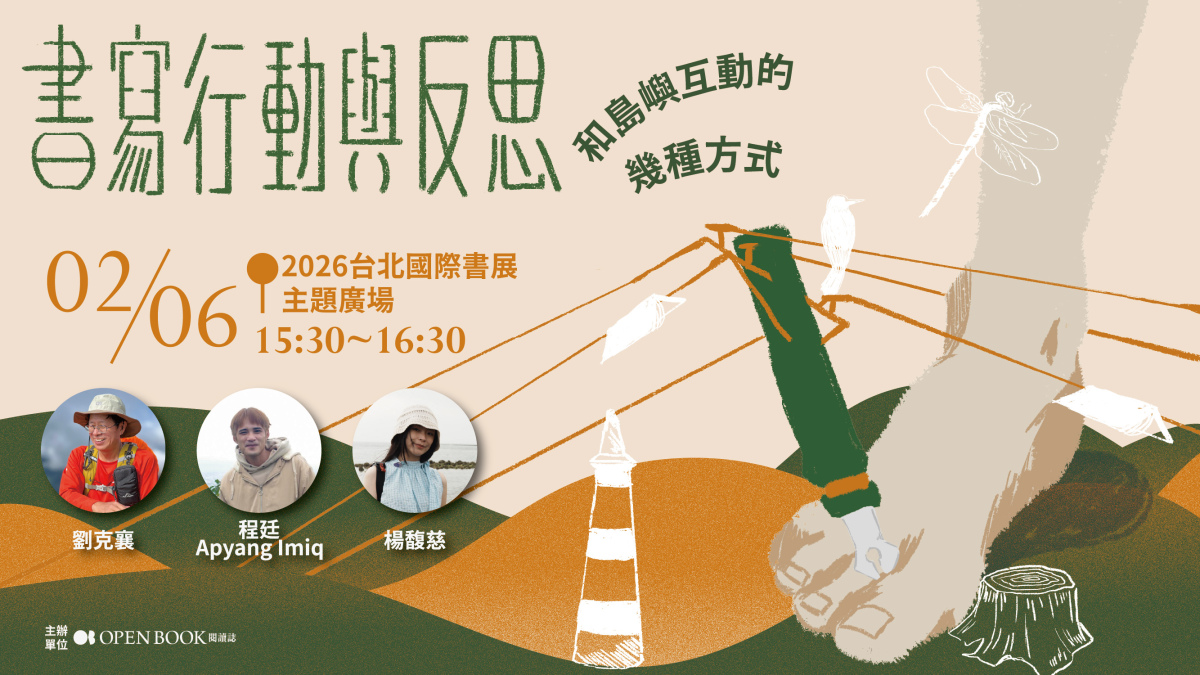

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量